Вероятностный прогноз сейсмоопасных зон в условиях удароопасных месторождений Хибинского массива

Автор: Козырев Анатолий Александрович, Федотова Юлия Викторовна, Журавлева Ольга Геннадьевна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Разработана комплексная методика вероятностного прогноза сейсмоопасных зон в условиях удароопасных месторождений Хибинского массива, основанная на совместном использовании различных прогностических критериев потока сейсмической эмиссии. Полученные изменения количества, конфигурации и местоположения выделенных зон отражают характер перераспределения действующих напряжений в массиве в зависимости от интенсивности ведения крупномасштабных горных работ. Рассмотрены результаты пространственно-временного прогноза сейсмоопасной зоны на основе выявленного предвестника изменений значений комплексной оценки локальной зоны сейсмической активности и фактической реализации сильного сейсмического события на Юкспорском месторождении.

Удароопасные рудные месторождения, техногенная сейсмичность, сейсмическая активность, сейсмоопасная зона, вероятностный прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/14294685

IDR: 14294685

Текст научной статьи Вероятностный прогноз сейсмоопасных зон в условиях удароопасных месторождений Хибинского массива

Актуальной проблемой современной горнодобывающей промышленности (месторождений регионов России: апатит-нефелиновых и редкометалльных Кольского полуострова, бокситовых и железорудных Урала, железорудных Сибири и Рудного Алтая, медно-никелевых Сибири и Дальнего Востока, а также горнорудных провинций Австралии, ЮАР, Канады, США, Южной Америки и др.) является увеличение сейсмической активности на рудниках и, как результат, проявление сильных динамических событий в выработках (горных ударов и техногенных землетрясений).

Динамические явления, возникающие в массиве горных пород, носят случайный характер, что обусловлено множеством воздействующих на него факторов (космических, планетарных, антропогенных и т.д.). Поэтому результаты регистрации сейсмических событий как процесса, имеющего вероятностный характер, могут быть корректно интерпретированы только посредством статистической обработки данных, полученных в течение достаточно длительного интервала времени на значительной площади наблюдений. Существующие системы сейсмического мониторинга массива горных пород в пределах шахтных полей горнодобывающих предприятий постоянно развиваются и дополняются анализом баз данных максимально большего количества параметров, отражающих изменения его напряженно-деформированного состояния. Для повышения безопасности крупномасштабных горных работ в удароопасных высоконапряженных скальных массивах необходимо также совершенствовать методы вероятностного прогноза динамических проявлений горного давления.

Геодинамическая ситуация на рудниках, разрабатывающих удароопасные апатит-нефелиновые месторождения Хибинского массива Кольского полуострова, характеризуется значительным ростом общего количества горных ударов и техногенных землетрясений за последние 30 лет. Данная реакция массива горных пород обусловлена расширением фронтов работ при отработке стыковочных зон между соседними рудниками и формированием единой зоны взаимного влияния, объединяющей их шахтные поля. В таких условиях осуществление вероятностного прогноза геодинамической ситуации (по данным непрерывной регистрации сейсмических событий) возможно на основе ежедневного всестороннего анализа пространственно-временных изменений параметров потока сейсмической эмиссии в геомеханическом пространстве рудников. Целью прогноза является выделение зон потенциальной сейсмической опасности с учетом фактора времени, т.е. участков массива горных пород в пределах шахтного поля или месторождения, в которых высока вероятность реализации сильного сейсмического события, являющегося причиной частичного или полного разрушения горных выработок, расположенных в этих зонах. В горной практике именно такие зоны называются удароопасными.

2. Методика исследований и обсуждение результатов

Горным институтом КНЦ РАН разработана и совершенствуется методика вероятностного прогноза сейсмоопасных зон выбранного участка отрабатываемого месторождения как ретроспективно, так и в режиме реального времени на основе анализа данных непрерывной регистрации сейсмических событий.

Для автоматизации проведения анализа потока данных и осуществления вероятностного прогноза на основе данной методики разработана программная система MIEPS ( Mining-Induced Earthquakes Prediction System ) ( Kozyrev et al. , 2013; Fedotova, Zhuravleva , 2013; Козырев и др. , 2012; Kozyrev et al. , 2012; Козырев и др. , 2011a; Федотова, Журавлева , 2011; Козырев и др. , 2011b; Мельников и др. , 2010; Козырев и др. , 2010; Федотова, Журавлева , 2009; Козырев и др. , 2008).

Рассмотрим поэтапно методику проведения вероятностного прогноза сейсмоопасных зон на основе анализа баз данных зарегистрированных событий.

Первый этап – расчет значений используемых прогностических критериев, отражающих различные параметры потока сейсмической эмиссии. В настоящее время для оценки состояния массива горных пород применяются следующие критерии: изменение фрактального размера пространственного распределения сейсмических событий; b -value – изменение угла наклона графика повторяемости зарегистрированных событий; концентрационный; изменение средней длины трещин. В процессе совершенствования методики количество учитываемых прогностических критериев будет увеличиваться.

По результатам расчетов строятся пространственно-временные карты распределения значений критериев, а также графики изменения этих значений во времени для разных пространственных ячеек.

На данном этапе необходима адаптация разработанной методики к условиям отработки конкретного месторождения и возможностям сети сейсмического мониторинга, заключающаяся в установлении критических значений (диапазонов значений) каждого прогностического критерия. Критические значения одного и того же прогностического критерия для разных месторождений (участков одного месторождения) в зависимости от их геолого-структурных особенностей будут различны. Следует отметить, что точность определения значений отдельного критерия отражается на точности результатов последующего анализа.

В настоящее время проведена адаптация разработанных методики и программного обеспечения к условиям отработки удароопасных месторождений Хибинского массива, в процессе которой выбраны оптимальные параметры анализа данных, полученных в ходе сейсмических наблюдений:

-

1) расчеты значений каждого из прогностических критериев проводятся для пространственных ячеек размером 200×200 м;

-

2) перекрытие соседних ячеек составляет 75 % (т.е. сдвиг окна по оси равен 50 м);

-

3) вероятностный прогноз сильных сейсмических событий (106-108 Дж) проводится посредством анализа слабых сейсмических событий (103-105 Дж).

Второй этап – проведение комплексной оценки рассчитанных значений прогностических критериев, которые приводятся (в интервале от 0 до 1) к сравнимому виду:

X ' i = ( Xi – min( X )) / (max( X ) – min( X )), (1)

где X – множество всех значений прогностического критерия; Xi – начальное значение прогностического критерия; X i – измененное значение прогностического критерия; i = [1… m ], здесь m – количество значений прогностического критерия (количество значений каждого из критериев, рассчитанных для определенной выборки событий, всегда одинаково).

Результирующее значение комплексной оценки Xi '' для конкретной ячейки определяется по формуле

X i'' = 1 / N ∙ S Nj = 1 ( X ij' ), (2)

где Xij' – значение прогностического критерия, рассчитанное по формуле (1); N – количество прогностических критериев; j = [1…N].

Для выбранного периода наблюдений на основе полученных значений комплексной оценки строятся карты сейсмически активных зон и определяется тип их вероятного развития. Классификация сейсмически активных зон отрабатываемых удароопасных Кукисвумчоррского и Юкспорского месторождений Хибинского массива, построенная исходя из установленных диапазонов значений комплексной оценки, представлена в таблице.

Таблица. Диапазоны значений комплексной оценки и типы сейсмически активных зон

|

Значение комплексной оценки |

Тип зоны |

|

0.50 и более |

Растущая |

|

От 0.45 до 0.50 |

Пульсирующая |

|

От 0.40 до 0.45 |

Устойчивая |

|

Менее 0.40 |

Затухающая |

Третий этап – осуществление вероятностного прогноза сейсмоопасной зоны в пределах выделенной зоны сейсмической активности на основании расчетов вероятности возникновения в ней сильного сейсмического события (серии событий). При этом учитывается, что в растущей зоне сейсмической активности высока вероятность реализации отдельного сильного сейсмического события или серии событий (т.е. высока вероятность возникновения зоны сейсмической опасности); в пульсирующей – возможна реализация сильного сейсмического события, а также возможен переход зоны в устойчивое состояние; в устойчивой – маловероятна реализация сильного сейсмического события; затухающей – практически отсутствует реализация сильных сейсмических событий.

Следует отметить, что при получении высоких значений комплексной оценки и вероятности возникновения сильного сейсмического события вблизи контура горных выработок, т.е. при выделении вероятной зоны сейсмической опасности, необходимо проводить анализ всей имеющейся информации о горно-технологической обстановке данного участка шахтного поля. Это связано с тем, что в результате реализации такого события (горного удара регионального или локального происхождения) может произойти частичное или полное разрушение выработок, попадающих в выделенную зону. Анализ данных численного моделирования, измерений, проведенных с помощью локальных методов, а также данных визуального обследования выработок в пределах выделенной зоны сейсмической опасности позволяет локализовать вероятные зоны удароопасности и заблаговременно начать проведение мероприятий по предупреждению и минимизации последствий данных событий.

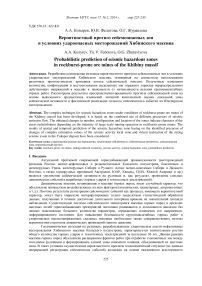

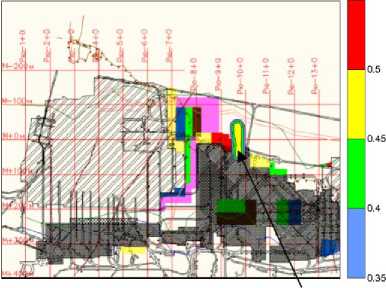

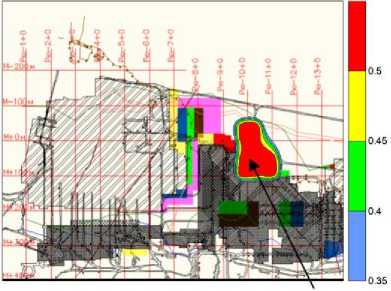

Так, проведенный по данной методике с помощью разработанной программной системы анализ изменений значений комплексной оценки сейсмической активности Хибинского массива позволил установить стадии подготовки и реализации обрушения подработанных пород висячего бока на участке горизонта +410 м Юкспорского крыла Объединенного Кировского рудника ОАО "Апатит" (на рисунках, представленных ниже, штриховкой серого цвета отмечены отработанные блоки, прямоугольниками различных цветов – отрабатываемые и планируемые к отработке блоки, звездочкой – место реализации события):

-

а) первая стадия – формирование локальной зоны сейсмической активности.

20.05.2012 в 8:00:00 установлен устойчивый тип зоны;

21.05.2012 в 8:00:00 установлен растущий тип зоны;

б) вторая стадия – формирование сейсмоопасной зоны.

-

в) третья стадия – реализация сильного сейсмического события.

24.05.2012 в 8:00:00 установлено достижение критического уровня.

3. Заключение

Многолетние техногенные воздействия и обводненность пород в период интенсивного снеготаяния являются факторами, которые зачастую приводят к подвижке блоков различного ранга по ранее ослабленным тектоническим нарушениям. В особенности это характерно для пород висячего бока под кромкой обрушения отрабатываемых высоконапряженных Хибинских месторождений. Так, сейсмическое воздействие взрывания вееров скважин 23.05.2012 г. на участке горизонта +410 м при интенсивной обводненности массива спровоцировало прорастание магистральной трещины, сопровождающееся сейсмическими событиями с энергией до 2∙107 Дж, что и привело к самообрушению пород висячего бока 24.05.2012 г. Проведенный анализ полученных результатов также показал, что в мае 2012 г. наблюдалось почти двукратное увеличение числа сейсмических событий по сравнению с предыдущими месяцами.

Таким образом, по результатам проведенного анализа был выявлен предвестник возникновения серии сейсмических событий при ведении горных работ, заключающийся в значительном росте значений комплексной оценки (от 0.5 до 0.55) ряда прогностический критериев и в увеличении площади сейсмоактивной зоны более чем в 1.5 раза в течение суток за три дня до основного события.

Представленные результаты расчетов получены с помощью программной системы MIEPS . Время, затрачиваемое на стандартные расчеты для одной выборки, составляет менее минуты. Таким образом, применение разработанной программной системы позволяет проводить оперативную оценку изменений сейсмического режима массива горных пород в процессе отработки месторождения.

Разработанная методика и программное обеспечение могут применяться для анализа баз данных непрерывной регистрации сейсмических событий в различных удароопасных зонах скальных массивов горных пород после адаптации их к конкретным условиям месторождений.

Исследования проводились при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант №12-05-00507.