Вертикальная зональность насыщенных углеводородов в разрезе нижнемеловых и юрских отложений Борового месторождения

Автор: Коржов Юрий Владимирович, Стариков Андрей Иванович, Кузина Марина Яковлевна, Романова Татьяна Ивановна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 8 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается распределение насыщенных углеводородов в разрезе нижнемеловых и юрских отложений Борового месторождения, входящего в Восточно-Сабунскую структурно-формационную зону локального сжатия в восточной части Западно-Сибирской синеклизы. Изучен материал керна разведочных скважин. В битумоиде пород методом хромато-масс-спектрометрии установлено содержание углеводородов (УВ) состава С8-С40, включая н-алканы, изопреноиды, н-алкилбензолы, нафталины и фенантрены, рассматривается молекулярно-массовое распределение н-алканов, изопреноидов. Литолого-петрографическая характеристика пород выполнена на основе оптической микроскопии. По результатам рассмотрения состава углеводородов в юрских отложениях фиксируется замкнутый нефтегазоносный комплекс, включающий: материнские породы тюменской и, возможно, марьяновской свит, коллектор в верхах тюменской и наунакской свит, флюидоупоры: вверху - марьяновская свита, снизу - радомская пачка худосовейской. В краевых частях комплекса фиксируется падение концентрации и обеднение состава УВ, характерное для фильтрации. В меловых отложениях отмечается транзитное перемещение насыщенных углеводородов до С21 из юрской зоны нефтепроявления. Состав и содержание более тяжелых УВ варьирует от слоя к слою, являясь, вероятно, функцией сингенетичного битумоида пород. В рассматриваемых песчаниках меловых отложений устойчиво фиксируются низкие концентрации экстрагируемых органических веществ, без существенного тренда в пределах разреза, что косвенно может указывать на отсутствие геологических условий для накопления углеводородов и формирования неструктурных залежей в нижнемеловом разрезе Боровой площади.

Юрский и меловой комплексы, н-алканы, изопреноиды, распределение углеводородов, модель межпластовой миграции, восточная часть западно-сибирской платформы, боровое месторождение

Короткий адрес: https://sciup.org/14121044

IDR: 14121044 | УДК: 553.98 | DOI: 10.33619/2414-2948/69/04

Текст научной статьи Вертикальная зональность насыщенных углеводородов в разрезе нижнемеловых и юрских отложений Борового месторождения

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 553.98

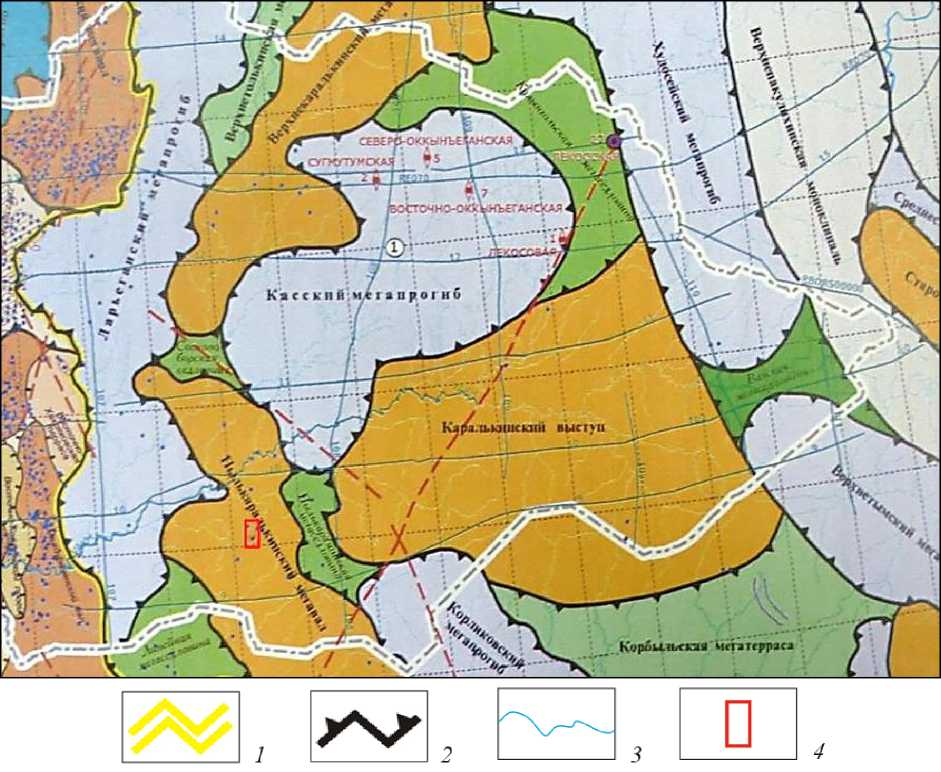

Боровое нефтяное месторождение административно расположено в восточной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО) в 250 км от г. Нижневартовска и в 120 км от ближайшего населенного пункта — поселка Ваховска. Труднодоступность восточной части ХМАО для промышленного освоения отразилась на комплексном геологическом изучении этого района Западно-Сибирской провинции. В 40–50-х годах прошлого столетия исследования носили региональный рекогносцировочный характер. В этот период была выполнена геологическая съемка масштаба 1:1000000, проведена аэромагнитная съемка масштаба 1:2000000, гравиметрическая съемка масштаба 1:1000000 и аэросейсмическое зондирование МОВ масштаба 1:500000. В 80-90-е годы, с использованием новых данных сейсмических региональных исследований, было уточнено геологическое строение ряда площадей: Верхне-Сабунской, Приозерной, Южно-Приозерной и др. По результатам оценки перспектив нефтегазоносности, учеными (Ростовцев Н. Н. и др.) даны рекомендации по дальнейшим геологоразведочным работам — необходимость изучения доюрского основания Предъенисейского осадочного бассейна [1, 2]. В пределах Сабунского нефтегазоносного района Пайдугинской нефтегазоносной области (НГО), впоследствии, выявлено Боровое месторождение (Рисунок 1).

Рисунок 1. Карта-схема нефтегазогеологического районирования территории Ханты-Мансийского автономного округа: 1 — границы ХМАО, 2 — границы НГР, 3 — граница НГО, 4 — площадь Борового месторождения

В целом Пайдугинская НГО перспективна на нефть в нижне-, средне, верхнеюрских комплексах [3] и палеозойских терригенно-карбонатных породах [4, 5]. Нижнемеловые залежи не прогнозируются из-за характерных особенностей пород — значительной невыдержанности зональных покрышек [6, 7].

На текущий момент промышленная нефтеносность Боровой площади обеспечивается до 80–90% верхнеюрскими пластами ЮСб 11 и ЮСб 12 . Но для целей нефтепоисковой геологии остаются важными вопросы об «основном источнике» углеводородов залежей Борового месторождения, перспективах нефтеносности нижне- и среднеюрских отложений. Большой интерес представляет выяснение вопроса герметичности покрышек и возможности миграции углеводородов юрских залежей в меловые отложения с перспективой обнаружения там залежей неструктурного типа.

В работе выясняется схема вертикального перемещения углеводородов от нефтяных залежей в выше и нижележащие отложения. Существующий в недрах массообмен оценивали при послойном исследовании над- и подпродуктивных слоев пород на содержание и молекулярно-массовое распределение (ММР) н-алканов и изопреноидов состава С 8 –С 40 . С определенной достоверностью устанавливается дальность перемещения органических веществ из продуктивной зоны в соседние пласты.

В рассмотрение взяты образцы керна разведочных скважин Боровая 7 и 9.

Боровая 7 продуктивна в верхнеюрской зоне нефтенакопления и, предположительно, перспективна в неструктурных объектах нижнемеловых отложений. В юрских отложениях на исследования отобрано 6 образцов керна: в пределах верхнеюрской зоны нефтенакопления — 2 образца, в непосредственно примыкающих к ней вышележащих слоях — 2 образца и в районе предполагаемой нижележащей зоны нефтегенерации — 2 образца. В меловых отложениях отобрано 9 образцов керна мегионской свиты.

Боровая 9 находится за пределами контура нефтепроявления. Керновым бурением охвачены только отдельные фрагменты юрских отложений, из которых на исследование отобрано 7 образцов, отнесенные авторами к «условно фоновым» по содержанию нефтяных углеводородов.

Нефтегеологическая характеристика объекта исследований

Боровая площадь в тектоническом отношении приурочена к структуре I порядка — Пылькаралькинскому мегавалу в восточной части Западно-Сибирской синеклизы (Рисунок 2). По отражающему горизонту Б (кровля марьяновской свиты) структура оконтуривается изогипсой -2170 м и представляет собой антиклинальную складку, осложненную небольшими куполами. Размеры структуры 5,5×8,5 км, амплитуда более 40 м.

Западная часть Каралькинского выступа и Касского мегапрогиба, примыкающих к Пылькаралькинскому мегавалу, по В. С. Суркову относится к восточной части ЗападноСибирской плиты, где существует система пологих надвигов и крупных сдвиговых блоков и входит в Восточно-Сабунскую структурно-формационную зону (СФЗ). Фундамент здесь сложен эффузивными отложениями девона и метаморфическими толщами нижнего палеозоя.

Восточная часть Каралькинского выступа из-за недостатка фактического материала исследователями трактуется по-разному. Одни считают, что северная часть Каралькинского выступа является продолжением крупной валообразной структуры — Западного крыла Сибирской платформы [8]. По мнению других [9], это самостоятельный свод, отделенный от структур Сибирской платформы узкими мегапрогибами, прошедший свою самостоятельную историю геологического развития.

По уточненным данным [10, 11] Пылькаралькинский мегавал можно отнести к фрагменту складчатого обрамления Сибирской платформы, продолжающего шельф Сибирского континента. Связь доказывается единым с Сибирской платформой докембрийским (протерозойско-нижнерифейским) кристаллическим основанием [10]. Структура отнесена к Боровой СФЗ, сложенной сравнительно глубоководными (батиальными, континентально-склоновыми) кремнисто-терригенно-черносланцевыми толщами. Не исключается значительная структурная (по тектоническим и фациальным причинам) неоднородность в нижней части осадочного чехла. Доюрская часть Боровой СФЗ прорвана двумя массивами гранитов. По скважинам фиксируются тела известняков малой мощности, не исключается их местное формирование или возможное оползневое происхождение из более мелководной части бассейна (из Пылькараминской зоны) [10].

По нефтегазогеологическому районированию Боровое нефтяное месторождение относится к Сабунскому нефтегазоносному району Пайдугинской нефтегазоносной области. Характерными особенностями разреза осадочного чехла являются [6]:

–преобладание в разрезе мела континентальных отложений;

–резкое уменьшение выдержанных зональных покрышек в разрезе нижнего мела;

–отсутствие аптской (алымской) покрышки.

Промышленная нефтеносность Боровой площади связана с однозалежными пластами ЮСб 11 и ЮСб 12 (верхняя юра). По типу залежи пластовые сводовые. Залежь пласта ЮСб 11 вскрыта на глубине 2219–2237 м. Эффективная нефтенасыщенная мощность 4,8 м. Залежь пласта ЮСб 12 вскрыта на глубине 2242–2246 м. Эффективная нефтенасыщенная мощность 2,8 м. Средняя пористость составляет 18,5%, нефтенасыщенность — 60%. По извлекаемым запасам месторождение относится к мелким, по геологическому строению — простым.

Рисунок 2. Фрагмент «Тектонической карты центральной части Западно-Сибирской плиты», под редакцией Шпильмана В. И., Змановского Н. И., Подсосовой Л. Л., 1998 г. [6] 1 — границы геоблоков, 2 — границы тектонических элементов I порядка, 3 — реки и их притоки, 4 — объект изучения

В целом перспективы нефтегазоносности Пайдугинской НГО связывают чаще с отложениями нижнеюрского комплекса. Полосы выклинивая пластов ЮСб 10 и ЮСб 11 в сложном рельефе доюрского основания часто образуют литолого-стратиграфические ловушки, выявление и оконтуривание которых возможно только при проведении детальной сейсморазведки. Оба пласта имеют покрышки: радомскую пачку глин над пластом ЮСб 10 , тогурскую — над пластом ЮСб 11 . Породы обеих покрышек обладают большим генерационным потенциалом и могут служить источником УВ, питающих литологические ловушки. Меньшими перспективами обладают отложения верхнеюрского комплекса, так как здесь баженовская свита переходит в марьяновскую, более бедную по запасам органического вещества [12].

На Боровом же месторождении основные запасы залежи пласта ЮСб 11 составляют до 88% всех извлекаемых запасов. Оба нефтеносных пласта ЮСб 11 и ЮСб 12 имеют следующие покрышки:

–снизу — радомскую (или тогурскую, в зависимости от места расположения) пачку глин (породы верхней части пачки, переходящие в темноокрашенные углистые аргиллиты низов тюменской свиты, предположительно, обладают большим генерационным потенциалом и, возможно, служат источником углеводородов);

–сверху — глины марьяновской свиты, для которых, по сравнению с баженовской свитой, характерны уменьшенная битуминозность и меньшие признаки УВ-генерационных возможностей [13, 14].

Уточненные данные по строению Боровой структурно-формационной зоны [10, 11], указывающие в целом на преобладание в нижней части осадочного чехла сравнительно глубоководных кремнисто-терригенно-черносланцевых континентально-склоновых толщь, не исключают их тектоническую и фациальную неоднородность. В этих условиях региональные покрышки юрского нефтеносного комплекса могут оказаться недостаточно эффективными флюидоупорами. В пределах Боровой СФЗ вопросы формирования неструктурных залежей в нижнемеловом разрезе и в доюрской зоне коры выветривания нельзя считать решенными, без детального изучения межпластовых миграционных потоков углеводородов из известных нефтяных залежей, в том числе на Боровом месторождении.

Методика исследований

Вещественный состав кернового материала определяли на поляризационном микроскопе ПОЛАМ 2-213М. Гранулометрический анализ, содержание песчаной фракции, наличие в породе органических остатков и степень их сохранности выполняли в шлифах, оптическим методом. Для исследований методами органической геохимии пробы измельчали на лабораторном оборудовании до зернения 2 мм и менее.

Н-алканы и изопреноиды состава С 8 –С 40 выделяли двукратной холодной экстракцией смесью н-гексан-хлороформ (8:2 об.) с оцененной [15, 16] полнотой извлечения указанных углеводородов до 90–95% и прецизионностью в условиях эксперимента 30% для суммарной концентрации алканов 0,015 мг/кг и 20 % для суммарной концентрации 1,3 мг/кг, с минимальным пределом обнаружения отдельных компонентов 0,005–0,010 мг/кг.

Анализ геохимических данных

Реестр и краткая литологическая характеристика исследуемых образцов керна приведена в Таблице 1. Групповой состав углеводородов в образцах, а также значения некоторых наиболее контрастных расчетных параметров — в Таблице 2.

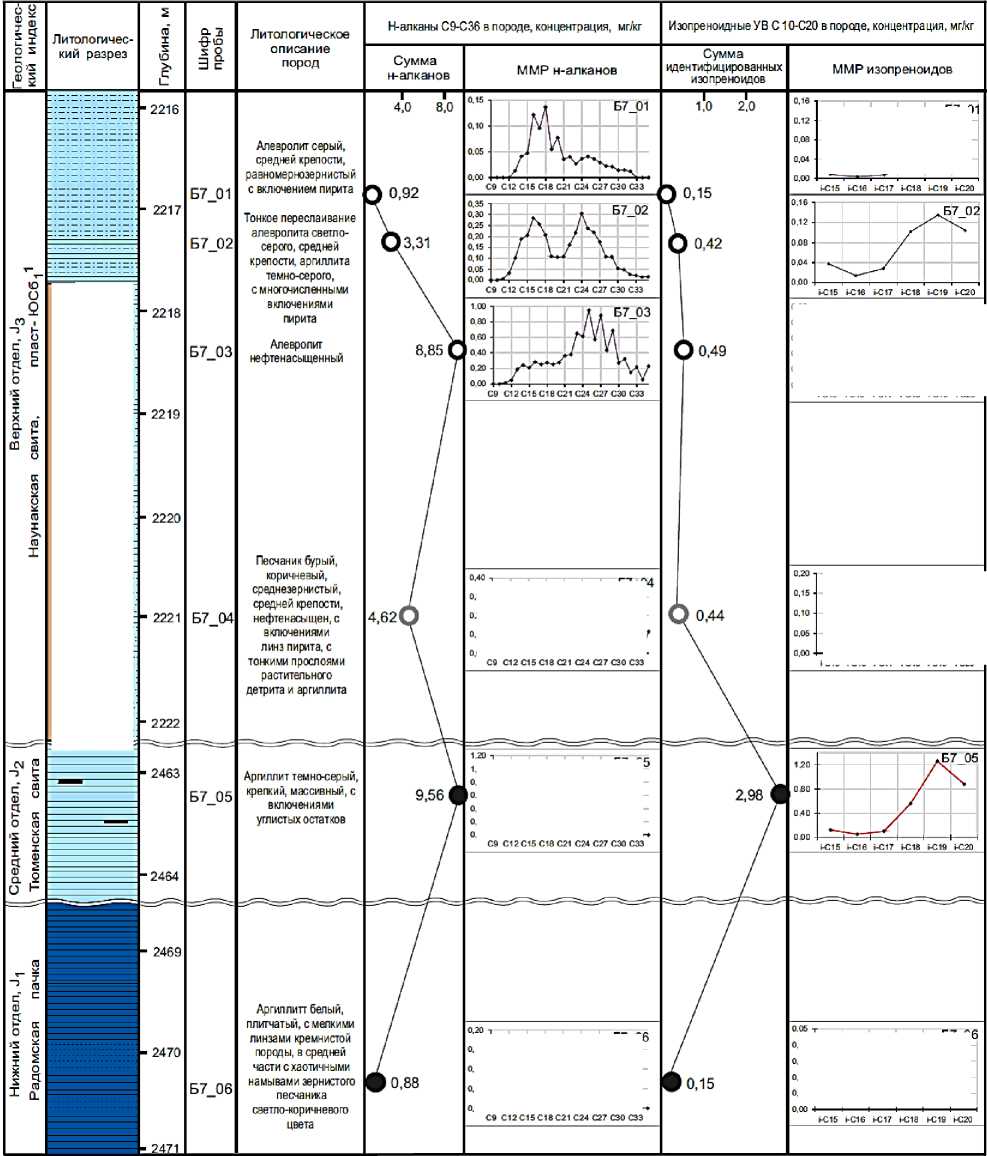

В образцах очевидно фиксируется возможная нефтегенерирующая толща — низы тюменской свиты (образцы Б7_05, Б9_06) — для аргиллитов которой характерны высокие и средние концентрации экстрагируемых малополярных органических веществ в разрезе юрских отложений.

Наунакская свита, примыкающая сверху к тюменской, является зоной нефтепроявления в пределах Боровой 7. Концентрации углеводородов в алевролитах и песчаниках в этой зоне велики, но несколько ниже, чем в тюменской свите: насыщенных — 5–9 мг/кг, ароматических — 0,9–1,0 мг/кг. «Условно фоновые» концентрации УВ в пределах зоны нефтеносности, фиксируемая по керну Боровой 9 (Б9_04, Б9_05), сравнительно невелики и составляют для насыщенных УВ в пределах 0,8–1,1 мг/кг, для ароматических — 0,02–0,80 мг/кг.

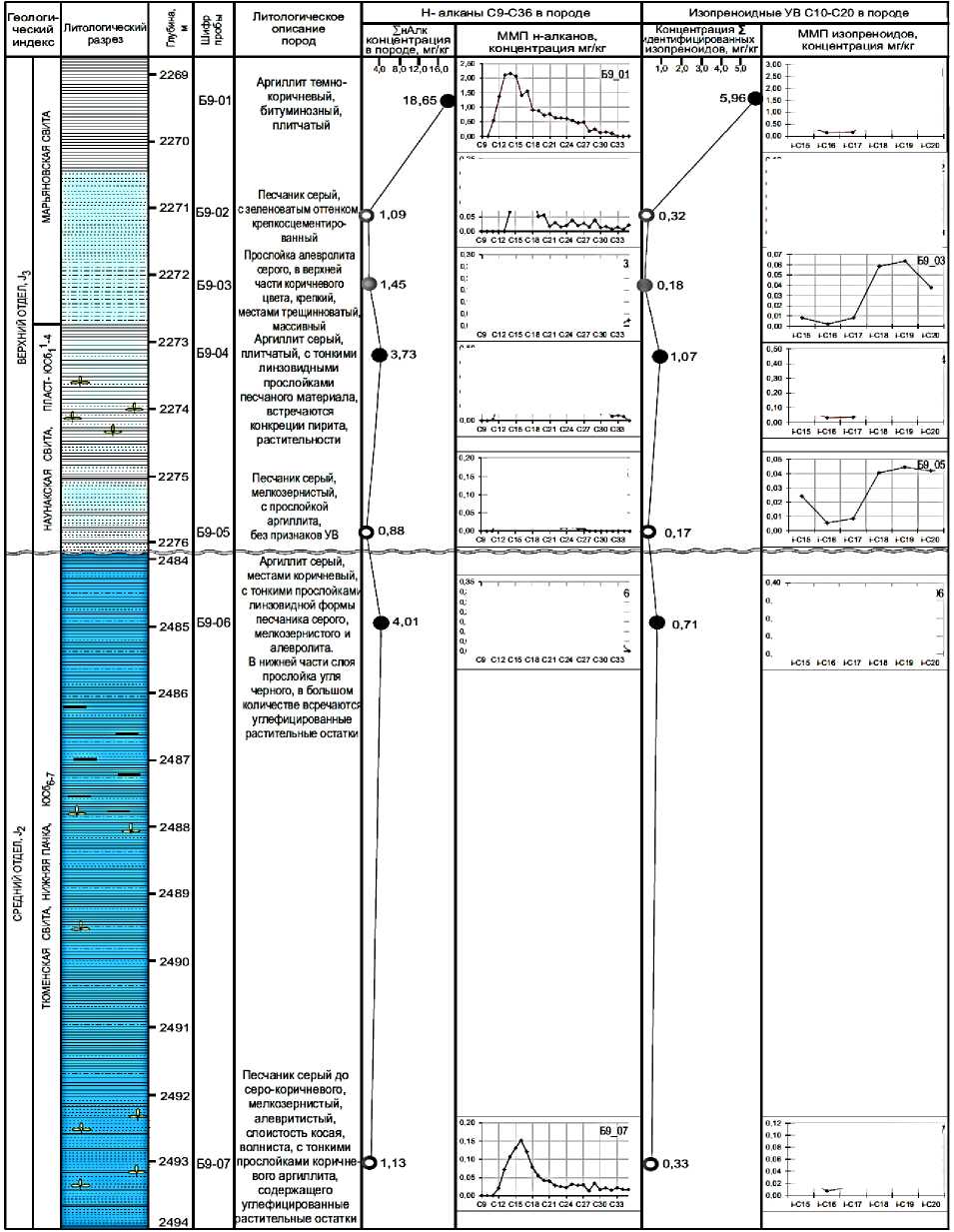

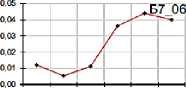

Кроме тюменской, нефтегенерирующей может являться марьяновская свита. В Боровой 7 ее образцы не представлены, но в «условно фоновой» скважине Боровая 9 слои аргиллитов и алевролитов марьяновской свиты (Б9_01 и Б9_03) по количеству экстрагируемого битумоида в 2 раза продуктивнее тюменских отложений (Таблица 2, Рисунок 3).

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 7. №8. 2021

Таблица 1

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗЦОВ КЕРНА

РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН БОРОВОЙ ПЛОЩАДИ

|

Боровая 7 |

Боровая 9 |

||||||

|

№ п/п |

Шифр образца |

Свита (пачка), пласт/ Краткое литологическое описание |

Интервал отбора, м |

№ пп |

Шифр образца |

Свита(пачка), пласт / Краткое литол. описание |

Интервал отбора, м |

|

Меловые отложения |

Меловые отложения |

||||||

|

1 2 3 4 5 |

Б7_42 Б7_41 Б7_32 Б7_31 Б7_22 |

Мегионская (К 1 ), БСб 8 -БСб 15 / Песчаник серый, среднезерн., слабосцементиров., водонасыщ., с прослоями растительного детрита |

1957+1958 1960+1961 1962 1965 1967 |

Образцы отсутствуют |

|||

|

6 |

Б7_21 |

Мегионская (К 1 ), БСб 8 -БСб 15 / Аргиллит |

1967,2 |

||||

|

7 |

Б7_13 |

Мегионская (К 1 ), БСб 8 -БСб 15 / Песчаник серый…(см выше) |

1972,2 |

||||

|

8 |

Б7_12 |

Мегионская (К 1 ), БСб 8 -БСб 15 / Аргиллит серый, плитчатый |

1975 |

||||

|

9 |

Б7_11 |

Мегионская (К 1 ), БСб 8 -БСб 15 / Песчаник серый с тонкими прослоями аргиллита |

1977 |

||||

|

Юрские отложения |

Юрские отложения |

||||||

|

Образцы отсутствуют |

1 |

Б9_01 |

Марьяновская (J 3 ), ЮСб 0 / Аргиллит темно-коричневый, битуминозный, плитчатый |

2269 |

|||

|

2 |

Б9_02 |

Марьяновская (J 3 ), ЮСб 0 / Песчаник серый, сцементированный |

2271 |

||||

|

3 |

Б9_03 |

Марьяновская (J 3 ), ЮСб 0 / Прослойка алевролита серого, в верхней части коричневого |

2272 |

||||

|

10 |

Б7_01 |

Наунакская (J 3 ), ЮСб 1 1 / Алевролит серый, зернистый с включ. пирита |

2217 |

4 |

Б9_04 |

Наунакская (J 3 ), ЮСб 1 1 / Аргиллит серый, плитчатый, с тонкими линзовидными прослойками песчаного материала, включ. пирита, растительности |

2273 |

|

11 |

Б7_02 |

Наунакская (J 3 ), ЮСб 1 1 / Переслаивание алевролита св.-серого, аргиллита темно-серого |

2217,5 |

||||

|

12 |

Б7_03 |

Наунакская (J 3 ), ЮСб 1 1 / Алевролит нефтенасыщенный |

2218,8 |

||||

|

13 |

Б7_04 |

Наунакская (J 3 ), ЮСб 1 1 / Песчаник бурый среднезерн., нефтенасыщен, с включ. пирита, прослоями растит. детрита и аргиллита |

2221 |

5 |

Б9_05 |

Наунакская (J 3 ), ЮСб 1 1 / Песчаник серый, мелкозернистый, с прослойкой аргиллита без признаков нефтепроявления |

2276 |

|

14 |

Б7_05 |

Тюменская (J 2 ), ЮСб 7-9 / Аргиллит темно-серый, массивный, с включениями углистых остатков |

2463 |

6 |

Б9_06 |

Тюменская (J 2 ), ЮСб 6-7 / Аргиллит серый, с прослоями песч. серого, мелкозерн. алевролита, угля черного |

2485 |

|

7 |

Б9_07 |

Тюменская (J 2 ), ЮСб 6-7 / Песчаник серый мелкозерн., алевритистый, с прослоями коричневого аргиллита, растит. остатки углефицированы |

2493 |

||||

|

15 |

Б7_06 |

Худосейская (Радомская)( J 1 ), ЮСБ 10 / Аргиллит белый, плитчатый, с мелкими линзами кремнистой породы, намывами зернистого песчаника св.-коричн. |

2470 |

Образцы отсутствуют |

|||

|

2 I к t 4 KO |

с 1—1 |

□ гм таг о |

о □4 О |

40 о |

0 00 о" |

0 40 гм 1—1 |

0 см 04 о |

0 ГМ 1—1 |

0 <Э |

0 40 сэ |

0 СП ■—1 |

0 40 СП см |

0 СП 40 ci |

0 СП таГ 1—1 |

0 —ч —н |

0 О' та Д № О и СД И О К |

0 см 40' 1—1 |

0 см 1—1 |

0 04 40 ■—1 |

0 о сп 1—1 |

0 40 1—1 |

0 о 40 там |

0 см таГ 1— |

||

|

H ° a H < M a |

о 0 H |

Q 5 —। |

а о |

а 40 °0, —^ |

ОО 1—1 |

0 гот 1—I |

0 таг Ch |

0 со 1—1 1—1 |

0 40 |

0 о 40 |

0 40 о —1 |

0 таг |

0 ГП та? |

0 •0 40 |

0 40 ОО СП |

0 40 смг —ч |

0 ОО Ch я |

0 ЧП 40 |

0 СМ |

0 Я 40 СМ |

0 10 О я |

0 40 О |

0 40 •та |

||

|

В S s g w |

и к M "2 |

•Г; 00 ОО |

В о S ч tt |

а ОО СО 04 о |

а 04 со оо" |

0 VI |

0 О оо 1Л |

0 04 04 О 40 |

0 О S |

0 м? |

0 см СП Ch |

0 см Ch см |

0 •0 40 |

СП |

0 00 о V1 |

0 40 О |

0 00 1—1 •та, |

0 04 Я |

0 ОО ci |

0 СП ч |

0 'Я об см |

0 04 оо о |

0 ос 1— •та |

||

|

3 к м |

0 о ОО ГМ |

а •0 ^н |

а сь см 40 |

а чо |

0 00 со |

0 о |

0 40 40 |

0 00 см |

там |

я. |

0 00 40 40 |

0 там ci |

о |

0 СМ о^ 1—I |

0 СП см |

Я см" |

0 |

0 00 Ch |

0 ОО 1—I |

я ci |

о Ch, ci |

0 т— 1-н |

|||

|

н у |

а < <5 |

О 40 О |

а о о |

а таг |

q СМ см |

0 О ГН |

0 Ch 40 ГМ |

0 ^ 1—1 |

0 Ch я о |

0 40 со о" |

0 40 ч 1—1 |

0 О |

0 о |

0 40 'Я о |

0 см 1— 1 1—1 |

0 1—1 |

0 Ch <4 там |

0 3 см" |

0 СП о |

0 —ч 1—1 |

0 00 Hi |

К о |

0 СП 00 1— |

||

|

b £ о 3 « м |

£ в й |

а VI 00 40 |

а сь 1—< |

я о |

о |

0 00 •0 ОО о |

0 04 10 ri |

0 40 40 |

0 см см ■о |

0 Ch о |

0 см 00 Ch СП |

0 |

0 см я vn |

0 Ch 1—1 |

0 еп о |

0 СП 00 40 я |

0 40 40 таГ |

0 см ОО там' |

0 Ch •0 vn |

0 Ch там |

о я МП |

0 40 00 |

|||

|

а & г w и 5 |

2 о о |

а см о о о |

а 40 О о о |

а 3 о о |

0 40 О о |

0 40 СМ о о |

0 СМ о о |

0 о о |

0 о' |

о о |

0 ОО 40 О о" |

0 04 О |

0 ОО см о |

0 СП о |

0 Ch, о о |

0 я о |

0 см о о' |

0 ■О СП о |

0 CM 00 o' |

0 там о о |

0 ОО о о |

0 'О о О |

|||

|

О ЙИ < aw m s |

□ § 7 К и |

а ОО о o' |

а о o' |

а о |

а о о о |

0 ° © |

0 ch 40 о о |

0 ОО см о о |

0 ОО о о |

0 о о |

0 о о" |

0 см о |

0 04 40 О |

я 40 о |

0 СП 00 о |

0 там о о |

0 таГ |

0 Ch, о о о |

я й о |

0 40 40 о |

0 СП о о |

Ci я о |

0 СМ ОС та о |

||

|

n Я “й |

Я о |

п 1—1 о о' |

а о о о' |

а со О о |

а о о о |

0 о |

0 3 о о |

0 см см о о |

0 см о о |

0 см 1—1 о |

0 СП 1—1 о о |

0 8 о о |

0 40 00 о о |

0 Ch о о |

0 00 см о |

0 СП 1—1 о |

0 Ch о |

0 там о |

0 СП О о |

0 40 о |

0 см о о |

0 »0 О со |

0 4© СП о о |

||

|

« Hl-1 H О 3 И £ < |

а о и |

а СМ 00 о |

а 40 о о |

а СП 40 О |

а со О О |

0 о 1—1 |

0 СП о |

я о" |

0 о ^ о |

0 о" |

0 V) о' |

0 о таг о |

0 ГП Ch таг о |

0 5 о |

0 04 © ri |

0 04 о |

0 40 °\ МП |

0 см СП о |

0 ОО о" |

0 04 о 1—1 |

0 40 40 о" |

0 СП о |

0 00 см СП о |

||

|

C 1 И |

Я о |

а р |

а 40 |

а 04 ОО о |

0 VI 40 |

Р! 2 |

0 00 о ci |

0 •о —н |

0 |

0 о —1 |

0 00 Ch |

0 40 О СП |

0 04 ОО со' |

0 см см 40 |

0 VI vn Ch |

0 там со ОО |

0 40 40 СО |

0 40 —1 |

0 |

0 о СП СП |

0 И ОО о |

0 СП о |

0 ста ’— 1-н |

||

|

1 ° C |

й 1 3 |

а о ю R |

Я ОО |

0 ГД |

0 см |

0 ОО |

0 ОО 40 |

0 р ci см |

0 40 со см |

0 |

0 СП |

0 40 там |

0 ОО 40' со |

0 о я |

0 40 40 там см |

V) |

0 Ch ОО 40 |

0 см" 40 |

0 см 40 об р |

0 40 Ch 00 |

0 там ^ |

я |

0 ОО ОО я |

||

|

ГО TO a p ■e a |

5 1 г |

й та Г Я |

та С и |

й та Г С ГМ щ |

й та Г с Я |

та Д и ci см из |

д и та СМ ш |

Й та Д о С W |

та ГМ щ |

д та и щ |

0 & 4) * |

0 & го см" ° |

0 о & |

0 и та г и таГ о Я |

0 д vn и |

0 н 40 и |

0 о Ch д |

0 Й д го и там' О 04 И |

0 и о & 4) °i Ch Щ |

0 д °| Ch Щ |

0 Й д го Д >0 1 Ch из |

0 4£>' °| Ch д |

0 Й д го г (U и о Ch из |

||

к фенантренам, с указанным числом атомов углерода в молекуле; Пр/Фт– показатель обстановки осадконакопления

|

. 01 |

|||||

|

m |

02 |

||||||||

|

о ю - _^Б9 02 |

|

\ / T |

|

i-C15 i-C16 i-C17 fC18 ЙС1Я i-C20 |

|

о 40 - И Б9 04 |

|

FA 04 |

|||||

|

Ы |

05 |

|

— |

07 |

||||

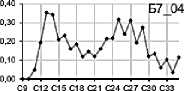

Рисунок 3. Распределение алканов нормального и изопреноидного строения в разрезе юрских отложений «условно фоновой» скважины Боровая 9. 1–2 — стратиграфические отложения: 1 — верхнеюрского возраста, 2 — среднеюрского возраста; 3–5 — породы разного литологического состава: 3 — песчаник, 4 — алевролит, 5 — аргиллит; 6 — биоразности; 7 — концентрации углеводородов в песчаниках (а), алевролитах (б), аргиллитах (в); 8 — разрыв шкалы

|

Б7_01 |

||||

|

;__________ |

||

|

— |

||

|

-—— |

||

|

Г- |

||

|

" . Б7 03 |

|

ЙС15 нС16 i-C17 i-C18 i-CIS ЙС20 |

|

• Б7 04 |

|

Ю15 Ю16 i-C17 kC18 МИВ Ю20 |

Рисунок 4. Распределение алканов нормального и изопреноидного строения в разрезе юрских отложений скважины Боровая 7. 1–2 — стратиграфические отложения: 1 — верхнеюрского возраста, 2 — среднеюрского возраста; 3–5 — породы разного литологического состава: 3 — песчаник, 4 — алевролит, 5 — аргиллит; 6 — биоразности; 7 — концентрации углеводородов в песчаниках (а), алевролитах (б), аргиллитах (в); 8 — разрыв шкалы; 9 — нефтепроявление

Ниже тюменских отложений находятся глины радомской пачки, которые на настоящий момент практически не обладают потенциалом углеводородов (концентрация насыщенных УВ — 0,9, ароматических — 0,042 мг/кг в экстрагируемом битумоиде).

Насыщенные углеводороды в пределах юрских отложений имеют бимодальное молекулярно-массовое распределение (ММР) н-алканов (Рисунок 4). В тюменской свите повышено содержание гомологов легких н-алканов С 15–18 , а в зоне нефтенакопления — в песчаниках и алевролитах наунакской свиты — равновероятно присутствуют тяжелые и легкие н-алканы до С 36 включительно.

В целом на Боровой площади зона нефтепроявления в пределах юрских отложений может рассматриваться как замкнутый нефтеносный комплекс, включающий материнские породы, коллектор и флюидоупоры. В верхней части зоны нефтенакопления (образец Б7_01) наунакская свита оказывается плотно запечатанной. В этот слой насыщенные углеводороды проникают в очень малой концентрации (до 1 мг/кг), узким набором гомологов — это легкие н-алканы С 12–20 (Рисунок 4). Здесь же фиксируется падение концентрации относительно полярных фенантренов и нафталинов по сравнению с соседними нижележащими пластами. В нижней части зоны нефтенакопления (образец Б7_06) — радомская пачка — также фиксируется резкое падение концентрации и обеднение состава УВ по тяжелым и полярным компонентам, характерное для микропоровой фильтрации в водонасыщенной среде или диффузии [17]: накапливается узкий набор н-алканов С 12–20 (Рисунок 4), падает содержание фенантренов и нафталинов — параметры Σалк/ΣФ, Σалк/ ΣНф растут в разы (Таблица 2).

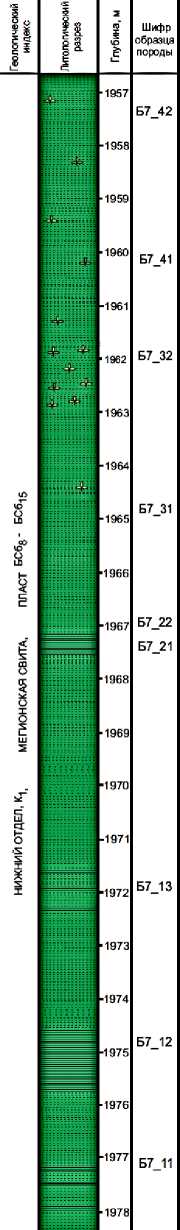

Меловой разрез достаточно надежно экранирован от юрских отложений сланцами марьяновской свиты. Исследования органического вещества песчаников мегионской свиты, ближайших к марьяновским аргиллитам (скважина Боровая 7, образцы Б7_11, Б7_13) показывают, что углеводороды из верхнеюрских залежей сюда практически не проникают — содержание экстрагируемых органических веществ около 10 мг/кг, в которых насыщенных УВ — на уровне 1,00–1,15 мг/кг. Миграционные параметры состава н-алканов и н-алкилбензолов ΣнАлкC 9–19 /ΣнАлкC 20–36 и ΣнАБC 9–18 /ΣнАБC 19–34 , обычно растущие в направлении миграции, также не показывают наличие существенной миграции нефтяного вещества из марьяновской свиты (образцы Б9_01, Б9_02 и Б9_03) (Таблица 2). Показатель обстановок осадконакопления Пр/Фт в нижнемеловых и юрских отложениях в среднем различается в 1,2–1,5 раза, что также указывает на разобщенность юрского и мелового разреза, отсутствие существенных перетоков органического вещества (Таблица 2, Рисунок 5).

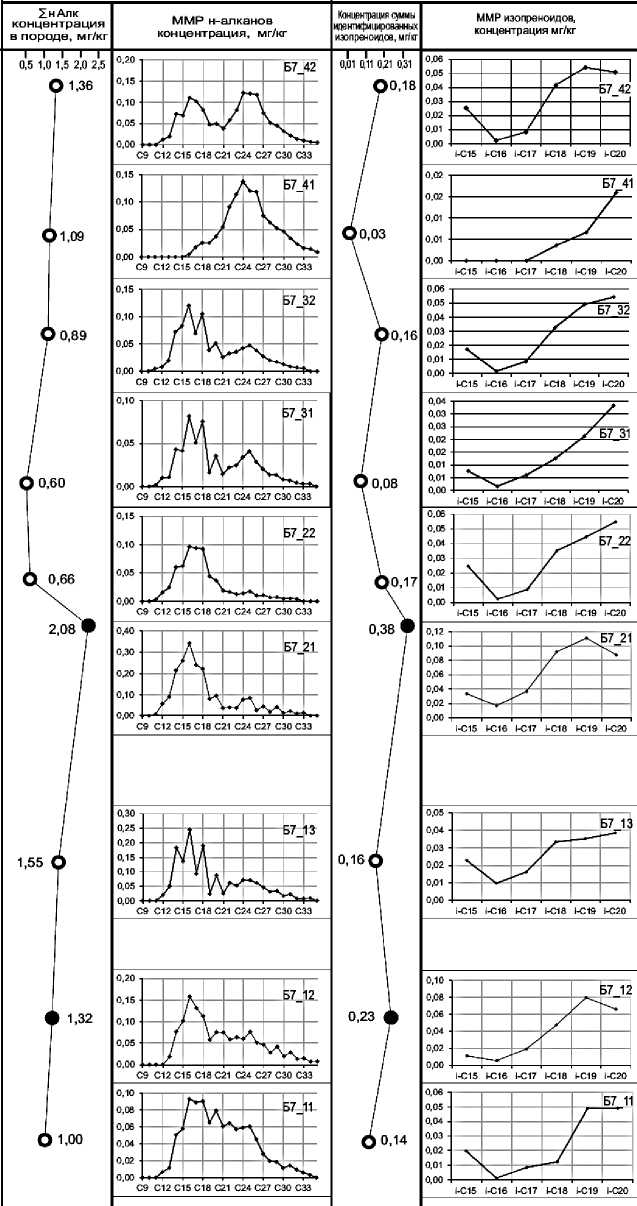

Некоторое межпластовое проникновение нефтяных углеводородов из юрских отложений в меловые все же имеется, но на составе органического вещества пород это отражается незначительно. Легкие миграционноспособные гомологи н-алканов до С 20 фиксируются практически во всех исследованных образцах мегионской свиты, кроме Б7_41 (Рисунок 6). Для самых нижележащих образцов песчаника (Б7_11, Б7_13) характерно распределение н-алканов, сходное с зоной нефтепроявления (Б7_01, Б7_05, Б9_02). Вверх по разрезу, возможно, перемещаются легкие н-алканы до С 20 . Состав н-алканов постоянно меняется в части тяжелых компонентов С 21 –С 36 , обогащаясь или обедняясь ими, в зависимости от состава сингенетичной органики транзитных слоев.

Интерес представляет пласт среднезернистого песчаника Б7_41, в котором по неизвестным причинам сконцентрированы тяжелые С17-36 и почти полностью отсутствуют легкие гомологи алканов. По данным петрофизических исследований, исследуемый слой обладает уникальной газопроницаемостью в 1232–1356 мД, что в 5 раз выше, чем в нижележащих (среднее значение для интервала 1962–1967 м — 270 мД) и 2-3 раза выше, чем в вышележащих (среднее значение для интервала 1957–1960 м — 601 мД). Этот пласт песчаника пропускает через себя легкие и средние по массам УВ, задерживая высокомолекулярные. Это подтверждает также полное отсутствие в образце летучих нафталинов С10–12 и наличие крупных молекул фенантренов. Имеющиеся в данном слое тяжелые парафины способны диффундировать в соседние пласты как вверх на 1 м (выше не фиксируется из-за отсутствия образцов), так и вниз (в слоях на 5 м ниже) по разрезу (Рисунок 6).

Распределение н-алканов в разрезе пород показывает, что гомологи состава С 10 –С 21 перемещаются по разрезу достаточно свободно на расстояние нескольких сот метров. Основная предполагаемая форма перемещения небольшого количества нефтяных углеводородов через региональный флюидоупор из юрского в меловой комплекс — газовая или паровая фаза, газовые растворы. Если бы перемещение было в виде микропоровой фильтрации в водном растворе, то перемещался бы более широкий набор нефтяных веществ. В нашем случае по слоям пород унаследовано передаются только компоненты С 10 –С 21 , а состав ароматических и тяжелых гомологов н-алканов в песчаниках изменчив. По-видимому, тяжелые алканы, алкилбензолы и полициклоароматические углеводороды с числом атомов углерода выше С 22 — основная часть сингенетичного битумоида пород — находятся большую часть времени в адсорбированном состоянии и не мигрируют на незначительное расстояние между слоями пород изучаемого разреза.

В среднем, в интервале пластов БСб 8 –БСб 15 мегионской свиты на Боровой площади концентрация экстрагируемого подвижного битумоида более низкая, чем в юрском разрезе. Существенного градиента концентраций не фиксируется даже вблизи слоев с повышенной глинизацией, что в общем подтверждает заявленный ранее тезис [6] о слабой выдержанности зональных покрышек в разрезе нижнего мела и определяет отсутствие здесь нефтяных залежей.

Рисунок 5. Значение показателя обстановок осадконакопления Пр/Фт в исследуемых образцах

Н-алканы С9-С36 в породе

Изопреноидные УВ С10-С20 е породе

Литологическое описание пород

Песчаник серый, среднезернистый, слабоецементированный, водонасыщенный, с тонкими прослоями растительного детрита

Песчаник серый, среднезернистый, слабосце монтированный, водонасыщенный, с тонкими прослоями растительного детрита

Песчаник серый, мел козе рнист ый, слабосце менти ро-ванный, с частыми тонкими прослоями растительного детрита, водонасыщенный

Песчаник серый, мелкозернистый, слабое дем енти ро-ванный, водо насыщенный

Песчаник серый, среднезернистый, средней крепости, водо насыщенный

Аргиллит

Песчаник серый, средней крепости, среднезернистый, водонасыщенный, с тонкими редкими прослойками аргиллита

Аргиллит, серый, плитчатый

Песчаник серый, средней крепости, средне зернистый, водонасыщенный, с тонкими редкими прослойками аргиллита

Рисунок 6. Распределение алканов нормального и изопреноидного строения в разрезе меловых отложений скважины Боровая 7. 1 — отложения нижнемелового возраста; 2–4 — породы разного литологического состава: 2 — песчаник, 3 — алевролит, 4 — аргиллит; 5 — биоразности; 6 — концентрации углеводородов в песчаниках (а), алевролитах (б), аргиллитах (в); 7 — разрыв шкалы

В целом по результатам исследования юрских и меловых пород Борового месторождения может быть предложена следующая модель межпластовой миграции и распределения нефтяных углеводородов.

-

1. В юрских отложениях фиксируется замкнутый нефтегазоносный комплекс, включающий материнские породы тюменской и, возможно, марьяновской свит, коллектор захватывающий верхи тюменской и наунакскую свиты и достаточно надежные флюидоупоры: вверху — марьяновская свита, снизу — радомская пачка худосовейской. Виды межпластового перемещения углеводородов в пределах зоны — диффузия и всплывание. Всплывают к верхам системы преимущественно насыщенные, на что указывает значительное (в разы) возрастание параметров, Σалк/ΣНф, Σалк/ΣФ. В краевых слоях комплекса фиксируется резкое падение концентрации и обеднение состава УВ, характерное для фильтрации — накапливается узкий набор н-алканов С 12–21 , падает содержание относительно полярных фенантренов.

-

2. Для меловых отложений характерно транзитное перемещение насыщенных углеводородов до С 21 из юрской зоны нефтепроявления. Региональный флюидоупор — марьяновская свита — не способна удержать данный ряд УВ. По разрезу, ближайшие исследуемые образцы пород мегионской свиты находятся выше марьяновского флюидоупора на 200–250 м, но по ММР легких н-алканов С 12-21 близки тюменской свите, по составу ароматических — нефтям наунакской свиты. Состав и содержание более тяжелых УВ варьируют от слоя к слою, являясь, по-видимому, функцией сингенетичного битумоида пород. Тяжелые компоненты н-алканов (С 20 и выше) переносятся в соседние слои на расстояние не более 5 м вниз по разрезу; вверх перемещение идет, но из-за отсутствия подходящих образцов расстояние не определено.

Выводы

В пределах Боровой площади юрские и меловые отложения могут рассматриваться с нефтегеологической позиции как самостоятельные, существенно разобщенные комплексы. По данным исследования органического вещества пород установлено следующее.

-

1. В пределах юрских отложений фиксируется бимодальное молекулярно-массовое распределение н-алканов, что подтверждает известные данные о принадлежности органического вещества прибрежным континентально-склоновым фациям.

-

2. Юрская зона нефтенакопления фиксируется в пределах наунакской свиты. Проникновение нефтяных компонентов в выше и нижележащие примыкающие отложения не значительно и сопровождается явлениями фильтрационной дифференциации: накапливается узкий набор н-алканов С 12–20 , падает содержание фенантренов и нафталинов – параметры Σалк/ΣФ, Σалк/ ΣНф растут в разы.

-

3. Марьяновская свита, в пределах Боровой площади, кроме возможной нефтепроизводящей, выполняет роль неплохого регионального флюидоупора, разобщающего юрские и меловые комплексы пород. Углеводороды из верхнеюрских залежей проникают в меловые отложения в малом количестве и в ограниченном наборе компонентов – в основном алканы и алкилбензолы до С 20 . Состав и содержание тяжелых компонентов н-алканов С 21 –С 36 постоянно меняется, вероятно, в зависимости от состава органики транзитных слоев. Показатель обстановок осадконакопления Пр/Фт в нижнемеловых и юрских отложениях стабильно различается в среднем в 1,2–1,5 раза.

-

4. Легкие гомологи н-алканов состава С 10 –С 21 , вероятно, проникают в нижнемеловые породы из верхнеюрской зоны нефтенакопления и перемещаются вверх по разрезу

-

5. В песчаниках мегионской свиты устойчиво фиксируются низкие концентрации экстрагируемых органических веществ (10–50 мг/кг), без существенного тренда в пределах разреза, что косвенно может указывать на отсутствие геологических условий для накопления углеводородов и формирования неструктурных залежей в нижнемеловом разрезе Боровой площади.

достаточно свободно на расстояние до нескольких сот метров, предположительно, в газообразной фазе. Более тяжелые УВ варьируют от слоя к слою, являясь, возможно, составляющей сингенетичного битумоида пород.

Список литературы Вертикальная зональность насыщенных углеводородов в разрезе нижнемеловых и юрских отложений Борового месторождения

- Ростовцев Н. Н. Геологическое строение и нефтегазоносность Западно-Сибирской низменности // Труды ЗапСибНИГНИ. Вып. 1. М.: Недра, 1965. 302 с.

- Трофимук А. А., Вышемирский В. С. Перспектива нефтегазоносности палеозоя Западно-Сибирской плиты // Геология нефти и газа. 1975. №2. С. 1-7.

- Конторович А. Э., Нестеров И. И., Салманов Ф. К. и др. Геология нефти и газа Западной Сибири. М.: Недра, 1975. 673 с.

- Ковешников А. Е. Источник поступления нефти и газа в палеозойские отложения Западно-Сибирской геосинеклизы // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. №1. С. 111-116.

- Ступакова А. В., Соколов А. В., Соболева Е. В., Кирюхина Т. А., Курасов И. А., Бордюг Е. В. Геологическое изучение и нефтегазоносность палеозойских отложений Западной Сибири // Георесурсы. 2015. №2 (61). С. 63-76. https://doi.Org/10.18599/grs.61.2.6

- Атлас «Геология и нефтегазоносность Ханты-Мансийского автономного округа» / Ред. Ахпателов Э. А., Волков В. А., Гончарова В. Н., Елисеев В. Г., Карасев В. И., Мухер А. Г., Мясникова Г. П., Тепляков Е. А., Хафизов Ф. З., Шпильман А. В., Южакова В. М. Екатеринбург: ИздатНаукаСервис, 2004. 148 с.

- Брехунцов А. М. Методология постановки геологоразведочных работ на нефть и газ в краевых областях Западно-Сибирского мегабассейна // Горные ведомости. 2013. №4 (107). С. 6-13.

- Бочкарев В. С. Геологическое строение палеозойского и триасового комплексов в Пуровском регионе и перспективы их нефтегазоносности // Труды 1-й Пуровской геологической конференции. Тюмень, 1995. С. 176-206.

- Сурков В. С., Жеро О. Г. Фундамент и развитие платформенного чехла ЗападноСибирской плиты. М.: Недра, 1981. 143 с.

- Иванов К. С., Ерохин Ю. В., Писецкий В. Б., Пономарев В. С., Погромская О. Э. Новые данные о строении фундамента Западно-Сибирской плиты // Литосфера. 2012. №4. С. 91 -106.

- Иванов К. С., Писецкий В. Б., Ерохин Ю. В., Хиллер В. В., Погромская О. Э. Геологическое строение и флюидодинамика фундамента Западной Сибири (на востоке ХМАО). Екатеринбург, 2016. 242 с.

- Кайгородцев Е. Б. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности верхнеюрских отложений на востоке Ханты-Мансийского автономного округа и в прилегающих районах Томской области // Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. 2001. №10. С. 45-50.

- Гончаров В. И., Обласов Н. В., Самойленко В. В., Фадеева С. В., Кринин В. А., Волков В. А. Нефтематеринские породы и нефти восточной части Западной Сибири // Нефтяное хозяйство. 2010. №8. С. 24-28.

- Гладков Е. А., Шарф И. В., Карпова Е. Г., Пулькина Н. Э., Филимонова И. В., Гладкова Е. Е. Перспективы нефтеносности залежей углеводородов в баженовской и марьяновской свитах юго-востока Западной Сибири (Томская область) // Бурение и нефть. 2020. №7-8. С. 56-59.

- Коржов Ю. В., Исаев В. И., Кузина М. Я., Лобова Г. А. Генезис доюрских залежей нефти Рогожниковской группы месторождений (по результатам изучения вертикальной зональности алканов) // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 323. №1. С. 51-56.

- Иванова Л. И., Исаев В. И., Коржов Ю. В. Методика лабораторных исследований тяжелых углеводородов при нефтепоисковой геохимии // Изменяющаяся геологическая среда: пространственно-временные взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов: Матер. Междунар. конф. (Казань, 12-16 ноября 2007 г.). Казань: Фэн, 2007. С. 356-360.

- Жильцова А. А., Исаев В. И., Коржов Ю. В. Вертикальная геохимическая зональность нефтегазоносных комплексов (на примере Рогожниковского и Северо-Рогожниковского месторождений) // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. №1. С. 69-82.