Вещественная характеристика кулажинской серии кристаллического фундамента сочленения Припятского прогиба, Брагинско-Лоевской седловины и Воронежской антеклизы

Автор: Шишкова И.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика

Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Приведена вещественная характеристика пород кулажинской серии кристаллического фундамента, которые вскрыты многочисленными скважинами в пределах Брагинского гранулитового массива на территории Гомельской области Республики Беларусь. Породы представлены гнейсами, в небольшом объеме амфиболитами и амфибол-биотитовыми плагиогнейсами.

Кристаллический фундамент, кулажинская серия, глиноземистые породы, припятский прогиб, текстура, структура, минеральный состав

Короткий адрес: https://sciup.org/147245123

IDR: 147245123 | УДК: 552.12(476.2) | DOI: 10.17072/psu.geol.23.2.114

Текст научной статьи Вещественная характеристика кулажинской серии кристаллического фундамента сочленения Припятского прогиба, Брагинско-Лоевской седловины и Воронежской антеклизы

Преобладающими в докембрийском фундаменте Беларуси являются метаморфические породы, занимающие около 60–70 % территории.

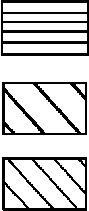

По ассоциациям пород, их минералого-петрографическому и химическому составу, а также степени метаморфизма здесь различают два стратифицированных подразделения: ку-лажинская серия (AR 2 kl) и юровичская толща (AR 2 -PR 1 yur), развитые соответственно в пределах Брагинского гранулитового массива (БГМ) и Осницко-Микашевичского вулканоплутонического пояса (ОМВП) (рис. 1).

Их возрастная последовательность определяется на основании степени регионального метаморфизма и характера последующих наложенных метаморфических и ультрамета-морфических изменений, а также путем сопоставления с аналогичными по составу образованиями других регионов Восточно-Европейской платформы, возраст которых обоснован.

Повсеместно породы фундамента перекрыты мощным осадочным чехлом и изучение их возможно только по керну скважин (Трацевская, Верутин, 2021).

Результаты исследований

Породы кулажинской серии вскрыты в пределах БГМ на глубину от 450 (район Гомельской структурной перемычки) до 6300 м (район Припятского прогиба). Видимая мощность интервалов, пройденных по породам серии, варьирует от 40 до 300–400 м. Образования серии прорваны ультраметамор-фическими гранитоидами барсуковского комплекса (γ-γmAR 2 -PR 1 br) и чарнокитами копаньского комплекса (čγPR 12 kp) (Трацев-ская, Верутин, 2021).

Наибольшая величина проходки по разрезу кулажинской серии отмечается для скважин: Барсуковская-61 (700 м), Осташко-вичская-123 (660 м), Барсуковская-60 (600 м), Паричская-1 (600 м), Южно-Борец-кая-1 (520 м), Городокская-4 (440 м). Общая мощность разреза серии оценивается в несколько тысяч метров.

Для кулажинской серии характерно однообразие слагающих ее стратифицированных образований, представленных почти исключительно гнейсами, среди которых в разрезах преобладают глиноземистые породы, чередующиеся с биотитовыми гнейсами.

Брагинский гранулитовые массив

Переработанное гнейсовое основание Осницко-Микашевичского вулканоплутонического пояса Позднеархейская структурная зона

Рис. 1. Схема структурного районирования кристаллического фундамента территории Гомельской области, Республики Беларусь

Суперригиональные разломы

Региональные и локальные разломы

Постконсолидационные разломы

Вулканоплутонические формации

В сравнительно небольшом объеме присутствуют амфиболиты и амфибол-биотито-вые плагиогнейсы, которые распространены в основном в западной части БГМ и слагают маломощные (1,5-6,0 м) прослои среди глиноземистых и биотитовых пород.

Ведущим типом пород кулажинской серии являются глиноземистые породы, среди которых выделяются следующие разности пла-гиогнейсов и гнейсов: гиперстен-гранат-био-титовые, биотит-гранатовые, гранат-биотито-вые, силлиманит-гранат-биотитовые, корди-ерит-силлиманит-гранат-биотитовые, корди-ерит-гранат-силлиманит-биотитовые шпи-нельсодержащие, графит-гранат-силли-ма-нит-биотитовые, турмалин-гранат-биоти-то-вые. Наиболее распространены гранат- биотитовые плагиогнейсы и гнейсы (Акса-ментова, Толкачикова, 2012).

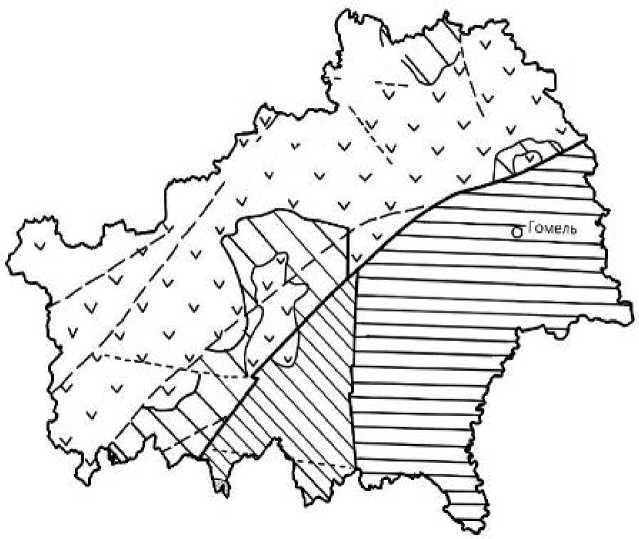

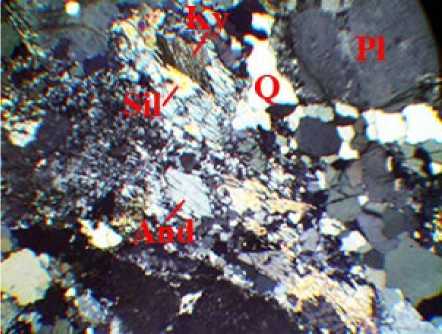

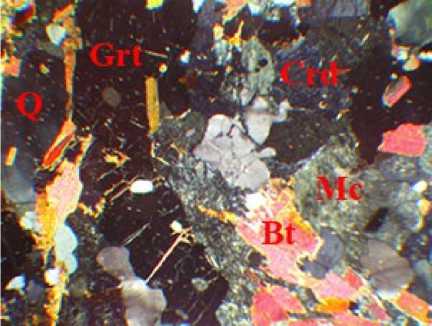

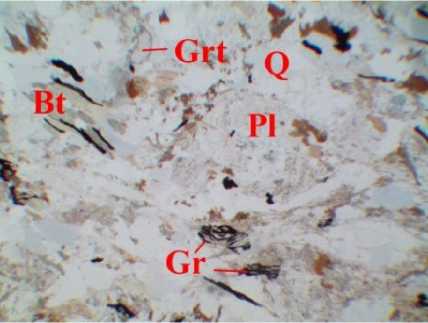

Гиперстен-гранат-биотитовые плагиогнейсы (рис. 2) вскрыты скважинами Вы-шемировская-9, Надвинская-5, Омельков-щинская-2, 4, 6, 7, Речицкая-1, 3, 16, 17.

Текстура пород массивная, часто гнейсовая; структура гетерогранобластовая, лепи-догранобластовая, участками бластокатакла-стическая, мелко-среднезернистая. Минеральный состав: плагиоклаз - 35-55 %, биотит - 10-20 %, гиперстен - 5-15 %, кварц -7-10 %, гранат - 0-10 % (иногда до 15 %), изредка калиевый полевой шпат - до 5-7 %. Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом, монацитом, магнетитом, сульфидами; вторичные - серицитом, серпентином, хлоритом, тальком (Петрографический …, 2018).

Плагиогнейсы сложены мелкими изомет-ричными, иногда короткотаблитчатыми, близкими к субизометричным, часто пелити-зированными зернами плагиоклаза размером от 0,2 до 1,5 мм с тонким полисинтетическим двойникованием. Биотит красновато-бурого цвета присутствует в виде мелких чешуек и пластинок размерами от 0,1 до 0,6 мм, реже до 1,0 мм.

Рис. 2. Плагиогнейс биотит-гиперстеновый (скв. Вышемировская-9, глубина 3130,0 м): Bi – биотит, Hy – гиперстен, Gr – гранат

Примечание. Здесь и далее фото шлифов: верхнего – с анализатором; нижнего – без анализатора; видимое поле шлифа 3,5×2,5 мм

Гиперстен представлен субизометрич-ными и неправильными зернами размером от 0,2–0,7 до 1,0–4,0 мм. Для него характерен плеохроизм от светло-розового (Np') до светло-серовато-зеленого (Ng'). Часто зерна гиперстена полностью замещены хлоритом, тальком и серпентином. Гиперстен содержит многочисленные включения кварца и плагиоклаза. В большинстве случаев он интенсивно замещается тальком, серпентином, хлоритом, иногда с образованием полных псевдоморфоз. Кварц представлен ксеноморфными мелкими зернами размером до 0,3 мм, образующими гнезда и различно ориентированные прожилки. Гранат встречается в виде зерен неправильной формы размером 1–3 мм с пойкилитовыми включениями кварца, плагиоклаза и биотита. Калиевый полевой шпат (ортоклаз) развивается по плагиоклазу, начиная от тонкопленочных выделений до полного замещения последнего, реликты которого можно наблюдать в зернах ортоклаза.

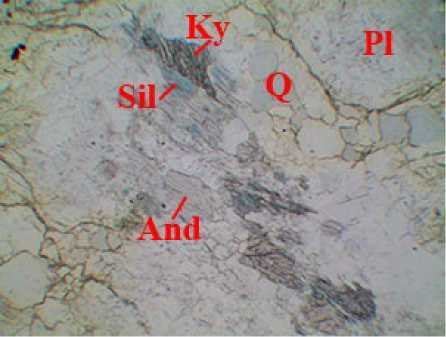

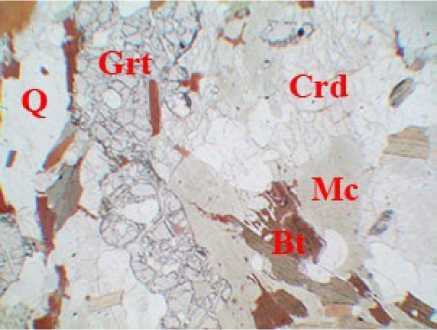

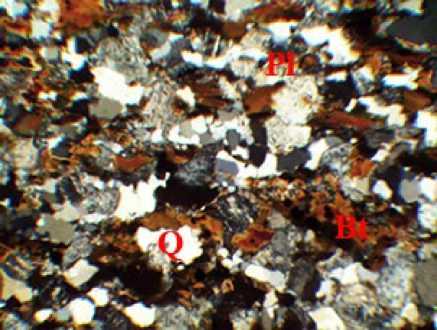

Биотит-гранатовые и гранат-биотитовые плагиогнейсы и гнейсы (рис. 3) вскрыты скважинами Барсуковская-20, 25, 60, 61, 76, Вед-ричская-1, Вышемировская-3, Городокская-4, Днепровская-3, 7, Калининская-2, Лоевская-3, Малодушинская-23, Михальковская-2, Надвинская-15, Омельковщинская-2, Первомайская-2, Ребусская-1, Речицкая-2, 4, 73, 89, Восточно-Семеновская-1, Тишковская-13, 24, Южно-Тишковская-47, Урицкая-4.

Текстура пород гнейсовая, полосчатая, линзовидно-полосчатая, тонкополосчатая; структура лепидогетерогранобластовая с элементами порфиробластовой, катакластиче-ской, мелко- и среднезернистая. Минеральный состав: плагиоклаз – 30–45 %, биотит – 10–25 %, кварц – 10–15 %, гранат – 5–25 %, калиевый полевой шпат – 3–5 %, иногда отмечаются андалузит (скв. Ребусская-1, Барсу-ковская-60, 71) и кианит (скв. Речицкая-2, Барсуковская-30).

Акцессорные минералы – апатит, циркон, монацит, редко рутил и сфен, рудные минералы (магнетит, иногда ильменит, сульфиды – в основном пирит); вторичные – хлорит, серицит, карбонат, пелитовый материал.

Плагиоклаз слагает основную массу описываемых пород, количество его резко уменьшается в интенсивно гранитизированных разностях до 25 %. Он представлен округлыми, субизометричными, реже таблитчатыми и ксеноморфными зернами размером от 0,5–0,7 до 1,5–2,5 мм, иногда до 3,0–4,0 мм, часто пе-литизированными и серцитизированными, с реликтовым двойниковым строением. Плагиоклаз встречается в двух генерациях: более ранней первой генерации присутствует в основной массе породы и имеет более основной состав (олигоклаз – андезин); плагиоклаз второй поздней генерации развивается обычно на контакте с калиевым полевым шпатом и относится преимущественно к олигоклазу. В сильно гранитизированных разностях присутствует наиболее кислый плагиоклаз.

Рис. 3. Плагиогнейс гранат-биотитовый с андалузитом и кианитом (скв. Барсуковская-60, глубина 3760,0 м): Pl – плагиоклаз, Q – кварц, Sil – силлиманит, And – андалузит

Биотит в породе обычно распределен неравномерно – слагает скопления в промежутках между зернами плагиоклаза либо образует чешуйки и листовидные выделения размером 0,1–1,0 мм. Встречается также и в виде более крупных (до 1,5–2,0 мм) обособленных пластинок, иногда корродированных кварцем. Среди включений в биотите часто отмечается циркон, иногда рутил и магнетит в виде мелких зерен или рудной пыли. В отдельных случаях совместно с биотитом присутствуют мелкозернистые агрегаты бесцветного прозрачного андалузита. Кварц представлен ксеноморфными или неправильно-округлыми зернами размером от 0,1– 0,5 до 2,5–4,0 мм, образующими гнезда и различно ориентированные прожилки. Кроме того, мелкие округлые зерна кварца встречаются также в виде включений в гранате и полевых шпатах. Крупные зерна кварца зачастую корродируют чешуйки биотита. Гранат (пироп – альмандин) распространен, как правило, неравномерно, слагая неправильные либо линзовидные скопления или образуя порфиробластические выделения. Форма более крупных выделений неправильно-округлая с извилистыми очертаниями, мелкие зерна имеют больший идиоморфизм. Размер зерен варьирует от 0,2 до 4,5–6,0 мм.

Отмечаются многочисленные включения кварца, плагиоклаза и биотита. Часто встречаются трещиноватые зерна; вдоль трещин развит биотит, иногда частично хлоритизиро-ванный, и сульфидные минералы. Калиевый полевой шпат (ортоклаз) имеет таблитчатоокруглую или неправильную форму зерен размером 0,3–1,5 мм. Минерал характеризуется сплошным или частичным развитием мелких линзовидных, линзовидно-ленточ-ных, веретенообразных, нередко игольчатых пертитов. Часто калиевый полевой шпат развивается по плагиоклазу или содержит его реликты. Циркон присутствует в виде зерен от очень мелких (0,01 мм) округлых до пирамидально-призматических кристаллов размером до 0,15 мм. Некоторые зерна частично деформированы. Циркон обычно включен в биотит. Апатит образует бесцветные или со слабым голубоватым оттенком зерна призматического или короткостолбчатого облика, иногда с хорошо развитыми гранями шестигранной призмы. Минерал часто содержит многочисленные каплевидные прозрачные и точечные непрозрачные включения. Размер кристаллов – от 0,10 мм, иногда до 0,25 мм. Монацит представлен редкими округлыми или неправильной формы зернами (0,05 мм), включенными в биотит. Сфен присутствует в виде бесцветных, реже буровато-желтых зерен неправильный формы или укороченных клиновидных кристаллов размером 0,01–0,05 мм, частично лейкоксенизирован. Рудные минералы обычно приурочены к скоплениям граната, биотита и силлиманита и представлены в основном магнетитом в виде темно-серых, почти черных, кристаллов (0,01– 0,20 мм) октаэдрической, кубической и неправильной формы; иногда встречается ильменит черного цвета с блеском удлиненнопластинчатой формы с мелкозубчатыми краями зерен. Сульфиды представлены в основном пиритом в виде прожилково-сростковых выделений, приуроченных к трещинкам в породообразующих минералах.

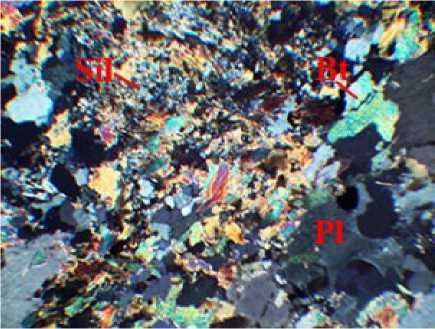

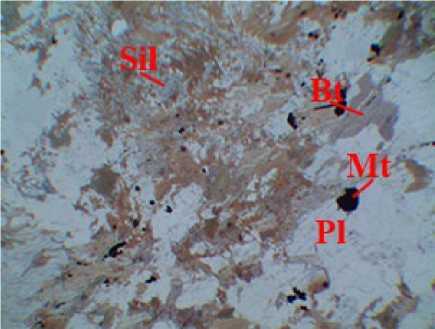

Силлиманит-гранат-биотитовые гнейсы (рис. 4) вскрыты скважинами Барсуковская-60, 61, Ребусская-1, Южно-Речицкая-1.

Текстура пород массивная, гнейсовая, полосчатая, очковая; структура лепидогра-нобластовая, мелкозернистая, иногда порфиробластовая. Минеральный состав: плагиоклаз – 25–35 %, биотит –15–20 %, кварц –10– 15 %, гранат – 0–15 %, калиевый полевой шпат – 5–10 %, силлиманит – 5–10 %. Акцессорные минералы – циркон, монацит, магнетит, сульфиды (Петрографический …, 2018).

Плагиоклаз (олигоклаз – андезин) представлен субизометричными и неправильными зернами размером 0,5–1,0 мм, очень редко до 5 мм. Кварц с волнистым угасанием часто приурочен к «очковым» образованиям. Биотит красновато-коричневого цвета образует чешуйки от 0,2–0,8 до 1,5–2,0 мм. В породах биотит распределен неравномерно, слагая скопления в промежутках между зернами плагиоклаза. Калиевый полевой шпат (ортоклаз) имеет неправильную форму зерен. Гранат присутствует в виде зерен от 1,0 до 3,0– 4,5 мм с пойкилобластовыми включениями кварца, полевого шпата и биотита.

Силлиманит имеет бесцветный, иногда легкий зеленоватый оттенок; встречен в виде шестоватых, игольчатых, иногда волосовидных кристаллов, приуроченных к скоплениям чешуек биотита.

Силлиманит представлен двумя генерациями. Силлиманит 1-й генерации образует удлиненнопризматические кристаллы и слагает полосовидные и кустовидные скопления, главным образом среди кварц-поле-вошпатовой массы, более мелкие игольчатые выделения часто наблюдаются в срастании с биотитом. Силлиманит 2-й генерации – волосовидный, встречается в тесной ассоциации с кордиеритом, между зернами которого обнаруживается в виде щетковидных скоплений.

Рис. 4. Гнейс силлиманит-биотитовый (скв. Барсуковская-60, глубина 3637,0 м): Pl – плагиоклаз, Sil – силлиманит, Bt – андалузит, Mt – магнетит

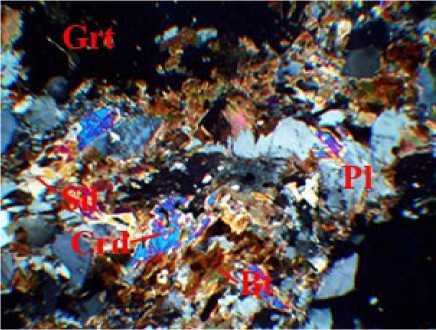

Кордиерит-силлиманит-гранат биотито-вые гнейсы (рис. 5) вскрыты скважинами Бар-суковская-60, 61, Городокская-4, Надвин-ская-15, Омельковщинская-6, 7, Ребусская-1, Речицкая-1, Южно-Речицкая-1, 2, 13.

Текстура пород гнейсовая, очковая; структура лепидогранобластовая, гранолепидобла-стовая, мелко- и среднезернистая. Минеральный состав: плагиоклаз – 30–40 %, биотит – 10–20 %, кварц – 7–15 %, калиевый полевой шпат – 7–10 %, кордиерит – 5–15 %, гранат – 0–10 %, силлиманит – 0–7 %. Акцессорные минералы представлены цирконом, монацитом, иногда апатитом, магнетитом (Петрографический …, 2018).

Плагиоклаз представлен субизометрич-ными разномерными (0,5–4,0 мм) зернами полисинтетически сдвойникованными, которые иногда могут образовывать агрегатные скопления. Биотит ярко-бурого цвета. Кварц присутствует в виде зерен размером до 1,0– 3,0 мм. Калиевый полевой шпат (ортоклаз) представлен зернами неправильной формы размером 0,5–1,0 мм.

Рис. 5. Гнейс кордиерит-гранат-биотитовый (скв. Омельковщинская-6, глубина 4028,0 м): Q – кварц, Crd – кордиерит, Grt – гранат, Mc – монацит, Bt – биотит

Кордиерит представлен зернами размером от 0,3 до 1,5 мм с таблитчатой или неправильной формой, которые часто почти полностью замещены вторичными минералами (хлоритом и серпентином), а также в нем фиксируются включения биотита и силлиманита.

Выделения кордиерита, ассоциирующие с биотитом, силлиманитом и гранатом, располагаются вокруг последнего в виде оторочек из мелких (0,05–0,20 мм) зерен на контакте с силлиманит-биотитовым агрегатом. Гранат наблюдается в виде трещиноватых зерен неправильно-округлой формы и размером от 1,2 до 3,5 мм. Силлиманит образует мелкие зерна шестоватой, игольчатой или удлиненной формы.

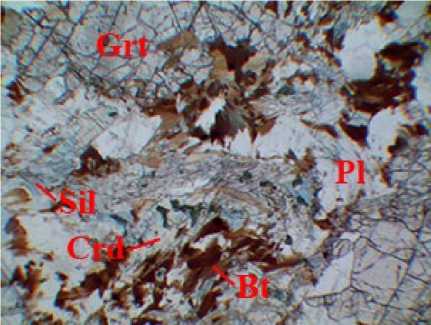

Кордиерит-гранат-силлиманит биотито-вые шпинельсодержащие плагиогнейсы (рис. 6) вскрыты только одной скважиной – Городокской-4. Для пород характерны гней-соватая текстура и лепидогранобластовая, порфиробластовая структура, на фоне мелкозернистой массы выделяются крупные зерна граната. Минеральная состав: плагиоклаз – 20–30 %, биотит – 20–25 %, гранат – 15–20 %, силлиманит – 10–15 %, кордиерит – 5–7 %, калиевый полевой шпат – 5–7 %, шпинель – 2–3 %. Акцессорные минералы – циркон, монацит (Петрографический …, 2018).

Рис. 6. Гнейс кордиерит-гранат-силлиманит-биотитовый шпинельсодержащий (скв. Горо-докская-4, глубина 2465,0 м): Pl – плагиоклаз, Grt – гранат, Sil – силлиманит, Crd – кордиерит, Bt – биотит

Плагиоклаз (олигоклаз) представлен мелкими зернами (0,2–1,5 мм) неправильно-угловатой, неправильно-таблитчатой формы. Биотит коричневого цвета обычно наблюдается в виде агрегатов чешуек или сростков с силлиманитом, которые окружают гранат. Биотит содержит многочисленные включения мелких округлых зерен циркона. Гранат образует крупные порфиробластовые трещиноватые выделения размером до 3,0×5,0 мм, содержащие обычно включения биотита и плагиоклаза. Силлиманит встречается преимущественно в виде удлиненно-призматических кристаллов, а также образует тонкоигольчатые выделения. В зернах силлиманита отмечена шпинель. Кордиерит заключен среди скоплений биотита и представлен как неизмененными выделениями, так и зернами (размером 0,5–1,0 мм) с псевдоморфозами замещения. Калиевый полевой шпат (ортоклаз) характеризуется таблитчато-округлой формой; размеры зерен – 0,5–1,0 мм. Шпинель бутылочно-зеленого цвета, зерна размером 0,01–0,05 мм имеют угловато-неправильную, реже субидиоморфнозернистую форму. Шпинель часто заключена в зернах силлиманита, а также приурочена к скоплениям биотита и силлиманита.

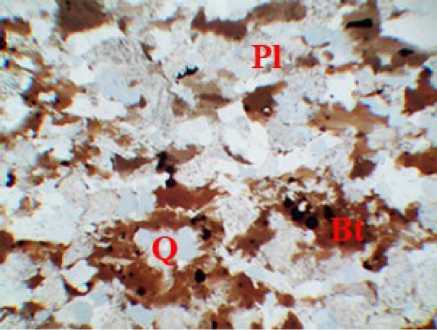

Графит-гранат-силлиманит-биотитовые гнейсы (рис. 7) вскрыты скважинами Барсу-ковская-8, 60, 61, Надвинская-5, 8, 15, Ребус-ская-1, Речицкая-2, Южно-Речицкая-1.

Породы по структуре и морфологии породообразующих минералов похожи на вышеописанные гранат-биотитовые гнейсы. Они сложены зернами плагиоклаза (20–40 %) и тонкочешуйчатым агрегатом биотита (10– 20 %) красновато-коричневого цвета, граната (10–15 %), калиевого полевого шпата (7– 10 %), кварца (15–20 %), который распределен в породе равномерно в виде тонких обособлений или образует линзовидной формы скопления.

Графит наблюдается в виде черных мелких (0,2–0,8 мм) выделений различной формы. Иногда тонкие и удлиненные чешуйки приурочены к периферии линзовидных скоплений кварца или прорастают в биотит и плагиоклаз. Изредка присутствует силлиманит (5–10 %). Акцессорные минералы – циркон, апатит, магнетит (Петрографический …, 2018).

Биотитовые плагиогнейсы и гнейсы (рис. 8) вскрыты скважинами Барсуковская-4, 20, 61, 76, Ведричская-2, 5, Городокская-3, Днепровская-5, Золотухинская-2, 3, 4, Кали-нинская-2, Малодушинская-11, 29,

Осташковичская-124, Ребусская-1, Южно-Ре-чицкая-16, 70, 89, Тишковская-7, 21, 23, 24, Шарпиловская-1, Урицкая-4, 63д.

Рис. 7. Гнейс графит-гранат-биотитовый (скв. Барсуковская-60, глубина 3435,0 м): Q – кварц, Pl – плагиоклаз, Grt – гранат, Gr – графит, Bt – биотит

Породы представлены преимущественно мелкозернистыми, иногда среднезернистыми разностями серого и темно-серого цвета. Текстура гнейсовая, сланцеватая, реже массивная; структура гранолепидобластовая, преобладающая – лепидогранобластовая, обусловленная присутствием зерен полевых шпатов и обтекающей их тонкозернистой кварц-поле-вошпат-биотитовой массы с линзовидными скоплениями тонкозернистого кварца; иногда встречается бластомилонитовая структура. Минеральный состав: плагиоклаз – 45–50 %, биотит – 20–30 %, кварц – 10–20 %, калиевый полевой шпат – 5–10 %, иногда присутствует мусковит. Некоторые разности гнейсов содержат эпидот (скв. Барсуковская-76, Мало-душинская-29). Акцессорные минералы – циркон, апатит, монацит, магнетит, сульфиды.

Рис. 8. Плагиогнейс биотитовый (скв. Вед-ричская-5, глубина 3912,5 м): Q – кварц, Pl – плагиоклаз, Bt – биотит

Плагиоклаз (олигоклаз – андезин) обычно присутствует в виде округлых или субизомет-ричных зерен размером 0,2–1,5 мм. Зерна плагиоклаза часто пелитизированы и серици-тизированы. Иногда имеются единичные таблитчатые или удлиненно-таблитчатые кристаллы плагиоклаза размером 1,0–2,0 мм с антипертитовыми вростками калиевого полевого шпата. Биотит коричневого, бурого, зеленовато-бурого цвета, представлен чешуйками величиной от 0,2 до 1,0 мм. Иногда биотит частично замещается хлоритом. Кварц содержится в виде мелкозернистых неправильно-округлых зерен 0,1–0,3 мм, иногда до 1,5 мм, а также мелкомозаичного гранобласто-вого агрегата в промежутках между полевошпатовыми зернами. Калиевый полевой шпат представлен тонко-, мелкопертитовым ортоклазом в виде субизометричных, округлых и неправильной формы зерен величиной от 0,3 до 1,5 мм. Эпидот встречается редко и образует шестоватые, короткопризматические кристаллы размером 0,3–1,0 мм, иногда до 3,0–5,0 мм. Эпидот обычно ассоциирует с биотитом.

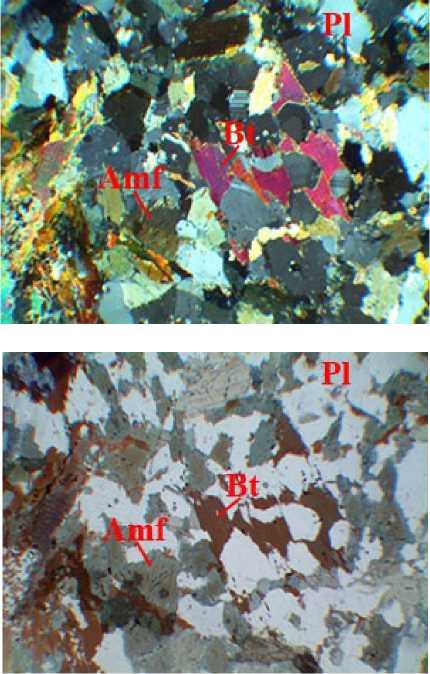

Амфиболиты и амфибол-биотитовые гнейсы кулажинской серии распространены ограниченно и не являются типичными ее представителями.

Амфиболиты (рис. 9) вскрыты скважинами Барсуковская-30, Копаньская-3, Малодушин-ская-2.

Рис. 9. Амфиболит (скв. Малодушинская-2, глубина 4513,0 м): Amf – амфибол, Pl – плагиоклаз, Bt – биотит

По своим текстурно-структурным параметрам амфиболиты близки магматическим породам – габброидам – и имеют массивную, иногда нечеткосланцеватую текстуру, мелкосреднезернистую гранобластовую с элементами нематобластовой, участками реликтовую гипидиморфнозернистую структуру. Минеральный состав: амфибол – 40–60 %, плагиоклаз – 25–35 %, биотит – 7–15 %, кварц – 5–10 %. Акцессорные минералы – апатит, циркон, сфен, магнетит; вторичные – серицит, хлорит, актинолит, пелитовый материал.

Амфибол буровато-зеленого цвета представлен округлыми, реже короткопризматическими зернами размером 0,3–1,5 мм, по краям которых обычно развиваются зеленобурый биотит и бледно-зеленый хлорит. Плагиоклаз (андезин) представлен округлыми или субизометричными зернами размером от 0,1–0,5 до 1,0–3,0 мм. Изредка встречаются таблитчатые кристаллы зонального плагиоклаза с тонким полисинтетическим двойникованием. Между плагиоклазом присутствует мозаичный кварцевый агрегат, чешуйки бурого биотита и светло-зеленого хлорита. Биотит имеет ярко-бурый цвет и образует чешуйки от 0,3–0,5 до 1,2 мм. Кварц представлен отдельными мелкими зернами с волнистым угасанием или небольшими мозаичными скоплениями. Размер зерен варьирует от 0,2–0,6 до 1,0–2,0 мм. Апатит образует короткопризматические, призматические и столбчатые кристаллы размером 0,2–0,4 мм, редко до 0,8 мм. Сфен присутствует в виде мелких конвертообразных кристаллов и зерен неправильной формы размером 0,5–1,0 мм. Магнетит представлен кристаллами кубической и октаэдрической формы размером 0,03– 0,20 мм.

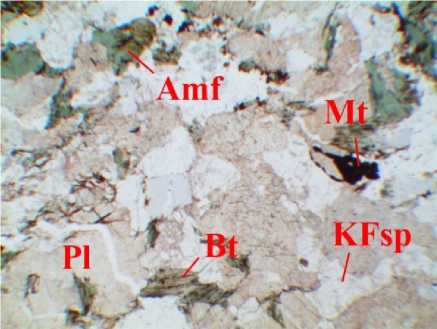

Амфибол-биотитовые плагиогнейсы (рис. 10) вскрыты скважинами Барсуковская-20, Брагинская-2, Малодушинская-11.

Текстура пород гнейсовая, сланцеватая; структура лепидогранобластовая, граноле-пидобластовая, мелко-среднезернистая. Минеральный состав: плагиоклаз – 45–55 %, биотит – 15–25 %, амфибол – 15–20 %, кварц – 10–15 %, калиевый полевой шпат – 0–7 %, эпидот. Акцессорные минералы представлены апатитом, сфеном, магнетитом, эпидот, цирконом. В измененных разностях встречается скаполит (Петрографический …, 2018).

Плагиоклаз (андезин) представлен слабо-пелитизированными неправильными зернами размером 0,4–2,0 мм, слегка вытянутыми. Иногда плагиоклаз содержит тонкие вростки калиевого полевого шпата и кварца.

Биотит бурого цвета присутствует в виде субпараллельно-ориентированных изогнутых чешуек величиной 0,2–1,5 мм, иногда замещенных зеленым хлоритом. Амфибол имеет буроватый цвет с размерами зерен 0,6–2,0 мм. Плеохроирует от травяно-зеленого до светлого желтовато-зеленого цвета. Кварц образует зерна (0,2–2,0 мм) неправильной формы. Калиевый полевой шпат (ортоклаз) представлен неправильными с извилистыми очертаниями зернами размером 0,2–1,0 мм.

Рис. 10. Плагиогнейс амфбол-биотитовый (скв. Брагинская-2, глубина 500,4 м): Amf – амфибол, Pl – плагиоклаз, Bt – биотит, Mt – магнетит, KFsp – калиевый полевой шпат

Породы кулажинской серии образуют определенные петрохимические группы, которые характеризуются своими особенностями. По соотношению кремнезема и щелочей большая часть пород относится к породам низко- и нормальнощелочного ряда. В зависимости от количественных соотношений щелочей выделяются породы натриевого и калиевого ряда, в основном породы пересыщены калием (K 2 O/Na 2 O > 1,0).

Состав пород кулажинской серии определяется, прежде всего, преобладающей ролью в ней глиноземистых образований, остальные разности – биотитовые, амфибол-биотитовые гнейсы и амфиболиты – присутствуют в незначительном количестве и существенно не влияют на ее валовый состав.

По содержанию кремнезема глиноземистые породы разделяются на три группы (Ак-саментова, Толкачикова, 2012):

-

1) породы средне-основного состава (содержание SiO 2 от 44 до 52 %) -плагиогнейсы кордиерит-гранат-силли-манит-биотитовые шпинельсодержащие, гранат-биотитовые с гиперстеном и гранат-биотитовые с турмалином;

-

2) породы среднего состава (SiO 2 от 52 до 63 %) - плагиогнейсы гранат-биотитовые± силлиманит±графит;

-

3) породы кислого состава (SiO 2 от 63 до 77 %) - гнейсы гранат-биотитовые±силлима-нит ±графит±кордиерит.

Микроэлементный состав глиноземистых пород показывает, что большинство элементов присутствует в количествах, близких к кларкам по А.П. Виноградову. Отмечается повышенное содержание сидерофильных элементов - V, Cr, Ni, Co, Sc, а также Cu и Cs.

Среди глиноземистых пород особенно выделяются плагиогнейсы кордиерит-гранат-силлиманит-биотитовые шпинельсодержащие по довольно высокому содержанию глинозема (AI 2 O 3 - 27,22 %); их можно отнести к группе высокоглиноземистых пород, которые среди метаморфических пород кристаллического фундамента Беларуси (или Республики Беларусь?) встречены только в пределах БГМ. Высокоглиноземистые породы отличаются от глиноземистых пород не только петрохимическими характеристиками, но и микроэлемент-ным составом, в них отмечается пониженное содержание сидерофильных элементов (Cr, Ni, Co, Sc) и Cu, и повышенное содержание литофильных (Be и Zr).

В целом, региональной особенностью химического состава пород кулажинской серии Брагинского гранулитового массива, в первую очередь глиноземистых, является обедненность их кальцием и магнием, пониженная общая железистость и обогащенность глиноземом и калием. Специфичность их состава проявляется и в содержании элементов-примесей, что выражается в обогащенности сидерофильными (V, Cr, Ni, Co) и обедненно-сти халькофильными элементами. С возрастанием щелочности пород в них снижается содержание сидерофильных элементов и возрастает концентрация редких литофильных элементов (Sn, Ва, Nb, Zr) (Аксаментова, Тол-качикова, 2012).

Выводы

Вследствие метаморфизма и последующих процессов динамометаморфизма, диафтореза и гранитизации явные признаки исходных пород практически отсутствуют. С другой стороны, выявляются определенные геологические и петрохимические особенности, характерные для осадочных пород. Это слоистые текстуры, наличие устойчивых сочетаний определенных петрографических разновидностей и тенденция к их чередованию в разрезе. Наличие цирконов указывает на первично-осадочную природу большей части глиноземистых и биотитовых пород БГМ. Часто в составе пород отмечается графит, который врастает в полевые шпаты, кварц, гранат и биотит, т.е. он является сингенетическим минералом, что говорит о первично-осадочном накоплении углерода и образовании графита в парапородах.

Список литературы Вещественная характеристика кулажинской серии кристаллического фундамента сочленения Припятского прогиба, Брагинско-Лоевской седловины и Воронежской антеклизы

- Аксаментова Н.В. Толкачикова А.А. Петрография и геохимия кристаллического фундамента Беларуси / Минск: БелНИГРИ, 2012. 232 с.

- Петрографический атлас метаморфических и магматических пород кристаллического фундамента Беларуси. Кн. 1 / А.А. Толкачикова, Н.В. Аксаментова, М.П. Гуринович, О.А. Пискун, О.Ю. Носова; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, филиал "Институт геологии" Республиканского унитарного предприятия "Научно-производственный центр по геологии". Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2018. 190 с.

- Трацевская Е.Ю., Верутин М.Г. Геология Беларуси и ближнего зарубежья: учебное пособие / Минск: Вышэйшая школа, 2021. 280 с.