Вещественный состав миоценовых отложений Саитовского песчано-гравийного месторождения (Южное Предуралье)

Автор: Рахимов И.Р.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (292), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению осадочных образований среднего - позднего миоцена в Южном Предуралье на примере Саитовского песчано-гравийного месторождения в южной части Ашкадарско-Сухайлинской неогеновой залежи. Представлены первые данные минерально-геохимических исследований лимнических отложений данной залежи. В разрезе карьера месторождения выделены две гравийно-галечные пачки, представленные главным образом обломками кварцитов (до 95 %), и две алевропесчаные пачки, в пелитовой фракции которых методом рентгеновской дифракции установлены глинистые минералы: каолинит, хлорит, иллит. Накопление грубообломочных толщ обусловлено тектонической активностью области сноса. В периоды её затухания мелко- и тонкообломочные породы формировались как за счёт разрушения крупных обломков, так и за счёт участия других источников сноса (древних каолиновых/иллитовых кор выветривания). Высокие значения индекса химического выветривания пород (CIA (Al2O3/(Al2O3+CaO+Na2O+K2O)molec ´100 = 90) свидетельствуют об их образовании в условиях тёплого гумидного климата. Проведённые исследования позволяют не только охарактеризовать источники сноса миоценовых отложений, но и в целом уточнить геологическую историю Предуралья в миоцене.

Южное предуралье, миоцен, песчано-гравийные отложения, гранулометрический состав, кварциты, глинистые минералы, литохимия

Короткий адрес: https://sciup.org/149129372

IDR: 149129372 | УДК: 552.51: | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-4-3-10

Текст научной статьи Вещественный состав миоценовых отложений Саитовского песчано-гравийного месторождения (Южное Предуралье)

Отложения неогена в Южном Предуралье развиты в виде относительно небольших изометричных залежей лимнического генезиса на водоразделах или протяжённых аллювиальных залежей в долинах рек. Пик их изучения приходится на 40-60-е гг. прошлого века [14], и с тех пор сведения о них в опубликованной литературе встречаются крайне редко и в основном лишь в би-остратиграфическом аспекте [1]. С ними связаны ценные месторождения бурых углей, стекольных и формовочных песков, огнеупорных глин, а также песчаногравийного материала [9]. Вместе с тем геологическая история их формирования характеризует важный этап геодинамической эволюции Южно-Уральского региона, определивший современный облик его геолого-геоморфологического строения [6].

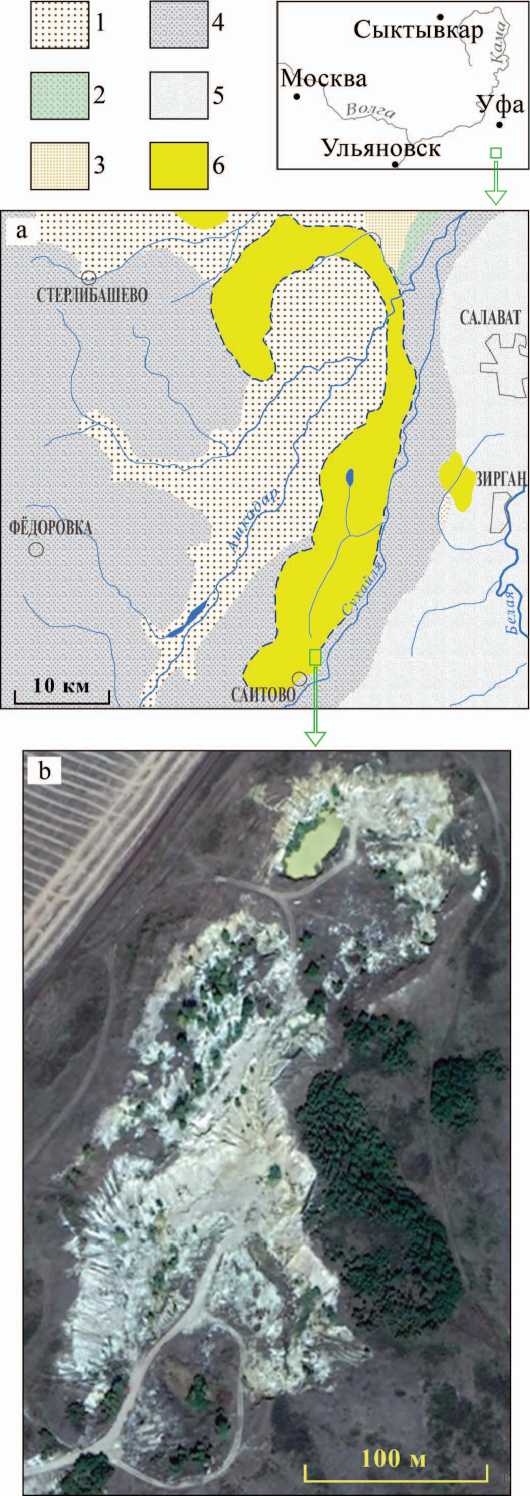

Объектом исследований автора является неогеновая залежь, расположенная на Ашкадарско-Сухайлинском водоразделе (рис. 1, а) и вытянутая более чем на 50 км при ширине менее 10 км и максимальной мощности 30—40 м. В данной статье приводятся результаты изучения южной части этой залежи, где в карьере Саитовского месторождения (рис. 1, b) вскрыт наиболее представительный разрез мощностью до 20 м. Разработка Саитовского месторождения велась в 1960—1980 гг., а полезной толщей служили в основном светлоокрашенные гравийно-галечные отложения. Геологическая информация об объекте известна лишь из производственного отчёта [2], в котором обозначен её среднепозднемиоценовый возраст. Под ней залегают пестроцветные глины нижнего миоцена мощностью не менее 14 м (предположительно — ворошиловская свита).

Цель исследований — изучение литолого-стратиграфических особенностей и вещественного состава отложений Ашкадарско-Сухайлинской неогеновой залежи на примере разреза Саитовского месторождения, которое уточнит геологическую историю Предуралья. Актуальность исследований обоснована тем, что отложения данной залежи практически лишены органических остатков и для установления их стратиграфической приуроченности определяющими становятся минералого-геохимические методы исследований.

Методы исследований

Гранулометрический состав пород определялся с помощью ситового анализа (фракции >10, 10—2, 2—1, 1—0.5, 0.5—0.2, 0.2—0.1и < 0.1 мм) и отмучивания в ди-

Рис. 1. Геологическая карта района развития Ашкадарско-Сухайлинской неогеновой залежи (обозначена пунктиром) (а) по [4] и спутниковый снимок Google Earth карьера Саитовского песчано-гравийного месторождения (b).

Условные обозначения: терригенные и терригенно-карбо-натные отложения свит: 1 — шешминской (P 1 ), 2 — нежинской (P 1 ), 3 — соликамской (P 1 ), 4 — белебеевской (P2), 5 — салмышской, гребенской, вязовской и кульчумовской объединённые (P2-3), 6 — ворошиловской и ушкатлинской объединённые (N 1 )

Fig. 1. Geological map of Ashkadar-Sukhaylya Neogene strata distribution region (marked by a dotted line) (a) and satellite image Google Earth of Saitovo sand-gravel deposit career (b).

Legend: terrigenous and terrigenous-carbonate sediments of: 1 — Sheshma suite (P 1 ), 2 — Nezhinka suite (P 1 ), 3 — Solikamsk suite (P 1 ), 4 — Belebey suite (P2), 5 — Salmysh, Grebenka, Vyazovka, and Kul’chumovo suites common (P2—3), 6 — Voroshilovka, and Ushkatly suites common (N 1 )

стиллированной воде (фракции 0.1—0.05, 0.05—0.005 и < 0.005 мм) по методике [5]. Контроль размерности обломков при отмучивании проводился с помощью предметного стекла на оптическом микроскопе Axioskop 40 A Pol (Carl Zeiss). На этом же приборе изучались полированные шлифы из образцов галек.

Рентгенофлуоресцентный анализ проводился на спектрометре VRA-30 (Carl Zeiss) в ИГ УФИЦ РАН (г. Уфа) с использованием рентгеновской трубки с W-анодом (30 кВ, 40 мА). Атомно-абсорбционным методом (спектрофотометр «Спектр-5») определялись содержания Cr, Co, Ni, Cu, Zn и Pb. Рентгенофазовый анализ порошковых проб выполнялся на дифрактометре Shimadzu XRD6000 в CuK a -излучении (40 кВ, 30 мА). Съёмка осуществлялись с шагом 0.02° и временем счёта 10 с. Результаты были обработаны в программе «Match!» Crystal Impact.

Литологические критерии определялись с использованием известных коэффициентов: морфология обломков оценивалась по визуальной шкале Рассела и Тэйлора [17]; коэффициент сферичности рассчитывался по формуле Паев y p= V b/a, где a — длинная ось, b — короткая ось максимальной проекции обломка [11]; степень сортировки So вычислялась по методу квартилей ( V Q3/Q1) П. Траска [19].

Для геохимической характеристики исследуемых пород и палеоклиматической реконструкции обстановок их формирования использовались петрохимические модули Я. Э. Юдовича, М. П. Кетрис [12], а также индекс химического выветривания CIA=(Al2O3/ (Al2G3+CaO+Na2O+K2G)molec x 100 [16].

Для удобства использования в графических и табличных данных наименований литологических пачек применялись терминологические сокращения на основе англоязычного названия породы с присвоением номера согласно положению в разрезе (снизу вверх): sandgravel (SG-1, SG-2), aleurite-sand (A-1, A-2).

Характеристика объекта исследований

В геологическом строении района Саитовского месторождения участвуют пермские и неоген-чет-вертичные отложения осадочного чехла ВосточноЕвропейской платформы [4, 9]. Пермские отложения представлены полимиктовыми песчаниками с прослоями известняков и мергелей, относимых к шешминской, соликамской, белебеевской свитам ранней — средней перми. К неогеновым образованиям отнесены пестроцветные глины (предположительно нижнемиоценовые), светлоокрашенные галечники с прослоями кварцевых песков (предположительно средне- и верхнемиоценовые). Маломощные четвертичные образования развиты вдоль русел рек Ашкадар и Сухайля.

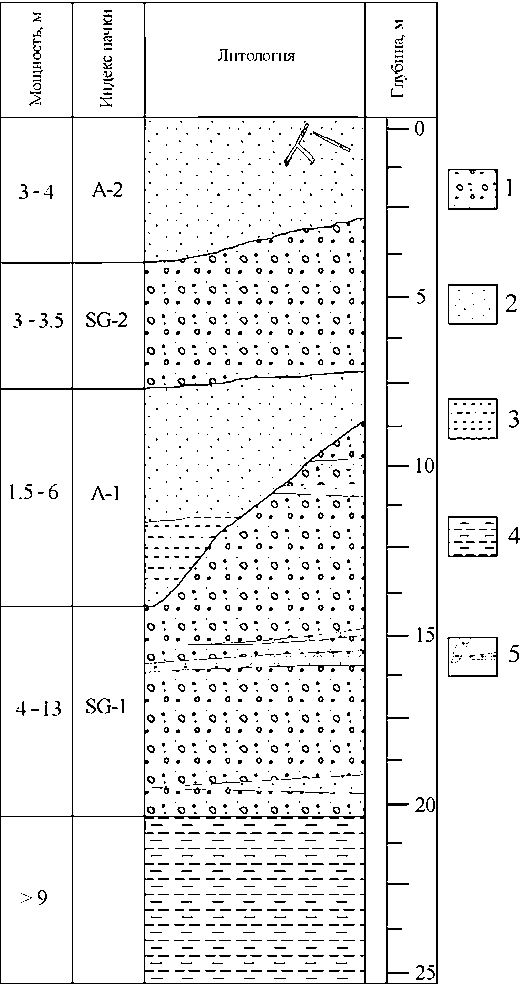

В изученном разрезе автором были выделены 4 литостратиграфические пачки: 2 гравийно-галечные (SG-1 и SG-2) и 2 алевропесчаные (A-1 и A-2) (рис. 2). Подстилающие пестроцветные глины карьером не вскрыты. По геолого-литологическим характеристикам исследуемые образования нами предварительно были отнесены к озёрным отложениям тятерской толщи ушкатлинского горизонта среднего — верхнего миоцена (N 12-3 us) [8].

Нижняя пачка (SG-1) мощностью 4—13 м сложена светло-серыми и рыжеватыми гравийными галечниками с прослоями среднезернистых песков. Выше залегает

Рис. 2. Схема лигологического расчленения отложений Саитовского месторождения: 1 — гравийно-галечные отложения, 2 — алевропески, 3 — глинисто-алевритовые пески, 4 — глины жирные, 5 — жилы и прослои бурых железняков Fig. 2. Scheme of lithology of Saitovo deposit. Legend: 1 — gravelpebble sediments, 2 — aleurite-sands, 3 — clay-aleurite-sands, 4 — greasy clay, 5 — brown iron veins and bands пачка светло-серых и охристо-рыжеватых алевропесков (A-1) мощностью от 1.5 до 7 м. Выше вновь развита пачка гравийных галечников (SG-2), аналогичных SG-1, мощностью 3.5 м. Верхняя пачка (A-2) представлена алевритовыми песками буровато-светло-серого цвета мощностью 3—4 м. Кровлей разреза служит неравномерная по мощности современная кора выветривания (0.4—2 м) и почвенно-растительный слой (0.1—0.3 м).

Слоистость в отложениях выражена слабо и связана с незначительным проявлением гранулометрических градаций. Залегание слоёв имеет субгоризонтальный (~3°) характер, хотя углы варьируют от 0 до 9°. Разрез осложнён системой мелких разрывных нарушений сбросового типа с восточным падением и амплитудой смещения крыльев до 3 м [8].

Результаты исследований

По результатам гранулометрического анализа в гравийно-галечных отложениях выявились некоторые вариации, связанные с переменным преобладанием обломков галечной либо гравийной размерности (табл. 1). Заполнителем обычно служит среднезернистый песок, доля фракции >100 мм не вычислялась, поскольку обломки валунной размерности в толщах немногочисленны. Галька и гравий представлены фрагментами кварцитов (90—95 об. %) и фтанитов (5—10 об. %). Изредка в галечниках встречаются включения-окатыши голубовато-серых опесчаненных глин диаметром до 10 см. Обломки кварцитов имеют среднюю и хорошую ока-танность (2—4 балла) и высокую степень сферичности (0.9—1), тогда как обломки фтанитов слабо- или сред-неокатанны (1—2 балла), степень сферичности низкая (0.7—0.8).

В алевропесчаных отложениях ведущей является фракция 0.1—0.2 мм (песок мелкозернистый). Количество алевритовой фракции (0.005—0.05 мм) варьирует от 12.4 до 31.8 %, а доля глинистой фракции (< 0.005 мм) — от 4.1 до 31.9 %. Степень окатан-ности большинства песчаных зёрен по шкале Рассела и Тэйлора — 1. Сортировка отложений характеризуется как средняя и хорошая, коэффициент сортировки So варьирует от 1.3 до 1.9. Учитывая широкое распространение в них не просто кварца, а обломков кварцитов, по петрографическим признакам их следует относить к кремнёвым грауваккам и ваккам [10, 13].

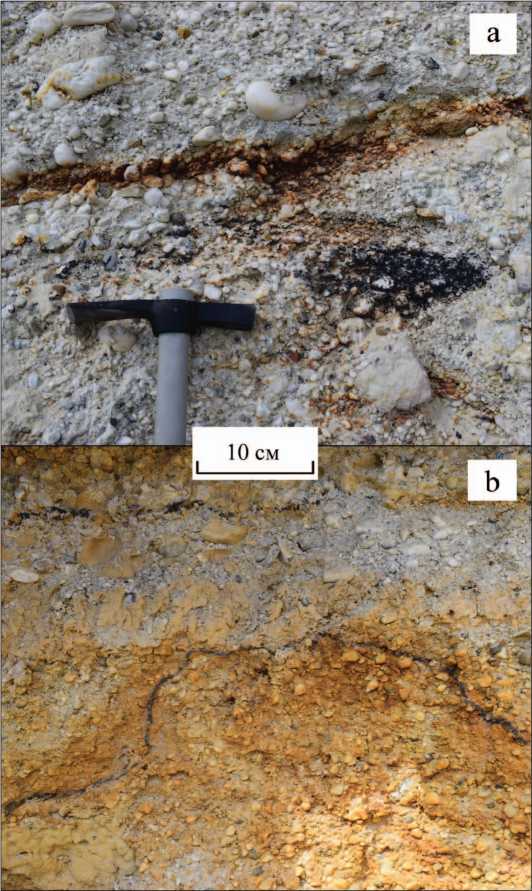

В отложениях Саитовского карьера выявлены многочисленные участки постседиментационного ожелез-нения, проявленные в гравийных галечниках в виде тёмно-бурых полос и линз — скоплений тонкодисперсных минералов железа (рис. 3, а). Ширина полос варьирует от 1—5 до нескольких десятков сантиметров. Также встречаются прослои железистых конгломератов (галечник, сцементированный гидроксидно-желе-зистым минеральным матриксом) мощностью до 40 см, извилистые пропластки (рис. 3, b) и жилы бурых железняков толщиной до 3—5 см. Пропластки имеют субгоризонтальную ориентировку и распространены в гравийно-галечной пачке SG-2, тогда как жильные тела заполняют трещины в алевропесчаной пачке A-2.

Главным минералом исследуемых отложений является кварц, преобладающий во всех гранулометрических фракциях, кроме глинистой. В галечных, гравийных и песчаных фракциях кварц содержится в количестве не менее 90 % (до 98 %), в алевритовой фракции его доля составляет 80—85 %, в глинистой — 24—35 %. Помимо кварца в песчаной фракции присутствуют полевые шпаты, мусковит, хлорит и другие минералы.

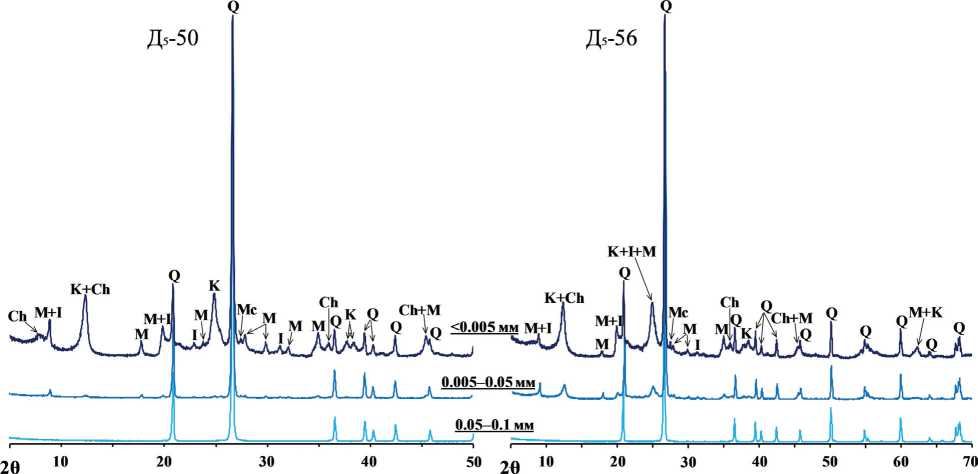

В тонких фракциях псаммитов (0.1—0.05, 0.05— 0.005, < 0.005 мм) по результатам рентгенофазового анализа выявлены глинистые минералы групп каолинита, иллита, хлорита (рис. 4). Среди них обычно преобладает каолинит (до 47 мас. % во фракции < 0.005 мм), который идентифицируется по основным рефлексам 7.2, 3.6, 2.4, 2.3, 1.5 А. Иллит диагностируется по пикам 10.0, 4.5, 3.9, 2.9 А в пелитовой фракции (до 14 мас. %). Хлорит (до 6 %) также в основном характерен для фракции < 0.005 мм, определяясь по пикам 7.17, 2.49, 2.00 А. Установлено значительное количество мусковита (до 4 % — в тонкой песчаной фракции, до 6 % — в алевритовой, до 17 % — в пелитовой) с рефлексами 2.57, 10.0,

Таблица 1. Гранулометрический состав пород Саитовского месторождения, мас.% Table l.Granulometric composition of Saitovo deposit, wt. %

|

Фракции, мм Fractions, mm |

Индексы пачек и № проб / Indices of members and Nos of samples |

||||||||

|

SG-1 |

A-1 |

A-2 |

|||||||

|

D5-29 |

D5-33 |

D5-34 |

D5-35 |

D5-41 |

D5-50 |

D5-51 |

D5-52 |

D5-56 |

|

|

10-100 |

41.59 |

51.13 |

35.16 |

59.59 |

25.24 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2-10 |

27.73 |

22.64 |

54.35 |

29.90 |

38.45 |

0.03 |

0 |

0 |

0.04 |

|

1-2 |

4.44 |

4.49 |

2.34 |

1.97 |

4.27 |

0 |

0.03 |

0 |

0.01 |

|

0.5-1 |

4.48 |

4.07 |

1.13 |

0.74 |

4.21 |

0.03 |

0.01 |

0 |

0.01 |

|

0.2-0.5 |

18.28 |

12.94 |

4.57 |

6.06 |

22.33 |

2.22 |

0.12 |

2.18 |

11.29 |

|

0.1-0.2 |

1.99 |

2.32 |

0.46 |

0.59 |

3.24 |

29.94 |

3.10 |

20.12 |

42.38 |

|

<0.1 |

1.49 |

2.42 |

1.98 |

1.15 |

2.25 |

67.79 |

96.74 |

77.71 |

46.27 |

|

0.05-0.1 |

n.d. |

n.d. |

n.d. |

n.d. |

n.d. |

21.94 |

33.04 |

51.48 |

22.04 |

|

0.005-0.05 |

n.d. |

n.d. |

n.d. |

n.d. |

n.d. |

23.62 |

31.80 |

12.38 |

20.15 |

|

<0.005 |

n.d. |

n.d. |

n.d. |

n.d. |

n.d. |

22.23 |

31.90 |

13.85 |

4.08 |

|

Сумма Total |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

Примечание: «n.d.» — фракции не определялись. Представленные в пачках SG-1 и A-1 пробы отбирались снизу вверх через равный интервал.

Note: «n.d.» — fraction was not determined. Samples in SG-1 and A-1 were selected bottom upward through equal interval.

Рис. 3. Полосы ожелезнения (а) и пропластки бурых железняков (b) в гравийно-галечниках Саитовского месторождения Fig. 3. Ferriferous bands (a) and seams of ironstone (b) in the Saitovo sand-gravel deposit

4.99, 2.99, 2.00 А. Мусковит наравне с кварцем уверенно определяется в породах невооружённым взглядом. В небольшом количестве присутствуют полевые шпаты (микроклин, альбит). Во всех исследованных фракциях проявляются чёткие рефлексы кварца (3.34, 4.25, 1.82, 1.54, 1.37 А).

Главными рудными минералами железистых новообразований являются гётит (30—40 %) и гематит (16— 35 %). Содержание FeOt (FeO + Fe2O3) в железистых конгломератах составляет около 11 %. В жильных рудах алевропесков диагностированы гётит (67 %), гематит (15 %), магнетит (4 %), лепидокрокит (1 %) и др. Содержание FeOt в жильных рудах достигает 32 %.

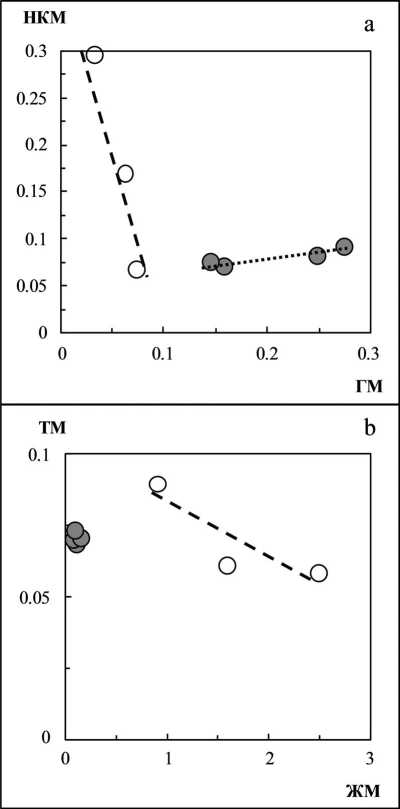

Количество кремнезёма в гравийных галечниках составляет 91—96 % (табл. 2), а значение гидролизатно-го модуля (ГМ) не превышает 0.07 (гипер- и суперсилиты). Алевропески Саитовского месторождения характеризуются повышенным значением ГМ (0.14—0.27), относясь к классам нормо- и миосилитов. Содержание SiO2 в них составляет 73.5—83.9 %. Модуль нормированной щёлочности (НКМ) в псефитах сильно варьирует (0.07—0.3), что связано с резкими колебаниями в них содержания Na2O, тогда как в псаммитах его значение стабильно (0.07—0.09). На диаграмме ГМ — НКМ (рис. 5, а) выражено явное различие пород из разных пачек по типам корреляции индикаторных модулей: отрицательной в грубообломочных и положительной в мелкообломочных.

Разный характер распределения фигуративных точек наблюдается и на диаграмме ЖМ — ТМ, на которой грубообломочные пробы образуют тренд отрицательной корреляции, а алевропесчаные породы образуют компактное поле (рис. 5, b). Обе разновидности пород относятся к нормотитанистым по величине титанового модуля (ТМ) (в среднем 0.07), но сильно различаются по железному модулю (ЖМ): гравийные галечники относятся к супер- и гипержелезистым (ЖМ 0.9—2.5), а алевропески — к гипожелезистым (ЖМ 0.07—0.14) силитам.

Помимо вышеуказанных отличий, грубообломочные и мелкообломочные отложения Саитовского ме-

Òàáëèöà 2. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ïîðîä Ñàèòîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ è èõ òîíêèõ ôðàêöèé (îêñèäû — â ìàñ.%, ýëåìåíòû — â ã/ò)

Table 2. Chemical composition of Saitovo deposit and its fine fractions (oxides in wt. %, elements in ppm)

|

¹ ï/ï No |

¹ ïðîá Sample No |

SiO2 |

TiO2 |

Al2O3 |

FeÎt |

MnO |

MgO |

CaO |

Na2O |

K 2 O |

P 2 O 5 |

ÏÏÏ poi |

Ñóììà Total |

|

1 |

D5-29 |

95.62 |

0.14 |

1.54 |

1.50 |

0.02 |

0.41 |

0.16 |

0.40 |

0.06 |

0.04 |

0.47 |

100.42 |

|

2 |

D5-29-1 |

91.35 |

1.56 |

3.63 |

1.77 |

0.05 |

0.48 |

0.07 |

0.39 |

0.17 |

0.06 |

0.86 |

100.74 |

|

3 |

D5-34* |

91.53 |

0.09 |

1.56 |

4.05 |

0.06 |

0.20 |

0.04 |

0.20 |

0.06 |

0.14 |

1.21 |

99.23 |

|

4 |

D5-34-1* |

50.55 |

0.44 |

7.68 |

26.45 |

0.84 |

2.61 |

0.14 |

0.20 |

0.26 |

1.16 |

9.32 |

100.90 |

|

5 |

D5-35* |

90.83 |

0.15 |

2.45 |

4.10 |

0.02 |

<0.1 |

0.03 |

0.10 |

0.06 |

0.04 |

1.50 |

99.41 |

|

6 |

D5-35-1* |

68.44 |

0.84 |

7.85 |

11.74 |

0.13 |

3.89 |

0.12 |

<0.1 |

0.29 |

0.09 |

5.92 |

101.03 |

|

7 |

D5-50 |

76.84 |

1.10 |

16.10 |

1.77 |

0.02 |

0.10 |

0.15 |

<0.1 |

1.25 |

0.05 |

3.42 |

100.96 |

|

8 |

D5-50à |

55.36 |

1.67 |

26.64 |

2.33 |

0.02 |

1.24 |

0.35 |

0.26 |

2.42 |

0.09 |

10.43 |

100.84 |

|

9 |

D5-50b |

86.43 |

0.87 |

8.33 |

0.88 |

0.01 |

0.78 |

0.10 |

0.27 |

1.01 |

0.11 |

1.42 |

100.23 |

|

10 |

D5-50ñ |

94.72 |

0.80 |

2.24 |

0.65 |

0.02 |

0.34 |

0.07 |

0.10 |

0.17 |

0.12 |

0.68 |

99.91 |

|

11 |

D5-51 |

73.55 |

1.24 |

17.64 |

1.28 |

0.02 |

1.08 |

0.19 |

0.12 |

1.50 |

0.06 |

4.24 |

100.91 |

|

12 |

D5-51à |

56.39 |

1.85 |

25.35 |

2.33 |

0.02 |

1.13 |

0.32 |

0.12 |

2.28 |

0.12 |

10.84 |

100.76 |

|

13 |

D5-51b |

84.22 |

1.01 |

9.37 |

1.00 |

0.01 |

1.07 |

0.11 |

0.12 |

1.26 |

0.09 |

1.91 |

100.18 |

|

14 |

D5-51ñ |

94.91 |

0.52 |

1.90 |

0.46 |

0.01 |

1.09 |

0.07 |

0.12 |

0.15 |

0.11 |

0.29 |

99.63 |

|

15 |

D5-52* |

82.97 |

0.75 |

10.70 |

1.62 |

0.02 |

<0.1 |

0.15 |

0.10 |

0.67 |

0.11 |

3.11 |

100.23 |

|

16 |

D5-52à* |

52.81 |

1.59 |

24.53 |

6.19 |

0.02 |

1.55 |

0.35 |

0.26 |

1.94 |

0.16 |

11.11 |

100.53 |

|

17 |

D5-52b* |

80.36 |

1.42 |

11.81 |

2.18 |

0.02 |

0.22 |

0.13 |

0.12 |

1.24 |

0.07 |

3.00 |

100.58 |

|

18 |

D5-52ñ* |

96.00 |

0.53 |

1.88 |

0.55 |

0.02 |

<0.1 |

0.07 |

0.10 |

0.11 |

0.08 |

0.35 |

99.68 |

|

19 |

D5-56 |

83.90 |

0.76 |

10.42 |

0.92 |

0.02 |

1.04 |

0.12 |

0.25 |

0.55 |

0.09 |

2.45 |

100.53 |

|

20 |

D5-56à |

54.51 |

2.13 |

25.43 |

2.45 |

0.02 |

2.44 |

0.22 |

0.24 |

1.43 |

0.21 |

10.22 |

99.33 |

|

21 |

D5-56b |

71.34 |

1.30 |

19.58 |

1.50 |

0.02 |

0.32 |

0.16 |

0.24 |

1.33 |

0.07 |

5.05 |

100.92 |

|

22 |

D5-56ñ |

95.29 |

0.58 |

1.83 |

0.63 |

0.02 |

0.73 |

0.06 |

0.25 |

0.09 |

0.03 |

0.28 |

99.81 |

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 2 / Continuation of table 2

|

¹ ï/ï No |

¹ ïðîá Sample No |

Sc |

V |

Cr |

Co |

Ni |

Cu |

Zn |

Rb |

Sr |

Y |

Zr |

Nb |

Ba |

Pb |

|

1 |

D5-29 |

11 |

32 |

100 |

3 |

16 |

17 |

5 |

<10 |

41 |

<10 |

74 |

16 |

<100 |

10 |

|

2 |

D 5 -29-1 |

12 |

107 |

1180 |

<10 |

39 |

32 |

78 |

10 |

32 |

29 |

1404 |

12 |

<100 |

– |

|

3 |

D5-34* |

12 |

106 |

270 |

4 |

120 |

69 |

34 |

<10 |

40 |

29 |

77 |

16 |

<100 |

15 |

|

4 |

D5-34-1* |

104 |

1064 |

4400 |

530 |

1520 |

470 |

420 |

<10 |

10 |

76 |

100 |

5 |

375 |

24 |

|

5 |

D5-35* |

10 |

49 |

370 |

13 |

72 |

49 |

20 |

16 |

42 |

27 |

86 |

13 |

431 |

24 |

|

6 |

D5-35-1* |

52 |

253 |

2885 |

84 |

220 |

137 |

111 |

13 |

35 |

<10 |

405 |

19 |

<100 |

– |

|

7 |

D5-50 |

9 |

111 |

220 |

5 |

65 |

12 |

13 |

83 |

54 |

32 |

443 |

16 |

244 |

30 |

|

8 |

D5-50à |

15 |

194 |

460 |

13 |

140 |

26 |

41 |

176 |

73 |

37 |

267 |

41 |

425 |

20 |

|

9 |

D5-50b |

13 |

65 |

150 |

<10 |

8 |

6 |

18 |

52 |

23 |

31 |

447 |

46 |

198 |

8 |

|

10 |

D5-50ñ |

8 |

35 |

300 |

<10 |

5 |

7 |

20 |

23 |

<10 |

20 |

840 |

37 |

122 |

10 |

|

11 |

D5-51 |

15 |

102 |

240 |

7 |

46 |

10 |

20 |

68 |

<10 |

29 |

410 |

53 |

338 |

8 |

|

12 |

D5-51à |

8 |

175 |

340 |

10 |

110 |

32 |

920 |

161 |

32 |

34 |

287 |

54 |

436 |

24 |

|

13 |

D5-51b |

<5 |

61 |

160 |

<10 |

16 |

17 |

56 |

67 |

<10 |

47 |

454 |

47 |

234 |

12 |

|

14 |

D5-51ñ |

13 |

24 |

170 |

<10 |

7 |

8 |

8 |

<10 |

<10 |

21 |

461 |

61 |

<100 |

11 |

|

15 |

D5-52* |

10 |

33 |

190 |

11 |

26 |

9 |

21 |

26 |

<10 |

32 |

307 |

79 |

170 |

5 |

|

16 |

D5-52à* |

25 |

226 |

440 |

25 |

140 |

57 |

61 |

96 |

<10 |

42 |

250 |

46 |

266 |

25 |

|

17 |

D5-52b* |

22 |

84 |

220 |

15 |

23 |

27 |

32 |

57 |

<10 |

41 |

414 |

34 |

<100 |

12 |

|

18 |

D5-52ñ* |

11 |

12 |

103 |

<10 |

5 |

5 |

13 |

13 |

<10 |

31 |

410 |

51 |

<100 |

7 |

|

19 |

D5-56 |

29 |

41 |

150 |

<10 |

33 |

7 |

20 |

44 |

11 |

23 |

292 |

41 |

127 |

6 |

|

20 |

D5-56à |

10 |

177 |

450 |

12 |

170 |

67 |

1100 |

102 |

29 |

37 |

275 |

42 |

195 |

40 |

|

21 |

D5-56b |

9 |

93 |

250 |

6 |

85 |

67 |

43 |

71 |

<10 |

33 |

370 |

48 |

191 |

9 |

|

22 |

D5-56ñ |

<5 |

25 |

220 |

<10 |

<5 |

82 |

14 |

<10 |

<10 |

16 |

432 |

51 |

<100 |

6 |

Примечание: 2, 4, 6 — фракции < 0.1 мм; 8, 12, 16, 20 — фракции < 0.005 мм; 9, 13, 17, 21 — фракции 0.005—0.05 мм; 10, 14, 18, 22 — ôðàêöèè 0.05–0.1 ìì; * — îæåëåçí¸ííûå ïîðîäû.

Note: 2, 4, 6 — fractions < 0.1 mm; 8, 12, 16, 20 — fractions < 0.005 mm; 9, 13, 17, 21 — fractions 0.005—0.05 mm; 10, 14, 18, 22 — fractions 0.05–0.1 mm;* — ferriferous rocks.

Рис. 4. Дифрактограммы порошковых проб тонких фракций песчаных пород Саитовского месторождения: Q — кварц, K — каолинит, M — мусковит, Ch — хлорит, I — иллит, Mc — микроклин

Fig. 4. XRD powder patterns of the fine fraction of Saitovo deposit sandy rocks: Q — quartz, K — kaolinite, M — muscovite, Ch — chlorite, I — illite, Mc — microcline

Рис. 5. Диаграммы ГМ — HKM (а) и ЖМ — ТМ (b) для гравийно-галечных (незалитые кружки) и алевропесчаных (залитые кружки) пород Саитовского месторождения

Fig. 5. Diagrams ГМ - HKM (а) and ЖМ - ТМ (b) for gravelpebble (no painted circles) and silt-sandy (painted circles) Saitovo deposit sediments

сторождения различаются по величине алюмокрем-ниевого (0.02 и 0.17 соответственно) и щелочного модулей (1.6-6.6 и 0.06-0.46 соответственно). По уровню средних концентраций микроэлементов гравийные галечники и алевропески значительно отличаются содержаниями Zr (79 против 363 г/т) и Nb (15 против 47 г/т). Для пород характерен высокий индекс химического выветривания CIA: 60-89 в псефитовых и 89-90 в псаммитовых отложениях, что свидетельствует о накоплении осадков в условиях гумидного климата. На это же указывает наличие небольших редких углистых включений в алевропесках.

В тонких фракциях гравийно-галечных и алевропесчаных отложений выявлены повышенные концентрации некоторых редких элементов (табл. 2): Cr (до 4400 г/т), Co (до 530 г/т), Ni (до 1520 г/т), Cu (до 470 г/т), Zn (до 1100 г/т), Zr (до 1404 г/т). Данное обстоятельство прежде всего связывается с минеральным составом тяжёлой фракции.

Обсуждение и выводы

Литологический состав отложений свидетельствует как минимум о двух этапах тектонической активности области сноса в период накопления изученного разреза, выраженных в формировании двух грубообломочных пачек. Механизмы переноса обломочного материала включали как гравитационные процессы, так и деятельность водных потоков, имевших высокую транспортирующую способность. В конечном счете материал осаждался в более низких участках рельефа (во впадине размером с крупное озеро), перемывался и разрушался в прибрежных условиях. Механически прочные кварцитовые кластиты испытывали незначительное разрушение и хорошо окатывались, тогда как хрупкие фтаниты активно разрушались на месте осаждения и не успевали хорошо окатываться. В промежутке и после тектонически активных этапов ослабевающие потоки привносили терригенный и глинистый материал из других источников, например из древних кор выве- тривания. Об этом свидетельствуют литологические и структурно-текстурные особенности отложений (мощность и гранулометрическая выдержанность пачек, морфология обломков, степень сортировки), принципиальные различия минерального и химического состава пород (количество кварца по отношению к ми-нералам-алюмосиликатам и др., величина петрохимических модулей) гравийно-галечных и алевропесчаных пачек. При этом нельзя исключать, что часть каолинита и иллита образовалась in situ при разложении полевых шпатов и мусковита [18].

Псефитовые отложения являются практически мо-номинеральными кварцевыми породами (Q > 95 %), но в заполняющих гравийно-галечники песках (их объёмная доля варьирует от 10.5 до 36.3 %) в небольшом количестве присутствуют полевые шпаты, слюды и глинистые минералы. Такой минеральный состав обусловливает низкие значения гидролизатного и алюмокремни-евого модулей, а также сильно варьирующие значения модуля нормированной щёлочности. В алевропесках из самостоятельных пачек также преобладает кварц (Q > 70 %), но и остальные минералы присутствуют в относительно постоянном количестве: полевые шпаты (26 %), слюды (5—9 %), глинистые минералы (13—18 %). Это и объясняет умеренно стабильные показатели многих петрохимических модулей в алевропесчаных отложениях. Вместе с тем и грубообломочные, и тонкообломочные породы имеют сопоставимые значения титанового модуля и индекса химического выветривания, что свидетельствует об однотипных климатических условиях их формирования (тёплый гумидный климат), а также, вероятно, об определённом единстве исходного субстрата. Возможно, грубый материал также содержал обломки не только силицитов, но и менее прочных (в механическом и химическом смысле) полевошпатсо-держащих пород, которые подверглись значительному измельчению и разложению.

С аутигенным минералообразованием в отложениях Саитовского месторождения связано формирование железистых конгломератов и жил, произошедшее при иллювиальном осаждении железа, т. е. в процессе инфильтрации обогащённых гуминовыми кислотами сточных вод, обеспечивших растворение органических остатков и общую светлую окраску отложений [7, 15].

Источником сноса для формирования осадков Саитовского месторождения могли служить грубообломочные отложения близ гг. Мелеуз, Кумертау и с. Зирган, датированные на геологических картах триасом [4], а также переотложенные продукты древних кор выветривания (каолиновый и гидрохлоритовый горизонты [7]), располагавшихся ближе к складчатому Уралу. В связи с этим изученные отложения можно отнести к гибридной молассово-фалаховой формации [3]. Стоит отметить, что с тектонической активностью Предуральского и Западно-Уральского сегмента в неогене, к примеру, связывается воздымание пермского барьерного рифа, выраженного в виде цепочки шиханов [6].

Таким образом, особенности вещественного состава отложений Саитовского месторождения свидетельствуют о том, что они формировались в эпоху эпизодической тектонической активизации области сноса. В периоды затухания тектонической активности отлагались алевропесчаные породы (кремнёвые граувакки и вакки), образовавшиеся как за счёт разрушения местного грубообломочного материала в условиях гумид-ного климата, так и за счет постоянного привнесения глинисто-терригенного вещества из других источников (древние каолиновые/иллитовые коры выветривания). В дальнейшем процессы инфильтрации сточных вод при участии гуминовых кислот привели к растворению органического вещества и миграции отдельных химических элементов с образованием железистых рудных тел. Выявленные условия залегания, степень сортировки, а также морфология обломков пород характерны для литоральной и профундальной фациальных зон относительно крупного озера.

Работа выполнена при финансовой поддержке темы № 0252-2017-0012 Госзадания ИГ УФИЦ РАН и РФФИ (проект №18-35-00391). Автор выражает благодарность Р. М. Рахимову за оказанную помощь при полевых работах.

Список литературы Вещественный состав миоценовых отложений Саитовского песчано-гравийного месторождения (Южное Предуралье)

- Данукалова Г. А. Стратотипы свит миоцена Южно-Уральского региона // Геологический сборник № 9. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2011. С. 74-90.

- Дунаев В. Ф. Отчёт о результатах поисков месторождений песчано-гравийного материала для дорожного строительства на участках Сеитовском, Четырмане и Кузьминовском в Фёдоровском районе БАССР, проведённых Стерлитамакской партией в 1961 г. Уфа: БТГУ, 1962. Т. 1. 32 с.

- Елисеев А. И. Геологические формации и методы формационного анализа. Сыктывкар: Геопринт, 2008. 36 с.

- Князев Ю. Г. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:1000000 листа N-40 (третье поколение). СПб.: ВСЕГЕИ, 2011.

- Никулин И. И. Экспресс-приёмы выделения тонкодисперсных минералов из цемента осадочных пород // Вестник ВГУ. Серия: Геология. 2010. № 1. С. 286-292.