Вещевой комплекс селища Кленово 2 из окрестностей Перемышля Московского (к вопросу об изучении материальной культуры русской деревни после монгольского нашествия)

Автор: Шполянский С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология Северо-Восточной Руси

Статья в выпуске: 221, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327981

IDR: 14327981

Текст статьи Вещевой комплекс селища Кленово 2 из окрестностей Перемышля Московского (к вопросу об изучении материальной культуры русской деревни после монгольского нашествия)

ВЕЩЕВОЙ КОМПЛЕКС СЕЛИЩА КЛЕНОВО 2 ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПЕРЕМЫШЛЯ МОСКОВСКОГО (К вопросу об изучении материальной культуры русской деревни после монгольского нашествия)

Обращение к материалам раскопок средневековых сельских поселений для характеристики особенностей развития материальной культуры - явление до последнего времени довольно редкое для археологии Московского региона. В первую очередь это объяснялось небольшими сериями находок, происходящих с селищ, по сравнению с огромными коллекциями из раскопок городов, и кажущаяся невыразительность материала при сопоставлении с погребальным инвентарем курганов.

Увеличение внимания к рассмотрению составов вещевых комплексов, происходящих со средневековых селищ, стало заметным только в последние годы, когда в результате проведения широкомасштабных охранных работ в распоряжении специалистов оказались представительные наборы находок, позволяющие характеризовать быт и хозяйство средневековой деревни. Публикациями материалов раскопок ряда поселений (Щапово 4, Ознобиши-но 5, Настасьино) была создана первичная база для общей характеристики состава наборов вещей с поселений XIII-XV вв., и стала возможна постановка задач по изучению тенденций в развитии материальной культуры сельских районов основной территории Московского княжества.

Несмотря на то что итоги работ на селищах в Подмосковье только начинают вводиться в научный оборот, уже сейчас можно говорить о большом потенциале сельских памятников как одного из основных источников по изучению материальной культуры всей Московской Руси и отдельных ее регионов.

Характерной особенностью большинства малодворных сельских поселений является, как правило, сравнительно непродолжительный период их существования, обусловленный причинами как хозяйственного, так и социального плана (Чернов, 1991. С. 112, 113). При археологических исследованиях доказательством этому, по-видимому, можно считать отсутствие следов перестроек сооружений, расположенных в пределах усадьбы, и перепланировок самого двора. В сочетании с небольшой площадью селищ (по мнению Н.Н. Грибова, до 7000 м2), наличие одного “строительного горизонта” ограничивает продолжительность существования поселения временем жизни одного - двух поколений (для Новгорода, например, средняя продолжительность существования построек была определена в 20-25 лет: Засурцев, 1959. С. 263). В набор находок, происходящих с таких памятников, входят наиболее универсальные предметы быта и украшения, использовавшиеся в течение сравнительно непродолжительного периода, что исключает возможность обычной для крупных поселений неоднозначной хронологической интерпретации открытых комплексов.

Одной из важных проблем региональной археологии и истории, которая может быть решена при исследовании селищ, представляется вопрос о длительности использования вещей, относимых к так называемому “вятичскому” набору украшений, и формировании вещевых комплексов, обычных для сельского быта удельного времени.

Основное преимущество материалов раскопок сельских поселений при рассмотрении вопроса о времени прекращения бытования вещей, характерных для погребального инвентаря древнерусских курганов и грунтовых могильников бассейна верхней и средней Оки, определяется закономерностями формирования бытовых комплексов, отражающих набор вещей, используемых в повседневной жизни. В отличие от погребальных памятников, материалы раскопок поселений позволяют проследить процесс постепенного изменения состава украшений в течение ХШ в., использующихся для повседневного ношения, или выхода из употребления вещей, характерных для более раннего времени.

Перемышль - одна из 11 волостей Московского княжества, выделенных Иваном Даниловичем Калитой в удел своему младшему сыну, князю Андрею. Его владения занимали обширную территорию на юго-западе Московской земли, располагаясь в бассейнах рек Нары, Лопастни и по берегам правых притоков Пахры - рек Мочи и Рожайки. В XIV - первой половине XV в. этот регион составлял основу владений серпуховских князей. Перемышль-ская волость, располагаясь в среднем и нижнем течении р. Мочи, на северовосточной границе удела, занимала ключевое положение на дороге, связывавшей Москву с землями бассейна Верхней Оки.

С начала 1980-х годов в окрестностях центра волости - городища Перемышль Московский - экспедициями ГИМ проводятся разведки, направленные на выявление средневековой структуры расселения. С 1992 г. раскопками полностью или частично исследован целый ряд селищ конца ХП—XV вв., что делает территорию волости Перемышль одним из наиболее археологически изученных районов Московского княжества удельной поры. Это позволяет проследить тенденции в изменениях бытовых наборов вещей и украшений на материалах исследований средневековых деревень, расположенных в непосредственной близости друг от друга.

При раскопках поселения Ознобишино 5 были получены находки, позволяющие характеризовать особенности материальной культуры региона на завершающем этапе существования курганных древностей во второй -третьей четверти ХШ в. (Шполянский, 2003. С. 253-264). Состав находок на селище отражает, по-видимому, тот период, когда так называемые “вятичские” древности, продолжая использоваться в быту, постепенно прекращают играть роль погребального инвентаря. Наличие на селище небольшого количества находок, относящихся ко второй половине ХШ в., дает возможность уточнить датировку памятника и свидетельствует, по-видимому, о довольно позднем исчезновении из повседневного обихода вещей, связываемых обычно с курганной погребальной традицией. Однако в целом набор находок поселения демонстрирует доминирование в составе металлическо- го убора украшений, характерных для предшествующего, домонгольского времени.

Совершенно другая ситуация прослежена на селище Щапово 4 (Гоняный, 1998. С. 151-167), располагающемся рядом с Ознобишино 5 (расстояние между памятниками менее 5 км). Селище датировано автором раскопок концом ХШ-XIV в. Раскопки этого поселения демонстрируют уже иной облик материальной культуры, выражающийся в другом наборе вещей. При полном отсутствии украшений “курганного круга”, те немногочисленные находки, которые были обнаружены на селище, отражают реалии золотоордынской эпохи в Восточной Европе. Основной недостаток материалов, происходящих со Щапово 4, - их немногочисленность. На памятнике найдено всего 17 индивидуальных находок, в том числе 11 ножей, что, конечно, не позволяет достаточно полно характеризовать состав вещевых комплексов сельских поселений раннемосковского времени.

Материалы раскопок селища Кленово 2 позволяют существенно дополнить представления об особенностях средневековой деревенской культуры региона. Селище расположено в среднем течении р. Мочи, на ее левом берегу, в 0,7 км к западу от села, открыто в 1997 г. Небольшие размеры памятника (около 3000 м2) позволяют уверенно относить его к числу именно мало-дворных поселений. В 1999 г. на селище были проведены раскопки на площади 184 м2, изучены остатки трех хозяйственных построек. Вещевой комплекс селища представлен 50 индивидуальными находками, происходящими как из заполнения сооружений, так и из пахотного горизонта. Наиболее выразительную группу находок составляют украшения и предметы, относящиеся к поясной гарнитуре.

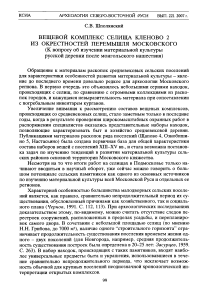

Украшения представлены небольшим количеством вещей, всего найдено четыре фрагмента браслетов и один перстень. Важными для прояснения ранней даты памятника представляются находки браслетов, имеющих аналогии в курганных древностях Москворечья. Первый из них -фрагмент бронзового плетеного на дроте браслета с пластинчатым щитком на конце дрота (рис. 1,7). Такие браслеты в небольшом количестве встречены в составе погребального инвентаря курганов, по мнению Т.В. Равдиной, характерны для финального этапа бытования вятичских древностей и относятся ко времени не ранее начала XIII в. (Равдина, 1975. Рис. 11. Табл. 8). В Новгороде подобные украшения были отнесены М.В. Седовой к числу “браслетов в виде стержня с обмоткой” и датированы в широких рамках от рубежа XI-XII вв. до второй половины XIII в. Среди них аналогом подмосковным находкам назван браслет в виде стержня с кольчужной (по терминологии А.В. Арциховского) плетеной обмоткой в средней части, который был найден в слое середины XIII в. (Седова, 1981. С. 100). Плетеные на дроте браслеты известны на средневековых памятниках Поволжья, мордовских могильниках (Рыкунова, Рыкунов, 1997; Мартьянов, 1998; Кельгининский могильник, 1998; Грибов, 2000), в грунтовом могильнике Бутырки на верхнем Дону (Гоняный, Недошивина, 1991). Обобщенно датировку этих находок можно определить в пределах конца XII - XIII в.

Рис. 1. Украшения, ременные накладки, предметы личного благочестия и вооружения селища Кленово2

1—3,5-6, 8,10-12,14,15, 21 - цветной металл; 4 - стекло; 7, 9 - цветной металл, эмаль; 13,16-20 - железо

Другая находка, известная по курганным погребениям, - обломок дрото-вого литого браслета, украшенного с внешней стороны косыми насечками (рис. 1, 2). Браслет был изготовлен по оттиску, хорошо читается дефект литья - образовавшийся наплыв от избытка металла с внутренней стороны, который был механически удален, в результате чего браслет получил в сечении форму сегмента круга. По мнению Т.В. Равдиной, такие браслеты также характерны для завершающей стадии бытования курганных древностей (Равдина, 1975. Табл. 8), для времени не ранее конца ХП в. Из раскопок сельских поселений такие браслеты известны в районе Куликова поля, где встречены на селищах “предмонгольского” времени (Гоняный, Кац, Наумов, 2003. С. 241).

Третий обнаруженный на селище браслет (рис. 1,3) относится к пластинчатым разомкнутым с сужающимися концами. По форме пластины и характеру орнаментации кленовская находка наиболее близка так называемым тупоконечным браслетам, хорошо известным по материалам раскопок в Новгороде и Верхнем Поволжье (Седова, 1981. С. 103-110; Рябинин, 1986. С. 65; Архипов, 1986. С. 43). Это довольно массивное изделие (толщина пластины до 2 мм, максимальная ширина около 1 см) покрыто с внешней стороны тонким слоем белого металла (серебра?), поверх которого инструментом с острым рабочим краем нанесен повторяющийся орнамент в виде ромбов. По мнению М.В. Седовой, геометрические мотивы в орнаментации ювелирных изделий чаще всего характерны для изделий деревенских ремесленников, распространяются с ХП в., продолжая бытовать и в более позднее время (Седова, 1981. С. 115).

Браслеты, аналогичные найденному, относятся к числу широко распространенных почти на всей территории Древней Руси типов, но не характерны для Москворечья. В отличие от пластинчатых загнутоконечных браслетов, как заметил еще А.В. Арциховский, “у вятичей они встречаются гораздо реже, чем, хотя бы у кривичей или новгородцев” (Арциховский, 1930. С. 22).

Среди наиболее ранних находок, обнаруженных на селище, можно еще назвать фрагмент гладкого браслета из непрозрачного стекла синего (?) цвета, происходящий из заполнения ямы 8 (рис. 1,4). Сохранность стекла, из которого он изготовлен, довольно плохая, обломок покрыт толстым слоем беловатой патины, цвет стекла читается только на сколах. Производство и распространение стеклянных браслетов традиционно считалось характерным для домонгольского времени, однако работы последних лет в ряде городов (в частности, в Твери и Москве) показали, что стеклянные браслеты продолжают бытовать и во второй половине XIII—XIV в. Дополнительным доказательством этого может служить сравнительная многочисленность стеклянных браслетов (17) на селище Настасьино, основной период существования которого исследователи определили в пределах XIII-XIV вв. (Энговатова, 2004. С. 122, 123).

Вероятнее всего, обломками браслетов являются два небольших фрагмента бронзовых орнаментированных пластин, датировка которых, несмотря на плохую сохранность, уверенно может быть определена золотоордынским временем (рис. 1, 5, 6). Размеры первой сохранившейся пластинки со ставляют 1,7 х 1,6 см, она имеет неровные обломанные края, орнамент на ней представлен растительным узором в виде четырехлепестковой розетки, с симметрично расположенными кружками между лепестками, в одном случае по одному, в другом - по два кружка. Фрагмент браслета с точно такой же композицией был обнаружен при раскопках селища Настасьино (Сараче-ва, Сапрыкина, 2004. С. 5 3, рис. 90, 9). На экземпляре из Настасьино, который имел несколько лучшую сохранность, розетка разделяла идущие вдоль браслета четыре узкие орнаментальные полосы, украшенные частой вертикальной штриховкой. Подобные, но рельефно выделенные, полосы характеризуют второй обломок бронзовой пластины, происходящей из раскопок Кленово 2. Края пластины сильно оббиты, однако орнаментация на них частично сохранилась. Форма фрагмента браслета близка прямоугольной, размеры составляют 2,4 х 1,7 см. В дополнение к штрихованным полосам, между двумя из них, идущими посередине пластины, размещается узор, нанесенный, по-видимому, с помощью тонкого чекана. Мелкие наколы, в расположении которых прослеживается рядность, размещены в пределах линзовидной рельефно выделенной зоны.

Найденные фрагменты, так же как и браслет, происходящий из Настасьино, исходя из аналогий в орнаментации, могут быть отнесены к числу пластинчатых разомкнутых прямоконечных браслетов или браслетов с шарнирным замком. В Новгороде аналогичные браслеты найдены в слоях середины -второй половины XIV в. и отнесены к кругу золотоордынских древностей (Седова, 1981. С. 119, рис. 41, 10,11). Подобные браслеты хорошо известны в древностях Болгара. К сожалению, качество публикации не позволяет говорить о соответствии в технологии изготовления, тем не менее, параллели в орнаментации (четырехлепестковые розетки, продольные рельефные полоски с мелкими насечками), а также ширина пластины, из которой изготавливались болгарские браслеты (1,5-1,8 см), свидетельствуют об общих традициях изготовления и ношения этих украшений (Полякова, 1996. С. 179-181).

Единственный перстень, найденный на селище, - простой замкнутый щитковый, со щитком подовальной формы, без изображений на нем (рис. 1, 10). С внешней стороны обруча хорошо заметен литейный шов. Щитковые перстни относятся к числу широко распространенных украшений в Восточной Европе, на селище Настасьино они составляют большую часть коллекции перстней (Сарачева, Сапрыкина, 2004. С. 54). В Новгороде перстни с овальными щитками встречены в слоях XII - середины XV в. (Седова, 1981. С. 135).

Наременных накладок на селище найдено шесть, четыре из них изготовлены из цветного металла, две - железные. Все накладки крепились на основу с помощью штифтов, все шесть представляли индивидуальные формы. Наиболее близки между собой две маленькие трехчастные накладки, изготовленные из свинцово-оловянного сплава (рис. 1,77, 72). В одном случае изделие представлено полусферической бляшкой, диаметром 8-9 мм, с примыкающими к ней с двух сторон округлыми бляшками меньшего размера (диаметр около 5 мм), плоскими в сечении. Накладка крепилась на основу на одном штифте, располагавшемся в основании центральной бляшки.

’ У другой накладки центральная бляшка по размерам и форме сечения почти 1 не отличалась от двух крайних, имела овальную форму (максимальный диа-■ метр 6 мм), также крепилась на одном штифте, расположенном в ее центре.

Еще одна находка представлена накладкой, близкой по форме квадрифо-. лию, без какого-либо орнамента с внешней стороны, размерами 1,7 х 1,7 см (рис. 1, 75). Очень похожие на кленовскую находку четырехлепестковые, с । небольшими выступами между лепестками бляшки из Болгара были отнесе-। ны Г.Ф. Поляковой к числу розетковидных (Полякова, 1996. С. 209, I рис. 67, 70). По-видимому, среди булгарских находок присутствуют аналоги и ажурной прорезной бляшке, фрагмент которой также был обнаружен при раскопках селища Кленово 2 (рис. 1, 14). Форму накладки восстановить трудно - сохранился обломок подтреугольной формы со штифтом, расположенным с тыльной стороны. Скорее всего она относится к числу бляшек с петлей для прикрепления боковых ремней - типу трехлепестковых, по классификации Г.Ф. Поляковой (1996. С. 213, 214, рис. 68, 23).

Накладки из железа представлены всего двумя находками (рис. 1, 76, 77). В одном случае что-либо определенное о форме изделия сказать сложно -сохранился только небольшой фрагмент окончания бляхи, со штифтом с тыльной стороны. Вторая, V-образная бляшка, формой напоминающая “ласточкин хвост”, крепилась на основу с помощью двух бронзовых штифтов. Близкие аналогии таким бляшкам, судя по публикациям, в средневековых древностях Поволжья и Руси неизвестны. Отдаленные параллели по форме можно проследить в аскизской культуре южной Сибири. Для каменского этапа существования культуры, который датируется ХШ-XIV вв., характерны так называемые бляшки-“галочки” (Кызласов, 1983. С. 60. Табл. XI, 89), которые, впрочем, сильно отличаются от находки на селище размерами (сибирские гораздо больше) и наличием орнаментации. Обращение к сибирским древностям уместно в связи с рядом публикаций последних лет, демонстрирующих наличие в средневековых древностях Восточной Европы материалов, надежно связываемых с сибирскими традициями, проявляющимися, в основном, в своеобразии поясных наборов и конского снаряжения (Бело-рыбкин, 2000; 2001; Руденко, 2000. С. 240—253; Двуреченский, 2004. С. 46,48).

Прямых аналогий обнаруженным на поселении накладкам, происходящих со средневековых русских памятников, неизвестно, однако функционально близкие украшения, принадлежащие к ременной гарнитуре, изготовленные из цветного металла и железа, найдены в большом количестве на болгарских и золотоордынских памятниках Поволжья (Федоров-Давыдов, 1966. С. 47-67; Полякова, 1996. С. 207-214; Руденко, 2003. С. 476-488).

Кроме наременных бляшек к поясной гарнитуре и снаряжению всадника и коня из находок на селище относятся четыре пряжки, четыре кольца разного диаметра, в том числе одно с пробоем. Две пряжки принадлежат к широко распространенным типам (Колчин, 1959. С. 107, 108, рис. 96) - они железные, одна из них имеет прямоугольную рамку размерами 3 х 2,6 см, вторая полукруглая, ее максимальные размеры 5,5 х 5 см. Исходя из размеров, по-видимому, обе пряжки можно отнести к числу подпружных (рис. 1,79,20). Одна пряжка изготовлена из бронзы, прямоугольной формы рамка размера- ми 3 х 2,1 см имеет слабо выгнутую переднюю часть (рис. 1, 27). Вероятно/ пряжкой или наконечником ремня является еще одна находка, изготовлен-1 ная из железной пластины, края которой завернуты, образуя скобы для креч пления на ремне, а в передней прямо срезанной части симметрично располо-i жены два заостренных шипа (рис. 1, 78). Аналогичная пряжка или накладкаь была обнаружена на селище Настасьино (Двуреченский, 2004.' С. 46/ рис. 73, 73). Довольно многочисленны подобные находки на памятниках райн она Куликова поля, где обнаружено шесть таких изделий на памятниках до-монгольского времени (Гоняный и др., 2003. С. 241, рис. 6, 7 0), также интер-< претированных как наконечники ремней.

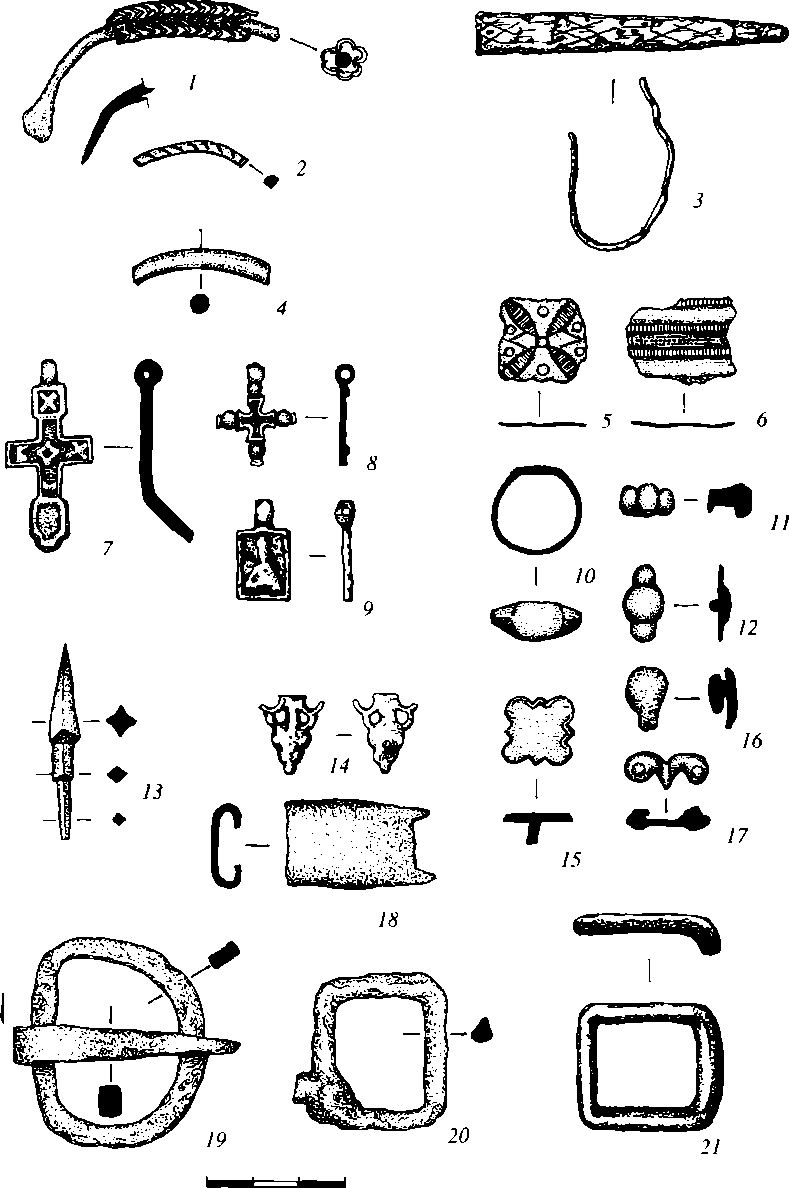

Из найденных на селище колец (рис. 2, 3-5, 7) одно, наиболее крупное, диаметром 5 см, вероятно, может быть уздечным, два имеют меньшие^ размеры - 3 и 2 см. Еще одно маленькое колечко (диаметром около 1 см) помещено на пробой, конец которого обломан, вероятнее всего седельный? (Двуреченский, 2004. С. 47).

Предметы христианского культа представлены на селище находками двух нательных крестов и иконки (рис. 1, 7-9). Первый крест восьмиконечный, размерами 5 х 1,8 см, с рельефным изображением небольшого равноконечного крестика в средокрестии и косыми крестами, расположенными на лопастях. Возможно, неорнаментированной осталась нижняя лопасть креста, но сохранность находки не позволяет говорить об этом наверняка. Слегка углубленный фон лицевой стороны креста залит эмалью желтого цвета, в том числе и центр крестика, расположенного в средокрестии.

Аналогичные кресты, правда несколько меньших размеров и не несущие на лицевой стороне изображений (возможно, из-за плохой сохранности), найденные на территории Великого Посада Москвы и Кунцевском городище, датированы Д.А. Беленькой XIV в. Нательные кресты подобной формы, по ее мнению, близки восьмиконечным крестам с изображением распятия, помещавшимся в центре крестов-мощевиков, изготовление которых связано с деятельностью московских великокняжеских мастерских (Беленькая, 1993. С. 13, 14, рис. 1, 2). Наиболее известным среди них является серебряный крест-мощевик, упоминающийся в духовной грамоте великого князя Ивана Ивановича (Николаева, 1976. С. 139, 140, рис. 45).

Второй крест - небольшой равноконечный, размерами 2,2 х 1,9 см, с дугами в средокрестии и шариками на концах. Крестик литой, односторонний, его средокрестие имеет форму крестика с расширяющимися концами, контур которого выполнен высоким рельефом.

Одной из наиболее интересных находок на селище представляется небольшая нательная иконка, происходящая из пахотного горизонта. Она прямоугольная, имеет размеры 2 х 1,2 см, в центре погрудное рельефное изображение неизвестного святого. Фигура святого выполнена схематично, читаются лишь согнутые в локтях и поднесенные к груди руки и удлиненная форма головы, возможно с нимбом или шапкой на ней. Не занятое изображением пространство залито эмалью желтого цвета, хорошо выражен бортик, идущий по краю иконки. Ушко для подвешивания имеет форму куба со срезанными углами.

Рис. 2. Находки бытового назначения селища Кленово 2

1-12 - железо; 13 - глина

Большой интерес представляет то обстоятельство, что при раскопках селища Кутьино 2, проводившихся Г.А. Шебаниным и М.И. Гоняным в 2001 г., была обнаружена идентичная иконка*. Памятник расположен также в пределах средневековой волости Перемышль, на ее северной окраине, на левом берегу р. Мочи, в ее низовьях. Датировка селища определяется авторами раскопок в пределах Х1П - начала XV в. Расстояние между поселениями, с которых происходят оба образка, составляет менее 15 км.

Степень сходства между двумя находками очень велика, совпадают не только размеры, характер изображения и желтая эмаль в качестве фона, но и наличие общего мелкого дефекта (небольшая асимметричность формы изделия). При таком сходстве очень велика вероятность изготовления обеих иконок в одной мастерской. Вряд ли можно говорить о местном производстве, скорее находки свидетельствуют о наличии общих связей с центром изготовления этих образцов мелкой пластики и синхронности памятников, на которых они были найдены.

Близкой аналогией найденным на селищах иконкам можно назвать образок, происходящий с посада городища Корнике, расположенного неподалеку от современного г. Венева в Тульской обл. Полностью совпадают размеры образка и характер изображения (которое было определено как изображение св. Николы), отличающегося большей проработанностью, чем подмосковные находки, но также довольно схематичного, на иконке из-под Венева отсутствуют следы эмали. Образок был датирован временем не позднее второй половины XIV в., а исходя из особенностей иконографии, по мнению ВТ. Пуцко, вероятнее всего относился к несколько более раннему времени {Гриценко, Пуцко, 2000. С. 210, 218, рис. 7).

Находки, относящиеся к числу предметов вооружения, представлены единственным наконечником стрелы (рис. 1, 73). Наконечник бронебойный, длиной 5,5 см, длина пера, которое имеет квадратное сечение, составляет 3,1 см. По своей форме наконечник наиболее близок типу 95, по А.Ф. Медведеву, отличаясь от него ромбическим сечением шейки и черешка {Медведев, 1966. С. 84. Табл. 25, 3).

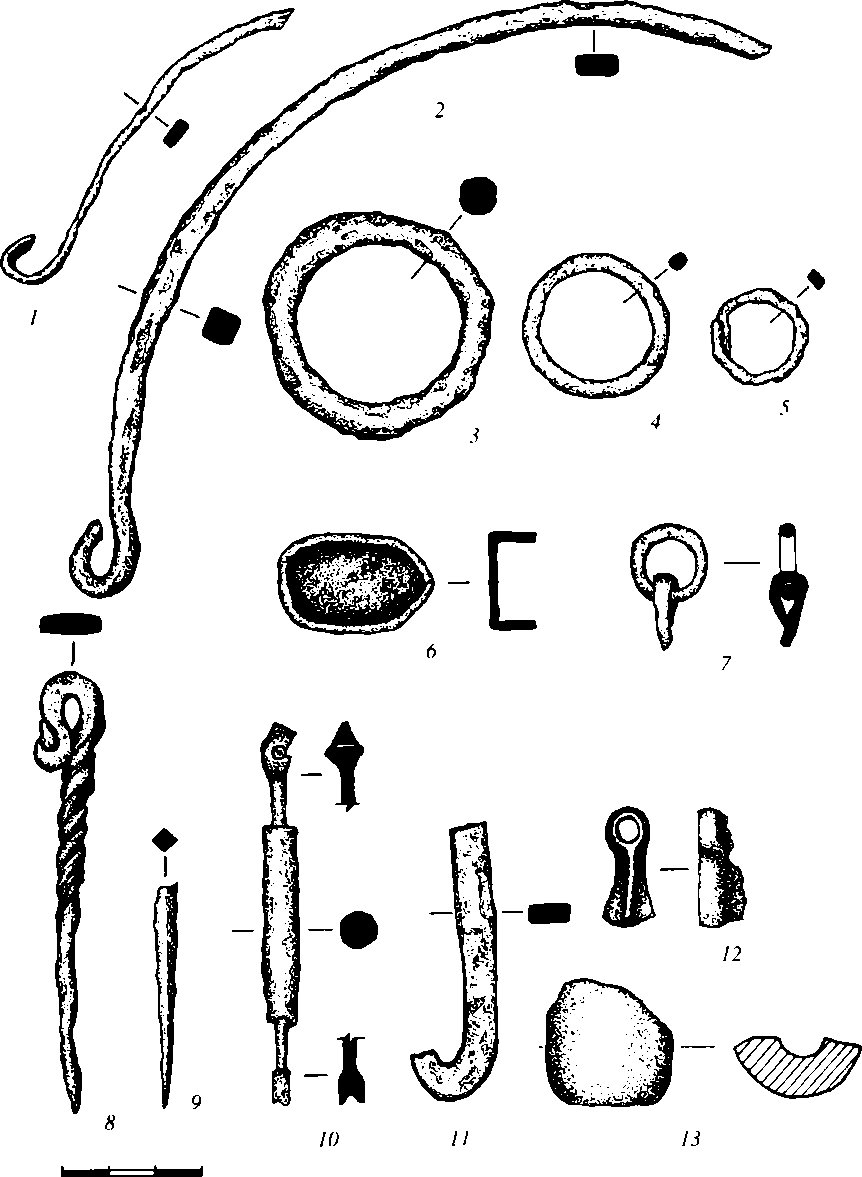

Остальные вещи, обнаруженные на селище, представляют уже довольно привычный для исследователей сельских памятников набор находок, использовавшихся в повседневном быту. Наиболее многочисленны ножи -11 целых экземпляров и фрагментов лезвий (рис. 3, 7-77). Все они представляют собой хозяйственные универсальные орудия с длиной лезвия от 6,1 до 10 см {Колчин, 1959. С. 54—56). Кроме этого, найдена железная заглушка рукояти ножа (затыльник) миндалевидной формы (рис. 2,6), подобная происходящим с селища Настасьино {Двуреченский, 2004, С. 41, рис. 75, 12-14).

Среди прочих находок фрагмент овального кресала, обломок корпуса цилиндрического замка, обломки двух ведерных дужек прямоугольного сечения (рис. 2, 77, 72), булавки для прикалывания кудели (рис. 2, 7, 2, 8). Инструменты представлены обломком ромбовидного в сечении шила, длина со-

Рис. 3. Находки ножей и чугунных котлов селища Кленово 2

1-11 - железо; 12,13- чугун хранившегося фрагмента 4,9 см (рис. 2, 9). Неясно назначение предмета, рабочая часть которого по форме близка острию циркульного резца (рис. 2, 70). Двумя находками представлены обломки чугунных котлов (рис. 3, 72, 73). На одном из фрагментов хорошо читается продольный литейный шов, оставшийся на месте сочленения верхней и нижней частей литейной формы. Чугунные котлы являются характерным признаком памятников золотоордынского времени в Поволжье (Руденко, 20006. С. 219-221, рис. 4), но их находки пока почти не известны в материалах раскопок русских средневековых памятников.

Несмотря на немногочисленность, вещевой комплекс памятника выглядит достаточно представительным для характеристики изменений в материальной культуре сельского населения одной из волостей Московского княжества, происходивших после монгольского нашествия. Среди находок, демонстрирующих эти изменения, детали ременной гарнитуры и некоторые украшения (фрагменты браслетов), свидетельствующие о существенном влиянии степных и поволжских традиций на формирование элементов костюма, пришедших, в известной степени, на смену набору украшений, хорошо известному по раскопкам курганов. Немногие находки, характерные для финального этапа бытования “вятичских” древностей, позволяют говорить как о сравнительно позднем выходе из использования этих вещей, так и об особенностях вещевого комплекса переходного времени, состоящих в сочетании деталей костюма, характерных для разных периодов.

Одним из значимых элементов материальной культуры сельских районов Московского княжества удельного времени представляются кресты и иконки-тельники, происходящие в том числе и с Кленово 2. При исключительной редкости обнаружения крестов в процессе исследования некрополей раннемосковского времени, материалы раскопок поселений дают возможность оценить степень распространенности в повседневном быту сельского населения ношения предметов христианского культа. Находки крестов представляются основным свидетельством широкого распространения христианского мировоззрения в сельской среде, сменившего во второй половине ХШ в. традиционные языческие представления.

На основании состава вещевого комплекса селища, его датировка может быть определена в пределах второй половины ХШ - первой половины XTV в. Принадлежность памятника к наиболее многочисленной группе средневековых селищ - малодворным поселениям - позволяет говорить о типичности намеченных тенденций развития материальной культуры.

Список литературы Вещевой комплекс селища Кленово 2 из окрестностей Перемышля Московского (к вопросу об изучении материальной культуры русской деревни после монгольского нашествия)

- Архипов Г.А., 1986. Марийцы XII-XIII вв. (К этнокультурной истории Поветлужья). Йошкар-Ола.

- Беленькая Д.А., 1993. Медная пластика городов Московской Руси (XIII -XV вв.)//Средневековая археология Восточной Европы. (КСИА № 208.)

- Белорыбкин Г.Н., 2000. Аскизские следы в Сурско-Окском междуречье//Аскизские древности в средневековой истории Евразии. Казань.

- Белорыбкин Г.Н., 2001. Золотаревское городище. Казань.

- Кельгининский могильник. Саранск, 1998.

- Грибов Н.Н., 2000. Исследование погребально-обрядового комплекса Саровского городища (по материалам раскопок 1996-98 гг.)//Научное наследие А.П. Смирнова и современные проблемы археологии Волго-Камья. М.

- Гриценко Т.А., Пуцко В.Г., 2000. Русская металлопластика с Куликова поля//Куликово поле: вопросы историко-культурного наследия. Тула.

- Гоняный М.И., Недошивина Н.Г. 1991. К вопросу о вятичах на Верхнем Дону//СА № 1.

- Гоняный М.И., 1998. Древнерусские поселения второй половины XIII -XV вв. в бассейне р. Лубянки на территории Перемышльской области//Археологический сборник. (Тр. ГИМ. Вып. 96.)

- Гоняный М.И., Кац М.Я., Наумов А.Н., 2003. Древнерусские археологические памятники конца XII -третьей четверти XIV века в приустьевой части Непрядвы на Куликовом поле//Русь в XIII в. Древности темного времени. М.

- Двуреченский О.В., 2004. Изделия из черного металла//Средневековое поселение Настасьино. М. (Тр. Подмосковной экспедиции. Т. 2.)

- Засурцев П.И., 1959. Постройки древнего Новгорода (предварительная характеристика по материалам Неревского раскопа 1951-1955)//Тр. Новгородской археологической экспедиции. Т. II. (МИА. № 65.)

- Колчин Б.А., 1959. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого//Тр. Новгородской археологической экспедиции. Т. II. (МИА. № 65.)

- Кызласов И.Л., 1983. Аскизская культура Южной Сибири X-XIV вв. М.

- Левашева В.П., 1967. Браслеты//Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. (Тр. ГИМ. Вып. 43.)

- Мартьянов В.Н., 1998. Могильник Заречное II//Материалы и исследования по археологии Поволжья. Йошкар-Ола. Вып. 1.

- Медведев А.Ф., 1966. Ручное метательное оружие. Лук и стрелы, самострел VIII -XIV вв. М.

- Монгайт А.Л., 1947. Салтыковские курганы//МИА. Вып. 7.

- Николаева Т.В., 1976. Прикладное искусство Московской Руси. М.

- Полякова Г.Ф., 1983. Изделия из цветного и драгоценного металлов из Болгар: типологический и историко-культурный анализ. М.

- Равдина Т.В., 1975. Хронология вятических древностей: Дис. … канд. ист. наук. М.

- Руденко К.А., 2000. Металлические котлы Поволжья и Приуралья VIII -XIV вв.//Научное наследие А.П. Смирнова и современные проблемы археологии Волго-Камья. М.

- Руденко К.А., 2000. Булгарские железные пряжки и накладки (X-XIV вв.)//Научное наследие А.П. Смирнова и современные проблемы археологии Волго-Камья. М.

- Руденко К.А., 2003. Происхождение и развитие элементов аскизской культуры в Поволжье и Прикамье в XI-XIV вв.//Археология Восточноевропейской лесостепи. Пенза.

- Рыкунова И.И., Рыкунов А.Н., 1997. Некоторые данные о материальной культуре средневековой Усть-Шексны -г. Рыбинск (обзор изделий из черного и цветного металла)//Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь. Вып. 2.

- Рябинин Е.А., 1986. Костромское Поволжье в эпоху средневековья. Л.

- Сарачева Т.Г., Сапрыкина И.А., 2004. Ювелирные изделия//Средневековое поселение Настасьино. М. (Тр. Подмосковной экспедиции. Т. 2.)

- Седова М.В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.

- Чернов С.З., 1991. Археологические данные о внутренней колонизации Московского княжества в XII-XV вв. и происхождение волостной общины//СА. № 1.

- Шполянский С.В., 2003. Изучение малодворных сельских поселений на примере раскопок селища XIII века у с. Ознобишино в Подмосковье//Русь в XIII веке: древности темного времени. М.

- Федоров-Давыдов, 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. Археологические памятники. М.

- Энговатова А.В., 2004. Заключение//Средневековое поселение Настасьино. М. (Тр. Подмосковной экспедиции. Т. 2.)