Вещи по умолчанию: к истории советского альпинист-ского снаряжения

Автор: Чунихин К.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Повседневность и обыденность советской эпохи

Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.

Бесплатный доступ

История альпинизма нередко редуцируется до хронологии выдающихся восхождений. При подобном подходе прошлое понимается в рамках логики триумфа. Однако подобная сухая перспектива оставляет вне фокуса важные аспекты истории горовосхождений. Например, история повседневности альпинизма изучена фрагментарно, а важнейшая для этого вида спорта проблематика материальности и вовсе едва ли поднималась. Без учета этих контекстов невозможно понять специфику советского альпинизма. Эта ситуация и определяет актуальность настоящей статьи. Исследование посвящено снаряжению, история которого до сих пор оставалась умолчанием, несмотря на всю первостепенную важность экипировки для восхождений. Опираясь на неопубликованные материалы из архивов советских институций, отвечавших за развитие альпинизма и производство снаряжения, в этой статье предлагается новый взгляд на историю этой спортивной дисциплины. Статья начинается с обзора этапов развития и становления изготовления альпинистской экипировки в СССР. При этом особое внимание уделяется тем проблемам, которые вставали перед советским государством в связи с необходимостью снабдить альпинистов качественным снаряжением, обеспечивающим безопасность восхождений. Другой острой проблемой стало производство в достаточном количестве, которое так и не удалось наладить в СССР. Дефицит экипировки побуждал советских граждан производить самодельные ледорубы, кошки и скальные крючья. В конце концов, в статье показывается, как производство снаряжения в СССР разворачивалось на стыке официальной и кустарной технологических культур. Эта статья не только заполняет лакуну в знании о советском альпинизме, но и является апробацией нового способа изучения многомерной истории этой дисциплины.

Материальность, альпинизм, ВЦСПС, сделай сам, история спорта

Короткий адрес: https://sciup.org/147247328

IDR: 147247328 | УДК: 94(57):630 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-173-186

Текст научной статьи Вещи по умолчанию: к истории советского альпинист-ского снаряжения

Инфраструктура практически любого из ныне действующих альпинистских лагерей на постсоветском пространстве сохранила многочисленные фрагменты обширной материальной базы советского альпинизма ‒ от заброшенных складов со снаряжением до методических кабинетов с некогда богатыми, а сейчас фрагментарно сохранившимися и поветшавшими библиотечными фондами. Эти остатки советской материальности непрерывно привносят советское прошлое в современный опыт альпинизма, чью официальную историю принято отсчитывать от 27 августа 1923 г.2 В тот день группа студентов под руководством доцента Тифлисского университета Георгия Николадзе взошла на Казбек. Хотя покорение вершин Кавказа началось еще в XIX в., зарождение отечественного альпинизма связывается именно с организованными массовыми восхождениями раннего СССР. Именно широкое распространение среди населения кардинально отличает альпинизм в СССР. Если в Российской империи большинство восхождений совершались либо в рамках специально организованных географических экспедиций, либо как часть досуга элит имперского общества ( Рототаев , 1977), то в СССР альпинизм стал «мас-

совым, народным» видом спорта ( Тихонов , 1977). Доступность занятий альпинизмом достигалась благодаря существованию развитой государственной системы альпинистских лагерей при Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов (ВЦСПС), решавшей базовые инфраструктурные и хозяйственные вопросы3.

В академических публикациях и популярных дискуссиях на тему отечественного альпинизма сложился консенсус относительно этой советско-российской генеалогии4. Однако характер отношения к советскому наследию остается витальным вопросом истории альпинизма. Это хорошо иллюстрируют многочисленные эго-документы и профильные интернет-ресурсы, с не-прекращающимися горячими и проникнутыми ностальгией обсуждениями необходимости опираться на опыт советской школы альпинизма, который во многом остается не востребованным после распада страны5. Фрагменты из советского прошлого при этом нередко выступают конституирующими элементами современного российского альпинизма. Например, альпинистские клубы, возрожденные в 2000-х гг., могут подчеркивать свою преемственность советскому альпинизму, хотя зачастую не имеют прямой институциональной или кадровой связи с организациями доперестроечного периода. Регулярные соревнования могут быть посвящены памяти погибших альпинистов, и подобные практики коммеморации превращают каждое очередное новое событие в звено длительного процесса мемориализации. Российский альпинизм унаследовал от СССР и традицию массовых юбилейных восхождений. Повторение пройденных когда-то маршрутов современными альпинистами создает сильные акценты на определенных эпизодах истории. Наконец, советское прошлое существенно определяет и более привычные практики конструирования истории ‒ от устных баек о восхождениях до описаний маршрутов, мемуаров, видеопередач и блогов.

Столь глубокое погружение альпинистского сообщества6 в вопросы собственной истории ценно тем, что благодаря этому накоплен объемный фактологический материал. Однако несмотря на многообразие объективных эмпирических данных и субъективных нарративов, историческая перспектива на советский альпинизм остается фрагментарной. В этой статье нас будут интересовать не только тематические пробелы в знании об альпинизме, но и методологические предпосылки к возникновению этих лакун. На каких аспектах дисциплины сделан акцент в наиболее распространенных нарративах об истории альпинизма. А что оказалось вне фокуса? Каким образом заданная модель концептуализации прошлого определяет тематические границы дискуссии об альпинизме? Ответ на эти вопросы предваряет эмпирическую часть статьи, посвященную истории снаряжения. Основными источниками настоящего исследования являются ранее не опубликованные документы, специализированная литература на тему альпинизма, а также интервью с альпинистами, имеющими опыт восхождений в советские годы7. Нам представляется, что в конечном счете эта статья, благодаря фокусу на истории материальности, позволит не только заполнить лакуну в знании о советском альпинизме, но и апробировать продуктивный способ исследования этой дисциплины.

История в рекордах

Отождествление логики развития альпинизма с хронологией значимых восхождений может показаться естественным. Неслучайно в наиболее распространенных и популярных нарративах об альпинизме в центре внимания оказываются преимущественно рекордные первопро-хождения8. Эта универсальная модель позволяет взглянуть на разнообразные практики восхождений, распространившиеся в XIX в. из Европы в Азию и Америку, как на единый, но многообразный глобальный процесс. В определенной степени эту историю покорения высоты можно было бы считать завершенной в 1953 г., когда состоялось первое задокументированное восхождение на Эверест. Несмотря на это, в настоящее время именно нарратив рекорда определяет актуальные задачи сильнейших альпинистов в их постоянном стремлении к первопрохождени-ям по новым и все более сложным маршрутам. Более того, проникнутый пафосом достижений популярный образ альпинизма в современных медиа способствует тому, что хронология рекордов укрепляет свои позиции основной нарративной модели для истории альпинизма.

Однако, выявляя существенное и общее, эта универсалистская перспектива упускает частное и уникальное. Так, например, вне фокуса оказывается локальная специфика, учитывать которую крайне важно для адекватного анализа советского альпинизма. К примеру, из существующей историографии может сложиться одностороннее представление о советском альпинизме как об идеологически мотивированном проекте по созданию «нового человека» и установлению рекордов в глобальном соревновании за высоту. Безусловно, пафос первенства во многом определял развитие советского альпинизма. Перспективы совместного советско-китайского восхождения на Эверест активно обсуждались уже с середины 1950-х гг., и Советский Союз вошел в историю покорения высшей точки планеты в 1982 г., когда команда Первой советской гималайской экспедиции совершила одно из сложнейших восхождений по контрфорсу юго-западной стены9. При этом вне истории «сражений за высоту» долгое время оставалась специфика советского альпинизма как массового вида спорта, который поддерживался государством и едва ли существовал вне официальных рамок10.. На каждое из десятка выдающихся мастерских восхождений в сезон совершались сотни простых восхождений учебных групп11. Альпинизм, таким образом, можно рассматривать не только как череду рекордов, со своими героями и мифами, какими действительно богата советская история. В этой статье нас будет интересовать не поэзия подвига покорения, но история повседневности, проза которой сплетена из сотен тысяч рядовых биографий и учебных восхождений. Мириады этих сюжетов возникли, помимо прочего, благодаря и вопреки обширной материальной базе для занятий альпинизмом, созданной советскими специалистами и институциями.

Вещи и восхождения

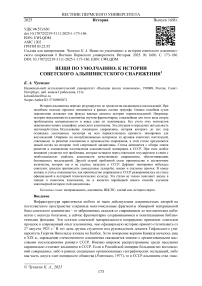

В центре моего исследования – снаряжение, ключевая составляющая истории повседневности советского альпинизма. В 1987 г. в предисловии к книге о горном снаряжении участник советского первопрохождения на Эверест Валентин Иванов заметил, что поездка в горы начинается со снаряжения, как театр ‒ с вешалки, а город ‒ с вокзала ( Иванов , 1987). Любая техника передвижения по горному рельефу предполагает определенный набор снаряжения, выбор которого зависит от сложности маршрута и тактики восхождения. Каждый из тысяч советских восходителей, ежегодно получавших значок альпиниста за свою первую вершину, выпускался на маршрут, экипированный, среди прочего, рюкзаком, штормовым костюмом, горными ботинками, ледорубом и по необходимости кошками (рис. 1).

Рис. 1. Альпинистское снаряжение: 1 ‒ ледоруб; 2 ‒ ботинки с триконями; 3 ‒ кошки; 4 ‒ крючья для создания точек страховки (Альпинизм, 1969–1978, c. 478)

Несмотря на первостепенную важность снаряжения, история его разработки, производства и применения малоизучена. К примеру, даже в контексте дискуссий об эпохальной советской экспедиции на Эверест 1982 г. история экипировки, получившей «высокую оценку очень требовательного и квалифицированного потребителя», до сих пор не привлекла внимания исследователей (Там же). Маргинальность темы снаряжения неожиданным образом усиливают и материалы устной истории. Альпинисты, с которыми я провел интервью, нередко затруднялись как-либо комментировать вопросы взаимодействия с экипировкой, несмотря на богатый повседневный опыт ее использования. Тема снаряжения, которое идет как бы по умолчанию, на деле сама оказывалась умолчанием. В редких случаях экипировка вторгалась в нарративы тогда, когда, благодаря своим положительным или отрицательным характеристикам, вещи обеспечивали или ставили под вопрос успех конкретного восхождения.

Эту лакуну в знании о материальности советского альпинизма оказались неспособны заполнить те существующие немногочисленные материалы, которые носят узкоспециализированный характер, как, например, техническая документация о разработке отдельных видов сна-ряжения12. В совокупности подобные работы, написанные с интерналистских позиций, выстраиваются в сухую хронологию изобретений, которая как бы подтверждает очевидную идею о том, что разнообразные предметы экипировки от альпенштоков до горных ботинок и веревок совершенствуются по мере того, как повышаются сложность и тактика восхождений13. В итоге логика развития снаряжения приобретает образ технологического триумфа, соотнесенного с историей покорения высоты, как, например, в обзорном издании о советском альпинизме под редакцией Ивана Антонóвича, одного из корифеев советского альпинизма и родоначальника спортивного скалолазания. Он полагает, что «примитивное на заре альпинизма снаряжение… заменялось новыми изобретениями», что «расширяло возможности человека» и «позволило преодолевать совершенно гладкие монолитные стены и даже нависающие карнизы…» (Альпинизм, 1981). Эта кажущаяся самоочевидной логика прогресса снаряжения соответственно сложности восхождений оказалась универсальным инструментом создания истории альпинизма как таковой. Так, известный современный американский инженер и альпинист Джон Мид-дендорф на примерах из истории европейского и североамериканского альпинизма выявляет аналогичную закономерность в развитии снаряжения14. Миддендорф обращает внимание на тот факт, что с момента возникновения альпинизм был тесно связан с технологией ( marry with technology ). Действительно, взгляд на точки пересечения истории альпинизма и технологической истории позволяет глубже понять причины успеха и неудач различных эпизодов из «истории рекордов». Однако, как будет показано ниже, связь между технологиями и развитием альпинизма не может быть сведена к практической необходимости покорять все более сложные маршруты. Для понимания специфики советского альпинизма необходимо ввести дополнительную переменную ‒ культурно-исторический контекст. Не столько логика стремления к рекорду, сколько уникальный социальный характер альпинизма в СССР как государственного массового спорта оказался определяющим фактором в истории советского снаряжения.

Материальность как история

В качестве отправной точки исследования истории советского снаряжения рассмотрим пример современного санкт-петербургского магазина экипировки «Трамонтана», популярного среди альпинистов и соседствующего с одноименным скалодромом. На уличной витрине, помимо прочего, выставлены два манекена. На одном демонстрируется современная экипировка: мембранная куртка для защиты от ветра и осадков, двухслойные ботинки для высотных восхождений и так далее. На втором манекене представлено аутентичное советское снаряжение: брезентовый штормовой костюм, тяжелый и громоздкий по современным стандартам ледоруб, пеньковая веревка, не соответствующая современным требованиям безопасности, стальной карабин, редко используемый в современном альпинизме из-за большого веса. Этот контраст между ретро и современным усиливается внутри магазина, где под потолком развешены предметы советского периода: знаменитые кошки и ботинки марки ВЦСПС, скальные и ледовые крючья, страховочные устройства и многое др. Эта коллекция, собранная преимущественно в первой половине 2010-х гг., предваряется экспликацией: «Здесь представлено альпинистское снаряжение, которое широко использовалось в 1960‒1980 гг. в нашей стране. В продажу оно не поступало и распределялось исключительно по альпинистским лагерям. Практически весь ассортимент производился на комбинате Ленинградской экспериментальной судоверфи. Исключение составляли титановые карабины “Ирбис” и ледобуры, которые производились на НПО имени С. А. Лавочкина» (Там же).

Этот визуальный мерчандайзинг, включающий выставку ретроснаряжения, в конечном счете можно рассматривать как использование публичной истории для маркетинга. Контраст старого и нового подчеркивает те выдающиеся качества, которые покупатель получит вместе с современным снаряжением, и делает более очевидным то, что технологический скачок в производстве экипировки увеличит шансы на успешное безопасное восхождение. При этом потенциальный покупатель современного снаряжения может почувствовать себя частью большой истории и приобщиться к романтизированному мифу об альпинизме со своими героями прошлого. Некоторые из этих предметов советского периода сопровождаются дарственными надписями, а на стенах торгового помещения также развешаны фотографии известных альпинистов и снимки, запечатлевшие эпизоды знаковых восхождений.

Отметим, что сопоставление советских и современных вещей, помимо маркетинговой выгоды, создает определенный образ советского альпинизма. Ретроснаряжение выступает контрапунктом, подчеркивающим контраст между технологиями прошлого и настоящего. Наделенные визуальной тяжестью, проржавевшие и погнутые от ударов молотком скальные крючья воплощают совсем иные стандарты качества и безопасности, нежели современные эргономичные модели. Этот образ советского снаряжения дополняется обозначенным в экспликации важным контекстом об отсутствии инвентаря в открытой продаже. Демонстрация самодельного снаряжения, наряду с серийными изделиями ВЦСПС, подчеркивает контекст дефицита и делает более актуальными вопросы безопасности восхождений прошлого, в которых использовались предметы кустарного производства.

Эта репрезентация снаряжения, основанная на контрасте старого и нового, отличается от концептуализации истории снаряжения в книге Антоновича. Представленная выше цитата об эволюции от примитивного к более совершенному предполагает линейную хронологию прогресса, а не скачок стандартов, очевидный при сравнении ретро- и современного снаряжения. Для нас, однако, сейчас важна не правильность той или иной репрезентации, а сама возможность вещей создавать разнообразные истории экипировки советского альпиниста. Экспозиция «Трамонтаны», заброшенные склады и обновленные столовые в альплагерях ‒ все это остатки советской инфраструктуры и иллюстрации пестрого разнообразия материального мира альпинизма СССР. В двух следующих параграфах представлен тот образ истории, который складывается в результате исследования архивных документов, изучения профильной литературы и анализа проведенных интервью с альпинистами. Сперва рассмотрим проблемы возникновения цепочки производства снаряжения в советской промышленности, а потом обратимся к проблеме самодельного инвентаря. Если первый сюжет обозначает сложности производства, обусловленные спецификой именно советского альпинизма, то второй как бы показывает варианты решения некоторых связанных с экипировкой проблем в условиях позднего социализма. Технологическая история перетекает из официальной в кустарную, и предложенная композиция статьи позволяет пересмотреть популярные интерпретации советского альпинизма как «тоталитарного» и «дисциплинарного» проекта [ Maurer, 2006].

Официальное снаряжение

Как отмечает Рототаев, уже во второй половине 1930-х гг. был организован серийный выпуск первых предметов альпинистского инвентаря (Рототаев, 1977). Вторая мировая война прервала динамичное развитие спортивного альпинизма, а сопутствующая ей милитаризация советской промышленности повлекла прекращение производства снаряжения. Восстановление системы альпинизма началось сразу, как только театр военных действий покинул Кавказ. Уже в 1944-1945-х гг. сотрудники ВЦСПС провели серию инспекций состояния альпинистских лаге- рей, которые пострадали в результате немецкой оккупации или оказались перепрофилированы в советские военные базы, госпитали и склады. Содержание отчетов преимущественно сводится к детальному описанию разнообразных хозяйственных проблем, возникших в результате повреждения и разрушения инфраструктуры и утраты имущества. Так, например, в 1944 г. сохранившееся в лагерях Цейского ущелья имущество составляло «изношенные и изорванные простыни, половинки одеял, рваную, несколько раз подмененную обувь, рваные… палатки около 20 штук…» (ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 32. Д. 121. Л. 97). Проводивший инспекцию известный советский альпинист и организатор А. С. Поясов резюмирует, что необходимо как можно скорее, пока это еще возможно, собрать «беспризорное альпимущество», «разбросанное по всем ущельям Кавказа на протяжении 500‒600 км» (Там же. Л. 176‒178).

На первых этапах восстановления системы альпинизма, в свете базовых проблем по восстановлению инфраструктуры вопросы снаряжения носили второстепенный характер. Однако, по материалам архива ВЦСПС, уже к 1948 г., когда на территории СССР действовали двенадцать альпинистских лагерей, принявших 5200 альпинистов за летние смены, первостепенность проблемы обеспечения снаряжением стала очевидной внутри организации (ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 32. Д. 145. Л. 23‒35). За первые десять послевоенных лет количество альпинистов, ежегодно проходивших через систему лагерей, увеличилось в десять раз (Там же. Л. 18). Рост популярности альпинизма заострил проблемы материального обеспечения, а дефицит снаряжения набирал оборот пропорционально увеличению массовости. Так, нехватка ледорубов, горных ботинок и кошек становилась главной темой отчетов инспекций: «Альпинистским снаряжением лагерь укомплектован… недостаточно. <...> на 100 мест всего 44 пары кошек и 63 пары очков. [Не хватает] молотков скальных лавинных лопат и зондов, а также ледорубов» (ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 32. Д. 215. С. 197‒198). Автор отчета заключает: «Впредь до приобретения полного комплекта снаряжения проводить уч[ебную] работу только одним отрядом» (Там же). Нехватка снаряжения, таким образом, становилась ключевым фактором, сдерживающим дальнейшее развитие массовости альпинизма15.

Второй причиной, по которой проблемы снаряжения прочно укоренились в повестке ВЦСПС с конца 1940-х гг., стало повышение травматизма. Постоянно растущая нехватка экипировки провоцировала несчастные случаи. В протоколах разбора причин происшествий конца 1940-х и начала 1950-х гг. поднимались вопросы недостаточного количества и качества веревок и карабинов, ледобуров и прочего снаряжения. Этот дефицит по части материального обеспечения не только усложнял и замедлял восхождения, делая их более опасными, но и нередко становился непосредственной причиной трагедий. Поясов подчеркивал, что задержки с поставками палаток, спальных мешков и прочего дефицитного снаряжения создавали «неблагоприятную бытовую и хозяйственную обстановку», «излишнюю суету», «искусственно вызывая» несчастные случаи (ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 32. Д. 59. Л. 5‒9). В отсутствие горных ботинок приходилось использовать «совершенно непригодную» для альпинизма лыжную обувь, которая «уже на 3 день работы первых смен… выбыла из строя, что довольно часто вызывало возможности несчастных случаев и создавало крайне нервную обстановку в работе инструкторского состава» (Там же). Эта ситуация приводила к смертям. Так, альпинист Вавилов, «не имея спец. горных ботинок, подбитых триконями (шипами), – сорвался и разбился» (ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 32. Д. 121. Л. 152‒154)16.

Невозможность удовлетворить фактический запрос на снаряжение была обусловлена самой архитектурой системы альпинизма при ВЦСПС и приоритетами в стратегии его развития (ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 32. Д. 59. Л. 1‒3). Еще в 1945 г. Совету министров СССР был направлен проект-предложение «О восстановлении учебных альпинистских лагерей спортивных обществ профсоюзов и горно-спасательной службы ВЦСПС», в котором обозначались необходимые административные и кадровые решения, а также обсуждались инфраструктурные вопросы и проблемы хозяйственной части. Документ хорошо показывает стратегическую заинтересованность ВЦСПС в централизации вокруг себя советского альпинизма через выстраивание сложной бюрократии и администрирования. При этом вопросы разработки и производства снаряжения не поднимались, и к началу 1950-х гг. централизованное производство не было налажено.

Вместо этого каждое спортивное общество самостоятельно заказывало снаряжение «кустарным мастерским», которые «из-за отсутствия качественного сырья (кожа, пенька, пух, легкие прорезиненные ткани и другие) [выпускали продукцию] в ограниченном количестве и невысокого качества» (Там же). Мощность этой производственной цепочки, включавшей в себя ленинградскую фабрику ВЦСПС, Центральную лабораторию спортивного инвентаря (ЦЛСИ), два московских и одно нальчикское предприятия, позволяло выпускать только до 5000 комплектов снаряжения (ГАРФ. Ф. 7576. Оп. 14. Д. 77. Л. 1‒2).

Для решения проблем недостаточного производства и низкого качества снаряжения в период с 1949 по 1953 г. состоялись как минимум три организационных встречи17. Эти мероприятия под эгидой ВЦСПС стали площадкой для дискуссий, в которых приняли участие действующие альпинисты, директоры альплагерей и производств, ответственные за развитие альпинизма при ВЦСПС. Протоколы этих встреч хорошо показывают, что участники обладали глубоким пониманием проблем выпускаемого снаряжения: предложенные улучшения учитывали как проблемы низкокачественного сырья, так и несовершенства технологической цепочки производства. Тем не менее, несмотря на многочисленные рационализаторские предложения, к 1953 г. качество выпускаемой продукции только ухудшилось (ГАРФ. Ф. 7576. Оп. 14. Д. 77). В качестве подтверждения этого тезиса Поясов принес две коробки поломанного снаряжения. В своем выступлении он поражался низкому качеству ленинградских ледорубов, один из которых разрушился от простого падения: «Был и такой курьезный случай, что перед выходом на занятия девушка, пока крутилась, собиралась около своего рюкзака, ледоруб упал и развалился» (Там же. Л. 12). По словам Поясова, скальные молотки саморазрушались от ударов, кошки «теряли зубья» при ходьбе, а карабины ломались при нагрузке «всего 120‒150 кг» (Там же. Л. 9). Обувь низкого качества приводила к тому, что «85 процентов участников сидят в лагере от потертости ног ботинками», так как через «полтора-два км… кожа чулками слезает с ног из-за [конструкции] колодки» (Там же. Л. 14).

Выступление на встрече 1953 г. Алексея Малейнова, одного из основателей советского альпинизма, позволяет понять причины столь низкого качества. Обозначив безусловную важность соблюдения технологии производства и соответствия выпускаемой продукции требований по качеству, Малейнов критически заметил, что «точное соблюдения этих правил зависит от самих предприятий, от того, насколько правильно они организовали производство, в соответствии с документами и в зависимости от качества тех материалов, которые требуются…» (Там же. Л. 3). Он резюмировал, что только «творческое содружество потребителя и коллективов предприятий и конструкторов поможет в дальнейшем действительно создать изделие» (Там же).

Однако действующая технология производства снаряжения при предприятиях ВЦСПС в конце 1940-х гг. разнилась с идеальной моделью «творческого содружества», предложенной Малейновым. На практике вместо постоянного двустороннего процесса, при котором идея устройства циркулирует от инстанции к инстанции и неизбежно улучшается, кооперация между участниками технологической цепочки по производству альпинистского снаряжения была формальной и факультативной. Изготовители, работая по чертежам, нередко решали сами, что «правильно, а что нет» (Там же. Л. 53). На том же заседании 1953 г. представитель Ленинградского комбината т. Миронов утверждал, что ЦЛСИ присылал неправильные и непроверенные чертежи и что именно поэтому технология реального производства на местах отличается от проекта (Там же. Л. 66). В результате этой несогласованности изделия, оказывавшиеся в альплагерях, отличались чрезвычайно низким качеством. Другим фактором, определившим разобщенность этой неэффективной производственной модели, стало отсутствие единых стандартов качества и, как следствие, объективных норм его оценки. Так, директор одного из предприятий в ответ на критику выпускаемой продукции указал на отсутствие установленных способов проверки, вместо которых изделия попросту «пробуют ломать» (Там же. Л. 67).

Проблема этой рассинхронизации производства, обусловливавшей низкое качество продукции, была частично решена в 1963 г., когда выпуск большей части снаряжения был локализован в одном предприятии ВЦСПС ‒ Ленинградской экспериментальной судоверфи (ЛЭС)18. Именно здесь производился практически весь ассортимент металлического снаряжения ‒ от ле- добуров до кошек. Чертежи изделий поступали из Всесоюзного института спортивнотехнического инвентаря (ВИСТИ), а правление ВЦСПС ежегодно направляло ЛЭС разнарядку19. Локализация производства позволяла упростить администрирование, логистику и контроль качества продукции. Однако перенос производства в ЛЭС спровоцировал возникновение новых факторов, негативно повлиявших на качество. Так, механический цех ЛЭС, где непосредственно производилось альпинистское снаряжение, был плохо оснащен для выпуска непрофильной про-дукции20. Поэтому, как отмечали сотрудники ЛЭС, в производстве альпснаряжения оказалось невозможным следовать лучшим западным образцам (ЦГА СПб. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 219. Л. 1‒4). Более того, инженеры судоверфи, не имевшие специальной квалификации именно в производстве альпинистского инвентаря, не проявляли практически никакой инициативы в улучшении выпускаемой продукции. Изредка проходившие на ЛЭС совещания по рационализации производства были посвящены проблемам судостроения, а не альпинизма. Наконец, коллектив судоверфи воспринимал разнарядки ВЦСПС по выпуску альпинистского снаряжения как помеху основной деятельности: «В 1963 году Постановлением Президиума Ленинградской Судостроительной верфи было передано новое производство несвойственное профилю верфи – изготовление полного комплекта альпинистского снаряжения, а также пошив футбольных и волейбольных мячей и покрышек, чем была нарушена специализация основного производства – изготовление спортивных парусных судов» (Там же. Л. 1). Эта реакция на приказы, спущенные сверху и нарушающие основную деятельность, объясняют постоянные просьбы руководства ЛЭС о «снятии с производства несвойственных верфи изделий…» (Там же. Л. 1‒2).

Качество ВЦСПС

Несмотря на вышеуказанные трудности, сопутствующие производству снаряжения в 1960‒1980-х гг., И. Антонович во введении к обзорной книге об альпинизме 1981 г. утверждал, что выпускавшееся снаряжение «в основном удовлетворяло и в нужном количестве обеспечивало потребности» альпинистов (Альпинизм, 1981). Двумя годами позже директор ЛЭС О. Н. Никитин, напротив, обосновывал необходимость реконструкции судоверфи, помимо прочего, именно нехваткой инвентаря: «производство альпинистского снаряжения является практически единственным» в СССР, а существующие мощности позволяют удовлетворить заявки альпинистов, горноспасателей, туристов, Министерства обороны и других заказчиков только на 4,2 % (ЦГА СПб. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 219. Л. 60). Действительно, на фоне не прекращавшихся в ВЦСПС с конца 1940-х гг. мероприятий, направленных на уменьшение нехватки снаряжения, утверждение Антоновича может показаться попросту ложным. Можно допустить, что в адресованной широкому кругу читателей популяризаторской книге Антонович сознательно обходит стороной проблемные стороны советского альпинизма. Его первостепенная задача состоит в том, чтобы показать положительную динамику развития системы альпинизма, а не критиковать ее недостатки. Специфика жанра и своеобразие официальной советской риторики, таким образом, могут объяснить очевидное противоречие между нарративом Антоновича и реалиями советского альпинизма.

С другой стороны, эго-документы и материалы устной истории как будто подтверждают утверждение Антоновича об удовлетворительном качестве и количестве оборудования. Так, в проведенных нами интервью ни один из респондентов не развивал какого-либо негативного критического нарратива на тему дефицита снаряжения в альпинизме. Разумеется, советские альпинисты на практике сталкивались и с нехваткой, и с несовершенством отечественного инвентаря, особенно очевидного в сравнении с западными аналогами. Эта невозможность приобрести альпинистское снаряжение в магазине как одна из отличительных черт советского альпинизма может показаться историку позднего социализма очередным проявлением дефицита: советская плановая экономика и милитаризированная промышленность оказались неспособны удовлетворить спрос населения на товары широкого потребления21. Однако дискурс дефицита едва ли адекватно описывает специфику материального мира советского альпинизма. На деле наличие собственного снаряжения не было обязательным условием для занятий альпинизмом, особенно на начальном уровне. Советская система альпинистских лагерей с ее имущественным прокатным фондом позволяла обеспечить участников всем необходимым. Эту особенность некоторые респонденты опи- сывают как привилегию: человек приезжал в лагерь «на все готовое». Более того, благодаря прокатному фонду альплагерей, участники смен могли экономить собственные средства и время на покупку снаряжения и его транспортировку. Что касается качества прокатного снаряжения, то благодаря локализации основного производства в ЛЭС с 1960-х гг. проблема надежности перестала быть критичной: в отличие от теряющих свои зубья кошек и саморазрушающихся молотков, которые демонстрировал Поясов в 1953 г., инвентарь от ЛЭС был достаточно безопасным22. Эти контексты позволяют лучше понять удовлетворенность снаряжением ВЦСПС среди респондентов: никто из них не застал катастрофической ситуации конца 1940-х и пришел в альпинизм, когда производство базового снаряжения в ЛЭС уже было налажено.

Кустарная культура

Положительная оценка Антоновича по части обеспечения снаряжением, таким образом, объективно отражает ситуацию в массовом альпинизме начального уровня. При этом в своем обобщении автор не затрагивает многочисленные острые проблемы со снаряжением, с которыми сталкивались альпинисты старших разрядов и сильнейшие спортсмены, совершая сложные технические восхождения. Экспозиция ретроснаряжения «Трамонтаны», в которую, наряду с изделиями массового производства от ВЦСПС, входят самодельные предметы, является примером того, как в действительности пересекались две технологические культуры советского альпинизма. Компенсируя невозможность приобрести снаряжение производства ВЦСПС, создатели самодельных карабинов, страховочных устройств и ледобуров копировали известные ранее образцы. Кроме того, советские альпинисты могли создавать специальное снаряжение для конкретных восхождений высокой сложности. К примеру, успех на длинных скальных маршрутах мог быть обеспечен особой облегченной моделью крючьев. Один информант поделился особой технологией производства высотной обуви из валенок, которая хорошо показала себя во время двух восхождений на Хан-Тенгри23. Эта переплетающаяся история двух технологических культур заводского и кустарного снаряжения позволяет глубже понять реальные практики в советском альпинизме. Несмотря на его «огосударствление», история советского альпинизма развивалась на стыке официального и индивидуального, планового и уникального, системного и исключительного.

Было бы ошибочно объяснять практики самодельного снаряжения только реалиями дефицита, отличавшими советскую культуру периода позднего социализма. Как убедительно показал Миддендорф в своем проекте по аккумуляции материалов на тему истории снаряжения, разработка и изготовление инвентаря самими альпинистами для конкретных восхождений присуща альпинизму как таковому. Функционеры советской официальной системы альпинизма учитывали эту «врожденную» специфику альпинизма и потенциальную продуктивность синергии государственных производственных мощностей с одиночками-изобретателями. Так, в одном из отчетов по деятельности ВЦСПС за 1959‒1961 гг. подчеркивается, что именно это разобщение двух технологических культур выступает препятствием к общему улучшению ситуации со снаряжением в СССР: «Приходится бросить серьезный упрек и самим альпинистам. Сейчас многие альпинисты создали и разработали ряд ценных и оригинальных образцов снаряжения. Федерация неоднократно через ДСО обращалась… с просьбой представить образцы или описания… для их испытания и разработки… внедрения в производство. “Глас вопиющего в пустыне”» (ГАРФ. Ф. 9570. Оп. 2. Д. 1732. Л. 39).

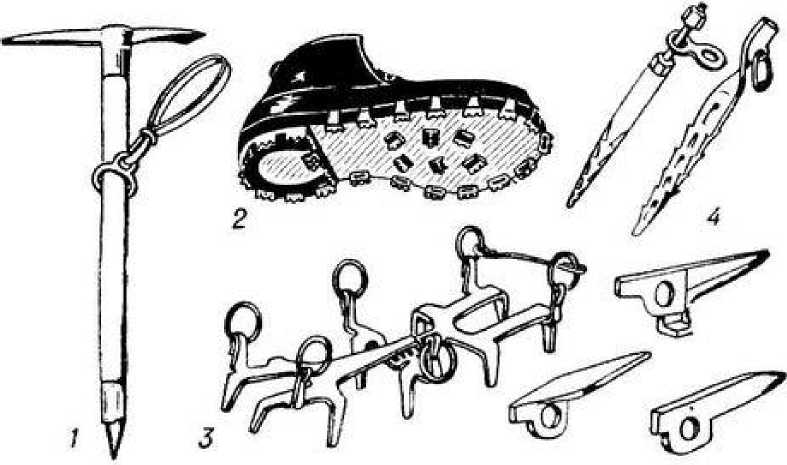

Доступные на этом этапе исследования архивные материалы не дают возможности однозначно ответить на вопрос, почему между действующими альпинистами-изобретателями и государственной системой производства не выстроились продуктивные связи. Динамика интенсивности инициатив по разработке и улучшению снаряжения с конца 1940-х по конец 1980-х гг. показывает резкий спад инициатив снизу в середине 1950-х гг. Так, в Российском государственном архиве в Самаре, где хранятся заявки на патенты и авторские изобретения, бóльшая часть материалов приходится на конец 1940-х и начало 1950-х гг., а в 1960-х гг. таких заявок практически не поступало24. Этот спад произошел в период, когда сформировалась и наладилась цепочка производства при ЛЭС. Можно предположить, что, определившись с базовым комплектом снаряжения и модельным рядом, ответственные руководители ВЦСПС посчи- тали проблему снаряжения во многом решенной. Действительно, перед ВЦСПС с его стратегией развития массового альпинизма через систему альплагерей прежде всего стояла задача масштабного производства качественного снаряжения для массового пользования, а не развитие модельного ряда в соответствии с постоянно увеличивающейся сложностью маршрутов. Экспозиция ретроснаряжения в «Трамонтане» сочетает обе технологические культуры производства снаряжения в СССР, однако едва ли дает адекватное представление об их масштабе и пропорциях соотношения. Если объем государственного производства можно частично отследить по данным из документации ЛЭС и ВЦСПС, то масштаб развития практик самодельного можно оценить только по некоторым косвенным признакам. Так, в конце 1980-х гг. были опубликованы как минимум два издания, в которых поднимались проблемы самодельного снаряжения (Снаряжение^, 1987; Бринк, Захаров, 1988). К примеру, в 1988 г. Центральный совет профсоюзов выпустил книгу «Прочностные характеристики отдельных видов самодельного страховочного снаряжения». Задуманная как пособие для тренеров, инструкторов и спасательных служб, эта книга должна была облегчить контроль качества снаряжения альпинистских групп перед выпуском. Для авторов этой книги практика производства самодельного страховочного устройства, «самостоятельного сконструированного в домашних условиях», представлялась проблемной (Бринк, Захаров, 1988). Сам факт появления этих изданий в официальной печати сигнализирует о степени серьезности проблем со снаряжением, повсеместно создаваемого в отсутствие каких-либо единых стандартов, надлежащего испытания и контроля состояния, что, конечно, существенно повышало риск аварии25 (рис. 2).

Рис. 2. Чертеж потенциально опасного устройства, не рекомендованного к производству.

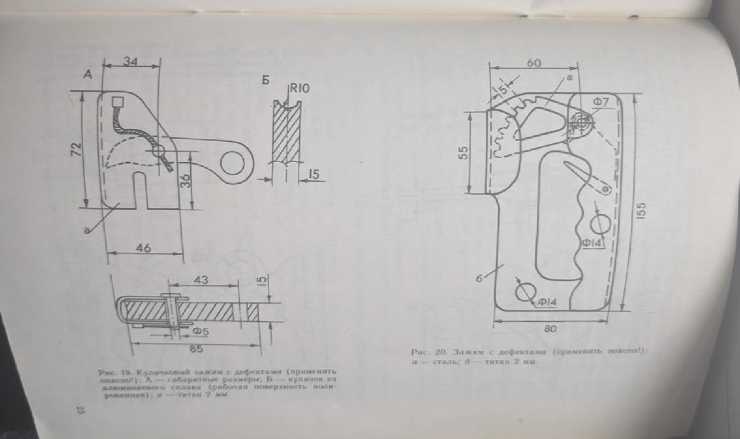

В попытке снижения количества кустарных небезопасных изделий авторы публикаций конца 1980-х гг. публиковали не только чертежи испытанных устройств (Прочностные характеристики ..., 1988. С 25. )

В конечном счете эти публикации можно рассматривать как попытку экспертного сообщества обезопасить советский альпинизм, в котором активно использовалось кустарное небезопасное снаряжение. Предлагая апробированные методы стандартизации качества, эти издания информировали альпинистское сообщество о потенциальных опасностях, возникающих в процессе производства и эксплуатации снаряжения, а также о способах их избежать. Авторитетный советский альпинист и инженер-конструктор Борис Кашевник основывал свои рекомендации на результатах испытаний, проведенных им на специальном стенде в альплагере Узункол. Его интересовали не только свойства изделий и материалов, но и их зависимость от факторов эксплуатации в реальных условиях. Свои выводы Кашевник основывал на математических расчетах и реальных опытах, что позволяло ему предъявлять объективные научные требования к стандартам качества изделий. Его подход радикально отличается от тех ранних методов проверки 1950-х гг., когда снаряжение просто пытались сломать. Это существенное изменение самих параметров дискуссии о стандартах стало итогом сложной технологической истории советского снаряжения.

Заключение

Таким образом, наладив контроль над «беспризорным» альпимуществом в конце 1940-х гг., советская система альпинизма стремилась обеспечить качественной экипировкой советских восходителей. Решение этой задачи, однако, само по себе вызвало очередные сложности, которые в конечном счете определили разнообразие материального мира советского альпинизма. Недостаточные объем и ассортимент выпускаемого снаряжения, с одной стороны, и выключенность альпинистов-конструкторов из цепочки производства ВЦСПС, с другой стороны, стали причинами широкого распространения кустарного инвентаря. Фокус на проблеме снаряжения, предложенный в этой статье, позволил реконструировать один из ключевых контекстов советского альпинизма, история которого не сводится к хронологии рекордов. Этот частный случай из насыщенного и многомерного прошлого подчеркивает потенциал дальнейшего пересмотра как устоявшихся нарративов о специфике советского альпинизма, так и об истории альпинизма вообще.

Список литературы Вещи по умолчанию: к истории советского альпинист-ского снаряжения

- Cherkaev X. Self-Made Boats and Social Self-Management: The Late-Soviet Ethics of Mutual Aid // Cahiers du monde russe. 2018. Vol. 59, no. 2-3. P. 289‒310. DOI: 10.4000/monderusse.10422.

- Chunikhin K. Risk and Respirators: The Hazardous Trajectories of Soviet Occupational Safety, 1940s‒80s // Technology and Culture. 2022. Vol. 63, no. 63. P. 603‒633. DOI: 10.1353/tech.2022.0103. EDN: KHKFMT.

- Golubev A., Smolyak О. Making Selves Through Making Things: Soviet Do-It-Yourself Culture and Practices of Late Soviet Subjectivation // Cahiers du monde russe. 2013. Vol. 54, no. 3. P. 517‒541. DOI: 10.4000/monderusse.7964. EDN: UEURYT.

- Isserman M., Weaver S. Fallen Giants: A History of Himalayan Mountaineering from the Age of Empire to the Age of Extremes. New Heaven (CT), London: Yale University Press, 2008.

- Maurer E. Al’pinizm as Mass Sport and Elite Recreation: Soviet Mountaineering Camps under Stalin // Turizm: the Russian and East European Tourist under Capitalism and Socialism / ed. by Anny Gorsuch and Diane Koenker. Ithaca (NY): Cornell University Press, 2006. P. 141‒162.

- Maurer E. An Academic Escape to the Periphery? The Social and Cultural Milieu of Soviet Mountain-eering from the 1920s to the 1960s // Euphoria and Exhaustion. Modern Sport in Soviet Culture and Society. Frankfurt, New York: Campus, 2010. P. 159‒178.

- Maurer E. Cold War, “Thaw” and “Everlasting Friendship”: Soviet Mountaineers and Mount Everest, 1953‒1960 // International Journal of the History of Sport. 2009. Vol. 26, no. 4. P. 484‒500.

- Yturbe C. The History of Science: Internal or External? // Mexican Studies in the History and Philosophy of Science. Boston Studies in the Philosophy of Science / ed. by S. Ramirez and R.S. Cohen. 1995. Vol. 172. P. 71‒87. DOI: 10.1007/978-94-009-0109-4_6.