Вестибулярный анализатор в акселерационных ощущениях спортсменок по художественной гимнастике и возможности повышения статокинетической устойчивости

Автор: Ленгина М.А., Карпов И.А., Талибов А.Х., Антропов Д.С., Соколова И.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: повышение акселерационного чувства и полианализаторных механизмов статокинетической координации спортсменок по художественной гимнастике на этапах совершенствования тренировочного процесса.

Художественная гимнастика, микроэлементы, рациональное питание, витамины, вестибулярные тренировки

Короткий адрес: https://sciup.org/147248125

IDR: 147248125 | УДК: 616.8-009:796.015.58-07 | DOI: 10.14529/hsm250112

Текст научной статьи Вестибулярный анализатор в акселерационных ощущениях спортсменок по художественной гимнастике и возможности повышения статокинетической устойчивости

М.А. Ленгина1, , И.А. Карпов1, , А. X. Талибов2, , Д.С. Антропов1, , И. В. Соколова1, , 1 Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск, Россия 2 Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия

I.A. Karpov1, ,

A.Kh. Talibov2, ,

D.S. Antropov1, ,

I.V. Sokolova1, ,

Введение. Приоритетной задачей «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной Правительством РФ. является дальнейшее повышение здорового образа жизни и успехов в спорте. В этом контексте особо выделяется художественная гимнастика, сочетающая в себе акробатические элементы, изящество балета, сложные танцева.льные приемы.

Осуществление высокоточного перемещения в ограниченном пространстве с сохранением координации тела возможно благодаря статокинетической устойчивости и акселерационным ощущениям гимнасток во взаимодействии опорно-двигательной, нервной, сенсорной и вестибулярной систем [12. 22].

Нормальное функционирование вестибу-.лярного аппарата напрямую зависит от наличия микроэлементов в жидкостных средах перепончатого лабиринта [2. 20]. Гидродинамическая система внутреннего уха способствует «эндолимфатической» доставке питательных веществ к клеткам вестибулярных рецепторов и эвакуации вторичных метаболитов [6. 10]. Для нормальной работы эндолимфатической системы внутреннего уха очень важное значение имеет поддержание ионного гомеостаза эндолимфы [2]. Последняя по своему составу напоминает внутриклеточную жидкость и в отличие от перилимфы в ней преобладают ионы калия - 150 мМ/л. натрия -1-2.5 мМ/л [17, 18].

Калий является основным ионом, от кото- рого зависит восприятие равновесия. Матюш как ферментный кофактор способствует нормальному протеканию химических реакций в рецепторных клетках [8. 21].

Часто соревновательные сборы проводятся в непривычных для организма климатических условиях и требуют «включения допол-нительных резервов организма» [7. 19]. Как правило, интенсивные тренировочные нагрузки. сопровождаясь потерей минерального состава вместе с жидкостью, повышают восприимчивость гимнасток к развитию заболеваний [9. 19].

Развившийся иммунологический дисбаланс в организме спортсменок и снижение общей резистентности приводят к обострению уже имеющихся хронически заболеваний [1. 11]. Наглядным примером является наличие у спортсменок в анамнезе хронического аденоиднта без абсолютных показаний к хи-рургическому лечению, а частые обострения сопровождаются нарушением мукоцилиарного клиренса, затруднением носового дыхания [3. 16]. Физическая нагрузка во время выполнения упражнений приводит к учащению частоты дыхательных движений, дыхание становится поверхностным, существенно снижается газообмен в легких, регистрируется гипоксия, появляется тахикардия [13. 15].

Наиболее чувствительным к гипоксии яв-ляется головной мозг, вследствие чего появ-ляется повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям, быстрая утомляемость спортсменок, снижение концентрации, прогрессирующее снижение спортивных показателей [4. 22]. Это. в свою очередь, актуализирует вопросы о необходимости устранения хронической патологии, адаптащш тренировочного процесса, восполнения водного и минерального дисбаланса [5]. В этом контексте активация физиологических процессов вестибу.лярного анализатора возможна благодаря применению нутрицевтиков, сбалансированных витаминных комплексов и микроэлементов [12, 14]. Рекомендованная исследо-вателями энергетическая ценность усредненно должна составлять 50-62 ккал/кг массы тела, а процент углеводов в суточном рационе -до 65 % [12. 14. 19].

Важное внимание отводится самому питьевому режиму: в ходе тренировок каждые 15-20 мин рекомендуется принятие 115-235 мл воды, для обеспечения нормальных процессов терморегуляции и водно-электролитного баланса, усиленного аккумулирования углеводов в ЦНС. мускулатуре и профилактики вестибулярных расстройств [17, 22].

Более сбалансированным минеральным составом, обеспечивая регидратацию за счет преимущественно внеклеточного волемического компонента и увеличения объема внут-риклеточной жидкости в значительно меньшей степени, чем чистая вода, обладают спортивные напитки [17]. Они содержат витамины, потребность в которых (в особенности в витаминах А. Е. В1-В12) среди спортсменок весьма велика [14].

Для безопасной мобилизации физиологического резерва спортсмена могут быть рекомендованы поливитаминные комплексы, содержащие необходимые компоненты. Учитывая возраст и вес спортсмена, при помощи точного дозирования можно подобрать схему приема индивидуально для восполнения необходимых потребностей организма детей, профессионально занимающихся спортом.

Цель: повышение акселерационного чувства и полианализаторных механизмов стато-кинетической координации спортсменок по художественной гимнастике на этапах совершенствования тренировочного процесса.

Материалы и методы. Исследование проводилось с июля по ноябрь 2024 года, в нем приняли участие 33 гимнастки в возрасте от 10 до 14 лет. разделённые на 2 группы. Спортсменкам 1-й (основной) группы (п =16) до-полните.льно к адаптированному вестибулярному тренировочному процессу применяли поливитаминные комплексы, содержащие необходимые для функционирования вестибу.лярного аппарата микроэлементы, а во 2-й (контрольной) группе (п =17) гимнастки проводили только стандартные тренировки.

Звание «кандидат в мастера спорта Рос-ciffl» по художественной гимнастике имели 4 спортсменки. 1-й спортивный разряд был подтвержден у 5 детей, у 11 обследуемых выполнен 2-й спортивный разряд. 13 гимнасток были с 3-м спортивным разрядом. Работа проводилась с соблюдением всех правовых, юридических, этических принципов медикобиологического исследования человека и при добровольном согласии спортсменок на участие в исследовании (вьшиска из протокола заседания этического комитета ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» от 28.12.2020.

Контроль функции вестибулярного аппарата осуществлялся проведением компьютерной вестибулометрии.

В зависимости от полученных результатов и при выявлении тенденции к дисбалансу уровней микроэлементов и витаминов спортсменки принимали Компливит® Кальций ДЗ (кальция карбонат + колекальцнферол) - по 1 тыс. ME 2 раза в день до 4 месяцев. Магне Вб ® форте (магния цитрат + пиридоксин) -по 1 капсуле (200 мг) 2 раза в день до 4 месяцев.

Согласно утвержденным Минздравом России клиническим рекомендациям по отонев-рологическому обследованию, гимнасткам был проведен полный комплекс физикального обследования. Вестибулометрия выполнялась с помощью проведения компьютерной стаби-лометрии на портативном стабилометриче-ском комплексе «Стабилан-01-2» до и после исследования. Оценка функционирования вестибулярного аппарата проводилась по показателям: «средний разброс» колебаний тела во фронтальной плоскости под зрительным контролем и без него, площадь эллипса и показатель оценки движений. Методика проведения стабилометрии была следующей: спортсмен располагался на стабилометрической платформе. стопы устанавливались в соответствии с координатной сеткой платформы, руки -вдоль тела. Испытуемому предлагалось отметить характерные сигналы при поддержании вертикализации под контролем зрения и без него. Исследование включало 3 блока по 20 с: тест Ромберга, тест с открытыми глазами и тест с закрытыми глазами [2].

Результаты исследования. Проведенным отоневрологическим обследованием гимнасток не были зафиксированы: спонтанный нистагм, саккады в тесте плавного слежения, отклонения в пробе Ромберга и Бабинского - Вейля, шаговый тест Унтерберга, тест фланговой походки, статодинамические и стато-координа-торные пробы, в том числе указательная проба Барани и пальценосовая проба. Head-shake test (HST). Head-thrust test (HTT) были выполненные без латерализаций и тремора, что яв-лялось подтверждением нормального функционирования вестибу.тярной системы спортсменов.

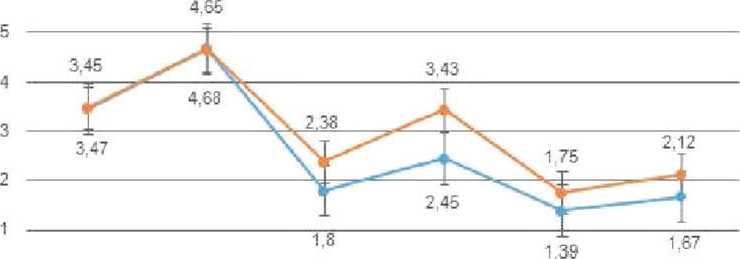

Показатель стабилометрии «средний разброс колебаний тела во фронтальной плоскости» является одним из наиболее значимых критериев оценки функции равновесия. Снижение его величины разброса характеризует у.лучшение устойчивости при вертикализации тела при контроле зрения и во время слежения за гимнастическим предметом, что приравнивается к отключению зрительного кон-троля. Так. у спортсменов 1-й группы с включением адаптированного вестибу.лярного тренировочного процесса в течение 3 месяцев отмечено снижение разброса тела во фронтальной плоскости на 48 % при контроле зрения и 47 % при выключении зрительного кон-троля и было приравнено к 1.8 и 2.45 мм соответственно. Спустя еще 4 месяца тренировок с применением адаптированного вестибулярного тренировочного процесса в сочетании с включением 4-месячного курса поливитаминных комплексов, содержащих необходимые для функционирования вестибу.лярного аппарата микроэлементы и витамины, регистрировалось сохранение тенденции к снижению со следующими значениями: уменьшение разброса тела во фронтальной плоскости еще на 23 % при контроле зрения и 32 % - при выключении зрительного контроля, и он был приравнен к 1.39 и 1.67 мм соответственно, что было ниже показателей 2-й группы спортсменов на фоне стандартных тренировок в течение 7 месяцев. Они имели «средний разброс колебаний тела во фронтальной плоскости» при зрительном контроле и без него 1.75 и 2,12 мм соответственно (см. рисунок).

Большинство элементов в художественной гимнастке выполняется «на по.лупаль-цах», т. е. при уменьшении площади соприкосновения стоп спортсмена с поверхностью, это подтверждает важность показателя стабилометрии - «Площадь эллипса». Анализ результатов компьютерной стабилометрии 1-й группы при включешш вестибу.лярного адаптированного комплекса в течение 3 месяцев установил уменьшение величины «площади эллипса» как в отсутствие контроля зрения, так и при зрительном контроле на 41 и 37 % от исходного и составлял 61.6 и 118.4 мм2 соответственно.

В то же время у спортсменов 2-й группы на фоне 3 месяцев стандартных ежедневных тренировок изменение исходных показателей было менее выраженным и составляло всего 92.6 и 146.4 мм2 соответственно. Включение в течение 4 месяцев поливитаминных комплексов. содержащих необходимые микроэлемен-

О ------------------------

На фоне стандартных

|

Нафан» стандартных тренировок при контрол е зрения/ Against the background of standard visual control training |

тренировок при выключении контроля зрения/ Against the background of standard training when turning off vision control |

Спустя 3 месяца при при контрола зрения / After 3 months with vision control |

Спустя 3 месяца при выключении контроля зрения/After 3 months, when the vision control is tu med off |

Спустя еще 4 месяца при контроле зрения /.After 4 months of vision monitoring |

Спустя еще 4 месяца при выключении контроля зрения/After 4 months, when the vision control is turned off |

|

|

' ♦ '1 группа/Group 1 (n=16) |

3,45 |

4,68 |

i,s |

2,45 |

1,39 |

1,67 |

|

* 2 rpynna/Group 2 |n=17) |

3,47 |

4,65 |

2,38 |

3,43 |

V5 |

2,12 |

Динамика «среднего разброса колебаний тела во фронтальной плоскости» у спортсменов 1-й и 2-й группы при проведении компьютерной стабилометрии Dynamics of average body vibration spread in the frontal plane among athletes in groups 1 and 2 during computer stabilometry ты и витамины в дополнение к 4-месячному адаптированному вестибулярному тренировочному процессу, положительно повлияло на динамику данного показателя, и регистрация уменьшенных величин «площади эллипса» составляла при контроле зрения и его выключении 52.3 и 71,5 мм2 соответственно, во второй группе данные показатели были равны 63.1 и 144 мм2 соответственно.

По данным компьютерной стабилометрии наиболее выраженная тенденция к улучшению показателя «оценка движений» отмечена у гимнасток 1-й группы на фоне 3-месячного включения адаптированного вестибулярного комплекса на 17.5 усл. ед. при контроле зрения и на 12 усл. ед. при выключении зрительного контроля, во 2-й группе данные показатели имели улучшение, но в меньшей степени - на 6.2 усл. ед. при контроле зрения и на 2,5 усл. ед. - при выключении зрительного контро.ля соответственно. Введение в дополнение к последующему 4-месячному адаптированному вестибулярному процессу при- менения в течение 4 месяцев поливитаминных комплексов с учетом физиологии физических нагрузок и координации движений улучшили данный показатель до 41,5 усл. ед. при контроле зрения и 61.8 усл. ед. при выключении зрительного контроля, по сравнению со второй группой, где величины показателей при-равнивались к 66.8 и 78.2 усл. ед. при зрительном контроле и его выключении соответственно.

Заключение. Включение поливитаминных комплексов, содержащих необходимые для функционирования вестибу.лярного аппарата микроэлементы, в течение 4 месяцев как дополнение к 4-месячному адаптированному вестибулярному тренировочному процессу позволило повысить концентрацию внимания, координацию и точность движений у юных гимнасток. Проведение компьютерной стабилометрии обеспечило регистрацию повышения статокинетической устойчивости юных спортсменов в художественной гимнастике.