Видеоторакоскопическая пластика релаксации левого купола диафрагмы под сочетанной анестезией (клинический случай)

Автор: Хмара А.Д., Пригородов М.В., Кулигин А.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 4 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представленное наблюдение отражает успешное применение видеоторакоскопических технологий при хирургическом лечении релаксации диафрагмы со смещением органов брюшной полости в грудную, компрессией легкого и средостения. Отличительной особенностью случая является большой объем смещаемых органов в грудную полость, что предполагает значительное повышение внутрибрюшного давления в послеоперационный период, усиленное давление на оперированный участок диафрагмы, высокий риск возникновения осложнений и требует комбинированного подхода к лечению анестезиолога и хирурга в условиях специализированного отделения.

Полная релаксация диафрагмы, видеоторакоскопическая пластика левого купола диафрагмы, торакоабдоминальный синдром

Короткий адрес: https://sciup.org/149148644

IDR: 149148644 | УДК: 616.26:616.712-072.1-089.444-089.5-031.14(045) | DOI: 10.15275/ssmj402

Текст научной статьи Видеоторакоскопическая пластика релаксации левого купола диафрагмы под сочетанной анестезией (клинический случай)

EDN: HHVBWY

Введение. Релаксация диафрагмы — одностороннее стойкое высокое расположение диафрагмы, сохраняющей непрерывность и прикрепление в обычных местах [1]. Возникновение этой патологии связано с нарушением иннервации диафрагмы при ее повреждении или наличии патологических процессов диафрагмального нерва, вызывающих нейрогенную дистрофию ее мышечных элементов [2], либо операции на органах средостения. В более редких случаях к релаксации диафрагмы приводит травма груди и шеи.

Точных данных частоты встречаемости релаксации диафрагмы среди населения России в литературных источниках не приводится [3], однако в последнее время отмечается тенденция к увеличению частоты этой патологии [2].

Выделяют врожденную и приобретенную релаксацию диафрагмы. Приобретенная, в свою очередь, подразделяется на травматическую и послеоперационную, возникшую вследствие воспалительных процессов [4]. При идиопатической релаксации выявить причину возникновения патологии не удается [1, 3, 5]. Наиболее часто приобретенная релаксация диафрагмы встречается с левой стороны, преимущественно у мужчин [6].

Полноценное функционирование диафрагмы определяет ее тонус, а также отрицательное давление в грудной полости и положительное — в брюшной полости. Нарушение нормального функционирования диафрагмальной мышцы возникает при выпадении одной из этих составляющих. Возникновение релаксации диафрагмы приводит к значимым изменениям в физиологии механизма дыхания, включающие в себя диспозицию средостения в противоположную сторону, парадоксальное движение диафрагмы, формирование ателектазов,

б

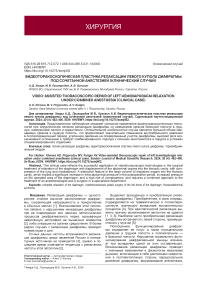

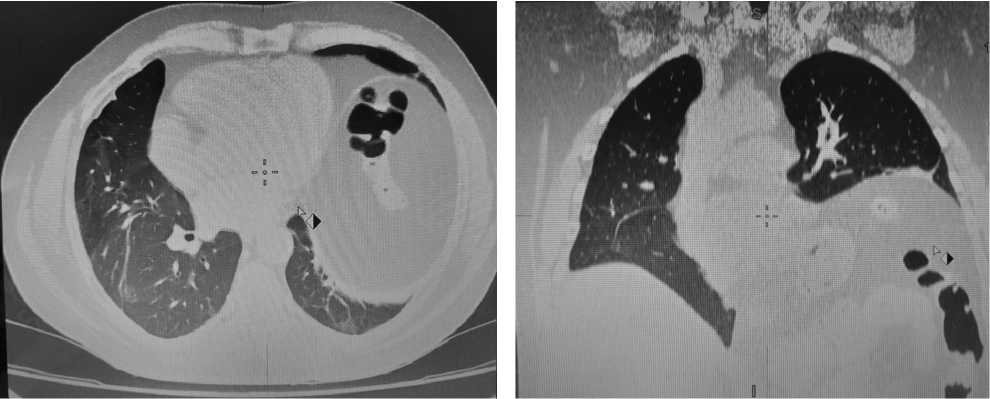

Рис. 1. Результаты компьютерной томографии органов грудной полости до операции проекциях: а — аксиальной; б — фронтальной

вентиляционно-перфузионные нарушения, перераспределение легочного кровотока в противоположную сторону [5].

В данный момент не существует определенной тактики лечения релаксации диафрагмы. Прежде всего это связано с малой частотой наблюдений. Выбор оперативного пособия, способ хирургического лечения и сроки, в которые они должны выполняться, остаются предметом обсуждения [2, 3, 5, 6]. Остается также открытым вопрос об обследовании, постановке диагноза, надежной защите больного от анестезиолого-операционного дистресса и периоперацион-ном мониторинге [7].

Цель — продемонстрировать успешный опыт выполнения видеоторакоскопической пластики диафрагмы при полной релаксации левого купола, наличия высокого анестезиологического риска с учетом высокой вероятности возникновения осложнений, обусловленных смещением органов средостения в противоположную от патологии сторону, и нарастания внутрибрюшного давления на послеоперационном этапе.

При описании данного клинического случая от пациента получено информированное добровольное согласие на использование материалов и информации, непосредственно к нему относящихся.

Описание клинического случая. Пациент С. 54 лет 13.10.2023 госпитализирован в торакальное хирургическое отделение Университетской клинической больницы № 1 им. С. Р. Миротворцева ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России в плановом порядке. В период с 2020 по октябрь 2023 г. пациент наблюдался по месту жительства по поводу неполной релаксации левого купола диафрагмы. При поступлении предъявлял жалобы на слабость, выраженную потливость, кашель с отделением мокроты, одышку при физической нагрузке. Из анамнеза известно, что больным себя считает с 2020 г., когда впервые был госпитализирован в стационар по поводу внебольничной левосторонней пневмонии. В дальнейшем с диагнозом левосторонней пневмонии до 3–4 раз в год лечился в стационарных условиях.

Из анамнеза также установлено, что в 1989 г. пациент С. получал лечение по поводу ножевого

Рис. 2. Рентгенограмма органов грудной полости до операции ранения правого легкого, в 1999 г. — ранения шеи слева (неуточненное). Со слов больного в тот период в госпитале проводилось оперативное лечение (выписки не сохранились).

При объективном осмотре грудная клетка симметричная, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания. Надключичные ямки выражены слабо. Пальпация грудной клетки безболезненная. При аускультации дыхание жесткое, слева в нижних отделах — не выслушивается, хрипов нет.

Амбулаторно пациенту выполнена компьютерная томография органов грудной полости (ОГП), при которой выявлены признаки релаксации левого купола диафрагмы с компрессией левого легкого (рис. 1).

Для уточнения диагноза в стационаре проведена рентгенография ОГП, при которой выявлено, что левый купол диафрагмы расположен на уровне IV межреберья, деформирован мощной спайкой в латеральном отделе. Легочные поля прозрачны. Сердце умеренно смещено вправо из-за высокого стояния левого купола диафрагмы. Заключение: полная релаксация левого купола диафрагмы (рис. 2).

Для оценки функции внешнего дыхания пациенту С. проведена спирография, при которой выявлено умеренное снижение жизненной емкости легкого, умеренные рестриктивные нарушения.

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы проведена эхокардиография, при которой выявлены эхо-признаки атеросклеротического поражения аорты и фиброзных структур сердца без значимого нарушения функции клапанов; нарушения диастолической функции миокарда левого желудочка умеренной степени, что, вероятнее всего, обусловлено смещением сердца вправо за счет релаксации левого купола диафрагмы.

По данным электрокардиографии: ритм синусовый с частотой сердечных сокращений 84 уд/мин, электрическая ось сердца в норме.

При лабораторных исследованиях выявлен лейкоцитоз в общем анализе крови (13×109), по остальным показателям — без значимых изменений.

При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости выявлены диффузные изменения печени, поджелудочной железы, спленомегалия.

Выполнена рентгенография ОГП с целью предоперационной оценки состояния легочной ткани.

Учитывая выраженность клинических проявлений, тотальный характер релаксации и давность ее существования (более 2 лет), а также бесперспективность консервативной терапии, пациенту выставлено показание к оперативному лечению.

С учетом объективных данных и результатов проведенного обследования на дооперационном этапе врачом — анестезиологом-реаниматологом больной признан функционально операбельным.

При наличии данных жалоб, анамнеза и клинических проявлений, свидетельствующих о компрессии легкого и уменьшении его дыхательного объема с расстройством функции дыхания, диспозиции органов средостения в противоположную сторону с нарушениями сердечно-сосудистой деятельности, было принято решение о плановом оперативном вмешательстве.

Пациенту С. 18.10.2023 выполнена видеоторакоскопия слева. При ревизии выявлена релаксация купола диафрагмы (рис. 3), занимающая до ⅔ ее площади, с сохранением неизмененного участка в кардиодиафрагмальных синусах (по периферии — до 4–5 см). В месте релаксации диафрагма значительно истончена и выбухает в плевральную полость, тем самым компримируя нижнюю долю легкого и оттесняя сердце. В данный дефект из брюшной полости пролабирует часть сальника, кишечника и селезенка.

Учитывая высокий риск травматизации органов брюшной полости, необходимость длительной и массивной тракции диафрагмы, установлен дополнительный торакопорт непосредственно в проекции основания грыжевого выпячивания с целью обеспечения постоянного положения диафрагмы.

Диафрагма на измененном участке ушита с формированием дупликатуры и погружением истонченной части диафрагмы с постепенным перемещением селезенки и кишечника в брюшную полость. При этом отмечалось умеренное кровотечение из швов диафрагмы. Гемостаз достигнут дополнительным

Рис. 3. Эндоскопическая картина релаксации левого купола диафрагмы прошиванием. Произведен контроль гемостаза и инородных тел. Легкое при реэкспансии расправляется полностью, признаков гиповентиляции нет. Других патологических изменений не выявлено. Плевральная полость дренирована силиконовыми дренажами на жидкость и воздух. Рана послойно ушита наглухо. Наложена асептическая наклейка. Кровопотеря составила 200 мл.

Эффективность обезболивания на всем протяжении оперативного вмешательства сохранялась на оптимальном уровне, что подтверждается стабильной разницей F i O 2 — F e O 2 , не превышавшей 4%, стабильными параметрами Гарвардского стандарта, контролем кислотно-щелочного состояния и газов крови, оптимальной перфузией и микроциркуляцией, отсутствием развития критических инцидентов и осложнений.

Для защиты больного от анестезиолого-операционного дистресса проведена сочетанная анестезия с искусственной вентиляции легких, включавшая продленную эпидуральную анестезию (Perifix, 18G, B. Braun) смесью G. Niemi — H. Breivik на сегментарном уровне ThIII — ThIV, подаваемой шприцем-дозатором со скоростью 5-7 мл/час и общую анестезию ингаляционным анестетиком Sol. Sevoflurane MAC 7–8. ИВЛ выполняли аппаратом CARESTATION 650 в режиме нормовентиляции через двухпросветную трубку (Mallinckrodt, 37 F Broncho cath), установленную в правый главный бронх. Канюлировали внутреннюю яремную вену Cavafix 375, 14G, В. Braun). Мониторинг проводили на основе Гарвардского стандарта с применением контроля состояния газов. Анестезия и операция прошли без критических инцидентов и осложнений. После окончания операции больного экстубировали в операционной и перевели в отделение анестезиологии — реанимации № 1 для дальнейших лечебно-диагностических мероприятий.

В послеоперационный период у пациента С. сохранялась повышенная экссудация насыщенным геморрагическим компонентом (до 5 сут), а также достаточно интенсивный болевой синдром со стороны оперативного лечения и иррадиацией в брюшную полость (торакоабдоминальный синдром).

Клинически и рентгенологически наблюдалась положительная динамика, лабораторно отмечены стабильные показатели красной крови.

В послеоперационный период пациенту проводили ультразвуковое исследование органов брюшной полости, патологии не выявлено. Рентгенологическое исследование выполняли с целью оценки уровня расположения диафрагмы, исключения рецидива заболевания, а также контроля расправления легкого. При контрольной рентгенографии пациента

Рис. 4. Рентгенограмма органов грудной полости через 1 сут после операции

Рис. 5. Рентгенограмма органов грудной полости через 4 мес после операции

-

С. оба купола диафрагмы располагались на уровне VI ребра, легочные поля прозрачны, синусы плевры свободны (рис. 4).

Пациент С. выписан 01.11.2023 в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему лечению и наблюдению в амбулаторных условиях.

Через 4 мес после оперативного вмешательства состояние пациента удовлетворительное, клинически и рентгенологически патологических изменений со стороны ОГП не выявлено (рис. 5). Ограничений по физической нагрузке нет.

Обсуждение. Единственно верный метод лечения приобретенной релаксации диафрагмы, который гарантирует получение ожидаемого клинического эффекта, — хирургический [6].

Следует отметить, что на настоящий момент разработать унифицированный подход к лечению релаксации диафрагмы не удалось. Хирургический способ пластики диафрагмы чаще всего определяется врачом эмпирически, большинство авторов располагают только небольшим количеством наблюдений [5, 8, 9].

Не вызывает сомнений, что видеоторакоскопиче-ские вмешательства являются современным и перспективным направлением торакальной хирургии, так как обладают целым рядом преимуществ: способность ранней активизации и реабилитации пациентов, что позволяет избежать застойных изменений в легких; менее выраженный болевой синдром за счет малотравматичного доступа и, как правило, меньшее количество послеоперационных осложнений [10]. В 2004 г. Thomas P. Hüttl [11] первым описал опыт использования лапароскопического доступа у 3 пациентов с релаксацией левого купола диафрагмы как возможную альтернативу традиционному трансторакальному доступу, достигнув при этом хороших отдаленных результатов. В последние годы в литературе появляются сообщения о робот-асси-стированных как торакоскопических, так и лапароскопических вмешательствах, но они единичны [12, 13].

Наибольшее распространение получили способы пластики диафрагмы за счет ее собственных тканей. Они достаточно просты, малотравматичны и позволяют достичь удовлетворительных непосредственных результатов. Существует достаточное количество технических приемов реконструкции диафрагмы: удаление истонченного участка диафрагмы с замещением искусственным материалом, гофрирование диафрагмы без повреждения собственных тканей, использование непрерывных или матрацных швов, механического шва с применением эндостеплера [14]. При реконструкции диафрагмы и ее полной релаксации с наличием дегенеративных изменений мышечной части методом выбора может быть и аллопластика [5].

Учитывая, что общепринятой методики проведения оперативного вмешательства при релаксации диафрагмы до настоящего времени не существует, нами принято решение о проведении видеоторако-скопического вмешательства.

Задачей хирургического вмешательства являлось восстановление исходного уровня стояния купола диафрагмы и анатомического расположения органов брюшной полости. Операция заключалась в пластике диафрагмы собственными тканями. По нашему мнению, восстановление нормального уровня и укрепление истонченной диафрагмы может быть достигнуто за счет собственных тканей, без резекции и замены измененного участка диафрагмы протезом или другими различными укрепляющими материалами.

В послеоперационный период, учитывая травматичность оперативного вмешательства, проводили обезболивание раствором кеторола в дозе 30 мг 3 раза в сутки, раствором морфина 10 мг внутримышечно на ночь и продолжением введения в эпидуральное пространство смеси G. Niemi — H. Breivik на сегментарном уровне ThIII–ThIV, подаваемой шприцем-дозатором со скоростью до 8 мл/ч. Уровень боли при активном передвижении больного и глубоком дыхании не превышал 3 баллов по визуальной аналоговой шкале боли [7].

Представленный случай, по нашему мнению, интересен тем, что патологический процесс возник через достаточно большой промежуток времени после травматического повреждения (травма шеи в 1999 г.). Стоит отметить прогрессирование процесса от частичной релаксации в 2020 г., что не проявлялось клинически, до практически полной в 2023 г., что сопровождалось наличием гиповентиляции легкого и, как следствие, рецидивирующей пневмонией и нарастанием дыхательной недостаточности.

Заключение. Представлен случай успешного хирургического лечения приобретенной посттравматической релаксации диафрагмы путем ее видеото-ракоскопической пластики. Хорошие непосредственные и отдаленные результаты лечения доказывают эффективность и безопасность использованной хирургической методики. Следует отметить, что особенностью данного случая является не только успешное проведение хирургического вмешательства, но и коррекция торакоабдоминального синдрома анестезиолого-реанимационной службой Университетской клинической больницы № 1 им. С. Р. Миро-творцева в интра- и послеоперационный периоды.

Вклад авторов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.