Видовая принадлежность возбудителя фомопсиса подсолнечника в выборке изолятов, собранных на некоторых полях в окрестностях Краснодара

Автор: Арасланова Н.М., Антонова Т.С., Старина А.А., Науменко Д.Д., Саукова С.Л., Ивебор М.В.

Рубрика: Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений

Статья в выпуске: 3 (191), 2022 года.

Бесплатный доступ

Распространенность опасного карантинного патогена - возбудителя фомопсиса подсолнечника (Phomopsis helianthi Munt.-Cvetk. Mihaljc. & M. Petrov), варьирует в зависимости от погодных условий и запаса его инфекционного начала в почве. В 2010 г. было предложено сохранить название возбудителя Diaporthe, которое было озвучено в литературе раньше всех потенциальных синонимов. К настоящему времени из 14 видов Diaporthe, которые могут быть потенциальными возбудителями фомопсиса подсолнечника в России, кроме D. helianthi, обнаружены виды: D. phaseolorum и D. gulyae, D. monetii и D. vangoghii sp. (подтверждено молекулярногенетическими исследованиями). Существует вероятность распространения этих видов фомопсиса в России с зараженным посевным материалом. В посевах подсолнечника окрестностей Краснодара были отобраны образцы стеблей и семянок с характерными для Diaporthe helianthi симптомами поражения с целью уточнения видовой принадлежности возбудителя болезни. Всего было выделено в чистую культуру 39 изолятов возбудителя болезни. Исследование культуральных признаков проводили согласно методикам экспериментальной микологии. Изоляты возбудителя различались по культуральным характеристикам, однако в пикнидах формировались только P-споры, что характерно для Diaporthe helianthi. Выполнена идентификация видовой принадлежности 17 изолятов возбудителя болезни в отделе секвенирования ЦКП «Биотехнология». Из них 16 изолятов с 99-100%-ной вероятностью были определены как Diaporthe helianthi, и один - как Xylaria ellisii.

Подсолнечник, фомопсис, изолят, возбудитель болезни, видовая принадлежность, культуральные признаки, анализ днк

Короткий адрес: https://sciup.org/142236122

IDR: 142236122 | УДК: 633.854.78:632.4:575 | DOI: 10.25230/2412-608X-2022-3-191-50-59

Текст научной статьи Видовая принадлежность возбудителя фомопсиса подсолнечника в выборке изолятов, собранных на некоторых полях в окрестностях Краснодара

Введение. Фомопсис распространен на подсолнечнике ( Helianthus annuus L.) во всех странах мира, возделывающих эту культуру [1; 2] . Вредоносность болезни зависит от погодных условий. Потери урожая могут составлять от 5 до 35 %, а в годы эпифитотий – до 10 %. С 1986 г . возбудитель этой болезни Phomopsis helianthi Munt.-Cvetk. Mihaljc. & M. Petrov входит в «Единый перечень карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории Евразийского экономического союза» [2].

Впервые возбудитель фомопсиса был обнаружен в США в 1932 г. и определен как Phomopsis arctii Lasch на видах подсолнечника: H. annuus и H. giganteus [3]. В 1933 г. Вехмайер, основываясь на морфологии и ассоциации с растениями - хозяевами, высказал предположение, что возбудителем болезни может быть комплекс видов Diaporthales [4].

По результатам таксономической ревизии в международной базе данных по фитопатогенам возбудителем фомопсиса подсолнечника зарегистрирован гриб Phomopsis helianthi Munt.-Cvetk. Mihaljc. & M. Petrov с телеоморфной стадией Diaporthe helianthi Munt.-Cvetk. Mihaljc. & M. Petrov [5] . Этот вид возбудителя долгое время считался единственным, вызывающим фомопсис подсолнечника в регионах РФ [6] . Позже из семян и стеблей подсолнечника был выделен Phomopsis arctii Lasch , который ранее был обнаружен на сорных растениях в Краснодарском крае [6; 7].

С обнаружением новых видов возбудителя фомопсиса на подсолнечнике, которые были представлены анаморфами Diaporthe ( Ascomycota, Diaporthales,

Valsaceae ), предложено сохранить название возбудителя Diaporthe, которое озвучено в литературе раньше всех потенциальных синонимов [8; 9].

Филогенетический анализ, проведенный в некоторых странах, выявил новые виды возбудителя фомопсиса, которые в GenBank ошибочно числились как D. helianthi: D. gulyae Shivas, D. kochmanii Shivas, D. kongii Shivas [10], D. longicolla (Hobbs), D. stewartii Harrison [12; 13; 14] и другие.

Установлено, что виды фомопсиса D. helianthi и D. gulyae доминируют по распространенности в мире [12; 13; 14] . По сравнению с другими видами D. helianthi чаще встречается в странах Европы и Южной Африки и поражает дикорастущий и культурный подсолнечник, а также Xanthium strumarium , Arctium lappa и Vitiss vinifera, но не был обнаружен в Австралии [12]. D. gulyae распространен в США и Канаде, поражает, кроме подсолнечника, сою ( Glycine max L.) и чертополох ( Carduus tribulus ) [13; 14].

Симптомы болезни при поражении стеблей подсолнечника видом D. gulyae идентичны, вызываемым D. helianthi: пятно неправильной формы от бледно - до темно - коричневого цвета с центром в листовых узлах с повреждением сердцевины и с часто встречающимся переломом в этом месте [12; 13] . Однако разная видовая принадлежность была подтверждена анализом нуклеотидной последовательности ДНК [15].

Подробное описание культуральных характеристик D. helianthi было сделано югославскими учеными в 80-е годы прошлого столетия [5]. Позже проведено сравнительное исследование географических изолятов из разных стран [6]. Изоля-ты из Югославии, Болгарии, Украины, юга РФ в культуре на КГА (картофельноглюкозный агар) формировали белый, компактный, порошистый, полупогру-женный в субстракт мицелий с темной пигментацией в центре колонии. Изолят из Франции имел слабый, белый воздушный мицелий и выделялся крупными, высокими пикнидами. В пикнидах гео- графических изолятов присутствовали только β-споры [5; 6].

В 2018 г. были описаны характерные культуральные признаки для D. helianthi , паразитирующего на подсолнечнике в США: колонии на картофельно - декстрозном агаре (КДА) имеют белый мицелий наряду с узкими зеленовато желтыми участками. На обратной стороне цвет культуры от белого до коричневого со светло - коричневыми рассеянными пятнами вначале, которые позже становятся темно - коричневыми. Образовавшиеся пикниды обычно агрегированные, реже одиночные. Показано, что изоляты этого вида могут отличаться содержанием разного типа спор в пикнидах. В некоторых присутствуют только одноклеточные, нитевидные β - споры. В других встречаются два типа спор: β - и одноклеточные, бесцветные, эллиптические α - споры [14; 15] . Например, у изолятов D. helianthi из штатов США Миннесота, Северная Дакота и Южная Дакота в пикнидах культур формировались только β - споры, которые не прорастали в лабораторных условиях, перитеции D. helianthi формируются на перезимовавших растительных остатках. Аски бесцветные, 8 - споровые, мешковидные, аскоспоры бесцветные, эллиптические [15] . Колонии изолятов D. gulyae на КДА имели скудный воздушный мицелий и несколько более темные центры. Пикниды часто разбросаны по поверхности мицелия, почти шаровидные, до 3 мм в диаметре, иногда с носиками до 1 мм длиной, α - споры шаровидные, полушаро-видные, эллипсоидные, овальные или обратнояйцевидные, гиалиновые, β - споры не наблюдались в культуре на КДА [15].

В Российской Федерации в последние два десятилетия распространение болезни было локальным и не достигало 40 % [1]. Однако из 14 видов Diaporthe, которые могут быть потенциальными возбудителями фомопсиса подсолнечника в РФ, кроме D. helianthi, обнаружено еще два вида: D. phaseolorum и D. gulyae [16; 17]. В 2022 г. на подсолнечнике выявлены еще три вида Diaporthe: D. eres, D. monetii sp. и D. vangoghii sp. [18]. Частота встречаемости этих видов в регионах РФ не изучена. Велика вероятность их распространения зараженными семенами.

В связи с обнаружением в РФ новых видов возбудителя фомопсиса на подсолнечнике стала необходимой идентификация видовой принадлежности грибов рода Diaporthe в посевах подсолнечника окрестностей г. Краснодара с применением традиционных и современных молекулярных методов.

Цель нашей работы – определить видовую принадлежность возбудителя болезни, выделенного из растений и семян подсолнечника с полей ВНИИМК с признаками поражения фомопсисом.

Материалы и методы. Исследования проводили в 2021–2022 гг. в лаборатории иммунитета центральной экспериментальной базы ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК.

На полях подсолнечника с разных генотипов в окрестностях Краснодара в период налива семян было собрано 37 фрагментов стеблей и два образца семянок с различными симптомами поражения фомопсисом. Высечки (длиной 1 см) из фрагментов пораженных стеблей подсолнечника промывали водопроводной водой в течение 2 мин и стерилизовали в 95%- ном спирте, ополаскивали стерильной водой, обжигали в пламени спиртовки, раскладывали в чашки Петри (диаметр 9 см) на КДА с добавлением антибиотика ампициллина. Инкубировали в термостате при температуре 26 оС до начала образования пикнид. Диаметр колонии измеряли на 3 - й и 7 - й дни культивирования, на 14 - й день подсчитывали количество образовавшихся пикнид. Тип спор определяли микроскопированием экссудата пикнид с помощью цифрового микроскопа Motic.

Идентификация видовой принадлежности 17 изолятов возбудителя фомопси-са была проведена на коммерческой основе в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» (ЦКП «Биотехнология» ВНИИСБ, Москва). Для идентификации патогена были использованы области внутренних транскрибируемых спейсеров рДНК (ITS-локус). Секвенирование образцов проводили по методу Сэнгера на генетическом анализаторе 3500 (Applied Biosystems, США). Нуклеотидные последовательности участков генов изучаемых изолятов были проанализированы с помощью программного обеспечения «BioEdit» и базы данных.

Результаты и обсуждение. В условиях одного и того же года распространенность и интенсивность болезней связаны с разной степенью индивидуальной устойчивости растений и разнообразием генотипов подсолнечника. Типичные симптомы поражения вегетирующих растений подсолнечника возбудителем фо-мопсиса в 2021 г. представлены на рисунке 1.

а б в

г д е ж

Рисунок 1 – Поражение подсолнечника фомопсисом ( Diaporthe helianthi Munt.-Cvetk. Mihaljc. & М. Petrov ): а , б, в – обширные участки поражения стебля, различаются по цвету; г, д, е – небольшие участки поражения у основания стебля; ж – перелом стебля в средней части (ориг.)

Выделенные из пораженных участков стеблей подсолнечника изоляты возбудителя фомопсиса различались по скорости роста мицелия в культуре и формирования пикнид. В таблице 1 представлены характерные культуральные признаки, свойственные изученным изолятам возбудителя болезни. Колонии большинства изолятов имели белый, порошистый мицелий, а у двух – войлочный (рис. 2).

Таблица 1

Характерные культуральные признаки изолятов возбудителя болезни, выделенных из растений с симптомами поражения DiaporthehelianthiMunt.-Cvetk.Mihaljc.& M. Petrov на 14 - й день выращивания

|

Характеристика культуры |

Диаметр колонии, мм |

Количество пикнид, шт. на 14-й день |

|

|

3-й день |

7-й день |

||

|

Мицелий порошистый, пикниды простые и сложные, в стадии формирования |

25 |

85 |

40 |

|

Мицелий порошистый, пикниды мелкие, простые, расположены на поверхности и в субстрате, в стадии формирования |

30 |

85 |

~ 1000 |

|

Мицелий порошистый, тянется вверх, пикниды простые и сложные, зрелые |

25 |

85 |

30 |

|

Мицелий порошистый, пикниды простые и сложные расположены на поверхности, зрелые |

35 |

85 |

80 |

|

Мицелий войлочный, пикнид нет |

15 |

40 |

0 |

|

Мицелий войлочный, пикниды простые и сложные |

25 |

80 |

40 |

|

Мицелий порошистый, пикниды простые и сложные, в начальной стадии формирования |

20 |

75 |

20 |

30.3 \

б

а

Рисунок 2 – Колонии изолятов гриба Diaporthe helianthi Munt.-Cvetk. Mihaljc. & M. Petrov , выделенного из фрагментов стеблей подсолнечника на питательной среде: а, б – войлочный мицелий;

в – порошистый мицелий (ориг.)

в

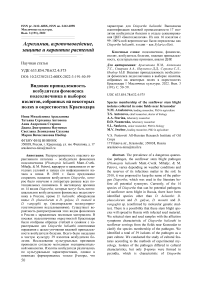

Размер колоний на третьи сутки составлял от 15 до 35 мм. На 7 - й день колонии большинства изолятов выровнялись и составили 80–85 мм. Пикниды формировались простые и сложные (многокамерные) (рис. 3 ). На 14 - й день у многих изолятов наблюдался выход пикноспор, что указывало на их зрелость, тогда как у других пикниды были в стадии формирования. В основном количество пикнид варьировало от 20 до 60, а у восьми изо-лятов их было больше 1000 штук. Выделялся изолят, который отличался отсутствием пикнид в культуре.

а б

Рисунок 3 – Пикниды простые (а) и сложные многокамерные (б), образовавшиеся в культурах изолятов фомопсиса на картофельно - декстрозном агаре (ориг.)

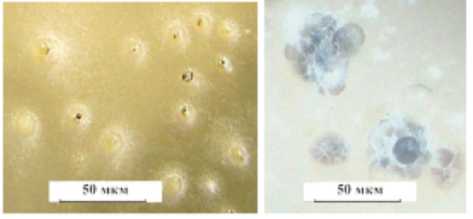

Известно, что для изолятов D. helianthi из разных географических зон характерно присутствие в пикнидах либо только β -, либо в разном соотношении β - и α - спор [2; 10; 13] . Как уже отмечено выше, у D. gulyae на КДА в пикнидах формируются только α - споры, а у других видов присутствуют как α - , так и β - споры [14; 15] . В пикнидах всех изученных нами изолятов фомопсиса присутствовали только β - спо - ры (рис. 4)

Рисунок 4 – Выход β - спор Diaporthe helianthi Munt.-Cvetk. Mihaljc. & M. Petrov из пикнид ( ориг .)

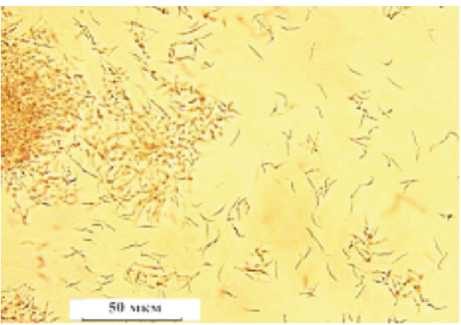

Для образования совершенной стадии спороношения гриба, после хранения фрагментов стеблей при -20 оС, их поместили во влажную камеру, где на 20 - е сутки образовались перитеции с аскоспорами. Перитеции образовались и на семянках подсолнечника, которые не подвергались замораживанию (рис. 5).

Рисунок 5 – Перитеции Diaporthe helianthi Munt.-Cvetk. Mihaljc. & M. Petrov на семянке и фрагменте стебля подсолнечника (ориг.)

Аски и вышедшие из них аскоспоры были типичными для D. helianthi. Один изолят отличался от всех остальных отсутствием пикнид в культуре. Вместо них на колонии появились очень похожие на перитеции образования (рис. 6).

Рисунок 6 – Колония гриба, выделенного из стебля подсолнечника с признаками поражения Diaporthe helianthi Munt.-

Cvetk. Mihaljc. & M. Petrov (ориг.)

По изученным культуральным характеристикам изоляты возбудителя болезни, кроме одного, у которого отсутствовали пикниды, можно отнести к Diaporthe helianthi.

С применением анализа ДНК изолят, который выделялся отсутствием пикнид в культуре, был определен как Xylaria ellisii J.B. Tanney, Seifert & Y.M. Ju. X. Ellissi относится к эндофитным грибам семейства Xylariaceae, часто выделяемым из Picea и Pinus, а также разлагающихся ветвей или стволов Acer saccharum [19]. Из вегетирующего растения подсолнечника с симптомами фомопсиса X. ellisii выделен нами впервые.

Результаты идентификации части образцов в отделе секвенирования ЦКП «Биотехнология» представлены в таблице 2.

Шестнадцать изолятов вобудителя болезни с 99– 100%- ной вероятностью были отнесены к виду Diaporthe helianthi Munt.-Cvetk. Mihaljc. & M. Petrov . У остальных 22 изолятов анализ нуклеотидных последовательностей ДНК не проводился. Однако их культуральные признаки (в частности, наличие в пикнидах только β - спор) совпадают с представленными в таблице 1. Поэтому мы полагаем, что и эти изоляты можно отнести к виду Diaporthe helianthi Munt.-Cvetk. Mihaljc. & M. Petrov.

Заключение. Симптомы проявления фомопсиса на вегетирующих растениях подсолнечника в полях окрестностей г. Краснодара характерны для Diaporthe helianthi Munt.-Cvetk. Mihaljc & M. Petrov. Выделенные из пораженных фомопсисом стеблей и семянок подсолнечника изоля-ты различались в культуре на КДА скоростью роста мицелия и количеством сформированных пикнид. Однако в пикнидах у всех изолятов не было α - спор и присутствовали только β - споры, что является характерным признаком D. helianthi. Анализ нуклеотидных последовательностей ДНК 16 изолятов возбудителя подтвердил с 99– 100%- ной вероятностью принадлежность их к виду Diaporthe helianthi Munt.-Cvetk. Mihaljc. & M. Petrov.

Таблица 2

Нуклеотидные последовательности ДНК исследуемых изолятов возбудителя болезни, выделенных из вегетирующих растений и семян подсолнечника с симптомами поражения Diaporthe helianthi Munt.-Cvetk. Mihaljc. & M. Petrov

Отдел секвенирования ЦКП «Биотехнология»

|

Последовательность |

Видовая принадлежность |

|

GGAGGGATCATTGCTGGAACGCGCCCCCGGCGCACCCAGAAACCCTTTGTGAACTTATACCTATCTGTTGCCTCGGCGCAGGC CGGCCCCCCCTGGGGGCCCCCTGGGAACAGGGAGCAGCCCGCCGGCGGCCGACCAAACTCTTGTTTCTACAGTGGATCTCTGA GTTAAAAACACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA AGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCTGT TCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCCTGGCTTGGTGATGGGGCACTGCCTGTGACAGGGCAGGCCCTGAAATCCAGCGGCGAG CCCGCCGGGACCCCGAGCGTAGTAGTAACTTCTCGCTCCGGAAGGCCCtGGCGGCGCCCTgCCGTTAAACCCCCAACTCCTGAA AATTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAG |

Diaporthe helianthi KU315382.1 100 % 5 41 п.о |

|

GAACGCGCCCCCGGCGCACCCAGAAACCCTTTGTGAACTTATACCTATCTGTTGCCTCGGCGCAGGCCGGCCCCCCCTGGGGG CCCCCTGGGAACAGGGAGCAGCCCGCCGGCGGCCGACCAAACTCTTGTTTCTACAGTGGATCTCTGAGTTAAAAACACAAATG AATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAG AATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC CCTCAAGCCTGGCTTGGTGATGGGGCACTGCCTGTGACAGGGCAGGCCCTGAAATCCAGCGGCGAGCCCGCCGGGACCCCGA GCGTAGTAGTAACTTCTCGCTCCGGAAGGCCCtGGCGGCGCCCTgCCGTTAAACCCCCAACTCCTgAAAATTTgACCTCGGATCA |

Diaporthe helianthi KU315382.1 100 % 500 п.о |

|

GCGCCCCCGGCGCACCCAGAAACCCTTTGTGAACTTATACCTATCTGTTGCCTCGGCGCAGGCCGGCCCCCCCTGGGGGCCCC CTGGGAACAGGGAGCAGCCCGCCGGCGGCCGACCAAACTCTTGTTTCTACAGTGGATCTCTGAGTTAAAAACACAAATGAATC AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATT CAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTC AAGCCTGGCTTGGTGATGGGGCACTGCCTGTGACAGGGCAGGCCCTGAAATCCAGCGGCGAGCCCGCCGGGACCCCGAGCGT AGTAGTAACTTCTCGCTCCGGAAGGCCCtGGCGGCGCCCTgCCGTTAAACCCCCAACTCC |

Diaporthe helianthi KU315382.1 100 % 475 п.о |

|

GCGCCCCCGGCGCACCCAGAAACCCTTTGTGAACTTATACCTATCTGTTGCCTCGGCGCAGGCCGGCCCCCCCTGGGGGCCCC CTGGGAACAGGGAGCAGCCCGCCGGCGGCCGACCAAACTCTTGTTTCTACAGTGGATCTCTGAGTTAAAAACACAAATGAATC AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATT CAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTC AAGCCTGGCTTGGTGATGGGGCACTGCCTGTGACAGGGCAGGCCCTGAAATCCAGCGGCGAGCCCGCCGGGACCCCGAGCGT AGTAGTAACTTCTCGCTCCGGAAGGCCCtGGCGGCGCCCTgCCGTTAAACCCCCAACTCCTgAAAATTTgACCTCGGATCA |

Diaporthe helianthi KU315382.1 100 % 496 п.о |

|

CCSCCCTGGGGRCCCCCTGGGAACAGGGAGCAGCCCGCCGGCGGCCGACCAAACTCTTGTTTCTACaGTGGATCTcTGAGTTAA AAACACAAaTGAATCAAwACTTTCAACAACGGATCTCTtGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATgCGATAAGTAAW GgTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTSAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCKGTTCGAG CGTCATTTCAACCCTCAAGCCtGGSTTGGTGATGGGGCACTGCCKGTGACAGGGCAGGCCCYGAAATCCAGCGGCGAgCCCSCC GGGMCCCCGAGCGTAGTAGKAACTTCTcGCTCCGGAAGGCCCTGGCGGCGCCCTGCCGTTAAACCCCCACTCCTGAAAATTTG ACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAWAAAGCGGAGGA |

преобладание Diaporthe helianthi KU315382.1 99 % 473 п.о |

|

CTTGTTTCTMCGTGGATCTCTGAKTTAWAAACACWATGAATCMAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGKTCTGGCATCGATGAA KAACGCARCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCASAATTCAKYGAATCATCSAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGG TATTCCGGAGGGCATGCCTGTTCAGCGYCATTTCAACCCTCARCCTGGCTTGGTGATGGGGCACTGCCTGYGACAGGGCAGGM CCTGAAATCCAGCGGCGAGCCCGCCGGGACCCCGAGCGTAGTAGTAACTTCTCGCTCCGGAAGGCCCTGGCGGCGCCCTGCCG TTAAACCCCCACTCCTGAAAATTTGACCTCGGATCAKGTASGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCATAAGCGGAGG |

Diaporthe helianthi KU315382.1 100 % 5 41 п.о |

|

GGAGGGATCATTGCTGGAACGCGCCCCCGGCGCACCCAGAAACCCTTTGTGAACTTATACCTATCTGTTGCCTCGGCGCAGGC CGGCCCCCCCTGGGGGCCCCCTGGGAACAGGGAGCAGCCCGCCGGCGGCCGACCAAACTCTTGTTTCTACAGTGGATCTCTGA GTTAAAAACACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA AGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCTGT TCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCCTGGCTTGGTGATGGGGCACTGCCTGTGACAGGGCAGGCCCTGAAATCCAGCGGCGAG CCCGCCGGGACCCCGAGCGTAGTAGTAACTTCTCGCTCCGGAAGGCCCtGGCGGCGCCCTgCCGTTAAACCCCCAACTCCtGAA AAKTtGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACT |

Diaporthe helianthi KU315382.1 100 % 410 п.о |

|

GGAGGATCATGCTGAACGCGCCCCCGGCGCACCCAGAAACCCTTTGTGAACTTATACCTATCTGTTGCCTCGGCGCAGGCCGG CCCCCCCTGGGGGCCCCCTGGGAACAGGGAGCAGCCCGCCGGCGGCCGACCaAACTCTTGTTTCTACAGTGGATCTCTGAGTT AAAAACACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGT AATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCTGTTCG AGCGTCATTTCAACCCTCAAGCCTGGCTTGGTGATGGGGCACTGCCTGTGACAGGGCAGGCCCTGAAATCCAGCGGCGAGCCC GCCGGGACCCCGAGCGTAGTAGTAACTTCTCGCTCCGGAAGGCCCtGGCGGCGCCCTgCCGTTaAACCCCCAACTCCTgAAAATT TGACCTCGGATC |

Diaporthe helianthi KU315382.1 100 % 5 12 п.о |

Продолжение таблицы 2

|

GGATCATAAAGAGTTCTATAACTCCCAAACCCATGTGAACaTACCTTACGTTGCCTCGGCaGGTCGCGCCTACCCCGTAACGTC CTACCCTGTAGGACCTACCCGGTAGACGCGGGTAAGCCTGCCGGCGGCCCACGAAACTCTGTTTAATATTGAATTCTGAACCT AAAACTAAATAAGTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAAT GTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCATTAGTATTCTAGTGGGCATGCCTGTTCGAGC GTCATTTCAACCCTTAAGCCTCTGTTGCTTAGTGTTGGGAGCCTACGGCACCCGTAGCTCCTCAAAGTTAGTGGCGGAGTCGGT TCACACTCTAGACGTAGTAATTCTTATCTCGCCTATCAGTTGgACCGGTCCCCTgCCGTAAAACCCCCCATTTTTAAAGGTTGAC CTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTAG |

Xylaria ellisii MN219731.1 100 % 535 п.о |

|

CGGAGGATCATGCTGGAACGCGCCCCCGGCGCACCCAGAAACCCTTTGTGAACTTATACCTATCTGTTGCCTCGGCGCAGGCC GGCCCCCCCTGGGGGCCCCCTGGGAACAGGGAGCAGCCCGCCGGCGGCCGACCAAACTCTTGTTTCTACAGTGGATCTCTGAG TTAAAAACACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAA GTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCTGTT CGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCCTGGCTTGGTGATGGGGCACTGCCTGTGACAGGGCAGGCCCTGAAATCCAGCGGCGAGC CCGCCGGGACCCCGAGCGTAGTAGTAACTTCTCGCTCCGGAAGGCCCtGGCGGCGCCCTgCCGTTAAACCCCCAaCTCCTGAAA ATTTGACCTCGGATCATGYACGAATACCCGCTGAACTAG |

Diaporthe helianthi KU315382.1 99 % 538 п.о |

|

CTGGAACGCGCCCCCGGCGCACCCAGAAACCCtTTGTGAACTTATACCTATCTGTTGCCTCGGCGCAGGCCGGCCCCCCCTGGG GGCCCCCTGGGAACAGGGAGCAGCCCGCCGGCGGCCGACCAAACTCTTGTTTCTACAGTGGATCTcTGAGTTAAAAACACAAA TGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGC AGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCA ACCCTCAAGCCTGGCTTGGTGATGGGGCACTGCCTGTGACAGGGCAGGCCCTGAAATCCAGCGGCGAGCCCGCCGGGACCCC GAGCGTAGTAGTAACTTCTCGCTCCGGAAGGCCCtGGCGGCGCCCTgCCGTTAAACCCCCAaCTCCTGAAAATTTGACCTCGGAT CAGGTASGAATACCCGCTGAACTTAGCA |

Diaporthe helianthi KU315382.1 100 % 529 п.о |

|

GAACGCGCCCCCGGCGCACCCAGAAACCCTTGTGAACTTATACCTATCTGTTGCSTCGGCGCAGGCCGGCCCCCCCTGGGGGC CCCCTGGGAACAGGGAGCAGCCCGCCGGCGGCCGACCAAACTCTTGTTTCTACAGTGGATCTCTgAGTTAAAAACACAAATGA ATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGA ATTCAGTGAATCATCGAATCTTTgAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC CTCAaGCCTGGCtTGGTGATGGGGCACTGCCTGTGACAGGGCAGGCCCYGAAATCCAGCGGCGAGCCCRCCGGGACCCCGAGC GTAGTAGTAACTTCTCGCTCCGGAAGGCCCTGGCGGCGCCCTGCCGTTAAACCCCCAACTCCTGAAAATTTGACCTCGGATCAT GTASGAATACCCGCTGAACTA |

Diaporthe helianthi JF430484.1 99 % 52 1 п.о |

|

GCGGAGGGATCATTGCTGGAACGCGCCCCCGGCGCACCCAGAAACCCTTTGTGAACTTATACCTATCTGTTGCCTCGGCGCAGGCCG GCCCCCCCTGGGGGCCCCCTGGGAACAGGGAGCAGCCCGCCGGCGGCCGACCAAACTCTTGTTTCTACAGTGGATCTCTGAGTTAAA AACACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTG CAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCC TCAAGCCTGGCTTGGTGATGGGGCACTGCCTGTGACAGGGCAGGCCCTGAAATCCAGCGGCGAGCCCGCCGGGACCCCGAGCGTAG TAGTAACTTCTCGCTCCGGAAGGCCCtGGCGGCGCCCTgCCGTTAAACCCCCAACTCCTgAAAATTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATA CCCGCTGAACTTAAG |

Diaporthe helianthi KU315382.1 100 % 5 43 п.о |

|

GGGATCATTGCTGGAACGCGCCCCCCGGCGCRCCCAGAAACCYTTGTGAACTTATACCTATCTGTTGCCTCGGCGCAGGCCGG CCCCCCCTGGGGGCCCCCTGGGAACcAGGGAGCAGCCCGCCGGCGGCCGACCaAACTCTTGTTTCTACAGTGGATCTcTGAGTT AAAAACACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGT AATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCTGTTCG AGCGTCATTTCAACCCTCAAGCCTGGCTTGGTGATGGGGCACTGCCTGTGACAGGGCAGGCCCTGAAATCCAGCGGCGAGCCC GCCGGGACCCCGAGCGTAGTAGTAACTTCTCGCTCCGGAAGGCCCtGGCGGCGCCCTgCCGTTAAaCCCCCAACTCCTGAAAAT TTGACCTCGGATMGGGTACGAATACCCGCTGAAC |

Diaporthe helianthi KU315382.1 100 % 534 п.о |

|

GAGGATCATGCTGAACGCGCCCCCGGCGCACCCAGAAACCCTTTGTGAACTTATACCTATCTGTTGCCTCGGCGCAGGCCGGcC CCCCCCTGGGGGCCCCCTGGGAACAGGGAGCAGCCCGCCGGCGGCCGACCAAACTCTTGTTTCTACAGTGGATCTcTGAGTTA AAAACACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTA ATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTtGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCTGTTCGA GCGTCATTTCAACCCTCaAGCCTGGCTTGGTGATGGGGCACTGCCTGTGACAGGGCAGGCCCTGAAATCCAGCGGCGAGCCCG CCGGGACCCCGAGCGTAGTAGTAACTTCTCGCTCCGGAAGGCCCtGGCGGCGCCCTgCCGTTaAACCCCCAACTCCTgAAAATTT gACCTCGGATCAGTAGATACCCGCTGAAC |

Diaporthe helianthi JF430484.1 99 % 530 п.о |

|

GAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTCTCCGTTGGTGAACCAGCGGAGGGATCATTGCTGGAACGCGCCCCCGGCGCACCCAGAAA CCCTTTGTGAACTTATACCTATCTGTTGCCTCGGCGCAGGCCGGCCCCCCCTGGGGGCCCCCTGGGAACAGGGAGCAGCCCGC CGGCGGCCGACCAAACTCTTGTTTCTACAGTGGATCTCTGAGTTAAAAACACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTC TTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGA ACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCGGAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCCTGGCTTGGTGATGGGGC ACTGCCTGTGACAGGGCAGGCCCTGAAATCCAGCGGCGAGCCCGCCGGGACCCCGAGCGTAGTAGTAACTTCTCGCTCCGGA |

Diaporthe helianthi AJ312362.1 AJ312354.1 99.83 % |

Список литературы Видовая принадлежность возбудителя фомопсиса подсолнечника в выборке изолятов, собранных на некоторых полях в окрестностях Краснодара

- Обзор Фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае в 2021 году. Прогноз развития вредных объектов в 2022 году. Министерство сельского хозяйства РФ. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Краснодарскому краю. - Краснодар, 2022. - 108 с.

- Якуткин В.И. Фитосанитарная обстановка с фомопсисом на посевах подсолнечника в России и странах СНГ, влияние источников инфекции болезни на ее состояние // The scientific heritage. - 2020. - No 50. - P. 5-15.

- Harveson R., Mathew F., Gulya T., Markell S., Block Ch. and Thompson S. Sunflower stalk diseases initiated through leaf infection. DOI: 10.1094/PHP-12-17-0083-DG.

- Wehmeyer L.E. The genus Diaporthe nitschke and its segregates. - Ann Arbor, University of Michigan Press, 1933. - P. 23-33.

- Muntanola-Cvetkovic M., Mihaljcevic M., Petrov M. On the identity of causative agent of a serious Diaporthe disease in sunflower plants // Nova Hedwigia. - 1981. - No 34. - P. 417-435.

- Долженко Е.Г. Биология гриба Phomopsis helianthi и меры борьбы с ним в условиях Краснодарского края: автореф. дис. канд. биол. наук / Евгения Григорьевна Долженко. - Краснодар: КубГАУ, 2000. - 25 с.

- Пивень В.Т., Алифирова Т.П., Шуляк И.И., Мурадасилова Н.В., Саенко Г.М. Семена подсолнечника - источник сохранения и распространения фомопсиса // Защита и карантин растений. - 2010. - № 1. - С. 36-40.

- Santos J.M., Correia V.G., Phillips A.J.L. Primers for mating-type diagnosis in Diaporthe and Phomopsis: their use in teleomorph induction in vitro and biological species definition // Fungal Biology. - 2010. - Is. 114 (2-3). - Р. 255-70. DOI: 10.1016/j.funbio. 2010.01.007.

- Herr L.J., Lipps P.E., Watters B.L. Diaporthe stem canker of sunflower // Plant Disease. - 1983. - 67. - P. 911-913.

- Yang S.M., Berry R.W., Luttrell E.S., Vongkaysone T. A new sunflower disease in Texas caused by Diaporthe helianthi // Plant Disease. - 1984. - 68. - P. 254-255.

- Catalogue of Life: 2020-04 Beta. Annual Checklist: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.catalogueoflife.org/.

- Thompson S.M., Tan Y.P., Young A.J., Neate S.M., Aitken E.A.B., Shivas R.G. Stem cankers on sunflower (Helianthus annuus) in Australia reveal a complex of pathogenic Diaporthe (Phomopsis) species // Persoonia. -2011. - No 27. - P. 80-89. DOI: 10.3767/003158511X617110.

- Mathew F.M., Alananbeh K.M., Balbyshev N., Jordahl J.D., Meyer S.M., Castlebury L., Gulya T. and Markell S.G. Phomopsis stem canker: A reemerging threat to sunflower (Helianthus annuus) in the United States // Phytopathology. -2017. - 195. - P. 900-907. DOI: 10.1094/PHYTO-11-14-0336-FI.

- Olson T.R., Kontz B., Gulya T.J. and Mathew F.M. First report of Diaporthe stewartii causing Phomopsis stem canker of sunflower (Helianthus annuus) in Minnesota // Plant Dis. -2017. - Vol. 101. - No 2. - P. 382. DOI: 10.1094/PDIS-08-16- 1122-PDN.

- Mathew F.M., Olson T.R., Marek L.F., Gulya T.J., Markell S.G. Identification of sunflower (Helianthus annuus) accessions resistant to Diaporthe helianthi and Diaporthe gulyae // Plant Health Prog. - 2018. - Vol. 19. - P. 92-96. DOI: 10.1094/PHP- 10-17-0060-RS.

- Гомжина М.М., Ганнибал Ф.Б. Первая находка гриба Diaporthe phaseolorum на подсолнечнике в России. - 2018. - Т. 5. - № 1. - С. 59-64.ttps:// Microbiology Independent Research Journal. - 2018. - Vol. 5. - No 1. - P. 59-64. DOI: 10.18527/2500-2236-2018-5-1-59-64.

- Сурина Т.А., Скрипка О.В., Ручка Е.Р. Изучение генетических особенностей возбудителя фомопсиса подсолнечника // Фитоса-нитария. Карантин растений. - 2021. - № 1 (5). - С. 42-48.

- Гомжина М.М., Ганнибал Ф.Б. Виды Diaporthe, поражающие подсолнечник (Helianthus annuus) в России, с описанием двух новых видов // Mycologia. - 2022. - 114 (3). - P. 556-574. DOI: 10.1080/0027514. 2022.2040285.

- Helaly S.E., Thongbai B. & Stadler M. Diversity of biologically active secondary metabolites from endophytic and saprotrophic fungi of the ascomycete order Xylariales // Natural Product Reports. - 2018. - Is. 9 (35). - P. 1014. DOI: 10.1039/C8NP00010G.