Видовой состав, химические и типоморфные особенности акцессорных минералов девонских алмазсодержащих отложений Южного и Среднего Тимана

Автор: Гракова О.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (231), 2014 года.

Бесплатный доступ

Дана характеристика акцессорных минералов алмазоносных отложений Южного и Среднего Тимана. Установлены типоморфные признаки отдельных минералов-индикаторов, указывающие на то, что среднедевонские алмазоносные отложения Тимана являются первично осадочными терригенными породами, прошедшими стадию корообразования, сопровождавшуюся метасоматическими преобразованиями. В результате геологических и минералогических исследований был сделан вывод о близости источников сноса алмазсодержащих отложений.

Акцессорные минералы, алмазсодержащие породы, тиман

Короткий адрес: https://sciup.org/149129126

IDR: 149129126

Текст научной статьи Видовой состав, химические и типоморфные особенности акцессорных минералов девонских алмазсодержащих отложений Южного и Среднего Тимана

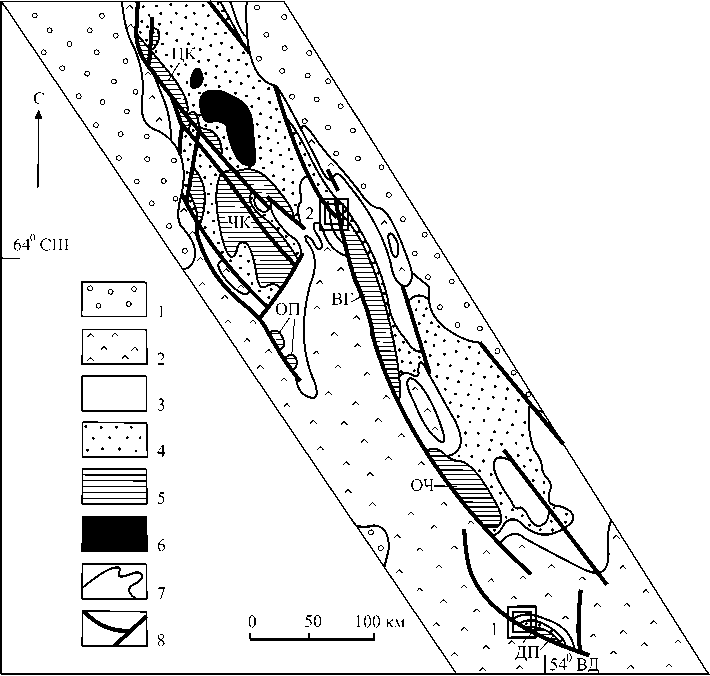

Проблема источников тиманс-ких алмазов, имеющая весьма длительную историю, остается достаточно актуальной. В последние годы появилась гипотеза о новом, туффизи-товом типе источников алмаза. В противовес традиционным представлениям об осадочном генезисе продуктивных песчано-глинистых образований были высказаны предположения об их первично эндогенной природе и связи с глубинным петро-генезом [10]. Видовой состав, химические и типоморфные особенности акцессорных минералов являются важнейшими данными для определения условий образования алмазсодержащих пород, установления состава источников сноса терригенного материала и оценки перспектив выявления промышленно значимых алмазоносных объектов на Среднем и Южном Тимане. Исследования проводились на двух удаленных, но близких по возрасту полиминераль-ных алмазсодержащих россыпях на Среднем (Ичетъю) и Южном (Осень) Тимане (рис. 1).

На Южном Тимане алмазы установлены в среднедевонских отложениях асыввожской свиты (D2-3as) в северо-западной части возвышенности Джеджимпарма. Асыввожская свита сложена терригенными образованиями эйфельского, живетского и нижней части франского (нижняя часть) ярусов общей мощностью более 40 м. Породы асыввожской свиты несогласно залегают на песчаниках джеджимской свиты верхнего рифея и согласно перекрываются отложениями изъяельской свиты (D3is).

Полиминеральная алмазсодер-жащая россыпь Ичетъю находится на севере Вольско-Вымской гряды Среднего Тимана и приурочена к основанию отложений среднего отдела девонской системы. Продуктивные отложения расположены в базальной части пижемской свиты, залегающей на породах терригенной толщи мало-ручейской свиты среднего девона и перекрывающейся терригенными породами верхнего девона или четвертичными отложениями. В пределах россыпного поля Ичетъю мощность пижемской свиты достигает 30 м.

Ранее нами [3] по молекулярным количествам петрогенных окислов был рассчитан индекс химического

ВД

Рис. 1. Геологическая карта Тимана (по [8]):

1—4 — отложения: 1 — мезо-кайнозойские, 2 — пермские, 3 — каменноугольные, 4 — девонские; 5 — выходы на поверхность верхнепротерозойских пород, 6 — девонские базальты, 7 — границы стратиграфических и магматических подразделений, 8 — тектонические границы. ЦК — Цилемский Камень, ЧК — Четласский Камень, ОБ — Об-дырское поднятие, В Г — Вымская гряда, ОП — Очпарма, ДП — Джеджимпарма.

Районы исследований: 1 — проявление Осень, 2 — проявление Ичетъю

выветривания — Chemical Index of Alteration (CIA=10G-Al2O3/(Al2Q3 + + CaO + Na2O + K2O) [6,13], который также используется как показатель климата в области размыва. Невывет-релые породы характеризуются значениями CIA порядка 50, тогда как индекс сильно выветрелых разностей достигает 100 единиц. В качестве критерия для разграничения отложений, формировавшихся в обстановках теплого и холодного климата, принято считать значение индекса порядка 70. На диаграмме вариаций медианных значений CIA в терригенных отложениях асыввожской и пижемской свит, все значения исследованных нами образцов близки к 70, т. е. находятся в поле сильно выветрелых пород. При этом на вопрос о возможных климатических обстановках однозначного ответа нет; точки расположились у границы со значениями около 70 единиц. Согласно О. П. Тельновой, в девоне на рассматриваемой территории господствовал теплый влажный климат тропической зоны [10]. Следова тельно, отложения асыввожской и пижемской свит являются продуктами размыва сильно выветрелых пород, сформировавшихся в зоне гумид-ного климата.

Пробы для минералогического анализа были отобраны автором из крупнозернистого песчаника с включением гравия кварцевого состава, залегающего в нижней части асыввожской свиты, из слоя мощностью 5.5 м, вскрытого на восточной стенке щебеночного карьера Асыввож, который находится в северо-западной части возвышенности Джеджимпарма на Южном Тимане. Кроме того, были проанализированы пробы, отобранные А. М. Пыстиным из базального продуктивного пласта (мелкозернистые конгломераты, гравелиты, светлосерые песчаники) пижемской свиты, вскрытого на восточной стенке западной части карьера «Сотый», расположенного на правом берегу р. Средней на Среднем Тимане. Объектом исследования послужили минералы тяжелой фракции, выделенные методом концентраций (метод искусственных шлихов). Затем эти фракции изучались под бинокуляром и поляризационным микроскопом. Отдельные минералы исследовались методом микрозондового анализа. Изучение минералов проводилось в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН на сканирующем электронном микроскопе JSM-6400, оснащенном энергодисперсионной приставкой Link ISIS-300 (аналитик В. Н. Филиппов).

Минералогическая характеристика алмазсодержащих отложений Южного Тимана

Акцессорные минералы асыввожской свиты представлены гранатом, цирконом, минералами группы оксида титана (рутил, ильменит, лейкоксен, анатаз, брукит, ильменорутил), минералами редких земель (монацит, ксенотим), танталониобатами (танталит), корундом, турмалином, шпинелью, ставролитом, эпидотом, амфиболом, пироксеном, пиритом, лимонитом, глауконитом, лазулитом, флоренситом, хромшпинелидом, касситеритом, сфалеритом, магнетитом, гидроксидами железа, баритом, кианитом, апатитом, уваровитом, титанитом, самородной медью, золотом, алмазами.

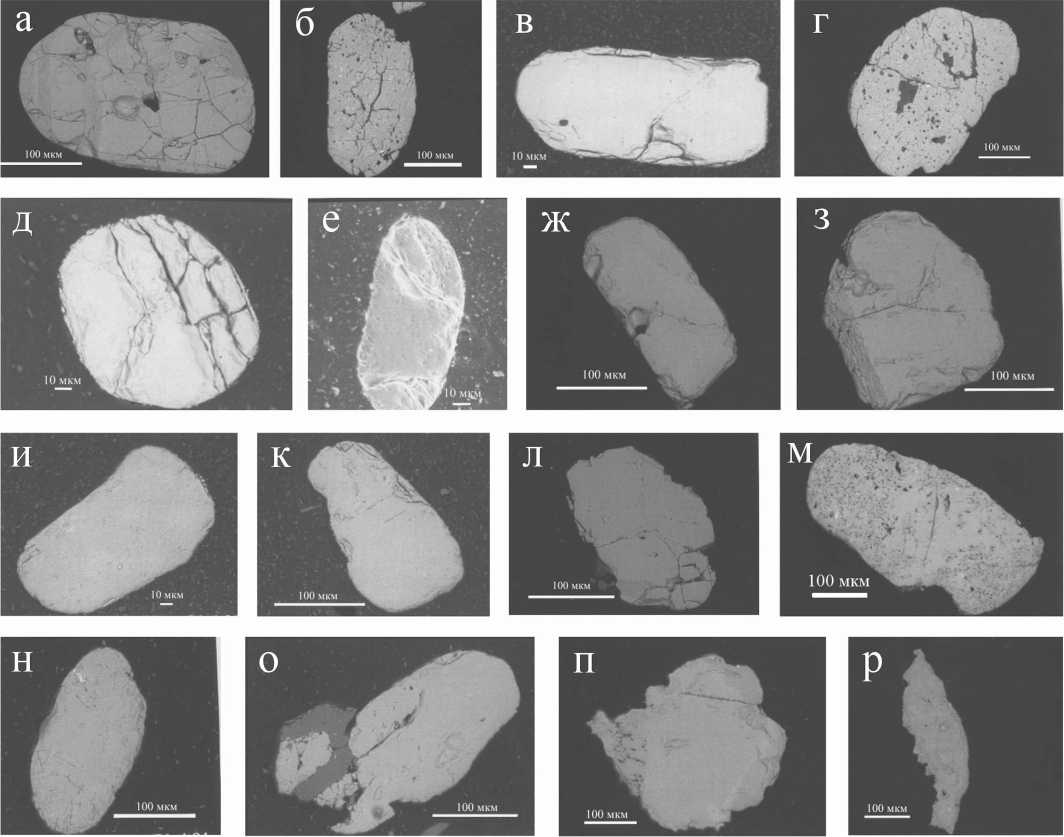

К наиболее широко распространенным в породах минералам относятся циркон и минералы оксида титана (рутил и ильменорутил). Циркон является одним из самых информативных минералов, характеризующих состав возможных источников размыва, а также дальность транспортировки материала. В отложениях асыввожской свиты циркон представлен окатанными округлыми зернами и их обломками, а также слабоокатанными длиннопризматическими кристаллами желтого и светло-розового цвета (рис. 2 а—г). Размеры зерен колеблются в пределах от 0.1 до 0.5 мм. На поверхности кристаллов отмечаются трещинки, углубления и сколы. Химический состав циркона, мас.% (табл. 1; в скобках номер анализа): SiO2 21.7-34.31, ZrO2 61.39-69.35, Fe2O3 0.00-2.43, CaO 0.00-2.81, HfO2 0.00-4.86, Sc2O3 до 0.41 (5, 7, 22, 25), ThO2 до 2.46 (2, 3, 7, 10, 24, 25), UO3 до 1.12 (25), Al2O3 до 1.17 (2, 7), Y2O3 до 2.27 (2, 3), Na2O до 0.98 (14), MgO до 0.15 (14), P2O5 до 6.27 (2). Важное типохимическое значение для цирконов может иметь показатель Zr/Hf, так как содержание гафния в этом минерале наследуется им из материн-

Рис. 2. Морфология и строение зерен акцессорных минералов: циркона из асыввожской (а—г) и пижемской (д—з) свит; рутила (и—л) и ильменорутила (м) из асыввожской свиты; рутила (н—п) и ильменорутила (р) из пижемской свиты

ских пород [8]. Для основной части анализов значение Zr/Hf находятся в интервале 52—98, что свойственно магматическим породам кислого и основного составов и метаморфическим образованиям. Единичные анализы имеют аномально низкие значения Zr/Hf, характерные для цирконов из кимберлитов. В отдельных зернах циркона отмечается повышенное содержание урана и тория, что может указывать на изменение состава первичных цирконов в корах выветривания.

В целом результаты анализов цирконов из пород асыввожской свиты свидетельствуют о том, что они образовались вследствие размыва сильно выветрелого субстрата (наличие разрушенных зерен циркона, повышенное содержание урана и тория), в котором реконструировались метаморфические породы и продукты кислого, основного и ультраосновного магматизма. Среди них могли быть и потенциально алмазоносные образо вания, на что указывают низкие значения Zr/Hf.

Рутил представлен прозрачными и непрозрачными призматическими кристаллами различной степени ока-танности, их осколками и зернами размером до 0.5 мм, встречаются зерна до 1 мм (рис. 2, и-л). Цвет рутила варьируется от желто-оранжевого и красного до черного, отмечаются округлые окатанные обломки непрозрачных зерен рутила кремовой, темнокрасной и бурой окраски. Поверхность зерен неровная, шероховатая с трещинками, углублениями и сколами. По результатам микрозондовых исследований химического состава рутила из пород асыввожской свиты было установлено, что он содержит следующие элементы-примеси, мас. %: Nb2O5 0.07-1.13, Fe2O3 0.08-0.87, V2O5 0.361.35, MnO 0.02-0.13, Cr2O3 0.03-0.83. В рутиле отмечаются включения циркона и микровключения железа. Рутил из отложений асыввожской свиты имеет состав, близкий к рутилу из магматических основных (наличие Cr и V) и щелочных (Nb) пород.

Ильменорутил представлен окатанными зернами размером 0.250.5 мм черного цвета и их обломками (рис. 2, м). На поверхности минерала обнаруживаются многочисленные трещины и сколы. В химическом составе минерала (табл. 2) помимо основных компонентов, а именно ниобия, тантала, титана и железа, в качестве элементов-примесей присутствуют вольфрам, ванадий, олово, марганец и скандий. На поверхности зерна выделяются оловосодержащие (яркие светло-серые) и ниобийсодержащие (серые) негомогенные бесформенные включения, которые, как правило, смешиваются, и между ними не наблюдается четких границ. Кроме олово- и ниобийсодержащих фаз минерал содержит включения с высоким содержанием диоксида титана [2].

Судя по химическому составу ильменорутила, минерал формиро-

вался в разных условиях. По-види-мому, в основном он был связан с гранитами и гранитными пегматитами (повышенное содержание олова), а также, возможно, с карбонатитами (примесь ванадия). Особенности химического состава минерала также дают основания для вывода о его участии в процессах коро-образования [2].

Минералогическая характеристика алмазсодержащих отложений Среднего Тимана Общий видовой состав акцессорных минералов тяжелой фракции включает гранат, циркон, минералы титана и продукты изменения оксида титана (лейкоксен, рутил, ильменору-тил, анатаз, брукит, ильменит), минералы редких земель (ксенотим, монацит, куларит), танталониобаты (колумбит), а также хромшпинелид, турмалин, ставролит, пироксен, амфибол, хлорит, пирит, золото, алмазы. Следует отметить, что почти все они подверглись сильному выветриванию, встречаются кристаллы, которые при надавливании превращаются в порошок (ильменит, хромит, гранат и др.). Как и в породах асыввожс-кой свиты, здесь наиболее широко распространены циркон и минералы титана (рутил и ильменорутил).

Циркон из пород пижемской свиты Среднего Тимана представлен округлыми и удлиненными зернами (0.25—0.50 мм) и их обломками разной степени окатанности светло-розового цвета, прозрачными и полупрозрачными (рис. 2, д-з). На поверхности кристаллов наблюдаются трещинки, углубления и сколы. По результатам микрозондового исследования минерала был установлен следующий химический состав, мас. %: SiO2 32.2434.62, ZrO2 64.67-66.88, Fe2O3 0.040.12, CaO 0.03-0.14, HfO2 0.23-2.13 (табл. 1). Как отмечалось выше, важное типохимическое и корреляционное значение для цирконов имеет показатель Zr/Hf. Значение этого отношения в пижемских цирконах находится в интервале 52—95, что почти точно совпадает со значениями Zr/Hf цирконов из пород асыввожской свиты. При характеристике минералов проявления Осень отмечалось, что цирконы с такими значениями Zr/Hf свойственны магматическим породам кислого и основного состава и метаморфическим образованиям. Выделяется также небольшая выборка цирконов, в которой значение Zr/Hf варьи руется в интервале 104—146. Такие цирконы наиболее характерны для магматических пород основного состава.

Рутил встречается в виде полупрозрачных неокатанных и слабоока-танных кристаллов и их осколков оранжевого, красно-бурого до черного цвета. Размеры зерен 0.25—0.50 мм. На поверхности зерен отмечаются углубления, сколы, трещинки

Химический состав циркона

Таблица 1

|

Номер анализа |

Компоненты, ат. % |

Zr/Hf |

|||||

|

Si |

Zr |

Hf |

Fe |

Ca |

0 |

||

|

Асыввожская свита (Южный Тиман) |

|||||||

|

1 |

16.49 |

17.29 |

0.25 |

0.10 |

0.19 |

66.40 |

69 |

|

2 |

15.98 |

16.84 |

0.19 |

0.20 |

0.25 |

66.55 |

89 |

|

3 |

16.56 |

16.52 |

0.25 |

0.03 |

- |

66.67 |

66 |

|

4 |

16.85 |

16.46 |

0.03 |

0.03 |

- |

66.68 |

- |

|

5 |

16.94 |

16.45 |

- |

- |

0.05 |

66.66 |

- |

|

6 |

17.1 |

16.15 |

0.06 |

0.02 |

- |

66.67 |

- |

|

7 |

17.03 |

16.47 |

- |

- |

- |

66.69 |

- |

|

8 |

17.29 |

16.1 |

- |

0.07 |

- |

66.68 |

- |

|

9 |

17.02 |

16.13 |

0.22 |

- |

- |

66.68 |

73 |

|

10 |

16.84 |

16.2 |

- |

- |

- |

66.23 |

- |

|

11 |

16.97 |

16.34 |

0.01 |

- |

0.02 |

66.66 |

- |

|

12 |

16.99 |

16.24 |

0.08 |

- |

0.08 |

66.65 |

- |

|

13 |

16.08 |

16.75 |

0.17 |

0.27 |

0.15 |

66.57 |

98 |

|

14 |

16.57 |

16.5 |

0.2 |

0.06 |

0.03 |

66.65 |

83 |

|

15 |

16.72 |

16.34 |

0.28 |

- |

- |

66.67 |

58 |

|

16 |

16.62 |

16.18 |

0.53 |

- |

0.08 |

66.65 |

31 |

|

17 |

16.57 |

16.26 |

0.31 |

0.13 |

0.11 |

66.61 |

52 |

Пижемская свита (Средний Тиман)

|

18 |

16.98 |

16.27 |

0.13 |

- |

- |

66.68 |

125 |

|

19 |

16.78 |

16.25 |

0.31 |

0.05 |

- |

66.68 |

52 |

|

20 |

16.72 |

16.41 |

0.19 |

0.03 |

- |

66.67 |

86 |

|

21 |

16.80 |

16.23 |

0.25 |

0.01 |

0.06 |

66.64 |

65 |

|

22 |

16.76 |

16.31 |

0.21 |

0.01 |

0.07 |

66.64 |

78 |

|

23 |

16.51 |

16.60 |

0.16 |

0.05 |

0.05 |

66.64 |

104 |

|

24 |

16.79 |

16.31 |

0.23 |

0.02 |

- |

66.67 |

71 |

|

25 |

16.89 |

16.10 |

0.30 |

- |

0.08 |

66.64 |

54 |

|

26 |

16.81 |

16.25 |

0.27 |

- |

0.02 |

66.66 |

60 |

|

27 |

16.75 |

16.37 |

0.22 |

- |

0.05 |

66.66 |

74 |

|

28 |

16.88 |

16.11 |

0.31 |

0.02 |

0.02 |

66.66 |

52 |

|

29 |

16.97 |

16.33 |

0.03 |

- |

- |

66.67 |

- |

|

30 |

17.09 |

16.06 |

0.18 |

- |

- |

66.67 |

89 |

|

31 |

17.03 |

16.19 |

0.12 |

- |

- |

66.67 |

135 |

|

32 |

17.02 |

16.33 |

- |

- |

- |

66.67 |

- |

|

33 |

16.95 |

16.4 |

- |

- |

- |

66.67 |

- |

|

34 |

16.82 |

16.56 |

- |

- |

- |

66.67 |

- |

|

35 |

17.13 |

16.1 |

0.11 |

- |

- |

66.67 |

146 |

(рис. 2, н-п). По результатам микрозондового исследования химического состава рутила из пород пижемской свиты видно, что он содержит следующие элементы-примеси, мас.%: Nb2O5 —0.04-1.94, Fe2O3 0.182.82, V2O5 0.23-1.98, MnO 0.01-0.15, Cr2O3 0.02-0.51, WO3 0.46-5.62. При сутствуют зерна рутила с включениями в виде светло-серой решетки ильменитовой структуры, в которых

|

Таблица 2 Химический состав ильменорутила и минеральные включения в нем |

отмечается повышенное содержание Fe2O3 (до 17.31 мас. %). В качестве |

||||||||||

|

Номер |

Компоненты, мас. ^ |

0 |

включений в зернах рутила присут |

||||||||

|

ствуют также монацит, мельчайшие |

|||||||||||

|

зерна |

анализа |

ТЮ2 |

Nb2O5 |

Та2О5 |

Ре2О3 |

V2O5 |

МпО |

wo3 |

SnO2 |

чешуйки золота и алюмосиликаты. К |

|

|

Асыввожская свита (Южный Тиман) |

числу наиболее важных типоморф |

||||||||||

|

1 |

49.52 49.92 |

19.32 19.46 |

12.71 12.7 |

13.56 13.03 |

0.88 0.87 |

- |

- |

4.01 4.02 |

ных признаков рутила относятся особенности его химического состава, и |

||

|

2 |

— |

— |

в первую очередь содержание эле |

||||||||

|

3 |

53.5 |

17.52 |

14.21 |

11.4 |

1.41 |

— |

— |

1.96 |

ментов-примесей [11]: ниобий типи |

||

|

4 |

55.96 |

15.45 |

14.77 |

11.39 |

0.83 |

- |

- |

1.6 |

чен для рутила из щелочных пород, |

||

|

5 |

85.95 |

4.91 |

3.37 |

4.11 |

0.77 |

— |

— |

0.89 |

ванадий — для рутила из основных |

||

|

6 |

90.24 24.06 |

3.83 36.66 |

2.23 15.35 |

2.49 11.63 |

1.14 0.47 |

2.8 |

- |

0.07 9.03 |

пород и кимберлитов, хром — для рутила из кимберлитов. По данным мик |

||

|

7 |

— |

||||||||||

|

розондовых исследований можно сде |

|||||||||||

|

8 |

26.99 |

39.84 |

6.29 |

13.19 |

0.52 |

3.18 |

- |

9.99 |

лать вывод, что этот минерал в отло |

||

|

1 |

9 |

15.62 |

4.16 |

3.99 |

2.82 |

0.1 |

- |

- |

73.31 |

жения пижемской свиты поступал из |

|

|

10 |

15.19 |

13.4 |

7.75 |

4.99 |

— |

0.82 |

0.66 |

57.19 |

нескольких источников рутилсодер- |

||

|

11 |

7.55 |

3.16 |

3.63 |

1.8 |

- |

0.17 |

0.65 |

83.04 |

жащих пород. Среди них могли быть магматические породы основного, |

||

|

12 |

15.02 |

42.67 |

9.3 |

15.11 |

0.5 |

3.73 |

9.14 |

3.8 |

ультраосновного и щелочного соста |

||

|

13 |

19.32 |

40.84 |

9.42 |

14.37 |

- |

3.65 |

10.36 |

1.93 |

ва. Хорошая сохранность акцессорно |

||

|

14 |

13.19 |

45.51 |

9.7 |

16.76 |

— |

3.43 |

9.09 |

2.32 |

го рутила, присутствие слабоокатан- |

||

|

15 |

27.79 |

31.49 |

10.44 |

13.87 |

0.38 |

2.26 |

11.42 |

2.35 |

ных и неокатанных кристаллов, ско |

||

|

8.44 |

46.14 |

8.86 |

17.94 |

3.66 |

12.39 |

2.57 |

рее всего, указывает на то, что вмеща |

||||

|

16 |

ющие их магматиты не могли нахо |

||||||||||

|

17 |

14.01 |

47.17 |

8.95 |

15.56 |

- |

3.37 |

8.65 |

2.29 |

диться на большом удалении. |

||

|

18 |

90.54 |

5.04 |

— |

3.52 |

0.9 |

— |

— |

— |

Ильменорутил представлен об |

||

|

19 |

83.28 85.45 |

7.09 5.85 |

- |

5.1 4.22 |

0.84 1.42 |

- |

3.69 3.06 |

- |

ломками зерен и осколками кристаллов размером до 0.25 мм, окрашенных |

||

|

20 |

— |

— |

— |

в смоляно-черный цвет (рис. 2, р). По |

|||||||

|

21 |

82.49 |

7.48 |

- |

5.11 |

1.34 |

0.16 |

3.42 |

- |

верхность зерен мелкоямчатая, трещи |

||

|

22 |

63.6 |

5.95 |

— |

5.58 |

0.89 |

— |

11.3 |

— |

новатая. Химический состав ильмено |

||

|

2 |

23 |

62.71 |

6.54 |

- |

8.24 |

1.01 |

1.13 |

20.37 |

- |

рутила из отложений пижемской свиты отличается низким содержанием |

|

|

24 |

60.03 |

6.07 |

— |

7.74 |

0.95 |

1.44 |

22.51 |

— |

Ta2O5 (0.18 мас.%), содержание Nb2O5 |

||

|

25 |

63.23 |

6.18 |

— |

7.65 |

1.15 |

1.09 |

20.7 |

— |

составляет 6.21—14.16 мас.%, V2O5 — |

||

|

26 |

58.8 |

5.31 |

- |

8.26 |

0.7 |

1.36 |

22.27 |

- |

0.21-1.4 мас.%, MnO - 0.02-2.99 мас.%, WO3 - 0.26-0.78 мас.%, Cr2O3 — 0.09- |

||

|

27 |

54.02 |

4.94 |

— |

5.54 |

0.38 |

0.74 |

14.98 |

— |

|||

|

0.28 мас.%. В минерале отмечаются |

|||||||||||

|

28 |

55.94 |

3.9 |

— |

2.77 |

0.4 |

0.32 |

5.11 |

— |

включения колумбита и магнетита |

||

|

Пижемская свита (Средний Тиман) |

(табл. 2). Источником ильменорутила |

||||||||||

|

29 |

89.00 |

7.03 |

— |

2.63 |

0.62 |

— |

0.72 |

— |

в отложениях пижемской свиты мог |

||

|

3 |

30 |

89.66 |

6.21 |

0.18 |

2.89 |

0.95 |

0.11 |

- |

- |

ли быть карбонатиты, так как известно, что ильменорутил из карбонатитов |

|

|

31 |

83.85 |

11.31 |

- |

4.10 |

0.70 |

0.04 |

- |

- |

характеризуется повышенным содер |

||

|

32 |

83.83 |

10.63 |

— |

4.14 |

1.40 |

— |

— |

— |

жанием ванадия (V2O5 до 1.4 мас. %). |

||

|

4 |

33 |

11.57 |

69.31 |

- |

14.61 |

0.21 |

2.56 |

- |

- |

Также установлено, что повышение концентрации титана в ильменорути- |

|

|

34 |

14.66 |

67.27 |

— |

13.95 |

0.38 |

2.99 |

— |

— |

ле может быть связано с развитием ме- |

||

|

35 |

79.85 |

13.86 |

- |

5.09 |

1.12 |

0.08 |

- |

- |

тасоматических процессов во вмеща- |

||

|

36 |

88.34 |

6.99 |

- |

3.71 |

0.52 |

- |

0.26 |

- |

ющих его породах [11]. |

||

|

37 |

86.83 |

7.03 |

- |

3.81 |

1.27 |

- |

0.78 |

- |

Сравнительная |

||

|

38 |

77.18 |

14.16 |

- |

7.37 |

0.57 |

- |

- |

- |

характеристика |

||

|

5 |

39 |

6.39 |

0.16 |

— |

92.05 |

0.25 |

0.48 |

— |

— |

алмазопроявлений Тимана |

|

|

40 |

9.48 |

_ |

_ |

90.25 |

0.25 |

0.02 |

_ |

_ |

Сравнение алмазопроявлений |

||

|

Осень на Южном Тимане и Ичетъю |

|||||||||||

|

41 |

77.70 |

13.91 |

— |

7.36 |

0.84 |

— |

— |

— |

на Среднем Тимане показало высо- |

||

|

42 |

89.36 |

6.27 |

— |

3.54 |

0.69 |

— |

— |

— |

|||

Примечание. Асыввожская свита: номера анализов: 1—4, 18—21 — ильменорутил, 5—6 — выделения рутила, 9—11 — оловосодержащие фазы, 7—8,12—17 — ниобийсодержащие фазы. В анализах 22,24,26—28 установлены UO3 (до 23.83 мас. %) и PbO (до 7.73 мас. %). Пижемская свита: 29—32, 35—38, 41—42 — ильменорутил, 33—34 — включения колумбита, в которых присутствует Sc2O3 (до 1.74 мас. %), 39—40 — включения магнетита. В анализах 36—38, 41 обнаружен Gr2O3 (до 0.28 мас. %).

кую степень сходства геологического строения и условий их формирования. Оба проявления относятся к основанию палеозойского разреза Тимана. Сходство отмечается в невыдержанности и малой мощности ал-мазсодержащих толщ, в их фациальной изменчивости, в степени зрелости осадков. Еще одним схожим параметром является наличие в рассматриваемых отложениях продуктов кор выветривания.

Общий видовой состав акцессорных минералов в алмазопроявлениях Осень и Ичетъю очень близок. Для обоих алмазопроявлений характерно наличие хромшпинелида, ильменору-тила и золота. Присутствие таких минералов, как гранат, пироксен, амфибол, эпидот, ставролит, турмалин, циркон, рутил, монацит, ксенотим, может указывать на сходство пород, слагавших области размыва. Сходны также морфологические особенности и микроэлементный состав многих акцессорных минералов из пород сравниваемых нами объектов, что показано выше на примере циркона и минералов титана.

В составе акцессориев отмечаются как минералы с хорошо сохранившейся кристаллографической формой, так и окатанные удлиненные и округлые зерна и их обломки, а также минералы с порошковатой структурой, которые разрушаются при легком надавливании на них. Это позволяет предположить, что большинство акцессорных минералов относится к аллотигенным образованиям, и свидетельствует об осадочной природе пород пижемской свиты, их формировании по выветрелому субстрату. Богатый видовой состав минералов тяжелой фракции, по-види-мому, указывает на поступление обломочного материала, а вместе с ним и алмазов из разных источников. Судя по неодинаковому составу акцессорных минералов и их химическим особенностям, размывался гетерогенный субстрат, источники сноса находились на разных расстояниях, что подтверждается разной степенью окатанности минералов и сона-хождением в породах минералов, имеющих разную устойчивость к механическому воздействию.

Для выявления местонахождения коренных источников алмаза было проведено определение дальности их переноса, которое показало, что материнские породы алмазоносных россыпей Осень и Ичетъю не могли на ходиться на большом удалении. Расстояние до источников сноса, вероятно, не превышало нескольких десятков километров. Об этом могут свидетельствовать данные по миграционной способности некоторых минералов, обнаруженных в тяжелой фракции асыввожской и пижемской свит, по дальности их возможного переноса [1], в частности колумбита, мала-кона (1.5-2.5 км), танталита (до 5 км), а также присутствие таких слабоустойчивых минералов, как пирит, амфибол, эпидот, и среднеустойчивых — монацита, ксенотима, альмандина, ставролита, анатаза.

Многие исследователи отмечают, что транспортировка материала в россыпь Ичетъю происходила с запада и юго-запада [12]. В этом случае районом развития материнских пород могла быть возвышенность Четласский Камень. Кроме того, в россыпь мог поступать материал с других близлежащих возвышенностей. Как считает А. Б. Макеев [4], возможными коренными источниками алмаза в россыпи Ичетъю являются лампрофиры Чет-ласского Камня. Этим же автором сделан вывод о том, что проявления карбонатитов на этой возвышенности относятся не к редкометалльному, а к кимберлитовому типу, что повышает их прогнозные перспективы на коренные источники. По мнению Б. А. Макеева [5], большая часть алмазов этого проявления не имеет признаков дальнего переноса, а сходство химического состава золото-палладиевых металлических пленок, обнаруженных на гранях кристаллов алмаза из месторождения Ичетъю и современного аллювия р. Косью на возвышенности Четласский Камень, свидетельствуют о едином типе коренного источника. Марганцовистый ильменит и цинкистый хромшпинелид, выявленные в местрождении Ичетъю, являются типоморфными акцессорными минералами четласских лампрофиров.

Как отмечалось выше, по геологическому строению, условиям формирования и дальности переноса материала алмазопроявление Осень мало отличается от алмазопроявления Ичетъю. Источником сноса материала в россыпь Осень могли быть пограничные с Тиманом и Уралом сводовые структуры Восточно-Европейской платформы с осложняющими их авлакогенами, и в первую очередь пограничные области Сысольского и Коми-Пермяцкого сводов.

Заключение

Приведенное выше минералогическое описание свидетельствует об осадочном образовании девонских отложений пижемской и асыввожс-кой свит. Алмазсодержащие терригенные отложения образовались при размыве гетерогенного субстрата. Судя по химическому составу циркона, рутила, ильменорутила и типоморфным парагенным ассоциациям, первоначально минералы формировались в разных условиях. По-видимому, в основном они были связаны с метаморфическими породами, гранитоидами, магматитами основного и ультраосновного состава, а также карбонатитами. Особенности химического состава минералов также дают основания для вывода об их участии в процессах корообразования.

Впервые сделан вывод о близости источников сноса материала для россыпей на Южном Тимане, а на Среднем Тимане этот факт подтвержден. Дальность переноса определялась на основе классификации Бергера. Транспортировка материала в тиман-ские россыпи в среднедевонское время происходила преимущественно с запада. Наиболее вероятным районом развития материнских пород россыпи Ичетъю могла быть возвышенность Четласский Камень, а россыпи Осень — пограничные с Южным Тиманом области Сысольского и Коми-Пермяцкого сводов. На Южном Тимане также возможно обнаружение среднедевонских алмазоносных россыпей промышленного значения, аналогичных россыпи Ичетъю на Среднем Тимане.

Главные перспективы выявления коренных источников алмаза на Тимане связаны с массивами щелочно-ультраосновных пород и карбонатитов Четласского Камня. Пограничные с Тиманом области Сысольского и Коми-Пермяцкого сводов не представляют первоочередной интерес в силу глубокого (более 1 км) залегания додевонских отложений.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта УрО РАН для молодых ученых и аспирантов № 14-5-НП-130.

Список литературы Видовой состав, химические и типоморфные особенности акцессорных минералов девонских алмазсодержащих отложений Южного и Среднего Тимана

- Бергер М. Г. Терригенная минералогия. М.: Недра, 1986. 227 с.

- Гракова О. В. Акцессорный ильменорутил алмазсодержащих среднедевонских пород Южного Тимана // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2011. № 10. С.11-13.

- Гракова О. В. Проблема генезиса алмазсодержащих отложений Тимана (алмазопроявления Осень и Ичетъю) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 21-й научной конференции. Сыктывкар: Геопринт, 2012. С. 42-46.

- Макеев А. Б., Лебедев В. А., Брянчининова Н. И. Магматиты Среднего Тимана. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 348 с.

- Макеев Б. А. Минеральные ассоциации и индикаторы рудоносности Пижемского титанового и Ичетъюского алмазоносного месторождений Среднего Тимана: Автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. Казань, 2012. 20 с.