Вихри акустической интенсивности в мелком море

Автор: Щуров Владимир Александрович, Кулешов Владимир Павлович, Ткаченко Елена Станиславовна

Журнал: Техническая акустика @ejta

Статья в выпуске: т.10, 2010 года.

Бесплатный доступ

В реальном волноводе мелкого моря исследовался перенос энергии от широкополосного источника в диапазоне 50…1000 Гц на дистанции от ~1000 м до ~5000 м. Глубина места - 120 м. Исследования проводились с помощью одиночного комбинированного приемника расположенного на глубине ~70 м. На различных частотах вычислялись следующие величины: акустическое давление, реальные и мнимые части ортогональных компонент интенсивности, разности фаз между акустическим давлением и компонентами колебательной скорости. Установлено, что интерференционным минимумам акустического давления соответствуют изменения направления вертикальной компоненты интенсивности на 180°; при этом разность фаз между акустическим давлением и вертикальной компонентой колебательной скорости «скачком» изменяется на 180°. Данные экспериментальные результаты указывают на существование вихрей интенсивности, посредством которых осуществляется перенос акустической энергии в мелком море. В работе результаты эксперимента представлены для частоты 90 Гц. Эксперименты проводились в заливе Петра Великого Японского моря. Как показали многочисленные эксперименты, вихревая структура существует во всей полосе частот 50…1000 Гц и на дистанциях до 5000 м

Акустическая интенсивность; комбинированные приемники; вихри интенсивности; акустика мелкого моря

Короткий адрес: https://sciup.org/14316266

IDR: 14316266

Текст научной статьи Вихри акустической интенсивности в мелком море

Электронный журнал «Техническая акустика»

В прибрежной зоне залива Петра Великого Японского моря при глубине места 120 м в диапазоне частот 5…1000 Гц проведены исследования по движению акустической энергии от проходящих судов на расстояниях от ~1000 м до ~5000 м. Расстояние от точки измерения до береговой черты составляет ~30 км. Дно представляет собой относительно ровную поверхность с небольшим уклоном в сторону свала глубин. Зависимость скорости звука от глубины: на поверхности с = 1494 м/с, на глубине 100 м с = 1457 м/с и далее до дна скорость звука постоянна. Скорость ветра изменялась в пределах 5…7 м/с. Наблюдалось развитое ветровое волнение. Исследования проводились с помощью телеметрической автономной комбинированной акустической приемной системы [1]. Оси х и у комбинированного приемника лежат в горизонтальной плоскости, ось z направлена вертикально от поверхности к дну. Основные измеряемые от времени величины: p(t) — акустическое давление; Vx (t) , Vz (t) — ортогональные компоненты колебательной скорости частиц среды. Вычислялись следующие величины: RepVi(t), ImpVi(t) — реальные и мнимые части ортогональных компонент интенсивности; А^-( t) — разности фаз между акустическим давлением и i-й компонентой колебательной скорости (i= x, y, z). Усреднения проводились в полосе 2 Гц, время усреднения — 3 с.

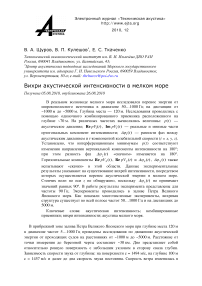

Основным результатом исследований является обнаружение периодического изменения направления на 180° вертикальной компоненты интенсивности Re pV z ( t ) в широкополосном шуме в зависимости от расстояния между приемником и проходящим судном. Данное явление наблюдалось в экспериментах на частотах 50…1000 Гц. В настоящей работе в качестве примера выбрана частота f = 90 Гц. На рис. 1, 2 представлены результаты натурного эксперимента. Время t = 2150 с соответствует расстоянию ~ 1200 м от неподвижного приемника до движущегося источника, t = 2150 с — расстоянию 1725 м. Скорость движения судна ~1,5 м/с.

Рассмотрим рис. 1а. Акустическое давление

p

(

t

) флуктуирует в результате многолучевой интерференции. Глубина относительных минимумов

p

(

t

) достигает величины ~ (–10) дБ. Интерференционные минимумы

p

(

t

) (рис. 1а, интервалы

g-h, k-l

и точка

m

) соответствуют смене направления на 180°

z

-компоненты интенсивности

Re

pVz

(

t

)

(рис. 1b). Направления распространения

Re

pVz

(

t

)

обозначены векторами

Ki

(

i= x, y, z

). На рис. 1b отмечено 4 различных ориентаций направлений

Kz

. Стрелки у волнового вектора

Kz

показывают направление движения

z

-компоненты интенсивности

Re

pVz

(

t

)

на данном временном отрезке. Положительные значения децибел на рис. 1b соответствуют вертикальной компоненте интенсивности

Re

pVz

(

t

)

, распространяющегося от поверхности к дну

(

Kz

>

0

)

; отрицательные значения

Re

pVz

(

t

)

соответствуют движению энергии от дна к поверхности

(

Kz

<

0

)

[1, 2]. Разность фаз

A(p

z

(

t

)

между акустическим давлением

p

(

t

) и

z

-компонентой колебательной скорости

Vz

(

t

) (рис. 1с) изменяется в пределах -90°<

A(p

z

(

t

)

<90° в области

e-f

(

Kz

>

0

)

и имеет среднее значение 0°. Область

g-h

для

Re

pVz

(

t

)

и

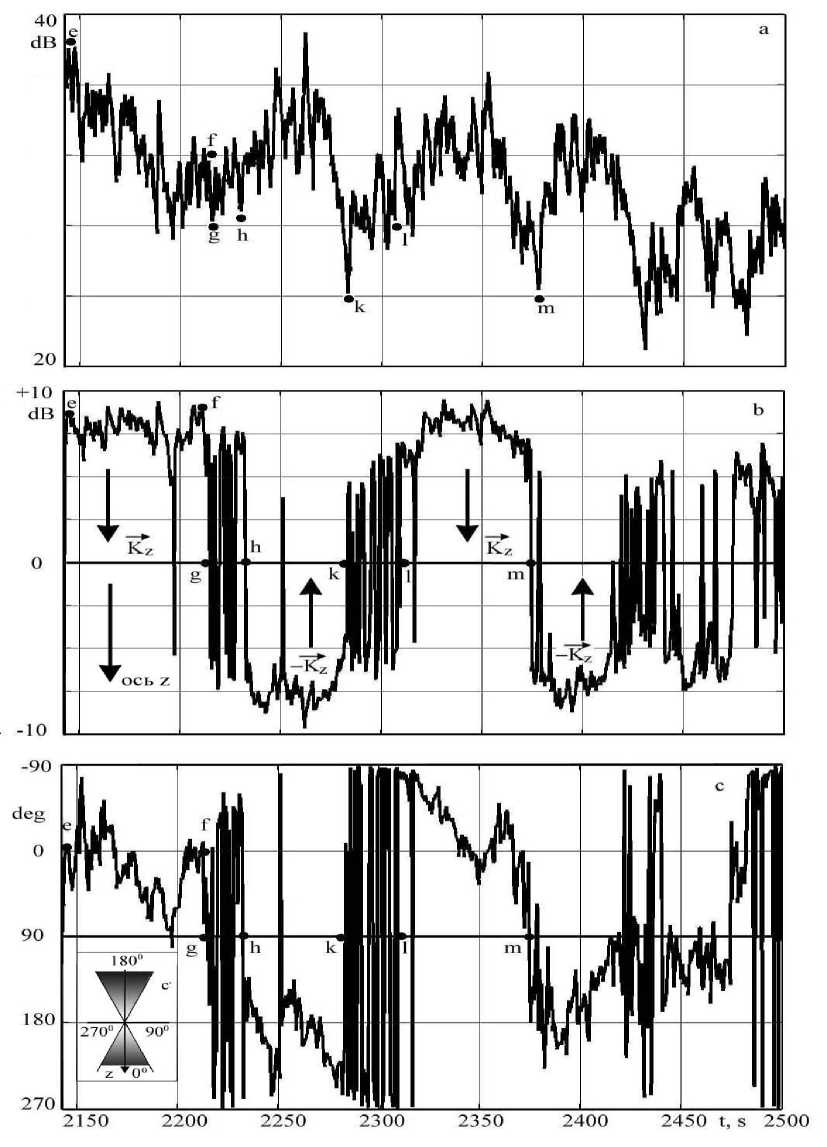

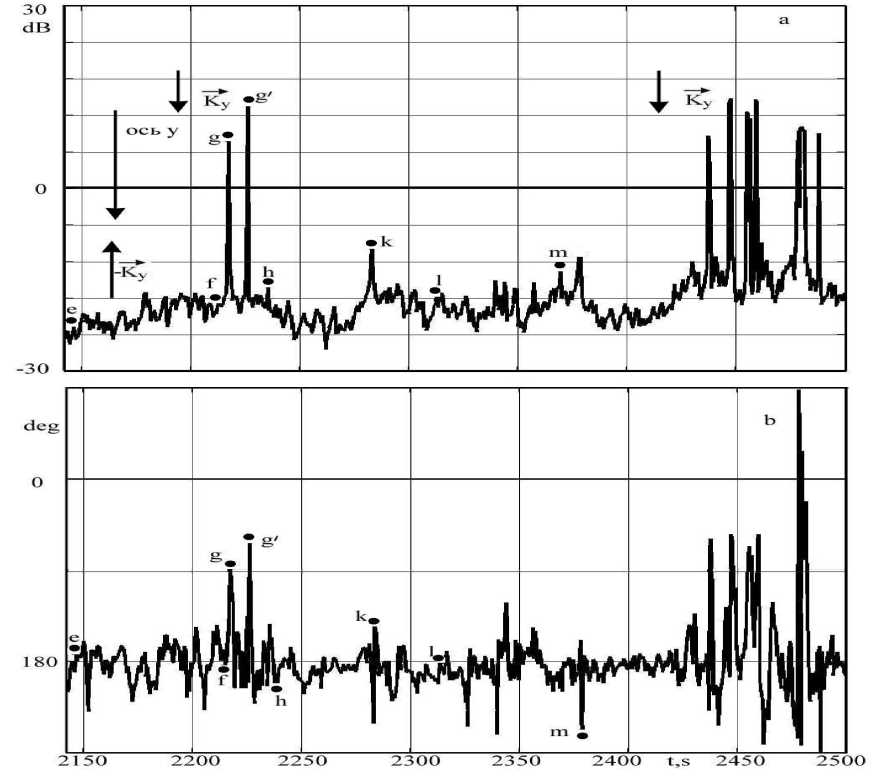

A z(t) является областью неустойчивости. В этой области p (t) принимает минимальные значения. Неустойчивость A(pz (t) в этих областях объясняется тем, что фаза акустического давления в области относительного минимума p(t) разрывна, но колебательная скорость не терпит разрыва [3]. В области h-k (Kz< 0) наблюдается устойчивый поток акустической энергии идущий от дна к поверхности. В этой области p(t) достигает максимальных значений; разность фаз изменяется в пределах 90°< A^z (t) <270° со средним значением 180°. Рис. 1. Зависимость от времени: а) p (t) — акустическое давление; b) Re pVz (t) — z -компонента акустической интенсивности; с) A(pz (t) — разность фаз акустического давления p(t) и Vz (t) вертикальной компоненты колебательной скорости. На врезке с‘ приведены наиболее вероятные значения интервалов углов A z (t) в областях e-f и h-k В областях e-f и h-k, в которых наблюдаются устойчивые потоки энергии с Kz > 0 и Kz< 0, тем не менее Apz (t) не остается постоянной. В первом случае Apz (t) находится в первом и четвертом квадрантах (Apz (t) =0°±90°); во втором — во втором и третьем квадрантах (Apz (t) =180°±90°). Многолучевость распространения в мелком море приводит к тому, что изменение фазы p(t) может опережать (в этом случае A(pz (t) =0°+90° и Apz (t) =180°+90°) или отставать (в этом случае Apz (t) =0°-90° и A z (t) =180°-90°) от фазы V(t). Далее в областях k-l и l-m все происходит аналогично —— —— области e-k с тем только отличием, что Kz< 0 (область h-k) переходит в Kz > 0 (область l-m). Рис. 2. Зависимость от времени: а) Re pVy (t) — у-компонента акустической интенсивности; b) Apy (t) — разность фаз акустического давления p (t) и компоненты колебательной скорости частиц среды Vy (t) Величины Re pVz (t), Apz (t), Re pVx (t), Apx (t), Re pVy (t), Apy (t) дают полное представление о движении акустической энергии в океаническом волноводе. В данной работе рассматриваются только компоненты RepVz (t), Apz (t) и RepVy (t) , Apy (t), которые полностью описывают движение акустической энергии в плоскости yOz. На рис. 2 приведены кривые RepVy (t) и Apy (t) . Y-компонента интенсивности Re pVy (t) (рис. 2а) меняется по величине в пределах 6 дБ за исключением экстремальных областей g-h, k-l, точки m и распространяется по направлению (–у), поскольку Apy (t) «180°. В момент времени, которые соответствуют «переключению» направлений RepVz(t), в горизонтальной плоскости RepVy(t) также изменяет направление на 180°, т.е. меняет направление на (+у) (точки g, g', k, m). Разность фаз Apy (t) в этих точках также испытывает «скачки». Все перечисленные выше особенности: существование противопотоков в плоскости yOz и их неустойчивость в области изменения направления RepVz(t) на 180°; относительный минимум акустического давления p(t), совпадающий с областью неустойчивости; скачки разности фаз Apz (t), Apy (t) в области неустойчивости — все это указывает на наличие в данной подводной среде вихрей интенсивности [3]. Информация, которую дает нам одиночный комбинированный приемник, указывает на существование признаков вихрей интенсивности в мелком море. Возможно, используя вышеизложенную информацию, представить некоторые элементы вихря. На рис. 3 представлена схема расположения элементов вихря вдоль горизонтальной оси (-y). Из вида кривых Re pVz (t), Apz (t) и Re pVy (t), Apy (t) следует, что существуют центры вокруг которых происходит разворот линий интенсивности, изгибание линий интенсивности, изменения направления Ky на противоположное. Если при изменении направления Kz происходит переориентация потока энергии вверх-вниз, то изменение уровня горизонтального потока говорит о развороте вектора интенсивности в плоскости yOz. Таким образом, в подводном волноводе ограниченного поверхностью и дном, при условии, что длина звука много меньше глубины места, энергия течет вдоль волновода, проходя через вихри. Рис. 3. Возможная схема движения энергии по оси (–у) на глубине расположения комбинированного приемника, точки е-k взяты с рис.1, 2; • - центр вихря Описанный механизм переноса акустической интенсивности открывает новые возможности в исследовании акустических свойств мелкого моря. Обнаруженные вихревые структуры представляют интерес как для физической акустики, так и для прикладных задач подводной акустики. Исследования проведены при поддержке российско-китайского гранта РФФИ 08-05-92210-ГФЕН_а.

Список литературы Вихри акустической интенсивности в мелком море

- Shchurov V. A. Vector acoustics of the ocean. Vladivostok. Dalnauka. 2006. 296 p.

- Щуров В. А., Кулешов В. П., Ткаченко Е. С. Фазовые спектры интерференции широкополосного поверхностного источника в мелком море//Акустика океана. Сборник трудов XXII сессии Российского акустического общества и Сессии Научного совета РАН по акустике. М.: ГЕОС. Т. 2. 2010. С. 248-251.

- Mann J. A., Tichy J., Romano A. J. Instantaneous and time-averaged energy transfer in acoustic fields//J. Acoust. Soc. Am. 1987. Vol. 82. №1. P. 17-30.