Виктимологическая профилактика корыстно-насильственных преступлений (грабежей и разбойных нападений) совершаемых в общественных местах и на улицах на примере УрФО

Автор: Каменских О.В.

Журнал: Виктимология @victimologiy

Рубрика: Виктимологическая профилактика

Статья в выпуске: 1 (19), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе анализа криминологической характеристики рассматривается виктимологическая специфика грабежей и разбойных нападений. В период с 2003 по 2017 годы число зарегистрированных разбоев снизилось на 64 %, число грабежей - на 68 %. Объясняется подобное снижение показателей стабилизацией социально-экономической обстановки, повышением эффективности работы правоохранительных органов, повышением уровня правосознания населения. Выявлено, что для жертв данных преступлений характерна низкая виктимность с преобладанием социальных факторов ее детерминации. В частности, следует различать грабежи и разбои, совершенные в общественных местах, от аналогичных преступлений, совершенных в жилых помещениях. Основные отличия заключаются не только в месте совершения преступления, но также и в особенностях виктимного поведения. По мнению автора, распространенное мнение о том, что при проявлении должной осмотрительности жертва могла бы избежать нападения, является преувеличенным. В случаях, если нахождение в общественных местах (в том числе на улицах) в ночное время суток представляет собой серьезную угрозу для граждан, то виной является не «виктимное» поведение, а просчеты со стороны государства в обеспечении общественной безопасности. Говоря об общности детерминации грабежей и разбоев, необходимо обращать внимание на общность детерминации виктимного поведения. В данном случае немаловажную роль играет уровень правосознания, которым в той или иной степени наделены жертвы условного типа: активная жертва, пассивная жертва, нейтральная жертва. Определены основные направления проведения профилактической работы, включая виктимологические подходы.

Виктимология, виктимность, жертва преступления, корыстно-насильственные преступления, виктимологическая профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/14118688

IDR: 14118688 | УДК: 343.9

Текст научной статьи Виктимологическая профилактика корыстно-насильственных преступлений (грабежей и разбойных нападений) совершаемых в общественных местах и на улицах на примере УрФО

Вопросы впктимологпп в современное время становятся все более актуальными, что связано, во-первых, с расширением границ криминологической науки п выделением впктимологип в качестве самостоятельной области знаний, во-вторых, с возрастанием практического интереса к профилактическим мероприятиям, и в-третьих, с объективными сложностями дальнейшего снижения численности корыстно-насильственных преступлений, обусловливающих необходимость поиска дополиптельных средств борьбы с преступностью.

Описание исследования

В юридической науке грабежи п разбои традиционно рассматриваются исходя из единых методологических позиций.

Так, исследователь Н. Т Анне в характеризует грабежи и разбои как «криминологически однородный феномен ввиду общности причинной детерминации» [1, с. 141]. Мы полагаем, что в данном случае нужно вести речь не только о единстве детерминации совершения преступления, но также и об общности детерминации виктпмного поведения. При этом, следует различать грабежи и разбои, совершенные в общественных местах, от аналогичных преступлении, совершенных в жилых помещениях. Основные отличия зак.иючаются не только в месте совершения преступления, но также п в особенностях виктпмного поведения. Жертвы грабежей п разбоев, совершенных в общественных местах, зачастуто не знакомы с преступником п не характеризуются выраженных впктпмным поведением. Как справедливо отмечают Т В. Барчук, К. В. Вишневецкий, «большинство выделяемых в литературе детерминантов сами по себе не порождают виктимности, а определяют ее структуру п динамику в каждый конкретный период развития общества» [2, с. 120]. В рассматриваемых нами случаях следует переносить центр тяжести с психологических детерминантов на социальные. Сразу же отметим, что распространенное мнение о том, что при проявлении должной осмотрительности жертва могла бы избежать нападения, является преувеличенным. Большая часть традиционных рекомендации по данному поводу сводится к отказу от поздних выходов на улицу7 и различных видов провокационного поведения. Однако, многие граждане ввиду графика работы, транспортных проблем, разных личных обстоятельств вынуждены возвращаться домой в позднее время суток. Что же касается ночных клубов и поздних гулянии, порицаемых криминологами, то мы не видим объективных оснований для снижения подобной социальной активности. В случаях, если нахождение в общественных местах (в том числе на улицах) в ночное время суток представляет собой серьезную угрозу для граждан, то виной является не «впктпмное» поведение, а просчеты со стороны государства в обеспечении общественной безопасности.

Острая необходимость в прекращении социальной активности в общественных местах в позднее время характерна для криминализованных районов.

В впктимологпи существуют различные классификации жертв преступных посягательств. Зачастую жертвами грабежей и разбоев являются «нейтральные» жертвы, которые не демонстрировали выраженного виктпмного поведения. Также имеются и пассивные жертвы, которые не оказывали сопротивления преступнику7 даже при наличии объективной возможности оказать противодействие либо скрыться. Здесь мы частично разделяем точку зрения Н. В. Сплавской, которая видит корни подобного поведения в особенностях правосознания. Н. В. Сплавская придает низкому уровню правосознания впктимизирующее значение, отмечая, что«...как жертвы-провокаторы, так и пассивные жертвы обладают низким уровнем правосознания. Если жертва-провокатор ставит собственные интересы выше закона, то пассивные жертвы не оказывают сопротивления ввиду7 опасности привлечения их самих к уголовной ответственности» [6, с. 26]. Здесь мы отметим, что многие пассивные жертвы действительно имеют негативное восприятие закона в том плане, в котором допускают привлечение их к уголовной ответственности даже в случае легальной самообороны. Безусловно, высказанные аргументы необходимо развивать приме-нительно к конкретным видам преступлений. Жертвы грабежей и разбоев зачастую напуганы нападением, совершаемым с быстротой, наглостью и агрессивностью, и не в состоянии моментально принять взвешенное решение. Какправило, жертвы по причине физического и психического превосходства преступника выну7ждены демонстрировать пассивное поведение, которое здесь нельзя раскрывать полностью через категорию виктимности.

Поскольку7 жертвы грабежей и раз-боев обладают разным социальным ста-тусом, то в первую очередь необходимо анализировать конкретные личностные предпосылки виктимного поведения. И. Л Емельянов выделяет индивидуальную, групповую и массовую виктимность, под индивидуальной виктимностью понимая «свойство человека, обусловленное его социальными, психологическими или биофизическими качествами, способствующее в определенной жизненной сипании возникновению преступления» [5. с. 242|. 'Гог факт, что жертвы фабо-жей и разбоев являются «ней тральными», порождает пеобходнмтхть рассмтрепия кашхтв отдельных жертв преступлений. С би(х|)изическими качествами здесь отдельных пояснений не требуется — большей внктимн(хтью. нежели молодые мужчины, обладают женщины и дети (вк. почая подртхтков). Психологические качества обладают меньшей зпачиматью по сравнению с жертвами других преступлений ввиду внезашкхти нападения и высоким уровнем агрессии преступника, что не позволяет большинству потерпевших вовремя среагировать. К. В. Вишневецкий подразделяет мотивы поведения жертв на виктимогонные и антивиктимо-генпые |3. с. 156|. В данном случае явные виктимогонные мотивы присутствуют не всегда, шхжольку доминируют мочивы антивиктимогенного толка. Также по следует включать концепции. характерные для общей виктимологии (к тому же, что многие из них крайне противоречивы). К примеру, мы не согласны с утверждением Е. С. Фоминых о том. что «психологический механизм связан с разрушенном базисных утверждений, связанных с позитивным Я-образом» |7, с. 6|, шхжольку жертвы-провокаторы (хотя таких в рамках фабежей и разбоев меньшинство) зачастую имею т позитивный Я-образ.

Наибольший интерес (в частности, интерес с точки зрения профилактики) имеют социальные качества. Но миопию А. В. Майорова, «...виктимогонные факторы нрестушкхти непосредственно связаны с ее причинами, зачастую яв.чяюпш производными одних» |8. с. 118|. Эти факторы определяются территориа.чьпыми условиями, струкчурой пасе.чепных пунктов. взаимехтюшениями между различными слоями и группами населения. 11е.чьзя ставить в вину че.ловеку то, что он проживает в соцпа. чыю и об. чагоно. чучпом районе, возвращается с рабочы в позднее время суток и др., как нельзя забыва ть и того важного факта, ччх> в отдельные регионы пашей страны обычно ссылали неблагонадежных с политической чх>чки зрения и различный преступный сброд, ччх) прямым и непосредственным образом влияло на криминогенную обстановку в .утих регионах. Конечно. такой исторический факчх>р. влияющий на качественные и ко. чичественные характеристики нрестушкхти в Уральском федеральном округе, но можеч’ выпасть из ноля зрения. Например, дехтаточно высокий уровень преступности в Свердловской обч>ясня-ечх:я большим, более 30-чи, ко.чичесгвом пенитенциарных учрежден ий, расположенных на территории региона |9|.

Результаты исследования

Таким образом, нами выявлена вик-тимологическая специфика фабежей и разбоев. Каким же образом ст]Х)игь профилактическую рабочу? Перед (гпигюм па

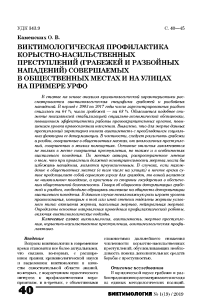

Число осужденных за совершение грабежей и разбойных нападений в РФ

Рис. I. Число осужденных за совершение грабежей и разбоев в РФ

данный вонрсх: обратимся к статистическим данным. 11а рис. 1 (гп)браяхоны сведения о суднмсхггн но (гг. 161 ист. 162 УК РФ.

Как мы видим, число осужденных к 2017 тду сущеетвепное chiын. кхч>. Пиковые значения в рамках рассма1рпваемого периода (2003—2017 гг.) были .кх'гпг-нуты в 2005 году. Число разбоев снизи-л<х:ь на 64 %, число фабежей — на 68%. Объясняется подобное снижение показателей стабилизацией социально-экономической обстановки, повышением эффективности работы правоохранительных органов: повышением уровня нрав<хчхшапня населения.

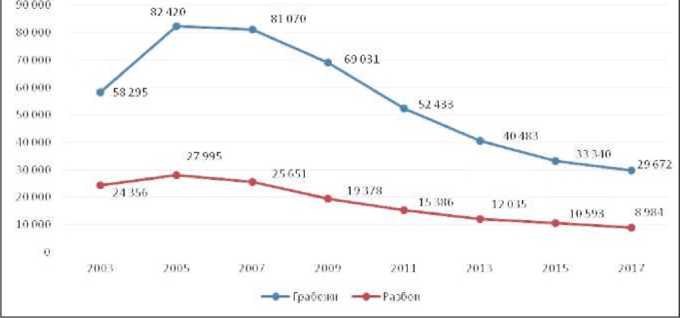

Обратим внимание теперь на статистику Уральского федерального округа (рис. 2).

зданий, образующее неосвещенные проулки, нелинейные проходы. Практически все указанные недостатки не могут быть ио |равле11 ы государстве! и i ы ми органами, для нивелирования их криминогенного значения требуется развитие системы уличного (хщещения и усиленно патрулирования полицией. В случае, если имеются проблемы с транспортным сообщенном, п) необходимо оптимизировать рабту городского пассажирского транспорта. Помимо этого. традиционно высокой зпачихкхтыо обладает работа участковых уполномоченных полиции. Отдельно скажем о необходимости комплексного бл а г< wcq юйства герр итор и й. что создаст более благоприятный социальный фон.

Рис. 2. Число уголовных дел., поступивших в суды обиуй юрисдикции по ст. НИ УК РФ и ст. 162 УК РФ в Уральском федеральном округе

За последние годы существенных изменений в Уральском <1)0 не произошло, однако заметна тенденция к снижению числа привлекаемых к уголовной ответ-ствешкхгги лиц. Для дальнейшего улучшения ситуации требуется расширение комплекса принимаемых мер и увеличением объема профилактической работы. В целях профилактики в первую очередь необходимо обратить внимание на архи-тектурные и инфраструктурные особенности жилого района. 11егатнвную роль нграютне1Х)лькозаб})ошенпые и не.ихпро-енпые здания, недействующие обч>екп>1 промышленной пш|)рас’|рук1уры. начала лесных зон. но также и расположен но

Заключение и выводы

Виктимологическая профилактика должна осуществляйся также и пнети-гугамп фажданекого общества, что не вписывается в существующую профилактическую систему по 1Х).1ько по причине перазв1Г1ххти либо полнот отсутствия соотвептвующих институтов, по также и ввиду концептуальных <хшов российской правоохранительной системы. не допускающих посторонней) вмешательства в исконную сферу деяте.1ыкх'тп правоохранительных органов. 'Гребуется создание и функционирование на регу.1ярной (хшове объединений граждан, оказывающих психологическую подтержку жертвам грабежей и разбойных нападений. Также нелишним будет информирование населения районов о шаблонах поведения, снижающих возникновение криминогенных ситуаций. В данном случае впктимологическая профилактика должна являться частью общей системы профилактики совершения преступлений.

Таким образом, дальнейшее снижение числа грабежей п разбойных нападений возможно при проведении комплексной впктпмологпческой профилактики, носящей дифференцированный характер, при которой исходить следует в первую очередь из специфики конкретных жилых районов, что позволит уменьшить вероятность возникновения криминогенных ситуаций. Работу следует осуществлять в первую очередь с социальными виктпмологпческпми детерминантами, что порождает необходимость выделения в впктпмологпческой теории п практике отдельной разновидности групповой виктимности, основанной на территориальной общности, а не на выделении отдельных социальных групп и широких социальных общностей. Успешность впктпмологпческой профилактики будет зависеть не только от наличия практической инициативы, но также и от развития виктпмологпчес-кой научной мысли.

Список литературы Виктимологическая профилактика корыстно-насильственных преступлений (грабежей и разбойных нападений) совершаемых в общественных местах и на улицах на примере УрФО

- Алиев, Н. Т. Современный грабеж: криминологические проблемы / Н. Т. Алиев // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - 2011. - № 6. - С. 140-143.

- Варчук, Т. В. Виктимология: учебн. пособие / Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008. - 191 с.

- Вишневецкий, К. В. Механизм виктимологической детерминации / К. В. Вишневецкий // Теория и практика общественного развития. - 2014. - № 10. - С. 154-157.

- Данные судебной статистики [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. - URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 05.06.2018).

- Емельянов, И. Л. Виктимность и виктимизация: понятие, виды, проблемы профилактики / И. В. Емельянов // Известия Алтайского государственного университета. - 2013. - № 2 (78). - С. 241-246.

- Сплавская, Н. В. Правосознание молодежи как фактор их повышенной виктимности / Н. В. Сплавская // Виктимология. - 2015. - № 3 (5). - С. 24-28.

- Фоминых, Е. С. Психологические механизмы виктимности / Е. С. Фоминых // Концепт. - 2014. - № 5. - С. 1-7.

- Майоров, А. В. Виктимологическая модель противодействия преступности: монография / А. В. Майоров. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 224 с.

- Юзиханова, Э. Г. Тенденции преступности в Свердловской области / Э. Г. Юзиханова, О. В. Каменских // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2016. - № 3 (37). - С. 95-104.