Виктимологический аспект противопреступной политики в условиях специальной военной операции. Информационная сфера

Автор: Горшенков А.Г., Горшенков Г.Г., Горшенков Г.Н.

Журнал: Виктимология @victimologiy

Рубрика: Предупреждение преступности

Статья в выпуске: 2 т.12, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы политического обеспечения противодействия преступности в чрезвычайно опасных для жизни условиях специальной военной операции, особенность которых заключается как в информационной войне или внешнем характере информационной опасности, так внутреннем характере угроз виктимологической безопасности, сущность которой представляют деструктивные процессы массовой коммуникации. Анализируется вербальная агрессия - вербовочная, основанная на продажности, корыстолюбии, легкомыслии адресатов, реализуемая методом манипулирования с использованием приемов пропаганды и агитации, других социально-психологических приемов. Излагаются положения о специфическом типе жертвы вербальной агрессии - криминализированной жертвы. Высказываются рекомендации обеспечения виктимологической безопасности информационными методами с использованием возможностей противопреступной политики на ее концептуальном, законодательном и исполнительном уровнях.

Противопреступная политика, научная безопасность, «непредвиденная» преступность, криминализированная жертва, вербальная агрессия, дисфункция

Короткий адрес: https://sciup.org/14133261

IDR: 14133261 | УДК: 343.988 | DOI: 10.47475/2411-0590-2025-12-2-230-242

Текст научной статьи Виктимологический аспект противопреступной политики в условиях специальной военной операции. Информационная сфера

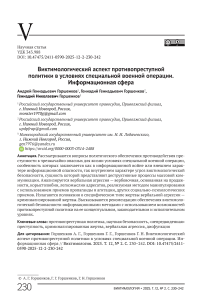

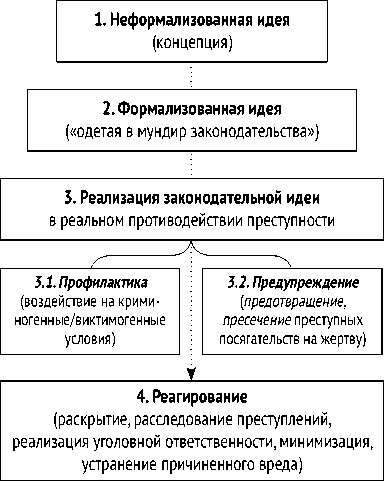

Начнем с основного понятия «противо-преступная политика». Наше определение, предложенное проф. В. С. Комиссаровым, в основе своей ориентировано на содержание понятия «уголовная политика»: политика противодействия преступности (противопреступная политика) — направление главным образом внутренней государственной политики, ориентированное на теоретическую разработку и практическую реализацию стратегических и тактических целей, методов их достижения, а также принципов политической мысли и деятельности путем формирования соответствующего законодательства, последующей его реализации, а также работы с населением в целях устранения крими-ногенности обстоятельств, способствующих совершению преступлений, минимизации причиняемого ими вреда и в целом преступности (рис. 1).

Применительно к условиям специальной военной операции противопреступная политика трактуется нами как искусство управления противодействием преступности, в котором доминирует виктимологи-ческий аспект.

Допущенная оговорка «главным образом» подразумевает наличие и другого, транснационального направления , т. е. внешнего аспекта противопреступной политики, который очевиден в условиях информационной войны, вражеской

Рисунок 1 - Политика противодействия преступности [ Figure 1 — Anti-crime policy ]

пропаганды, нескрываемой агрессии (недружественных стран и особенно Украины), в частности агрессии вербальной, т. е. направленной на провоцирование в сознании и психике людей ложных восприятий , нега тивных эмоций , переживаний , что ведет к причинению морального и материального вреда .

Вербальная агрессия замаскировывается в модели деструктивного поведения, которое затем используется для манипулирования людьми в различных целях, вплоть до совершения террористских актов. Примером тому может служить убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова и очередное замышляемое украинские спецслужбами покушение — на российского военачальника, героя России, генерала Александра Дворникова1.

Средства массовой коммуникации регулярно публикуют сообщения о других примерах — шпионажа, диверсий. В России в последние годы очень распространены антивоенные акции: поджоги релейных шкафов, военкоматов.

Претерпевая поражение на фронте, киевский режим усиливает террористическая деятельность, в том числе вербовку и втягивание в преступную агрессию неустойчивых граждан, особенно несовершеннолетних, для чего в ход идут различные приемы и средства — возможности интернет-ресурсов, прямые угрозы, шантаж и подкуп. Особенно изощренно вербовщики действуют в соцсетях, совершают в отношении доверчивых людей мошеннические финансовые операции и тем самым вовлекают их в денежную зависимость, после чего ими манипулируют во враждебных к России целях.

Образовался своего рода информационный фронт, которым командует мощная группировка специалистов. В ней объединены украинский центр информационнопсихологических операций ВСУ и целая армия маркетологов (специалистов в области управления социальными сетями, создающих и публикующих соответствующую информацию, анализирующих их эффективность) и таргетологов (специалистов в области таргетированной рекламы, «в которой используются методы и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с заданными параметрами»)1. В Украине действуют около 400 мошеннических центров, из криминальных доходов которых 40 % идут на финансирование украинских боевиков 2.

Масштабы этой деятельности огромны, в нее украинские националисты вкладывают несметные средства. Например,«по данным экспертного сообщества только на прямой закуп таргетированной рекламы было потрачено несколько миллиардов рублей за неделю (выделено нами — авт .)»3.

Под влиянием развернутой активной агрессивной пропаганды попадают в первую очередь масса молодежи, маргинальные слои и лица с психическими заболеваниями, а также те, кто остро нуждаются в деньгах, а то и множество обыкновенных корыстолюбцев, готовых даже за малые деньги совершать диверсии, убийства.

Приведем некоторые статистические данные МВД РФ об основных видах преступности, во многом обусловленных проведением специальной военной операции (данные заимствованы из ежегодных обзоров МВД РФ состояния преступности в России за 2023 и 2024 годы) (табл. 1).

В 2014 г. от преступных посягательств погибло 23,5 тыс. человек (+11,5 %).

Как видим, в 2024 году было зарегистрировано 1191 террористический акт. Это рекордная цифра за все время ведения такой статистики, когда изначально (в 2003 году) было 410 терактов. Рост составил 65 %.

Такая же статистическая картина характерна для преступлений террористического характера (публичные призывы к терроризму, организация террористического сообщества, захват заложника). Если в 2003 году таких преступлений зарегистрировано 2 382, то в 2024 году их число увеличилось до 3 714 4.

В 2024 году также зарегистрировано рекордное число (за все время ведения статистики) преступлений экстремистской направленности, а именно в количестве 1 719. Это в два раза больше средней величины, взятой за двадцать прошедших лет 4. Трудно представить количество жертв таких преступлений.

Аналогичная статистика выглядит и в отношении информационной преступности . По данным МВД РФ, в 2024 году совершено 40 % преступлений (от общей массы преступления) с использованием информационнотелекоммуникационных технологий (наземных, спутниковых, сотовых линии связи…), что на 13 % больше, чем в 2020 году 4.

И, конечно же, обращает на себя внимание мошенничество. Из 765 000 зарегистрированных в 2024 году преступлений, 486 000 — мошенничество (63 %). От рук кибермошенников пострадали почти 449 000 человек5. Сумма похищенного у жертв составила до 300 миллиардов рублей 6. Такой суммы хватило бы на развитие в 2024–2026 годы беспилотных авиационных систем России 7.

И хотя жертвами телефонного мошенничествам оказываются примерно один из ста (но это примерно 200 000 граждан), все равно количество их и потерянных ими средств

Таблица 1 - Основные виды преступлений , во многом обусловленные проведением специ альной военной операции

[ Table 1 — The main types of crimes, largely due to the conduct of a special military operation ]

|

№п / п |

Преступность |

Сравнительные данныепо основным видам преступности , во многом обусловленными СВО |

||

|

Период |

2003 г. |

2024 г. |

Разница |

|

|

1 |

Террористические акты |

410 |

1 191 |

+ 751 |

|

2 |

Преступления террористического характера |

2 382 |

3 714 |

+1 332 |

|

3 |

Преступлений экстремистской направленности |

1 340 |

1 719 |

+379 |

|

4 |

IT-преступления |

677 000 |

765 400 |

+88 400 |

огромное. Как свидетельствует Сбербанк России, «Ежесуточно гражданам поступает 20 млн звонков в сутки… Аферисты похитили у россиян в прошлом году 250–300 млрд руб. Одной из самых больших сумм, переведенных мошенникам в прошлом году, МВД называло около 180 млн руб.» 1.

Основная часть

Анализ такого рода криминальной практики наводит нас, в частности, на мысль о проявлении особого типа жертвы, которая определяется нами как « криминали зированная жертва ».

Виновная жертва . В ней просматриваются два подтипа: некритичный (которого вербуют) и корыстолюбивый (с которым заключается сделка). Мы усматриваем одну важную особенность криминализированной жертвы: «удвоенная» общественная опасность уголовно-правовых отношений.

В специальном (на данную тему) приз-релизе Центра общественных связей ФСБ разъясняются нехитрые способы уберечь себя от того, чтобы не попасться на нехитрый прием вражеских вербовщиков и не остаться в дураках, т. е. стать «виртуальным диверсантом». Ветеран-контрразведчик, подполковник в отставке

-

В. Карпов так и заключает: «Главное, не будь доверчивым дураком» 2.

Так вот, рассматриваемый нами указанный тип получает двойную плату — одну за предстоящий преступный акт; другую — за совершенный акт. Как в народе говорят: скупой платит дважды. Только здесь плата особенная (рис. 2).

Вначале общественная опасность заключается в действиях субъекта информационного воздействия (вербовщика) на потенциальную жертву, в результате которого она, во - первых , оказываясь реальной жертвой вербовщика, во - вторых , в свою очередь сама становится источником общественной опасности, причем, в большей ее степени, и более насыщенном негативом характера. Вспомним ст. 281 УК РФ «Диверсия», предусматривающую максимальное наказания лишение свободы на срок от 10 до 20 лет (ч. 1) и на срок от 15 до 25 или пожизненным лишением свободы (ч. 3). И как лицо, уже осужденное, вынуждено испытывать те вредные для здоровья, а то и для жизни последствия, о которых его, как и других, ему подобных, предупреждали, публично разъясняя уголовную ответственность за подобные деяния.

Однако прав контрразведчик, говоря о доверчивых дураках, ярким представи-

Преступник

Рисунок 2 - Криминализированная жертва [ Figure 2 — Criminalized victim ]

телем которых и выступает криминализированная жертва. Было бы полезно о таких правовых нигилистах подробно знакомить население через средства массовой коммуникации. При этом нужны не столько сухие абсолютные цифры и формальные комментарии об уголовной ответственности, сколько конкретные преступные акты, когда такие вот корыстолюбцы да и легковерные люди выслушивают сладкие многообещающие слова о «выгодности» криминальной сделки и, не задумываясь об уголовной ответственности, выполняют волю нацистов.

Невиновная жертва . Проблема невиновной жертвы заметно обнажается в связи с проявлением относительно нового вида преступности, который с легкой руки исследователей получил наименование «непредвиденной», или «непредсказуемой» преступности [2, с. 140].

И здесь логически следует заключить, констатировать и появление в кокой-то мере, условно говоря, и специфической жертвы. При этом специфику мы видим не столько в виктимности, сколько в способе внешней виктимизации.

Первый из них мы находим в нацистской провокации, которая применятся врагом различными изощренными способами: передача украинскими спецслужбами через своих купленных агентов заминированных подарков российским военнослужащим под видом гуманитарной помощи; разбрасывание мин-ловушек в виде ярких игрушек, рассчитанных на детей, заминированных фонариков, телефонов, автоматных магазинов и т. п. А не так давно применили новое такое подлое оружие. В расположение наших войск дроны сбрасывают устройство, в котором при падении включается запись женских криков о помощи. Солдаты, естественно, спешат к источнику, и тут срабатывает датчик, происходит взрыв 1.

Второй способ видится в политической целесообразности (устремленности к предвкушаемому результату), которой присуща, как нам представляется, субъективность, т. е. представление актора (субъекта, воздействующего на других), его точка зрения, из которой он исходит, принимая решение. В том числе решение о криминализации деяний как проявлений так называемой «непредсказуемой» преступности, которая инициировала соответствующую коррекцию уголовного законодательства.

Так произошло в 2022 году, когда особенно активизировалась преступность, в которой средством совершения преступлений используются информация или информационные технологии. Это вызвало ответную реакцию в уголовно-правовом сегменте политики противодействия преступности. Например, преступлениями стали признаваться такие общественно опасные деяния, как в частности:

-

1) публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами

Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ);

-

2) публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации (ст. 280.3 УК РФ) и множество другого рода очередных изменений, внесенных в Уголовный кодекс РФ.

При этом в ряде случаев квалификация составов оказалась затруднительной, ввиду отсутствия критериев точности уголовноправовой оценки конкретного «непредвиденного» общественно опасного деяния.

Обратимся к такому примеру. Есть весьма известный, прежде всего в медиакультурой, а также в широкой аудитории читателей, телезрителей и радиослушателей военкор А. В. Сладков. Следует сказать, что это очень уважаемый военный журналист, имеющий такие награды, как орден Мужества (награжден дважды), орден Почета, орден Дружбы (южная Осетия), награжден именным оружием министром обороны РФ и другие. Как военкор, работал в большинстве так называемых «горячих точках». С 2014 года освещает события на Донбассе, часто бывает в командировке в зону СВО. Был ранен.

В первые месяцы боевой операции военкор не удержался от возмущения той безучастности, которая проявлялась к бойцам; откровенно высказался, как было трудно нашим бойцам: армия была не готова к боевым действиям. Он высказывался требо- вательно: «Нужно наказывать за ложную информацию о своём подразделении начальству. Таких командиров надо сажать в тюрьму» 1. Кстати, что очень важно, этими и другими подобными публикациями военкор существенно способствовал наведению порядка в войсках.

И тут резонансным действиям военкора была дана жесткая правоприменительная оценка: дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты… и далее в соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. По сути, защитник Отечества обвинялся в экстремизме. И оказался бы на скамье подсудимых, не вмешайся руководство ВГТРК (Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании) и сотрудники Администрации Президента РФ. Надо полагать, не без разъяснения военным правоприменителям, что такое дискредитация, а что есть конструктивная критика.

Дискредитация . «Дискредитация» относительно новое, опять же «непредвиденное» понятие. Минюст РФ (со ссылкой на «Большой толковый словарь русского языка) дает такое определение дискредитации: «Умышленные действия, направленные на подрыв доверия к государственной власти и ее органам, умаление их авторитета и значения» 2.

Считаем определение вполне приемлемым:

-

1) указан умысел, т. е. совершение деяния с прямым или косвенным умыслом: если лицо осознавало общественную опас ность своих действий (бездействия) (ст. 25

УК РФ «Преступление, совершенное умышленно»). К военкору это не относится: он действовал с осознанием предпринять все, чтобы исключить общественную опасность, или угрозу безопасности бойцов;

-

2) сформулирована цель — именно подрыв доверия, умаление авторитета. У военкора была другая цель — принудить командиров обеспечить надлежащие условия для солдат, т. е. осознание исключить общественную опасность, которой подвергались наши бойцы, ввиду слабой защищенности от преступных посягательств украинских нацистов.

Рассматриваемые условиях СВО (да и не только) диктуют потребность в научной проработке не только инновационного понятий «дискредитации», но и категории «вина», недостаточно разработанной в уголовном праве. «Ни один институт уголовного права не вызывал в теории такого количества дискуссий и споров, как понятие и содержание вины, — пишет И. М. Тяж-кова. — Не ослабевает интерес к проблеме вины и в настоящее время» [3].

Но в некоторых регионах эксперты определяют данную категорию по-своему, находя свое определение как более точное. Например, экспертное подразделение Управления ФСБ по Свердловской области заключает: «под «дискредитацией ВС РФ» понимаются умышленные действия, противоречащие позиции Минобороны РФ, направленные на лишение и подрыв авто ритета и имиджа российской армии (выделено нами — авт .)» [1, с. 278].

Но что значит «умышленные действия», какие именно? Любое слово здравомыслящего человека сказано умышленно. Но с ка кой целью ?

Противоречить «позиция Минобороны»? Получается, что позиция, или точка зрения, принцип, отношение к чему-либо трактуется военным правоприменителем как объект, охраняемый уголовным законом? Грамотному человеку известно, что «позиция» — непостоянная категория, которая может зависеть от политической целесообразности, политической воли, больше того, — от ложных представлений, в соответствии с чем принимается субъективное решение, которое может не только не совпадать с законом, но и вступать с ним в противоречие.

«Авторитет» и «имидж» — понятия, тоже далекие от уголовно-правовой оценки. Ав торитет — это набор личностных качеств человека, по которым он воспринимается окружающими, причем, по-разному.

Имидж прямо можно определить как «искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и информационного воздействия … который может не соответствовать (и зачастую не соответствует) действительности» 1.

Расплывчатость, научная непродуман-ность юридического понятия даёт возможность субъективного толкования данной правовой нормы, а, следовательно, наделяет уголовно-правовую норму свойством криминогенности, т. е. дающую возможность субъективного толкования (как в случае с военкором). Такого рода факты охватываются предметом криминологической теории «криминология закона» (Д. А. Шестаков).

В связи с этим предлагается в подобных случаях во избежание необоснованной квалификации (когда высказывание признается дискредитацией лишь на основании субъективной оценки) должностными лицами, которые не обладают специальными знаниями, предлагается внести изменение в ст. 196 УПК РФ, т. е. добавить дела о дискредитации Вооружённых Сил Российской Федерации как основание для обязательного назначения судебной (психологолингвистической) экспертизы [4, с. 398].

Кстати, следует отдать должное Министерству обороны РФ: оно сумело наладить взаимодействие с авторитетной группой экспертов, которые разбираются в информационных вопросах (в том числе относящихся к СВО) и технологии их освещения в средствах массовой коммуникации.

Далее имеется еще ряд заслуживающих научного рассмотрения проблем, связанных с информационными технологиями, распространением информации через массово-коммуникативные средства.

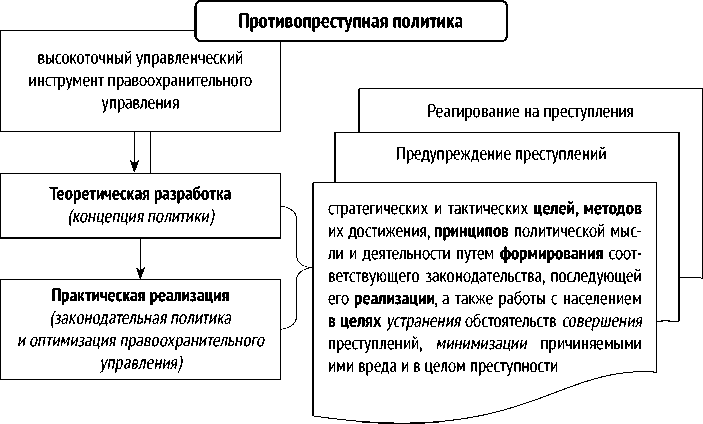

Дисфункциональный эффект. Надо сказать, непродуманное, неумелое обращение с информационным оружием, а нередко ввиду торопливости в экстремальных условиях, в том числе — специальной военной операции, может вызвать деструктивный, точнее, дисфункциональный эффект. Если функция — это «назначение», «роль», например, функция формирования ( позитив ного , разумеется ) общественного мнения , то дисфункция (с лат. dis приставка, обозначающая «нарушение». «расстройство») — это нарушение функции, некорректное ее выполнение, а то и вообще превращающее ее в противоположность — дезинформаци онную функцию .

Например, наши исследования показали, что реализация функции формирования общественного мнения в целях нетерпимости к коррупционному поведению провоцирует дисфункциональный эффект (рис. 3).

Подобные дисфункции можно объяснить диалектической закономерностью:

если существует одно явление, то должно существовать и другое, противоположное, но обе эти противоположности существуют в единстве, но полном противоречий. Тем не менее, то и другое явление (функция и его обратная сторона) имеют динамичный характер, что зависит от условий, в которых они пребывают. В числе условий укажем профессионализм. Чем выше его уровень, тем устойчивее реализуется функция. И наоборот.

Бывает, пишет исследователь пропаганды в условиях СВО В. Поляков, «когда любая, даже и случайно выскочившая фраза может нанести существенный вред воюющей Армии» 1. Поэтому подготавливаемые к опубликованию тексты нуждаются в серьезной фильтрации, или внутренней цензуре — авторской или экспертной. При этом и возможность внешней цензуры как исключительной меры в исключительных обстоятельствах побуждает к ее обсуждению в заинтересованных кругах — юристов, журналистов, социологов, политиков и др.

Например, известный факт поединка бойца из Якутии Андрея Григорьева с украинским боевиком, спецназовцем. Установ-

Рисунок 3 - Дисфункция , возникшая в результате непродуманной политики [ Figure 3 — Dysfunction resulting from ill-conceived policies ]

лено, что этот боевик в составе нацбата-льона, а затем 79-й десантно-штурмовой бригады, целиком состоявшей из военных преступников, воевал в Славянске, убивая ополченцев ДНР и российских добровольцев, … зверствовал в ЛНР 1. И вот в единоборстве с нашим бойцом он, матерый бандеровец и каратель, потерпел поражение, на последнем издыхании, теряющий самомнение и не без обиды за себя, покорился судьбе, вынужденно, от безысходности признал противника лучшим бойцом в мире. Это все равно, что попавшийся на болевой или удушающий прием противник просит о пощаде.

И вот эта самая деталь — признание матёрого, опытного и профессионально подготовленного украинского убийца, обученного и психологически ориентированного на расправу с русскими, моментально было подхвачено российскими СМИ, «которые буквально захлебнулись в сострадании к боевику-убийце, высказывая «абсурдные, но достаточно популярные комментарии, что уничтоженный боевик — чуть ли не наш с вами потерянный брат и при немного других обстоятельствах мог бы вообще быть с нами на одной стороне»1.

Цитируемый нами автор делает вывод о том, «что попытки размывать образ врага, недооценивать его чреваты серьёзными проблемами. Третий год СВО это убедительно доказывает»1.

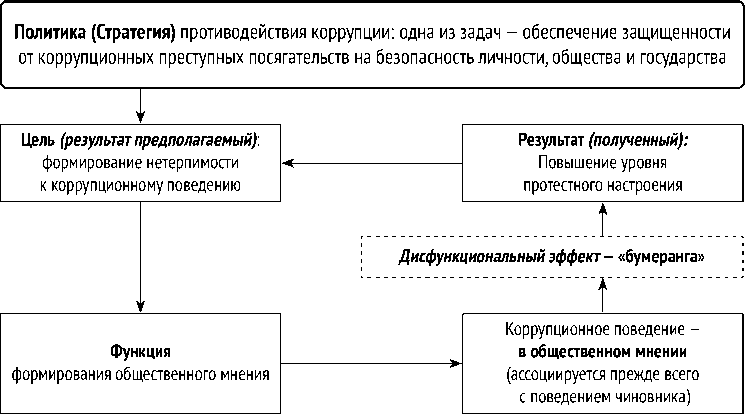

Научная безопасность. Систематизируя эти размышления, приходим к выводу о том, что в этом информационном мире, сотворенном в условиях СВО, существует множество угроз для моральной безопасности людей, находящихся не только в условиях СВО, но и далеко за их пределами, в «границах» неопределенного круга лиц, на которых воздействует прямо или косвенно информация, несущая в себе деструктивную энергию, провоцирующая виктимзацию. И круг этот охватывает как естественное информационное поле, в котором постоянно находимся мы все, так и безграничное медиапространство, в котором тоже почти постоянно находится большинство из нас.

Моральная безопасность рассматривается нами как составляющая викти-мологической безопасности. Но «викти-мологическая» означает «научная», т. е. криминологическая теория. И здесь возникает новый предмет анализа — пробле ма научной безопасности , в связи с чем мы находим целесообразным обратить внимание уже на научное осмысление явления безопасности. Научная безопасность (рис. 4) рассматривается нами в двух аспектах: а ) внутреннем — как безопасность самой науки, т. е. как ее свойство; б ) внеш нем — как объект, т. е. научное обеспечение защищенности от угроз безопасности, или свойство управленческой системы противодействия преступности.

Например, можно сказать, что наука страдает от некоторых непринципиальных субъектов научной деятельности, которые не только формально т. е. безответственно относятся к своему делу, но и демонстрируют беспринципность в этом деле, более серьезном — упрощенном отношении к исследовательскому труду. А это есть отступление от принципа научности. В науке данный принцип следует рассматривать как своего рода конституционный принцип . Отступая от него, субъект как бы отходит от научной определенности и уходит в эмпирическую непредсказуемость.

Что касается внутренней стороны научной безопасности, то ее сущность заключается в особенности обеспечения главной гарантии безопасности, или высокопрофессионального, отличающегося криминологическим (виктимологическим) мышлением субъекта научной деятельности, одной из главных руководящих идей которого, признается принцип научности.

Здесь встает известный, не новый вопрос о роли в подготовке таких кадров высшей образовательной юридической школы,

Рисунок 4 - Научная безопасность [ Figure 4 — Scientific security ]

выпускающим звеном которой рассматривается аспирантура/адъюнктура, наконец, диссертационный совет, отличающийся повышенной строгостью к выпускающим в науку кадрам, а уж венчает данную иерархию ВАК.

Однако здесь находится немало случаев порицаемого отношения к научности (свойству, указывающему не только на принадлежность к науке, но и приверженность к ней). Из своего опыта рецензирования научных трудов, оппонирования диссертаций практики и т. п. знаем наиболее типичные авторские упущения, ориентированные на общепринятые трафареты, на которые давно уже закрывают глаза многие научные руководители, оппоненты, члены диссертационного совета, и в результате «ВАК лишает ученых степеней сотни человек» 1. А эти сотни субъектов научной деятельности, надо понимать, не очень способствовали обеспечению внутренней научной безопасности, следствием чего безусловно ослабевает и внешняя научная безопасность.

Заключение

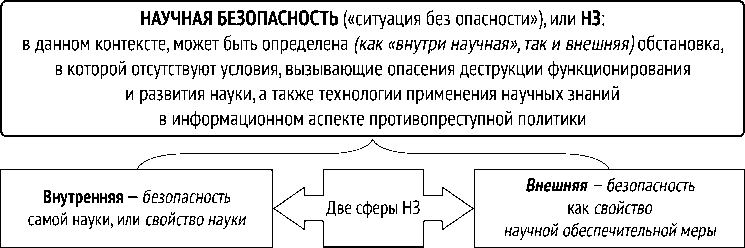

Итак, сформулируем основные положения виктимологической проблематики в политике противодействия преступности с ориентацией на информационный аспект. Представляется целесообразным это сделать на трех уровнях политики противо- действия преступности: концептуальном, законодательном и исполнительном (рис. 5).

На концептуальном уровне формируется система методологических, идеологических положений, принципов криминолого-управленческого характера, которые подчинены двум главным руководящим идеям: принципу научности и принципу законности . Здесь же должны быть сформулированы основные понятия — выверенные, четкие, содержание которых должно восприниматься однозначно всеми субъектами отношений в рассматриваемой сфере деятельности — учеными, политиками, журналистами, военными. Представляется перспективным использовать на данном уровне достижения криминологической виктимологии, военной криминологии, криминологии массовых коммуникаций, специалистов уголовно-правовых наук в области исследования информационной преступности и противодействия информационным преступлениям.

На втором , законодательном уровне перспективно участие профессионалов, обладающих экспертностью, т. е. высоким уровнем знаний, навыков и опыта в означенной области; это позволяет делать компетентные оценки. К ним следует отнести специалистов, консультантов различных областей — криминологической эксперто-логии, криминологии закона, криминологии массовой коммуникации; специалистов смежных — юридической и лингвистической — областей, в частности лингвистиче-

Рисунок 5 — Структура виктимологической направленности противопреступной политики [ Figure 5 — The structure of the victimological focus of the anti-crime policy ]

ской и криминологической экспертологии, в том числе получающей развитие лингвистической криминологии.

Наконец, на третьем уровне противо-преступной политики главными ее акторами определяются специалисты в области государственного, особенно правоохранительного и военного управления с привлечением экспертов как в юридическом, так и в научно-практическом значении, в том числе психологов и лингвистов.