Винодельня на акрополе Фанагории

Автор: Завойкин А. А., Завойкина Н. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой публикацию о винодельческом комплексе, раскопанном в Фанагории в 2013, 2015 гг. Эта десятая открытая в Фанагории винодельня особенно интересна тем, что она располагалась на месте акрополя города (остальные 7 виноделен были зафиксированы в прибрежной зоне городища, а 2 -на южной его окраине). Очевидно, что к моменту строительства этого производственного комплекса данный район уже не играл роли общественного центра Фанагории. Винодельня относится к типу композитных со стандартным расположением трех резервуаров, к варианту с простой системой стока сусла (по: Винокуров, 1999). Плохая ее сохранность и особенности культурного слоя затрудняют реконструкцию планировки всего винодельческого комплекса, который включал в себя помещения для сбраживания виноградного сусла и хранения готового вина. Также невозможно точно датировать строительство и функционирование этого комплекса. Приблизительная его дата - вторая половина III - IV/V вв. н. э. Авторам удалось сделать ряд наблюдений относительно устройства самой винодельни и установить, что винодельческое хозяйство занимало значительную площадь. Анализ же серии граффити, которые предположительно связаны с деятельностью винодельни, позволил сделать некоторые выводы об организации производства и торговли вином в Фанагории позднеантичного времени.

Боспор, фанагория, акрополь, винодельня, виноторговля, амфора, пифос, граффити, поздняя античность

Короткий адрес: https://sciup.org/143178347

IDR: 143178347 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.104-124

Текст научной статьи Винодельня на акрополе Фанагории

Испокон веку вино в жизни древних греков играло особенную роль. Оно – один из трех элементов так называемой средиземноморской триады (хлеб, оливковое масло, вино), лежащей в основе пищевого рациона эллинов. Поэтому не случайно, что и в религиозно-культовой практике этого народа перебродивший сок

1 Работа выполнена в рамках темы НИР «Археологические культуры Евразийских степей и античный мир – контакты и взаимовлияния» (АААА-А18-118011790093-2) в ИА РАН.

виноградной лозы имел исключительное значение, а бог – покровитель виноделия и виноградарства Вакх-Дионис был одним из самых почитаемых2. Мы начали свою статью с констатации этой тривиальной истины с той лишь целью, чтобы акцентировать внимание читателя на том, тоже вполне очевидном выводе, что с самого начала существования колоний на северном берегу Эвксинского Понта у населения имелась острая потребность в этом продукте, в то время как климатические условия в этом северном регионе довольно долгое время не позволяли культивировать виноград и «дар Диониса» поступал сюда исключительно посредством морской торговли из средиземноморских центров. Но со временем ситуация изменилась. Наряду с экспортом вина из разных областей Греции и южного побережья Черного моря, появляется и собственное винопроизводство из выращенного на месте сырья. Поскольку дальше нас будет интересовать только Боспор, в особенности его азиатская часть и специально – Фанагория, ограничимся констатацией самого яркого примера. Во второй половине IV в. до н. э. в Херсонесе Таврическом складывается специализированное винодельческое хозяйство, основанное на интенсивном использовании ресурсов собственной хоры, способное производить вино в объеме, не только удовлетворяющем потребности населения полиса, но и достаточном для массового экспорта. Об этом недвусмысленно свидетельствует производство собственной керамической тары, пригодной для транспортировки морскими судами начиная с последней четверти этого столетия ( Борисова , 1974. С. 100–101; Монахов , 1989. С. 47–48, 119. Табл. XVII; С. 131. Табл. III: 12 – 15 ). В числе прочего этот факт подтверждает, что проблема акклиматизации виноградной лозы уже была к тому времени успешно решена3, хотя в различной степени в разных областях Северо-Причерноморского региона4. Судя по всему, в меньшем масштабе успешные попытки такого рода предпринимались значительно раньше отмеченного времени, хотя и нет возможности определить точную их дату.

Каким же образом обстояли дела на Боспоре? Трудно согласиться с предположением В. Д. Блаватского, ссылающегося на находки косточек винограда в слое V в. до н. э. в Мирмекии и на изображение виноградной лозы на монетах Нимфея последней четверти того же века, что уже в этом столетии на Боспоре культивировался виноград (Блаватский, 1953. С. 86–87). Косточки эти могли иметь отношение к импортным продуктам (например, изюм), а не к местному виноградарству5. Изображение же на реверсе нимфейской монеты скорее обусловлено религиозно-культовыми мотивами, поскольку едва ли эта отрасль сельского хозяйства в ранее время в принципе могла играть столь значительную роль в экономике полиса, чтобы по этой причине лоза стала одним из символов города6. Начало расцвета виноградарства на Боспоре тот же исследователь относит уже к IV в. до н. э., при этом он опирается исключительно на косвенные источники. Во-первых, речь идет о распространении культа Диониса (со ссылками на скульптурные памятники), а во-вторых, «несомненное наличие виноделия» аргументировано изготовлением здесь в IV в. до н. э. «остродонных амфор, служивших тарой для вина» (Блаватский, 1953. С. 87 и Прим. 3).

В отношении культа Диониса не следует забывать о том, что виноградарство и виноделие не были единственными областями, «подведомственными» этому богу. И в этой связи отметим, что в «Корпусе боспорских надписей» учтено од-но-единственное посвящение Дионису, с уникальной эпиклесой Арей ( КБН 15; IV в. до н. э.). Из этого, разумеется, нельзя делать вывод о слабой распространенности культа сына Семелы, это вовсе не так. Но и упомянутый факт по-своему показателен. Очевидно, что без опоры на второй аргумент данный тезис исследователя не выглядит убедительным и достаточным для заявления о сильном развитии виноградарства уже в IV в. до н. э.

Теперь немного о боспорских амфорах эллинистического времени. Выделенные в свое время И. Б. Зеест пантикапейские амфоры IV–III вв. до н. э. ( Зеест , 1960. С. 94–95. Табл. XVII: 34 ; ср.: Монахов , 1989. С. 42–46), как выяснилось, являются продукцией мастерских Икоса (см.: Monachov , Kuznetsova , 2011. P. 245–246, 249–250; Монахов , Федосеев , 2013. С. 256–260). Так же и чрезвычайно редкие фанагорийские амфоры IV–III вв. до н. э.: сосуды, отнесенные И. Б. Зеест к этому центру производства исключительно по визуальной оценке глиняного теста ( Зеест , 1960. С. 97. Табл. XX: 36 а–в ), в действительности отношения к Фанагории не имеют, не могут быть отнесены к одному центру, их хронология не ясна, как и локализация мастерских, где они были изготовлены. Отсутствие на Боспоре производства тарных амфор вплоть до II в. н. э. позволяет с уверенностью говорить7 о том, что, во всяком случае, ранее этого времени виноделие здесь не достигало уровня товарного производства.

Другой непосредственный источник по истории развития виноделия на Боспо-ре – это сами винодельческие сооружения. В каталогах Н. И. Винокурова, в монографиях, опубликованных в 1999 и 2007 гг., учтено (соответственно) не менее 74/80 монолитных виноделен, из них 70/76 на Европейском Боспоре и только 4 – на Азиатском8; композитных же виноделен зафиксировано не менее 101/103, в том числе 59/61 – на Европейском Боспоре, 42 – на Азиатском ( Винокуров , 1999. С. 122–136; 2007. С. 417–432). В этих обстоятельных исследованиях много внимания уделено самым разным сторонам виноградарства и виноделия, предложена адекватная классификация винодельческих сооружений, глубоко изучены особенности технологии процесса производства вина и т. д. Однако, по нашему представлению, возможности источника реализованы еще не в полной мере, поскольку хронологическому анализу памятников было уделено недостаточно внимания. В какой-то мере это, быть может, связано с тем, что сохранность, уровень и степень их исследованности зачастую не позволяют достаточно точно и обоснованно датировать винодельни; в ряде случаев автору пришлось ограничиться фиксацией наличия винодельческих сооружений (иной раз на основании устных сообщений коллег). Все это накладывает существенные ограничения в оценке общей динамики становления и развития виноделия на Боспоре. Однако, как представляется, некоторые общие выводы об этих процессах все же сделать возможно.

Поскольку целью данной статьи вовсе не является углубленный анализ виноделия на Боспоре в целом, ограничимся констатацией нескольких фактов исключительно ради выяснения общего контекста, того исторического фона, который соответствует времени существования публикуемого здесь винодельческого комплекса. В первую очередь бросается в глаза отставание азиатской части Боспора от европейской в темпах развития виноделия в целом. Так, если в городах и поселениях Восточного Крыма наиболее ранние композитные винодельни датируются от IV в. до н. э.9, то, исключая совершенно особенный комплекс у пос. «За Родину»10, в городах и поселениях к востоку от пролива такие винодельни появляются не раньше рубежа н. э. Очевидно, что такое различие не может объясняться только особенностями регионов в природно-климатическом отношении11.

Примечательно также количественное соотношение виноделен эллинистического и римского периодов в двух регионах: для Европейского Боспора оно составляет 27/29 к 26/28; для Азиатского – 1 к 34. Даже принимая в расчет условность этих цифр, хотя бы уже ввиду того, что в расчет приняты исключительно комплексы, имеющие более или менее определенную дату12, трудно не заметить того, что уже с I в. н. э. темпы роста числа винодельческих хозяйств на азиатской стороне столь высоки, что этот регион по данному показателю достигает уровня Европейского Боспора или даже превосходит его. Согласно же подсчетам Н. И. Сокольского к началу 70-х гг. XX в., «количество виноделен Азиатского Боспора I–IV вв. н. э. почти вдвое превосходит показатели его европейской стороны в тот же период» ( Сокольский , 1970. С. 92). Своего максимума количество датированных виноделен достигает во II–III вв. н. э.

Именно в это время на Боспоре начинается и бурно развивается производство местной керамической тары. Оно фиксируется в ряде городских центров (Пан-тикапей, Фанагория, Горгиппия, видимо, Танаис и др.). Велико разнообразие типов боспорских амфор (см.: Зеест , 1960. С. 33–36; Абрамов , 1993. С. 47–49, 51). В большинстве своем они отличаются крупными размерами и не рассчитаны на дальние перевозки, тем более морским транспортом. Очевидно, что эти тарные сосуды могли использоваться в процессе производства и временного хранения вина и предназначались в основном для обслуживания региональных рынков. В Фанагории производство амфорной тары продолжается вплоть до VI в. н. э. (ср.: Зеест , 1960. Табл. XXXVIII: 96 , 97 ; Абрамов , 1993. С. 51).

До недавнего времени в Фанагории были известны остатки девяти виноделен (Ф-1 – Ф-9), которые датируются от I до V в. н. э. (см.: Кобылина, 1959. С. 20–21 и сл.; Долгоруков, 1976. С. 78–79 и сл.; Винокуров, 1999. С. 133 с лит.). Из них семь были открыты вдоль береговой кромки городища, две – на юго-восточной его окраине. Наконец, в 2013 и 2015 гг. в центральной части верхнего плато (раскоп «Верхний город») были исследованы остатки еще одного винодельческого хозяйства (Ф-10)13. Небезынтересно отметить, что этот производственный объект (№ 401) располагался в той части городища, которая являлась историческим ядром Фанагории, где с момента ее основания размещались не только жилые постройки, но и общественные здания гражданского и культового назначения и где не позднее IV в. до н. э. сформировался акрополь города. В ходе восстания фанагорийцев против власти Митридата Евпатора в 63 г. до н. э. дворцовый ансамбль правителя Боспора на акрополе был сожжен (App. Mithr. 108), что подтверждают результаты раскопок (см.: Абрамзон, Кузнецов, 2010; 2011; 2015. С. 25). После этих событий каменные части постройки были разобраны для последующего их использования, однако практически никаких следов новых зданий в этом районе не было обнаружено. Довольно мощный культурный слой, перекрывший пожарище, отражает длительную бытовую и хозяйственную деятельность на этом месте вплоть до того момента, когда здесь появляются жилые постройки средневекового периода (Кузнецов, Голофаст, 2010; Голофаст, Евдокимов, 2019. С. 194–199). Наиболее многочисленные объекты – это простые хозяйственные ямы, заполненные мусором. В IV в. н. э. большой мусорный холм (зольник) формируется в СЗ части раскопа (и за его пределами). Его тоже прорезают хозяйственные ямы и средневековый горн для обжига керамики. Вычленить в этом слое горизонт, соответствующий уровню жизни винодельческого хозяйства, не представляется возможным.

Сложно себе представить, чтобы территория общественного центра города была превращена в пустырь, место сброса бытового мусора и хозяйственной деятельности. Однако уже тот факт, что давильные площадки винодельни перекрыли лежащие под ними остатки ранних храмовых построек (см.: Кузнецов , 2019. С. 404–405. Рис. 3), красноречиво свидетельствует о полном разрыве с древними традициями14.

Винодельня Ф-10 по классификации Н. И. Винокурова ( Винокуров , 1999. С. 35–37) относится к типу композитных со стандартным расположением трех резервуаров, к варианту с простой системой стока сусла (КI-3а). Она серьезно пострадала в результате исследований И. Е. Забелина, пробная канава15 которого разрезала сооружение по диагонали, практически полностью уничтожив центральную давильную площадку и, по счастью, только верхние части накопительных цистерн. По этой причине мы лишены возможности судить предметно об устройстве системы слива виноградного сусла в резервуары.

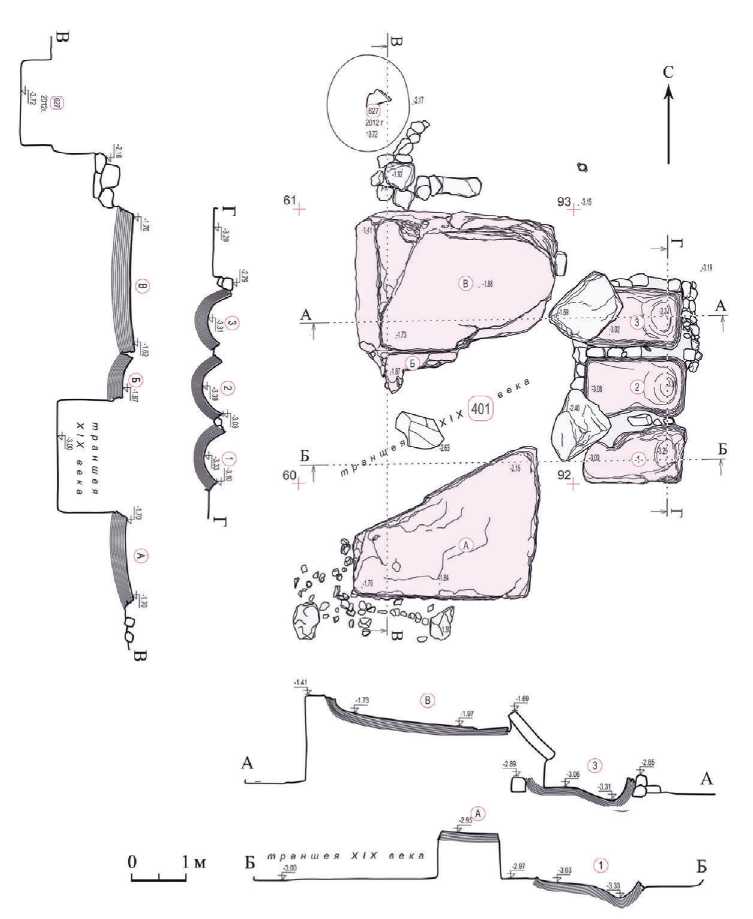

Итак, винодельня имела три смежные давильные площадки, расположенные в ряд с севера на юг. Продольные их оси ориентированы по оси З–В. К восточному их краю примыкали узкими сторонами три резервуара, ориентированные подобным же образом, причем продольная ось центрального резервуара соответствует оси центральной площадки (рис. 1; 2). Сообразно планировке, поверхности площадок для отжима винограда имели уклон с запада на восток (северная – от СЗ угла на ЮВ, южная – от ЮЗ угла на СВ), в сторону приемников сусла, днища которых тоже понижались к востоку, где расположены приямки, предназначенные для вычерпывания осадка (рис. 3: 3, 5 ). Основные конструктивные характеристики площадок и цистерн неспецифичны, они свойственны практически всем боспорским винодельням первых веков нашей эры. Поэтому не имеет смысла описывать их подробно.

Рис. 1. Винодельня Ф-10 на фрагменте плана Северного участка раскопа «Верхний город» ( 1 ) и ее разрезы ( 2–5 )

Рис. 2. Общие виды на винодельню Ф-10

1 – с В; 2 – с СВ

Южная площадка (А) имела в плане размеры ок. 3,35 × 2,55 м16; на ней фиксируется до 18 слоев подмазок розовой цемянки (общая толщина – 22–24 см), в основании площадки – мелкие камни известняка. Размеры северной площадки (В) установлены точно – 3,35 × 2,6 м, т. е. они практически идентичны размерам южной площадки. Несохранившийся ее ЮВ угол приходится на центр западного края северной цистерны (№ 3). Покрытие площадки насчитывает

Рис. 3. Элементы и детали конструкции винодельни Ф-10

1 , 2 – цистерны-резервуары с восточных краев давильных площадок, северной (В, с СЗ) и южной (А, с ЮЗ); 3 – общий вид на цистерны № 1–3 с Ю–ЮЗ; 4 – монолитное ложе пресса; 5 – центральный резервуар (№ 2) после удаления цемяночной обмазки, вид с З; 6 – то же, ЮВ угол (в основании приямка отески известняка, перекрытые шамотом и черепками); 7 – каменный каркас в котловане под цистерны № 1–3; 8 – деталь основания приямка в восточной части центральной цистерны

10–12 слоев цемянки (общая их толщина – 10–13 см). От центральной площадки сохранился лишь фрагмент ее СЗ угла; с учетом размеров соседних с ней площадок расчетная величина ее составляет ок. 3,35 × 2,00‒2,20 м, т. е. в ширину она была несколько меньше, чем южная и северная. О конструктивных особенностях центральной площадки, к сожалению, судить весьма сложно в виду того, что она почти целиком разрушена траншеей И. Е. Забелина. Однако стоит обратить внимание на два крупных камня, обнаруженные в заполнении этой траншеи, которые с большой долей вероятности имели отношение к оборудованию центральной площадки. Один из них ‒ необработанная глыба песчаника (0,85 × 0,8× 0,6 м) ‒ располагался у южного борта траншеи, частично перекрывая западные края южной (№ 1) и центральной (№ 2) цистерн. Другой – обработанная плита плотного известняка размерами 1,25 × 1,2 × 0,18 м – стоял напротив прислоненным к борту траншеи, слегка нависая над северной цистерной (№ 3); верхняя плоскость этой подпрямоугольной плиты (в отличие от нижней) была обработана и имела по краям невысокий бортик (рис. 1; 3: 1, 2, 4 ). В. Д. Кузнецов резонно рассудил: «Наиболее вероятное предположение заключается в том, что камень находился под серединой центральной площадки. Это было бы необходимо в том случае, если на этой площадке находился пресс. Ложем для такого пресса могла служить плита, найденная у юго-восточного угла северной площадки» ( Кузнецов , 2013. С. 34). Можно лишь высказать определенные сомнения относительно расположения тарапана (монолитного основания пресса) по центру площадки. Это вовсе не обязательно, здесь возможны варианты.

Как было отмечено, к западу от площадок располагались три однотипные цистерны-резервуара для приема виноградного сусла (рис. 1; 3: 1 – 3 ). Общая их ширина (С–Ю), включая каменные стены-перегородки основания между крайними цистернами и средней, составила 3,97 м. Дно всех трех цистерн имело уклон к востоку, заканчиваясь приямками у бортика (рис. 3: 5 ). Все рабочие поверхности цистерн неоднократно подновлялись (сохранилось в среднем не менее 10‒12 слоев подмазок цемянки толщиной 8‒12 см). Размеры южной (№ 1) цистерны ‒ 1,8 × 0,9 м. От средней цистерны (№ 2) ее отделяла стенка из поставленных на ребро камней в нижней части конструкции (ее ширина ‒ 0,15‒0,22 м). Размеры центральной (№ 2) цистерны ‒ 1,75 × 0,8‒09 м. Она сохранилась несколько лучше, чем соседние цистерны, в районе северного и восточного бортиков ее высота достигает 0,50‒0,55 м17. От северной цистерны ее отделяла стенка из вертикально поставленных камней ракушечника (ее ширина ‒ 0,15‒0,17 м). Размеры северной цистерны (№ 3) составляют 1,7 × 0,85 м.

Для сооружения цистерн с древней дневной поверхности был выкопан котлован ок. 4,20 × 2,40 м (С‒Ю × З‒В). Его борта в нижней части были обложены камнями (1‒2 ряда в высоту в зависимости от их размеров)18. Затем внутреннее пространство котлована было разделено двумя каменными перегородками из поставленных на ребро камней известняка на три отсека, которые послужили основой для цистерн (рис. 3: 7). Дно отсеков котлована оставалось грунтовым (глина ‒ рушенный сырец от стен построек V в. до н. э.), только в их восточной, углубленной части были положены небольшие отески известняка, поверх которого насыпан слой шамота крупного помола и положены плашмя обломки стенок керамических сосудов (рис. 3: 5, 6, 8). После этого произведена намазка первых слоев цемянки.

От внешних стен помещения винодельни практически ничего не сохранилось, если не считать обрывка разрушенной кладки в районе внешнего СЗ угла северной площадки и разрозненных бутовых камней известняка около ЮЗ угла южной. Судя по местоположению и уровню залегания, вполне вероятно, что от восточной стены помещения сохранился небольшой участок кладки (№ 647); его длина ‒ 3,4 м, ширина ‒ 0,7‒0,8 м19. Судить о размерах и планировке всего комплекса можно лишь по аналогии с однотипными винодельнями (например, см.: Винокуров, 1999. С. 37. Рис. 36: 1), с уверенностью предполагая лишь то, что к далее к востоку от цистерн располагалась та часть помещения, в которой размещался рычаг и гиря рычажно-винтового пресса. Относительно же того, где и как размещались бродильные помещения, винохранилища и подсобные помещения, остается лишь гадать. Вблизи от помещения с винодельней (к СВ от него) были открыты in situ нижние части пифосов (№ 635, 652)20, вкопанных приблизительно с поверхности, соответствующей горизонту жизни винодельческого комплекса. Нельзя не отметить и такой факт, что в слое с совокупной датировкой III–V/VI вв. н. э. к востоку и северу от винодельни было обнаружено большое количество ям, положение и габариты которых соответствуют размерам ям, предназначенных для установки пифосов. И хотя только в одной из них (№ 632) были зафиксированы «остатки развалившегося пифоса» (Кузнецов, 2012. С. 33), можно достаточно уверенно говорить о том, что территория, связанная с винодельческим производством, была весьма значительной21. Это подтверждается, в частности, нижней частью пифоса (№ 619), открытого in situ в северо-западной части раскопа. В одной из хозяйственных ям (№ 614) непосредственно к востоку от винодельни было найдено большое количество виноградных косточек (Там же. С. 31). Еще более ярким свидетельством производства вина в этом районе стала находка поблизости от винодельни, к югу от нее, в придонной части хозяйственной ямы (№ 225) слоя мезги винограда культурного (Vitis vinifera L. spp. sativa DC). «Наличие в образце, наряду с целыми, многочисленных фрагментов семян позволяет полагать, что это выжимки, оставшиеся после того, как из плодов винограда отжали сок для приготовления вина, так и винного уксуса» (Кузнецов, 2007. Прил. 2).

К сожалению, вопрос о датировке винодельческого комплекса не может быть решен с желаемой точностью. Из числа фрагментов керамики, найденной в самом объекте в качестве строительного материала или непосредственно под его давильными площадками22, лишь один обломок ручки поздней фанагорий-ской амфоры с весьма широкой датировкой – вторая половина III/IV–VI вв. н. э. (XXXVIII: 96 , 97 ; Абрамов , 1993. С. 51. 7.22). Стратиграфическая позиция винодельни в нижнем горизонте визуально не стратифицируемого и сильно перемешанного слоя серой супеси больше склоняет в пользу относительно ранней части обозначенного периода, т. е. второй половины III – IV в. н. э.

Стоит отметить в заключение данного раздела статьи, что в этом горизонте на раскопе «Верхний город» остатки винодельческого хозяйства представляют чуть ли не единственный атрибутированный комплекс. Учитывая это обстоятельство, имеет смысл именно с ним сопоставить находки ряда граффити на керамической таре, обнаруженных в том же слое, что и сама винодельня.

* * *

В ходе археологических исследований боспорских городов и поселений находят среди прочих артефактов сравнительно многочисленные черепки амфор, пифосов с одно-, двух- или трехбуквенными граффити. Их интерпретируют по-разному: владельческие метки, цифровые или счетные обозначения, начальные буквы продуктов, хранившихся в амфорах, их вес, объем, цена (например, см.: Емец , 2012. С. 9–11, 18–20, 22–40; 2017. С. 8–111). Очевидно, что определенности в вопросе интерпретации этих кратких надписей нет. Одна из причин такого разброса мнений заключается в том, что не всегда имеется возможность эти находки рассмотреть с учетом археологического контекста.

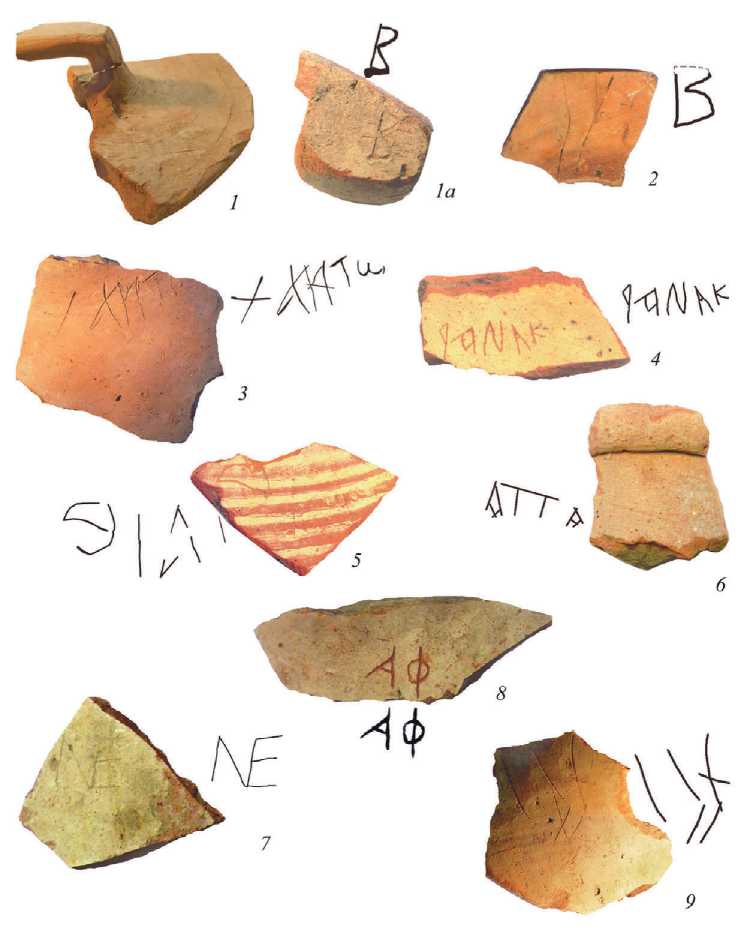

При исследованиях на раскопе «Верхний город» в 2011–2013 гг. в Фанагории была обнаружена серия из 28 граффити, вырезанных на фрагментах амфор и пифосов. Эти находки происходят из одного горизонта, но найдены либо в районе комплекса винодельни, либо на примыкающем к ней северном участке раскопа. Эти граффити особенно интересны тем, что подобной группы специализированных надписей на керамике позднеримского периода в прежние годы при исследованиях памятника не было обнаружено. Прежде всего, это фрагменты амфор второй половины III – IV в. н. э.: стенки светлоглиняных амфор с одиночными буквами А, Κ, Λ; фрагменты поздних фанагорийских крупногабаритных амфор: ручка с граффито Н и стенки с граффити Β, Μ, ΝΕ (в лигатуре), АΦ; фрагменты пифосов с коммерческими или владельческими маркировками23. Эти фрагменты керамики с граффити, а также другие многочисленные части амфор и пифосов, обнаруженные в ходе археологических исследований позднеримского слоя на «Верхнем городе», указывают на нахождение здесь производственного или хозяйственного комплекса, в котором активно использовалась керамическая тара крупных размеров. По нашему мнению, достаточно велика вероятность того, что данная коллекция – во всяком случае, в значительной своей части или даже исключительно – связана с функционированием винодельческого комплекса (№ 401).

Граффити на амфорах и пифосах позволяют получить дополнительные сведения о деятельности винодельческого хозяйства, появившегося на акрополе в Фанагории, вернее, на том месте, где прежде размещался этот центр общественной жизни полиса. Рассматриваемые ниже надписи, как представляется, имеют отношение уже ко вторичному этапу переработки винограда. Не исключено, что некоторая их часть происходит из помещения бродильни. Другая часть граффити могла быть связана уже с функционированием винохранилища, где стояли пифосы с готовым вином (нередко это были подвальные помещения) ( Винокуров , 1999. С. 68, 139; 2007. С. 229).

Для продажи вина в пифосах разным покупателям или для обозначения вина различных сортов или же годов урожая необходимо было эти пифосы нумеровать, чтобы в дальнейшем при переливании вина в более мелкие по объему емкости имелась возможность распознать содержимое ( Ильяшенко , 2013. С. 45–46, 71–72). Номер ставили на крышке и/или на тулове пифосов. Такая маркировка также имела смысл при торговых сделках, поскольку виноторговец выставлял для продажи в амфорах пробные партии вина из разных пифосов; соответственно, эти амфоры должны иметь тот же порядковый номер, что и пифосы, из которых они заполнялись24. Среди рассматриваемых фрагментов керамики с граффити имеется крышка пифоса с ручкой, на которой до обжига вырезана буква В = 2 (рис. 4: 1 , 1а ), и фрагмент горла красноглиняной боспорской амфоры IV в. н. э. с граффито В = 2 (рис. 4: 2 ). Очевидно, что В – это номер пифоса, из которого налили в амфору готовое вино, пометив ее аналогичной цифрой. Выявленные остатки пифосов и правильной овальной формы небольшие углубления в грунте, оставленные днищами пифосов и/или крупногабаритными амфорами,

Рис. 4. Граффити, предположительно связанные с деятельностью винодельческого хозяйства

1 – крышка пифоса; 1а – цифра В (= 2) на ручке крышки пифоса; 2 – цифра В (= 2) на стенке красноглиняной амфоры (тонкой линией на рисунке показана несохранившаяся верхняя часть бетты); 3 – стенка пифоса или амфоры с граффито: ΧΑΡΙΤΩ; 4 – стенка пифоса с граффито: ΡΑΝΑΚ; 5 – стенка красноглиняной амфоры с граффито ΘΙΑΙ; 6 – начало имени AΠΑ[ΤΟΥΡΙΟΣ ?] на стенке красноглиняной амфоры; 7, 8 – образцы сокращения имен покупателей вина: ΝΕ, AΦ; 9 – производственная метка на нижней части амфоры показывают, что в новом винохозяйстве было не менее 15–20 стационарных сосудов для хранения вина. Следовательно, были пифосы с маркировкой А, Γ, Δ и т. д. Крышки с подобными маркировками не найдены, но известны стенки плечевой части амфор с маркировкой альфа = 1 (6 экз.), каппа = 20 (1 экз.), лямбда = 30 (1 экз.). В коллекции граффити есть ручка широкогорлой фанагорийской амфоры (не ранее второй половины III в. н. э.) с буквой N. Поскольку подобные амфоры использовались в боспорских винохозяйствах в бродильных помещениях и винохранилищах наряду с пифосами, допустимо предположение, что буква ню – порядковый номер сосуда, соответствующий 5025. Таким образом, позволительно думать, что упомянутые фрагменты с одиночными буквами принадлежат амфорам, в которые разливалось вино из пифосов с соответствующей нумерацией для выставления их на рынке и последующей продажи их содержимого. Простая система меток на пробниках вина объясняется тем, что продукция фа-нагорийской винодельни предназначалась для реализации на местном рынке, и хозяин винодельни (или его доверенное лицо) принимал участие в продаже собственной продукции без торговых посредников. Не исключено, что эти коммерческие операции совершались с участием местных торговцев – посредников при продаже вина.

Практика покупки вина торговцами, когда оно находилось еще в пифосах, известна с V в. до н. э. и до конца античной эпохи (Salviat, 1986. P. 148–149; Ильяшенко, 2013. С. 46). Так, закон последней трети V в. до н. э. регламентирует отношения виноделов и оптовых покупателей вина на Фасосе (Daux, 1926. P. 214–226). Среди прочего в законе говорится о покупке вина в пифосе, но сделка признается состоявшейся в том случае, если покупатель приложит свою именную печать к пифосу. В фанагорийской винодельне также покупалось готовое вино в пифосах или крупногабаритных амфорах, но маркировка проданного вина, насколько позволяют предполагать надписи, происходила иным путем: крупногабаритная тара с напитком, видимо, не только помечалась наложением печати торговца, но и маркировалась его именем. Цель двойной маркировки вполне очевидна – желание избежать подмены или фальсификации купленного товара. Подобные торгово-хозяйственные операции нашли отражение в нескольких граффити. В коллекции имеется фрагмент стенки верхней части тулова пифоса или крупной амфоры, на которой по сырой глине процарапано слово ΧАΡΙΤΩ (рис. 4: 3). Отличительной чертой является наличие ретроградного ро в этом слове. Палеография надписи характерна для времени не ранее конца III – первой половины IV в. н. э. Предполагаем, что ΧАΡΙΤΩ – это сокращение имени владельца сосуда Χαρίτων, Харитон. По всей видимости, подразумевается генетивная форма: Χαρίτω(νος), т. е. [сосуд] Харитона. Из той же коллекции происходит граффито ХА, вырезанное на стенке толстостенного сосуда, амфоры или пифоса. Логично предположить, что лигатура ХА подразумевает то же имя (Харитон). Имя еще одного предполагаемого виноторговца из позднеантичной Фанагории сохранилось на фрагменте плеча пифоса – ΡАΝΑΚ (рис. 4: 4). В этом граффито26 также встречаем характерное ретроградное ро. Палеография свойственна надписям не ранее конца III – первой половины IV в. н. э. Имя Ранак не относится к кругу греческой или скифо-сарматской антропонимии Боспора. Очевидно, что оно варварское и встречено впервые в боспор-ском ономастиконе. Наличие именных маркировок пифосов или крупных амфор из нового винодельческого комплекса дает основания для предположения, что Харитон и Ранак были постоянными торговыми партнерами винодельни. Они арендовали на длительный срок пифосы в целях ежегодной покупки залитого в них вина для дальнейшего розлива в амфоры и их перепродажи на рынке Фанагории и/или окрестных поселений.

В винодельческом хозяйстве на «Верхнем городе» осуществлялся розлив вина в амфоры для определенных заказчиков (не исключено, что это были мелкооптовые покупатели небольших партий вина), и их имена встречаются на ту-ловах тарных сосудов. Так, на ребристой стенке верхней части тулова красноглиняной амфоры со светлым ангобом процарапано крупными буквами слово ΘΙΑΙ (рис. 4: 5 ). Полагаем, что Θιαι является сокращением имени Фиай (Θιαῖος: IG IV2/1 103, 139). Подразумевается генетивная форма Θιαί(ου), т. е. амфора Фиайя. В пользу такого предположения свидетельствует расположение имени в верхней части тулова. Граффито ΘΕΩ сохранилось на стенке боспорской амфоры III–IV вв. н. э. Учитывая контекст находки, вряд ли стоит вычитывать здесь слово θεῷ, т. е. посвящение божеству27. Скорее, это сокращение имени торгового партнера c начальным композитом Θεο-, например Θεο(γένης), Θεο(γενίδης), Θεο(δόσιος), Θεό(δωρος) etc .28 На горле красноглиняной амфоры сохранились буквы ΑΠΑ -?- (рис. 4: 6 ). Правая альфа частично уничтожена сколом, как, вероятно, и остальные буквы этого слова. Предполагаем чтение Ἀπα[τουρίου?], т. е. амфора Апатурия. Ἀπατούριος – популярное имя в боспорских городах первых веков ( КБН 109, 153, 116, 160, 652, 912, 1262 и пр.). Среди граффити на стенках двух красноглиняных со светлым ангобом амфор имеются двухбуквенные сокращения: NE, AФ (рис. 4: 7 , 8 ). Подобного рода аббревиации обычно считают маркировками по начальным буквам имен владельцев сосудов ( Емец , 2012. С. 68). В нашем случае речь может идти о покупателях вина в отдельных амфорах, например: Νε(οκλῆς), Νε(ομήνιος) (= Νουμήνιος) ( КБН 211, 210, 163), Ἀφ(ράνιος) ( КБН 319, 640), Ἀφ(ροδείσιος) ( КБН 36.11–12; 1262.15; 1277.16–17).

Интересна находка нижней части амфоры в виде кольцевого поддона. На внешней стороне фанагорийского экземпляра вырезано двухстрочное граффито

I I X | I I (рис. 4: 9 )29. Учитывая месторасположение надписи, правомочно считать, что она относится к числу мерных. Хи в форме прямого креста в стк. 1 является распространенным сокращением в граффити меры жидкости в хусах (1 χοῦς = 3,24 л). Следовательно, в стк. 2 должно содержаться указание на объем в котилах (1 κοτύλη = 0, 275 л), т. е. меньшую, чем хус, меру жидкости. Надпись может иметь следующее значение: 2 хуса | 2 котилы , что соответствует примерно 7 литрам. Вероятно, это граффито – производственная метка (своего рода «памятка»), указывающая на объем заполнения этой амфоры вином. Учитывая ее небольшие размеры, возможно, она служила, мерным сосудом для розлива вина из крупногабаритной тары в более мелкие по объему амфоры в целях последующей их продажи.

Итак, рассмотренная группа граффити дает возможность внести некоторые дополнения в наши представления о работе «новой» фанагорийской винодельни. Во-первых, выделяются имена торговцев и владельцев пифосов, в которых хранилось готовое вино, – Харитон и Ранак. Возможно, они были оптовыми виноторговцами. Их имена относятся к разным этнокультурным сегментам боспорского общества: эллинскому и варварскому. Стали известны имена покупателей вина целыми амфорами (мелкооптовые покупатели?): Фиай, Фео(ген?), Апа(турий?). Во-вторых, обращаясь к экономическому аспекту анализа владельческих граффити на пифосах, можно предположить, что в винодельне, в числе прочего, вино производилось из урожая, купленного виноторговцами на стадии созревания винограда, а полученный продукт разливался в им же принадлежащие (арендованные) пифосы. В то же время крышка пифоса и стенка амфоры, помеченные бетой (цифра 2), позволяют считать, что владелец (владельцы) винодельческого хозяйства не только перерабатывал виноград под заказ, но и выпускал собственное вино: его пифосы имели простые порядковые номера, а вино из этих пифосов разливалось в амфоры, помеченные теми же номерами. Мерная метка на нижней части амфоры дает некоторое представление об объеме амфоры, которая могла использоваться для розлива вина.

Отчетливо понимая, что рассмотренные граффити, взятые по отдельности, могут соотноситься с деятельностью винодельческого хозяйства позднеантичного времени на пришедшем в упадок акрополе Фанагории исключительно в гипотетической плоскости, авторы статьи полагают, что предложенная интерпретация этих надписей имеет все же по сравнению с подобными граффити, полностью оторванными от археологического контекста, то неоспоримое преимущество, что она исходит из тематического единства источника и тем самым сужает круг поиска адекватных решений при работе с этими невыразительными и, казалось бы, малоинформативными эпиграфическими памятниками.

Список литературы Винодельня на акрополе Фанагории

- Абрамзон М. Г., Кузнецов В. Д., 2010. Фанагорийское восстание 63 г. до н. э. (Новые нумизматические материалы) // ВДИ. № 1. С. 59–85.

- Абрамзон М. Г., Кузнецов В. Д., 2011. Новые данные о Фанагорийском восстании 63 г. до н. э. // ВДИ. № 2. С. 64–94.

- Абрамзон М. Г., Кузнецов В. Д., 2015. Монетные клады времени Митридата VI Евпатора с хоры Фанагории. М.: ИА РАН. 381 с. (Фанагория. Результаты археологических исследований; т. 3.)

- Абрамов А. П., 1993. Античные амфоры. Периодизация и хронология // Боспорский сборник. Вып. 3. М.: Архэ. С. 4–133.

- Белов Г. Д., 1952. Херсонесские винодельни // ВДИ. № 2. С. 225–237.

- Блаватский В. Д., 1953. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. М.: Изд-во АН СССР. 206 с. (Причерноморье в античную эпоху; вып. 5.)

- Борисова В. В., 1974. Керамические клейма Херсонеса и классификация херсонесских амфор // Нумизматика и эпиграфика. Т. XI. М.: Наука. С. 99–124.

- Винокуров Н. И., 1999. Виноделие античного Боспора. М.: Московский гос. пед. ун-т. 190 с.

- Винокуров Н. И., 2007. Виноградарство и виноделие античных государств Северного Причерноморья. Симферополь; Керчь. 456 с. (Боспорские исследования; suppl. 3.)

- Гайдукевич В. Ф., 1958. Виноделие на Боспоре. М.: Изд-во АН СССР. С. 352–457. (МИА; № 58.)

- Гайдукевич В. Ф., 1966. Мирмекий – город виноделов // Mélanges offerts à K. Michalowski / Ed. By M.-L. Bernhard. Warzawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. P. 397–409.

- Голофаст Л. А., Евдокимов П. А., 2019. К вопросу о времени бытования амфор с мелким зональным рифлением (по материалам раскопок в Фанагории) // МАИЭТ. Т. 24. Симферополь. С. 186–216.

- Долгоруков В. С., 1976. Фанагорийская винодельня I–II вв. н. э. // КСИА. Вып. 145. С. 78–83.

- Емец И. А., 2012. Граффити и дипинти из античных городов и поселений Северного Причерноморья (подготовительные материалы к Корпусу). М.: Спутник. 477 с.

- Емец И. А., 2017. Содержимое древнегреческой керамической тары по данным граффити и дипинти (по материалам Северного Причерноморья). М.: Спутник. 256 с.

- Завойкин А. А., 2020. Акрополь Фанагории в эпоху Спартокидов // Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре. Т. II / Отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров,

- О. Д. Мочалов. Самара: Изд-во Самарского гос. соц.-пед. ун-та. С. 11–13.

- Зеест И. Б., 1960. Керамическая тара Боспора. М.: Изд-во АН СССР. 177 с. (МИА; № 83.)

- Ильяшенко С. М., 2013. Стандартные dipinti на стандартных светлоглиняных амфорах из Танаиса и его округи в III–IV вв. н. э. Керчь; Симферополь. 286 с. (Боспорские исследования; вып. XXIX.)

- Кобылина М. М., 1959. Новые данные о фанагорийских винодельнях // КСИИМК. Вып. 74. С. 20–24.

- Кузнецов В. Д., 2007. Отчет о работах Таманской экспедиции Института археологии РАН в Фанагории в 2007 году: в 5 т. // Архив ИА РАН. Р-1. № 27195–27199.

- Кузнецов В. Д., 2012. Отчет о работе Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН в Фанагории в 2012 г. (Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Сенной): в 6 т. // Архив ИА РАН. Р-1. № 36607–36612.

- Кузнецов В. Д., 2013. Отчет о работе Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН в Фанагории в 2013 г. (Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Сенной): в 6 т. // Архив ИА РАН. Р-1. № 40811–40817.

- Кузнецов В. Д., 2019. Древнейшая Фанагория: некоторые проблемы // ДБ. Т. 24. М.: ИА РАН. С. 398–416.

- Кузнецов В. Д., Голофаст Л. А., 2010. Дома хазарского времени в Фанагории // ПИФК. № 1. С. 393–429.

- Лосев А. Ф., 1957. Античная мифология в ее историческом развитии. М.: Учпедгиз. 619 с.

- Монахов С. Ю., 1989. Амфоры Херсонеса Таврического IV–II вв. до н. э. Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та. 159 с.

- Монахов С. Ю., Федосеев Н. Ф., 2013. Заметки по локализации керамической тары. IV: амфоры Икоса // Античный мир и археология. Вып. 16. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. С. 255–266.

- Сергеенко М. Е., 1949. Помпеи. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 318 с.

- Сокольский Н. И., 1970. Виноделие на Азиатском Боспоре // СА. № 3. С. 75–92.

- Сокольский Н. И., 1976. Таманский толос и резиденция Хрисалиска. М.: Наука. 127 с.

- Фляксбергер К., 1940. Археологические находки хлебных растений в областях, прилегающих к Черному морю // КСИИМК. Вып. VIII. С. 117–119.

- Daux G., 1926. Novelles inscriptiotions de Thasos // Bulletin de Correspondance Hellénique. No. 50. Р. 213–249.

- Monachov S. Ju., Kuznetsova E. V., 2011. On One Series of Amphorae from Unknown Dorian Centre of the Fourth Century BC (former «Bosporan» or «Early-Chersonesean») // PATABS II. Production and Trade of Amphorae in the Black Sea: acts of the International Round Table held in Kiten, Nesseber and Sredetz, September 26–30, 2007 / Eds.: C. Tzochev, T. Stoyanov, A. Bozkova. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences. P. 245–258.

- Salviat F., 1986. Le vin de Thasos. Amphores, vin et sources écrites // Recherches sur les amphores grecques / Ed. by J. Y. Empereur, Y. Garlan. Paris; Athènes: Ecole française d’Athènes; Diffusion de Boccard. P. 146–196. (Bulletin de Correspondan.)