Виртуальная реконструкция монастырских комплексов Москвы: проекты в контексте digital humanities

Автор: Бородкин Л.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Историческая информатика

Статья в выпуске: 3 (26), 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлено краткое описание первого этапа исследовательского проекта, целью которого является виртуальная реконструкциия Страстного монастыря - уникального памятника историко-культурного наследия Москвы. Монастырь был построен по царскому указу об основании Страстного («девичьего») монастыря в 1649 г. и снесен в 1937 г. Выявлен большой массив архивного материала по истории и пространственной структуре монастыря. Исследование имеет междис1шплинарный характер и проводится в русле направления Digital humanities.

Виртуальная реконструкция, 3d-моделирование, страстной монастырь

Короткий адрес: https://sciup.org/147203556

IDR: 147203556 | УДК: 004.9:9

Текст научной статьи Виртуальная реконструкция монастырских комплексов Москвы: проекты в контексте digital humanities

Одним из заметных проявлений тенденций к интеграции современного научного знания, расширению возможностей междисциплинарных подходов, повышению эффективности IT-приложений в сфере сохранения культурного наследия является становление на рубеже XX и XXI вв. междисциплинарного направления Digital humanities . Это направление, развивающееся на стыке современных информационных технологий и гуманитарных наук, отражает, с одной стороны, потребности гуманитарного знания в расширении своего методического инструментария, с другой – необходимость совершенствования информационного обеспечения музеев, библиотек, архивов и других учреждений, ориентированных на сохранение историко-культурного наследия. По сути, речь идет о создании новой, высокотехнологичной инфраструктуры этой важной сферы деятельности. Digital humanities охватывает практически весь спектр гуманитарных дисциплин, демонстрируя тем самым интеграционные тенденции, предлагая те общие подходы, которые сложились в ходе компьютеризации различных гуманитарных дисциплин. Об этом можно судить, например, анализируя тематику секций ежегодных европейских конференций « Digital humanities».

История, археология, этнография, историко-культурные исследования являются важными компонентами интеграционного процесса, идущего в рамках Digital humanities. В зарубежной литературе этот процесс обсуждается с конца 1990-х гг., в наших изданиях внимание к нему возникло сравнительно недавно (см., например, публикации в журнале «Историческая информатика» [ Тал-лер , 2012; Бородкин , 2012]), хотя контуры отмеченных тенденций были охарактеризованы в журнале «Новая и новейшая история» еще 10 лет назад [ Бородкин, Владимиров, Гарскова , 2003].

Тенденции к увеличению роли междисциплинарных, полидисциплинарных подходов в гуманитарном знании проявляются и в росте числа исследовательских проектов, основанных на таких подходах, в организации университетских кафедр, ориентированных на IT-приложения в гуманитарных науках в целом (а не только в отдельных дисциплинах), в появлении соответствующих образовательных программ в рамках бакалавриата и магистратуры [ Бородкин , 2012]. Примеров реализации таких подходов в рамках Digital humanities в нашей стране пока немного, если не затрагивать прикладные разработки, ведущиеся в ряде российских музеев. Расширение поля наших исследовательских и образовательных проектов в жанре Digital humanities – задача ближайших лет. Пора делать практические шаги в этом направлении.

Один из таких шагов инициирован в 2014 г. кафедрой исторической информатики МГУ им. М.В. Ломоносова. Речь идет об исследовательском проекте «Виртуальная реконструкция московского Страстного монастыря (середина XVII – начало XX в.): анализ эволюции пространственной инфраструктуры на основе методов 3D-моделирования», поддержанном Российским научным фондом. В этой статье дается краткая характеристика первого этапа работы над этим проектом. Проект имеет действительно полидисциплинарный характер – как по составу участников, так и по используемым подходам и методам. В состав участников входят историки, искусствоведы, рестав-

раторы, историки архитектуры, IT-специалисты.

* * *

Характеризуя основные направления Digital humanities, Пол Артур, один из наиболее цитируемых авторов этого направления, возглавляющий Австралийско-Азиатскую ассоциацию « Digital humanities », отмечая укрепляющийся альянс гуманитарных наук и информационных технологий, выделяет в качестве одной из главных задач рассматриваемого направления виртуальную реконструкцию объектов культурного наследия, их пространственную репрезентацию на основе современных технологий 3D-моделирования и ГИС-приложений, позволяющих проводить цифровую реставрацию объектов [ Arthur , 2009, p.12–14]. Быстро признанный передовыми музеями, этот подход в последнее десятилетие оказал заметное воздействие на методику музейных реконструкций, организацию виртуальных выставок. Интересным в этом плане представляется проект, реализованный в 1997–2003 гг. в Калифорнийском университете (Лос Анжелес) на базе известной лаборатории UCLA Cultural Virtual Reality Laboratory. В рамках проекта была построена цифровая 3D-модель Римского форума позднеантичного времени. Многообещающей перспективой использования такого моделирования П. Артур считает проверку гипотез об альтернативных сценариях визуализации объектов историко-культурного наследия. Смежной областью компоненты Digital history П.Артур называет технологии построения пространственных репрезентаций исторической информации на картах с использованием ГИС. Это еще один вид визуализации, но, как отмечает автор, он позволяет идти дальше, чем 3D-рендеринг, фиксируя связи между слоями пространственной информации. Так, недавно на базе Virginia center for Digital history был осуществлен исследовательский проект, посвященный истории рабства в Техасе. Он дает возможность пользователю просматривать слои карты Техаса, которые показывают, например, численность рабов и рабовладельцев в любом округе этого штата с 1837 по 1845 г. Информационный потенциал подобной системы определяется характером базы данных, связанной с картой.

Сегодня можно говорить о развитии технологий семантического 3D-моделирования объектов культурного наследия, имеющих целью представление культурного контента новым аудиториям инновационными способами (через развитие новой цифровой среды, приложений и сервисов для цифровых ресурсов архивов, музеев, библиотек).

Рис. 1. Страстной монастырь. Литография по рисунку А. Феррари. 1860 г.

В публикациях последних лет можно заметить переход от признания приоритета задач визу- ализации объектов историко-культурного наследия к увеличению места аналитической компоненты виртуальной реконструкции, росту внимания к обеспечению полноты и достоверности источниковой базы построенной 3D-модели [Бородкин, Жеребятьев, 2012]. Такой подход был применен, например, в ходе реализации исследовательских проектов кафедры исторической информатики, имеющих целью виртуальную реконструкцию московских монастырей, исчезнувших с карты города в 1920–1930-х гг. Речь идет прежде всего о виртуальной реконструкции женского монастыря Всех скорбящих радости [Жеребятьев, 2012] и Храма архангела Михаила Чудова монастыря Московского Кремля [Мироненко М., Мироненко П., 2013].

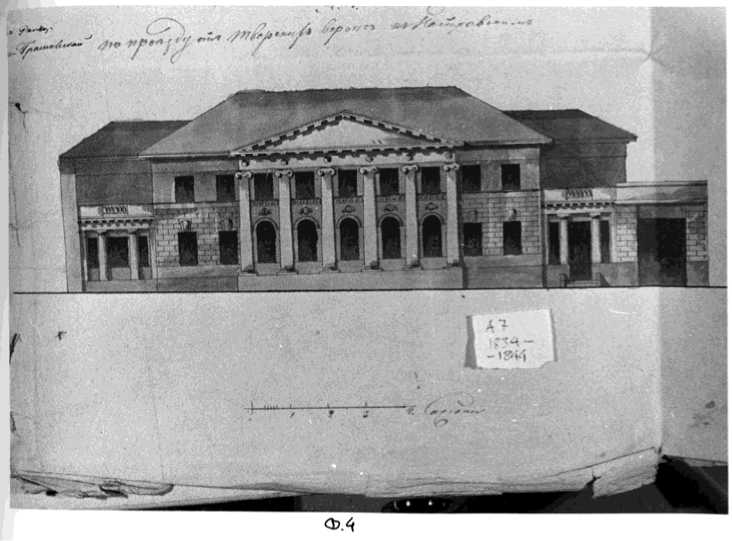

Рис. 2. Архивный материал для построения виртуальной реконструкции здания на Страстной площади, 5 (фасад, 1834 – 1844 гг.)2. Здание видно на рис. 1

Целью нового проекта является виртуальная реконструкция Страстного монастыря – уникального памятника историко-культурного наследия Москвы. По царскому указу об основании Страстного («девичьего») монастыря в 1649 г. он был построен у Тверских ворот Белого города по улице Тверской. Монастырь несколько раз перестраивался в XVIII и XIX вв., сгорал, пережил наполеоновское нашествие, менял свой архитектурный облик. После пожара 1812 г. монастырь был отстроен заново, была воздвигнута новая надвратная колокольня с шатром и часами, уникальная по своему архитектурному облику, созданная архитектором М.Д. Быковским, учеником Д. Жилярди. В 1919 г. Страстной монастырь был упразднён, а в 1937 г. все его здания были снесены. В 1931 г. Страстная площадь получила название Пушкинской. Сегодняшний облик этой площади практически не напоминает вида Страстной площади начала XX в.

Для достижения поставленной в проекте задачи используются методы виртуальной реконструкции. Применение имеющихся компьютерных средств на основе анализа комплекса источников, характеризующих реконструируемый объект в его эволюции, позволяет получить пространственную реконструкцию объекта на нескольких временных срезах. Для этого необходимо иметь комплекс источников, репрезентативно представляющих реконструируемый объект.

В нашем случае имеется большой массив архивной документации по истории и пространственной структуре Страстного монастыря: чертежи, планы, описи строений монастыря, делопроизводственная документация, фотографии XIX – начала XX в., гравюры и др. Эти материалы представлены в основном в фондах архивов, а также в фондах Музея архитектуры им. А.В.Щусева и Музея истории города Москвы. Источников по истории монастыря сохранилось достаточное количество, что позволяет говорить о возможности его достоверной реконструкции.

Результатом осуществления проекта станет виртуальная реконструкция Страстного мона- стыря и прилегающего к нему исторического пространства Страстной площади, основанная на технологии компьютерного 3D-моделирования (в нашем случае можно говорить о 4D-моделировании, если учесть, что планируется виртуальная реконструкция в трех временных срезах: рубеж XVII и XVIII вв., 1830-е гг. и начало XX в.). Выбор временных срезов определяется их значимостью для истории Страстного монастыря и обеспеченностью источниками.

Программно-алгоритмическое обеспечение проекта имеет целый ряд компонент. Так, графическая источниковая база первоначально подлежит оцифровке с последующей обработкой в программах графических редакторов (Adobe Photoshop CS3) с целью исправления цветности, кадрирования и т.п. Если фотография или гравюра является единственным историческим источником, по которому можно судить о размерах постройки и ее внешнем облике, то используются программы фотограмметрии. В программах 3D моделирования (Autodesk 3Ds Max, ArchiCAD, Google SketchUp и др.) осуществляется синтез источниковой базы, по известным параметрам зданий устанавливаются их размеры, восстанавливается облик, а также материал; в конечном счете получается объёмная 3D-модель.

Итоговая сцена формируется из 3D-моделей в так называемых 3D-движках (Unity3D), в этой же программе строится 3D-модель ландшафта и интегрируется источниковая база в 3D-сцену. Переход к более поздним временн ы м срезам и процесс взаимодействия с пользователем осуществляются посредством написанного интерфейса с возможностью «интерактивного путешествия» по виртуальной реконструкции в онлайн-режиме.

Для обеспечения возможности просмотра реконструкции на различных временн ы х срезах используются программы виртуальных панорам (KrPano, Pano2VR), позволяющие привязывать исторические панорамы, созданные на базе виртуальной реконструкции, к современным GPS-координатам. В рассматриваемой оболочке возможен просмотр панорамы виртуальной реконструкции с одной точки с обзором 360º.

Верификация виртуальной реконструкции проводится с использованием программных модулей репрезентации и анализа. К ним относятся модули работы с графической документацией (Prezi), текстовой (ISSUU, PDF Publisher), модуль анализа параметров 3D-моделей (на базе технологий Adobe Acrobat X), оболочка виртуальных панорам.

Разработка методики верификации, предложенная участником проекта Д.И.Жеребятьевым, основана на новой концепции связи трехмерной среды и источниковой базы. В ходе построения 3D-html-страницы к окну виртуальной реконструкции подключается источниковая база. С помощью отдельного идентификационного номера в навигационном окне на плане территории обозначаются объекты реконструкции. В рамках этой системы выстраивается ее структура таким образом, чтобы пользователь, перемещаясь по трехмерной виртуальной реконструкции, мог видеть в одном окне вместе с 3D-моделью параллельное окно со списком соответствующих источников и их просматривать и непосредственно сопоставлять (например, если речь идет о фотографии или чертеже строения) с целью верификации просматриваемой 3D-модели [ Жеребятьев, 2012].

Серия разработанных по завершении проекта виртуальных реконструкций будет представлена на сайте исторического факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в открытом доступе (; расширенная версия с полным информационным обеспечением будет предоставлена Музею истории Москвы. Следует отметить, что в данный момент нет исторически достоверных реконструкций Страстного монастыря и прилегающей к нему площади в рассматриваемый почти трехсотлетний период его истории. В Музее истории Москвы была проведена работа по созданию материального макета Страстной площади в 1890 г., однако он имеет статический характер, отражая реальность конца XIX в. Виртуальная реконструкция данного объекта историкокультурного наследия в его эволюции позволит дополнить познавательные возможности представленной в музее материальной реконструкции, а также составить представление о современных компьютерных технологиях 3D-моделирования, успешное применение которых зависит от обеспеченности верифицированными источниками и уровня междисциплинарного взаимодействия участников подобных проектов.

На данном этапе работы над проектом выявлены основные источники и литература по истории Страстного монастыря, проведена оцифровка источникового материала. Исследуются социальная история монастыря, повседневная жизнь монахинь. Участники проекта – преподаватели, аспиранты и студенты вузов, научные сотрудники, архитекторы, реставраторы, IT-специалисты – приобретают опыт междисциплинарного взаимодействия, востребованный в ходе исследований в русле Digital humanities.

Список литературы Виртуальная реконструкция монастырских комплексов Москвы: проекты в контексте digital humanities

- Бородкин Л.И. Digital history: применение цифровых медиа в сохранении историко-культурного наследия?//Ист. информатика. 2012. №1. С.14-21

- Бородкин Л.И., Жеребятьев Д.И. Технологии 3D-моделирования в исторических исследованиях: от визуализации к аналитике//Ист. информатика. 2012. №2. С.49-63

- Бородкин Л.И., Владимиров В.Н., Гарскова И.М. Новые тенденции развития исторической информатики. По материалам XV международной конференции «История и компьютер»//Нов. и новейш. история. 2003. № 1. С. 117-128

- Жеребятьев Д.И. Методы трёхмерного компьютерного моделирования в задачах исторической реконструкции монастырских комплексов Москвы. М., 2014. 243 с

- Жеребятьев Д.И. Построение открытой информационной среды в задачах 3D-моделирования историко-культурного наследия: онлайн доступ к источникам виртуальной реконструкции монастырского комплекса XX в.//Ист. информатика. 2012. № 1. С.80-93

- Мироненко М.С., Мироненко П.С. Виртуальная реконструкция Храма Чуда Архангела Михаила Чудова монастыря Московского Кремля//Ист. информатика. 2013. № 1. С. 28-40

- Таллер М. Дискуссии вокруг Digital humanities//Ист. информатика. 2012. № 1. С.5-13

- Arthur P. Virtual Strangers: e-Research and the Humanities//ACH: International Journal of Culture and History in Australia. 2009. Vol. 27. № 1