Висцеральное ожирение: ключевые факторы риска и аспекты диагностики (обзор)

Автор: Джиоева О.Н., Ангарский Р.К., Шварц Е.Н., Киселев А.Р., Драпкина О.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кардиология

Статья в выпуске: 2 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

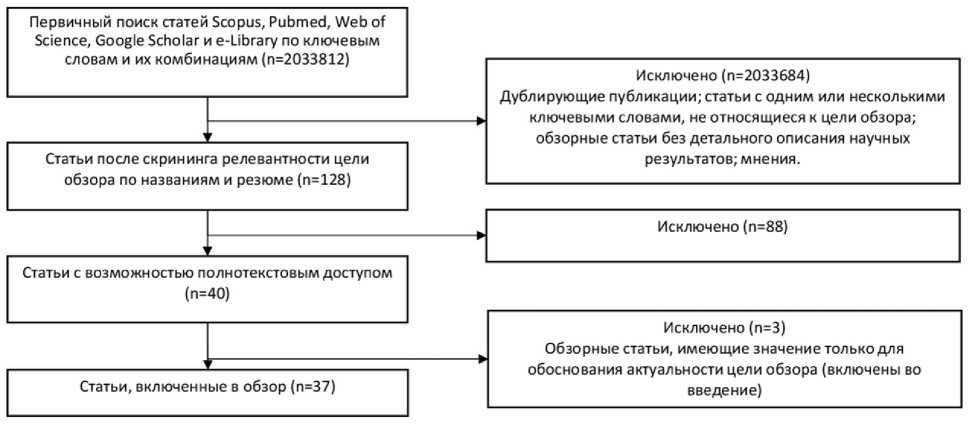

Целью представленного обзора было обсуждение современных представлений о факторах риска и методах диагностики висцерального ожирения в аспекте профилактики кардиоваскулярных осложнений. Обзор сделан в соответствии с методологией PRISMA. Проанализированы преимущественно публикации из пяти электронных баз данных (Scopus, PubMed, Web of Science, Google Scholar и e-Library) за период с 1980 по 2021 г. по следующим ключевым словам и их комбинациям: «висцеральное ожирение», «факторы риска», «диагностика», «индекс массы тела», «окружность талии», «эктопическая жировая ткань» и «сердечно-сосудистые осложнения». Дополнительно в обзор включены отдельные архивные публикации, имеющие принципиальную научную значимость. В итоге в обзор включены 37 наиболее значимых работ для раскрытия указанной темы. Показано, что совместное использование таких параметров, как индекс массы тела, окружность талии и уровень триглицеридов натощак, целесообразно в диагностике висцерального ожирения. Кроме того, в настоящее время ведется внедрение в клиническую практику лучевых и ультразвуковых методик оценки висцерального ожирения.

Висцеральное ожирение, индекс массы тела, окружность талии, эктопическая жировая ткань

Короткий адрес: https://sciup.org/149141146

IDR: 149141146 | УДК: 616-056.52

Текст научной статьи Висцеральное ожирение: ключевые факторы риска и аспекты диагностики (обзор)

данные указывают на то, что распространенность ожирения в современном мире приняла масштабы эпидемии [3].

Склонность к накоплению жировой ткани в условиях избыточного потребления продуктов питания вариабельно среди отдельных лиц в популяции. Механизмы, которые могли бы объяснить связь между висцеральным ожирением и кардиометаболическим риском, включают множество факторов, имеющих диагностическое и профилактическое значение, обсуждению которых посвящен данный обзор. Кроме того, принимая во внимание масштаб проблемы и множество факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на развитие висцерального ожирения, требуется детальный анализ имеющихся диагностических инструментов для выявления этого потенциально опасного заболевания.

Цель — обсуждение современных представлений о факторах риска и методах диагностики висцераль- ного ожирения в аспекте профилактики кардиоваскулярных осложнений.

Проанализированы публикации на русском и английском языках из пяти электронных баз данных (Scopus, PubMed, Web of Science, Google Scholar и e-Library) за период с 1980 по 2021 г. в соответствии с методологией PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis). Были использовали следующие ключевые слова и их комбинации: «ожирение», «факторы риска», «диагностика», «индекс массы тела», «окружность талии», «висцеральное ожирение», «эктопическая жировая ткань», «сердечно-сосудистые осложнения». Затем были проанализированы полнотекстовые источники, чтобы определить, какие публикации имеют отношение к цели обзора, а также оценить их значимость для раскрытия темы в целом. Критериями исключения были дублирующие публикации, обзорные статьи без детального описания научных результатов, мнения. Дополнительно в обзор включены отдельные архивные публикации (ранее 1980 г.), имеющие принципиальную научную значимость. Всего было первично найдено в указанных базах данных по факту упоминания ключевых слов 2033812 статей. После использования критериев исключения в обзор включены 37 наиболее значимых работ для раскрытия указанной нами темы (рисунок).

Факторы риска. В нескольких исследованиях задокументированы возрастные различия в распределении жировой ткани, что отражается увеличением соотношения окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ) [4]. У женщин увеличение массы тела, наблюдаемое с возрастом, с большей вероятностью обусловлено накоплением жира в области живота, чем в ягодично-бедренной области [4]. Обнаружено, что возраст сильно коррелирует с избирательным накоплением жировой ткани в передней брюшной стенке, что определяется по увеличению ОТ. У молодых людей (мужчин и женщин) и лиц среднего возраста избыточное питание преимущественно сказывается в отложении жира в подкожной клетчатке, хотя слой висцерального жира в абдоминальной области также может избирательно увеличиваться у некоторых людей. Одной из важных региональных трансформаций перераспределения жировой ткани, ассоциирован- ной с возрастом, является увеличение висцерального компонента и уменьшение подкожного.

Вторым по значимости фактором, влияющим на особенности развития ожирения, является пол. Мужчины и женщины принципиально различаются по региональному распределению жировой ткани в организме, что очень важно в аспекте первичной и вторичной профилактики. Для мужчин более характерно накопление жировой ткани в верхней части тела (туловище, живот), тогда как у женщин жировая ткань обычно накапливается в нижней части тела (ягодицы, бедра). Данные различия преимущественно связаны с количеством локальных жировых депо: у мужчин больше жировых клеток в области живота, а у женщин — в ягодичной и бедренной областях. Важно отметить, что подобное региональное распределение жировой ткани является гендерно-ассоциированным и не связано с наличием или отсутствием ожирения. Объем висцеральной жировой ткани у мужчин в 2 раза выше, чем у женщин в пременопаузе [5]. У мужчин накопление висцеральной жировой ткани обычно увеличивается с нарастанием общего количества жира в организме, тогда как у женщин объем висцеральной жировой ткани меньше зависит от общего количества жира в организме [5]. Известно, что женщины до менопаузы имеют более низкое соотношение висцеральной жировой ткани к общей жировой массе тела. У женщин меньше висцеральной жировой ткани, хотя у них более высокие значения индекса массы тела (ИМТ), общего жира тела и подкожной жировой ткани на животе. В постменопаузе у женщин идет иное перераспределение жировой ткани, и это ассоциировано с уровнем половых гормонов.

Выраженный половой диморфизм в структуре жировых отложений у людей косвенно указывает на то, что половые гормоны играют ключевую роль в локальном накоплении жира. Подтверждение этой гипотезе дает пример транссексуалов, получавших лечение половыми гормонами. Транссексуалы, изменившие пол с женского на мужской, получавшие внутримышечные инъекции тестостерона, показали прогрессивный сдвиг в распределении жира в организме от гиноидного к андроидному типу в течение нескольких месяцев [6]. И наоборот, лечение эстрогенами мужчин-транссексуалов значительно увели-

Отбор статей для обзора в соответствии с методологией PRISMA

чивает отложение жира во всех подкожных жировых отложениях, мало влияя на висцеральный жир [6]. Эти результаты свидетельствуют о том, что преобладающая гормональная среда является существенным фактором, определяющим региональное распределение жира в организме как у женщин, так и у мужчин.

Важное значение имеют также генетические детерминанты ожирения, интенсивно изучаемые в последние десятилетия. Семейные исследования показали, что коэффициент наследуемости общей жировой массы тела составляет примерно 50% [7]. Недавнее исследование генетических вариантов, связанных с ожирением, проведено у почти 250 тыс. человек, у которых генотипировано ~2,8 млн однонуклеотидных полиморфизмов [8]. В дополнение к известным вариантам в этом исследовании выявлено 18 новых локусов, связанных с ИМТ. Высокие показатели наследуемости ожирения, вероятно, объясняются факторами, отличными от вариантов нуклеотидной последовательности ДНК. К ним, возможно, относятся взаимодействия между генами, взаимодействия между генами и окружающей средой, а также эпигенетика.

Хорошо известны ярко выраженные различия в региональном распределении жировой ткани среди разных популяций во всем мире. Многочисленные популяционные исследования показали значительные этнические различия в массе тела, при этом афро-и латиноамериканцы имеют максимальный риск развития ожирения. Дебют ожирения возникает примерно в 2 раза чаще у молодых афро- и латиноамериканок соответственно по сравнению с женщинами европеоидной расы. Среди мужчин ожирение раньше всех начинается у латиноамериканцев. Метаанализ 32 исследований выявил значительные различия в ИМТ среди эфиопов, китайцев, индонезийцев, тайцев, кавказцев, афроамериканцев и полинезийцев для одного и того же возраста, пола и степени ожирения [9]. В азиатских популяциях сообщалось о более высоком содержании жира в организме при более низких значениях ИМТ по сравнению с европеоидами [9]. Сообщалось также о различиях в восприимчивости к абдоминально-висцеральному ожирению. Показано, что при одинаковом уровне общего ожирения у представителей европеоидной расы больше висцеральной жировой ткани, чем у афроамериканцев [9].

Отдельно следует упомянуть о роли гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы в патогенезе висцерального ожирения. В частности, чрезмерная концентрация циркулирующих глюкокортикоидов, наблюдаемая при синдроме Кушинга, создает патологический фенотип абдоминального ожирения, дислипидемии, резистентности к инсулину и гипертензии. В большинстве случаев гиперсекреция кортизола возникает из-за поражения гипофиза (болезнь Кушинга) и является результатом чрезмерной секреции адренокортикотропного гормона [10]. Исследования показали, что выработка кортизола на стресс, спровоцированного когнитивными тестами или воздействием холода, положительно связана с ОТ у женщин в пременопаузе. Эти исследования показывают, что хронический стресс или неспособность справиться со стрессовыми ситуациями связаны с легкой гиперкортизолемией и длительной активацией симпатической нервной системы, что, в свою очередь, может способствовать накоплению висцерального жира [11].

Как ни странно, но только в нескольких исследованиях выявлены пищевые факторы, которые могут предрасполагать к специфическому накоплению висцерального жира. Экспериментальные исследования показали, что потребление насыщенных жиров может предрасполагать к преимущественному накоплению висцерального жира по сравнению с другими жирными кислотами. Включение мононенасыщенных жиров в рацион (средиземноморская диета) предотвращает увеличение висцерального жира при изокалорийной схеме, включающей другие типы диетических жиров [11]. Приверженность средиземноморской диете связана с более низкими значениями ОТ независимо от ИМТ у обоих полов. Потребление безалкогольных газированных сладких напитков и сопутствующий прием фруктозы в последние годы стали проблемой общественного здравоохранения. Убедительно показано, что повышенное потребление таких напитков связано с ожирением, метаболическими изменениями и развитием сахарного диабета II типа [12]. Имеющиеся данные показывают то, что потребление фруктозы повышает уровень триглицеридов и глюкозы натощак, стимулирует отложение триглицеридов в органах и тканях (эктопический жир), ухудшает реакцию глюкозы и инсулина на пероральное введение сахарозы и приводит к резистентности печени к инсулину [13]. Повышенное потребление жареной пищи также считается одним из нездоровых диетических факторов, влияющих на риск общего и центрального ожирения [14].

Метаанализ показал, что физическая активность ослабляет влияние генетической предрасположенности на ожирение у взрослых [15]. В то время как физическая активность ослабляла генетическую связь, обнаружено, что малоподвижный образ жизни, на который указывает продолжительный просмотр телевизора, усиливает генетическую предрасположенность к ожирению [16]. Как у женщин, так и у мужчин ассоциация генетической предрасположенности к ожирению проявлялась увеличением ИМТ в зависимости от количества часов просмотра телевизора [16]. Недавнее исследование UK Biobank также дает аналогичные результаты, и влияние генетического риска ожирения на ИМТ сильнее для людей, которые смотрят телевизор не менее четырех часов в день, по сравнению с теми, кто смотрит три часа или меньше [17]. Исследование UK Biobank также сообщило, что ассоциации генетической предрасположенности и показателей ожирения (таких как ИМТ и ОТ) изменены различными характеристиками сна, включая продолжительность сна, хронотип, дневной сон, сменную работу и работу в ночную смену [18]. Эти результаты показали, что связь генетического риска и ожирения усугублялась неблагоприятными характеристиками сна.

Индекс массы тела. Ожирение определяется как избыток жировой массы в организме. В клинической практике его обычно оценивают, используя показатель ИМТ, рассчитываемый как вес, измеряемый в килограммах, деленный на площадь поверхности тела [19]. Многочисленные исследования показали, что существует волнообразная зависимость между ИМТ и риском заболеваемости/смертности [20, 21]. Так, очень низкий ИМТ связан с повышенной смертностью, поскольку он может быть маркером патологических состояний (онкологических заболеваний, хронической обструктивной болезни легких), с одной стороны. С другой стороны, наблюдается прогрессивное увеличение частоты хронических неинфекцион- ных заболеваний, таких как артериальная гипертония, дислипидемия, сахарный диабет II типа, сердечнососудистые заболевания, желчнокаменная болезнь и те же онкологические заболевания, связанные с увеличением ИМТ [22]. Популяционные исследования четко установили ассоциативную связь между ожирением, определяемым посредством ИМТ, и сопутствующими заболеваниями/риском смертности, и большинство классификаций используют именно этот показатель, имеющий градации для определения недостаточного веса, нормального веса, избыточного веса и различной степени ожирения.

Несмотря на то, что ИМТ — достаточно распространенный инструмент для определения степени ожирения, однако он не всегда отражает реальную картину композиционного состава тела человека, подчеркивая тем самым, что ожирение является довольно гетерогенным состоянием [19]. Группа пациентов с избыточным весом или ожирением подвержена большему риску сопутствующих заболеваний по сравнению с людьми с нормальным весом [20–22]. Но наряду с этим выявлено, что у некоторых пациентов с ожирением не удается обнаружить ожидаемых метаболических нарушений, несмотря на значительный избыток жира в организме [23]. Другими словами, ожирение увеличивает вероятность возникновения осложнений, но не у каждого человека, страдающего ожирением, они развиваются. При использовании показателя ИМТ следует понимать, что он не учитывает гетерогенность регионарного распределения жира в организме [19]. В связи с этим несколько исследований по изучению ассоциаций ИМТ с исходами сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей, показали противоречивые результаты. В некоторых исследованиях обнаружена линейная связь между ИМТ и сердечно-сосудистым риском, в то время как в других не удалось обнаружить значимой связи [24, 25]. Важно иметь в виду, что в большинстве исследований в качестве критерия ожирения принимается именно ИМТ, и практически не учитывается региональное распределение жира в организме [26].

Ярким примером ограничения диагностической значимости показателя ИМТ может служить пациент с метаболическим ожирением и нормальным весом [19]. Эти лица имеют нормальные значения ИМТ, но тем не менее страдают от метаболических осложнений, которые обычно встречающихся у людей с ожирением. И существуют, наоборот, метаболически здоровые люди с ожирением, которые имеют ИМТ выше 30кг/м2, но у них не выявляется резистентность к инсулину или дислипидемия [27]. Эти наблюдения позволяют предположить, что высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний может наблюдаться даже у пациентов, имеющих ИМТ ниже нормального порогового значения, равного 25кг/м2. Ключевым фактором, лежащим в основе различий в степени риска сердечно-сосудистых заболеваний, является наличие избыточной висцеральной жировой ткани. Большинство людей с метаболическим ожирением и нормальным весом имеют значительный избыток висцеральной жировой ткани [26]. Японские исследователи, которые изучали активных борцов-сумоистов [28], продемонстрировали, что это очень тучные люди с небольшим количеством висцерального жира, и они имеют повышенную чувствительность к инсулину, тогда как вышедшие на пенсию борцы сумо, ведущие малоподвижный образ жизни, с большим количеством висцеральной жировой ткани, как правило, со сниженной инсулинчувствитель- ностью, имеют инсулинорезистентность, дислипидемию и высокую распространенность метаболических нарушений, таких как сахарный диабет II типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Антропометрические методы оценки висцерального ожирения. В 1947 г. профессор J. Vague, врач из Марсельского университета, впервые сообщил во французском медицинском журнале в своих клинических наблюдениях, что пациенты с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, подагрой и сахарным диабетом не обязательно более тучны, чем пациенты без этих хронических неинфекционных заболеваний [29]. Он ввел термин «андроидное» ожирение для обозначения жировой ткани, скопившейся преимущественно в верхней части тела, и предположил, что эта форма ожирения, тесно связанная с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями [29]. Им также был предложен термин «гиноидное» ожирение для обозначения преимущественного накопления жировой ткани в области бедер, обычно описываемого как ожирение по женскому типу, формы, в меньшей степени связанной с соматическими осложнениями. Андроидное и гиноидное ожирение также часто называют ожирением в форме яблока и груши соответственно. Первоначально эта публикация была воспринята медицинским сообществом скептически [30]. Десятилетия спустя основополагающий первичный вклад этой научной работы, наконец, был признан, поскольку множество исследований теперь подтверждают представление о том, что топография жировых отложений является важным фактором кардиометаболи-ческого здоровья.

В начале 1980-х гг. группа авторов из Гётеборгского университета опубликовала данные, в которых описано то, что морфология жировой ткани, строение тела и региональное накопление жира в организме есть ключевые факторы, связанные с осложнениями хронических заболеваний [31]. В 1984 г. эта группа также сообщила о результатах проспективного исследования, проведенного среди мужчин и женщин среднего возраста, у которых отношение ОТ/ОБ использовалось в качестве простого показателя распределения жира в организме. Исследователи сообщили, что большие значения ОТ по сравнению с ОБ имели лучшую предикторную способность определять высокий риск ишемической болезни сердца. Позже было показано, что у мужчин с увеличенной ОТ заметно повышается риск развития сахарного диабета [32]. Сейчас именно оценка ОТ и ИМТ являются основными диагностическими инструментами для верификации ожирения. Но дифференцировать подкожный слой жира от висцерального простая антропометрия не позволяет. Вследствие этого стали активно внедрять лучевые методы диагностики для детальной оценки локализации жировой ткани.

Лучевые методы диагностики. Развитие технологий визуализации, таких как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия, позволило значительно продвинуться в области объективной оценки состава тела/распреде-ления жировой ткани. С помощью лучевых методов стало возможным сканировать все тело или отдельные его части и создавать изображения поперечного сечения, на которых можно четко различить три вида тканей и рассчитать их соответствующие площади поперечного сечения [33]. Когда впервые была использована КТ для оценки композиционного состава, был разработан специальный подход, при котором тело было сегментировано на цилиндры, что позволило точно измерить общий и региональный объемы жировой ткани [33]. Кроме того, путем сканирования брюшной полости исследователи впервые показали, что можно отделить жировую ткань, расположенную в брюшной полости, так называемую внутрибрюшную или висцеральную жировую ткань, от абдоминальной жировой ткани, расположенной подкожно [33]. Возможность выборочно и точно измерять площадь поперечного сечения абдоминальной висцеральной и подкожной жировой ткани была знаменательным достижением, которое произвело революцию в области оценки состава тела. С помощью КТ впервые продемонстрировано, что преимущественное накопление висцеральной жировой ткани может объяснить ухудшение метаболизма глюкозы и липидов, наблюдаемое у пациентов с ожирением. Впервые доказано, что пациенты с большим процентным содержанием висцеральной жировой ткани имели более высокие уровни триглицеридов в плазме крови натощак и более высокие показатели гликемии натощак, чем пациенты с таким же ИМТ, но преимущественным накоплением подкожной жировой ткани в абдоминальной области. Как у мужчин, так и у женщин было показано, что лица с диагностированным ожирением и низким уровнем висцеральной жировой ткани имели нормальную толерантность к глюкозе по сравнению с группой пациентов с высоким процентом абдоминального висцерального жира [34]. Параллельно обнаружено, что висцеральное ожирение тесно и независимо связано с атерогенной дислипидемией [34], а также с провоспалительным протромботическим профилем [35]. Было также выявлено, что висцеральное ожирение чаще встречается у пациентов с ишемической болезнью сердца по сравнению с лицами, не имеющими клинических признаков таковой [36].

Современные лучевые технологии полностью удовлетворяют потребность в точных и надежных инструментах для сегментации и количественной оценки распределения жировой ткани в организме с использованием данных неинвазивной визуализации. Имеются многочисленные доказательства того, что избыточное накопление висцерального жира и эктопического органного жира значимо увеличивает риск сердечно-сосудистых и метаболических соматических заболеваний [37–39].

Ультразвуковая диагностика. Как только увеличивается масса тела человека, адипоциты также увеличиваются в размерах; следовательно, жировая ткань разрастается, меняется ее функция, происходит активация макрофагов. Отмечается избыточное высвобождение свободных жирных кислот, активных форм кислорода и провоспалительных цитокинов. Избыток системных свободных жирных кислот и пищевых липидов проникает внутрь клеток нежировых органов, таких как печень, мышцы и поджелудочная железа, и откладывается в виде эктопического жира, вызывая липотоксичность. Токсичные липиды нарушают регуляцию клеточных органелл, например митохондрий, эндоплазматического ретикулума и лизосом, нарушая функцию внутренних органов [40]. Перспективным и важным направлением инструментальной диагностики является простота исполнения в сочетании с доступностью и информативностью метода. Лучевые методы информативны, но доступность их ограничена. Именно поэтому разработка протоколов ультразвуковых методов диагностики органного накопления жировой ткани кажется интересным исследовательским проектом. Исследование может проводиться в кабинете врача или у постели больного.

Метод ультразвукового сканирования не связан с использованием источников ионизирующего излучения, может применяться в отделениях стационара, на плановом приеме и в условиях терапевтического кабинета. Требования к исследователю: простота метода не требует высокой квалификации, возможно применение протокола врачами клинических специальностей при прохождении базовой подготовки. Для реализации протокола может использоваться ультразвуковой аппарат из любого класса, в том числе портативные ультразвуковые сканеры. Основная модальность — ультразвуковое исследование в В -режиме. Требуемые датчики: секторный датчик для исследования средостения, линейный датчик для исследования мягких тканей, конвексный датчик для исследования печени, селезенки, висцеральной абдоминальной клетчатки. Таким образом, ультразвуковое исследование отвечает требованиям, предъявляемым к оптимальному диагностическому протоколу.

Заключение. Дальнейшая научная и исследовательская работа в области изучения факторов риска и диагностики висцерального ожирения оправдана и может способствовать серьезным клиническим и социальным прогрессивным сдвигам. Наблюдения ясно показывают, что использование только ИМТ не позволяет правильно идентифицировать людей с избыточным висцеральным ожирением и эктопическим жиром и что простые инструменты, а именно измерение ОТ и оценка уровня триглицеридов натощак, могут быть полезны для идентификации подгруппы с избыточной массой тела. В настоящий момент ведутся активные разработки по внедрению в клиническую практику и использованию доступных методик, таких как ультразвуковое исследование в оценке висцерального ожирения, поскольку быстрое выявление пациентов с висцеральным ожирением и высоким кардиометаболическим риском является приоритетной задачей специалистов в области терапии и профилактической медицины.

Список литературы Висцеральное ожирение: ключевые факторы риска и аспекты диагностики (обзор)

- Koenen M, Hill MA, Cohen P, et al. Obesity, adipose tissue and vascular dysfunction. Circ Res 2021; 128 (7): 951–68.

- Mead E, Brown T, Rees K, et al. Diet, physical activity and behavioural interventions for the treatment of overweight or obese children from the age of 6 to 11 years. Cochrane Database Syst Rev 2017; (6): CD012651.

- Stefan N, Häring H-U, Hu FB, et al. Metabolically healthy obesity: Epidemiology, mechanisms, and clinical implications. Lancet Diabetes Endocrinol 2013; (1): 152–62.

- Nedungadi TP, Clegg DJ. Sexual dimorphism in body fat distribution and risk for cardiovascular diseases. J Cardiovasc Transl Res 2009; 2 (3): 321–7.

- Kvist H, Chowdhury B, Grangard U, et al. Total and visceral adipose-tissue volumes derived from measurements with computed tomography in adult men and women: predictive equations. Am J Clin Nutr 1988; (48): 1351–61.

- Elbers JM, Giltay EJ, Teerlink T, et al. Effects of sex steroids on components of the insulin resistance syndrome in transsexual subjects. Clin Endocrinol 2003; (58): 562–71.

- Rice T, Pérusse L, Bouchard C, Rao DC. Familial clustering of abdominal visceral fat and total fat mass: the Quebec family study. Obes Res 1996; (4): 253–61.

- Speliotes EK, Willer CJ, Berndt SI. Association analyses of 249,796 individuals reveal 18 new loci associated with body mass index. Nat Genet 2010; (42): 937–48.

- Wedell-Neergaard AS, Krogh-Madsen R, Petersen GL, et al. Cardiorespiratory fitness and the metabolic syndrome: Roles of inflammation and abdominal obesity. PLoS One 2018; 13 (3): e0194991.

- Nicolaides NC, Kyratzi E, Lamprokostopoulou A, et al. Stress, the stress system and the role of glucocorticoids. Neuroimmunomodulation 2015; 22 (1–2): 6–19.

- Nettleton JA, Follis JL, Ngwa JS, et al. Gene × dietary pattern interactions in obesity: Analysis of up to 68 317 adults of european ancestry. Hum Mol Genet 2015; 24 (16): 4728–38.

- Qi Q, Chu AY, Kang JH, et al. Sugar-sweetened beverages and genetic risk of obesity. N Engl J Med 2012; (367): 1387–96.

- Hruby A, Manson JE, Qi L, et al. Determinants and consequences of obesity. Am J Public Health 2016; (106): 1656–62.

- Guallar-Castillon P, Rodriguez-Artalejo F, Fornes NS, et al. Intake of fried foods is associated with obesity in the cohort of spanish adults from the European prospective investigation into cancer and nutrition. Am J Clin Nutr 2007; 86 (1): 198–205.

- Kilpelainen TO, Qi L, Brage S, et al. Physical activity attenuates the influence of FTO variants on obesity risk: A metaanalysis of 218,166 adults and 19,268 children. PLoS Med 2011; (8): e1001116.

- Qi Q, Li Y, Chomistek AK, et al. Television watching, leisure time physical activity, and the genetic predisposition in relation to body mass index in women and men. Circulation 2012; (126): 1821–7.

- Tyrrell J, Wood AR, Ames RM, et al. Gene-obesogenic environment interactions in the UK biobank study. Int J Epidemiol 2017; 46 (2): 559–75.

- Celis-Morales C, Lyall DM, Guo Y, et al. Sleep characteristics modify the association of genetic predisposition with obesity and anthropometric measurements in 119,679 UK biobank participants. Am J Clin Nutr 2017; 105 (4): 980–90.

- Samorodskaya IV. Body mass index and the obesity paradox. Russian Medical Journal 2014; (2): 170. Russian (Самородская И. В. Индекс массы тела и парадокс ожирения. РМЖ 2014; (2): 170).

- Doyle SL, Donohoe CL, Lysaght J, et al. Visceral obesity, metabolic syndrome, insulin resistance and cancer. Proc Nutr Soc 2012; (71): 181–9.

- Britton KA, Massaro JM, Murabito JM, et al. Body fat distribution, incident cardiovascular disease, cancer, and allcause mortality. J Am Coll Cardiol 2013; (62): 921–5.

- Thomas EL, Frost G, Taylor-Robinson SD, et al. Excess body fat in obese and normal-weight subjects. Nutr Res Rev 2012; (25): 150–61.

- Drapkina OM, Kim OT. Epigenetics of obesity. Cardiovascular Therapy and Prevention 2020; 19 (6): 2632. Russian (Драпкина О. М., Ким О. Т. Эпигенетика ожирения. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2020; 19 (6): 2632).

- Lapidus L, Bengtsson C, Larsson B, et al. Distribution of adipose tissue and risk of cardiovascular disease and death: A 12 year follow up of participants in the population study of women in Gothenberg, Sweden. Br Med J 1984; (289): 1257–61.

- Larsson B, Svardsudd K, Welin L, et al. Abdominal adipose tissue distribution, obesity, and risk of cardiovascular disease and death: 13 year follow up of participants in the study of men born in 1913. BMJ 1984; (288): 1401–4.

- Thomas EL, Fitzpatrick JA, Malik SJ, et al. Whole body fat: content and distribution. Prog Nucl Magn Reson Spectrosc 2013; (73): 56–80.

- Matsuzawa Y, Funahashi T, Nakamura T. The concept of metabolic syndrome: contribution of visceral fat accumulation and its molecular mechanism. J Atheroscler Thromb 2011; (18): 629–39.

- Aung K, Lorenzo C, Hinojosa MA, Haffner SM. Risk of developing diabetes and cardiovascular disease in metabolically unhealthy normal-weight and metabolically healthy obese individuals. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99 (2): 462–8.

- Vague J. La différenciation sexuelle: facteur determinant des formes de l’obesité. Presse Med 1947; (30): 339–40.

- Vague J. The degree of masculine differentiation of obesities: a factor determining predisposition to diabetes, atherosclerosis, gout, and uric calculous disease. Am J Clin Nutr 1956; (4): 20–34.

- Krotkiewski M, Björntorp P, Sjöström L, et al. Impact of obesity on metabolism in men and women. Importance of regional adipose tissue distribution. J Clin Invest 1983; (72): 1150–62.

- Ohlson LO, Larsson B, Svardsudd K, et al. The influence of body fat distribution on the incidence of diabetes mellitus. 135 years of follow-up of the participants in the study of men born in 1913. Diabetes 1985; (34): 1055–8.

- Tokunaga K, Matsuzawa Y, Ishikawa K, Tarui S. A novel technique for the determination of body fat by computed tomography. Int J Obes 1983; (7): 437–45.

- Ramos-Lopez O, Riezu-Boj JI, Milagro FI, et al. Prediction of blood lipid phenotypes using obesity-related genetic polymorphisms and lifestyle data in subjects with excessive body weight. Int J Genomics 2018; (2018): 4283078.

- Chaston TB, Dixon JB. Factors associated with percent change in visceral versus subcutaneous abdominal fat during weight loss: findings from a systematic review. Int J Obes 2008; (32): 619–28.

- Mahabadi AA, Massaro JM, Rosito GA, et al. Association of pericardial fat, intrathoracic fat, visceral abdominal fat with cardiovascular disease burden: the Framingham Heart Study. Eur Heart J 2009; (30): 850–6.

- Ludescher B, Machann J, Eschweiler GW, et al. Correlation of fat distribution in whole body MRI with generally used anthropometric data. Invest Radiol 2009; (44): 712–9.

- Kullberg J, Brandberg J, Angelhed JE, et al. Whole-body adipose tissue analysis: comparison of MRI, CT, and dual energy X-ray absorptiometry. Br J Radiol 2009; (82): 123–30.

- Silver HJ, Niswender KD, Kullberg J, et al. Comparison of gross body fat-water magnetic resonance imaging at 3 Tesla to dual-energy X-ray absorptiometry in obese women. Obesity (Silver Spring) 2013; 21 (4): 765–74.

- Ahmed B, Sultana R, Greene MW. Adipose tissue and insulin resistance in obese. Biomed Pharmacother 2021; (137): 111315.