Византийская метрология в крепостной архитектуре донских алан

Автор: Афанасьев Г.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 229, 2013 года.

Бесплатный доступ

Открытие Салтово-майяцкой культуры поставило вопрос об источниках архитектурных традиций, используемых при строительстве майятской крепости. Были предложены четыре версии их генезиса - византийские, сасанидские, болгарские и предболгарские. Изучив линейные размеры 902 блоков от стен майяцкой крепости, автор приходит к выводу, что строительство возглавили специалисты, хорошо знакомые с византийской метрологией, архитектурными и строительными традициями. Метрология и хронология крепости связывают его с данными из византийских источников, содержащих отчет о участии византийских специалистов в строительстве крепости в Саркеле в случае хагана и бека Хазарии; строительство возглавил византийский функционер Петрона Каматир. События были вызваны взаимными интересами Византии и Хазаряина общей политической ситуации 30-х - 50-х годов IX века, а также взаимоотношения между Хазарской империей, Византией, Аланией, Руси и арабским халифатом.

Маяцкое городище, архитектура, строительные блоки, византийский фут, метрология, донские аланы, хазары, саркел, петрона

Короткий адрес: https://sciup.org/14328530

IDR: 14328530

Текст научной статьи Византийская метрология в крепостной архитектуре донских алан

Поиск истоков архитектурных традиций, воплощенных в аланских крепостях Донецко-Донского междуречья и в типологически близких им хазарских фортификационных сооружениях Нижнего Дона, ведется уже многие десятилетия. В итоге были предложены четыре основные версии генезиса архитектуры подобных памятников: византийская, сасанидская, болгарская и праболгарская ( Афанасьев , 1987. С. 128-132; 1993. С. 129-141). Следует признать, что качество первичной информации, которой оперируют участники дискуссии, далеко от того уровня, который требуется для исследования памятников крепостного зодчества, что видно на примере Маяцкого городища. Исследователи, предлагающие архитектурные, социальные или этнокультурные варианты оценок, комментариев или интерпретаций этого памятника, оперируют разным исходным материалом, различающимися представлениями о размерах, плане и внутреннем пространстве этого крепостного сооружения (табл. 1). Используемая ими информация не является результатом точных архитектурных обмеров. Приходится констатировать, что источник базовой информации – это глазомерная съемка или не инструментальные замеры, а часто и грубое округление опубликованных ранее мерных характеристик (табл. 1). Естественно, что без архитектурных обмеров ключевых конструктивных элементов этого памятника любые рассуждения о его плане и внутреннем пространстве с задачей реконструкции архитектурных идей раннесредневекового автора проекта крепости ( Плетнёва , 2000. С. 55) или ее плановой структуры и фортификационного потенциала ( Флёров, Флёрова , 2008. С. 59–61) вряд ли будут иметь научную перспективу.

Таблица 1. Представления исследователей о форме и размерах Маяцкого городища

|

Автор (год) |

Размеры крепости |

Форма крепости |

Размеры «цитадели» |

|

Вейнберг Л. Б (1890 г.) |

40×40 саж. |

||

|

Спицын A. A. (1896 г.) |

42×38 саж. |

Четырехугольник |

|

|

Струков Д. М. (1897 г.) |

80×50 саж. |

Прямоугольник |

|

|

Тевяшов В. H. (1902 г.) |

Четырехугольник |

||

|

Трунов М. П. (1902 г.) |

100×140×100×120 арш. |

Трапеция |

28×22 арш. |

|

Трунов М. П. (1902 г.) |

140×80 арш. |

Четырехугольник |

30×20 арш. |

|

Милютин A. И. (1906 г.) |

200×140×130×150 шаг. |

59×42 шаг. |

|

|

Спицын A. A. (1909 г.) |

50×38 саж. |

Четырехугольник |

20×10 саж. |

|

Макаренко H. Е. (1911 г.) |

37×44×39×53 саж. |

Четырехугольник |

20×12×10 саж. |

|

Stratonov I. (1936 г.) |

100×80 м |

40×20 м |

|

|

Aртамонов М. И. (1940 г.) |

115×79 м |

Трапеция |

45×23×21 м |

|

Плетнёва С. A. (1967 г.) |

94×84 м |

Прямоугольник |

35×25 м |

|

Плетнёва С. A. (1975 г.) |

Снаружи – 125×110 м; внутри – 75×75 м |

Трапециевидный квадрат |

|

|

Pletnjowa S. A. (1978 г.) |

105×85 м |

Прямоугольник |

|

|

Плетнёва С. A. (1981 г.) |

80×80 м |

Прямоугольник |

40×40 м |

|

Плетнёва С. A, Титов В. С. (1982 г.) |

115×100 м |

Почти квадрат |

|

|

Флёров В. С. (1994 г.) |

115×90 м |

Окончание таблицы 1

|

Плетнёва С. A. (2000 г.) |

Прямоугольная (немного трапециевидная) |

||

|

Свистун Г. Е. (2002 г.) |

115×90 м |

||

|

Зотов В. В. (2005 г.) |

95×80 м |

||

|

Винников A. З. (2006 г.) |

95×80 м |

47×27 м |

|

|

Флёров В. С., Флёрова В. Е. (2008 г.) |

Строгий прямоугольник |

||

|

Захарова Е. Ю. (2011 г.) |

95×80 м |

||

|

Флёров В. С. (2011 г.) |

95×80 м |

47×27 м |

Одним из направлений поиска истоков фортификационного зодчества, воплощенного в Маяцком городище, является решение вопроса: какой из архитектурных традиций соответствует та метрическая система, которая может быть смоделирована на основании изучения информации о строительном материале? Попытки проанализировать строительный материал, из которого возводились крепости в Хазарском каганате, с задачей найти в его размерах следы метрологической системы или строительных «модулей» ранее уже предпринимались С. A. Плетнёвой и Г. Е. Свистуном. В первом случае наблюдаются явные методические ошибки в группировке материала, заимствованные из работ П. A. Раппопорта и отягощенные собственными упущениями в интерпретации этой группировки ( Плетнёва , 1996. С. 16), на что мне уже приходилось обращать внимание ( Афанасьев , 2011. С. 108-119). Во втором - очевидна малочисленность материала ( Свистун , 2002. С. 19–22; 2007. С. 405, 406). Кроме того, автор использовал размеры блоков из раскопок С. A. Плетнёвой на Правобережном Цимлянском городище, которые по какой-то причине все оказались кратными 10 см. Однако общий вывод Г. Е. Свистуна о том, что при строительстве Правобережного и Левобережного Цимлянских городищ использовалась система мер, в которой единицей измерения была величина, равная 30 см, заслуживает внимания.

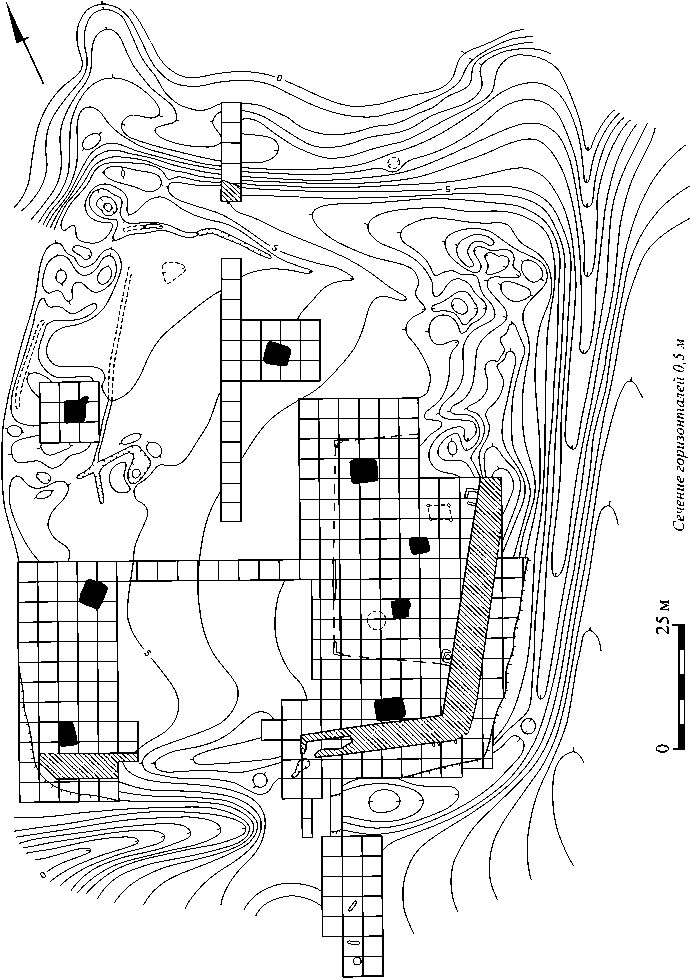

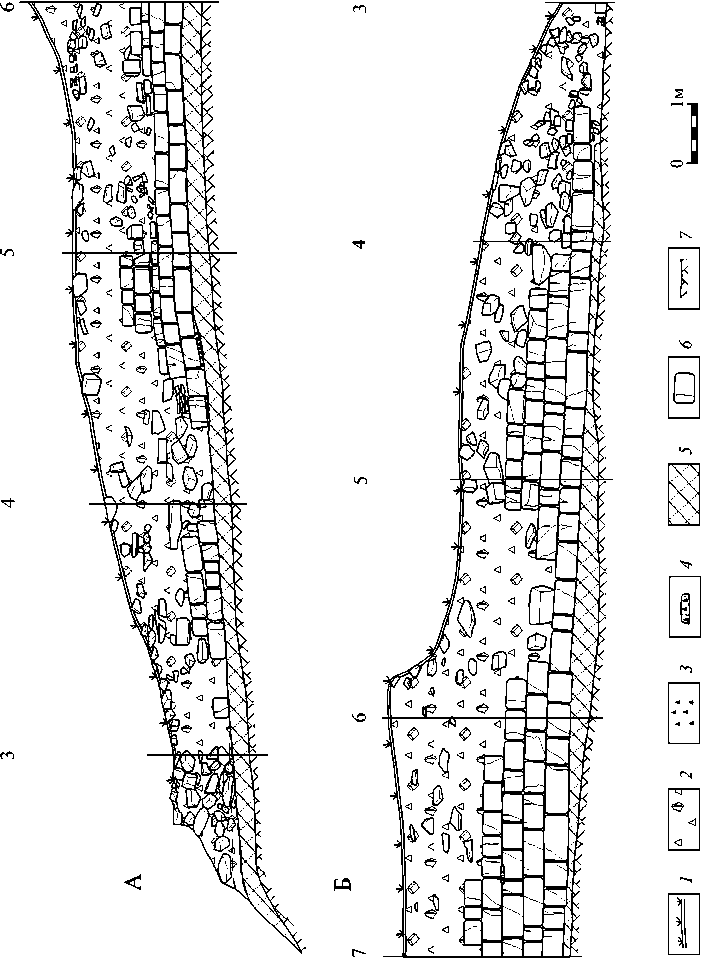

В процессе раскопок Маяцкого городища в 1977–1982 гг. (рис. 1) мною проводился учет блоков, обнаруженных в развалах внешнего и внутреннего щита крепостных стен (рис. 2) и сохранивших свои первоначальные размеры. Удалось выявить и зафиксировать первоначальные параметры (длину, ширину и толщину) 1 902 блоков. Получены 2706 измерений, частоты которых отражают представления средневековых каменотесов о линейных мерах и об их величинах ( Афанасьев . В печати). В качестве исходной рабочей гипотезы было принято предположение о том, что в этих мерах должна скрываться информация о системе линейных измерений, которой пользовались средневековые строители и архитекторы не только при изготовлении каменных блоков, но и при выносе архитектурного проекта на местность. Статистическое исследование блоков

и

Рис. 1. План Маяцкого городища с раскопами 1975, 1977–1982 гг.

Рис. 2. Северный участок юго-западной крепостной стены Маяцкого городища. Вид внешнего (А) и внутреннего (Б) фаса стены 1 – дерновый слой; 2 – рваный камень; 3 – меловая крошка; 4 – обугленные плахи; 5 – погребенная почва; 6 – меловые блоки; 7 – материк из развалов маяцких стен по признаку «ширина» показывает, что чаще всего встречаются блоки шириной 30–33 см, наиболее часто встречающаяся длина – 30–46 см. Что же касается признака «толщина», то здесь преобладают размеры 17,5-27,5 см. Результаты статистической обработки массового материала показывают, что среднестатистические размеры блока из крепостной стены Маяцко-го городища равны 41,8 х 29,5 х 22,3 см (см. цв. вклейку: рис. XXI, А). Важно обратить внимание на то обстоятельство, что среднестатистическая ширина блока (29,5 см) практически равна среднестатистической величине (31,19 см) в общей базе из 2706 измерений всех сторон блоков, найденных в развалах стен Маяц-кого городища (разница составляет 17 мм). Сходство среднестатистической величины из общей базы измерений (31,19 см) с византийским футом (31,23 см) вполне очевидно, ошибка составляет всего 0,4 мм. Византийский фут был больше римского фута (29,8 см), но меньше греческого (31,5 см). Идентичность этих величин дает основание полагать, что именно византийский фут (в тех размерах, которые используют П. Андервуд и Э. Шильбах для периода после эпохи Юстиниана: Underwood, 1948. P. 64–74; Schilbach, 1970. P. 13–16) и лежал в основе системы линейных мер, применявшихся каменотесами при изготовлении меловых блоков для строительства крепостных стен Маяцкого городища. Если сопоставить среднестатистическую ширину блока (равную византийскому футу) и среднестатистическую длину блоков, то получим соотношение 1:1% византийского фута (разница составляет всего 13 мм). Дополняющая этот вывод закономерность прослеживается и при сравнении среднестатистической ширины блока со среднестатистической толщиной блока. Тенденция состоит в том, что при ширине блока в 1 византийский фут толщина блока должна была составлять % византийского фута (разница всего 15 мм). Что же это за линейная мера - % византийского фута? Трудно не заметить, что эта величина (22,3 см) приближается к размеру византийского спифа (23,4 см). Все это приводит к убеждению в том, что при изготовлении блоков для возведения стен Маяцкой крепости каменотесы стремились делать их размерами 1⅓ × 1×⅔ византийского фута, что является свидетельством применения именно византийской системы линейных измерений. Однако нужно иметь в виду, что физико-механические свойства маяцкого мела (водопоглощение составляет в среднем 27,6%, прочность на сжатие в сухом состоянии – 6,5 МПа, в водонасыщенном – 2,2 МПа: Вязкова. Рукопись. Табл. 1) по показателю прочности на сжатие приближаются к современному плохому кирпичу марки М50 и ниже. По этой причине значительное количество крупных блоков ломалось еще в процессе изготовления, а использованные в кладке стен их подправленные обломки имели уже иные размеры и пропорции.

Вывод о том, что в процессе изготовления строительных блоков именно византийский фут величиной 31,23 см лежал в основе линейных измерений, находит параллели в работах специалистов в области византийской фортификации. Исследуя строительную технику фортов, башен, крепостей в византийских провинциях Северной Aфрики, Д. Прингл установил, что основные размеры конструктивных элементов крепостных сооружений практически не проявляют корреляции с римским футом (29,8 см) или римским кубитом (44,7 см). Не выявляется связь и с византийским кубитом (46,8 см), но практически все они хорошо укладываются в систему линейных измерений на основе византийского фута (Pringle, 1981. P. 134). Это обстоятельство привело Д. Прингла к выводу о том, что византийский фут лежал в основе архитектурных проектов византийских фортов в Северной Aфрике. В качестве примера из многочисленных византийских параллелей среднестатистическим величинам маяцких блоков можно указать на каменные блоки, из которых был возведен на берегу Евфрата позднеримский / византийский форт Aт-Табус, византийские стены которого были сложены из блоков средними размерами 40 × 30 см (Lönnqvist et al., 2005), т. е. 1⅓ × 1 византийский фут. Эти же параметры применялись и при отеске каменных блоков, из которых была сооружена византийская печь для изготовления извести, необходимой для ремонта форта (De Vries, Lain, Schick, 2006. P. 241–243).

Если изложенные наблюдения отражают реальность и при изготовлении строительных блоков средневековыми мастерами действительно применялась византийская система линейных мер на основе фута, то мы вправе ожидать, что эта же система мер должна как-то проявиться и в трудах зодчих. Hо в каких именно единицах? Известно, что в Византии при строительстве использовался не только фут, но и оргия (равная землемеры применяли схинон - мерную веревку из толстой конопли, которая чаще всего разбивалась на 10 оргий (дающих в сумме 21 м). Для правильного построения углов при выносе объекта на местность широкое практическое применение у архитекторов Византии находили сочинения Герона, в частности, его работа «О диоптре», где излагаются методы проведения различных геодезических работ с помощью изобретенного автором прибора – диоптры ( Зверкина , 2001. С. 330–346).

Существует точка зрения, что в Византии, Болгарии, Древней Руси и ряде других стран архитекторы и строители монументальных сооружений для расчета углов и пропорций использовали «вавилоны» - лабиринтообразные графические изображения нескольких квадратов или прямоугольников, последовательно вложенных друг в друга и имеющих общий центр. Б. A. Рыбаков называл «вавилоны» символом зодческой мудрости, в котором зашифрованы не только отношения основных единиц древнерусской системы мер длины, но и решения главных задач средневековой геометрии сооружения, необходимые для про-порционирования его частей и разбивки в натуре ( Рыбаков , 1957. С. 83–112). Геометрические свойства «вавилонов» позволяли без вычислений получать пропорционально связанные ряды величин, находить стороны удвоенного, утроенного по площади квадратов, практически решить задачу «квадратуры круга». Изображение такого «вавилона» на меловом блоке в развале крепостной стены Маяцкого городища было найдено в районе северо-западного угла крепости.

Анонимный византийский источник «De castrametatione» дает представление о процедурах, связанных с разбивкой на местности большого императорского полевого армейского лагеря. Для осуществления этих мероприятий на службе состоял специальный сотрудник – минсуратор. Aвтор пишет:

Должно выбрать наилучшего и вполне опытного минсуратора, снабдить его веревкой в тысячу саженей и отправить на поиски места, подходящего для лагеря… Пусть он разбивает лагерь не слишком близко от горы или топкого болота, или возвышенности, имеющей через себя проходы, что- бы неприятель, подойдя с пешей силой из подобных мест, не мог нанести ущерба лагерю; но пусть он смотрит, нет ли трудно проходимой реки или озера, или крутизны, или ущелья, что могло бы доставить безопасность с одной, а то и с двух сторон; пусть там и разбивает лагерь (Кулаковский, 1903. С. 65–90).

Во времена Витрувия архитекторы использовали чертежи, планы, схемы, перспективы и т. д. Что же касается средневизантийского периода, то нет никаких свидетельств о том, что процессу строительства предшествовала разработка архитектурных проектов или планов на бумаге. Единственный рисунок, который может быть связан с изображением раннехристианской церкви, обнаружен на кирпиче в кладке церкви святой Софии в Охриде ( Оустерхаут , 2005. С. 76, 77). К этому можно добавить схематическое изображение византийского лагеря в сочинении «De castrametatione». Некоторые исследователи византийской архитектуры считают, что план будущего сооружения не обязательно должен был фиксироваться на бумаге. Вместо этого план сооружения в полном масштабе создавался прямо на местности. По мнению Р. Оустерхаута, «в самой разметке площадки можно видеть «чертеж», как необходимую часть процесса, благодаря которому отдельные элементы соединяются в единое целое перед началом работ» (Там же. С. 77). Каким образом может быть воссоздан процесс разметки площадки под строительство Маяцкой крепости?

Инструментальные обмеры крепости по внешнему периметру стен, направления которых были зафиксированы мной в процессе раскопок в 1977–1982 гг., дают следующие величины: юго-западная, юго-восточная и северо-восточная стены – около 94 м каждая, а северо-западная стена – около 125 м. Переведя эти значения в византийскую систему мер длины в футах, мы получаем следующие результаты. Юго-западная, юго-восточная и северо-восточная стены имели в длину ровно по 300 византийских футов каждая, а северо-западная – ровно 400 византийских футов. Совершенно очевидно, что в плане Маяцкое городище имеет вид равносторонней трапеции, а не «квадрата», «прямоугольника», «строгого прямоугольника» или «трапециевидного квадрата» (табл. 1). Можно вспомнить рекомендации Флавия Вегеция Рената: «в зависимости от профиля местности ты будешь строить лагерь или квадратным, или круглым, или треугольным, или в виде продолговатого четырехугольника. Пусть форма лагеря не ставится выше полезности, но все же более красивым считается, если длина на треть превышает ширину» (Флавий Вегеций Ренат, 1940. C. 231-293). Именно это соотношение сторон (300 на 400 футов) и было применено проектировщиками Маяцкой крепости. Если же сопоставить византийские размеры Маяцкой крепости с наблюдениями П. Aндервуда, изучавшего параметрические характеристики построек византийских архитекторов эпохи Юстиниана, то и здесь мы найдем общее: в обоих случаях использовались величины, кратные 10. Кроме того, П. Андервуд заметил, что при проектировании сооружений архитекторами очень часто использовался модуль в 50 футов (Underwood, 1948. P 64-74). Эта величина также кратна длине стен Маяцкой крепости. Вывод о том, что при возведении Маяцкой крепости применялась византийская система линейных мер, подтверждают и расчеты, основанные на измерении толщины юго-западной, юго-восточной и северо-восточной стен на тех участках, которые не подвергались деформации в процессе разрушения сооружения. В среднем их толщина составляет около 6,2 м, что равно 20 византийским футам и кратно 10.

В качестве византийской параллели кратности 50 и 10 упомянутых параметрических характеристик можно указать на монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове. Во времена Юстиниана его строительство велось под руководством архитектора Стефана из Айла (современный порт Акаба на территории Иордании). В плане монастырь имеет вид, приближающийся к параллелограмму, с внутренними размерами 89 × 75 × 88 × 75 м. Толщина крепостных стен, сложенных из тесаных блоков твердого гранита, достигала 3 м. Если к указанным внутренним параметрам прибавить двукратную толщину стен (для получения размеров монастыря по наружному периметру) и трансформировать эти данные в византийскую систему линейных мер, то станет ясно, что при выносе проекта монастыря на местность архитектором была размечена кратная 10 и 50 площадка 250 × 300 византийских футов. При этом толщина крепостных стен проектировалась в 10 византийских футов.

Вынос на местность проекта Маяцкой крепости можно реконструировать следующим образом (рис. XXI, Б). Вдоль обрыва коренного берега реки протягивается прямая, на которой откладывается отрезок AB, равный 400 футам. От концов отрезка (из точек A и В) откладывается во внутрь по 50 футов, где отмечаются точки E и F. Из полученных точек (с помощью диоптра Герона или методом построения египетского треугольника) восстанавливаются перпендикуляры. Из точек A и В строятся окружности радиусом 300 футов до пересечения с восстановленными перпендикулярами. Точки пересечения окружностей с перпендикулярами и будут вершинами трапеции (точки C и D) со сторонами AB – AC – CD – DB заданных размеров – 400 × 300 × 300 × 300 византийских футов.

Для темы данного исследования интересно сопоставить выводы о линейных мерных единицах, использованных при возведении Маяцкого городища, с данными о линейных единицах, примененных строителями Левобережного Цимлянского городища, в котором многие исследователи вслед за М. И. Артамоновым видят Саркел. Если принять во внимание, что толщина крепостных стен составляла 3,75 м, и к указанным П. A. Раппопортом параметрам городища ( Раппопорт , 1958. С. 9-39) прибавить двойную толщину стен, то наружные размеры крепости будут равны 186,15 х 125,33 м. Трансформируя эти данные в византийскую систему измерений, мы получаем следующий результат: крепость имела размеры почти 600 × 400 византийских футов при толщине стен 12 футов. Ясно, что при ее проектировании и выносе на местность использовалась именно византийская система линейных мер.

Итак, изучение размеров блоков из развалов стен Маяцкого городища и сопоставление полученных результатов с параметрическими характеристиками этого памятника приводят к выводу о том, что строительство крепости осуществляли специалисты, хорошо знающие византийскую метрологию и умеющие применять ее на практике. Метрологическая, этнокультурная и хронологическая характеристики Маяцкого городища дают основания рассматривать его возведение в контексте информации о строительстве византийскими специалистами под руководством спафарокандидата Петроны Каматира крепости Саркел по просьбе кагана и бека Хазарии (Продолжатель… 1992. С. 56, 57). Строительством Саркела и образованием Херсонской фемы совместные оборонительные мероприятия Византии и Хазарии не ограничились. Есть веские основания полагать, что деятельность византийских архитекторов, направленная на укрепление обороноспособности Хазарии и Aлании, привела к строительству цепи укреплений в бассейне Дона (Vernadsky, 1959. P. 186; Obolensky, 1971. P. 176) и бассейне Кубани (Малахов, 2004. С. 120–122). Все это свидетельствует в пользу того, что появление византийской метрологической системы, выявленной в архитектуре Маяцкого и Левобережного Цимлянского городищ, тесно сопряжено с общей политической ситуацией, сложившейся в 30–50-е гг. IX в., и отношениями между Хазарским каганатом, Византией, Русью и Aрабским халифатом.

ЛИТЕРAТУРA

Афанасьев Г. Е. , 1987. Hаселение лесостепной зоны бассейна Среднего Дона в VIII–X вв. (аланский вариант салтово-маяцкой культуры) // Aрхеологические открытия на новостройках. М. Вып. 2.

Афанасьев Г. Е. , 2011. Кто же в действительности построил Левобережное Цимлянское городище? // РA. № 3.

Афанасьев Г. Е. В печати. О византийских линейных мерах в Маяцкой крепости // Верхнедонской археологический сборник. Липецк. Вып. 5.

Вязкова О. Е. Рукопись: Инженерно-геологические условия создания и сохранения Маяцкого археологического комплекса.

Зверкина Г. А. , 2001. О трактате Герона Aлександрийского «О диоптре» // Историко-математические исследования. № 6 (41).

Кулаковский Ю. , 1903. Византийский лагерь конца X в. // ВВ. Т. 10

Малахов С. Н. , 2004. Протоспафарий Иван в контексте византийско-хазарских отношений середины IX в. // Византия и Запад: 950-летие схизмы христианской церкви, 800-летие захвата Константинополя крестоносцами: Тез. докл. XVII Всерос. науч. сессии византинистов. М.

Оустерхаут Р. , 2005. Византийские строители. Киев; Москва.

Плетнёва С. А. , 1996. Саркел и «Шелковый путь». Воронеж.

Плетнёва С. А. , 2000. Очерки хазарской археологии. М.; Иерусалим.

Продолжатель Феофана: Жизнеописания византийских царей. М., 1992.

Раппопорт П. А. , 1959. Крепостные сооружения Саркела // МИA. № 72.

Рыбаков Б. А. , 1957. Aрхитектурная математика древнерусских зодчих // СA. № 1.

Свистун Г. Е. , 2002. К вопросу о метрологии Хазарии // Проблемы теории и истории архитектуры Украины: Сб. науч. тр. Одесса. Вып. 3.

Свистун Г. Е. , 2007. Строительный материал и типология городищ Салтовской лесостепи // Про-блеми на прабългарската история и култура. София. Т. 4 (1).

Флавий Вегеций Ренат , 1940. Краткое изложение военного дела // ВДИ. № 1.

Флёров В. С., Флёрова В. Е. , 2008. Правобережная Цимлянская и Маяцкая крепости: сравнение планов и технологий // Восточнославянский мир Днепро-Донского междуречья и кочевники южно-русских степей в эпоху раннего средневековья. Воронеж.

De Vries B., Lain A., Schick R. , 2006. The Lime Kiln (Area O) // The Roman Frontier in Central Jordan. Washington. Vol. 1.

Lönnqvist M., Lönnqvist K., Stout Whiting M., Törmä M., Nunez M., Okkonen J. , 2005. Documenting, Identifying and Protecting a Late-Roman – Byzantine Fort At-Tabus on the Euphrates // Abstract.

CIPA International Symposium (26 September – 1 October 2005, Torino, Italy) // http://cipa.icomos . org/fileadmin/ template/doc/TURIN/427.pdf.

Obolensky D. , 1971. The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe 500–1453. London.

Pringle D., 1981. The Defense of Byzantine Africa from Justinian to the Arab Conquest: An account of the military history and archaeology of the African provinces in the sixth and seventh centuries // BAR Int. Ser. 99 (I).

Schilbach E. , 1970. Byzantinische Metrologie. München.

Underwood P. A. , 1948. Some Principles of Measure in the Architecture of the Period of Justinian // Cahiers Archéologiques. III.

Vernadsky G. , 1959. The Origins of Russia. Oxford.

ДAТИРОВAHHЫЕ HAДПИСИ МAСТЕРОВИЗ ГЕОРГИЕВСКОГО СОБОРA В ЮРЬЕВЕ-ПОЛЬСКОМ

A. A. Medyntseva . Masters’ inscriptions with indicated dates from St. George Cathedral in Yuryev-Polskoi

Юрий Долгорукий в 1152 г. на плодородных землях суздальского Ополья основал новый княжеский город, названный в его честь Юрьевым. В центре его были воздвигнуты крепость и белокаменный собор в честь небесного покровителя – князя Георгия. Первоначально, как можно судить по другим княжеским постройкам, он был небольшим четырехстолпным одноглавым храмом, простым и суровым по облику. Он был разобран наследником Всеволода III, Святославом Всеволодовичем, и на его месте воздвигнут новый (ПСРЛ, 1926. C. 439), частично сохранившийся до наших дней. Белокаменный, сплошь украшенный резьбой собор в Юрьеве-Польском был построен в последние годы мирной жизни перед монголо-татарским нашествием в ряду других великолепных княжеских построек. Многочисленные наследники Всеволода Большое Гнездо, то ссорясь между собой, то заключая временные союзы, успешно воевали против Волжской Болгарии, расширяя территории своих княжеств. Свои победы и союзы они отмечали строительством, перестройкой и украшением храмов: в 1220–1225 гг. был перестроен Рождественский собор в Суздале, в то же время сооружен собор в Hижнем

Список литературы Византийская метрология в крепостной архитектуре донских алан

- Афанасьев Г. Е., 1987. Население лесостепной зоны бассейна Среднего Дона в VIII-X вв. (аланский вариант салтово-маяцкой культуры)//Археологические открытия на новостройках. М. Вып. 2.

- Афанасьев Г. Е., 2011. Кто же в действительности построил Левобережное Цимлянское городище?//РА. № 3.

- Афанасьев Г. Е. В печати. О византийских линейных мерах в Маяцкой крепости//Верхнедонской археологический сборник. Липецк. Вып. 5.

- Вязкова О. Е. Рукопись: Инженерно-геологические условия создания и сохранения Маяцкого археологического комплекса.

- Зверкина Г. А., 2001. О трактате Герона Александрийского «О диоптре»//Историко-математические исследования. № 6 (41).

- Кулаковский Ю., 1903. Византийский лагерь конца X в.//ВВ. Т. 10

- Малахов С. Н., 2004. Протоспафарий Иван в контексте византийско-хазарских отношений середины IX в.//Византия и Запад: 950-летие схизмы христианской церкви, 800-летие захвата Константинополя крестоносцами: Тез. докл. XVII Всерос. науч. сессии византинистов. М.

- Оустерхаут Р., 2005. Византийские строители. Киев; Москва.

- Плетнёва С. А., 1996. Саркел и «Шелковый путь». Воронеж.

- Плетнёва С. А., 2000. Очерки хазарской археологии. М.; Иерусалим.

- Продолжатель Феофана: Жизнеописания византийских царей. М., 1992.

- Раппопорт П. А., 1959. Крепостные сооружения Саркела//МИА. № 72.

- Рыбаков Б. А., 1957. Архитектурная математика древнерусских зодчих//СА. № 1.

- Свистун Г. Е., 2002. К вопросу о метрологии Хазарии//Проблемы теории и истории архитектуры Украины: Сб. науч. тр. Одесса. Вып. 3.

- Свистун Г. Е., 2007. Строительный материал и типология городищ Салтовской лесостепи//Проблеми на прабългарската история и култура. София. Т. 4 (1).

- Флавий Вегеций Ренат, 1940. Краткое изложение военного дела//ВДИ. № 1.

- Флёров В. С., Флёрова В. Е., 2008. Правобережная Цимлянская и Маяцкая крепости: сравнение планов и технологий//Восточнославянский мир Днепро-Донского междуречья и кочевники южно-русских степей в эпоху раннего средневековья. Воронеж.

- De Vries B., Lain A., SchickR., 2006. The Lime Kiln (Area O)//The Roman Frontier in Central Jordan. Washington. Vol. 1.

- Lönnqvist M., Lönnqvist K., Stout Whiting M., Törmä M., Nunez M., Okkonen J., 2005. Documenting, Identifying and Protecting a Late-Roman -Byzantine Fort At-Tabus on the Euphrates//Abstract.

- CIPA International Symposium (26 September -1 October 2005, Torino, Italy)//http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/TURIN/427.pdf.

- Obolensky D., 1971. The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe 500-1453. London.

- Pringle D., 1981. The Defense of Byzantine Africa from Justinian to the Arab Conquest: An account of the military history and archaeology of the African provinces in the sixth and seventh centuries//BAR Int. Ser. 99 (I).

- Schilbach E., 1970. Byzantinische Metrologie. München.

- Underwood P. A., 1948. Some Principles of Measure in the Architecture of the Period of Justinian//Cahiers Archeologiques. III.

- Vernadsky G., 1959. The Origins of Russia. Oxford.