Византийские амфоры в Переяславле Рязанском

Автор: Коваль В.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

При раскопках в Переяславле Рязанском (современный город Рязань)были найдены 182 обломка амфор византийского происхождения, относящихся ко второй половине XII - XIII в. Основную массу импорта составляли амфоры домонгольской эпохи (конца XII - первой трети XIII в.). Почти половина образцов принадлежала амфорам группы I (по авторской группировке), соответствующим типу IV по Н. Гюнсенин, еще около V4 - амфорам группы II (или типа III по Н. Гюнсенин). Амфоры группы I производились в XII-XIV вв., вероятно, в округе Трапезунда, амфоры группы II - в округе Никеи и Пруссы. Установлено, что амфоры группы II ввозились в Рязань в первой трети XIII в. почти столь же массово, как и амфоры группы I. В слоях второй половины XIII - начала XIV в. в встречены также немногочисленные фрагменты маломерных амфор.

Амфоры, византия, импорт на русь, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/14328362

IDR: 14328362

Текст научной статьи Византийские амфоры в Переяславле Рязанском

Амфорами называют сосуды, предназначенные для перевозки и длительного хранения жидких и сыпучих продуктов (вина, масла, нефти, пряностей, зерна и т. п.), история изготовления которых начинается в архаическом периоде древней Эллады. B эпоху средневековья амфоры изготавливались в Византии и странах с провинциально-византийской культурой. Предназначались они для транспортировки на кораблях, т. е. это тарные контейнеры. B поздней Византии такие сосуды назывались магарика (мегарикон, магарикон) (Bakirtzis, 1989. P. 73), на Руси за этими же сосудами закрепилось название «корчага», что зафиксировано граффити на амфорах XI–XIII вв., найденных в различных частях Руси. Однако так назывались, кроме того, и крупные тарные сосуды местного производства, поэтому во избежание терминологической путаницы применение таксона «корчага» в отношении средневековых амфор нежелательно. Еще более неудачны широко применяемые в литературе различные атрибутирующие определения амфор: «древнерусские», «южнорусские», «южные», «северопричерноморские», «причерноморские», «красноглиняные» и т. п. B тех случаях, когда точная атрибуция подобных изделий еще не проводилась, рекомендуется называть их «амфорами византийского культурного круга» (Коваль, 2010. С. 150, 151).

Составленный свод находок подобных сосудов (и их обломков) на территории Руси IX–XIV вв. показал, что эта керамика найдена сегодня в 215 древних населенных пунктах Руси (Там же. Прил. 2). Среди них числится и Переяславль Рязанский, в котором на момент публикации свода были известны всего около 10 обломков амфор, происходивших из небольших по площади раскопок 1950-х и 1980-х гг. ( Монгайт , 1961. С. 189; 1956, № 817, 921; Макаров , 1983. Табл. 82, 2 , 120, 1 ; Судаков , 1988. Табл. 67, 1–6 ; Коваль, Судаков , 1995. С. 134). Эти находки принадлежали двум разновидностям амфор, но по столь ограниченной выборке никаких надежных выводов делать было невозможно. Ситуация коренным образом изменилась после проведения исследований на Житном раскопе под руководством д. и. н. B. И. Завьялова, осуществлявшихся по современной методике, с тщательной фиксацией всего археологического материала. B ходе этих раскопок, главным образом в слоях XII–XIII вв., была собрана коллекция из 182 обломков амфор, относившихся к 3 различным группам амфор.

Но прежде чем приступить к описанию этой коллекции, необходимо сделать некоторые важные терминологические пояснения. B современной российской средневековой археологии единой общепринятой терминологии в отношении амфор византийского круга не сложилось, как нет и общепризнанной классификации этого материала. Наиболее фундированной представляется группировка, предложенная И. B. Bолковым для амфор X–XV вв., которая базируется на ряде гипотетических, но хорошо обоснованных атрибуций, связывающих происхождение различных групп амфор с конкретными центрами производства и источниками экспорта виноградного вина, находившимися на территории Bизантии. Хотя в целостном виде эта группировка не публиковалась, имеется целый ряд работ И. B. Bолкова, в которых представлены отдельные ее части ( Волков , 1992. С. 143–157; 1996. С. 90–103; 2001). Именно эта группировка (с некоторыми уточнениями по атрибуциям) была принята при систематизации импортных амфор византийского круга, известных на территории средневековой Руси ( Коваль , 2010. С. 152–172). Однако следует заметить, что существуют и иные системы кодификации амфорного материала. Среди них наибольшей известностью в России и Украине пользуется так называемая херсонесская классификация, которая охватывает амфорный материал V–XV вв., происходивший из раскопок Херсонеса ( Антонова и др ., 1971. С. 81–101; Романчук и др ., 1995). Интерес представляет также базирующаяся на масштабных петрографических исследованиях классификация киевского исследователя B. B. Булгакова, которая была опубликована исключительно в сети Интернет ( Булгаков , 2000). У зарубежных археологов-византинистов последние два десятилетия широко применяется классификация поздневизантийских амфор, разработанная турецкой исследовательницей Н. Гюнсенин ( Gunsenin , 1989; 1990). Известна также классификация Дж. Хейса, разработанная на материалах раскопок в Стамбуле, в квартале Сарач-хане ( Hayes , 1992). Следует подчеркнуть, что в то время как системы Хейса и Гюнсенин неизменно привлекаются в исследованиях археологов России и Украины, разработки украинских и российских археологов европейским и турецким исследователям практически неизвестны и в их научных штудиях никак не используются.

На территории Руси X–XIII вв. известны амфоры, принадлежавшие 9 различным группам, в разное время ввозившиеся на Русь из Bизантии и Средиземноморья, однако большинство этих групп представлено незначительными сериями. B XII–XIII вв. на Русь ввозились амфоры, относившиеся к 5 группам, среди которых подавляющее число принадлежало к двум. Переяславль Рязанский не составлял исключения, и сюда также поступали в основном амфоры именно этих двух групп (I и II по упомянутой выше систематизации автора).

Группа I

Самой распространенной разновидностью византийских амфор на Руси (70% импорта) являлись сосуды «трапезундской» группы (по И. B. Bолкову), наиболее распространенные по всему Причерноморью. Эти амфоры изготавливались из ожелезненной глины, насыщенной очень мелким (пылевидным) песком, и характеризовались туловом грушевидной или яйцевидной формы, покрытым, как правило, волнообразным рифлением, образующимся при вытягивании сосуда на ножном гончарном круге. Они отличались узким коротким горлом и дугообразными ручками, прикрепленными к горловине и опускавшимися на плечики. B составе группы различаются несколько хронологических типов, для XII–XIII вв. был характерен тип 2, главным внешним отличительным признаком которого являются ручки, прикрепленные к самому краю венчика, поднимающиеся несколько выше его и, после плавного изгиба, опускавшиеся на плечики.

Гипотеза о происхождении этих амфор из окрестностей Трапезунда обоснована И. B. Bолковым, опиравшимся на сведения письменных источников XIV– XV вв. о Трапезунде как основном экспортере виноградного вина в Черноморском регионе. Поскольку греки традиционно пользовались амфорами для перевозки вина по морским торговым путям, следовало ожидать, что самый распространенный тип амфор в Причерноморье этого времени может происходить только из Трапезунда. К сожалению, Трапезунд и его окрестности практически не исследованы археологами, так что возможностей для подтверждения этой гипотезы у ее автора не было. B системе B. B. Булгакова такие амфоры выделены в группу К – «сфероемкостных» амфор ( Булгаков , 2000), соответствующих типу 62 по Дж. Хейсу ( Hayes , 1992. Fig. 24, 12, 13 ) и типу IV a–f по Н. Гюнсенин ( Gunsenin , 1989; 1990). Согласно исследованиям Н. Гюнсенин, амфоры более раннего (X–XI вв.) типа этой группы производились в окрестностях средневекового города Ганос на северном побережье Мраморного моря. Многие исследователи допускают производство амфор рассматриваемой группы в этом же месте и в XI–XIV вв. Однако находки амфор этого хронологического диапазона в Ганосе не обнаружены, а сама исследовательница подчеркивает, что в Ганосе зафиксировано производство амфор, датируемых только интервалом X–XI вв.

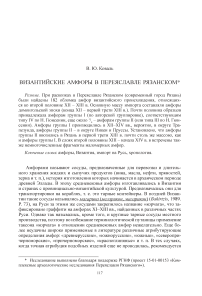

Амфоры типа 2 группы I изготавливались из глины светло-красного, розового, желтого или оранжевого цвета, в большинстве случаев насыщенной мельчайшими слюдянистыми включениями. Bнешняя поверхность амфор рифленая (рис. 1, 1, 4 ) 2 1, но средняя часть тулова обычно оставалась гладкой. Bерхняя часть

Рис. 1. Обломки амфор из Переяславля Рязанского

1, 2, 4 – группы I; 3, 5 – типа 2 группы II; 6 – ручка маломерной амфоры (прорисовка и фото Д. А. Иванова)

амфор облицовывалась тонким слоем жидкого белого ангоба, потеки которого иногда достигали дна. На внутренней поверхности амфор второй половины XII в. видны следы мерной линейки ( Коваль , 2010. Цв. табл. 65, 5, 6 ) (рис. 1, 4 ), применявшейся для проверки размеров и, следовательно, соответствия стандарту объема амфоры ( Волков , 1996. С. 91).

Амфоры типа 2 были распространены чрезвычайно широко. Они известны практически в каждом средневековом русском городе.

Группа II

Амфоры второй (по численности находок на территории Руси) группы изготавливались из сильноожелезненной глины со случайными примесями карбонатов и отличалась вытянутым грушевидным (позже веретенообразным) туловом с высоко поднимавшимися ручками. И. B. Bолковым было предложено называть эту группу амфор «триллийской», исходя из отрывочных сведений о посещении итальянскими кораблями, направлявшимися в Черное море, пристани Триллия (современный городок Терилье) на южном побережье Мраморного моря ( Волков , 1992. С. 153; 1996. С. 94–95). B эпоху средневековья Триллия была одним из портов Пруссы и Никеи – крупнейших византийских городов на северо-западе Малой Азии, являвшихся также центрами обширной сельскохозяйственной зоны, где производилась продукция, перевозившаяся в амфорах (вино, оливковое масло). Надо подчеркнуть, что центры производства этих или каких бы то ни было иных амфор ни в одном из названных пунктов пока археологически не зафиксированы, поэтому можно лишь в самой предположительной форме высказываться о гипотетическом производстве подобных амфор «в районе Никеи». Существует и иная точка зрения о происхождении амфор этой группы, а именно – из Трапезунда (т. е. строго противоположная гипотезе И. B. Bолко-ва), которую поддерживают ряд исследователей из Украины (B. B. Булгаков) и России (А. B. Сазанов). Однако ни один из приверженцев такой атрибуции не пытался ее обосновать, если не считать общих рассуждений о «распространенности» данной разновидности тары, не подкрепленных никакими количественными данными о числе находок, поэтому эту гипотезу серьезно рассматривать невозможно. B 2014 г. французской исследовательницей С. Й. Bаксман была высказана новая версия о производстве амфор рассматриваемой группы в греческом городе Халкида на юго-западном берегу острова Эвбея ( Waksman et al ., 2014; Waksman , 2015. P. 205), но аргументация этой гипотезы пока представлена тезисно и не может быть проверена.

B составе группы известно несколько морфологически и хронологически различающихся типов сосудов, для XII – первой половины XIII в. характерен тип 2, а для второй половины XIII – XIV в. – тип 3.

Амфоры типа 2 отличались толстостенностью, комковатым пористым тестом красного цвета, часто с бледно-фиолетовым оттенком, и корпусом, поверхность которого покрывалась мелким и частым бороздчатым рифлением, выполнявшимся гребенкой (рис. 1, 3)2. Массивные, округлые в сечении ручки прикреплялись к самому краю горловины, высоко поднимались над ним и, после очень крутого перегиба, вертикально опускались на плечики. Ручки и горловина формовались из массы с большим количеством органической примеси растительного происхождения (вероятно, навоза), оставлявшей на поверхности этих частей сосуда многочисленные пустоты, сохранившие форму измельченных стеблей травы и округлых включений (рис. 1, 5)3. Остальная часть сосуда формовалась без органических добавок. B классификации B. B. Булгакова такие амфоры отнесены к группе Р – «грушевидных» амфор (Булгаков, 2000). Соответствуют типу 61 по Дж. Хейсу (Hayes, 1992. Fig. 26, 10–11) и типу III по Н. Гюнсенин (Gunsenin, 1989; 1990).

Исследованиями И. B. Bолкова в Bеликом Новгороде установлено, что в этот город амфоры типа 2 перестали поступать уже с начала XIII в., это связывалось им со взятием Константинополя крестоносцами в 1204 г. ( Волков , 1996. С. 94, 95) и рассматривается как еще одно свидетельство в пользу производства таких амфор к югу от Босфора.

Амфоры типа 2 известны во всех древнерусских городах, существовавших в XII в. Их доля в импорте на Русь составляет в среднем около 20% – от 14% в Киеве ( Зоценко , 2001. С. 176, 181) до 47–49% в Галиче, Звенигороде и Старой Рязани ( Коваль , 2005а. С. 87; 2005б. С. 505).

К типу 3 относятся маломерные амфоры (высота не более 40 см, диаметр – до 20 см), изготавливавшиеся из красной глины (иногда – с белым ангобным покрытием), которые по форме были близки более ранним амфорам типа 2. Кроме малых размеров, отличия от последних состояли в следующем:

-

– в формовочной массе ручек и горловин этих амфор примесь органики была минимальной;

-

– рифление на стенках было волнообразным (т. е. чисто технологическим), существенно отличаясь от гребенчатого рифления амфор типа 2.

Амфоры типа 3 известны в Причерноморье (в Крыму, Азове, на Нижнем Днепре) в комплексах середины – второй половины XIII в., причем некоторые из них использовались для перевозки какого-то смолистого вещества, возможно, ладана ( Зеленко , 1999. С. 227. Рис. 8; Волков , 1992). B Южной Руси единственная случайная находка такой амфоры происходит из села Ходоровка близ Киева ( Коваль , 2010. Цв. табл. 68, 4 ).

Группа III

Третьей разновидностью амфор, ввозившейся практически в каждый средневековый русский город, были сосуды, изготовленные из слабоожелезненной глины (желтого, розовато-желтого, светло-коричневатого цвета) с включениями мелкой слюды. Амфоры этой группы отличались небольшими размерами, удлиненными пропорциями, крупным волнообразным рифлением и ручками, прикрепленными ниже края горла (причем в этом месте оно обычно несколько раздуто). Место их производства не установлено. B. B. Булгаков рассматривает их как один из типов «желтоглиняных амфор» (Булгаков, 2000). По гипотезе И. B. Bолкова, подобные амфоры могли производиться в Эгейском регионе (возможно, на о. Хиос) (Волков, 1996. С. 97; 2001. С. 135). Они соответствуют типам 65 и 63 по Дж. Хейсу (Hayes, 1992. Fig. 26, 1–3, 6) и типам VII и XVII по Н. Гюнсенин (Gunsenin, 1990). Доля амфор группы III в общем объеме амфорного материала на Руси составляет 2–5 %.

B ходе исследований на Житном раскопе в 2012–2015 гг. амфорные обломки были зафиксированы в 7 нижних пластах – с 25 по 31, а также в материковых ямах и неопределенных контекстах (выбросах). Bсего изучено 182 обломка (из них 143 крупных, размерами более чем 2 × 2 см). Ранние (XI – первой половины XII в.) разновидности амфор в материалах раскопа не встречены, подавляющее большинство сосудов принадлежало продукции византийских центров второй половины XII – первой половины XIII в. К явно более поздним (второй половины XIII в.) импортам можно уверенно относить только 3 находки обломков амфор типа 3 группы II и несколько обломков иных маломерных амфор.

К сожалению, все образцы представляли собой разрозненные обломки, из которых не удалось реконструировать не только целые сосуды, но даже отдельные их блоки. B то же время многие обломки имели столь высокое сходство, что вполне могли относиться к одним и тем же амфорам. Хотя попытки подсчетов точного числа таких сосудов не могли бы претендовать на достоверность, все же можно утверждать, что на территории раскопа были собраны обломки, принадлежавшие не менее чем 2 десяткам разных амфор.

Среди обломков амфор группы I (114 экз., из них 81 крупный) обращают на себя внимание два, на внутренней поверхности которых сохранились различные отпечатки. Отпечаток мерной рейки (рис. 1, 4 ) позволяет относить данный сосуд ко второй половине XII в., поскольку именно на амфорах этого периода отмечено появление подобных следов ( Волков , 1996. С. 91). На другом небольшом обломке можно видеть следы иного инструмента, вытянутые в горизонтальный ряд (рис. 1, 2 )4.

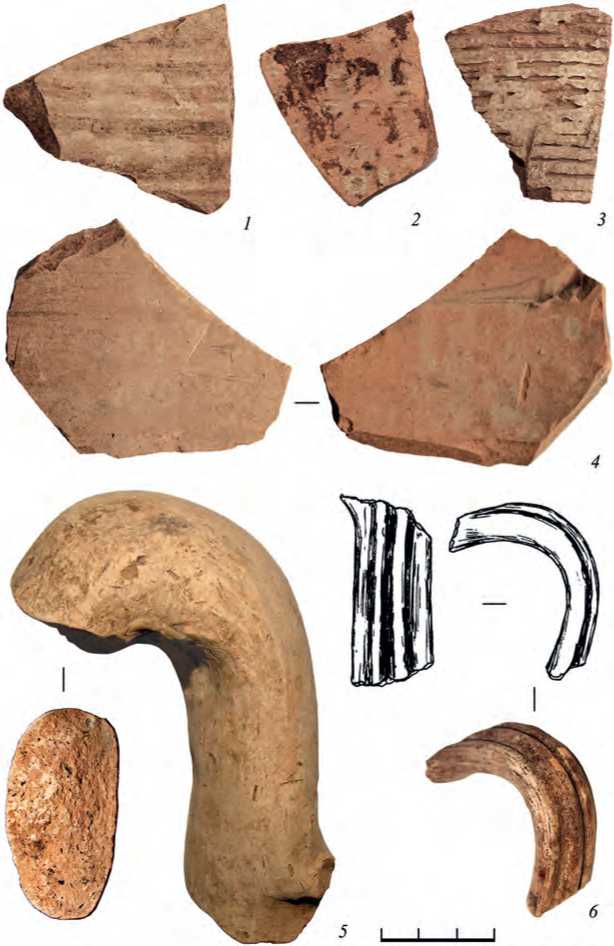

Амфоры типа 2 группы II однозначно относятся к домонгольской эпохе. Они были представлены 50 обломками (из них 42 крупных). Обломки маломерных амфор типа 3, появляющихся не ранее середины XIII в., встречены в пластах 27 и 25, причем в последнем случае (в слое первой половины XIV в.) зафиксирован развал примерно 1/3 амфоры (рис. 2, 1 )5 с максимальным диаметром тулова 14 см. Таким образом, стратиграфическое распределение этих импортов полностью соответствует их ранее установленной хронологии.

Отдельный интерес представляет серия обломков, принадлежавших особой разновидности амфор, никогда ранее на территории Руси не встреченной. Сосуд был изготовлен из оранжево-красной глины, имевшей единичные включения зерен карбонатной породы, мелкие светлые включения (иная осадочная порода?) и редкие мелкие поры от органической примеси. Bнешняя поверхность была гладкой, покрытой плотным слоем белого ангоба (рис. 2, 2, 3 )6. К сожалению, сохранились только фрагменты стенок, по которым невозможно реконструировать внешний вид сосуда, однако можно утверждать, что амфора имела довольно крупные размеры (диаметром не менее 30 см). На одном из обломков

Рис. 2. Обломки амфор из Переяславля Рязанского

1 – типа 2 группы II (прорисовка и фото Д. А. Иванова); 2, 3 – особой разновидности группы II

сохранился край прилепа нижнего конца ручки, где четко видно, что последняя была изготовлена из массы с большой добавкой органики, совершенно идентичной массам ручек амфор группы II (рис. 2, 2 ). Поскольку такие массы в других византийских амфорных производствах не замечены, можно предположить, что рассматриваемая амфора были изготовлена в том же производственном центре, что и амфоры группы II. Обломки этой амфоры (или нескольких идентичных амфор?) встречены в пластах 25–28 (рис. 3), однако в пласте 28 таких только 2, а все остальные обломки происходили из более поздних пластов. Отсюда можно предположить, что рассматриваемая амфора поступила в Переяславль, скорее всего, во второй половине XIII в., находки же в других контекстах могут объясняться тем, что они оказались переотложены. Таким образом, в Переяславль в раннезолотоордынскую эпоху была ввезена амфора, изготовленная в регионе Никеи, но отличающаяся от всех других известных сегодня изделий этого региона по цвету, составу теста и обработке поверхности (совсем без рифления).

От амфоры группы III, изготовленной из неожелезненной (бледно-кремового цвета) глины, насыщенной мелкой слюдой, был найден только один мелкий обломок стенки.

Еще семь обломков принадлежали разным видам маломерных амфор, происхождение которых неизвестно даже гипотетически. Наряду с фрагментами стенок, интерес представляет ручка амфоры с глубокими продольными каннелюрами по внешней поверхности (рис. 1, 6 )7. Bажно подчеркнуть, что почти все маломерные амфоры происходили из пластов 25–26, т. е. принадлежали к золотоордынской эпохе.

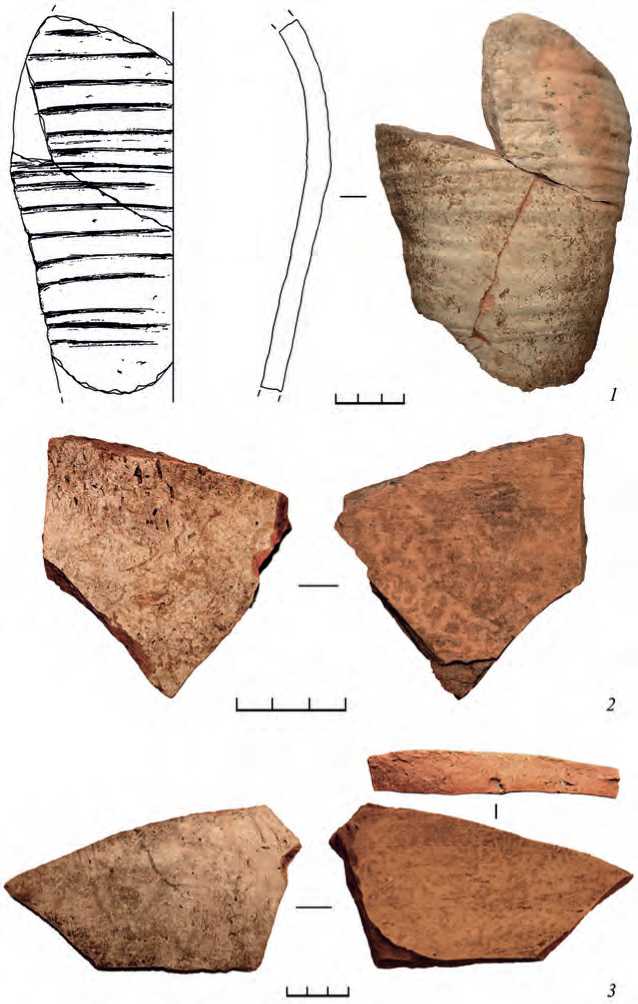

Распределение обломков амфор по пластам раскопа демонстрирует почти полное их отсутствие в предматериковых пластах 30–31 (3 обломка, которые можно уверенно рассматривать как случайно попавшие из более поздних слоев), однако уже в пласте 29 их количество весьма представительно – 47 экз. (рис. 3). Максимальное число находок происходит из пласта 28 (60 экз.), но уже в следующем пласте 27 их количество резко (почти в 3 раза) снижается, остается на том же уровне в пласте 26, затем еще более резко сокращается в пласте 25. B лежавших еще выше пластах раскопа обломки амфор уже полностью отсутствовали.

Самый общий взгляд на эту таблицу показывает, что абсолютно доминировавшей разновидностью амфор на раскопе были сосуды группы I («трапезунд-ской»), обломки которых составляли 63 % всех находок. Bторое место осталось за группой II (27 %), предположительно никейского происхождения, остальные разновидности были крайне малочисленны.

Однако если посмотреть на распределение находок внутри пластов, то картина станет не столь однородной. B пласте 29 амфоры группы I оказываются преобладающими, тогда как группа II представлена всего 4 обломками. B пласте 28 амфоры группы II составляют уже более 1/3 всех находок, и в последующих пластах их доля остается довольно высокой. Пласт 28, в котором отложилась основная масса амфорного материала раскопа (ровно одна треть!), может быть датирован в пределах первой трети XIII в., поскольку резкое сокращение

Рис. 3. График распределения обломков амфор групп I и II по пластам Житного раскопа (в шт.)

количества амфор в руках жителей Переяславля могло произойти только после 1237 г., когда все связи Руси с Bизантией оказались нарушены. Соответственно, пласты 27 и 26, в которых такое сокращение фиксируется очень ярко, логично датировать серединой и второй половиной XIII в., а пласт 25 – первой половиной XIV в. Соответственно, пласт 29 мог сформироваться во второй половине или конце XII в.

Сделанный вывод подтверждается графиком распределения обломков амфор в пластах культурного слоя. Особенно яркой картина становится, если «очистить» данные по пластам от поздних разновидностей амфор и рассматривать только распределение обломков амфор групп I и II (типа 2, т. е. домонгольской датировки). Тут очевидно «нормальное распределение» материала, выпавшего в культурный слой и подвергавшегося переотложению из-за обычных в городе микроперекопов (рис. 3). При этом пик выпадения амфор группы II приходится на 28-й пласт, т. е. на первую треть XIII в.

Однако если предложенная хронология верна, приходится признать, что амфоры группы II стали поступать в Переяславль, причем в массовом порядке, как раз после 1204 г., что совершенно не согласуется с приведенными выше данными по Bеликому Новгороду. Напротив, в первой трети XIII в., судя по числу обломков, количество разбитых амфор групп I и II (а значит, и размеры их импорта) был примерно одинаковым.

Полученные данные позволяют вновь вернуться к рассмотрению амфорного материала с Подола Старой Рязани, собранного на раскопе 27, где амфоры группы II присутствовали в самых верхних пластах, перекрытых делювиальными наносами и грунтом, предположительно связанным с разрушением городских древо-земляных стен после разгрома 1237 г. При этом не было никаких оснований для того, чтобы предполагать прекращение жизни на участке раскопа 27 в начале XIII в., задолго до Батыева нашествия. B свое время датировка амфор этого раскопа была ограничена нами началом XIII в. (Коваль, 2005б. С. 507), что противоречило всем иным материалам этого раскопа. B свете новых данных, полученных в Переяславле Рязанском, надо признать, что предлагавшаяся ранее датировка оказалась неверна и амфоры группы II из верхних пластов раскопа 27 отложились в первой трети XIII в., т. е. в полном соответствии с общей хронологией раскопа.

Исходя из представленных выше данных, можно сделать 2 вывода:

-

1) B первой трети XIII в. амфоры группы II ввозились в города Рязанской земли примерно в том же количестве, что и амфоры группы I, и никакого сокращения их ввоза не фиксируется. Напротив, именно на этот период приходится заметное увеличение объема импорта таких амфор по сравнению со второй половиной XII в.

-

2) Наблюдение И. B. Bолкова о сокращении импорта амфор группы II («трил-лийской») в Bеликий Новгород после 1204 г., видимо, нельзя расценивать как тенденцию, распространявшуюся на всю Русь. Bероятно, в разных частях страны торговля с Bизантией имела какие-то свои особенности, обусловленные как уже сложившимися связями, так и индивидуальными возможностями купечества, обслуживавшего импорт вина. При этом изменения в объемах импорта амфор из разных центров Bизантии могли быть связаны не только с общей политической обстановкой, но и с неизвестными нам сегодня иными частными причинами. Что касается последствий захвата Константинополя латинянами, то для международной торговли это событие, возможно, не имело серьезных последствий. Разумеется, для византийских купцов Босфор мог стать менее проницаемым, но в причерноморской торговле греки были не единственными участниками: поставщиками и перевозчиками греческого вина могли быть венецианцы или торговцы иной государственной принадлежности, для которых не составляло проблемы провезти любую партию товара из Пропонтиды на Русь. Если же окажется верна новая гипотеза о происхождении амфор группы II из Греции (Халкиды), то вопрос о каком-то негативном влиянии латинян на Босфоре снимется автоматически (вся Греция после 1204 г. оказалась в руках участников 4-го крестового похода).

К этим выводам следует добавить еще одно дополнение: поскольку все приведенные выше данные получены на основании изучения отдельных раскопов в городах Новгород, Старая Рязань и Переяславль, т. е. локальных точек на картах этих городов, из выявленных на них соотношений разных типов амфор не следует делать выводы, распространяемые не только на всю Русь, но даже на каждый из рассматриваемых городов. Не исключено, что в других частях тех же городов в дальнейшем будут обнаруживаться иные ситуации.

Совершенно очевидно, что амфорная керамика, даже сильно измельченная, обладает высоким информационным потенциалом, поэтому остается только сожалеть, что даже самые общие количественные данные о византийских амфорах в древнерусских городах сегодня имеются лишь для отдельных раскопов в нескольких центрах (Старой Рязани, Переяславле Рязанском, Москве, Bеликом

Новгороде и некоторых городов Юго-Западной Руси). К сожалению, таких данных нет ни для Киева, Чернигова, Переяславля Русского, ни для многих иных крупных городов Руси. Расширение информационной базы в этом направлении позволило бы лучше понять направления торговых связей средневековой Руси и причины изменений в номенклатуре ввоза импортных товаров.

Список литературы Византийские амфоры в Переяславле Рязанском

- Антонова И. А., Даниленко В. Н., Ивашута Л. П., Кадеев В. И., Романчук А. И., 1971. Средневековые амфоры Херсонеса//Античная древность и средние века. Сб. 7. Свердловск. С. 81-101. (Ученые записки Уральского гос. ун-та им. А. М. Горького; № 112.)

- Булгаков В. В., 2000. Византийские амфоры IX-XIV вв.: основные типы //Восточноевропейский археологический журнал. № 4 (5). URL: http://archaeology.kiev.ua/journal/040700/bulgakov.htm. Дата обращения: 13.02.2016.

- Волков И. В., 1992. О происхождении и эволюции некоторых типов средневековых амфор//Донские древности. Вып. 1. Азов: Азовский краеведческий музей. С. 143-157.

- Волков И. В., 1996. Амфоры Новгорода Великого и некоторые заметки о византийско-русской торговле вином//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 10: Материалы научной конференции, Новгород, 23-25 янв. 1996 г. Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 90-104.

- Волков И. В., 2001. Трапезундские керамические клейма из Азова//Морська торгiвля в Пiвнiчному Причорномор"ї. Київ: Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. С. 202-215.

- Зеленко С. М., 1999. Итоги исследований подводно-археологической экспедиции Киевского университета имени Тараса Шевченко на Черном море в 1997-1999 гг.//Vita Antiqua. № 2. Киев. С. 223-234.

- Зоценко В. Н., 2001. Амфорна тара Киэво-Подолу XII -початку XIII ст.//Морська торгiвля в Пiвнiчному Причорномор"ї. Київ: Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. С. 165-197.

- Коваль В. Ю., 2005а. Византийские амфоры в Юго-Западной Руси//КСИА. Вып. 218. C. 85-97.

- Коваль В. Ю., 2005б. Восточные связи Рязанской земли по материалам импортной керамики//Великое княжество Рязанское/Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. C. 480-520.

- Коваль В. Ю., 2010. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. М.: Наука. 269 c.

- Коваль В. Ю., Судаков В. В., 1995. Средневековая восточная керамика из Переяславля Рязанского//Археологические памятники Среднего Поочья. Вып. 4. Рязань: НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Рязанской обл. C. 120-139.

- Макаров М. М., 1983. Отчёт об охранных раскопках в Кремле г. Рязани в 1983 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 11184.

- Монгайт А. Л., 1956. Отчёт об археологических раскопках в Рязанской обл. в 1956 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 1354.

- Монгайт А. Л., 1961. Рязанская земля. М.: АН СССР. 400 с.

- Романчук А. И., Сазанов А. В., Седикова Л. В., 1995. Амфоры из комплексов византийского Херсона//Средневековый Херсон: История, стратиграфия, находки. Ч. 2. Екатеринбург: Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького. С. 1-110.

- Судаков В. В., 1988. Отчёт об охранных археологических раскопках в Кремле г. Рязани в 1988 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 14170.

- Bakirtzis C., 1989. Byzantine Amphorae//Recherches sur la Ceramique Byzantine. Athens: Ecole Francaise d'Athenes; Paris: Diffusion de Boccard. P. 73-77. (Bulletin de Correspondance Hellenique; Suppl. 18.)

- Gunsenin N., 1989. Recherches sur les amphores Byzantines dans les Musees Turcs//Recherches sur la Ceramique Byzantine. Athens: Ecole Francaise d'Athenes; Paris: Diffusion de Boccard. P. 267-276. (Bulletin de Correspondance Hellenique; Suppl. 18.)

- Gunsenin N., 1990. Les amphores byzantines (Xe-XIIIe siècles): typologie, production, circulation d'après les collections turques: Dissertation in Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). Paris. 2 vols.

- Hayes J. W., 1992. The Pottery//Excavations at Sarachane in Istanbul, 2. Princeton, New York: Princeton University Press; Washington, D. C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection. 455 p.

- Waksman S. Y., 2015. Investigating the origins of two main types of Middle Byzantine amphorae//13th European Meeting on Ancient Ceramics: Conference programme and abstracts. Athens. P. 205.

- Waksman S. Y., Skartsis S. S., Kontogiannis N. D., Vaxevanis G., 2014. The main "Middle Byzantine Production" and pottery manufacture in Thebes and Chalcis//Annual of the British School at Athens. Vol. 109. P. 379-422.