Визуализация сцены заболевания человека на оттиске печати на конверте от клинописной таблички из Кюль-тепе (собрание ГМИИ им. А.С. Пушкина, I 2 б 1589)

Автор: А. А. Ясеновская

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археологические находки и изобразительные материалы

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации фрагмента конверта от клинописной таблички с изображением интереснейшей композиции магического характера. В результате исследования выявлено, что сцена заболевания человека является центральной в сюжете. Нергал, бог Подземного мира, которого мы можем распознать по его символу – двуглавому скипетру, насылает на грешника львиноголового демона для причинения наказания – вызывания болезни у человека. Причина многих болезней по представлениям жителей Древней Месопотамии – гнев божества. Главной аналогией данному изображению является композиция на еще одной старовавилонской печати. На фрагменте конверта I 2 б 1589 присутствуют также два символа – сосуд и жезл с шаром. Установлено, что комбинация этих символов наиболее часто встречается на печатях из Сиппара или области Диялы, что может говорить о происхождении исследуемой печати либо резчика, ее изготовившего, с севера Нижней Месопотамии.

ГМИИ им. А. С. Пушкина, цилиндрическая печать, В. С. Голенищев, Староассирийский период, Кюль-тепе, Каниш, ассирийская магия

Короткий адрес: https://sciup.org/143176912

IDR: 143176912 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.214-221

Текст научной статьи Визуализация сцены заболевания человека на оттиске печати на конверте от клинописной таблички из Кюль-тепе (собрание ГМИИ им. А.С. Пушкина, I 2 б 1589)

В коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина хранится интересный фрагмент конверта клинописной таблички с двумя оттисками цилиндрической печати с изображением неординарной магической сцены (инв. номер I 2 б 1589).

Конверт происходит, вероятно, из Кюль-тепе (Каниш) и датируется Староассирийским периодом (начало II тыс. до н. э.). Артефакт попал в собрание Пушкинского музея еще в 1911 г. в составе коллекции В. С. Голенищева (номер

1 Статья подготовлена в рамках проекта РНФ 19-18-00369 «Классический Восток: культура, мировоззрение, традиция изучения в России (на материале памятников коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина и архивных источников)» МГУ им. М. В. Ломоносова.

в коллекции В. С. Голенищева – ИГ 5980). Размеры данного фрагмента весьма невелики - 4,53 х 4,1 х 0,5 см, поверхность сильно затерта (особенно в центре фрагмента и нижней части, что мешает различить детали изображения нижней части цилиндрической печати в обоих случаях), на поверхности присутствуют розоватые пятна. Табличка от этого конверта отсутствует в коллекции либо ее принадлежность не поддается идентификации2.

Впервые прорисовка этой печати появилась в публикации староассирийских текстов из ГМИИ им. А. С. Пушкина и Государственного Эрмитажа, изданной в 1968 г. Н. Б. Янковской ( Янковская , 1968. С. 306 (прорисовка). № 120). Все фигуры на изображении интерпретированы корректно, однако благодаря новейшим фотографиям мы можем распознать больше деталей3.

Приведем фотографии фрагмента конверта с оттисками цилиндрической печати (рис. 1; 2).

Издание данного фрагмента конверта было предпринято Н. Б. Янковской без научного комментария, поэтому представляется необходимым дать подробное описание изображенной на печати сцены.

На новых фотографиях значительно лучше различимы детали головы фигуры с поднятой рукой, которые позволяют интерпретировать ее как львиноголового демона с открытой пастью и, возможно, с торчащим наружу клыком. В руках фигуры справа от демона мы можем различить двуглавый жезл.

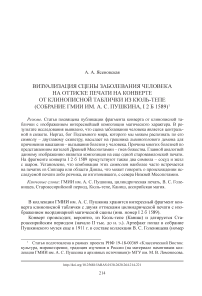

Центр сцены составляет фигура вышеуказанного львиноголового демона с занесенной для удара правой рукой с кинжалом, держащего в левой руке человеческую фигуру вниз головой. Справа от этой группы располагаются две фигуры в длинных одеждах – одна с двуглавым жезлом в левой руке (длинный элемент слева от фигуры, по всей видимости, следует трактовать как часть одежды; см. рис. 3), другая – со сложенными в области пояса руками (фигура адоранта). На голове фигуры справа от демона можно различить два «отростка» с правой стороны головы и два с левой. Верхние «отростки» (к слову сказать, едва различимые) следует трактовать как рогатую шапку божества, нижний «отросток» слева – как нос, а справа – элемент прически. Между божеством и фигурой человека расположены символы – жезл с шаром (в англоязычной литературе – «ball-staff») и сосуд над ним. Текст на печати отсутствует.

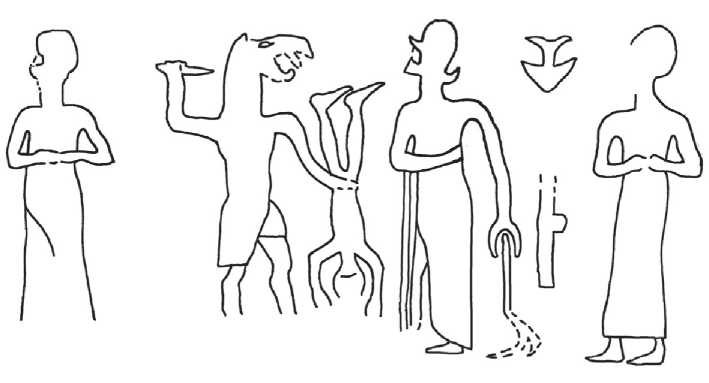

Божество на данной печати, очевидно, следует трактовать как Нергала, бога Подземного царства, поскольку на изображении присутствует его символ – двуглавый скипетр. Данная сцена почти точно повторяет сцену с другой старовавилонской печати, приведенную в книге Дж. Блэка и Э. Грина (рис. 3), где Нергал насылает на грешника демона в львином обличье («lion-demon», аналогичный угаллу в Новоассирийский период) для причинения наказания – заболевания человека (визуализация сцены «насылания болезни», в аккадском языке

Рис. 1. Фрагмент конверта клинописной таблички I 2 б 1589, фотография

Рис. 2. Прорисовка оттиска печати с фрагмента конверта клинописной таблички I 2 б 1589 (выполнена при участии А. А. Немировского)

Рис. 3. Нергал, бог Подземного мира, приказывает львиноголовому демону наказать грешника. Визуальное отображение сцены заболевания человека («схватывание болезнью»). Фрагмент изображения на старовавилонской печати (по: Black, Green , 1992. P. 67, Ill. 55)

выражение «рука бога DN» – qāt dDN – означало болезнь, причину болезни – гнев божества).

Нергал также изображался в контексте сцен попирания врага на памятниках Старовавилонского периода. Известнейший пример такой композиции приведен в книге Дж. Блэка и Э. Грина ( Black, Green , 1992. P. 19. Ill. 13): Нергал, держащий в руках двуглавый скипетр и кривую саблю, попирает ногой врага, лежащего на горах с рукой, согнутой в локте для защиты или мольбы.

Таким образом, присутствие Нергала на оттиске печати со староассирийской таблички означает, что для определенного круга пользователей были интересны печати с изображением данного божества. Возможно, на другом оттиске печати из Пушкинского музея I 2 б 1598 со сценой попирания врага также был изображен именно Нергал, хотя трактовка персонажа как героя или царя, попирающего пораженного врага, выглядит более приемлемой (область его рук затерта, поэтому невозможно определить, держит ли он в руках двуглавый скипетр)4.

На фрагменте конверта с оттиском печати из Пушкинского музея присутствуют еще два интересных элемента – сосуд и жезл с шаром. Подобные сочетания символов на печатях могут рассказать много интересного, если нам известны аналогии и контекст их происхождения. Существует довольно мало исследований об отдельных символах на памятниках глиптики и различных контекстах, в которых они встречаются5, однако для символа «жезл с шаром» (а также «крест») сделана хорошая подборка изображений в магистерской диссертации Х. Костас (Costas, 2014).

Нас интересует именно комбинация символов «жезл с шаром» – «сосуд», в первую очередь расположенных вертикально друг над другом, хотя следует учесть и изображения символов, располагающихся между фигурами. Перечислим аналогичные печати.

А. Символы располагаются между фигурами.

Период Исина и Ларсы, Старовавилонский период:

три печати – область Диялы, оттиски печатей на табличках ( Al-Gailani Werr , 1988. Pl. II, 1 (6) (Телль-Хармаль); XV, 16 (131.s); XVI, 7 (131.a) (Телль-Дхибаи));

две печати – Сиппар, оттиски печатей на табличках из Сиппара из Британского музея, правление Хаммурапи ( Teissier , 1998. P. 168, 381; 170, 402 (?)6);

одна печать – Киш, печати из раскопок С. Лэнгдона, 1923–1932 ( Buchanan , 1966. Pl. 36, 523);

одна печать – Ашшур ( Moortgat , 1940. Taf. 39, 296).

Митаннийские печати (стиль резко отличается от стиля оттиска I 2 б 1589):

две либо четыре печати7 – Нузи, оттиски печатей на табличках из архива Шильва-Тешшупа ( Stein , 1993. P. 246, 3; P. 255, 262; P. 251, 153 (?); P. 271, 800 (?)).

Б. Символы располагаются вертикально.

Период Исина и Ларсы, Старовавилонский период:

10 печатей – область Диялы, оттиски печатей на табличках ( Al-Gailani Werr , 1988. Pl. V, 2 (27.b); XXI, 4 (24); II, 3 (42.b); XIV, 6 (57.b); XII, 1 (114.c); VII, 8 (135.b) (Телль-Хармаль); XV, 8 (128.g); XVI, 4 (131.d); 38, XVI, 5 (131.g); XVI, 6 (131.f) (Телль-Дхибаи));

семь печатей – Сиппар (Ibid. Pl. XXV: 5 (188.e); XLIV: 6 (197.b); XXIV: 2 (164) (оттиски печатей на табличках из храма Шамаша в Сиппаре и Сиппар-Амнану-ма); Teissier , 1998. P. 149, 181; 159, 289; 163, 320 (?)8; 169, 390 (оттиски печатей на табличках из Сиппара из Британского музея, правление Хаммурапи));

две печати – Вавилон, цилиндрические печати ( Collon , 1986. Pl. XXIII, 301 (?)9; XXVII, 365);

одна печать – Ниппур, печать из раскопок в Ниппуре ( Legrain , 1925. Pl. XXVI, 471);

одна печать – Ларса, цилиндрическая печать ( Collon , 1986. Pl. XXIII, 289);

одна печать – Ур, оттиск печати на табличке ( Al-Gailani Werr , 1988. Pl. XLII, 4 (309));

одна печать – Киш, печати из раскопок С. Лэнгдона, 1923–1932 гг. ( Buchanan , 1966. Pl. 33, 454).

Митаннийские печати (стиль резко отличается от стиля оттиска I 2 б 1589):

две печати – Нузи, оттиски печатей на табличках из архивов ( Stein , 1993. P. 247, 24 (архив Шильва-Тешшупа); Porada , 1947. Pl. VI, 95; Matthews , 1990. Fig. 615 (архив Техип-Тиллы).

На 30 старовавилонских печатях из 42, представленных в каталоге Х. Костас, рядом с жезлом с шаром присутствует символ сосуда. Большинство печатей с такими изображениями происходит из северной части Нижней Месопотамии (области Диялы и Сиппара) и содержит сюжет предстояния перед сидящим божеством, держащим в руке ритуальную чашу или сосуд. Печать из Телль-Хар-маля (область Диялы) ( Al-Gailani Werr , 1988. Pl. VII, 8 (135.b)) наиболее близка печати из ГМИИ им. А. С. Пушкина I 2 б 1589, поскольку на ней помимо жезла с шаром и сосуда присутствует сцена борьбы героя перед божеством в рогатой шапке с кривой саблей (Нергалом?).

Таким образом, печать, чей оттиск присутствует на табличке I 2 б 1589, несомненно, является печатью старовавилонского стиля (а не периферийного староассирийского). Присутствие символов жезла с шаром и сосуда может говорить о происхождении печати либо резчика, ее изготовившего, с севера Нижней Месопотамии. Это, безусловно, интереснейший факт, поскольку оттиски старовавилонских печатей появляются на староассирийских табличках гораздо реже, чем печати староассирийского или анатолийского периферийных стилей, что еще раз говорит об активном взаимодействии различных культурных традиций в области восточной Анатолии.

Список литературы Визуализация сцены заболевания человека на оттиске печати на конверте от клинописной таблички из Кюль-тепе (собрание ГМИИ им. А.С. Пушкина, I 2 б 1589)

- Немировский А. А., Ясеновская А. А., Шелестин В. Ю., 2020. Сцена триумфа над поверженным врагом на оттиске печати из Кюль-тепе (собрание ГМИИ им. А. С. Пушкина I 2 б 1598) // КСИА. Вып. 258. С. 95–104.

- Янковская Н. Б., 1968. Клинописные тексты из Кюль-тепе в собраниях СССР (письма и документы торгового объединения в Малой Азии XIX в. до н. э.). М.: Наука. 306 с.

- Ясеновская А. А., 2019. Культ Набу в Ассирии: проблемы распространения и ритуальной практики: дис. … канд. ист. наук. М. 485 с.

- Al-Gailani Werr L., 1988. Studies in the chronology and regional style of Old Babylonian cylinder seals. Malibu: Undena publications. 111 p., 101 pl. (Bibliotheca Mesopotamica; 23.)

- Black J. A., Green A., 1992. Gods, demons and symbols of Ancient Mesopotamia. An illustrated dictionary. London: British Museum. 192 p.

- Buchanan B., 1966. Catalogue of ancient Near Eastern seals in the Ashmolean museum. Vol. I. Cylinder seals. Oxford: University Press. 242 p., 67 pl.

- Collon D., 1986. Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum. Cylinder Seals III. London: British Museum. 241 p.

- Costas H., 2014. An analysis of the ‘ballstaff’ and ‘cross’ symbols in Mesopotamian glyptic art from the Isin/Larsa to Neo-Babylonian periods: Dissertation submitted in partial fulfilment ofthe requirements for the degree of MA in Artefact Studies of University College London in 2014. London. 96 p.

- Fuhr I., 1967. Ein altorientalisches Symbol. Bemerkungen zum sogenannten Omegaförmigen Symbol und zur Brillenspirale. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 149, XII S.

- Legrain L., 1925. The culture of the Babylonians from their seals in the collections of the museum. Philadelphia: Museum of the University of Pennsylvania. 367 p., 64 pl. (Publications of the Babylonian Section; XIV.)

- Matthews D. M., 1990. Principles of composition in Near Eastern glyptic of the later second millennium B.C. Freiburg, Schweiz: Universitätsverlag; Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. 166 p., 53 pl. (Orbis Biblicus et Orientalis. Series Archaeologica; 8.)

- Moortgat A., 1940. Vorderasiatische Rollsiegel. Ein Beitrag zur Geschichte der Steinschneidekunst. Berlin: Gebr. Mann. 155 S., 92 Taf.

- Porada E., 1947. Mesopotamian Art in Cylinder Seals of the Pierpont Morgan Library. New York: Pierpont Morgan Library. 81 p.

- Seidl U., 2006. The roles played by fish on Neo-Assyrian cylinder seals // The iconography of cylinder seals / Ed. P. Taylor. London: Warburg Institute; Turin: Nino Aragno editore. P. 134–142. (Warburg Institute colloquia series; 9.)

- Stein D., 1993. Das Archiv des Silwa-Tessup. 8. The Seal Impressions (Text). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 339 S.

- Teissier B., 1998. Sealing and seals: seal-impressions from the reign of Hammurabi on tablets from Sippar in the British Museum // Iraq. Vol. 60. P. 109–186.