Визуальная иконичность в русской поэтической традиции

Автор: Двойнишникова М.П., Семьян Т.Ф.

Рубрика: Литературоведение. Журналистика

Статья в выпуске: 2 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена уточнению вопроса понятия «визуальная поэзия». Современное отечественное и зарубежное литературоведение не дает однозначного определения этому явлению, использует разные синонимы («графическая поэзия», «фигурная поэзия», «конструктивистская поэзия», «конкретная поэзия», «симультантная поэзия», «иконическая поэзия», стихографика, видеопоэзия, медиапоэзия, «optic poetry», «picture poetry», «iconic poetry» и др.), а также предлагает весьма запутанные и неоднозначные классификации типов текстов такого рода.В связи с этим ряд исследователей предлагает ввести более широкий термин «иконичность», которая определяется как семиотическая и поэтическая категория и строится на основе трех репрезентаций: визуальных, слуховых (аудиальных) и когнитивных (символических). Любая поэзия определяется как визуальная сама по себе, так как является письменной и выраженной знаками, а ее образность создается и усиливается разными средствами. Тот вид текстов, который называется «визуальной поэзией», обладает высокой степенью наличия именно визуальных приемов, так называемой «визуальной иконичностью», но не ограничивается ею, а подчеркивается и другими типами иконичности.В связи с наличием в современном литературоведении разных точек зрения предлагается разобраться с понятиями «визуальность» и «иконичность», которые определяются как поэтические категории текста.

Поэзия, визуальность, иконичность, «carmina figurate», фигурные стихи

Короткий адрес: https://sciup.org/147243251

IDR: 147243251 | УДК: 82.0:001.4 | DOI: 10.14529/ssh240211

Текст научной статьи Визуальная иконичность в русской поэтической традиции

Несмотря на достаточную степень изученности визуально-графических особенностей стихотворного текста (например, в отечественном литературоведении в этой области известны работы С. И. Бирюкова, М. Л. Гаспарова, Б. В. Томашевского, Ю. Н. Тынянова, Ю. Б. Орлицкого, Т. Грауз, Е. В. Сальниковой, Д. А. Суховей, М. С. Алысбеко-вой, П. А. Ковалева и др., а в зарубежном – M. Danesi, L. Ellestrom, C. Greve, R. Grimm, D. Higgins, A. Marcus и др.), сам термин «визуальная поэзия» нельзя считать устоявшимся. Вопрос четкого терминологического определения этого понятия до сих пор является дискуссионным и не имеет однозначного решения.

Обзор литературы

Ю. Л. Гик под визуальной поэзией предлагает понимать «…эксперименты с вербальными элементами (буква, слово, текст) с визуальной точки зрения, в том числе в возможном сочетании с художественными образами», говоря о том, что в такое определение «…укладываются и конкретная поэзия, и фигурная поэзия, и poesia visiva, и многое другое» [1].

В статье Э. В. Минаевой, Т. А. Пономарёвой «Современная визуальная поэзия: в поисках невыразимого» рассматриваются некоторые существующие в науке определения, а также приводится история возникновения того, что именуется «визуальной поэзией». Авторы определяют этот термин как некоторое авангардное направление на стыке поэзии и изобразительного искусства, в рамках которого «…особое значение приобретает визуа- лизация текста графическими элементами, расширяющими его образное и смысловое значение. В визуальном тексте смысловая и художественная нагрузки распределяются между поэтическим сообщением и графической или изобразительной формой его выражения, при этом создаваемое комплексное значение не может быть выражено ни одним из художественных средств, взятых в отдельности» [2, с. 512–521].

В работе И. М. Сахно рассматривается вопрос тесной взаимосвязи поэтического конструктивизма и визуальной поэзии: «“Визуализация” стиха в русском конструктивизме знаменовала стремление поэтов отойти от строгих канонов классического стихосложения и лингвистической “несвободы”, которая заметно снижала уровень информационной насыщенности поэтического текста», отмечая близость и неразделимость этих понятий [3, с. 73]. Там же описывается проблема неразличения понятий «визуальная поэзия» и «конкретная поэзия» (Дж. Янечек): «Классики конкретной поэзии 50–60-х годов определяли поэзию как конкретную структуру – готовую форму, в которой слово не нуждается в дополнительной обработке. Пьер Гранье писал: “Конкретная поэзия – это работа с материалом языка, создание с помощью него структур и передача по преимуществу эстетической информации. Объектная поэзия – это рисунок, графика, скульптурное и музыкальное сопровождение, возникающее благодаря совместной деятельности художников, скульпторов, музыкантов и типографов. Визуальная поэзия – это слово или его элементы, взятые как объекты и цент- ры визуальной энергии”» [Цит. по: 3, с. 81–82]. Исследователь утверждает, что, несмотря на тесную связь, это разные понятия и что собственно визуальных экспериментов у поэтов-конструктивистов было не так уж и много (некоторые тексты И. Сельвинского, Б. Агапова и др.).

-

В. А. Галечьян считает, что визуальная поэзия представляет собой всего лишь форму записи текста: «…визуальная поэзия – это способ составления, изображения и репрезентации поэтического текста» [4, с. 13].

-

В. В. Колотвин определяет визуальную поэзию следующим образом: «…она есть нечто большее, чем изображение, и нечто большее, чем текст, не только по отдельности, но и вместе взятые» [5].

Как мы можем видеть, исследователи называют визуальную поэзию «поэтическим феноменом», экспериментом, авангардным направлением, жанровой разновидностью [6], формой стиха, способом записи стиха, «центром визуальной энергии» и проч. Одновременно существуют такие синонимические термины или близкие понятия, как «графическая поэзия», «фигурная поэзия», «конструктивистская поэзия», «конкретная поэзия», «симультантная поэзия», «иконическая поэзия», стихографика, видеопоэзия, медиапоэзия и др.

Дефиниции данных терминов, приведенные в разных источниках, неоднозначны и трактуются каждым автором по-своему, уточняются и дополняются. Даже определение, казалось бы, самого известного и понятного вида визуальных стихов – фигурных стихов – и то вызывает многочисленные уточнения: «Термин “визуальная поэзия” в современном искусствознании не имеет четких границ. Например, известный визуальный поэт и исследователь авангарда Ричард Костелянец (США) в “Словаре авангарда” отделяет визуальную поэзию от конкретной, от poesia visiva и от фигурной поэзии. Визуальный поэт Мэри Эллен Солт (США) в заключении книги “Конкретная поэзия: поэты мира” не дает определения даже конкретной поэзии, считая, что это означает “триумф новых экспериментальных форм”» [7].

Фигурные стихи, по мнению Е. Степанова, определяют лишь «часть визуальной поэзии, явления более широкого и масштабного» [2, с. 513]. В. А. Галечьян уточняет определение фигурных стихов, данное М. Л. Гаспаровым: «Фигурные стихи (carmina figurata) известны еще с древности. М. Гаспаров под фигурными стихами понимал два типа поэтического орнаментализма: поэтические ребусы, выполненные в форме акро-, месо- и телестихов, и фигурные узоры, связанные с графической партитурой стиха, когда графический рисунок из слов или букв складывается в образ определенного предмета или фигуры. По-моему, это два разных вида визуальной поэзии. Под фигурными стихами, как это и было изначально, надо понимать выполненные из слов изображения предметов

(объектов), а второй (первый у Гаспарова) тип – это беспредметное изображение поэтического текста» [8, с. 21].

В классификации визуальных поэтических текстов также нет однозначности среди исследователей. Например, в монографии Э. В. Минаевой, Т. А. Пономарёвой та же фигурная поэзия разделяется на три основные группы визуальных поэтических произведений (геометрические изображения, изображения под конкретные предметы, абстрактные живописные изображения), при этом отмечается зыбкость разграничений некоторых групп [9, с. 512–521]. У других авторов встречаем другие классификации, что также вносит некий разлад в общую структуру визуально-графических текстов.

Возникает сложность в определении границ изобразительного компонента и собственно поэтического (вопрос о том, когда такой текст перестает быть стихотворным и становится уже живописным), дискуссия о вторичности вербального компонента в визуальной поэзии и т. д.

Сами поэты, работающие с визуальными стихами (например, Ры Никонова, К. Кедров, Г. Сапгир и др.) нередко писали о том, «…границы между визуальной поэзией и просто иллюстрацией к тексту практически нет» [10], а различие определяется авторской волей в виде комментария или названия.

Методы исследования

В статье используются сравнительно-исторический, историко-литературный, сравнительно-типологический, структурно-семантический и методы исследования.

Результаты и дискуссия

В связи с этими дискуссиями в теории визу-альности особый интерес представляют исследования в области иконического и визуального, а также их взаимосвязи.

-

L. Elleström в своей статье «Visual Iconicity in Poetry» приходит к выводу, что в центре проблемы стоит «…дихотомия вербального / визуального» [11, с. 449], и вводит понятие «иконичности»: «…the distinctive feature of so-called visual poetry seems to be something other than visuality. I argue that “visual poetry,” to the extent that it can be treated as a poetic category, is characterized by a high degree of iconicity, whereas all written poetry is visual as such. Iconicity is a semiotic notion that comprises creation of meaning based on resemblance, whether the signifying and signified entities are visual, auditory, or cognitive; iconicity includes phenomena such as verbal sound representing natural sound (onomatopoeia), moving visual images representing visual occurrences (as in film), static visual images representing abstract relations (for instance, graphs), and word order representing an order of events in what is signified by the words (syntactic iconicity)»1 [11, с. 439].

Исследователь говорит о том, что нужно отказаться от термина «визуальная поэзия», так как вся поэзия визуальна как таковая, и предлагает определять ее как особый вид письменной поэзии, характеризующийся наличием визуально-графических признаков и обладающий визуальной иконичностью: «Although I find the term visual poetry misleading to such an extent that it should be abandoned, I use it in this article in describing how it has been employed to designate a widespread type of poetry. However, the term visual poetry is consistently used in quotation marks to mark my disagreement with it and with efforts to circumscribe a subcategory of written poetry that is supposedly distinguished by its visuality. I certainly do not deny that there is a point in categorizing poetry, or even that the type of poetry that has been called “visual” might be worth treating as a specific kind of written poetry; however, the term visual poetry should be rejected, given that it influences the apprehension of the notions and categories it designates in a deceptive way»2 [11, с. 443].

-

L. Elleström указывает на существование разных терминов и в зарубежном литературоведении, а также на трудности перевода данного термина на разные языки (в каждом случае привносятся дополнительные смыслы): латинский термин «carmina figurate», английский «pattern poem» (узорная поэзия), а также «optic poetry» и «picture poetry», Figurengedicht в немецком языке (что скорее обозначает «экфрасис»), «iconic poetry».

Автор предлагает определять визуальность как поэтическую категорию, влияющую на создание образности (иконичности) в тексте на разных уровнях: визуальная составляющая, аудиальная и когнитивная [11, с. 456].

Ряд российских исследователей (М. В. Оборина, Л. А. Петроченко, Е. О. Мерзлякова и др.) также обращается к вопросу различения визуального и иконического и использует термины «визуальная поэзия», «симультантные тексты» (симультантная поэзия) для определения того, что находится на стыке искусств, оперирует вербальными и визуальными средствами, так сказать, усиливает, использует двойное воздействие для создания образов.

-

М. В. Оборина пишет, что «…визуальность (сенсорная категория, способ восприятия) и иконичность (семиотическая категория, способ создания значения) представляют собой принципиально разные средовые категории. Тем не менее, соединяясь в термине «визуальная иконичность», обе категории указывают как на тип текста (форма реализует баланс основных текстообразующих тенденций: избыточности и энтропийности, им-пликационности и экспликационности, содержательной и акцидентальной формы, актуализации и автоматизации), так и на способ восприятия, основанный на фиксации рефлексии во всех поясах рефлексивной реальности – чувственно воспринимаемых образов, невербализованных понятий, текстов» [10, с. 182–189].

Семиотика определяет знак как материальный, чувственно воспринимаемый предмет (явление, действие), который выступает как «заместитель», представитель другого предмета, свойства или отношения. В нашем исследовании предметно-материальный аспект воплощения знака обретает особую значимость. Визуальный облик текста выступает в качестве материального носителя его значения. Внешняя форма, пребывая в физическом пространстве, будучи зафиксирована визуальнографическими средствами, представляет визуальное выражение содержания. Любое изменение формальных признаков влечёт за собой изменение внутренней формы. Визуальный облик осуществляет, таким образом, функцию трансмиссии и образует с внутренней формой диалектически и феноменологически сложное единство. Таким образом, знак выходит за рамки простого визуального представления предмета и поднимается на уровень символа, который «…связан с памятью культуры, и целый ряд символических образов пронизывает по вертикали всю историю человечества или большие ее ареальные пласты» [12, с. 123].

Визуальная иконичность текста также манифестирует определённый порядок культуры . Членение текста рубрикацией, выделение любого элемента внешней композиции (посвящение, эпиграф и т. д.), визуальная оппозиция стихотворного и прозаического текста и даже понимание буквенных знаков того языка, на котором представлен текст, подготовлено предшествующей традицией и наполнено определённым содержанием: все эти зрительно воспринимаемые формы конвенциональны и должны быть опробованы читателем опытным путём.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что категория иконичности может быть реализована посредством визуальных приемов, усиливая создание образов и воздействие на читателя (не только содержательное или смысловое, но и визуально воспринимаемое). Таким образом, визуальная иконичность в поэзии составляет лишь малую часть множества разнообразных типов визуальной иконичности: «…визуальная иконичность, в свою очередь, является частью иконичности, порождаемой всеми сенсорными модусами и когнитивными структурами» [11, с. 456].

Более детально говорит об этом Ю. Б. Орлиц-кий в монографии «Динамика стиха и прозы в русской словесности», приводя в пример тексты современных поэтов, отдающих дань рукописной иероглифической природе японской классической миниатюры (И. Жуков, А. Суриков, А. Вознесенский, Ры Никонова, А. Сен-Сеньков, С. Сигей, В. Герцик и др.). И это связано не только с опытами визуальной поэзии, но и с визуализацией поэзии вообще, с выдвижением иконического компонента стихотворной речи на первый план: «…можно сказать, что авторы русских стихотворений, создаваемых в русле традиции хайку, хотя и не воспроизводят в точности их силлабическую природу, но постоянно опираются на особенности этого стиха: предельную краткость, нечетнострочность, непосредственную связь с визуальной составляющей» [13, с. 645–646].

Отсылка к традиции визуального облика произведений определенной жанровой формы наблюдается и в книге Г. Сапгира «Стихи для перстня».

В традиционном понимании визуального в этих текстах нет, но сама идея следования жанровой форме рубаи четко прослеживается. Книга открывается эпиграфом – четверостишием О. Хайяма в переводе Г. Сапгира, в котором заданы все основные парадигматические константы поэтического канона переводного рубаи

Поскольку все, что в мире существует,

Уйдет, исчезнет, а куда Бог весть, Все сущее, считай, не существует, А все несуществующее есть [14, с. 117].

Г. Сапгиру были интересны примеры минимализма формы при многогранности содержания. Автор определял основную идею книги как «…стихи философские, сгусток того, что я хочу сказать, в четырех строках» [14, с. 9], что полностью соотносится с содержанием рубаи как формы философского размышления. Само заглавие книги – «Стихи для перстня» – отсылает читателя к древней традиции вырезания на поверхности перстня изображения богов и монархов, афоризмов и заклинаний-изречений в стихах с сакральной символикой и используется для акцентуации идеи лаконичной формы, содержащей философскую сентенцию, «сгусток мудрости».

В «Стихах для перстня» Г. Сапгир отдает дань традициям восточной поэзии (разработка канонических тем древнеперсидской лирики, употребление свойственных ей образов, мотивов и символики), а также традициям перевода рубаи (например, использование пятистопного и шестистопного ямба как наиболее соответствующих метру данной формы).

Различными средствами (в том числе и не визуальными) создается иконический визуальный образ данной жанровой формы, берущей истоки в восточной поэзии, связанной с «персидскими четверостишиями» и русской переводной традицией рубаи, как формы минималистской, состоящей из четырех строк с определенным типом рифмовки и структурно-семантической композицией. Создается настолько четкий визуальный облик, что в составе книги появляется «вакуумный текст» (термин Ры Никоновой) – «пустое» рубаи:

7*

* Комментарий:

Здесь тьма людей, растений и существ,

Здесь дни воспоминаний и торжеств,

Здесь мысли. Пойманные налету,

И все, что образует Пустоту [14, с. 121].

Значимое пустое пространство страницы (а это уже один из собственно визуально-графических приемов) в данном примере нацелено на воображение и ассоциативное мышление читателя, которому предлагается по вторичному компоненту текста – комментарию, расположенному вслед за пустым «рубаи», – заполнить / воссоздать его форму и содержание.

Опираясь на иконичность, в том числе и визуальную, текста классического типа можно сделать выводы относительно основных текстовых характеристик: о родовой и жанровой принадлежности. Понимая визуальность как категорию рецептивную, можно реконструировать читательские впечатления, основанные на первичном зрительном восприятии. При первом знакомстве с произведением читатель, прежде всего, решает для себя вопрос о родовой принадлежности текста: проще говоря, определяет, что он будет читать: стихи, прозаическое произведение или пьесу. Одним из критериев здесь выступает в том числе и плотность заполнения страницы. Стихотворный текст чаще всего занимает симметричное оси положение на плоскости страницы. Таким образом, сама фактура стиха обладает значимой визуальной природой, поскольку стихотворная речь организована не только линейно, но и вертикально. Согласно академически признанной точке зрения единственное принципиальное различие между стихом и прозой заключается в двойной сегментации стихотворной речи. Даже если стихотворение содержит минималистичный вербальный компонент, двойная сегментация текста навсегда вписывает его в традицию стихотворной иконичности, как, например, в тексте С. Сигея «Квадрат» (рис. 1):

|

казимиръ |

малевичъ |

|

казимиръ |

малевичъ |

|

казимиръ |

малевичъ |

|

казимиръ |

малевичъ |

|

казимиръ |

малевичъ |

|

казимиръ |

малевичъ |

|

казимиръ |

малевичъ |

|

казимиръ |

малевичъ |

Рис. 1. С. Сигей «Квадрат» [15, с. 227] Fig. 1. S. Sigei «Square»

В драматическом тексте также можно усмотреть наличие вертикального вектора (определяемого уже списком действующих лиц), который формируется частотным использованием абзацных отступов, необходимых для выделения диалоговых реплик. Кроме того, в драматическом тексте нет объемных описательно-повествовательных фрагментов, которые в эпическом тексте доминируют. Вертикальная дробность, создаваемая репликами, маркирует зону речи персонажей. Так, например, можно безошибочно определить визуальную иконичность пьесы представителя «уктус-ской школы» Михаила Таршиса (см. рис. 2), несмотря на ее экспериментальный характер, абсурдность, нестандартность и экспрессионизм:

ЛЕВ И ТИГР

Лев: Тигр,ая-лев!

(занавес)

Илья (подходя к столу и оглянувшись): Федор!!!!!!

(Федор падает.)

Илья (вынимает цаплю на место, чистит его, поворачивает лимон, садится в кресло, зажигает торшер, закуривает, смотрит на фотографию жены, нервно встает): Федор!!!!!!!!!!,!!!!!!

(Федор падает.)

Занавес, малый антракт.

Рис. 2. М. Таршис «Лев и тигр» [15, с. 228] Fig. 2. M. Tarshis «Lion and Tiger»

При минимальном количестве вербальных средств наличие действующих лиц, второстепен- ных драматургических элементов текста (заглавий, ремарок и проч.), разбивка текста по ролям создает узнаваемый визуальный облик, определенно относящий данный текст к драматургическому.

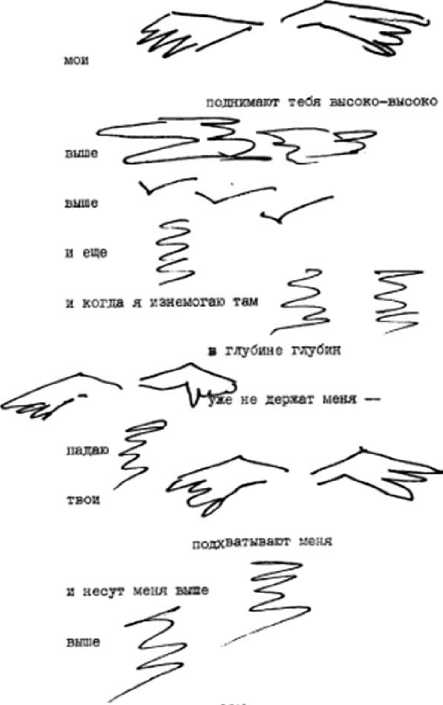

Конечно, проблема терминологизации понятия «визуальная поэзия», возникшая именно в ХХ веке и требующая четкого разграничения в начале ХХI столетия, связана с новыми экспериментальными типами текста, где визуальная иконичность помимо когнитивных, аудиальных средств создается и усиливается и непосредственно визуальнографическими приемами. Например, стихотворение Г. Сапгира «Любовь-полет» (рис. 3), где идея описания чувства влюбленности подчеркивается иконизмом в прямом смысле, т. е. иллюстрированием вербального компонента изобразительным (внедрение в текст рисунков крыльев, спиралей-вихрей и проч.):

Рис. 3. Г. Сапгир «Любовь – полет» [16, с. 260] Fig. 3. G. Sapgir «Love is a flight»

При этом сам Г. Сапгир писал: «Мне бы хотелось, чтобы на эти тексты не смотрели, как на орнамент, как на визуальные словесные почеркушки, которые подчас рисуют предметы, лица, пейзажи или бегут поперек всей картины иного художника-концептуалиста. Разве вы не чувствуете, что это слова – длинные, короткие слова, которые выстра- иваются в стихотворные строчки, рифмуются, повторяются, и не беда, что их невозможно произнести, прочитать, полнота содержания очевидна. Любой текст – это не только знаки, прихотливо рассыпанные, словно бесконечные бусы какого-то дикаря-филолога. Это особым образом зашифрованная энергия, которая содержит в себе более, нежели она может сообщить, как информацию и эмоцию» [13, с. 291].

Выводы

Определённым образом расположенный текст служит прежде всего сигналом установки на родовую идентификацию произведения; при визуальном восприятии сознание читателя включает предлагаемое произведение в определенную культурно-историческую традицию.

Любой стихотворный текст представляется визуальным, но средства визуальной иконичности, усиливающие воздействие на читателя, могут проявляться с разной степенью интенсивности в зависимости от специфики эпохи или индивидуальноавторской манеры.

Список литературы Визуальная иконичность в русской поэтической традиции

- Гик, Ю. Л. Визуальная поэзия: теория и практика / Ю. Л. Гик // Черновик. – 2004. – № 19. – URL: https://reading-hall.ru/publication.php?id=12664 (дата обращения: 09.04.2024).

- Минаева, Э. В. Современная визуальная поэзия: в поисках невыразимого / Э. В. Минаева, Т. А. Пономарёва // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. – 2011. – Т. 24 (63), № 2. – Ч. 2. – С. 512–521.

- Сахно, И. М. Визуальные артефакты поэтического конструктивизма / И. М. Сахно // Пространство культуры. – 2011. – С. 73–83.

- Галечьян, В. А. Визуальная поэзия / В. А. Га-лечьян. – М., 2023. – 85 с.

- Колотвин, В. В. Визуальная поэзия – альтернатива линейной организации восприятия / В. В. Колотвин. – URL: https://vladivostok.com/spea king_in_tongues/kolotvin01.htm (дата обращения: 30.03.2024).

- Прохорова, Л. П. Визуальная поэзия как особый жанр / Л. П. Прохорова, Е. С. Аникеева // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2008. – № 2. – С. 169–174.

- Гик, Ю. Л. Наследие дада в современной визуальной поэзии / Ю. Л. Гик // Словесность. – URL: https://platform.netslova.ru/texty/gik_dada.html (дата обращения: 09.04.2024).

- Гаспаров, М. Л. Фигурные стихи. Конкретная поэзия / М. Л. Гаспаров // Русский стих начала ХХ века в комментариях. – М., 2001. – С. 27–32.

- Минаева, Э. В. Современный поэтический дискурс: коды визуальной поэзии / Э. В. Минаева, Т. А. Пономарёва // Современный дискурс-анализ: повестка дня, проблематика, перспективы: коллективная монография ; под ред. Е. А. Кожемякина, А. В. Полонского. – Белгород, 2016. – С. 114–124.

- Оборина, М. В. Почему визуальность и ико-ничность не одно и то же? / М. В. Оборина // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. – Вып. 36. – 2016. – С. 182–189.

- Ellestrom, L. Visual Iconicity in Poetry / L. Ellestrom // Orbis Litterarum. – 2016. – 71:6. – Р. 437–472.

- Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история / Ю. М. Лотман. – М., 1996. – 464 с.

- Орлицкий, Ю. Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности / Ю. Б. Орлицкий. – М., 2008. – 845 с.

- Сапгир, Г. В. Собрание сочинений: в 4 т. / Г. В. Сапгир. – М., 1999. – Т. 2. – 313 с.

- Ры Никонова-Таршис, А. «Уктусская школа» / А. Ры Никонова-Таршис // НЛО: Независимый филологический журнал. – 1995. – № 16. – С. 221–238.

- Сапгир, Г. В. Стихи на неизвестном языке / Г. В. Сапгир // НЛО: Независимый филологический журнал. – 1995. – № 16. – С. 290–295.

- Петроченко, Л. А. Об особенностях семантики иконических знаков / Л. А. Петроченко, Е. О. Мерзлякова // Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия: Гуманитарные науки (филология). – 2005. – Вып. 4 (48). – С. 43–49.