Визуально-графические особенности поэзии Андрея Черкасова

Автор: Смышляев Е.А., Кабаева М.С.

Рубрика: Литературоведение. Журналистика

Статья в выпуске: 1 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются визуально-графические особенности поэзии Андрея Черкасова, впервые комплексно анализируются его стихотворные сборники «Легче, чем кажется», «Децентрализованное наблюдение», «Ветер по частям» и «Дополнительные поля». В данных сборниках наиболее ярко проявляются минималистские приемы: повторы, алогизмы, смысловая и лексическая раздробленность, отсутствие знаков препинания, пустотность. Важное значение для поэзии Андрея Черкасова имеет то, что он сам называет «жадным зрением» - умение всматриваться в объекты окружающего мира, преимущественно городской среды, находя в них необычные фонетические, визуальные особенности. В последние годы в связи с развитием и популяризацией цифровых технологий, которые плотно вошли в жизнь современного человека, визуальная поэзия представляет большой интерес. Особенно актуальным видом визуальной поэзии являются блэкауты, которые сейчас зачастую используются в качестве игровых практик, одной из форм арт-терапии. Однако, блэкаут не просто развлечение, а уникальная форма, находящаяся на стыке визуальной поэзии и реди-мейда, со своей историей, создателями и популяризаторами, в число которых в России входит Андрей Черкасов. Также в данной статье отдельное внимание уделяется авангардным традициям поэтов Лианозовской школы, ОБЭРИУТов и Московского концептуализма в поэзии исследуемого автора.

Блэкаут-поэзия, реди-мейд, минимализм, визуальная поэзия, графика современной поэзии

Короткий адрес: https://sciup.org/147247621

IDR: 147247621 | УДК: 82-1/-9 | DOI: 10.14529/ssh250111

Текст научной статьи Визуально-графические особенности поэзии Андрея Черкасова

Визуальная поэзия прошла долгий путь от Античности до наших дней, поэзия имела самые разные формы: рисунки, фигуры, при помощи своих визуальных особенностей она диктует темп чтения, рифму, ритм и смысловое наполнение поэтического текста. У читателя появилась возможность читать текст снизу вверх, справа налево, наискосок и вразброс.

Графические приёмы, которые используют поэты сейчас, мало отличаются от тех, что использовали поэты Античности и Серебряного века: пробелы, пустоты, обилие или отсутствие пунктуационных знаков. Однако стремительное развитие информационных технологий не может не сказаться и на такой области деятельности, как поэтическое творчество.

В связи с развитием компьютерных технологий современное научное сообщество очень заинтересовано в изучении феномена визуальной поэзии. Активное развитие и популяризация разнообразных гаджетов оказали глобальное влияние не только на развитие и внешний вид визуальной поэзии, но и на ее распространение в массах. Следует отметить, что многие современные поэты перешли с физических носителей информации на цифровые и творят при помощи разнообразных способов: функции в word, автозамена, голосовой ввод, онлайн-переводчики и т. д.

В книге «Новое визуальное восприятие» П. Е. Родькин отмечает, что сегодня «…бытие делогоцентрируется, происходит визуализация мира» [1, с. 65], текст заполняется изображением, и современные технологии во многом фатализи-руют этот процесс. Мир стремительно меняется, поэзия тоже не стоит на месте, современные поэты ищут новые возможности для реализации своего творческого потенциала. Молодые поэты прибегают к использованию информационных технологий, которые неизбежно внедряются в жизнь каждого человека и становятся ее частью. Один из таких поэтов – Андрей Черкасов, он на личном примере показал, что поэзия находится всюду, настоящий поэт может творить в любых условиях, используя самые разные формы и техники (минимализм, блэкаут, вайтаут).

Обзор литературы

Визуальную поэзию принято считать авангардным направлением, которое находится на стыке вербального и невербального творчества. Дж. Адлер в исследовании «Непрерывность традиций визуальной поэзии. Типология и систематика фигурных стихов» отмечает, что в визуальном тексте «…смысловая и художественная нагрузки распределяются между поэтическим сообщением и графической или изобразительной формой его выражения, при этом создаваемое комплексное значение не может быть выражено ни одним из художественных средств, взятых в отдельности» [2, с. 93]. На сегодняшний день наряду с термином «визуальная поэзия» в современном литературоведении функционируют такие синонимичные понятия, как стихографика, фигурные стихи, медиапоэзия и пр.

В современном поэтическом дискурсе многие поэты прибегают к визуально-графическим приемам при создании своих произведений. Во многом это связано с техническим прогрессом. Как отмечает в своем исследовании «Графика современной русской поэзии» Д. А. Суховей, многие поэты, начиная с конца 1990-х - начала 2000-х, начали активно взаимодействовать с персональными компьютерами: «…они смогли сами заняться оформлением текста. В компьютерной рукописи стало возможным центровать текст и сдвигать его к правому краю, выделять жирным и курсивом, подчеркивать, использовать разные цвета и размеры шрифта, вставлять рисунки и надписи» [3, с. 160]. В исследовании «Современная визуальная поэзия: в поисках невыразимого» Э. В. Минаевой и Т. А. Пономарёвой подчеркивается, что для современного литературного процесса характерна нелинейная организация стихотворного текста, «…текст приобретает возможность быть интерпретированным по вертикали, диагонали, в виде любой геометрической фигуры или любым другим графическим способом» [4, с. 514]. Некоторые современные исследователи считают визуальные стихотворения не поэтической формой, а совершенно отдельным видом искусства. Точного и удовлетворительного определения визуальной поэзии пока не выработано, хотя описание термина или его составляющих (конкретная поэзия, фигурная поэзия) уже можно найти в словарях» [5]. Евгений Степанов полагает, что «…визуальная поэзия выполняет высокие эстетические функции и объединяет графические и вербальные возможности дискурса» [5]. В исследовании И. М. Борисовой «Графическая композиция стиха русской поэзии XVIII века» [6] исследуются эксперименты с графикой в поэзии таких авторов, как М. В. Ломоносов, В. К. Тредиаков-ский, А. П. Сумароков, Г. Р. Державин и др. Одним из значимых исследований визуального облика текста является монография «Визуальный облик прозаического текста» [7] доктора филологических наук Т. Ф. Семьян.

Методы исследования

В данном исследовании применяются методы литературной семиотики и герменевтики, методики анализа креолизованного текста, т. е. текста синкретичной, смешанной природы, в котором задействованы средства разных семиотических кодов - вербального и визуального, а также прием сплошной выборки, метод языкового анализа, описательный метод.

Результаты и дискуссия

Андрей Черкасов родился 4 сентября 1987 года в городе Челябинске. Окончил Литературный институт им. Горького (семинар Евгения Сидорова). Работал в издательстве детской литературы «Настя и Никита», в магазине детских книг «Я люблю читать», в издательстве «Новое литературное обозрение» (арт-менеджер), в 2020 году основал свой издательский проект «всего ничего». Стихи Черкасова публиковались в журналах «Воз- дух», «Волга-XXI век», «Урал», «Новый мир» и др. Он является автором книг и стихотворных сборников «Предложенный падеж», «Легче, чем кажется» (2012), «Децентрализованное наблюдение» (2014), «Домашнее хозяйство. Избранное из двух колонок» (2015), «Обстоятельства вне контроля» (2018), «Метод от собак игрокам, шторы цвета устройств, наука острова» (2018) и книги блэкаут-поэзии - «Ветер по частям» (2018). Финалист премии «ЛитератуРРентген» в главной номинации (2008, 2009, 2011), входил в шорт-лист премии Русского Гулливера (2014), премии Андрея Белого (2015, 2019, 2024) и лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2008, 2009, 2010), лауреат Лесной премии ландшафтного поэтического фестиваля «Пушкинские лаборатории».

О стихах А. Черкасова писал известный российский литературный критик, литературовед Кирилл Корчагин. Критик указывает на неоднородность поэтики Андрея Черкасова, которая распадается на несколько (довольно кратких) периодов, в каждом из которых предпочитается свой язык и своя стихотворная техника. Отчасти переход от одной манеры к другой можно связывать с последовательным устранением «уральского акцента», происходящим параллельно со сменой географических доминант: уже несколько лет Черкасов живет в Москве. Стихотворения Черкасова обладают определённой общностью, позволяющей узнавать в них творения одного автора - причем общность эта имеет ни много ни мало онтологическую природу. Описывая ранние тексты А. Черкасова (2006–2007 гг.), Корчагин отмечает большое влияние на поэта творчества ОБЭРИУтов и близкого ему тогда «сибирского панка» [8].

Этот «комбинированный» поэтический язык выступает как своего рода lingua franca и для других челябинских поэтов «младшего» и «среднего» поколений, тяготея при этом к подчеркнуто неаккуратному автоматизированному и почти примитивистскому письму.

Задача Черкасова оказывается в том, чтобы изъять из мира привычных отношений некоторые интересующие поэта (и, как правило, бытовые) предметы и рассмотреть их изолированно, предполагая, что они вовсе не такие, какими привык их видеть рутинный взгляд [9].

Важно, что такое всматривание нужно поэту не для того, чтобы увидеть в предмете нечто новое, а наоборот, чтобы обнажить его внутреннюю пустоту, которая не убывает от пристального взгляда, а, напротив, нарастает, так как предмет сам по себе оказывается десемиотизированной формой, вместилищем пустоты и не более того. Именно эту пустотность сущего можно считать ключевым параметром черкасовской онтологии.

Использование этой оптики наиболее заметно в стихотворении «Всё в порядке» и ряде других текстов. Естественно, что в этой скрытости замет- на характерная для поэта привязанность к пустоте: теперь она обнаруживается не в динамичных объектах – следовательно, внутреннему опустошению подвластна уже не форма предмета, а само его бытие в мире. Оно словно «забалтывается» в бесконечной рутинности бытия, оставляя читателя наедине с опустошенной прагматикой [8].

Важную роль в поэзии Андрея Черкасова играет минималистская эстетика. Так, например, сборник стихотворений «Децентрализованное наблюдение» отличается от других книг А. Черкасова подчеркнутым лаконизмом. Текста на страницах мало, он порублен так, что одно слово может заниматься целую строчку: «здесь / транзит / в дни», «на выживание / дополнительный / незаметно / для окружающих» [10, с. 56], это придает особую динамичность стихотворениям. Поэт играет с читателем, он создаёт рифмующиеся строчки и в какой-то момент вставляет слово, абсолютно не подходящее созданной рифме. Читатель «запинается» об это слово:

<…>а после

Остынем и станем дым [10, с. 54].

Текст обладает ослабленными синтаксическими связями, которые позволяют расширять диапазон связи между единицами-фразами. Поэт ставит себе задачу показать новые, актуальные способы соединения единиц и регистров речи, реальности и вымысла.

Паузы у поэта обладают высокой функциональностью, они разряжают плотное текстовое пространство, впуская «воздух». Паузы создаются разными способами: тире, скобками, сложными словами или словами, которые не попадают в рифму, пустотами между слов, членением фраз и слов разными способами, кавычками и смысловыми незавершенностями. Пустоты в тексте создаются намеренно и становятся своего рода ми-нус-приёмом:

кроме так засыпает ну я дея а про молоко я помню но потом

ж тут жене в сем положим чтобы вечером ну та [10, с. 60].

Интересна перекличка А. Черкасова в визуальном аспекте с поэтами Лианозовской школы. М. П. Двойнишникова в статье «Визуальная поэзия “Лианозовской школы”» пишет о книге Г. Сапгира

«Дети всаду»: «..книга состоит из так называемых “пустотных”, “рваных” стихотворений, которые раскрывают авторский принцип пустотности текста, основанный на избыточности русской речи» [11, с. 36]. Это свойство можно увидеть и в поэзии А. Черкасова. Пустоты образуют разнообразное комбинирование автором стихотворных строчек, расстояние между ними практически всегда разное, иногда он пропускает между каждой строчкой «воздух», а иногда текст идет настолько плотными блоками, что между словами «воздух» не пройдет.

Для понимания сборника «Децентрализованное наблюдение» важным является авторский термин «жадное зрение», который Андрей Черкасов использовал в одном из интервью. По словам А. Черкасова, любой человек может обладать им, достаточно внимательно всматриваться в объекты окружающего мира, вычленяя те или иные смыслы. Всматриваться можно не только в объекты, но и в тексты, замечая в них композиционные связи, эти связи могут быть как визуальными, так и словесными. Спустя два года, после выхода первой книги «Легче, чем кажется», у Черкасова начали появляться новые тексты, которые легли в основу «Децентрализованного наблюдения». После литературного института поэт устроился на работу и каждый день ходил туда пешком, получалась своеобразная пешая прогулка на сорок минут. Поэт выписывал все, что он видел, все, за что мог зацепиться взгляд. С этого началась тренировка насмотренности:

улица стойкости ужас состав арки отмены нет бегству нет указанию ни дня горят [10, с. 70].

Городское пространство играет важную роль в поэзии А. Черкасова, что не удивительно, поскольку современный город выступает как средоточие культуры, как сложный социальный механизм, как пространство особого языка и речи. Так, в первом сборнике стихотворений А. Черкасова «Легче чем кажется» выделяются два города: Москва и Челябинск. Во многом это связано с тем, что вырос поэт в Челябинске, а в 2007 году переехал в Москву. В тексте довольно мало точных мест из Челябинской области и Урала в целом, гораздо больше упоминаний о Москве:

<…>под Пушкинской площадью ночью завёлся персонаж по Тверскому бульвару ночью не проходил никто<…> [12, с. 42].

Челябинск и Урал упоминаются поэтом обрывочно, метафорически, словно воспоминания о былом или ускользающий сон, например, в стихотворении «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»:

в чёрном-чёрном городе серый-серый хлеб он уже катится по твоей улице он уже стучится в твои двери [12, с. 32].

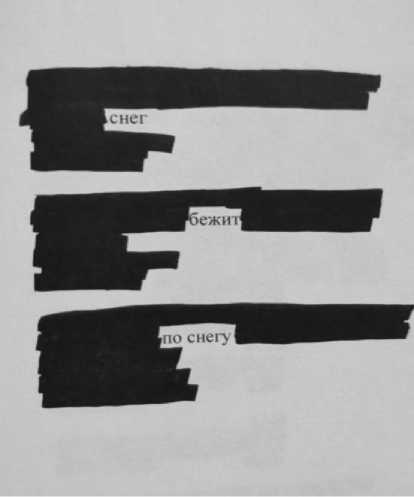

Своеобразной визитной карточкой Андрея Черкасова становится его блэкаут-поэзия - поэзия, созданная при помощи закрашивания лишних слов и пространств черным маркером. У блэкаутов А. Черкасова очень много общего с реди-мейдом. Реди-мейд использует объекты окружающего мира, он демонстрирует простые вещи, элементы которых становятся самостоятельными произведениями искусства, открываясь зрителю с нетипичной стороны [4]. Исследования реди-мейда и блэк-аут-поэзии в отечественном литературоведении связаны с именами таких исследователей, как К. Корчагин [8], А. Житенев [13]. Среди зарубежных исследователей значимыми являются работы О. Клеона [14], Дж. Крэйвена [15], Б. Дэвенпорта [16]. Появление этих форм искусства знаменовало наступление радикального переворота в искусстве.

А. Черкасов в своих блэкаутах использует уже написанные тексты, избавляется от лишнего и представляет миру висящие на листе бумаги хаотично разбросанные слова, смысл которых не останавливается на чем-то одном [17].

В книге стихотворений «Ветер по частям» А. Черкасов проводит ревизию своих ранних стихотворений (написанных им в 14–17 лет), подвергая переоценке своё раннее творчество. Автор отмечает, что никаких отдельных обстоятельств специально для создания этой книги не было, он действовал интуитивно. Несколько недель поэт работал над своими подростковыми стихотворениями, создавая новую книгу. Черкасов использует особую стратегию: работает с осознанно выбранным текстом, который хочет переосмыслить и подсветить в нем ключевые слова. Сборник блэкаут-поэзии «Ветер по частям» посвящен соотношению человеческой и цифровой памяти. Он связан с предельно личной историей и переработкой собственного опыта.

Со временем в нашей памяти стираются подробности прошедших событий, именно это забвение находит свое отражение в черном маркере. Мы осознаем, насколько сегментирована человеческая память, чего нельзя сказать о цифровой памяти, она никогда ничего не забывает. Виртуальное пространство обладает совершенно иным видом памяти, к которому стремится человек. Назовем такую память абсолютной, она идеальна и не подвержена изменениям. Соотношение этих двух видов памяти очень сильно заинтересовало Черкасова, а тема памяти кочует из книги в книгу.

Визуальные характеристики блэкаут-книги зависят от эффекта, который хочет создать автор. Поэты в своих блэкаутах используют разные цвета, вырисовывают фигуры и целые картины, как геометрический рисунок, так и рисунок, содержащий абстрактные мотивы; сохраняют пустоты между словами или наоборот, выделяют огромными черными блоками с маленькими окошками для слов. В книге стихотворений «Ветер по частям» Андрей Черкасов для вымарывания слов использует черные маркеры.

В своем творчестве А. Черкасов использует два типа вымарывания: в первом случае он оставляет лишь несколько значимых слов и «воздух» между строк. Во втором случае поэт закрашивает весь стихотворный столбец, оставляя лишь несколько выделенных слов. Одно в книге остается неизменным, поэт никогда не закрашивает пустое пространство страницы, его блэкауты висят, как тяжелые камни, на белом пространстве страницы.

Важно отметить, что поэт работает с печатным текстом, который вымарывает маркером вручную, без какой-либо помощи машины. Подобный подход делает текст живым, человеческим, книга становится похожа на черновик.

Рис. 1. Блэкаут из книги стихотворений А. Черкасова «Ветер по частям»

Fig. 1. Blackout from the book of poems by A. Cherkasov “Wind in Parts”

Поэт все так же придерживается минимализма, использует большое количество повторов в своем творчестве, лирический герой повторяет некоторые слова, словно мантры, словно старается впасть в транс и нарочно создать тавтологию:

хоть что от утра до утра [18, с. 60].

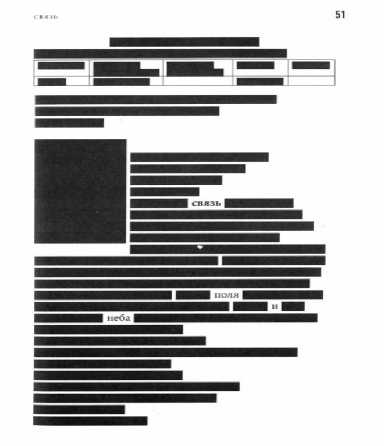

Техника блэкаут-поэзии эволюционирует в последней на данный момент книге А. Черкасова «Дополнительные поля» [19]. В главе «Связь», посвящённой Геннадию Айги, который, по словам Андрея Черкасова, научил его чувствовать поэзию, читать между строк, слышать и чувствовать паузы. Главным материалом для создания блэкаутов стали инвентарные карточки из Чувашского государственного музея с описанием работ художников, близких к кругу Геннадия Айги. Андрей Черкасов затемняет предложения при помощи компьютера, в отличие от техники блэкаута в сборнике «Ветер по частям». На каждой странице автор оставляет слово «связь» и выделяет его жирным шрифтом. Блэкауты насыщены природой, Черкасов выделяет человека, леса, поляны, животных и т. д. Тексты затемнены широкими линиями, между ними есть пустое пространство, но его настолько мало, что «воздух» с трудом проникает в текст. Подобный способ затемнения порождает паузы, своеобразные вынужденные остановки. Помимо повтора слова «связь», повторяются слова: «части», «неба», «деревьев», «леса», «листа», «поля». Текст обладает смысловой незавершенностью, т. к. блэкауты обрываются на союзе «и», демонстрируя бесконечный цикл повторений.

Рис. 2. Блэкаут из книги стихотворений А. Черкасова «Дополнительные поля»

Fig. 2. Blackout from the book of poems by A. Cherkasov “Additional fields”

В главе под названием «Йенгив Йовинье» Андрей Черкасов берет за основу текст «Евгения Онегина» А. Пушкина и раскладывает его на случайно расположенные частотные группы, затем дважды переводит на французский при помощи онлайн-переводчика и обратно, а после затирает «до дыр» при помощи erasur-техники (поэзия стирания). Черкасов использует блэкаут наоборот, стирает белым слова и строчки, не представляю- щие большого значения, строчки хаотично висят в воздухе.

Й1НГН> птиин 127

XXV]

найденный поворот

Рис. 3. Отрывок из книги стихотворений А. Черкасова «Дополнительные поля»

Fig. 3. Excerpt from the book of poems by A. Cherkasov «Additional fields»

Каждая глава своеобразной кавер-версии «Евгения Онегина» размещена строго на отдельной странице, главы не пропадают просто так, в главы, где поэт не нашел подходящих слов, Черкасов выделяет точки, выписывая их в три строчки, к таким главам относятся девятая, тринадцатая, четырнадцатая, тридцать девятая, сороковая, сорок первая. Большие буквы практически отсутствуют, исключение составляют три ключевых имени: «Ольга», «Татьяна» и «Онегин», название, заключенное в кавычки, которые встречаются один раз: «“Семь сердец”», а также название города: «Париж». Запятые представлены всего на нескольких страницах: «грустный язык, гром, вихрь», «крыша рухнула, но скучно», «зная мертвых, я умру», «мертвые знают, что мертвые идут».

Выводы

Минималистские приемы и техники являются ключевыми в поэзии Андрея Черкасова. Пустоты, повторы, алогизмы, смысловая и лексическая раздробленность, отсутствие большей части запятых, точек и заглавных букв, обилие дефисов, тире, скобок и кавычек обладают высоким функционалом в поэзии А. Черкасова. Очевидно, что на его поэзию большое влияние оказали ОБЭРИУты, поэты Лианозовской школы, московский концептуализм.

Важное значение для поэзии Андрея Черкасова имеет городское пространство: в поэтических текстах А. Черкасова очень много упоминаний Москвы и значимых для поэта мест, довольно часто он перемешивает между собой Челябинск и Москву, поэтические тексты наполнены топонимами. Автор создает параллельные миры в городах, при помощи фрагментарности текстов и их незавершенности, некоторой обрывистости. Автор будто бы воссоздает образ города из своих воспоминаний.

Андрей Черкасов стал одним из главных популяризаторов блэкаут-поэзии. Начиная с книги блэка-ут-стихотворений «Домашнее хозяйство» и заканчивая, на данный момент, сборником «Дополнительные поля», автор демонстрирует широкие возможности данной техники. Вместо того, чтобы переписывать или скрывать свои юношеские стихотворения, Андрей Черкасов берет оригинальный текст и вымарывает стихи черным маркером, обновляя их до неузнаваемости. Через пять лет поэт обращает свое внимание на вайтаут, технику, которая отталкивается от блэкаута, но вместо черных следов на странице не остается ничего от прежнего текста.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 23-28-00855).

Список литературы Визуально-графические особенности поэзии Андрея Черкасова

- Родькин, П. Е. Новое визуальное восприятие / П. Е. Родькин. – М.: Юность, 2003. – 237 с.

- Адлер, Дж. Непрерывность традиций визуальной поэзии. Типология и систематика фигурных стихов / Дж. Адлер // Точка зрения. Визуальная поэзия: 90-е годы: антология. – Калининград, 1998. – С. 90–96.

- Суховей, Д. А. Графика современной рус-ской поэзии: дис. … канд. филол. наук / Д. А. Суховей. – СПб., 2008. – 271 с.

- Минаева, Э. В. Современная визуальная поэзия: в поисках невыразимого / Э. В. Минаева, Т. А. Пономарева // Ученые записки Таврического национального университета им. В. П. Вернадского. Серия «Филология. Социальный коммуникации». – 2011. – Т. 24 (63), № 2. – Ч. 2. – С. 512–521.

- Степанов, Е. Визуальная поэзия в современной России / Е. Степанов // Дети Ра. – 2009. – № 6. – URL: https://magazines.gorky.media/ra/2009/ 6/vizualnaya-poeziya-v-sovremennoj-rossii.html (дата обращения: 17.04.2024).

- Борисова, И. М. Графическая композиция стиха русской поэзии XVIII века / И. М. Борисова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2024. – Т. 24, № 4. – С. 82–88.

- Семьян, Т. Ф. Визуальный облик прозаи-ческого текста: монография / Т. Ф. Семьян. – Челябинск, 2006. – 213 с.

- Корчагин, К. Андрей Черкасов и блэкаут / К. Корчагин // Arzamas. – Вып. 12. – URL: https:// arzamas.academy/micro/visual/12 (дата обращения: 12.03.2024).

- Бесхлебная, Н. «Был человек, и нету»: еще три поэта рассказывают о своих стихах / Н. Бесхлебная // Афиша.Daily. – 2022. – URL: https://dai ly.afisha.ru/brain/11650-byl-chelovek-i-netu-esche-tri-poeta-rasskazyvayut-o-svoih-stihah/ (дата обращения: 16.04.2024).

- Черкасов, А. Децентрализованное наблюдение / А. Черкасов. – М.: Арго-риск, 2014. – 80 с.

- Двойнишникова, М. П. Визуальная поэзия «Лианозовской школы» / М. П. Двойнишникова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Филология. Журналистика». – 2015. – № 3. – С. 33–38.

- Черкасов, А. Легче чем кажется / А. Черкасов. – М.: Арго-Риск: Книжное обозрение, 2012. – 64 с.

- Житенев, А. А. Поэзия неомодернизма: монография / А. А. Житенев. – СПб.: Инапресс, 2012. – 480 c.

- Kleon, A. Newspaper Blackout / A. Kleon. – URL: https://austinkleon.com/newspaperblackout/ (да-та обращения: 18.04.2024).

- Craven, J. Introduction to Found Poetry / J. Craven. – URL: https://www.thoughtco.com/found-poetry-4157546 (дата обращения: 04.03.2024).

- Davenport, B. InstaPoets: How to write blackout poetry to restore your creative energy / B. Davenport. – URL: https://authority.pub/blackout-poetry/ (дата обращения: 16.04.2024).

- Герок, Д. Реди-мейд / Д. Герок. – URL: https://8-poster.ru/onenews/804/ (дата обращения: 26.04.2024).

- Черкасов, А. Ветер по частям / А. Черкасов. – М.: Поэзия без границ, 2018. – 76 с.

- Черкасов, А. Дополнительные поля / А. Черкасов. – Воронеж: Новое литературное обозрение, 2023. – 264 с.