Визуальное наследие Сталинграда/Волгограда н. 1950-х – 1980-х гг. (по материалам почтовых карточек)

Автор: Ю.О. Фролова, Т.Н. Орешкина

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 6 (77), 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается визуальное наследие Сталинграда/Волгограда через призму почтовых карточек. Актуализируется использование почтовых открыток как исторического источника. Дана типологическая классификация почтовым карточкам, проведен их анализ как исторического источника на региональном примере

Сталинград/Волгоград, визуальное наследие, визуализация, почтовые открытки, фотодокументы.

Короткий адрес: https://sciup.org/148322530

IDR: 148322530 | УДК: 93/94

Текст научной статьи Визуальное наследие Сталинграда/Волгограда н. 1950-х – 1980-х гг. (по материалам почтовых карточек)

Царицын, Сталинград, Волгоград – славный город с тремя названиями, который за время своего существования накопил многовековой исторический опыт и огромный пласт того, чем сейчас мы можем восхищаться и гордиться. По причине своего геополитического положения он оказался в эпицентре основных событий новейшей истории России: Гражданская война, индустриализация, коллективизация, Сталинградская битва. Эти и многие другие события в истории нашей страны значительным образом повлияли на существование и дальнейшее развитие великого города.

В этом ключе и в рамках заявленной темы важно акцентировать внимание на коренной перелом не только в истории города, но и в мировой истории - Сталинградскую битву. В результате её событий Сталинград был разрушен до основания. И когда в глазах представителей других государств город оставался только «памятником человеческой стойкости и страданий», который должен был остаться разрушенным в назидание потомкам, в сознании и вере советского народа и его представителя Сталинград должен был «подобно Фениксу, возродиться из пепла», что очень четко позиционирует великий город как памятник победы жизни над смертью [1, с. 270–271].

Важно отметить, что Сталинград был практически восстановлен через 7 лет после окончания боев, причем процесс возрождения проходил в условиях продолжавшейся войны. На первых двух восстановительных этапах (1943–1945 гг. и 1946–1950 гг.) для советской власти важно было ликвидировать последствия немецко-фашистской оккупации Сталинграда и на этой основе создать условия для зарождения экономической, политической и социокультурной жизни города, о чем свидетельствует ряд нормативно-правовых документов (постановление Центрального комитета ВКП (б) и Совнаркома СССР от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации»; проект генерального плана Сталинграда от 16 апреля 1945 г. «О мерах по восстановлению города») [4]. Период «оттепели»

уже становится стартовой площадкой для развития промышленного производства, отраслевого хозяйства, жилищного строительства, а также материально-технической базы культурных учреждений (культурное строительство) [18].

1960-е – 1980-е гг. при этом характеризуются как важный этап развития не только экономической, но и культуроохранной и культуротворческой деятельности, в результате которой был создан значительный потенциал культурной отрасли, несмотря на идейно-политические издержки [5]. Таким образом, можно сделать промежуточный вывод: в рассматриваемый период (н. 1950-х – 1980-е гг.) во всех сферах общества наблюдались существенные изменения в рамках существующего политического, идеологического, экономического и социокультурного устройства советского государства, менялись руководители, было реализовано семь пятилетних планов. В этих условиях Сталинград (с 1961 г. - Волгоград) формировал свой как промышленный, производственный, так и культурный опыт, вследствие чего создавался, накапливался и передавался ценный пласт явлений материальной и духовной культуры, который сохранился и рассматривается в том числе и как историко-культурное наследие.

На сегодняшний день существует значительное количество исследовательского материала, предметом которого является археологическое, природное, культурное наследие Волгограда. Однако изучение данного вопроса на основе значительно расширившейся источниковой базы всё ещё остается актуальным. В начале XX в. в классификацию исторических источников впервые были введены визуальные материалы, а уже к 80-м гг. XX в. у исследователей сформировался широкий интерес к ним как важной группе исторических источников. На основе этих материалов в рамках данной статьи предлагаем рассмотреть и изучить наследие Сталинграда/Волгограда с точки зрения визуализации за определенный исторический период.

Визуализация характеризуется предоставлением абстрактной информации в форме, удобной для зрительного восприятия и анализа. При этом она выступает в качестве главного компонента визуальных материалов, указывая на то, что визуальный источник заключает в себе возможность запечатлеть некоторые факты реальной действительности, зарегистрировать мельчайшие детали происходящего процесса с сохранением историзма обстановки, что позволяет в полном объеме интерпретировать, представить и осмыслить событие [11, с. 222]. Этот вид источника является уникальным в историческом познании. Доктор исторических наук М.В. Магидов в своей монографии впервые попытался выделить особенности кино-фоно-фотодокументов (КФФД), описать методы внешней и внутренней критики данного вида источников, а также классифицировать аудиовизуальные источники по определенным критериям, что дает нам право утверждать о проведении первой попытки комплексного изучения КФФД.

Визуальное наследие города-героя формировалось не только на основе кинохроники, аудиоматериалов и фотографий, но и за счет редко вводимых в научный оборот почтовых карточек. В настоящее время они не являются самостоятельным носителем информации, т. к. их учебно-методическая пригодность не доказана научным обществом, но в работах исследователей [10], [16] существует множество попыток опровергнуть общепринятое мнение об открытке как об иллюстративном материале и доказать их глубокий информативный потенциал в качестве исторического источника.

Кандидат исторических наук А.Н. Ларина в своём исследовании упоминает об условной классификации открытки по двум категориям: документальные и художественные, которые, в свою очередь, могут подразделяться на видовые, поздравительные, репродукционные и др. [10, с. 113]. Исследователь акцентирует внимание на том, что с появлением в конце XIX в. видовых открытых писем в художественном наследии страны был накоплен значительный иконографический материал с изображениями городов и местностей (зачастую именно данный тип открытого письма сохраняет информацию о той или иной местности, либо объекте). Однако, при этом, распространение документальных открытых писем по-новому раскрыло феномен фотографии, а новый фотомеханический способ печати значительно удешевил многие печатные процессы, что, в свою очередь, сделало искусство фотографии доступным для многих слоев населения. «Одна из особенностей тиражных фотодокументов - сравнительно большая полнота фиксации памятников по сравнению с художественными произведениями» – отмечает автор [10, с. 112]. Однако нельзя принципиально разделять фотокарточки и произведения, созданные графиком или художником. Для историка они в равной степени могут служить историческим источником и ценным свидетельством прошлого.

В диссертационном исследовании кандидата исторических наук М.В. Самбур впервые предпринята попытка ввести сравнительно новую классификацию открытых писем по разным признакам: 1) по типу бланка: не иллюстрированные и иллюстрированные открытки; 2) по наличию текста: открытки, имеющие сообщение, и открытки без сообщения; 3) по типу изображения: художественные и натуральные открытки (документальные); 4) по назначению: поздравительные, рекламные, сувенирные (памятные), образовательные, политико-агитационные и др. [16, с. 21–22]. Данная классификация не является универсальной, но на её основе можно заключить, что интерес к изучению, описанию и использованию почтовых открыток не теряется, а наоборот приобретает масштабный характер, что дает открытым письмам «вторую жизнь» в трудах исследователей.

Тем не менее, открытка не может использоваться в работе как самостоятельный источник информации, поэтому в контексте заявленной темы считаем целесообразным рассмотреть визуальный материал почтовых карточек в совокупности с другими видами исторических источников (фотодокументы, нормативно-правовая база документов) с целью сохранения важных исследовательских принципов: историзма и объективности.

Безусловно, открытое письмо в советской стране являлось индикатором политической и социальной жизни общества, а также важным источником информации пропагандистской и агитационной направленности. Исходя из результатов предыдущих исследований [17, 18, 19] и на основе вновь изученного материала удалось выявить некие закономерности в печати почтовых карточек и характерные для них особенности, что позволит нам полноценно рассмотреть визуальное наследие Сталинграда/ Волгограда.

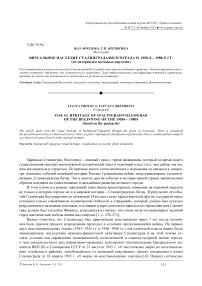

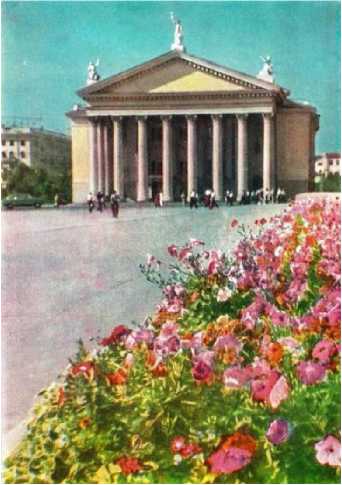

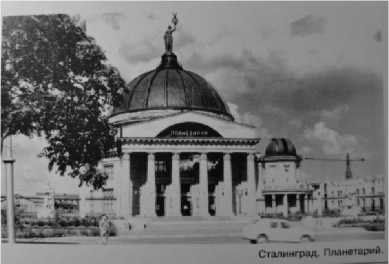

Первой ключевой закономерностью становится печать открыток согласно росту спроса для удовлетворения предложений определенной аудитории. Выходит, что именно коммерческий мотив определял и объемы тиража, и сюжеты почтовых карточек. Причем в сюжетах, в основном, обнаруживаются те виды, которые были особенно востребованы у покупателей того времени. Это подтверждается представленной группой открыток (см. рис. 1, 2, 3, 4 на с. 154), датируемых разными годами, но имеющих общий отображаемый факт – облик Драматического театра им. М. Горького, что в полной мере соответствовало тогда запросам общества в период культурного строительства и дальнейшего процветания города.

Рис. 1. Сталинград. Драматический театр им. М. Горького, 1954 г. [12]

Рис. 2. Театр им. Горького, 1960 г. [13]

Рис. 3. Драматический театр им. М. Горького, 1989 г. [8]

Рис. 4. Драматический театр им. М. Горького, 1989 г. [7]

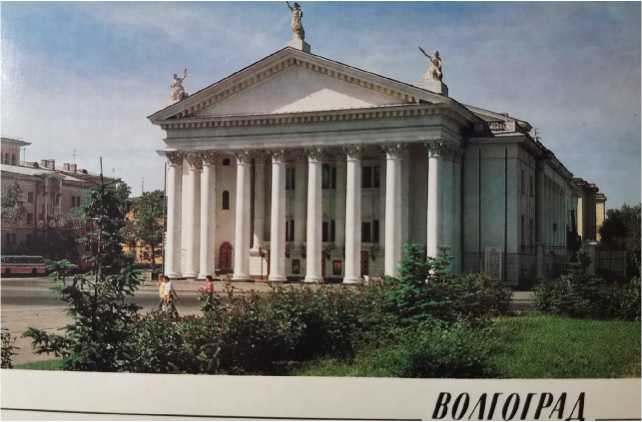

Второй закономерностью можем считать значительную роль открытки (в первую очередь, документальной) в качестве средств массовой информации за счет её чуткой реакции на все происходящие в мире изменения. Так, их сюжеты могут быть связаны с недавно произошедшими событиями, что позволяет открытке, помимо газет, одной из первых предоставить обществу эксклюзивную информацию. Этот факт отчетливо засвидетельствован на почтовой карточке (см. рис. 5 на с. 155) и фотодокументе (см. рис. 6 на с. 155). Снимок сделан в день открытия Планетария (19 сентября 1954 г.) в Сталинграде, а открытка выпущена спустя несколько месяцев после этого события.

Рис. 5. Сталинград. Планетарий, 1954 г. [12]

Рис. 6. Планетарий в день открытия, 1954 г. [15]

Еще одной важной тенденцией выпуска в печать почтовой открытки является не сама фотокарточка, как один из уникальных элементов культуры, а её визуальное восприятие (сюжет) социальной истории, экономики в условиях реализации пятилетних планов в СССР, в том числе истории общественного сознания в рамках существования мощнейшей идеологии. Здесь в качестве визуального материала стоит привести фотографию 1960 г. (см. рис. 7) и открытку 1967 г. (см. рис. 8 на с. 156) с одним и тем же сюжетом и объектом - здание Дома печати с оживленной вокруг атмосферой. Здесь очень четко отражается социальная история и идеология: на фотографии мы видим город со славным названием Сталинград, а фотокарточка уже запечатлела переименованный в ходе процесса десталинизации город. При этом почтовая карточка содержит информацию о 50-летнем юбилее советской власти и акцентирует внимание на том, что это было наиболее значимое событие для страны и отдельных городов (об этом свидетельствует вывеска с надписью «50 лет Советской власти»).

Рис. 7. «Здание почтамта», 1960 г. [3]

Рис. 8. Город-герой Волгоград. Площадь Павших борцов. Дом связи, 1967 г. [2]

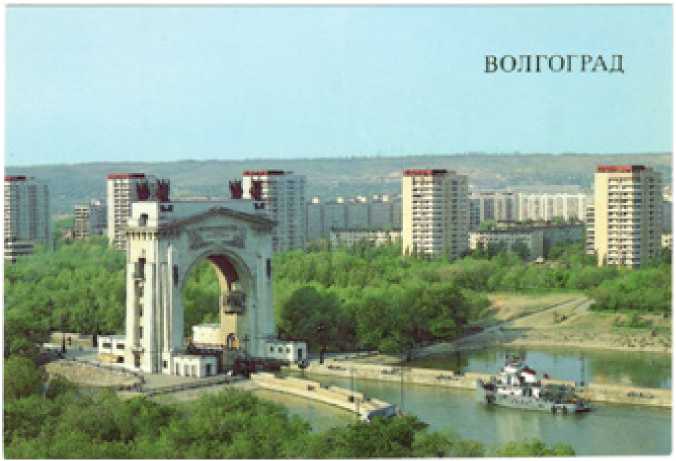

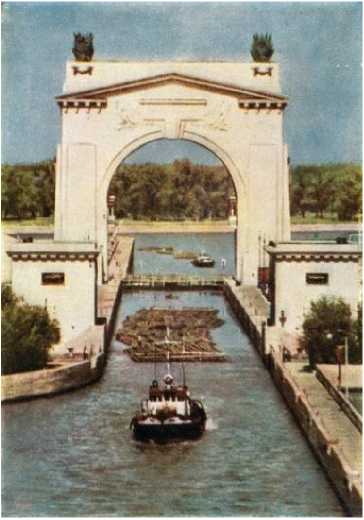

Отметим, что на сюжет о развитии экономики указывают карточки с зафиксированным фактом о существовании в Сталинграде/Волгограде Первого шлюза Волго-Донского канала им. В.И. Ленина, который играл огромное значение для становления и развития торговых экономических связей города (см. рис. 9, 10).

Рис. 9. Первый шлюз Волго-Донского канала имени В.И. Ленина, 1986 г. [9]

Рис. 10. ВолгоДон им. Ленина, 1960 г. [13]

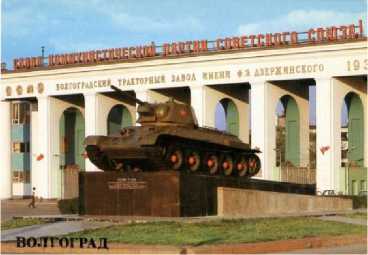

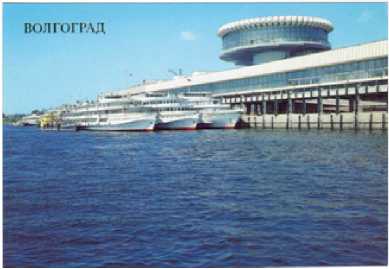

И последняя закономерность заключается в активном влиянии почтовых открыток на развитие международного туризма и путешествий внутри страны. Туристы, путешественники - это люди, которые были и остаются основными покупателями видовых открыток. И именно на них во многом ориентировались издатели открытых писем, выбирая для сюжетов открыток самые известные здания и памятные места [10]. В основном, это было вызвано развитием промышленности, транспорта, строительством железных дорог (см. рис. 11, 12, 13), на что указывают представленные визуальные материалы.

Рис. 11. Танк Т-34, установленный на площади имени

Ф.Э. Дзержинского перед Волгоградским тракторным заводом, 1986 г. [9]

Рис. 12. Речной вокзал, 1989 г. [8]

Рис. 13. Железнодорожный вокзал, 1985 г. [6]

В любом случае, нам важно понимать, что почтовые открытки выходили в печать только по государственному заказу в связи с тем, что духовная и культурная жизнь советского общества всегда на- ходились под контролем органов власти. Особенно ярко это проявилось в период руководства страной И.В. Сталиным, когда цензура осуществляла не только функции контроля за распространением информации, а также занималась наблюдением за общим литературным и художественным содержанием печатных изданий, ограждая население от потока неграмотных и/или бессмысленных текстов [14, с. 4].

«Оттепелью» характеризуется духовная жизнь советского общества в годы руководства страной Н.С. Хрущева, когда было в определенной степени ослаблено идеологическое давление на литературу и искусство со стороны партийно-государственных структур.

В период с сер. 1960-х - 1980-е гг. наблюдается противоречивость и неоднозначность культурной жизни. Это объясняется существованием двух её уровней: официально-советский (действие в рамках существующей идеологии) и демократический (часто подвергался партийной критике).

Расцвет духовной и культурной жизни наступает с приходом к власти М.С. Горбачева и его «Перестройки» советского общества. Решающее влияние на изменения в социокультурной сфере оказала политика гласности, ослабившая политический контроль в отношении литературы, искусства и печати. Именно поэтому активный виток тиражирования почтовых карточек с видом городов и местностей приходится на 80-е гг. XX в. Относительно Волгограда, большинство комплектов сюжетных открыток с видами и достопримечательностями города было выпущено к 1989 г. в честь 400-летнего юбилея Ца-рицына/Сталинграда/Волгограда.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. В научной среде на протяжении последних десятилетий наблюдается активное исследование визуального материала, отражающего социокультурное развитие советского государства. Доказано, именно с понятием «памятник истории и культуры» связано широкое распространение открытых писем (почтовых карточек), дана их типологизация по различным признакам. Таким образом, правомерно использовать наряду с разнообразным нарративом, в частности, сувенирные (памятные) открытки в качестве исторического источника. Комплекты почтовых открыток печатались исключительно по государственному заказу, с их помощью визуализировались материальные достижения советской страны, значительная часть которых, в частности Сталинграда/Волгограда, сегодня является историко-культурным наследием современной России.

Список литературы Визуальное наследие Сталинграда/Волгограда н. 1950-х – 1980-х гг. (по материалам почтовых карточек)

- Бережков В.М. Страницы дипломатической истории. 4-е изд. М.: Международные отношения, 1987.

- Грановский Н. Город-герой Волгоград. Площадь Павших борцов. Дом связи: [Фотооткрытка]. М.: Творческое фотообъединение Союза журналистов СССР «Орбита», 1967.

- Грановский Н. Здание почтамта // Города в России. [Электронный ресурс]. URL: https://xn----7sbiew6aadnema7p.xn--p1ai/galery_id.php?id=12 (дата обращения: 28.10.2021).

- Данные ЦСУ СССР о ходе восстановительных работ в городах РСФСР в 1946–1948 гг. // Исторические материалы. [Электронный ресурс]. URL: https://istmat.info/node/18423 (дата обращения: 27.10.2021).

- Комиссарова Е.В. Царицын – Сталинград – Волгоград: трагедия культурного наследия города-бойца // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2018. № 6(129). С. 211–222.

- Комплект открыток «Волгоград». М.: Изд-во «Плакат», 1985.

- Комплект открыток «Волгоград». М.: Московская типография «Планета», 1989.

- Комплект открыток «Волгоград». М.: Изд-во «Плакат», 1989.

- Комплект открыток «Волгоград». М.: Изд-во «Плакат», 1986.

- Ларина А.М. Почтовая открытка в руках историка // Историк и художник. 2004. № 2. С. 109–121.

- Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания: моногр. М.: Издат. центр Рос. гос. гуманит. ун-та, 2005.

- Открытки. Сталинград. Волгоград: Изд. дом «Все для вас», 1998.

- Открытки. Сталинград. М.: Московская типография №2 «ИЗОГИЗ», 1960.

- Печковский П.В. Цензура в печати. История ограничения доступа к информации в советской России // Вестник Брянского государственного университета. 2015. № 1. С. 135–141.

- Планетарий в день открытия. // Волгоградский планетарий. [Электронный ресурс]. URL: http://volgogradplanetarium.ru/history (дата обращения: 28.10.2021).

- Самбур М.В. Открытка в контексте культуры: атрибуция, научное описание, экспонирование: автореферат дисс. … канд. ист. наук. М., 2014.

- Фролова Ю.О. Визуализация восстановленного Сталинграда посредством фотодокументов и почтовых карточек // Студен. электрон. журнал «СтРИЖ». 2021. № 3(38). С. 150–159. [Электронный ресурс]. URL: http://strizh.vspu.ru/files/publics/1623325957.pdf (дата обращения: 28.10.2021).

- Фролова Ю.О. Культурное строительство Сталинграда/Волгограда в 1950-е – сер. 1960-х гг. (по материалам фотодокументов) // Студенческое сообщество и современная наука: материалы Всерос. науч.-практич. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (г. Елец, 8 апр. 2021 г.). Елец: Изд-во Елец. гос. ун-та им. И.А. Бунина, 2021. С. 242–251.

- Фролова Ю.О. Образ послевоенного Сталинграда в почтовых открытках // Студенческий электронный журнал «СтРИЖ». 2021. № 3(38). С. 139–149. [Электронный ресурс] URL: http://strizh.vspu.ru/files/publics/1623324656.pdf (дата обращения: 28.10.2021).