Визуальные методы исследований патологий копытец у крупного рогатого скота

Автор: Стекольников А.А., Бокарев А.В., Минина А.О., Горохов В.Е., Захаров А.Ю.

Статья в выпуске: 2 т.258, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты визуальных методов исследований различных патологий копытец у крупного рогатого скота в условиях промышленного животноводства. Для проведения исследований было отобрано 40 лактирующих коров с признаками неспецифического пододерматита, ламинита, и с патологиями копытец, связанными с их деформациями. Результаты термографических исследований показали, что патологии копытец с поражением глубоких тканевых структур, характеризуются наличием чётко отграниченных участков повышенной температуры, локализованных преимущественно в венечной области. Также локальное повышение температуры встречалось в области пута и свода межпальцевой щели. При этом, участки очагов локальной гипертермии наиболее выражены при исследовании копытец с дорсальной стороны. С волярной и подошвенной стороны копытец, термографические признаки отличаются преимущественно диффузным, а не локализованным характером, но при некоторых патологиях белой линии могут появляться температурные изменения по её ходу. При рентгенографии патологий копытец, в большинстве случаев, отмечаются признаки необратимых костно-суставных изменений различного характера, что в конечном итоге является причиной выбраковки животного из продуктивного поголовья.

Крупный рогатый скот, патологии копытец, термография, рентгенография

Короткий адрес: https://sciup.org/142241038

IDR: 142241038 | УДК: 617.57/.58-073:636.2 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_258_186

Текст научной статьи Визуальные методы исследований патологий копытец у крупного рогатого скота

Патологии копытец у крупного рогатого скота в условиях агропромышленных комплексов, являются актуальной проблемой, так как представляют собой широкую группу взаимозависимых и часто встречающихся болезней, которые наносят значительный экономический ущерб всему продуктивному животноводству. По причине болезней копытец в животноводстве выбраковывается до 34 % продуктивных коров, примерно у 25 % животных снижается фертильность, примерно у 10 % коров – молочная продуктивность, а также выбраковывается до 7 % некачественного молока, и на 4 % увеличивается количество осеменений в хозяйствах. Кроме того, при патологиях копытец на комплексах ≈ на 9 % увеличиваются затраты на ветеринарные услуги, трудозатраты составляют 6 %, затраты на лечение – 5 %. В свою очередь, известно, что на долю всех заболеваний, снижающих продуктивное долголетие коров, приходится примерно 10,3 % случаев болезней копытец [1]. Одними из наиболее встречающихся патологий копытец являются ламиниты, глубокие септические и некротические пододерматиты, заболевания белой линии, периартикулярные оститы, остеомиелиты фаланг пальцев и другие патологии, сопровождающиеся деформацией копытец. Частота встречаемости данных болезней объясняется множеством разнообразных факторов, например, неравномерной нагрузкой на конечности у молочных коров, высоко концентратным кормлением, низким содержанием клетчатки в кормах, содержанием животных на сырых бетонных полах, длительной адинамией, отсутствием профилактической обрезки копытец, травмированием копытец, наследственностью и др. [2, 3]. Своевременная дифференциальная диагностика патологий копытец должна включать методы визуальных исследований. К основным из доступных данных методов диагностики относится термография и рентгенография. Рентгенография позволяет объективно оценить характер структурных костносуставных изменений, а термография – выявить локализацию и интенсивность патологического процесса в области поражённых тканей [4, 5].

Материал и методы исследований. Исследование проводилось на кафедре общей, частной и оперативной хирургии ФГБОУ ВО СПбГУВМ, на базе молочных животноводческих комплексов Северо-Западного региона. Для исследования отобрано 40 лактирующих коров с признаками неспецифического пододерматита, ламинита и патологиями копытец, связанными с их деформациями. Термографическое исследование копытец проводилось при помощи тепловизора «GEM DT 980», с последующей обработкой полученных изображений в компьютерной программе «IRMeter». Рентгенологическое исследование осуществлялось с помощью цифрового рентгеноаппарата системы DR.

Результат исследований. Термографическая картина в области дистальных отделов конечностей, с различными патологиями копытец, характеризуется выраженной, диффузной или локальной инфракрасной реакцией. Интенсивность инфракрасной реакции, визуализируемая от ярко-красного до тёмно-красного цвета на дисплее тепловизора, и, имеющая диагностическое значение обусловлена наличием очагов повышенной температуры.

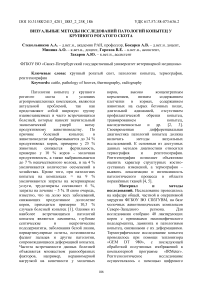

Термографические изменения при патологиях копытец, локализуются на дорсальной стороне – в области пута, венчика, дорсальной и абаксиальной стенки, свода межкопытцевой щели, а на волярной – в области пута, мякишей, подошвы и белой линии (Рисунок 1 – А, Б, В).

Термографическое исследование дорсальной стороны копытец, поражённых ламинитами и глубокими гнойными пододерматитами, визуализирует гипертермические очаги, локализованные преимущественно в области венчика и путового сустава (Рисунок 1 – Г, Рисунок 2 – Б).

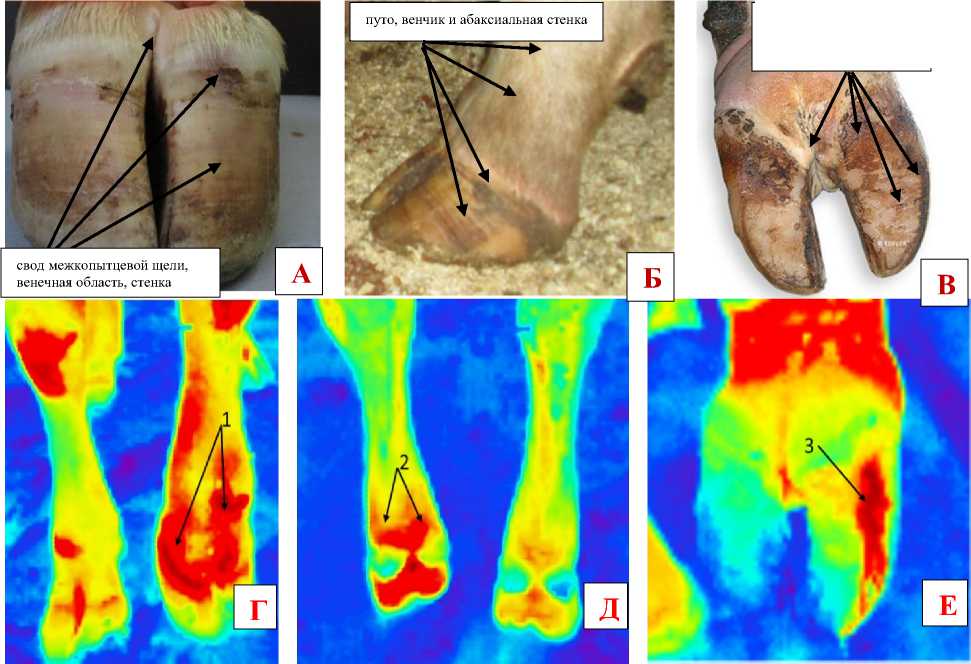

Напротив, при исследовании на волярной стороне дистального отдела конечностей, в области пута и мякишей, выявляется диффузная инфракрасная реакция, с отсутствием её точной локализации (Рисунок 1 – Д). В некоторых случаях ламинитов, осложнённых вторичной инфекцией, выявляется резко усиленная инфракрасная реакция в области подошвенного края, по ходу белой линии (Рисунок 1 – Е). В других случаях, ламиниты острого течения и глубокие неспецифические пододерматиты, имеют признаки диффузной высокоинтенсивной термографической реакции, с наибольшим её усилением в области венчика и абаксиальной стенки (Рисунок 2 – А). Ламиниты подострого или хронического течения, отличаются локализованной инфракрасной реакцией на дорсальной поверхности венчика (Рисунок 2 – Б). При деформациях копытец, наблюдается неравномерная инфракрасная реакция с дорсальной стороны, то есть на одном копытце только в области венчика, а на соседнем – венчика, с захватом всей дорсальной и абаксиальной стенки. (Рисунок 2 – В).

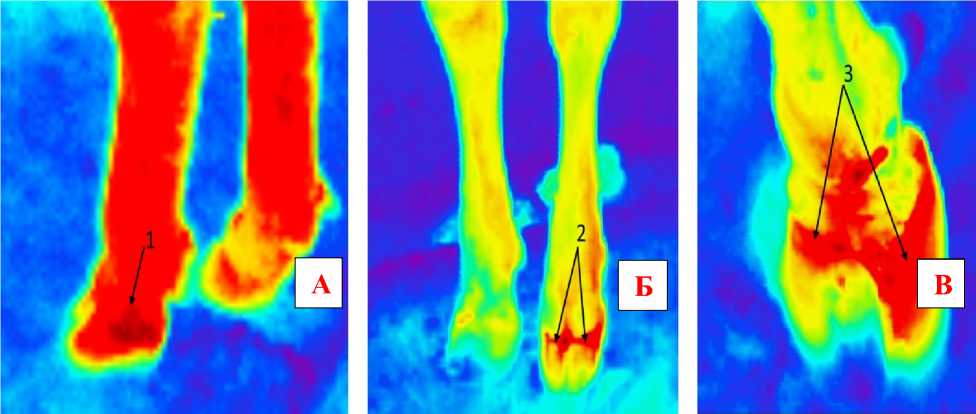

Рентгенологическое исследование копытец с макроморфологическими признаками глубокого гнойного пододерматита, в большинстве случаев указывает на развитие костного анкилоза латерального копытцевого сустава и образование экзостозов на венечной фаланге, то есть – рентгенологические признаки оссифицирующего периартрита копытцевого сустава (Рисунок 3 – А, Б). В случаях гнойного поражения белой линии, на подошвенной стороне копытец, при осложнённом ламините, выявляются признаки снижения рентгенологической плотности роговой капсулы по месту белой линии, с наличием краевых остеофитов копытцевого сустава, с сохранением, но сужением суставной щели и образованием краевых остеофитов на венечной кости (Рисунок 3 – В, Г). В тяжёлых случаях глубокого гнойного пододерматита, сопровождающегося «ножницеобразной» деформацией копытец, выявляются рентгенологические признаки частичного лизиса копытцевой кости, разрушения губчатого и компактного слоя венечной кости, отсутствия суставных границ венечного и копытцевого суставов, а также экзостозы проксимальной фаланги и наличие краевых остеофитов путового сустава со стороны поражённого пальца (Рисунок 3 – Д, Е).

Наличие выраженной локальной термографической реакции на дорсальной стороне копытец, поражённых ламинитами и глубокими гнойными пододерматитами, отражает признаки повышения температуры в определённом очаге воспаления. В данном случае – это область венчика и путового сустава. Отсутствие точной локализации температуры во время термографического исследования с волярной стороны дистального отдела конечностей, при патологиях копытец, можно объяснить наличием значительно развитой подкожной клетчатки в области пальцевых мякишей. За счёт подкожной жировой ткани происходит поглощение и последующее рассеивание температуры в коже, воспринимаемой тепловизором. Кроме того, может создаваться эффект температурного отражения от напольного покрытия на исследуемую поверхность пута с волярной стороны. Поэтому, в случае выраженного патологического процесса, при термографии на волярной стороне пута, отмечается более диффузная температурная реакция из-за вовлечения значительной площади кожи.

свод межкопытцевой щели, мякиш, подошва и белая линия

Рисунок 1 – Участки локализации термографических изменений и термографическая картина болезней копытец с вовлечением в патологический процесс глубоких тканей, в т.ч. пальцевых фаланг

Рисунок 2 – Термографическая картина копытец при ламинитах, ножницеобразных деформациях и других пододерматитах с воспалением глубоких тканевых структур

Рисунок 3 – Рентгенография ламинитов и глубоких гнойных пододерматитов с выраженной деформацией копытец

При осложнении ламинитов вторичной инфекцией, может происходить вовлечение белой линии в патологический процесс, что проявляется на тепловизоре резко выраженным повышением температуры по её ходу. В случаях острого течения ламинитов и глубоких неспецифических пододерматитов, появляется диффузная температурная реакция копытец, с переходом на более проксимальные участки конечностей, но с наибольшим её увеличением в области венчика и стенки копытец, по причине воспалительной гиперемии в листочковом слое. Ламиниты подострого или хронического течения, характеризуются локальным повышением температуры на тепловизоре, с умеренной интенсивностью в области венчика. При деформациях копытец наблюдается неравномерное повышение температуры в области венчика и стенки, то есть на одном копытце более интенсивно и диффузно, чем на соседнем. Подобные термографические изменения могут быть связаны с развитием атрофического процесса в листочковом слое искривлённого копытца.

При рентгенологическом исследовании большинства патологий копытец у крупного рогатого скота выявляется характер различных костносуставных изменений. Так, например, при хронических ламинитах, в том числе с развитием ножницеобразных деформаций и кривых копытец, на рентгенограммах визуализируются краевые остеофиты дистальных суставов, с нарушением конгруэнтности суставных поверхностей фаланг и деструкцией субхондральных костей. Данные изменения возникают преимущественно на латеральном пальце, которые указывают на выраженный костный анкилоз копытцевого сустава при развитии его остеоартрита. В случаях заболеваний белой линии подошвы, процесс костно-суставных изменений выражен менее интенсивно, но со стороны поражённого копытца, наблюдается развитие признаков оссифицирующего периартрита копытцевого сустава. В более тяжёлых случаях поражения глубоких структур копытец, с выраженной их деформацией и опорной хромотой животного 3-й степени, выявляются рентгенологические признаки развившегося остеомиелита копытцевой и венечной фаланг, а также костный анкилоз копытцевого и венечного суставов, с вовлечением путовой кости и развитием оссифицирующего периартрита путового сустава со стороны поражённого пальца.

Заключение. 1. Термографические изменения при заболеваниях копытец у крупного рогатого скота с вовлечением их глубжележащих структур, в т. ч. костносуставных, наиболее информативны при исследовании с дорсальной стороны конечности, так как патологический процесс в данном случае локализуется ближе к кожному покрову и не отражается от нагретой поверхности пола.

-

2. Термографические изменения копытец при исследовании с волярной стороны, также имеют высокую диагностическую значимость особенно при заболеваниях сухожильно-связочного аппарата, мякишей и подошвы.

-

3. Термографическую диагностику следует применять для раннего мониторинга болезней копытец у крупного рогатого скота на комплексе, как с целью своевременного выявления воспалительных процессов дистального отдела конечностей, так и с целью отслеживания интенсивности патологии в динамике лечения.

-

4. Рентгенологические исследования показали, что развитие большинства хронических воспалительных заболеваний копытец, а также их деформаций у крупного рогатого скота на комплексе, неизбежно сопровождаются появлением необратимых костно-суставных патологий различной степени тяжести.

-

5. Рентгенологическое исследование копытец у крупного рогатого скота на

комплексах необходимо проводить во всех сомнительных случаях для своевременной диагностики и недопущения прогрессирования необратимых отсеодеструктивных и суставных патологий.

Список литературы Визуальные методы исследований патологий копытец у крупного рогатого скота

- Голикова, В. Д. Продуктивное долголетие коров в хозяйствах Ленинградской области / В. Д. Голикова // Материалы 78-й международной конференции молодых учёных и студентов СПбГУВМ. - 2024. - С 39-41. EDN: ITTQSH

- Гринаф, П. Болезни конечностей крупного рогатого скота / П. Гринаф, Ф. Маккаллум, А. Уивер // Монография: пер. с англ. - М.: Колос, 1976. - С. 127-181.

- Ермолаев, В. А. Лечение язв мякиша у крупного рогатого скота с учётом изменений коагуляционной активности системы гемостаза / В. А. Ермолаев, П. М. Ляшенко, Е. М. Марьин, А. В. Сапожников // Сборник трудов Шестой Всероссийской межвузовской конференции по ветеринарной хирургии. - 2016. - С. 249 -254.

- Захаров, А. Ю. Флебографические и термографические исследования ламинита у лошадей после ортопедического подковывания копыт / А. Ю. Захаров, В. Е. Горохов, М. А. Нарусбаева, А. А. Стекольников, К. И. Барч, А. В. Бокарев // Иппология и ветеринария. - 2022. - № 2 (44). - С. 7-15. EDN: STEJSX

- Нарусбаева, М. А. Рентгенологическое исследование дистального отдела конечностей крупного рогатого скота в условиях животноводческих комплексов / М. А. Нарусбаева, А. Ю. Захаров, А. В. Бокарев, В. Е. Горохов, А. А. Стекольников, Е. В. Титова // Ветеринария. - 2023. - № 1. - С. 55-57. EDN: LGXUEW