Вклад художественной династии Волковых в развитие культуры Узбекской ССР (1920-1990-е годы)

Автор: Чувилькина Юлия Викторовна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Museion: выставки, фонды, коллекции

Статья в выпуске: 1 (29), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы основные аспекты деятельности представителей художественной династии Волковых, оказавшей непосредственное влияние на становление и развитие культуры Узбекской ССР. Материалами явились произведения живописи, аудиозаписи воспоминаний, результаты изысканий искусствоведов и историков культуры. Отражена фактография деятельности местных художественных объединений, установлена роль А. Н. Волкова в их создании и развитии. Исследованы усилия А. Н. Волкова, направленные на формирование в Узбекистане собственной художественной интеллигенции. Раскрыта творческая и организаторская деятельность сыновей А. Н. Волкова. Автор заключает, что культура Узбекской ССР формировалась под воздействием различных региональных художественных центров России и стран ближнего зарубежья. Созидательная работа Волковых обеспечивала синтез местного колорита со стилистическими тенденциями соцреализма и авангарда, дополненных влиянием русских художественных объединений.

Нукус, узбекистан, музей, коллекция, савицкий, волков, художник, династия, бригада волкова, мастера нового востока

Короткий адрес: https://sciup.org/170195031

IDR: 170195031 | УДК: [7.071.1:347.782]:[316.733+069.013](575.1)”192/199” | DOI: 10.36343/SB.2022.29.1.007

Текст научной статьи Вклад художественной династии Волковых в развитие культуры Узбекской ССР (1920-1990-е годы)

Каждая великая культура в процессе своего развития неизбежно оказывает влияние на те культуры, которые составляют ее окружение. Подобное влияние может иметь раз- личный характер, варьируясь от этнической ассимиляции, сопровождающейся обеднением соседствующей культуры, сокращением составляющих ее элементов, до интегративных процессов, для которых характерно взаимное обогащение культур, проявляющееся в усложнении и приращении их структурных элементов. Русская культура и присущие ей духовные ценности представляют собой уникальную совокупность явлений, факторов и институтов, складывавшуюся на протяжении жизни многих поколений наших соотечественников. Геополитическое расширение границ Российского государства сопровождалось параллельным распространением русской культуры на новых территориях, которое в XIX в. постепенно интегрировало национальные окраины, при этом особую роль играли просветительское движение и распространение русского языка. Следующий важный этап взаимодействия русской культуры и соседних культур пришелся на первые послереволюционные десятилетия, когда молодое советское государство развернуло масштабные процессы культурного строительства, взяв курс на создание в молодых национальных республиках собственных кадровых ресурсов для науки и культуры, а также организацию системы их подготовки на местах.

Импульс, заданный в тот период, во многом определил культурное развитие целых регионов, которое, невзирая на социальнополитические перипетии конца XX в., поступательно продолжается и в настоящее время. Государства, возникшие после дезинтеграции Советского Союза, проводят самостоятельную культурную политику, однако какое бы значение в ней ни играли элементы, связанные с суверенной этнической составляющей, объективно невозможно отрицать значение русской культуры для формирования и последующего развития национального культурного пространства. Представляется, что для государств Центральной Азии данный тезис имеет особую актуальность. Исследование деятельности известных подвижников, которая способствовала распространению русской культуры в национальных республиках, представляется актуальной, поскольку позволяет не только популяризировать прогрессивные усилия выдающихся соотечественников, но и сделать невозможным нивелирование значения русского культурного наследия и русского языка, которое иногда допускается ин- теллектуальными и политическими элитами постсоветских государств.

Становление живописной культуры Узбекистана относится к началу XX в. Толчком к ее зарождению явилось присоединение туркестанских земель к Российской империи и последовавшие за ним попытки переустройства Средней Азии, повсеместное образование населения, приток русской интеллигенции на территорию Узбекистана. Большое влияние на развитие живописи оказывает в то время создание художественных училищ и творческих объединений. В первой половине XX в. в Средней Азии преподавали живопись такие художники, как М. И. Курзин, М. С. Вогман, П. П. Беньков, В. М. Еремян, П. В. Ган, З. М. Ковалевская, Н. Г. Карахан. Одной из наиболее значительных фигур в истории художественной жизни Узбекистана является Александр Николаевич Волков, русский советский художник, основатель творческой династии, по праву считающийся одним из основоположников современного искусства Средней Азии.

Жизнь и творчество А. Н. Волкова достаточно успешно изучаются уже более пятидесяти лет. Так, выпущены каталоги выставок [3] и альбомные издания [2] [12], снабженные вступительными статьями искусствоведов и историков живописи. Наиболее значительным исследованием, посвященным жизни и творчеству мастера, можно считать монографию М. И. Земской (1975) [9], которая, наряду с иллюстрациями и списком основных живописных работ, содержит стихотворные произведения художника, перечень выставок с его участием и библиографию, актуальную на момент издания книги. Творчество талантливого живописца остается востребованным объектом для изучения и в последние десятилетия [4] [6] [7]. Авторы нередко исследуют его в контексте деятельности творческих объединений, являвшихся неотъемлемой составляющей художественной жизни 20-х гг. прошлого века [8] [10] [11] [13]. Не остался без внимания вклад А. Н. Волкова в дело создания Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого [15]. Между тем до сих пор довольно слабое внимание уделено педагогической деятельности живописца и его роли как основателя художе- ственной династии, поскольку после смерти мастера его подвижнический труд был продолжен сыновьями, также нашедшими собственный путь в искусстве.

Данное исследование ориентировано прежде всего на анализ деятельности представителей художественной династии Волковых (в первую очередь ее основателя — А. Н. Волкова) в аспекте их влияния на становление и развитие культуры Узбекской

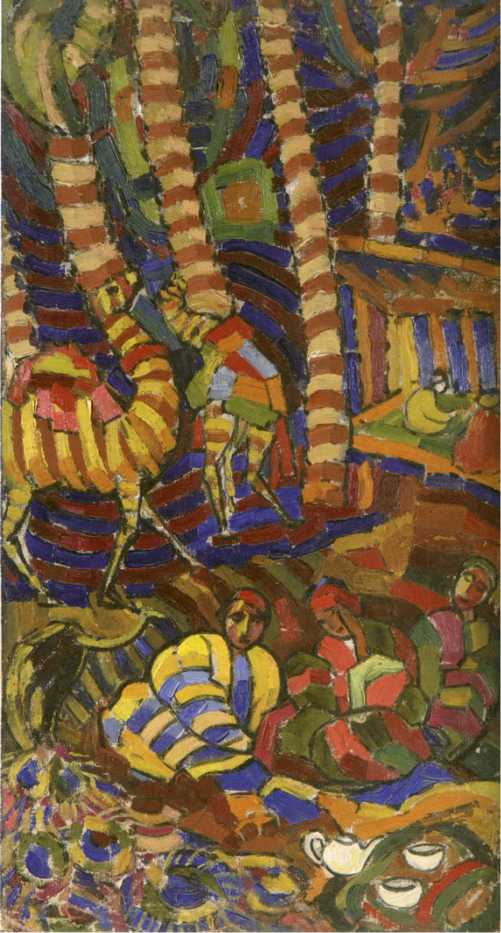

Рис. 1. Волков А.Н. «Отдых в пути». 1910-е.

Холст, масло. Собрание Государственного музея Искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого

Fig. 1. Volkov A.N. Rest on the Way. 1910s. Canvas, oil. Collection of the Karakalpakstan State Museum of Art named after I.V. Savitsky

ССР, что предполагает рассмотрение не только их творческого труда, но и отдельных аспектов педагогической работы. Источниками при этом явились художественные произведения, аудиозаписи воспоминаний, результаты изысканий искусствоведов и историков культуры. Примененный научный подход базируется на комплексном использовании методов исторических исследований (историкоописательный, сравнительно-исторический и историко-системный методы) и инструментов, свойственных научным изысканиям в сфере искусствоведения (методы формального анализа произведений искусства, проблемно-логический метод и т. д.).

Изучение биографий представителей династии Волковых будет способствовать научному осмыслению проблемы участия русской художественной интеллигенции в процессах культурного строительства, разворачивавшихся в Узбекистане и других национальных республиках Советского Союза.

Александр Николаевич Волков родился в 1886 г. в семье врача туркестанского линейного батальона. В 1908 г. будущий известный живописец поступил в Высшее художественное училище при Академии художеств, в мастерскую В. Е. Маковского, а с 1910 г. стал посещать художественную школу М.Д. Бернштейна. В этой школе в то время консультировали и преподавали Н. К. Рерих, И.Я. Билибин и другие известные русские художники. В 1912 г. А. Н. Волков приехал в Киев, где познакомился с фресками М. А. Врубеля во Владимирском соборе и Кирилловской церкви, что подвигло молодого живописца поступить в Киевское художественное училище, где его педагогом стал Ф. Г. Кричевский [3, c. 3].

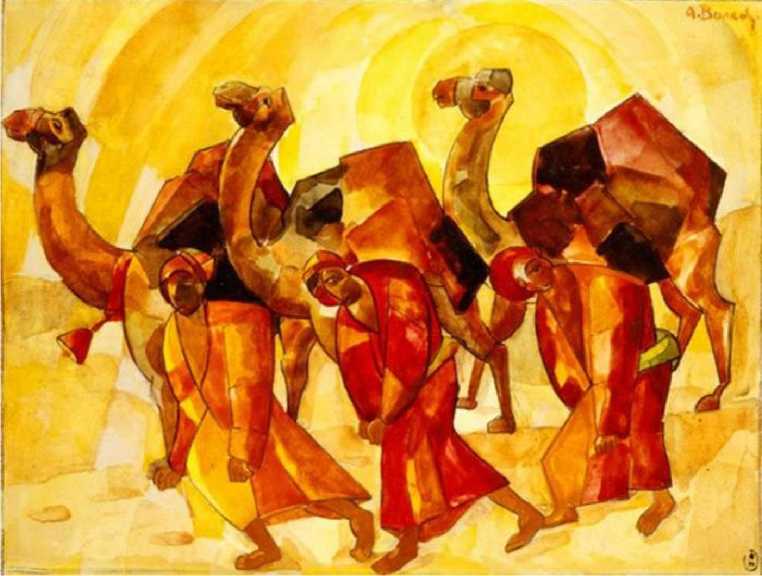

В ранние периоды творчества А. Н. Волков обращался к таким видам монументального искусства, как фреска и витраж. Реалистический этап деятельности художника — с 1913 по 1917 гг.— сменился резким упрощением и примитивизацией (Рис. 1). Поворот к беспредметной живописи в творчестве происходил под влиянием принципов объединений «Бубновый валет» и «Голубая роза», художественных взглядов М. Ф. Ларионова и Н. С. Гончаровой. После 1925 г. художник возвращается к предметной живописи (Рис. 2).

Рис. 2. Волков А.Н. «Верблюды в пустыне». 1925. Бумага, акварель, лак Fig. 2. Volkov A.N. Camels in the Desert. 1925. Paper, watercolor, varnish

Одним из важных явлений в художественной жизни Узбекской ССР становится образование объединения «Мастера Нового Востока» (1926–1930/1932). В группу художников вошли А. Н. Волков, М. З. Гайдукевич, В. Н. Гуляев, И. И. Икрамов, М. И. Курзин, С. А. Мальт, В. П. Маркова, А. В. Николаев (Усто-Мумин), В. Л. Рождественский, П. О. Рябчиков, Н. С. Туркестанский [1]. Художники и их семьи, прибывающие в Среднюю Азию в начале XX в., являются выходцами из Петербурга, Москвы, Дальнего Востока, Урала и Сибири. Столкновение культур и мировоззрений людей, рожденных и воспитанных в различных религиях и традициях, становится поводом для мощного синтеза в искусстве и порождает новые направления в творчестве [9, с. 19].

Зарождение художественного объединения «Мастера Нового Востока» произошло благодаря участникам группы художников «Новая Сибирь» М. И. Курзину и В. Н. Гуляеву. В общество «Новая Сибирь» входили художники из Томска, Красноярска, Барнаула, Бийска, Минусинска [10]. Среди художественных объединений, существующих в начале XX в. в Сибири, значительными являлись «Новая

Сибирь» и Новосибирский филиал Ассоциации художников революционной России (АХРР). Они появились в одно и то же время, однако их программные ценности отличались. «Новая Сибирь» выступала за то, что «…подлинный советский художник должен в первую очередь искать для нового содержания новую форму» [11], в то время как в АХРР считали, что подобные эксперименты приведут к форма- лизму в творчестве. Ключевой для нашего дальнейшего исследования является также установка сообщества «Новая Сибирь» «изучать, использовать искусство туземных народностей» [11], что фактически означало интерес к «художественной этнографии и краеведению», обращение в работах к традициям, обычаям азиатских народов Сибири.

Закономерным продолжением данной идеи в творчестве В. Н. Гуляева и М. И. Курзи-на являлась попытка расширить горизонты «художественного исследования», изучить другие регионы. Удаленность и новизна Средней Азии стали идеальным местом для новых творческих исканий данных художников и со временем вылились в идею развития художественной культуры данной территории [13, c. 112]. В период существования объединения участники «Мастеров Нового Востока» поддерживали связь с Сибирью, происходил обмен художественным опытом. В 1929 г. группа проводит две выставки: в Ташкенте и Новосибирске.

Несмотря на то что «Мастера Нового Востока» ориентировали свое творчество на эксперименты с использованием экспрессионизма, футуризма, примитивизма и поиски нового «национального стиля», группа сохра-

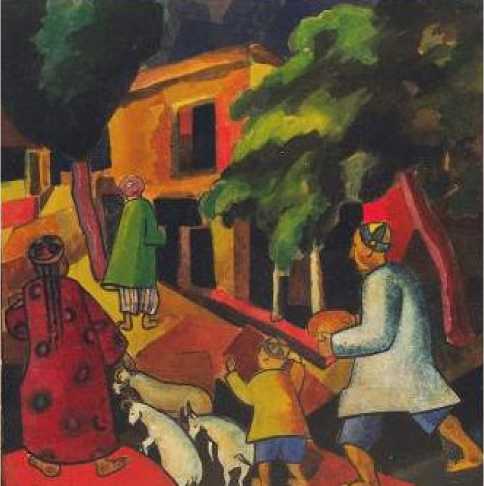

Рис. 3. Волков А.Н. «Дедушка и внук».

1926. Бумага, темпера, лак. Собрание Государственного музея Искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого Fig. 3. Volkov A.N. Grandfather and Grandson. 1926. Paper, tempera, varnish. Collection of the Karakalpakstan State Museum of Art named after

I.V. Savitsky

нила одной из своих установок «воплощение посредством искусства современных революционных идей». Соединив в своих рядах выходцев из Сибири, Москвы, Казахстана и уроженцев Средней Азии, объединение «Мастера Нового Востока» породило новые течения в искусстве и послужило отправной точкой для формирования направлений живописной школы Узбекской ССР [8].

Однако творчество художников не могло не вызывать разногласий с точки зрения соответствия требованиям государственной культурной политики того времени. Внутри художественного объединения также существовали творческие противоречия: М. И. Кур-зин и А. Н. Волков по-разному видели дальнейшее развитие группы. В полотнах А. Н. Волкова данного периода существует перекличка с работами М. И. Курзина (Рис. 3, 4). Общим для мастеров было увлечение экспрессионизмом и стремление к лаконичности в живописной манере. Но в отличие от А. Н. Волкова, который прежде всего был поэтом живописных красок Узбекистана, сибиряк М. И. Курзин воспринимал азиатскую страну преимущественно сатирически [12, с. 16]. Пребывание в одном

Рис. 4. Курзин М.И. «Старое и новое». 1930. Картон, гуашь. Собрание Государственного музея Искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого

Fig. 4. Kurzin M.I. Old and New. 1930. Cardboard, gouache. Collection of the Karakalpakstan State Museum of Art named after I.V. Savitsky

объединении тяготило художников. В частности, и по этой причине объединение «Мастера Нового Востока» в 1930 г. перестало существовать и слилось с самаркандской Ассоциацией работников изобразительного искусства (АРИЗО), объединившейся под руководством М. И. Курзина.

Дальнейшее взаимодействие А. Н. Волкова и М. И. Курзина происходило в рамках преподавательской деятельности в художественном училище. Каждый из них имел собственную мастерскую и воспитывал учеников, перенимавших его манеру живописи.

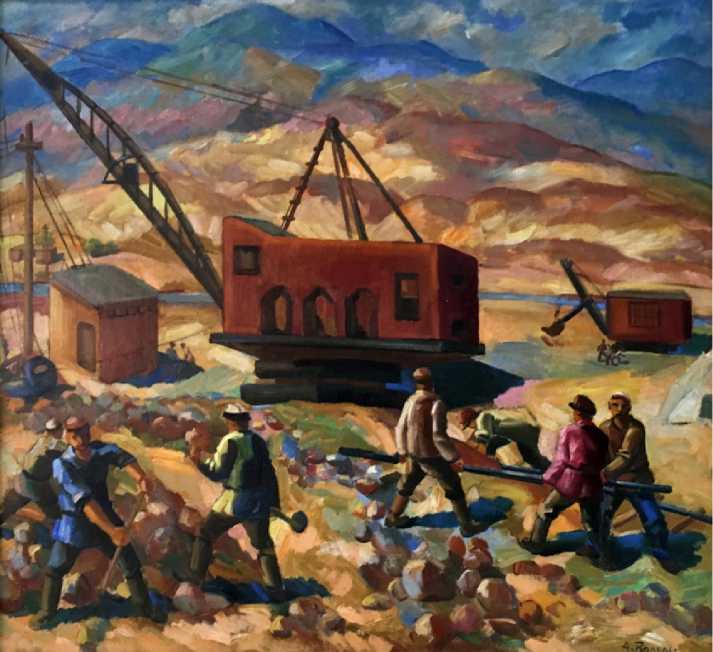

В 1930-х гг. одним из популярных тематических направлений в живописи становится зарисовка деятельности колхозов, совхозов и районных индустриальных новостроек (Рис. 5) [6].

В 1931–1932 гг.

А. Н. Волков создал художественное объединение «Бригада Волкова», в которое входили УТ Тан-сыкбаев, Н. Г. Карахан, А. Ф. Подковыров, П. П. Щеголев, Б. К. Хамдами. Они принимали участие в оформлении Ташкента во время революционных праздников. Художники писали этюды, совершали творческие экспедиции за город и в горы. Наиболее интересные по своему сюжету произведения А. Н. Волкова этого времени связаны с жизнью сельского Узбекистана. Не раз в странствиях по узбекским кишлакам внимание художника привлекали дети. «Чирчик — строев-ский цикл» в творчестве

Рис. 5. Волков А.Н. «Экскаваторы». 1934. Холст, масло. Собрание Государственного музея Искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого

Fig. 5. Volkov A.N. Excavators. 1934. Oil on canvas. Collection of the Karakalpakstan State Museum of Art named after I.V. Savitsky

мастера продолжается на протяжении 1930-х гг., в данный период он создает также «Сельмашский цикл», посвященный ташкентскому заводу сельскохозяйственных машин [12, с. 18].

Как уже отмечалось выше, Александр Николаевич Волков является одной из ключевых фигур в развитии живописи Узбекской ССР, при этом деятельность поэта и художника он сочетал с педагогической. Еще в 1926 г. А. Н. Волков преподавал в собственной художественной студии при Музее искусств. Его учениками в данный период являлись: Б. Хамда-ми, Л. Насреддинов, X. Рахимов, Ш. Хасанова и др. [13, с. 339].

С 1929 по 1941 гг. А. Н. Волков преподавал живопись в Ташкентском художественном техникуме. В 1932–1934 гг. Ленинградская академия художеств отправляет в национальные республики художников, верных тради- циям реализма, с целью внедрения идеологически правильных художественных программ в образовательные учреждения культуры. Борьба с формализмом в искусстве означала отделение художников от местных фольклорных традиций [14]. Нелегкая задача поиска баланса между политическими требованиями и классическим художественным образованием легла на плечи русских художников, ассимилировавшихся в Средней Азии в начале века и посвятивших жизнь преподаванию на художественных факультетах Узбекской ССР (Рис. 6).

Сын художника, Александр Александрович Волков, вспоминает: «Когда отец преподавал в училище, идет он как-то по коридорам здания, навстречу ему расстроенные студенты. Он спрашивает у них: “В чем дело?” Ребята отвечают ему: “Курзин сказал, что из нас не может быть мастеров станковой живописи,

Рис. 6. Волков А.Н. «Студентки». 1935. Холст, масло. Собрание Государственного музея Искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого

Fig. 6. Volkov A.N. Students. 1935. Oil on canvas. Collection of the Karakalpakstan State Museum of Art named after I.V. Savitsky

потому что мы узбеки и можем заниматься только декоративным искусством. И поэтому мы уходим, зачем нам оставаться, если ничего не получится”. Отец говорит: “Я беру ваш класс, и мы докажем Курзину, что вы можете быть художниками”. Эти ребята стали первым выпуском отца, который, к сожалению, практически весь погиб на войне или был репрессирован» [5]. Влияние А. Н. Волкова испытывали также такие узбекские художники, как В. И. Бурмакин, Е. Н. Кравченко [4, с. 215], Ю. И. Талдыткин, Д. Ю. Умарбеков, М. М. Тохта-ев, графики Ю. И. Стрельников, М. А. Кагаров, скульптор Д.С. Рузыбаев [4, с. 217], туркменский художник К. О. Оразнепесов.

В послевоенные годы творчество А. Н. Волкова было объявлено формалистским, а художник лишен возможности преподавания в училище. Положение семьи в и без того тяжелые послевоенные годы было трудным. От Александра Николаевича отвернулись практически все коллеги-художники и бывшие ученики. Однако среди друзей семьи нашлись люди, стремившиеся восстановить имя художника и сохранить его творчество. После смерти А. Н. Волкова монографию о нем издал Р.Х. Такташ, а его стихи исследовал и описывал Э.Г Бабаев [2, с. 49-51]. В 1960-е гг. творчество художника стараниями М. В. Раубе-Горчилиной и 3. П. Комиссаренко было представлено коллекционеру Г. Д. Костаки [15, c. 195].

Творческая династия художника А. Н. Волкова продолжается его сыновьями Валерием Александровичем и Александром Александровичем Волковыми, а также внуком Андреем Александровичем. Сыновья художника в 1970-х гг. создали свою собственную, вторую «Бригаду Волкова», существовавшую до 1990-х гг. А. А. Волков вспоминает: «С 1971 года до развала Союза каждый год почти бывали в Нукусе и вообще в Средней Азии. Каждый год мы уезжали туда на месяц-полтора в путешествие. Уже своей второй “бригадой”, которую мы назвали в честь бригады отца. В эту бригаду входили: мой старший брат [Валерий Волков.— Ю. Ч. ], я, мой друг Дамир Рузыбаев, действующий скульптур, и Евгений Кравченко, живописец. Если говорить концептуально, то… мы как бы группировались отдельно от официальной жизни по своим принципам живописным, которые, конечно, мы несли от отца и от его круга художников» [5].

Влияние семьи Волковых на развитие культуры выражается не только в создании художественных произведений и педагогической деятельности. Сыновья А. Н. Волкова, Валерий Александрович и Александр Александрович, участвуют в создании Государственного музея искусств Республики Каракалпак-стан им. И. В. Савицкого, помогая создателю музея формировать коллекцию живописи. По словам А.А. Волкова, семья художников состояла в дружеских отношениях с Игорем Витальевичем Савицким:

«Он уже в Москве коллекционировал, но как любитель. Коллекция его началась с народного искусства, он собирал вещи в кишлаках. Лежит, например, во дворе грязный ковер, по нему ходят бараны… он говорит: “Продайте мне его”. Ему отвечают: “Да он ничего не стоит, бери”. И он первое время вывозил находки в Москву. А потом только он понял, что очень плохо, что это искусство уходит. У него была выставка, очень наглядная, где он выставил ювелирные украшения: узбекские, туркменские, киргизские, казахские и каракалпакские. И когда висит вся стена украшений — ты видишь, что узбекское отличается от туркменского, например. В массе это виднее, чем когда отдельные экспонаты. И он убедил, что нужно собирать, потому что не было такого ни в Ташкентском музее, ни в местном прикладном… никаких следов этой культуры. Ни ковров, ни деревянных скульптур…

Когда он оказался в Каракалпакии, ему дали уголок в краеведческом музее, где он выставлял только народное искусство. Никаких картин он не выставлял. Художники приходили в музей на подработку. Стенд какой-нибудь сделать. Там были способные люди. И. В. Савицкий загорелся идеей, что он будет нести им культуру, в живописи. А для того чтобы нести культуру в живописи… они же не могли попасть в Москву. Где они могли увидеть что-то? Он убедил местное начальство, что если он привезет образцы европейской культуры — это поможет местным художникам учиться на месте. Не обязательно уезжать в Москву. Начал собирать он в Ташкенте. Никакой Москвы он не собирал тогда. Начало коллекции, первый инвентарный номер, это работа Волкова [А.Н. Волкова.— Ю. Ч. ]. С Волкова начался музей. Затем он кинулся к вдове Курзина, вдове Усто-Мумина работы взять. Представьте, приходит какой-то человек, приносит бумажку, обычную, для машинки, и пишет: “Я директор такой-то, беру и обещаю оплатить на закупку работы...”. Кто он такой? Они говорят: “Не дадим мы работы. Вот если Волик, так звали брата [Валерий Волков.— Ю. Ч. ], даст работы отца и к нам придет, то мы дадим. А так нет”. Савицкого там сначала [в Нукусе.— Ю. Ч. ] встречали в штыки, потому что он как бы нарушал баланс жизни, они [салонные художники в Каракалпакии.— Ю. Ч. ] там писали свои работы для колхозов и совхозов. А тут человек, который другое искусство привозит. Физически я иногда потом помогал ему в Москве приносить работы, иногда ходил с ним по мастерским.

В 1972 году мы сделали выставку по приглашению Савицкого в музее. Везли туда свои работы: я, Валерий [Волков.— Ю. Ч. ], Кравченко [Евгений.— Ю. Ч. ] и по дороге Дамир [Рузыбаев.— Ю. Ч. ] подключился. Вот мы садимся в поезд, проходящий, он идет через Душанбе, в Нукусе тогда не было станции. Он шел через станцию Хаджилли, это в двадцати километрах от Нукуса. Поезд отстает от расписания.

Когда он придет — неизвестно, а он [поезд.— Ю. Ч. ] должен стоять всего три минуты. Просыпаемся мы в три часа ночи, от того что поезд стоит, проводник спит. Стоит поезд не на вокзале, не на платформе, а просто в степи, где нет ни фонарей, ничего. Мы быстренько разгрузили наши картины, поезд уехал. И никого. Степь, ночь, месяц довольно холодный, даже летом там климат континентальный. Но с первыми лучами солнца появился улыбающийся Савицкий с грузовиком, и мы все это отвезли в Нукус. Вот так он возил. Причем он покупал три билета иногда, а иногда один билет, в купе загружал все это, несмотря на протесты пассажиров, но он как-то ухитрялся так уговорить всех, что его ни разу никто не выставил из купе с картинами» [5].

На вопрос о том, не планировал ли Игорь Витальевич Савицкий собирать московских художников изначально, еще до своего участия в Хорезмской археологической экспедиции, А. А. Волков отвечает:

«Может у него и была какая-то тайная мысль, все-таки он учился у Ульянова, он знал хорошо эту школу... но как ему удалось убедить правительство Узбекистана или Каракалпакии, что нужно этих художников поку-пать,—я не знаю, потому что не было никаких привязок [обоснований для комплектования этих художников.— Ю. Ч. ]... На самом деле это же совершенно безумная идея: нигде такого не было. У него была идея собрать это вместе. Найти эту точку, на вывоз, куда везти. И он понял, что в Ташкентском музее он не сможет этого сделать. Ему не дадут. И в Москве ему не дадут» [5].

Александр Николаевич Волков оказал значительное влияние на развитие художественной культуры Узбекской ССР. Создатель станковых живописных произведений, витражей, фресок, театральных декораций, поэт, участник значительных художественных объединений — все свое творчество он посвятил жизни современной ему страны. Однако его вклад в развитие живописи не ограничился только творчеством. Долгие годы А. Н. Волков отдал педагогической деятельности, со всей серьезностью подойдя к задаче зарождения и развития собственной живописной школы Узбекистана.

Идея создания в Каракалпакии музея, хранящего не только образцы местной этнографии, но и произведения русских и узбекских художников 1920-1930-х гг., не могла оставить семью мастера безразличной. Сыновья художника, В. А. и А. А. Волковы, включились в деятельность по комплектованию фондов музея, ускорив процесс собирания коллекции И. В. Савицким — создателем музея. Получившая развитие под влиянием русской интеллигенции культура Узбекской ССР несет на себе отпечатки различных региональных художественных центров России и стран ближнего зарубежья. Причудливый синтез местного колорита со стилистическими тенденциями социалистического реализма, авангарда, влияние русских художественных объединений «Бубновый валет», «Голубая роза», «Новая Сибирь» дают возможность обозначить роль русской культуры в дальнейшем развитии живописи Узбекистана. Значимыми участниками в данном процессе можно назвать семью живописцев Волковых. Династия художников, продолжающих традиции отца, в настоящее время по-прежнему выполняет миссию сохранения российского художественного и культурного наследия.

Yulia V. CHUVILKINA

The Contribution of the Volkov Artistic Dynasty to the Development of the Culture of the Uzbek SSR (1920s–1990s)

Список литературы Вклад художественной династии Волковых в развитие культуры Узбекской ССР (1920-1990-е годы)

- Александр Волков // Общественный каталог музея им. И. В. Савицкого. URL: http://nukus.open-museum. net/author/profile/97/ (дата обращения: 02.02.2022).

- Александр Волков. Солнце и караван / вступ. ст. Дж. Боулт, пер. С. Шкунаева, И. Горст. М.: Слово, 2007.

- Александр Николаевич Волков, народный художник Узбекской ССР. 1886-1857: [Каталог выставки] (г. Москва, март-май 1967 г.). М.: [Б. и.], 1967.

- Волков А. Сокровища Нукуса. После выставки // Панорама искусств. Альманах № 2. М.: Ситипринт, 2018. С. 199-224.

- Воспоминания Александра Александровича Волкова от 01.12.2021 г.: [аудиозапись] // Личный архив Волкова А. А.

- Денисова Л. М. Александр Волков. «Дни кочевья» // Диалог искусств. 2007. № 6. С. 106-111.

- Денисова Л. М. Культурное пространство: к истории собирательства // Золотая палитра. 2009. № 1. С. 40-45.

- Еремян Р. «Мастера Нового Востока» как часть мирового художественного процесса // Московский союз художников. URL: http://artanum.ru/analitics/ content.php?id=8&gid=52 (дата обращения: 30.01. 2022).

- Земская М. И. Александр Волков. Мастер «Гранатовой чайханы». М.: Советский художник, 1975.

- Муратов П. Д. Художественная жизнь Сибири 1920-х. Л.: Художник РСФСР, 1974.

- Позднеев А. Г. Сибирские художники на первом съезде // Детективная история изобразительного искусства Сибири. Музейный блог. URL: http://novartor. ru/?p=819 (дата обращения: 31.01.2022).

- Такташ Р. Х. Волков Александр Николаевич: [Альбом репродукций]. Ташкент: Изд-во литературы и искусства, 1982.

- Турутина С. М., Лошеньков А. Б., Дьяченко С. П. Авангард, остановленный на бегу / под ред. М. Н. Григорьевой. Л.: Аврора, 1989.

- Хромченко С. М. Советский миф в искусстве Востока. Государственный музей искусства народов Востока. Международная ассоциация искусствоведов. 24-25 мая 1995 г. // Вопросы искусствознания. 1995. № 1-2. С. 582-588.

- Чудецкая А. «Искусство Савицкое» // Панорама искусств. Альманах № 2. М.: Ситипринт, 2018. С. 173198.