Вклад Николая Михайловича Пржевальского в развитие археологии Центральной Азии во второй половине XIX века

Автор: Лабецкий Василий Петрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Систематизируются археологические данные, приведенные в отчетах исследовательских экспедиций Н. М. Пржевальского. Большинство памятников рассматривалось им в качестве топографических ориентиров. Практически с каждым объектом древности была связана история, косвенно указывающая на его происхождение. Кроме того он, как и практически любой путешественник, интересовался сокровищами и диковинными вещами. Среди описанных им древностей можно выделить несколько категорий: погребения различных типов, остатки поселений, пещерные храмовые комплексы, клады. В отчетах Монгольской экспедиции археологические сведения встречаются эпизодически и не слишком информативны, однако складывается стиль фиксации археологических объектов, который используется им в дальнейшем. Лобнорская экспедиция, скорее, интересна в этнографическом плане: данные, собранные в ходе этой экспедиции, соотносятся с современными находками в указанной области. В отчете Первой Тибетской экспедиции подробно описываются детали храмового комплекса Цяньфодун. Вторая Тибетская экспедиция дала выдающиеся археологические результаты. Особенно интересны отчеты кладоискателей, в которых описаны ими же уничтоженные археологические объекты.

Центральная азия, синьцзян, тибет, дуньхуан, пещера могао, лоулань, пещера тысячи будд, таримские мумии, н. м. пржевальский

Короткий адрес: https://sciup.org/147219631

IDR: 147219631 | УДК: 902.21

Текст научной статьи Вклад Николая Михайловича Пржевальского в развитие археологии Центральной Азии во второй половине XIX века

Николай Михайлович Пржевальский не нуждается в представлении, поскольку вошел в историю как путешественник, открывший для просвещенного западного сообщества Центральную Азию. При этом один из важных аспектов его исследовательской работы остается практически не изученным, и относится к описанию археологического наследия рассматриваемого региона. Под «Центральной Азией» в статье подразумеваются земли, простирающиеся от линии р. Хуанхэ на север и запад вплоть до границ Российской империи конца XIX в. В это пространство вписываются такие культурно-территориальные единицы, как Тибет, Китайский Туркестан и Монголия. Во второй половине XIX в. политическая ситуация в регионе была весьма острой. Политические деятели Российской и Британской империй стремились разобраться в ней и повернуть ее в свою пользу. Со стороны России большую роль в этом играли офицеры Русской императорской армии, шедшие в авангарде историко-географического изучения Восточной Азии. На самом острие исследовательского процесса находился Н. М. Пржевальский. Его непосредственное руководство в лице представителей Генштаба и ИРГО преследовало строго определенные цели, среди которых развитие археологии занимало далеко не первое место. Интерес к древностям региона появился лишь со временем и был прямо или косвенно связан с войной, дипломатией и между-

Лабецкий В. П . Вклад Николая Михайловича Пржевальского в развитие археологии Восточной Азии во второй половине XIX века // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 7: Археология и этнография. С. 19–27.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 7: Археология и этнография

народной торговлей в Центральной Азии во второй половине XIX в.

Цель статьи – обозначить и оценить вклад Н. М. Пржевальского в археологические исследования Центральной Азии. Для достижения цели поставлены следующие задачи: поиск и анализ археологических данных, содержащихся в отчетах Н. М. Пржевальского, выделение методов исследования археологических данных, краткое сопоставление археологических данных второй половины XIX в. с современными исследованиями, оценка вклада исследователя в развитие археологии региона.

Актуальность обосновывается несколькими причинами: данные Н. М. Пржевальского имеют определенную ценность для современных исследователей, поскольку значимая часть описанных им археологических памятников к нашим дням полностью исчезла. В первую очередь это касается археологических объектов, уничтоженных исламистами и кладоискателями XIX в. К этому можно добавить, что даже если и попадали в поле зрения современных исследователей описанные в отчетах Н. М. Пржевальского археологические источники, то их состояние за полтора столетия изменилось. Кроме того, данная работа будет актуальна при составлении историографического обзора памятников Центральной Азии. Некоторую ценность она представляет и для исследователей Западной и Южной Сибири, Северного Синьцзяна и Казахстана, поскольку в ней рассматриваются миграции носителей древних культур, в том числе культур бронзового века.

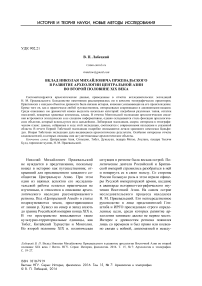

Под руководством Н. М. Пржевальского было совершено четыре экспедиции: Монгольская (Первая Центрально-Азиатская) 1870–1873, Лобнорская 1876–1877, Первая Тибетская 1879–1880, Вторая Тибетская 1883–1885 гг. (рис. 1).

Начальная часть маршрута Монгольской экспедиции (см. рис. 1, I) проходила по известному торговому пути от Урги до Калгана и закончилась в Пекине, откуда был предпринят короткий поход на север. Дальнейший маршрут уходил на юго-запад, в земли, охваченные дунганским восстанием: Н. М. Пржевальский прошел по долине Хуанхэ, преодолел перевал Наньшань к озеру Куку-нор, после чего отправился далее на юг, вглубь Тибетского нагорья. Основным мотивом экспедиции был сбор научных и разведывательных данных.

Научные результаты Монгольской экспедиции поистине впечатляющи, однако это не касается археологии. Исследователь интересовался сугубо прагматическими вещами: в его отчете описание археологических объектов чаще всего сопровождалось легендами, которые либо выражали политические настроения монголов и тибетцев, либо содержали информацию о полумифических древних сокровищах.

Так, первое упоминание кладов в отчете Монгольской экспедиции сопровождается легендой о Чингисхане, который жил в горах Муни-ула, близ р. Хуанхэ (см. рис. 1, 1 ). «Он (Чингисхан. – В. Л. ) обитал на горе Шара-орой. Монголы уверяют, что на той же горе… где-то зарыта большая куча ямбо-вого серебра, но что этот клад охраняется злыми духами, и взять его невозможно. Серебро находится в яме, закрытой чугунной дверью с небольшим отверстием, через которое виден клад» [Пржевальский, 1876. С. 116–117].

Во второй раз клады упоминаются при описании песков Кузупчи, распространяющихся от берегов Хуанхэ на весь Алашань (см. рис. 1, 3 ). И здесь в качестве информаторов выступают монголы, повествование снова связано с легендой о Чингисхане. Монголы рассказывали, что «ветер, сдувающий песок, иногда оголяет различные драгоценные вещи, как, например, серебряные сосуды… но взять их невозможно, так как подобного смельчака тотчас же постигнет смерть» [Там же. С. 133].

В песках Кузупчи сохранились также остатки старинного города (см. рис. 1, 2 ). Монгольская легенда гласит, что он был построен во времена Чингисхана. «Эти исторические развалины находятся… в расстоянии тридцати верст от берега Желтой реки, откуда они видны довольно хорошо», – пишет Н. М. Пржевальский. Он добавляет, что, по словам монголов, «это был укрепленный и весьма обширный город. Его квадратная стена имела в каждом фасе по пятнадцати ли (8 верст. – В. Л. ), при вышине и толщине в 7 сажень. Внутри были выкопаны колодцы в пятьдесят сажень глубиною. Теперь все занесено песком и только одни стены местами еще хорошо сохранились» [Там же. С. 147].

Рис. 1 . Карта путешествий и открытий Н. М. Пржевальского (по: [Энгельгардт, 1891]): I – маршрут Монгольской экспедиции 1870–1873 гг.; II – маршрут Лобнорской экспедиции 1876–1877 гг.; III – маршрут Первой Тибетской экспедиции 1879–1880 гг.; IV – маршрут Второй Тибетской экспедиции 1883–1885 гг.; 1 – клад в горах Муни-ула; 2 – могильник Тумыр-алху, древнее поселение; 3 – клады песков Кузупчи; 4 – остатки поселения Цаган-балгасу; 5 – Цяньфодун (Пещера Могао); 6 – область между Хотаном, Аксу и Лобнором; 7 – древние поселения близ оазиса Черчен; 8 – древние поселения близ оазиса Хотан; 9 – остатки поселений близ урочища Ваш-шари; 10 – городище Кутэк-шари

Другой древний город был найден недалеко от озера Далай-нор (рис. 1, 4 ). Монголы называли его Цаган-балгасу, что означает «белые стены». Легенды об этом городе исследователю узнать не удалось. После личного осмотра он привел лаконичное описание развалин [Пржевальский, 1876. С. 74].

Остатки древних городов и другие археологические объекты были важны для Н. М. Пржевальского в первую очередь в качестве топонимов, т. е. географических ориентиров с названиями, известными аборигенам [Валиханов, 1984. С. 190]. Такой интерес подразумевает лаконичность описания достопримечательностей, включенных в обжитое культурное пространство Восточной Азии. Легенды о них обычно представляли некоторый интерес, помимо топографического. Об этом можно судить, например, по находке Н. М. Пржевальского, которая представляет собой «довольно вы- сокий куполообразный холм», называемый монголами Тумыр-алху, а китайцами Джю-джин-фу (рис. 1, 2). Согласно монгольской легенде, это курган, в котором погребена супруга Чингисхана [Пржевальский, 1876. С. 139]. История о ее трагической гибели переходит в повествование о белом знамени, подаренном Чингисханом русскому охотнику за убийство необычного огромного волка. Согласно преданию, пересказанному Н. М. Пржевальским, белое знамя великого монгольского правителя до сих пор находится в России [Там же. С. 140].

В заключение обзора археологических успехов Монгольской экспедиции следует упомянуть заметку Н. М. Пржевальского о состоянии великой Китайской стены, проходящей по северной границе провинции Ганьсу [Там же. С. 216].

Археологические результаты Монгольской экспедиции сводятся к следующему: обозначено предположительное местополо- жение древнего клада со слитками ямбового серебра в горах Муни-ула; описаны сокровища песков Кузупчи; упомянуты два разрушенных города предположительно времен Великой Монгольской империи; обозначен одиночный «царский» курган, а также охарактеризовано состояние Великой Китайской стены в провинции Ганьсу. Эти открытия не произвели на мировое научное сообщество большого впечатления, поскольку они блекнут на фоне описания интересных подробностей быта и культуры аборигенного населения Центральной Азии.

Стиль фиксации археологических объектов и их выбор были заданы в отчете Монгольской экспедиции. Они не только повторялись в дальнейших текстах Н. М. Пржевальского, но также стали образцом для его учеников и последователей. Этот стиль представлял собой весьма сдержанное, без особых подробностей описание объекта древности, к которому прилагалась история местных жителей, зачастую выражающая их политические предпочтения, в мифологических терминах. Иногда, весь нарратив ограничивался лишь легендой или рассказами информаторов.

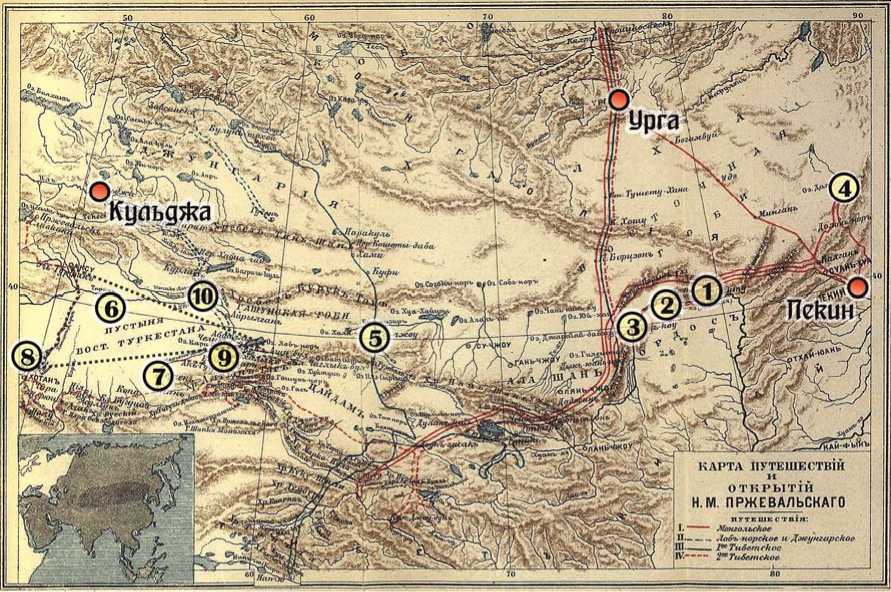

Рис. 2. Сидящий Будда (рисунок В. И. Роборовского, приводится по: [Пржевальский, 1883. С. 103])

Успех Монгольской экспедиции Пржевальского был уравновешен трудностями и неудачами Лобнорской, которая началась в августе 1876 г. Главная цель экспедиции состояла в переговорах с Якуб-беком – самозваным мусульманским правителем Кашгара.

Лобнорская экспедиция в археологическом отношении вообще не имела существенных результатов, однако были достигнуты некоторые успехи в изучении этнографии мусульманского населения Лобнора и Тарима. К ним относится описание погребального обряда речных жителей, которые своих умерших хоронили в лодках [Пржевальский, 1947. С. 49, 80]. Эта информация особенно интересна в связи с археологическими находками на могильнике Малая Речка-5 (Small River Cemetery No. 5, или Xiaohe 'Little River' Tomb complex), расположенном к востоку от Лобнора. Несмотря на то что памятник датируется II тысячелетием до н. э., в погребениях найдены хорошо сохранившиеся деревянные лодки [Wade, 2010]. История изучения Малой Речки-5 восходит к раскопкам шведского археолога Фолька Бергмана (Folke Bergman), проведенным в 1934 г., и более ранним археологическим исследованиям Ауреля Стейна (Aurel Stein), открывшего в 1906 и 1914 гг. в окрестностях Лобнора памятники той же археологической культуры бронзового века. Сегодня эта культура носит название «Gumugou 古墓沟 Culture» [Romgard, 2008].

Следующая экспедиция Н. М. Пржевальского, начавшаяся в 1879 г., имела своей конечной целью Лхасу, однако была остановлена на подступах к городу у самых границ владений Далай-ламы (рис. 1, III ).

В археологическом отношении Первая Тибетская экспедиция касается только буддийского мира: Пржевальский одним из первых из числа западных путешественников описал храмовый комплекс Цяньфодун («Пещера тысячи Будд», «Пещера Могао»), расположенный в двадцати километрах к югу от оазиса Дуньхуан (Са-чжеу) (рис. 1, 5) [1947. С. 100–102]. Н. М. Пржевальский застал пещеры полуразрушенными после дунганского восстания и описал их вкратце, без деталей, однако, не упуская основные подробности, дающие целостную и довольно четкую картину состояния памятника, который считается одним из величайших сокро- вищ буддийской древности (рис. 2). Исследователь был первым, кто привлек широкое внимание на Западе к этим уникальным пещерам [Там же. С. 100]. 25 июня 1900 г., даосский монах Ван Юаньлу случайно обнаружил в пещерах тайник со множеством манускриптов и рисунков по шелку, относящихся к V–XI вв. Аурель Стейн, посетивший храмовый комплекс в 1908 г., купил часть этих бесценных археологических источников и увез во Францию [Chung, 1994. P. 33–34]. Другая часть манускриптов досталась академику С. Ф. Ольденбургу, получившему их в ходе Русской Туркестанской экспедиции 1914–1915 гг. [Меньшиков, 1963. С. 5].

Отмечая археологические успехи Первой Тибетской экспедиции, можно сказать, что Н. М. Пржевальский был одним из тех исследователей, чьи усилия помогли произойти многоэтапному открытию исторической сокровищницы храмового комплекса Цянь-фодун.

Кроме того, Н. М. Пржевальский также отмечал древний караванный путь из Хота-на в Китай, который проходил по современному ему маршруту из Са-чжеу на Лобнор [Там же. С. 96].

Последняя экспедиция Н. М. Пржевальского началась в 1883 г. и была весьма информативной с точки зрения археологии Таримского бассейна и пустыни Такла-Макан (рис. 1, IV ). В отчете 1888 г. [Пржевальский, 1888] были изложены сведения, предвосхищающие крупнейшие археологические открытия XX в. Во-первых, жители оазисов рассказывали о том, что между Хотаном, Аксу и Лобнором лежали 23 города и 360 селений, ныне не существующих (рис. 1, 6 ). Говорили также, что раньше можно было из г. Куча пройти на Лобнор «по крышам домов – так густо сидело население на пустынном ныне Тариме» [Там же. С. 356]. Во-вторых, к этим фактам добавлялось одно необычное условие: «…сухость воздуха, – пишет Н. М. Пржевальский, – здесь настолько велика, что трупы хотя бы больших животных (например, ослов) не гниют, но высыхают и притом довольно скоро» [Там же. С. 334–335].

Далее, исследователь приводит истории местных «черных копателей» о руинах двух древних городов, расположенных близ Черчена (предположительный возраст – 3000

и 900 лет) (рис. 1, 7 ). Эти истории практически повторяют будущие археологические открытия, связанные со всемирно известными таримскими мумиями [Hughes, 2011].

«При раскопках встречаются склепы и отдельные деревянные гробы. В тех и других трупы (не бальзамированные. – В. Л. ) обыкновенно сохранялись очень хорошо благодаря, конечно, чрезвычайной сухости почвы и воздуха. Мужчины весьма большого роста и с длинными волосами; женщины же с одной или двумя косами. Однажды открыт был склеп с 12-ю мужскими трупами в сидячем положении. В другой раз найдена была в гробу молодая девушка. У нее глаза были закрыты золотыми кружками, а голова связана от подбородка через темя золотою пластинкою; на теле надета длинная, но узкая шерстяная одежда (совершенно истлевшая), украшенная на груди несколькими тонкими золотыми звездочками, около дюйма в диаметре, ноги оставлены босыми. Даже дерево гробов, как нам говорили, иногда так хорошо сохранялось, что черченцы употребляют его на кое-какие поделки. Вместе с человеческими трупами в могилах попадаются кости лошадей и баранов» [Пржевальский, 1888. С. 367] (рис. 3).

По словам Н. М. Пржевальского, жители Черчена ходили на охоту за древними сокровищами после сильных бурь, выдувающих песок на значительную глубину. Среди обычных находок в двух вышеупомянутых городах Н. М. Пржевальский отмечает «медные и золотые монеты, серебряные слитки (весом до 50 китайских лань; формою плоские, четырехугольные), золотые украшения одежды (всегда истлевшей, притом исключительно шерстяной и узкого покроя), драгоценные камни (алмазы (?) и бирюзу), бусы, железные вещи (в самом старом городе (3000 лет. – В. Л. ) – железные вещи почти уничтожены ржавчиной), кузнечный шлак, медную посуду, и, что замечательно, битое стекло в самом древнем городе; в более же новом (600 лет. – В. Л. ) черченцы добывают для своих нужд жженый кирпич» [Там же. С. 366].

Неудивительно, что, спустя сто лет, когда в 1989 г. археологи приступили к исследованиям погребального комплекса Захунлук (Zaghunluq 扎洪鲁克 ) – одного из крупнейших археологических памятников черченских окрестностей, они обнаружили,

Рис. 3 (фото). «Лоуланьская красавица», 1800–1500 гг. до н. э.

(по: [Hughes, 2011. P. 45])

что 90 % могил ограблены [Baumer, 2012. P. 217]. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст некрополя составляет 3200–2700 лет [Romgard, 2008. P. 16].

Н. М. Пржевальский также зафиксировал рассказы жителей Хотана и окрестных оазисов (рис. 1, 8 ), которые ежегодно осенью и зимою ходили в пески искать оголенные бурями остатки древних поселений. Согласно этим рассказам, там иногда находили золото и серебро. С точки зрения археологии гораздо важнее информация об уцелевших саклях, в которых охотники за кладами обнаруживали одежду и войлоки, истлевшие до того, что от прикосновения рукою рассыпались в пыль [Пржевальский, 1888. С. 356]. Современные раскопки на могильнике Шанпула (Shanpula 山普拉 cemetery) близ Хотана подтвердили хорошую сохранность шерстяных вещей, вместе с которыми были обнаружены керамика, бронзовые и железные орудия [Romgard, 2008. P. 16]. Памятник Шанпула относится ко времени правления династии Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.). Самая известная находка на Шанпула – это фрагмент одежды с изображением кентавра и воина европеоидной внешности, относящийся к I в. н. э. [Tucker, 2015. P. 186].

Один из «потерянных городов» пустыни Такла-Макан был обнаружен Н. М. Пржевальским в семи верстах к юго-западу от урочища Ваш-шари (рис. 1, 9). Путешественник описал занесенные песком остатки саклей из глины или из обожженного кирпича. Постоянное движение песков обнажало черепки посуды и человеческие кости. «Иногда, – пишет Н. М. Пржевальский, – местные жители находят здесь медные монеты; местами, как говорят, торчат иссох- шие поломанные стволы тополей и абрикосовых деревьев. Каких времен этот город и кто в нем жил – для туземцев неизвестно» [1888. С. 353–354]. Поскольку руины потерянного города располагаются недалеко от озера Лобнор, можно предположить, что подобное беглое описание Пржевальского может относиться к оазису Лоулань, археологическое изучение которого прославило имя Ауреля Стейна [Romgard, 2008. P. 15].

Остатки следующего древнего города были отмечены Н. М. Пржевальским на правом берегу Тарима (рис. 1, 10 ). Местные жители называли этот город Кутэк-шари и рассказывали легенды о его сокровищах, утверждая, что храмы были украшены колоннами из чистого золота, однако в них не чтили Аллаха, и поэтому они исчезли, засыпанные волшебной песчаной бурей, однако жители города не погибли, а продолжили свое существование под землей [Пржевальский, 1888. С. 367].

Н. М. Пржевальский отмечает множество руин на восточной стороне Хотандарьи (см. рис. 1, 6 – западная граница) и в ее окрестностях. По слухам, встречаются «уцелевшие сакли, с провалившимися от тяжести нанесенного песка потолками; изредка попадаются даже древние кумирни с глиняными, иногда вызолоченными идолами; случается также находить золото и серебро, последнее в плоских слитках, формою своею похожих на верблюжью лапу; наконец, говорят, что в 3-х днях пути к востоку от лежащего на низовье Хотан-дарьи урочища Янгуз-кум стоит в песках целый город Талесман» [Там же. С. 471].

По результатам второго Тибетского путешествия Н. М. Пржевальского можно в самых общих чертах составить археологи- ческую карту Таримского бассейна XIX в., на которой основными объектами будут руины древних городов, занесенных песком. Приятным обстоятельством для археологов можно считать то, что сухой климат пустыни Такла-Макан способствует сохранению органики на протяжении столетий. Н. М. Пржевальский, опираясь на рассказы местных жителей, отмечал руины вокруг оазисов Черчен, Хотан, а также недалеко от Лобнора, на берегах Тарима и Хотандарьи. Обнаруженные кладоискателями человеческие тела, подвергшиеся естественной мумификации, принадлежали людям высокого роста, одетым в шерстяную одежду узкого покроя, украшенную золотыми бляшками. Современные исследования погребальных комплексов пустыни Такла-Макан наводят китайских археологов на мысли об определенном влиянии кочевников-европеоидов в Синьцзяне бронзового века. По мнению Ли Шуйчена (Li Shuicheng), можно предположить три пути миграции этих людей в Китайский Туркестан: северо-восточный – с Алтая через Хами на юг, связанный с афанасьевской культурой; северный – относящийся к передвижениям представителей андроновской общности; западный – имеющий отношение к земледельческим цивилизациям Бактрии (бактрийско-маргианский археологический комплекс) [Romgard, 2008. P. 36].

В ходе экспедиций Н. М. Пржевальского были открыты следующие типы археологических памятников: клады; городища, датированные от бронзового века до Средневековья; буддийский пещерный храмовый комплекс; погребальные комплексы различных типов. Поводом к открытию и фиксации этих объектов послужили некоторые нюансы русско-цинских отношений. Большинство археологических памятников рассматривалось Н. М. Пржевальским в качестве дополнительного источника политической информации или удобным ориентиром, который можно нанести на культурно-географическую карту местности. Некоторые памятники были интересны как потенциальный источник ресурсов.

Однако в целом вклад Н. М. Пржевальского в развитие археологии Центральной Азии во второй половине XIX в. можно оценить как значительный. То, что начиналось как военная разведка, в ряде описанных выше случаев превращалось в разведку археологическую, поэтому неудивительно, что его исследования носили экстенсивный характер, а в отчетах отсутствовала глубина археологической мысли и не проводились исторические параллели. Однако данные, собранные человеком, не сведущим в тонкостях древней истории, дали специалистам общую археологическую картину региона и вдохновили многих из них на дальнейшее более глубокое изучение археологии Центральной Азии, где с начала XX в. и до сих пор происходят громкие научные открытия.

Список литературы Вклад Николая Михайловича Пржевальского в развитие археологии Центральной Азии во второй половине XIX века

- Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. АлмаАта: Гл. ред. Казахской советской энциклопедии, 1984. Т. 1. 432 с.

- Меньшиков Л. Н. Китайские рукописи из Дуньхуана. Памятники буддийской литературы Сувэньсюэ. М.: Вост. лит., 1963. 77 с.

- Пржевальский Н. М. Монголия и страна тангутов. Трехлетнее путешествие в Восточной Нагорной Азии Н. Пржевальского, Подполковника Генерального Штаба, Действительного Члена ИРГО. СПб.: Типография В. С. Балашева, 1876. Т. 1. 383 с.

- Пржевальский Н. М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. Третье путешествие в Центральной Азии Н. М. Пржевальскаго. СПб.: Типография В. С. Балашева, 1883. 476 с.

- Пржевальский Н. М. От Кяхты на истоки Желтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-Нор по бассейну Тарима. Четвертое путешествие в Центральной Азии Н. М. Пржевальского. СПб.: Типография В. С. Балашева, 1888. 536 c.

- Пржевальский Н. М. От Кульджи за Тяньшань и на Лоб-нор. М.: ОГИЗ, 1947. 157 с.

- Энгельгардт М. А. Н. Пржевальский. Его жизнь и путешествия. СПб.: Типография П. Г. Салова, 1891. 81 с.

- Baumer C. The History of Central Asia. The Age of the Steppe Warriors. London; New York: I. B. Tauris, 2012. 282 p.

- Chung T. Dunhuang Art Through the Eyes of Duan Wenjie. New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts Abhinav Publications, 1994. 457 p.

- Hughes S. When west went east // The Pennsylvania gazette. 2011. January-February. P. 40-47.

- Romgard J. Questions of Ancient Human Settlements in Xinjiang and the Early Silk Road Trade, with an Overview of the Silk Road Research Institutions and Scholars in Beijing, Gansu, and Xinjiang // Sino-Platonic Papers. 2008. November. № 185. 123 p.

- Tucker J. The Silk Road. China and the Karakorum Highway. London; New York: I. B. Tauris, 2015. 188 p.

- Wade N. A host of mummies, a forest of sectets. // The New York Times. 2010. March 16. P. D1.