Вклад профессора П. С. Григорьева в развитие отечественной дерматологии

Автор: Утц С.Р., Завьялов А.И., Якупов И.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 3 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается научно-практический вклад профессора П.С. Григорьева в развитие отечественной дерматологии в первой половине XX столетия.

Дерматология, профессор п.с. григорьев

Короткий адрес: https://sciup.org/14918153

IDR: 14918153

Текст научной статьи Вклад профессора П. С. Григорьева в развитие отечественной дерматологии

-

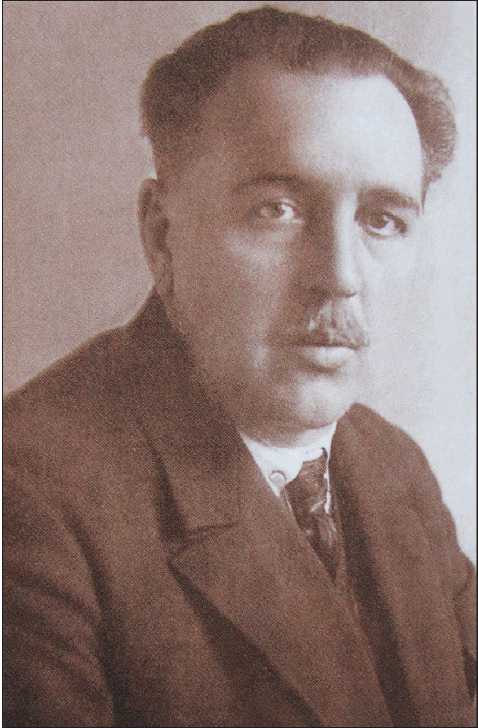

1Видный отечественный дерматовенеролог ‒ профессор Павел Семенович Григорьев внес существенный вклад в развитие дерматологии в нашей стране в первой половине ХХ столетия. Его труды в области дерматологии носили новаторский, разноплановый характер и отличались глубиной исследования изучаемых проблем.

Одной из первых научных работ П. С. Григорьева, выполненной в период его обучения в клинической ординатуре при кафедре систематического и клинического учения о накожных и сифилитических болезнях Саратовского императорского университета, было клинико-гистологическое исследование «К вопросу о множественной идиопатической геморрагической саркоме кожи Kaposi», опубликованное в периодическом российском научном издании «Русский журнал кожных и венерических болезней» (1915). В этой статье, занимающей около сорока страниц, приводится описание трех случаев указанного весь-

ма редкого заболевания. В статье четыре раздела: 1. Общая клиническая и патологоанатомическая картина заболевания; 2. История болезни собственных случаев; 3. Общая гистологическая картина; 4. Общая сводка микроскопических наблюдений. П. С. Григорьев подробно, с мельчайшими деталями, описывает клинические и гистологические изменения кожи у больных саркомой Капоши и проводит дифференциальную диагностику с другими кожными заболеваниями. В дальнейшем эта работа П. С. Григорьева была издана в виде отдельной брошюры [1].

Интерес для специалистов представляет работа П. С. Григорьева «Случай Acanthosis nigricans », опубликованная в журнале «Русский врач» (1915), в которой он подробно описывает клинику заболевания и гистопатологические изменения при нем. Наблюдаемый случай автор представляет как типичный, в сравнительно ранней стадии развития заболевания, как с клинической, так и с гистологической точки зрения.

Изучение и обобщение собранного им литературного и статистического материала приводит к

Профессор Павел Семенович Григорьев (1879–1940)

твердому убеждению, что связь аcanthosis nigricans с раками внутренних органов далеко не обязательна и потому онкологическая природа заболевания не является доказанной. Тщательное исследование гистологических препаратов убеждает автора, что в микроскопической картине имеются четкие указания на изменения воспалительного характера, которые вполне согласуются с мнением проф. С. Л. Богрова, доказывающим первичный характер воспалительных явлений при аcanthosis nigricans [2].

Хорошо известна среди специалистов работа П. С. Григорьева «К вопросу о лейкемии кожи», опубликованная в журнале «Медицинское обозрение» (1917), в которой автор на основании литературных данных и собственных наблюдений дал детальное описание клинической картины поражений кожи, наблюдаемых при лейкозах, и предложил классификацию этих поражений. Статья явилась первой публикацией в российской медицинской литературе по данному вопросу. В этой работе П. С. Григорьев сумел, по возможности, представить все клинические формы лейкемии кожи. По объему статья занимает около тридцати страниц и состоит из шести глав.

В первой главе П. С. Григорьев подвергает тщательному разбору имеющийся литературный материал по вопросу кожных поражений при лейкемиях и приходит к выводу, что все описанные до него изменения кожи при лейкемиях можно разделить на три основные группы: 1) типичная ограниченная лейкемия кожи со следующими подвидами: а) узелковая,

-

б) узловая, в) с ограниченными инфильтратами); 2) типичная диффузная лейкемия кожи; 3) разные дерматозы, сопутствующие лейкемии. Каждой из этих групп автор дает точную характеристику, приводя тем самым в стройную систему накопившийся материал по сравнительно малоизученному вопросу.

Во второй главе подробно излагается учение о гистологии лейкемических изменений в коже, устанавливаются отличительные микроскопические признаки между І и ІІ формами лейкемии. Для первой, как считает автор, характерно наличие узлов и инфильтратов исключительно из малых лимфоцитов с очень ограниченной местной пролиферацией их, а для второй ‒ преобладание больших лимфоцитов с их пассивной пролиферацией.

В третьей главе П. С. Григорьев вкратце останавливается на малоизученных вопросах этиологии лейкемии и приводит собственное интересное наблюдение. В препаратах от больного, страдающего первой формой кожной лейкемии, он обнаружил небольшое количество частично изолированных, частично попарно, или в виде небольших цепочек, расположенных как кислотоспиртоупорные бактерии, похожие по внешнему виду на туберкулезные палочки, но несколько грубее и короче последних. Аналогичные находки, как сообщает автор, были отмечены и зарубежными учеными B. Fenkel (1910); H. Minch́ и G. Arndt (1911). В то же время П. С. Григорьев опровергает мнение G. Arndt о том, что слизистые оболочки не подвергаются лейкемическим поражениям.

В четвертой главе тщательно и полно освещаются вопросы дифференциальной диагностики кожных проявлений лейкемии. В последующих главах представлены собственные наблюдения с описанием клинической и гистологической картины заболевания, которые являются весьма иллюстративными для всех трех групп болезни. Ограниченная форма лейкемии интересна по своей эксклюзивности, а вторая — типичностью и редкой встречаемостью. Третья группа — иллюстрация того, что на всякое нелейкемическое заболевание кожи лейкемия налагает свой отпечаток, что подтверждается типичной микроскопической картиной с быстрым скоплением лимфоцитов [3].

В области дерматологии П. С. Григорьев широко известен как один из пионеров применения лучей Рентгена в терапии больных актиномикозом. Материалы, посвященные успешному их использованию при актиномикозе кожи были опубликованы статье «К вопросу о лечении актиномикоза человека лучами Рентгена» [4].

В период работы П. С. Григорьева в Саратовском университете под его руководством сотрудниками кафедры был выполнен ряд оригинальных научных исследований, посвященных изучению этиологии, патогенеза и лечению хронических и инфекционных дерматозов: А. Ф. Ухин, З. А. Осипова «К вопросу о pitiryasis rubra Hebrae» (1925); А. Ф. Ухин «О пигментарной уртикарии» (1926), «Об этиологии красной волчанки» (1929), «К вопросу о туберкулезной этиологии красной волчанки» (1935), «Гистологическое исследование кожи, пораженной пеллагрой» (1935), «Материалы к изучению этиологии псориаза» (1940), А. С. Зенин «К вопросу о parapsoriasis» (1927), К. П. Кочетов, С. И. Линтварев «Своеобразная форма фолликулярной поверхностной трихофитии» (1940), Е. А. Павловская «К диагностике кожного бластомикоза типа Джилкрайста у человека» (1941), К. Г. Яры- шева «К вопросу о криотерапии проказы» (1928), «О трихофитии гладкой кожи» (1931).

Кроме того, сотрудниками кафедры был опубликован ряд научных работ, касающихся редких и врожденных дерматозов: А. С. Зенин « Distrophia adipose-genitalis в случае болезни Recklinghausenʹa » (1927); А. Ф. Ухин « Morbus Fox-Fordyce » (1928); В. В. Дроздов «Два случая Morbus Schambergʹa » (1931); Ф. П. Aлексеев «Случай Angioкератомы Mibelli » (1937); П. И. Комаров «Случай врожденного дерматита Дюринга» (1939); Е. А. Павловская «Случай врожденной ихтиозиформной эритродермии Брока» (1939) и др. [3, 5].

Только во второй половине 1930-х годов сотрудниками кафедры кожных болезней были выполнены и успешно защищены 6 кандидатских диссертаций по дерматологии: В. Г. Андреев «Микробные экземы» (1937), К. П. Кочетов «Действие лизатов на ткань гомологических органов в эксперименте на кроликах» (1939), П. И. Комаров «К вопросу об этиологии дискоидной формы эритематозной волчанки» (1939), Е. А. Павловская «Экспериментально-клинические материалы к вопросу о бластомикозе типа Джилкрай-ста» (1939), Ф. П. Алексеев «О применении антирети-кулярной цитотоксической сыворотки при некоторых дерматозах» (1940), С. М. Шварцман «К вопросу о межпальцевых микозах нижних конечностей, вызванных дрожжеподобными грибами» (1940) и одна докторская ‒ А. Ф. Ухиным на тему: «Материалы к изучению вирусной этиологии чешуйчатого лишая» (1940) [6].

В сентябре 1936 г. П. С. Григорьев переводится на должность заведующего кафедрой кожных и венерических болезней 1-го Московского медицинского института.

За сравнительно короткий срок работы в 1-м Московском медицинском институте (1936-1940) П. С. Григорьев сумел провести расширение и реорганизацию лабораторной базы. Одним из направлений научных исследований была разработка вопросов этиологии, патогенеза, диагностики и лечения хронических дерматозов. Этой проблеме посвящены научные исследования в виде кандидатских диссертаций М. М. Желтакова «Гистопатология красного плоского лишая» (1939); Л. А. Нерадова «Индуратив-ный туберкулез кожи» (1941); В. М. Федотова «Семейный псориаз» (1941) [3].

Значительная часть научных работ под руководством П. С. Григорьева выполнена на основе обобщения клинического материала стационара клиники кожных и венерических болезней с 1895 по 1931 г. Приоритетным направлением была выбрана разработка методов терапии тяжелых хронических дерматозов.

Так, в работе Н. С. Жук-Коган «К вопросу о лечении артропатического псориаза» подробно разбираются существующие методы терапии псориатического артрита. И. Т. Акопян в работе «Розовый лишай Жибера» (1941) на основе большого клинического материала (115 больных) представил этапность и морфологию высыпаний на коже в разные периоды заболевания. Он впервые описал атипичные формы розового лишая: везикулезную и фолликулярную. Наряду с этим предложил использовать в лечении розового лишая салициловый натрий, красный стрептоцид и тиосульфат натрия, так как после их применения отмечался наилучший терапевтический эффект.

В научной статье А. А. Алявдина «Лечение розового лишая стрептовакциной» описывается метод терапии розового лишая стрептококковой вакциной.

Применение стрептовакцины при данном заболевании обосновано автором возможным этиологическим значением стрептококка.

Среди других научных работ, касающихся терапии различных хронических дерматозов, выполненных сотрудниками кафедры, следует отметить: «Комплемент крови при болезнях кожи» З. А. Якубович (1937); «К вопросу о микробиологии псориаза» З. А. Якубович, М. И. Самосуд (1937); «Лечение strofulus infantum парафиновым маслом» В. М. Федотова, В. Я. Арутюнова (1938); «Опыт применения новокаиновой блокады при псориазе» В. А. Рахманова (1939) [1, 3].

Большой клинический интерес для дерматологов представляет работа П. П. Сметанкиной «К вопросу о цилиндромах» (1939), посвященная крайне редкому заболеванию из группы доброкачественных опухолей кожи, которые могут быть множественными и единичными, локализуясь на волосистой части головы, лице и реже на туловище, конечностях и половых органах. Автор статьи приводит два клинических наблюдения с гистологическим исследованием новообразований на коже.

Интерес для практикующих врачей представляет работа П. П. Сметанкиной «Токсикодермии при лечении белым стрептоцидом» (1940), где приводится обширный обзор зарубежной литературы, посвященной токсикодермиям после применения стрептоцида, и описываются два собственных наблюдения развития токсико-аллергического дерматита. Особенностью этих случаев явилось то, что уже после первого приема белого стрептоцида (у первого больного по поводу стрептодермии, а у второго — острой гонореи) появились нарушения общего состояния, повышение температуры тела, обильные высыпания на коже пятнисто-уртикарного и везикулезного характера, сопровождающиеся интенсивным зудом. В заключении автор статьи обращает особое внимание врачей на сбор аллергоанамнеза у пациентов при назначении сульфаниламидных препаратов.

Среди других публикаций, относящихся к описанию случая относительно редко встречающегося заболевания, следует отметить работу И. Т. Акопяна «К вопросу об Erythеma chronicum migrans Lipschutz », в которой он подробно описывает особенности клинической картины у каждого больного и проводит эпидемиологический анализ о возможности инфекционной природы болезни. Ряд публикаций о случаях редких дерматозов был представлен и другими авторами: А. П. Дубининым «Атипичный случай актиномикоза кожи» (1939); М. М. Желтаковым «О prurigono dularis » (1940) [3, 6].

Научно-практический интерес представляет исследование редких случаев сочетания двух хронических дерматозов у одного больного — проказы и туберкулеза кожи, представленное в статье Н. Ф. Павлова «Проказа и туберкулез кожи» (1938). Автор проводит подробный анализ трудности клинической диагностики при сочетании проказы и туберкулеза кожи у одного больного. Резюмируя данные клинического наблюдения, бактериоскопии, гистологии и проведенные экспериментальные исследования по инфицированию морских свинок, убедительно доказал существование у больного одновременно двух инфекционных дерматозов [1, 3].

Таким образом, научные исследования, выполненные П. С. Григорьевым и его сотрудниками, носили несомненный научно-практический характер и позволили значительно расширить методы диагностики и терапевтические возможности, а также разработать меры профилактики ряда заболеваний кожи. Научные идеи и направления исследований, созданные П. С. Григорьевым, его учениками, внесли существенный вклад в развитие отечественной дерматологии первой половины ХХ столетия.

Список литературы Вклад профессора П. С. Григорьева в развитие отечественной дерматологии

- Завьялов A.M., Потекаев H.C. Павел Семенович Григорьев. Саратов: Изд-во СГМУ, 2001; 40 с.

- Нуштаев И.A., Завьялов А.И., Утц С.P. и соавт. Григорьев Павел Семенович. В кн.: Сотрудники и выпускники Саратовского государственного медицинского университета -заслуженные деятели науки РФ. Саратов: Изд-во СГМУ, 2014; с. 49-57

- Завьялов А.И., Оркин В.Ф., Рощепкин В.В. и соавт Профессор П.С. Григорьев и его научная школа. Саратов: Изд-во СГМУ, 2008; 126 с.

- Завьялов А.И., Якупов И.А. Страницы истории кафедры кожных и венерических болезней Саратовского медицинского университета. Саратов: Изд-во СГМУ, 2006; 74 с.

- Григорьев П.С. Кафедра дерматологии и венерологии. В кн.: Труды Саратовского мед. ин-та. Саратов, 1935. Т. 1, ч. 2; с. 109-118

- Якупов И.А., Завьялов А.И. Профессор П.С. Григорьев и его роль в развитии дерматовенерологической науки и практики. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 2010; (6); 48-51.