Вкладышевые кинжалы и охотничьи ножи в мезолите Восточной Европы

Автор: Жилин М.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению вкладышевых кинжалов и охотничьих ножей, которые были важной частью вооружения охотников лесной зоны Восточной Европы начиная с раннего мезолита, а возможно, и ранее. Трасологический анализ показал, что они сочетали колющие и режущие функции. Это было личное оружие, на что указывает не только разнообразие их морфологии и тщательность отделки, но и различные, во многом оригинальные метки, рисунки и орнаменты, часто встречающиеся на костяных и роговых охотничьих ножах. Прямые однолезвийные и обоюдоострые вкладышевые охотничьи ножи известны с конца палеолита и распространены в мезолите от Белоруссии и Южной Скандинавии до Восточной Сибири. Остальные варианты вкладышевых охотничьих ножей представлены на мезолитических стоянках единичными экземплярами. В Восточной Европе вкладышевые охотничьи ножи наиболее часто встречаются на памятниках пребореального и бореального периодов (рис. 1). В статье предложена функциональная классификация мезолитических кинжалов и охотничьих ножей, описана техника их изготовления и следы использования (рис. 3-12).

Кинжалы, охотничьи ножи, мезолит, восточная европа

Короткий адрес: https://sciup.org/143168976

IDR: 143168976

Текст научной статьи Вкладышевые кинжалы и охотничьи ножи в мезолите Восточной Европы

В этом случае незаменимым становилось оружие ближнего боя, к которому относятся кинжалы, охотничьи ножи и клевцы. Помимо этого, охотничьи ножи были необходимы для свежевания и разделки добычи.

К категории кинжалов и охотничьих ножей отнесены крупные острия колющего или колюще-режущего действия, для которых жесткое скрепление с древком не было обязательным. Многие изделия имеют выделенную рукояточную часть, нередко с отверстием, на некоторых сохранились следы обмотки. Встречаются кинжалы, приспособленные для закрепления в рукоятке, но их рукояточная часть отличается от насадов наконечников копий, к тому же для последних совершенно не характерна изогнутая форма. Однако следует заметить, что разделение крупных прямых костяных и роговых острий на наконечники копий, с одной стороны, и кинжалы и охотничьи ножи – с другой, весьма условно. Известны этнографические примеры, когда охотник в случае необходимости закреплял охотничий нож на конце древка и использовал его в качестве наконечника колющего копья ( Семенов , 1968). С учетом этого можно предложить следующую функциональную классификацию кинжалов и охотничьих ножей из кости и рога (табл. 1).

Таблица 1. Функциональная классификация кинжалов и охотничьих ножей

|

Классификационная единица (уровень) |

Критерии выделения |

Примеры |

|

Группа I |

Назначение – наносить глубокие колотые раны |

Кинжалы |

|

Тип 1 |

Эффект при применении – глубокое проникновение |

Колющие кинжалы |

|

Варианты |

Форма кинжала |

|

|

Группа II |

Назначение – наносить глубокие и широкие резаные раны; разделка добычи |

Охотничьи ножи |

|

Тип 1 |

Эффекты при применении – глубокое проникновение, разрезание шкуры, мышц, сухожилий, хрящей |

Вкладышевые остроконечные ножи |

|

Варианты |

Форма охотничьего ножа |

|

Группа I объединяет кинжалы, назначение которых – наносить глубокие колотые раны. Конец таких изделий остро заточен, а края тупые, не приспособленные для разрезания. Они были эффективны как при близком контакте, когда оружие дистанционного боя было бесполезно (например, когда раненый зверь бросался на охотника), так и для добивания добычи. Колющие кинжалы относятся по эффекту при применении к одному функциональному типу. Эта группа в данной статье не рассматривается.

Группа II включает охотничьи ножи, сочетающие острый конец с одним или двумя режущими краями, оснащенными кремневыми вкладышами. Назначение этих орудий – нанесение глубоких и широких колото-резаных ран, а также разрезание различных материалов. Они сочетают функции высокоэффективного оружия ближнего боя и универсального ножа, служившего для разделки добычи и различных повседневных нужд. От каменного века до современности функция этих ножей практически не изменилась, как и необходимость для каждого охотника постоянно иметь такой нож при себе. Охотничьи ножи относятся к одному функциональному типу, по форме выделяются варианты:

-

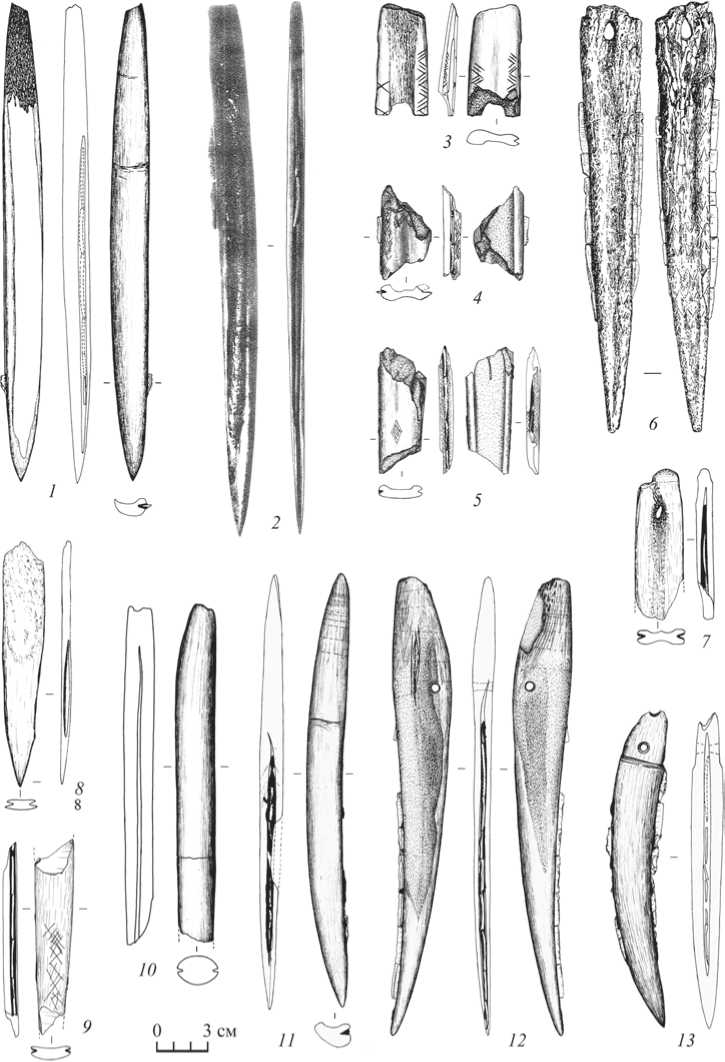

1. Прямые однолезвийные (рис. 2: 1–3 ), найдены в Веретье 1 ( Ошибкина , 1983; 1997), Сухом ( Ошибкина , 2006), Погостище 14 и 15 ( Андрианова и др. , 2016), Ивановском 3 и 7 (слой III), Озерках 5, Становом 4 (слой III, раскопы 2 и 3) ( Жилин , 2001; 2014) и др.

-

2. Прямые обоюдоострые (рис. 2: 4–10 ), встречены в Звейниеки 2 (средний слой) ( Zagorska, Zagorskis , 1989), Кунда Ламмасмяги ( Indreko , 1948), Умбузи ( Гурина , 1989), Озерном 2 ( Крывальцэвіч , 1996), Оленеостровском могильнике ( Гурина , 1956), Веретье 1, Нижнем Веретье, Сухом ( Ошибкина , 1983; 1997; 2006), Погостище 15 ( Жилин, Косорукова , 2018), Минино 1 (Вологодская обл.) ( Андрианова и др. , 2016), Минино 2 ( Сорокин и др. , 2018), Замостье 2 ( Лозовский , 2008; Lozovski , 1996), Окаемове 5, Ивановском 3, 7 (слои IIa и IV), Чернецком 8, Становом 4 (слой IV; слой III, раскопы 2 и 3) ( Жилин , 2001; 2014) и др.

-

3. Со скошенным лезвием из локтевой кости лося, найден в Веретье 1 ( Ошиб-кина , 1997).

-

4. Изогнутые однолезвийные (рис. 2: 11, 12 ), представлены в Становом 4 (слой III, раскопы 2 и 3) ( Жилин , 2001; 2014).

-

5. Изогнутые обоюдоострые (рис. 2: 13 ), имеются в Становом 4 (слой III, раскоп 3) ( Жилин , 2001; 2014) и Замостье 2 ( Лозовский , 2008; Lozovski , 1996).

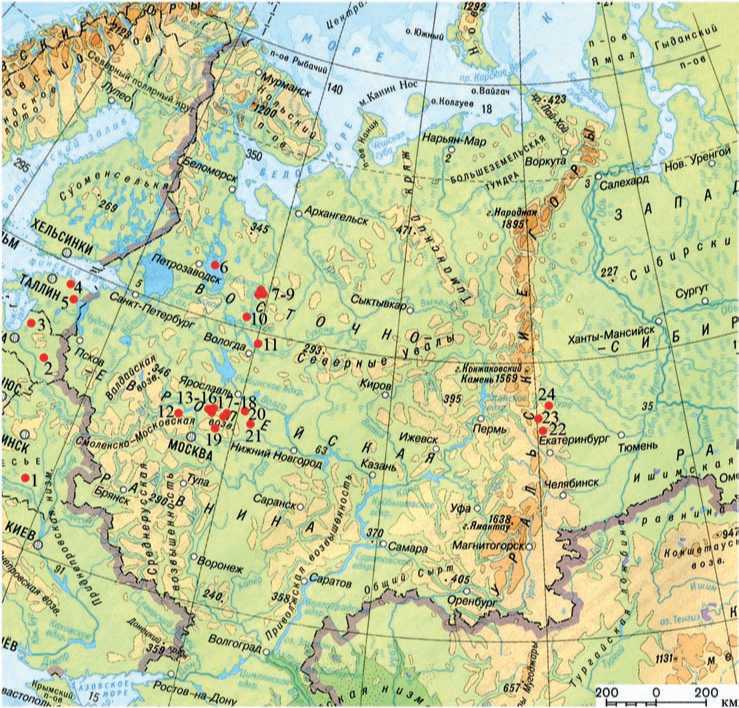

Прямые однолезвийные и обоюдоострые вкладышевые охотничьи ножи известны с конца палеолита и распространены в мезолите от Белоруссии и Южной Скандинавии до Восточной Сибири ( Крывальцэвіч , 1996; Clark , 1975; Жилин , 2001; Савченко , 2005; 2014; Питулько , 2001). Остальные варианты вкладышевых охотничьих ножей представлены на упомянутых выше стоянках единичными экземплярами. В Восточной Европе вкладышевые охотничьи ножи наиболее часто встречаются на памятниках пребореального и бореального периодов (рис. 1).

Прямые охотничьи ножи изготавливались из продольно разрезанных длинных трубчатых костей копытных или из плоских пластин-заготовок, полученных из тех же костей оббивкой ( Zhilin , 2001). Внутренняя сторона таких заготовок часто обработана плоскими сколами по всей поверхности, как кремневые

Рис. 1. Мезолитические памятники с вкладышевыми ножами

1 – Озерное 2; 2 – Лубанское озеро; 3 – Звейниеки 2; 4 – Кунда Ламмасмяги; 5 – Умбузи; 6 – Оленеостровский могильник; 7–9 – Веретье 1, Нижнее Веретье, Сухое; 10 – Погости-ще 15; 11 – Минино 1; 12 – Озерки 5; 13–16 – Замостье 2, Минино 2, Окаемово 5, Самотови-но; 17 – Чернецкое 1; 18, 19 – Ивановское 3 и 7; 20 – Становое 4; 21 – Сахтыш 14; 22 – Ши-гирский торфяник; 23 – Береговая 2; 24 – Кокшаровско-Юрьинская 2

изделия. Последующее скобление и строгание приводило к тому, что для ряда прямых ножей тип заготовки не определяется. Интересным приемом было сохранение естественного отверстия около эпифиза трубчатой кости (рис. 2: 6, 7 ), которое иногда расширялось резцом, а также валиков по краям, служивших ребрами жесткости. Перед прорезанием пазов сначала перпендикулярно плоскости заготовки срезался край, который после прорезания паза выравнивался продольным строганием. Часто кинжалы после этого орнаментировались гравировкой, а затем полировались. Вкладыши, вероятно, подбирались заранее и ставились в паз, заполненный разогретой смолой. Сломанные вкладыши легко заменялись новыми.

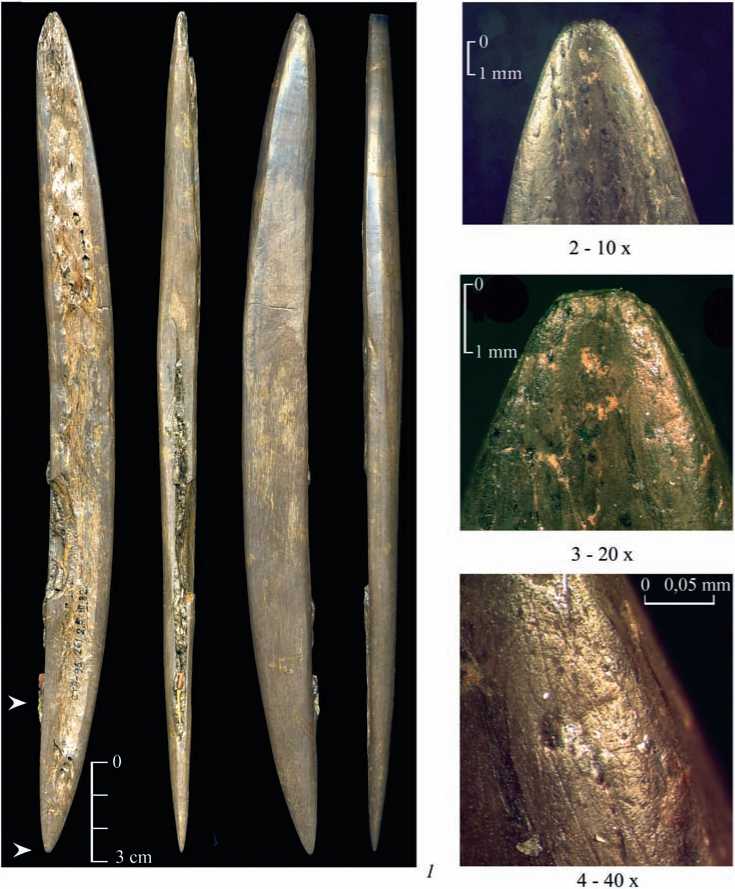

Рис. 2. Вкладышевые охотничьи ножи. Прямые: однолезвийные ( 1–3 )

и обоюдоострые ( 4–10 ). Изогнутые: однолезвийные ( 11, 12 ) и обоюдоострые ( 13 )

1, 4, 5, 11 – Становое 4, слой III, раскоп 2; 2 – Самотовино; 3, 7, 9, 12, 13 – Становое 4, слой III, раскоп 3; 6 – Оленеостровский могильник, погр. 100; 8 – Окаемово 5, слой III; 10 – Становое 4, слой IV

Охотничьи ножи из рога обрабатывались продольным резанием, скоблением и строганием, пазы прорезались резчиком перед окончательной доводкой орудия. Эти ножи редки и в целом индивидуальны.

Вкладышевые ножи, как и современные охотничьи ножи, были хорошо приспособлены и для удара, и для разделки добычи, о чем говорит износ острия и вкладышей, характерный как для колющего оружия, так и для разделочных ножей. Некоторые охотничьи ножи и их обломки, подробно изученные автором, заслуживают более подробного описания.

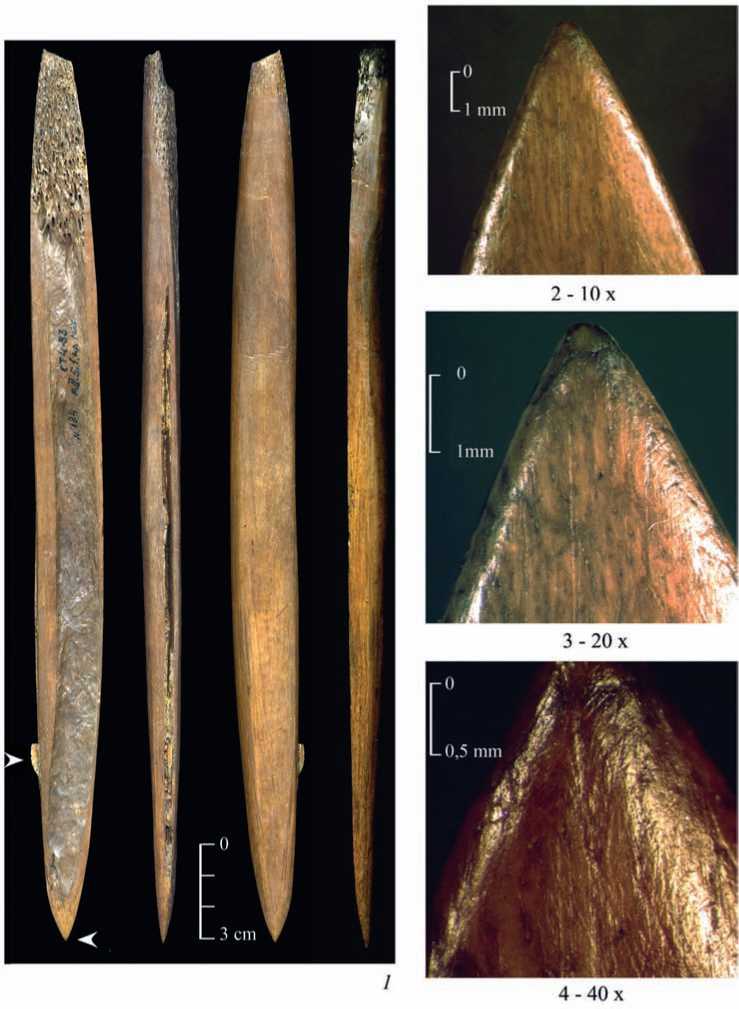

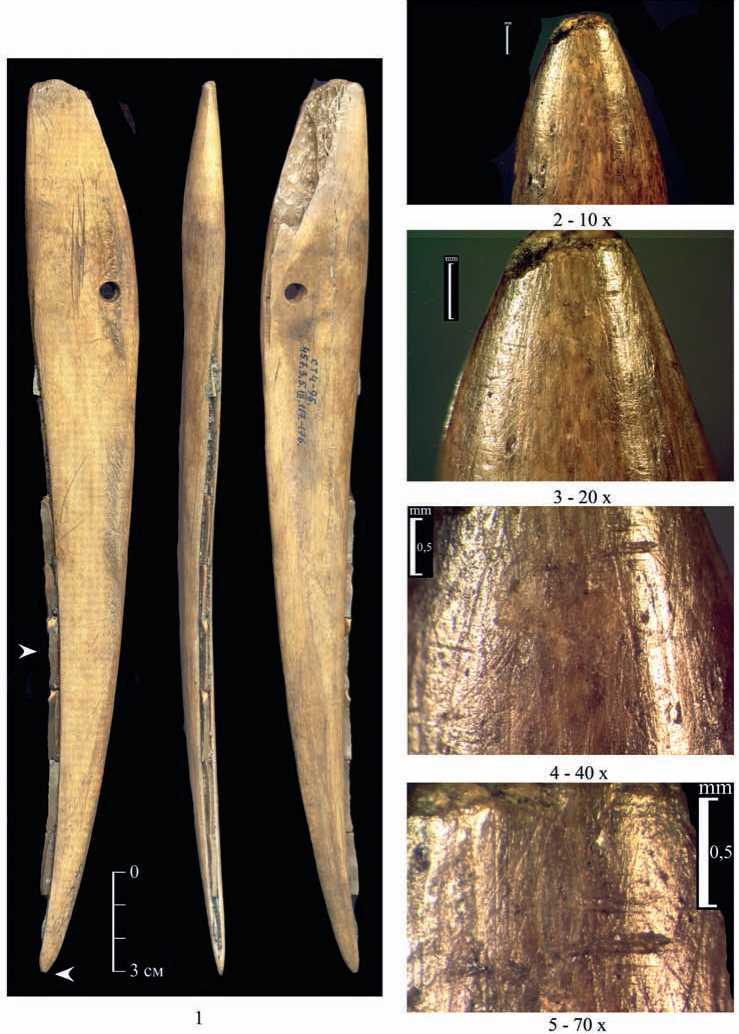

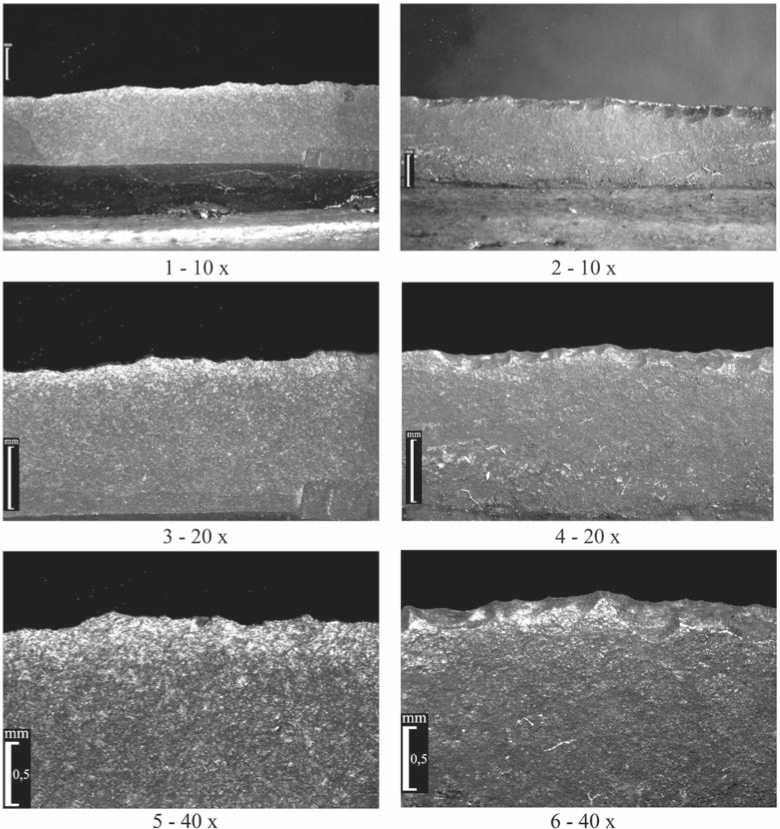

Прямой длинный охотничий нож из слоя III раскопа 2 Станового 4 сделан из трубчатой кости, один край острый, на другом прорезан паз, заполненный серой смолой (рис. 3: 1 ). В пазу сохранился обломок одного вкладыша – микропластинки без ретуши и отпечатки еще 6 таких же вкладышей – пластинок шириной до 7–8 мм без ретуши. Сечение паза трапециевидное, ширина – до 4 мм и глубина – до 6 мм. Паз начинается в 17 мм от острия, заканчивается в 75 мм от конца рукоятки, плавно сужающейся от лезвия. Граница лезвия и рукоятки отмечена поперечными нарезками, две поперечных пунктирных линии нанесены на рукоятке. Нож продольно выструган, паз прорезан от рукоятки к лезвию, после заполнения клеящей массой и постановки вкладышей лезвие отполировано, смола в начале паза у острия подогнана вровень с поверхностью кости. Вкладыши неоднократно менялись, смола расплавлялась и застывала, при этом смолой был перекрыт сломанный конец уцелевшего вкладыша и смазан отпечаток вкладыша, третьего от острия. Во время последнего ремонта этого вкладыша уже не было, а нового на его место не поставили. Поперечные линии на переходе лезвия в рукоятку нанесены до полировки, а ближе к концу рукоятки – уже после полировки изделия. Кончик острия сглажен, от него расходится неяркая запо-лировка, в пределах которой от кончика идут короткие и редкие более длинные тонкие царапины вдоль оси ножа и под острыми углами к ней, а также редкие короткие борозды (рис. 3: 2–4 ). Край вкладыша плоско выкрошен на обе стороны, ближний к острию ножа конец сломан наискось (рис. 3: 1 ; 4: 1, 2 ). Вдоль края вкладыша с двух сторон идет полоса неяркой «мясной» заполировки шириной около 0,5 мм, распадающаяся по мере удаления от кромки на субпараллельные тонкие продольные полосы направленной заполировки (рис. 4: 3, 4 ). Поверхность рукоятки более темного цвета, чем лезвие, в ее пределах видны поперечные темные полосы шириной около 5 мм (рис. 3: 1 ), вероятно следы обмотки полоской кожи или растительного материала. Стертости и сглаженности, заполировок и линейных следов на рукоятке не отмечено. Судя по следам работы, этот нож использовался как колющее орудие по мягкому загрязненному материалу и для разрезания подобного материала.

В том же слое найдено три обломка средних частей прямых обоюдоострых вкладышевых охотничьих ножей, сделанных из разрезанных продольно трубчатых костей. При этом кость разрезалась так, что средняя часть ножа получалась плоской, а по краям оставались валики, в которых прорезаны пазы для вкладышей. Оправы ножей были продольно выструганы, пазы прорезаны резчиком с очень узкой кромкой. На двух резчиком с точечной кромкой гравирован очень тонкими линиями орнамент, после чего оправы ножей отполированы. Пазы заполнены клеящей массой с отпечатками вкладышей – микропластинок

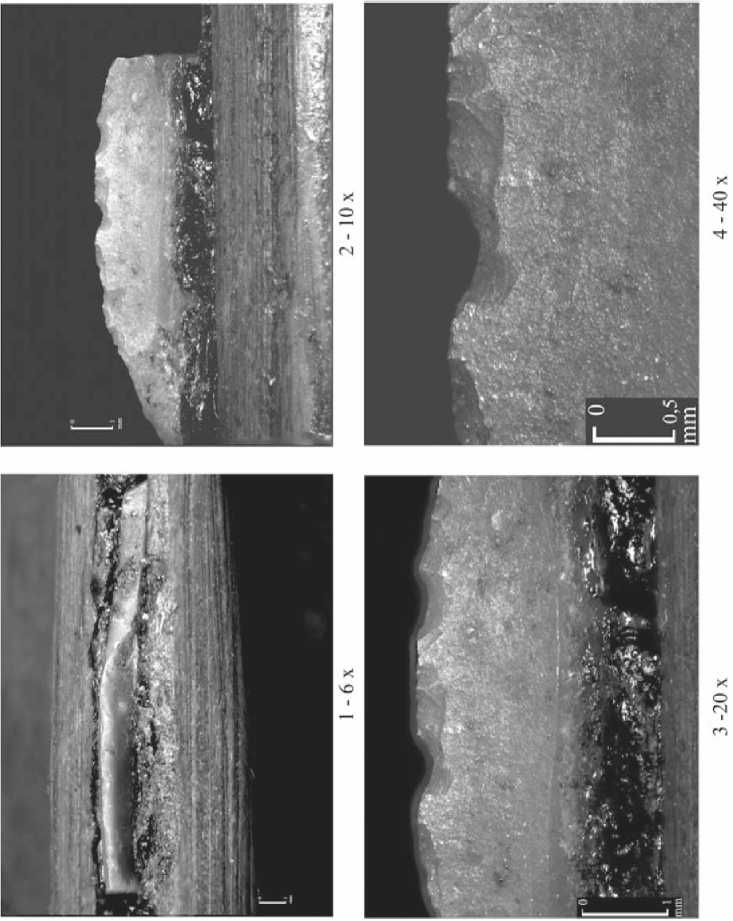

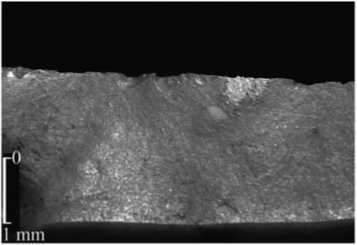

Рис. 3. Становое 4, слой III, раскоп 2

1 – вкладышевый нож; 2–4 – следы работы на острие ножа (увеличение: 2 – 10×; 3 – 20×; 4 – 40×)

без ретуши. Один нож по краям вдоль пазов был орнаментирован косой сеткой, а на плоскости очень тонкими линиями выгравирован заштрихованный ромб (рис. 2: 5 ). Другой был орнаментирован косой сеткой только по одному краю, на плоскости в средней части тонкими линиями выгравирован поперечный зигзаг (рис. 2, 4 ; 5: 1 ). Пазы этого обломка заполнены не серой смолой, как у остальных, а черной однородной клеящей массой (рис. 5). В одном пазу сохранился вкладыш из микропластинки с краевой двусторонней выкрошен-ностью и узкой полоской «мясной» заполировки вдоль кромки с двух сторон, как на разделочных ножах. На некотором удалении от кромки заметны тонкие линии направленной заполировки, идущие параллельно кромке и под острыми углами к ней (рис. 5: 5 ). Третий обломок ножа без орнамента, в одном пазу сохранился обломок микропластинки без ретуши, на кромке микровыкрошен-ность и неяркая «мясная» заполировка (рис. 6: 1–3 ). На некотором удалении от кромки заметны тонкие линии направленной заполировки, идущие параллельно кромке и под острым углом к ней (рис. 6: 4, 5 ), как на описанном выше целом прямом ноже (рис. 4: 3, 4 ). Имеется обломок рукоятки прямого ножа с одним пазом, заполненным серой смолой, которая была доведена до кипения, а затем застыла. Нож был продольно выструган и отполирован. На конце рукоятки наблюдается сглаженность выступов, тусклая заполировка, частые тонкие царапины, идущие под острыми углами от конца рукоятки к острию, – следы трения костяной рукоятки об неплотно прилегающую кожаную или берестяную обмотку при работе.

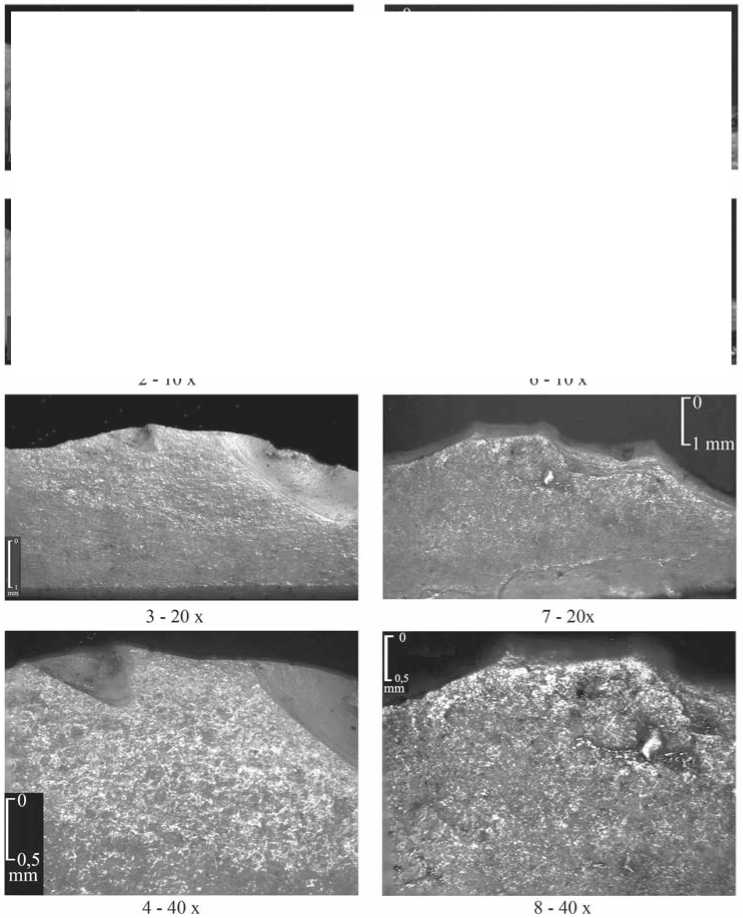

В слое III раскопа 2 Станового 4 найден целый слабоизогнутый вкладышевый охотничий нож (рис. 2: 11 ), вогнутый край массивный, уплощенный, вдоль него прорезан паз шириной 4 мм, глубиной 6 мм. Паз начинается в 3,5 см от острия и заканчивается на переходе в зауженную рукоять, отмеченном поперечными тонкими нарезками. Паз заполнен серой клеящей массой, в которой сохранились обломки двух вкладышей – микропластинок с ретушью утилизации и отпечатки еще четырех микропластинок (рис. 7: 1 ). Обушок дугообразный, тупой. Оправа ножа продольно вырезана резцом из трубчатой кости, частично сохранились обе ее поверхности. Резание велось углом орудия под острым углом к поверхности кости, срез за срезом последовательно убирался лишний материал. Затем оправа была тщательно продольно выстругана, так что сохранились только наиболее глубокие следы резца; намечен переход к рукоятке и прорезан паз. После этого лезвие отполировано, в паз на разогретую, судя по выплескам, смолу поставлены микропластинки. При этом, судя по отпечаткам, ориентировка «спинкой в одну сторону» в данном случае не соблюдалась. Кончик острия смят от ударов в твердый материал, от него идет слабая заполировка, в пределах которой видны многочисленные тонкие длинные (до 3 мм) и короткие царапины, идущие от острия под острым углом к оси (рис. 7: 2–4 ), – следы многократного проникновения в мягкий загрязненный материал. Вкладыши выломаны, в отпечатках на клее уцелели только их мелкие обломки. Первый вкладыш сохранился, хотя и раскололся на две части. На его кромке интенсивная выкрошенность на обе стороны в виде плоских фасеток с заломами (рис. 8), возникшая, вероятно, в результате контакта с костями в процессе разделки или добивания добычи. Выломан также край паза с одной стороны в средней части лезвия. На рукоятке

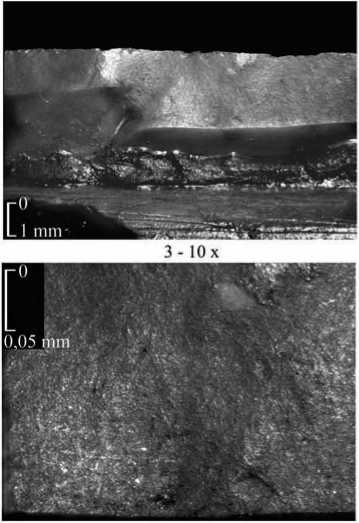

Рис. 4. Становое 4, слой III, раскоп 2. Следы работы на вкладыше ножа (увелич.: 1 – 6×; 2 – 10×; 3 – 20×; 4 – 40×) (см. рис. 3)

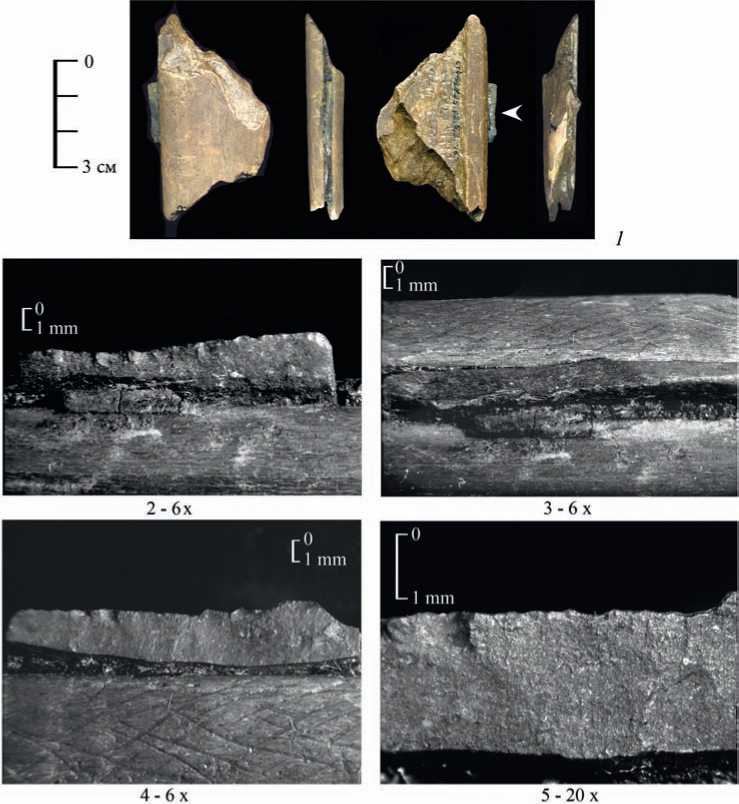

Рис. 5. Становое 4, слой III, раскоп 2

1 – обломок вкладышевого ножа; 2–5 – следы работы на вкладыше (увеличение: 2–4 – 6×; 5 – 20×)

заметны следы обмотки в виде параллельных друг другу темных полос, идущих под углом около 80° к оси орудия (рис. 7: 1 ).

Массивный прямой обоюдоострый охотничий нож с обломанным концом из рога лося с пазами для вкладышей по обоим краям (рис. 2: 10 ) найден в нижнем слое Станового 4. Обломанное острие и лезвие были сделаны из длинного отростка, а рукоятка вырезана из лопаты рога лося. Поверхность тщательно продольно выстругана и отшлифована на мелкозернистом абразиве. Пазы неправильно

4-20х

Рис. 6. Становое 4, слой III, раскоп 2

1 – обломок вкладышевого ножа; 2–5 – следы работы на вкладыше (увелич.: 2 – 6×; 3 – 10×; 4 – 20×; 5 – 40×) (см. рис. 4)

5-40х

трапециевидного сечения шириной 2 и глубиной 4 мм заканчиваются в 2,5 см от конца рукоятки и были прорезаны до чистового строгания поверхности.

Плоский охотничий нож со слабоизогнутым лезвием из слоя III раскопа 3 Станового 4 сохранился целиком, он сделан из нетрубчатой кости, рукоятка расширена у лезвия и заужена на конце, лезвие очень плавно сужается к острию, обушок выпуклый, на вогнутом крае почти от острия прорезан паз, доходящий до рукоятки. Ширина паза – до 3,5 мм, глубина – до 5 мм, сечение трапециевидное. В пазу на сером клеящем веществе закреплено 7 вкладышей – микропластинок без вторичной обработки, но с ретушью утилизации, поставленных спинкой

Рис. 7. Становое 4, слой III, раскоп 2

1 – вкладышевый нож; 2–4 – следы работы на острие ножа (увелич.: 2 – 10×; 3 – 20×; 4 – 40×)

4 - 20 х 8 - 70 х

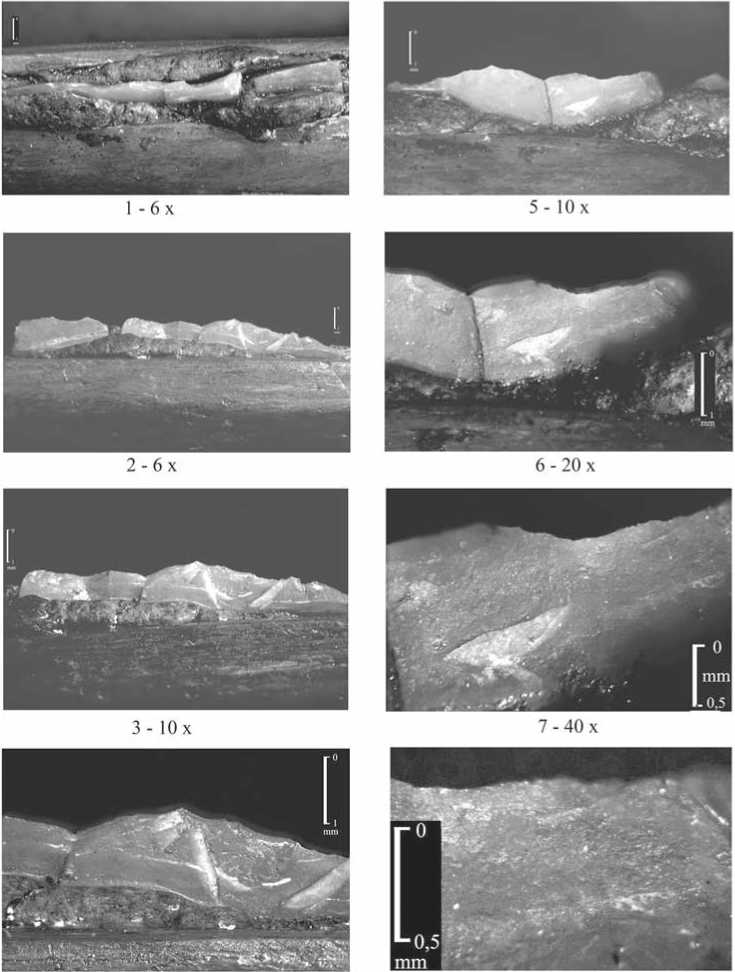

Рис. 8. Становое 4, слой III, раскоп 2. Следы работы на вкладыше ножа (увелич.: 1, 2 – 6×; 3, 5 – 10×; 4, 6 – 20×; 7 – 40×; 8 – 70×) (см. рис. 7)

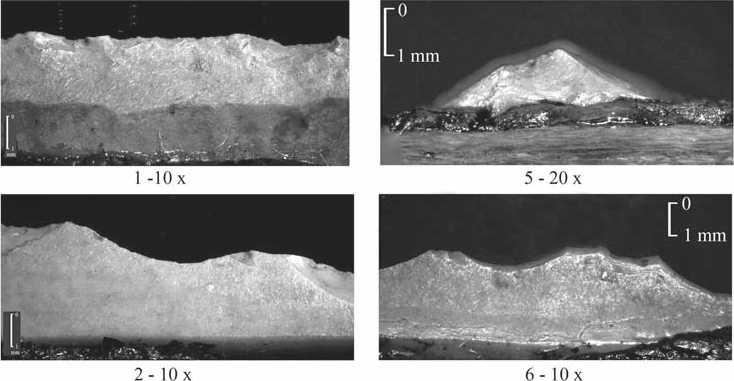

в одну сторону и плотно подогнанных друг к другу. Первоначально вкладышей было 9, но первый и предпоследний выпали (рис. 2: 12 ; 9: 1 ). Все микропластинки сделаны из одного кремня и, вероятно, сняты с одного нуклеуса. Одна сохранила ударный бугорок, остальные – медиальные сечения. На границе рукоятки и лезвия с двух сторон просверлено отверстие диаметром 5 мм. Поверхность тщательно продольно выстругана и слегка полирована. На рукоятке хорошо видны темные полосы, идущие по спирали под углом около 85° к оси орудия, – следы обмотки полоской кожи или растительного материала. Кончик острия смят и выкрошен, от края выкрошенного участка расходится неяркая заполиров-ка, сливающаяся с полировкой поверхности. В ее пределах – многочисленные тонкие короткие и более длинные (до 5 мм) царапины, идущие от острия под острым углом к оси орудия. Такие следы говорят о колющих ударах, проникновении в мягкий загрязненный материал и контакте с твердым материалом. Они типичны для кинжалов, наконечников колющих копий и метательного оружия. На кромках вкладышей характерные следы разделочных ножей, включающие плоскую нерегулярную ретушь утилизации, заполировку и редкие линейные следы (рис. 10). Помимо этого, особенно на третьем и четвертом вкладышах, отмечена односторонняя мелкая ступенчатая ретушь утилизации, характерная для скобелей, использовавшихся для скобления кости с небольшим усилием, возможно, для снятия надкостницы лезвием ножа. Такой комплекс следов позволяет определить это орудие как универсальный охотничий нож, использовавшийся и как колющее оружие, и для разделки добычи.

Второй целый изогнутый охотничий нож из того же слоя сделан из отростка рога, сечение овальное, рукоятка выделена уступом от острия, вероятно, была составная. В рукоятке просверлено с двух сторон отверстие, на ее конце сохранились следы от другого, вероятно первоначального, отверстия. По обоим краям лезвия прорезаны пазы, они начинаются в 35 мм от острия и заканчиваются почти у конца рукоятки (рис. 2: 13 ; 11). В них на сером клеящем веществе поставлены вкладыши – микропластинки без вторичной обработки, но с выкрошенными краями и ретушью утилизации. На каждом крае было по шесть вкладышей. На выпуклом крае все, кроме первого, поставлены спинкой в одну сторону, а на вогнутом – все спинкой в противоположную. Отросток рога был выровнен и уплощен продольным строганием, после чего прорезаны пазы, поверхность слегка полирована. Вкладыши ставились на разогретый клей, о чем говорят выплески клеящего вещества. Рукоятка первоначально была длиннее, сломалась по месту первоначального отверстия, после чего прорезана кольцевая канавка и строганием от конца рукоятки снято 2 мм по ее периметру, так что образовался уступ. Последний вкладыш на вогнутом крае раскрошен сильным боковым нажимом. С двух сторон просверлено новое отверстие в 17 мм от предыдущего, диаметр внешний – 6–7 мм, внутренний – 4–5 мм. Такая обработка предполагает наличие съемной рукоятки, отверстия были сделаны для ее скрепления с лезвием. Поверхность рога эродирована. Вкладыши изломаны наискось, отмечены выломы углов и краев, от некоторых уцелели только фрагменты нижнего края в клеящей массе. На всех вкладышах отмечена также мелкая двусторонняя выкрошенность, «мясная» заполировка и линейные следы (рис. 12), как на описанном выше целом прямом ноже (рис. 4: 3, 4 ). Такой износ говорит

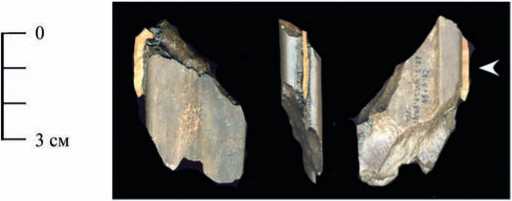

Рис. 9. Становое 4, слой III, раскоп 3

1 – вкладышевый нож; 2–5 – следы работы на острие ножа (увелич.: 2 – 10×; 3 – 20×; 4 – 40×; 5 – 70×)

Рис. 10. Становое 4, слой III, раскоп 3. Следы работы на вкладыше ножа (увелич.: 1, 2 – 10×; 3, 4 – 20×; 5, 6 – 40×) (см. рис. 9)

1, 3, 5 – вентральная сторона; 2, 4, 6 – дорсальная сторона

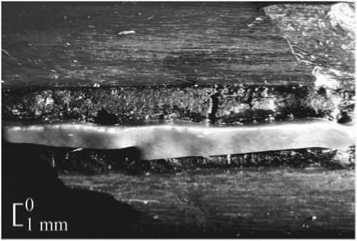

Рис. 11. Становое 4, слой III, раскоп 3. Вкладышевый охотничий нож

Рис. 12. Становое 4, слой III, раскоп 3. Следы работы на вкладышах ножа (увелич.: 1, 2, 6 – 10×; 3, 5, 7 – 20×; 4, 8 – 40×) (см. рис. 11)

об использовании этого охотничьего ножа при расчленении туши, когда разрезалось не только мясо, но и хрящи, сухожилия и т. п., при этом задевались кости.

Вкладышевые охотничьи ножи, сочетающие колющие и режущие функции, были важной частью вооружения охотников лесной зоны Восточной Европы начиная с раннего мезолита, а возможно, и с финала палеолита. Это было личное оружие, на что указывает не только разнообразие их морфологии и тщательность отделки, но и различные, во многом оригинальные метки, рисунки и орнаменты, часто встречающиеся на костяных и роговых охотничьих ножах.

Список литературы Вкладышевые кинжалы и охотничьи ножи в мезолите Восточной Европы

- Андрианова Л. С., Васенина М. Г., Васильева Н. Б., Косорукова Н. В., Кукушкин И. П., Суворов А. В., 2016. В глубину веков. Очерки вологодской археологии. Вологда: Древности Севера. 135 с.

- Гурина Н. Н., 1956. Оленеостровский могильник. М.; Л.: Наука. 431 с. (МИА; № 47.)

- Гурина Н. Н., 1989. Мезолит Латвии и Эстонии // Мезолит СССР / Отв. ред. Л. В. Кольцов. М.: Наука. С. 46-54. (Археология СССР.)

- Жилин М. Г., 2001. Костяная индустрия мезолита лесной зоны Восточной Европы. М.: УРСС. 328 с.

- Жилин М. Г., 2014. Костяная индустрия бутовской культуры. Преемственность и трансформации в развитии [Электронный ресурс]. М.: ИА РАН. 300 с. Режим доступа: http://archaeolog.ru/media/books_2014/Zhilin.pdf. Дата обращения 20.03.2019.

- Жилин М. Г., Косорукова Н. В., 2018. Предметы вооружения из кости из мезолитической стоянки Погостище 15 (типология, технология изготовления, следы использования) // ПА. № 3. С. 118-138.

- Крывальцэвiч М., 1996. Касцяныя i рагавыя вырабы каменнага веку з возера Вячера // З глыбi вякоў. Наш край. Мiнск: Навука i тэхнiка. С. 147-168.

- Лозовский В. М., 2008. Изделия из кости и рога мезолитических слоев стоянки Замостье 2 // Человек, адаптация, культура: сб. / Отв. ред. А. Н. Сорокин. М.: Гриф и К. С. 200-222.

- Ошибкина С. В., 1983. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. М.: Наука. 296 с.

- Ошибкина С. В., 1997. Веретье 1. Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. М.: Наука. 205 с.

- Ошибкина С. В., 2006. Мезолит Восточного Прионежья. Культура Веретье. М.: Гриф и К. 322 с.

- Питулько В. В., 2001. Общие тенденции в развитии вкладышевых орудий // Каменный век европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение человеческой культуры: материалы Междунар. конф. (1-5 июля 1997 г.) / Ред. Т. Н. Манушина. Сергиев Посад: Подкова. С. 161-167.

- Савченко С. Н., 2005. Кинжалы и ножи из кости и рога в Шигирской коллекции Свердловского областного краеведческого музея. // Каменный век лесной зоны Восточной Европы и Зауралья / Отв. ред. М. Г. Жилин. М.: Academia. С. 213-237.

- Савченко С. Н., 2014. Преемственность и инновации в развитии костяной индустрии мезолита горнолесного Зауралья // SP. № 1. С. 181-208.

- Семенов С. А., 1968. Развитие техники в каменном веке. Л.: Наука. 376 с.

- Сорокин А. Н., Грачева Р. Г., Добровольская Е. В., Добровольская М. В., 2018. Геоархеология Заболотского края (13 500-7500 cal BC). М.: ИА РАН. 416 с.

- Clark J. G. D., 1975. The Earlier Stone Age Settlement of Scandinavia. New York; London: Cambridge University Press. 307 р.

- Indreko R., 1948. Die mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer Übersicht über die Geologie des Kunda-Sees von K. Orviku. Stockholm. 427 S. (Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens handlingar; 66.)

- Lozovski V. M., 1996. Zamostje 2: the Last Prehistoric Hunter-Fishers of the Russian Plain. Treignes: Editions du CEDARC. 97 p.

- Zagorska I., Zagorskis F., 1989. The Bone and Antler Inventory from Zvejnieki II, Latvian SSR // The Mesolithic in Europe: Papers Presented at the Third International Symposium (Edinburgh, 1985) / Ed. C. Bonsall. Edinburgh: John Donald. P. 414-423.

- Zhilin M. G., 2001. Technology of the manufacture of bone daggers in the Mesolithic of Upper Volga // Crafting bone: Skeletal Technologies through Time and Space / Eds.: A. M. Choykie, L. Bartosiewicz. Oxford: Archaeopress. P. 149-156. (BAR International series; 937.)