Включенное познание в условиях цифровизации общества

Автор: Синь Л.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Трибуна молодого ученого

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Поднимается проблема изменения способов взаимодействия человека с окружающим миром в условиях повсеместного и глубокого проникновения цифровых технологий в жизнь, требующего высокого уровня адаптации к изменениям. С учетом роли института образования в адаптационных процессах рассматривается концепция включенного познания и его взаимосвязь с окружающей средой при использовании современных образовательных технологий. Приводятся различные подходы к определению познания и познавательной деятельности, выделены истоки понятия «включенное познание», освещено понятие «мотивированное включенное познание студента». Проанализированы некоторые результаты зарубежных эмпирических исследований: об интеграции современных цифровых устройств в представления о собственном теле и связанным с этим проприоцептивным смещением, о влиянии смартфонов на запоминание информации. Выдвинуто предположение о том, что дальнейшие исследования включенного познания актуальны и необходимы для лучшего понимания процессов и методов усвоения информации, они позволят разработать рекомендации по повышению эффективности усвоения информации.

Познание, познавательная деятельность, включенное познание, усвоение информации, цифровизация общества, образование

Короткий адрес: https://sciup.org/148327356

IDR: 148327356 | УДК: 371+159.93 | DOI: 10.18137/RNU.HET.23.04.P.124

Текст научной статьи Включенное познание в условиях цифровизации общества

ность использования в познавательной и социальной практике универсальных учебных действий, готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, а также владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения [8].

Изначально изучение познавательной деятельности велось в рамках философии и было выделено в особый раздел – гносеологию. В философии вопросам познания посвящено множество работ Аристотеля, Ф. Бэкона, Г.В.Ф. Гегеля, Э. Гуссерля, Р. Декарта, К. Маркса, Платона, Сократа, и др. Среди со- временных работ в психолого-педагогической научной литературе стоит выделить труды Б.Г. Ананьева, E.Л. Белкина, В.В. Дрозиной, Е.В. Коротаевой, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Н.Ф. Талызиной, Б.Д. Эльконина, Г.И. Щукиной и др.

В рамках нашей статьи мы опираемся на работы В.В. Дрозиной, в которых познавательная деятельность описывается как свойство личности, характеризующееся наличием познавательных потребностей и глубоко осмысленных мотивов, а также постоянным стремлением к открытию новых знаний и способов действия [3]. Также за основу взяты исследования А.Н. Леонтьева, определявшего познавательную деятельность как совокупность информационных процессов и мотивации, которая представляет собой направ- ленную, избирательную активность поисково-исследовательских процессов, являющихся основой для получения и переработки информации [11].

Таким образом, мы можем выделить два взаимосвязанных компонента познания:

-

• информацию, рассматриваемую как отдельные сведения, факты, события окружающего мира, и мыслительные процессы, необходимые для получения и переработки информации;

-

• отношение обучающегося к информации выражается через интерес и желание ее воспринимать [5].

Понятие «включенное познание» является на данный момент малоизученным, особенно в русскоязычной научной литературе. В зарубежной литературе истоки понятия «включенное познание» можно найти в работах Мориса Мерло-Понти, французского философа, представителя экзистенциальной феноменологии. В его концепции подчеркивается, что познание не сводится к абстрактным принципам, а является включенным в индивидуальный опыт и контекст. Объект восприятия, познания он пытается найти и во внешнем мире, и во внутреннем опыте индивида [7]. Познание мира происходит не только с помощью мозга, но и всего человеческого тела, его взаимодействия с окружающей средой. Это означает, что используются не только когнитивные процессы (мышление, память, восприятие и так далее), но и физический опыт (движения, жесты, прикосновения и прочее), чувственные ощущения (зрение, слух, обоняние и др.) и эмоции для понимания мира и выполнения задач. Таким образом, включенное познание подчеркивает важность физической оболочки в генерации наших мыслей и поведения. Исходя из этого, можно говорить, что познание основано на взаимодействии мозга, тела и окружающего мира.

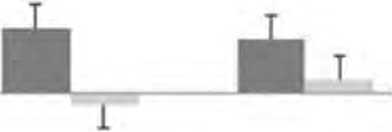

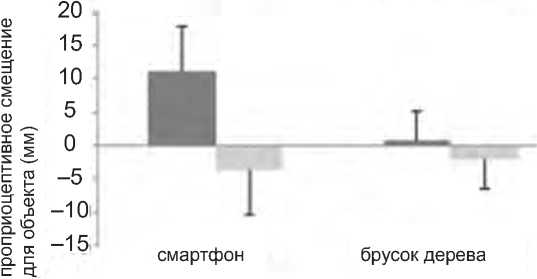

В этой связи и с учетом влияния цифровых технологий на повседневную жизнь человека интересно обратиться к исследованию «Self-per-ception beyond the body: the role of past agency» («Самовосприятие за пределами тела: роль прошлой деятельности») [13]. Данное исследование было проведено учеными из института психологии и Центра когнитивной и поведенческой неврологии имени Отто Крейтцфельдта, Университет Мюнстера, Германия; кафедры экспериментальной психологии, Регенсбургский университет, Германия; отделения когнитивной психологии, Лейденский институт мозга и познания, Лейденский университет, Нидерланды. Исследование основано на принципе иллюзии резиновой руки, когда в результате контролируемого изменения тех или иных характеристик в образ тела может встраиваться искусственный объект [1].

Авторы исследования предположили, что глубокое проникновение гаджетов в жизнь человека может привести к интеграции таких устройств в представления о собственном теле. Используя явные (вопросник по владению телом) и неявные (частота проприоцептивного смещения) меры вместе с техникой синхронного (асин- a

20 15

10 5 0

–5

–10

–15

b

О) s

О) у

О)

о

20

15 10

5 0

–5 –10 –15

■ Синхронное 0 Асинхронное похлопывние похлопывние

компьютерная мышь резиновая рука

Синхронное Асинхронное похлопывние похлопывние

смартфон резиновая рука

c

Синхронное Асинхронное похлопывние похлопывние

Рисунок. Результаты эксперимента для резиновой руки, смартфона, компьютерной мыши и бруска дерева

Источник: Liepelt R., Dolk T., Hommel B. Self-perception beyond the body: the role of past agency. Psychological Research. 2017. No. 81. P. 549–559 [13].

хронного) похлопывания, они показали наличие проприоцептивного смещения – то есть искажения представления о границах собственного тела. Эксперимент был проведен с резиновой рукой, компьютерной мышью, деревянным бруском и личным смартфоном участников эксперимента (см. Рисунок). Проприоцептивное сме-

ВКЛЮЧЕННОЕ ПОЗНАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА щение было наиболее выражено для резиновой руки, однако оно сопоставимо с показателями для смартфона.

Авторы исследования приходят к выводу,что объективные и субъективные меры владения телом основаны на разных видах информации. Так, высокий уровень проприоцептивного смещения для смартфона связан с тем, что испытуемые имеют связанные с ним воспоминания. Результаты этого эксперимента показывают, что фраза «смартфон как продолжение руки» может восприниматься буквально.

Другое исследование – «Value-based routing of delayed intentions into brain-based versus external memory stores» («Направление отложенных намерений в память мозга и внешние хранилища памяти на основе ценности»), проведенное учеными Университетского колледжа Лондона (UCL), показывает, что использование смартфонов влияет на то, как люди запоминают информацию. С одной сто- роны, использование смартфонов для записи данных позволяет запоминать больше сопутствующей информации, с другой – записанная в смартфон информация быстрее забывается [12].

Эти и другие подобные исследования важны для понимания принципов построения познавательной деятельности и усвоения информации, которые, как мы видим, меняются с появлением и распространением новых технологий. Кроме того, важным последствием эры цифровых технологий стало разделение привычного социального мира на два – реальный и виртуальный [4]. Специфику каждого из них необходимо учитывать и использовать в образовательном пространстве, которое отчасти тоже становится виртуальным.

В научной литературе по теме включенного познания можно найти упоминание мотивированного включенного познания студента. В рамках социо-когнитивного подхода студент рассматривается как личность, стремящаяся понять мир через погружение в его многообразие и стоящая в центре образования [6]. Таким образом, мы приходим к пониманию включенного сознания, учитывающего не только индивидуальные процессы познания, но и окружающую среду и социальные взаимодействия.

Таким образом, концепция включенного познания позволяет рассматривать внутренние когнитивные механизмы индивида, средства и технологии, используемые для организации познавательной деятельности, а также внешние объекты познания как единую систему связанных элементов. В силу недостаточной изученности понятия «включенное познание» в русскоязычной научной литературе видятся перспективными исследования в этой области. Исследование включенного познания мы планируем связать со способами усвоения информации. Его результаты позволят разработать рекомендации по повышению уровня эффективного усвоения информации.

Список литературы Включенное познание в условиях цифровизации общества

- Воробьева В.П., Перепелкина О.С., Арина Г.А. Исследование эквивалентности иллюзии резиновой руки в классическом варианте и в условиях виртуальной реальности // Экспериментальная психология. 2020. Т. 13, № 3. С. 31–45. DOI: 10.17759/exppsy.2020130303

- Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. 135 с.

- Иванова А.В., Скрябина А.Г. Познавательная самостоятельность как психолого-педагогическая проблема в современном образовании // МНКО. 2019. № 5 (78). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poznavatelnaya-samostoyatelnostkak-psihologo-pedagogicheskaya-problema-v-sovremennom-obrazovanii.

- Киселева Л.С., Семенова А.А. Цифровая трансформация общества: тенденции и перспективы // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. 2018. № 4 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovayatransformatsiya-obschestva-tendentsii-i-perspektivy.

- Румянцева Н.В. Сущность понятия «познавательное развитие» // Молодой ученый. 2021. № 49 (391). С. 418–421. URL: https://moluch.ru/archive/391/86150/

- Стукалова О.В. Современные аспекты культуросообразного процесса обучения и воспитания в университете в контексте социо-когнитивного подхода // КПЖ. 2021. № 6 (149). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-aspekty-kulturosoobraznogo-protsessa-obucheniya-i-vospitaniya-v-universitete-v-kontekste-sotsio-kognitivnogo-podhoda.

- Ульянова Л.Н., Шуралев Р.И. Феноменологический анализ как основа изучения эстетического опыта в контексте образовательного процесса // Вестник МГУКИ. 2020. № 4 (96). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomenologicheskiy-analiz-kak-osnova-izucheniya-esteticheskogo-opyta-v-kontekste-obrazovatelnogo-protsessa.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 года N 413 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» / Российская газета. URL: https://rg.ru/documents/2012/06/21/obrstandart-dok.html.

- Философский энциклопедический словарь / Философский энциклопедический словарь. URL: http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophy/articles/47/poznanie.htm.

- Шадченко Н.Ю. Цифровая трансформация общества: тенденции и перспективы // Базис. Научно-практический журнал. 2021. № 2 (10). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-obschestva-tendentsiii-perspektivy-1.

- Drain С. Cognition, activity, and content: A.N. Leontiev and the enactive origin of “ideal refl ective content”. Epistemology & Philosophy of Science. 2018. Vol. 55, No. 3. P. 106–121.

- Dupont D., Zhu Q., Gilbert S.J. Value-based routing of delayed intentions into brain-based versus external memory stores. Journal of Experimental Psychology: General. 2023. No. 152(1). P. 175–187. URL: https://doi.org/10.1037/xge0001261.

- Liepelt R., Dolk T., Hommel B. Self-perception beyond the body: the role of past agency. Psychological Research. 2017. No. 81. P. 549–559. https://doi.org/10.1007/s00426-016-0766-1.