Включенность населения в цифровое пространство: глобальные тренды и неравенство российских регионов

Автор: Груздева Мария Андреевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 5 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблематика цифрового неравенства и разработки методологии его измерения находится в фокусе внимания исследователей, представителей государственного управления, непосредственно компаний, занимающихся предоставлением услуг интернет-связи, и других заинтересованных лиц уже более двадцати лет. Данный вопрос стал актуальным с увеличением темпов распространения интернета в отдельных частях мира и, соответственно, отставанием других стран от них в конце 90-х годов прошлого и начале настоящего столетия. Эта сфера является одной из наиболее быстро меняющихся, вероятно, во многом поэтому до сих пор четко не определены теоретико-методологические основы исследования цифрового неравенства, что актуализирует проведение исследовательских изысканий в данном направлении и значимость мониторинга тенденций, складывающихся в мире и отдельных государствах. Целью нашей работы стало применение трехуровневой модели цифрового неравенства для оценки различий первого уровня среди населения стран мира и регионов России. В качестве теоретической основы используется модель трех уровней цифрового неравенства, разрабатываемая современными учеными. Предполагается, что результаты работы создадут предпосылки для продолжения изучения других уровней цифровой асимметрии среди населения России, что позволит выяснить не только факт его включенности в цифровую среду, но и уровень цифровых компетенций, а также возможностей, которые дает использование современных информационных технологий. Применен комплекс общенаучных методов, для измерения неравенства автор прибегает к расчетам коэффициента вариации, группировке стран мира и регионов по уровням проникновения интернета. Сделаны выводы о наличии в мире цифрового неравенства первого уровня, несмотря на существенное снижение дифференциации стран по проникновению интернета. Выявлено, что Россия на фоне других государств демонстрирует существенный прирост доли интернет-пользователей, внутри российских регионов, даже при снижении коэффициентов вариации, присутствуют элементы цифрового разрыва. Научная новизна проведенного исследования заключается в оценке масштабов и динамики цифрового неравенства первого уровня среди населения на страновом и региональном уровнях, группировке стран мира и российских регионов по доле пользователей интернета и применению мобильных устройств для выхода в сеть.

Информационно-коммуникационные технологии, территориальное цифровое неравенство, проникновение интернета, уровни цифрового неравенства, технологические и экономические факторы цифрового неравенства, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/147225288

IDR: 147225288 | УДК: 338.001.36.004 | DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.5

Текст научной статьи Включенность населения в цифровое пространство: глобальные тренды и неравенство российских регионов

Современный мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, основой которой являются новые цифровые, биологические, физические и другие виды технологий. В связи с этим в научном и общественном дискурсе все чаще используются термины, тем или иным образом характеризующие влияние новых цифровых технологий на экономику и общество. Более чем за двадцатилетнюю историю использования терминов «интернет-экономика» и «цифровая экономика» и их производных они все еще не обрели четких очертаний, что, тем не менее, не мешает их широкому употреблению в бизнес-среде, СМИ, научных публикациях и других источниках [1]. Действительно, довольно сложно очертить и сделать общепринятыми границы того, что претерпевает постоянные изменения. Стремительное развитие современных цифровых технологий не позволяет четко «стабилизировать» проявления их влияния на экономику и общество: если в начальный период основное значение имел непосредственный доступ к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), то сейчас, когда интернет и другие средства ИКТ превратились в неотъемлемую часть повседневной жизни большинства населения планеты, все актуальнее становится вопрос, как производятся и для каких целей используются данные технологии.

Безусловно, внедрение цифровых технологий проходит неодинаково в различных регионах мира, странах и внутри них, что связано с уровнем и стратегией развития, техническими возможностями и восприимчивостью населения к происходящим изменениям. Неравенство в доступе населения к цифровым услугам и различные возможности их использования, обусловленные множеством причин, от материальных до наличия навыков и мотивации, ставят во главу угла новые и малоизученные аспекты социального неравенства, могут стать причиной социальной эксклюзии целых социально-демографических групп из процессов цифрового развития. Это порождает новые исследовательские задачи, чему частично и посвящена данная работа. Об этом говорится и в многочисленных зарубежных и отечественных научных работах [2–7]. «Лидеры» научных исследований в данном направлении в России – представители научной школы НИУ «Высшая школа экономики», предложившие методический инструментарий оценки вклада интернет-экономики в ВВП [8], композитного индикатора для измерения величины и динамики цифрового неравенства в России [9] и другие методики. Они дали старт статистическому изучению цифровой экономики в России1 и акцентируют внимание на том, что происходящие в обществе изменения в контексте перехода к цифровой экономике пока еще недостаточно изучены и требуют разработки и использования новых показателей, подходов и методик. Это предопределило актуальность проводимого исследования.

Целью работы стало применение трехуровневой модели цифрового неравенства для оценки различий первого уровня среди населения стран мира и регионов России. Для достижения цели были поставлены и реализованы следующие задачи: рассмотрены теоретико-методологические подходы к изучению цифрового неравенства; проанализированы тенденции цифрового развития в мире, развитых и развивающихся странах, России; проведена оценка масштабов неравномерности стран мира и российских регионов по проникновению и использованию интернета; изучаемые объекты сгруппированы по уровням цифрового развития.

Научная новизна исследования заключается в оценке масштабов и динамики цифрового неравенства первого уровня среди населения на страновом и региональном уровнях, группировке стран мира и российских регионов по доле пользователей интернета и применению мобильных устройств для выхода в интернет.

Материалы и методы

В исследовании для реализации цели и задач использован комплекс научных методов, в частности сравнительный анализ, статистический анализ, социологические методы. Теоретической базой являются научные работы, в которых изучаются вопросы становления, развития и методов оценки цифровой экономики и цифрового неравенства.

Для измерения глобальных тенденций цифрового развития применяются данные по числу пользователей интернета, абонентов стационарных и мобильных телефонов, подписок на интернет, в том числе мобильный, публикуемые Международным союзом электросвязи (далее МСЭ), ввиду их достаточности для отражения общей ситуации с распространением. Для собственно оценки масштабов цифрового неравенства первого уровня рассмотрены данные по доле населения, использующего интернет.

Для измерения применен коэффициент вариации, его значения позволяют оценить наличие и масштаб различий между регионами, странами по тому или иному показателю в следующих границах:

-

< 17% – совокупность абсолютно однородная;

-

17–33% – совокупность достаточно однородная;

-

35–40% – совокупность недостаточно однородная;

-

40–60% – совокупность значительно неоднородная;

-

> 60% – совокупность абсолютно неоднородная.

С целью изучения распределения стран по проникновению интернета использована группировка статистических данных с закрытыми интервалами и определены три его уровня – выше среднего, средний и ниже среднего.

Период исследования в каждом случае ограничивается доступностью статистических данных. Для международных данных это 2001– 2019 гг., для Российской Федерации сбор большей части показателей (за исключением наблюдений МСЭ по доле пользователей интернета, куда входили практически все страны мира) был начат сравнительно недавно, нежели в мировой статистике, в 2013 году (анализируется до 2018 года). Для российских регионов доступная информация собрана по 2016, 2017, 2018 гг.

Информационной базой исследования послужили официальные данные Международного союза электросвязи, сборники статистических показателей, издаваемые совместно Росстатом и НИУ «Высшая школа экономики»: «Индикаторы цифровой экономики», «Информационное общество в Российской Федерации» и «Информационное общество: основные характеристики субъектов Российской Федерации».

Результаты

Современные исследователи цифрового неравенства сходятся, во-первых, во мнении о необходимости его изучения и создания методических основ для его оценки, во-вторых, в том, что оно имеет дифференцированную структуру.

Изначально подход к анализу цифрового неравенства рассматривался преимущественно в географическом дискурсе, между странами, имеющими и не имеющими доступ к внедрению информационно-коммуникационных услуг, условно богатыми и бедными [10; 11]. Однако практически сразу научное сообщество пришло к мнению, что данные процессы более многогранны и не основываются только на доступе к ИКТ, в связи с этим стали выделять несколько уровней цифрового неравенства. В 2001 году Э. Харгитай предложил теорию двух видов цифрового неравенства: первый показывает неравные шансы в доступе к ис- пользованию ИКТ, второй характеризуется непосредственно различиями в специфике использования интернета. Предполагалось, что второй вид неравенства возможен при более распространенном проникновении ИКТ в повседневную жизнь людей [12; 13].

Это положило основу изучению цифрового неравенства со стороны различных областей знания – социологии, экономики, политологии, медиа-среды, маркетинга [14]. И зарубежные, и отечественные исследователи рассматривали различные факторы неравного доступа к ИКТ и их использования, связанные с различиями в доходе2 [15], уровне образования [16; 17; 18], возрасте [19], гендере3 [20] и т. д.

В настоящее время разрабатывается теория трех уровней цифрового неравенства, ставшая основой для комплексного изучения цифрового раскола именно с позиции человека [4; 21; 22]. Согласно ей цифровой раскол может проявляться на трех основных уровнях: 1) уровне доступа населения к интернету и другим ИКТ; 2) уровне цифровых компетенций пользователей и цифровой грамотности; 3) уровне социальных преимуществ, которые пользователи получают при грамотном и полноценном применении цифровых технологий в профессиональной и частной жизни.

Не обращаясь к такой терминологии, но рассматривая такие же характеристики цифровой стратификации общества, исследователи из Ульяновска О.В. Шиняева, О.В. Полетаева, О.М. Слепова [23] осуществляют поиск эффективных практик адаптации населения к ней, изучают мотивацию населения адаптироваться к изменениям для повышения собственной эффективности в эпоху цифровизации.

После изучения богатого опыта публикаций по тематике цифрового неравенства мы остаемся солидарны с позициями современных исследователей о многогранности и комплексности данного явления, необходимости построения эффективных методик для его измерения. Наше исследование базируется на трехуровневой модели цифрового неравенства, получившей широкое распространение в зарубежных работах (один из ярких представителей направления – Massimo Ragnedda) и развивающейся в России (научная школа НИУ ВШЭ – М.Ю. Архипова, В.П. Сиротин; МГУ им. Ломоносова – А.А. Гладкова; Казанский федеральный университет – В.З. Гарифуллин; Ульяновский государственный университет – А.Р. Сафиуллин, О.А. Моисеева; Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН – Д.А. Гайнанов, Т.Ф. Шарифьянов).

Речь пойдет по большей части о первом уровне неравенства – по доступности и использованию ИКТ населением; частично затронуты данные о причинах неиспользования сети Интернет в домашних хозяйствах. Второй и третий уровень неравенства, а именно характеристики развития цифровых компетенций и преимуществ, получаемых активными пользователями, глубоко и качественно могут быть изучены только при наличии существенной и, желательно, имеющей мониторинговый характер базы данных социологических исследований. По мнению ряда ученых, именно отсутствие таких данных является ограничивающим фактором для комплексных исследований цифрового раскола [4]. Углубленное изучение второго и третьего уровней цифрового неравенства на примере населения конкретного региона (а именно поселенческий, социально-демографический, социально-экономический и другие аспекты) составляет перспективу нашей дальнейшей работы.

Оценка цифрового неравенства в мире

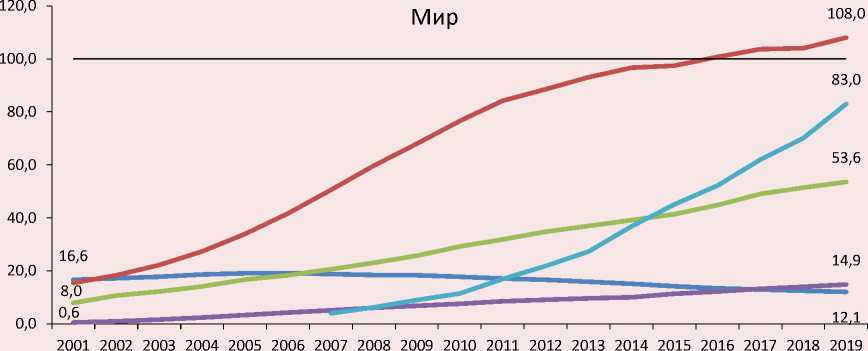

В целом глобальные тенденции развития ИКТ в мире можно охарактеризовать стремлением к мобильности: повсеместно число абонентов стационарных телефонов снижается, мобильных телефонов – стремительно растет. В среднем по странам мира число абонентов мобильной связи с 2016 года превышает 100 единиц на 100 человек, то есть часть населения нуждается в доступе к мобильной сети более чем с одного устройства (в период 2001–2019 гг. значение выросло в 7 раз, ежегодный темп прироста 36,7% в год; рис. 1 ).

История появления и использования интернета берет начало в 60-х гг. XX века, однако, до того как он стал спутником среднестатистического человека, прошло не более 30 лет. О зна-

Рис. 1. Глобальные тенденции в цифровом развитии (в среднем по странам мира), количество в расчете на 100 жителей

:Абоненты стационарных телефонов

^^^^^^^Абоненты мобильной связи

^^^^^w Число лиц, использующих интернет

^^^^^^Подписки на стационарный широкополосный интернет

Активные подписки на мобильный широкополосный интернет

Источник: Всемирная база данных МСЭ по показателям в области электросвязи. URL: Statistics/Pages/

Здесь и далее количество абонентов мобильной сотовой связи с доступом для передачи данных (например, интернет) по широкополосной скорости передачи в прямом канале (здесь и далее определяется как большее или равное 256 Кбит/сек).

чительном массовом индивидуальном пользовании всемирной сетью можно говорить с конца 1990-х – начала 2000-х гг., именно тогда МСЭ и начал вести мониторинг доли пользователей. После этого проникновение интернета в повседневную жизнь и бизнес-процессы идет существенными темпами, однако потенциал для роста еще имеется: по предварительным оценкам МСЭ, в 2019 году интернетом пользовался каждый второй житель Земли (или 53,6 человека из 100). Здесь прослеживается та же тенденция – мобильный интернет более распространен, чем стационарный (в 2019 году активные подписки на мобильный интернет в 5,5 раза превышали число подписок на стационарный, в каждом случае речь идет о широкополосном интернете со скоростью передачи данных 256 Кбит в секунду и выше)4.

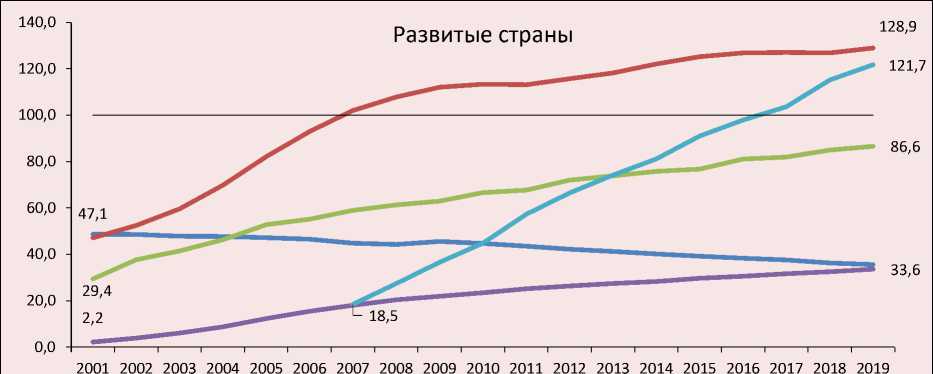

Направленность тенденций использования ИКТ развитых и развивающихся стран схожа (рис. 2, 3) , однако разными остаются масштабы.

В развитых странах все показатели были выше и на начальном этапе массового индивидуального (в личных целях) использования интернета (с начала 2000-х гг.), в настоящее время эта ситуация сохраняется. Количество пользователей мобильной сети стало превышать численность населения уже в 2007 году, за период 2001–2019 гг. – значение показателя выросло в 2,7 раза, или на 14,4% ежегодно. В развитых странах более 86% населения пользуется интернетом, мобильный широкополосный интернет более востребован, чем стационарный (в 2019 году число подписок на мобильный интернет превышает число подписок на стационарный в 3,4 раза). Это говорит о том, что пользователи стремятся обеспечить постоянный доступ к сети независимо от места нахождения.

Рис. 2. Тенденции в цифровом развитии развитых стран (в среднем по развитым странам), количество в расчете на 100 жителей

с Абоненты стационарных телефонов г Абоненты мобильной связи

^^^^^^Число лиц, использующих интернет г Подписки на стационарный широкополосный интернет

^^^^^^Активные подписки на мобильный широкополосный интернет

Источник: Всемирная база данных МСЭ по показателям в области электросвязи. URL: Statistics/Pages/

Рис. 3. Тенденции в цифровом развитии развивающихся стран (в среднем по развивающимся странам), количество в расчете на 100 жителей

Абоненты стационарных телефонов

^^^^^^Абоненты мобильной связи

Число лиц, использующих интернет г Подписки на стационарный широкополосный интернет

^^^^^еАктивные подписки на мобильный широкополосный интернет

Источник: Всемирная база данных МСЭ по показателям в области электросвязи. URL: Statistics/Pages/

В отношении развивающихся стран можно говорить о еще более существенных темпах роста, особенно в последние годы. В начале 2000-х гг. позиции развитых и развивающихся государств оказались различными: в первых вовлеченность населения была весьма высока (вероятно, это связано с достаточным для введения новшеств уровнем жизни и образования населения), в последних – минимальна. Однако темпы проникновения интернета в развивающихся стр анах значительнее. Так, за 2001–2019 гг. число мобильных абонентов выросло в 13 раз, или на 69% в среднем ежегодно. Интернетом пользуется каждый второй житель развивающихся стран, среди них 75 из 100 человек – мобильным и только 11 из 100 – стационарным.

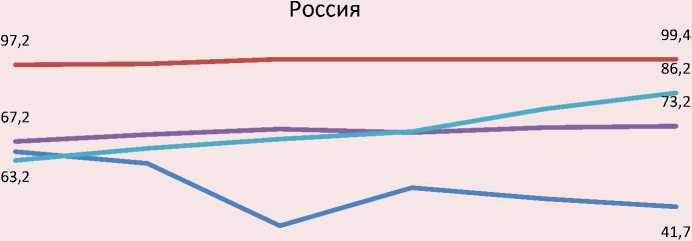

В России подробная статистика о внедрении цифровых технологий в повседневную жизнь людей начала собираться значительно позже, данные публикуются с 2013 года. За шестилетний период можно проследить те же тенденции, что происходили в мире: снижение числа абонентов стационарных телефонов и рост пользователей мобильной сети и широкополосного интернета (рис. 4). Практически по всем показателям Россия в тенденциях цифрового развития более близка к развитым странам, исключение составляет незначительное (по сравнению с лидерами цифрового развития) число абонентов мобильной сети.

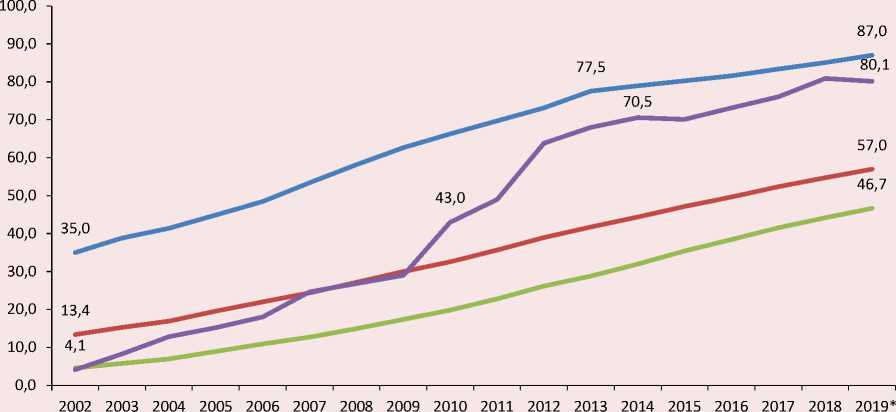

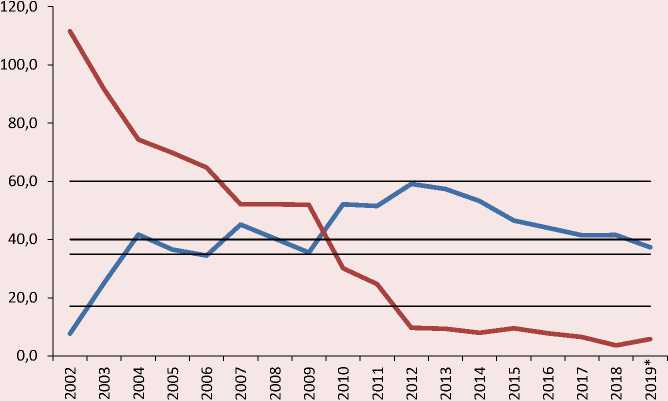

Благодаря статистическим замерам Международного союза электросвязи, можно оценить масштабы цифрового неравенства первого уровня в мире. Доля пользователей интернета увеличивается повсеместно: в среднем по миру она выросла в период 2002–2019 гг. на 43,6 п. п., в развивающихся странах – на 42,6 п. п., в развитых – на 52 п. п. (рис. 5) . В России доля пользователей интернета также стремительно возрастала – на 76 п. п. в исследуемый период.

Для цифрового развития Российской Федерации 2010 год является переломным, именно с этого момента доля интернет-пользователей стала превышать среднемировой уровень. Если до 2009 года по включенности населения в пользование интернетом Россия была более близка к развивающимся странам, то с 2010 года – к развитым (рис. 6) . На данный момент по вовлеченности населения в использование всемирной паутины она практически не отличается от развитых стран мира.

Рис. 4. Тенденции в цифровом развитии России, количество в расчете на 100 жителей

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

г Абоненты стационарных телефонов с Абоненты мобильной связи

^^^^^е Подписки на стационарный широкополосный интернет

Активные подписки на мобильный широкополосный интернет

Источник: Информационное общество в Российской Федерации. 2018, 2019: стат. сборники.

Рис. 5. Доля лиц, использующих интернет, %

г Развитые страны ^^^^^™ Весь мир Развивающиеся страны ^^^^^м Россия

-

*2019 год – предварительные оценки.

Источник: Всемирная база данных МСЭ по показателям в области электросвязи. URL: Statistics/Pages/

Рис. 6. Динамика коэффициента вариации по показателю «Доля лиц, использующих интернет» между Россией, развитыми и развивающимися странами мира, %

абсолютно неоднородная совокупность недостаточно однородная совокупность достаточно однородная совокупность абсолютно однородная совокупность

^^^^^^с развивающимися странами ^^^^^^с развитыми странами

-

*2019 год – предварительные оценки.

Источник: Всемирная база данных МСЭ по показателям в области электросвязи. URL: Statistics/Pages/

Таблица 1. Вариация показателя «Доля лиц, использующих интернет» по странам мира, %

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Темп прироста, 2017 к 2000 Максимальное значение 58,6 87,0 95,8 96,4 96,9 96,9 98,2 98,3 99,0 100,0 70,6 Минимальное значение 0,0059 0,0652 0,2500 0,7000 0,8000 0,9000 0,9900 1,0837 1,1771 1,3089 221 раз Коэффициент вариации 146,1 107,5 78,6 73,4 70,2 67,7 63,1 58,5 56,1 50,8 -65,2 Источник: Всемирная база данных МСЭ по показателям в области электросвязи. URL:

Масштабы цифрового неравенства первого уровня в мире снижаются. При изучении показателя доли лиц, использующих интернет, выяснено, что коэффициент вариации стал меньше более чем на 65%. Однако совокупность стран мира по проникновению интернета остается неоднородной, в 2017 году значения колеблются от минимального в Восточной Африке,

Эритрее (1,3%) до максимального в Кувейте (100%; табл. 1 ).

Для того чтобы понять, как протекают процессы цифровизации в мире, страны были сгруппированы по трем уровням проникновения интернета, проанализировано изменение положения России в предложенной классификации.

Таблица 2. Положение России в группировке стран мира по показателю «Доля лиц, использующих интернет»

Уровень 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Выше среднего Норвегия Канада Сан-Марино Новая Зеландия Щвейцария Исландия Швеция Дания Норвегия Нидерланды Исландия Норвегия Нидерланды Люксембург Швеция Исландия Норвегия Швеция Нидерланды Дания Исландия Норвегия Швеция Дания Андорра ... Россия Исландия Норвегия Дания Андорра Лихтенштейн ... Россия Исландия Андорра Норвегия Лихтенштейн Люксембург ... Россия Исландия Люксембург Лихтенштейн Бахрейн Андорра ... Россия Кувейт Исландия Лихтенштейн Катар Люксембург ... Россия Средний Финляндия Лихтенштейн Сингапур Остров Вознесения Австрия Гренландия Гонконг Китай Бельгия Монако Словакия Гренландия Мальта Сент-Китс и Невис Польша Литва ... Россия Сент-Китс и Невис Россия Польша Хорватия Казахстан Тринидад и Тобаго Антигуа и Барбуда Казахстан Польша Португалия Саудовская Аравия Аргентина Португалия Малайзия Греция Уругвай Французская Полинезия Венесуэла Пуэрто-Рико Албания Армения Доминиканская Республика Иордания Италия Палестина Палестина Гватемала Босния и Герцеговина Армения Турция Ниже среднего Россия ... Судан Сомали Либерия Эфиопия Республика Конго Россия ... Нигер Эфиопия Сьерра-Леоне Восточный Тимор Мьянма Эфиопия Конго Эритрея Сьерра-Леоне Мьянма Эритрея Нигер Бурунди Сомали Конго Эритрея Нигер Бурунди Сомали Конго Эритрея Нигер Бурунди Сомали Чад Гвинея-Бисау Чад Нигер Сомали Эритрея Нигер Централь-ноафрикан-ская Республика Гвинея- Бисау Сомали Эритрея Централь-ноафрикан-ская Республика Гвинея- Бисау Бурунди Сомали Эритрея Источник: Всемирная база данных МСЭ по показателям в области электросвязи. URL: Группировка проведена автором по данным о 207 странах мира, публикуемым МСЭ, в каждой группе показано по 5 стран и Россия. Ранжировано: выше среднего и средний уровень – по убыванию, страны с наибольшими долями лиц, пользующихся интернетом. Уровень ниже среднего – по возрастанию, страны с наименьшими долями лиц, пользующихся интернетом.

За весь период в пятерку государств с наибольшей долей интернет-пользователей входили страны Европы, включая территории Великобритании за ее пределами (например, Бермудские острова, Фолклендские острова). Ряд карликовых европейских стран (Андорра, Люксембург, Лихтенштейн) попали в группу лидеров из-за небольшой численности населения (табл. 2) . С 2016 года их ряды пополняют страны Персидского залива, основу экономики которых составляет нефтедобыча, Бахрейн и Кувейт, а также Катар, где добыча нефти и газа сделала его первой страной по размеру ВВП на душу населения в мире.

Что же касается группы стран с наименьшими долями интернет-пользователей, то и здесь наблюдается определенная стабильность. На протяжении последних 18 лет замыкают рейтинг страны Африки, ситуация в них остается практически неизменной, проникновение интернета – минимальным.

Исходя из группировки государств, также прослеживаются значительные темпы вхождения интернета в жизнь российских граждан: если в начале 2000-х гг. Россия входила, наряду с африканскими странами, в группу с уровнем проникновения ниже среднего (в 2000 году только 2% населения пользовались интернетом), то уже в 2010 году переместилась на средний уровень, а в 2012 – вошла в пятерку лидеров внутри данной группы, затем стала развиваться такими же темпами, как и развитые страны. На данный момент она входит в группу государств с уровнем пользования всемирной сетью выше среднего.

Оценка цифрового неравенства среди российских регионов

Для российских регионов характерно наличие диспропорций в развитии по самым различным аспектам. Данная проблематика успешно изучается в рамках региональной экономики. Основные причины неравенства заключаются в целом комплексе естественных и искусственных факторов и условий. Исходя их этого, возникает предположение, что и в процессах использования ИКТ обнаруживается асимметрия. При проверке данной гипотезы нами анализировались материалы статистических сборников, издаваемых Росстатом совместно с НИУ ВШЭ, что позволило изучить дифференциацию субъектов Российской Федерации по доле домохозяйств, имеющих доступ в интернет (в среднем, без уточнения стационарный или мобильный), а также доле населения, использующего мобильные устройства, включая смартфоны и другие гаджеты, для выхода в сеть. Анализ этих данных помогает оценить и масштабы цифрового неравенства первого уровня в стране, а также косвенно отследить, насколько население соответствует мировым трендам, связанным с преобладанием мобильного интернета над стационарным.

Стоить отметить, что расчет показателей вариации позволяет судить о конвергенции регионов как в среднем по проникновению интернета, так и по использованию его с мобильных устройств (коэффициент вариации в обоих случаях свидетельствует об абсолютной и достаточной однородности регионов, табл. 3 ).

Таблица 3. Вариации показателей по использованию интернета в регионах России, %

|

Показатель |

2016 |

2017 |

2018 |

Темп прироста, 2018 к 2016 |

|

Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет |

||||

|

Максимальное значение |

88,6 |

88,1 |

87,4 |

-1,4 |

|

Минимальное значение |

61,6 |

62,1 |

50,2 |

-18,5 |

|

Коэффициент вариации |

7,6 |

7,4 |

10,0 |

31,6 |

|

Доля использования мобильных устройств (мобильных телефонов или смартфонов, устройств для чтения электронных книг и др.) для выхода в сеть Интернет |

||||

|

Максимальное значение |

70,5 |

79,3 |

Н.д. |

12,5 |

|

Минимальное значение |

22 |

37 |

Н.д. |

68,2 |

|

Коэффициент вариации |

22,2 |

16,2 |

Н.д. |

-27,0 |

|

Источники: расчеты автора; Информационное общество в Российской Федерации. 2018, 2019. |

||||

Вместе с тем, если рассмотреть значения показателей, картина представляется несколько иной. Так, например, в Чеченской Республике в 2018 году только каждый второй имел доступ в сеть (50,2%, табл. 4 ), что соответствует уровню развивающихся стран, а в регионе с высоким уровнем проникновения – Республике Бурятия – зафиксировано значение на уровне развитых стран – более 87%.

В данном случае группировку регионов сложно увязать с тенденциями их социальноэкономического развития, так как лидеры и аутсайдеры меняются, не всегда отражается рост числа пользователей. Наоборот, в ряде регионов зафиксировано значительное снижение (не соответствующее увеличению численности населения, что могло бы сказаться на относительных показателях). Среди них Респу-

Таблица 4. Группировка регионов России по доле домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет

|

Уровень |

2016 |

2017 |

2018 |

|

Выше среднего |

г. Санкт-Петербург Чукотский автономный округ Магаданская область Республика Ингушетия Калининградская область |

Республика Северная Осетия – Алания г. Санкт-Петербург Магаданская область Республика Ингушетия Республика Тыва |

Республика Бурятия г. Санкт-Петербург Республика Алтай Тюменская область Республика Северная Осетия – Алания |

|

Средний |

Тульская область Республика Карелия Московская область Камчатский край Воронежская область |

Краснодарский край Приморский край Сахалинская область Калининградская область Республика Калмыкия |

Оренбургская область Республика Карелия Тамбовская область Иркутская область Челябинская область |

|

Ниже среднего |

Нижегородская область Вологодская область Рязанская область Томская область Республика Бурятия |

Республика Мордовия Ярославская область Чувашская Республика Ульяновская область Кировская область |

Республика Калмыкия Чукотский автономный округ Республика Дагестан Республика Тыва Чеченская Республика |

|

Источник: Информационное общество в Российской Федерации. 2018, 2019: стат. сборники. Группировка проведена автором по данным о 85 субъектах РФ, в каждой группе показано по 5 регионов. Ранжировано: выше среднего и средний уровень – по убыванию, регионы с наибольшими долями лиц, пользующихся интернетом. Уровень ниже среднего – по возрастанию, регионы с наименьшими долями лиц, пользующихся интернетом. |

|||

Таблица 5. Группировка регионов России по доле использования мобильных устройств (мобильных телефонов или смартфонов, устройств для чтения электронных книг и др.) для выхода в сеть Интернет

Схожая ситуация прослеживается и в отношении использования мобильных устройств. Вариация незначительная и на доступных данных за 2016 и 2017 годы имеет тенденцию к сокращению, вместе с тем значения показателя колеблются от 37% в Орловской области до 79% в Магаданской (табл. 5) . В целом использование мобильных устройств в российских регионах менее распространено, нежели в среднем по миру и даже по развивающимся странам.

Таким образом, цифровое развитие российских регионов проходит неравномерно, одни из них имеют уровень развития, сопоставимый только с развивающимися странами мира, другие уже превысили уровень развитых стран. Это вновь обнажает проблемы дифференциации российских регионов по комплексу характеристик. Наложение на этот срез личностных (индивидуальных) и средовых (региональных) детерминант позволит изучить поселенческие (город/село), социально-демографические, социально-экономические аспекты цифрового неравенства. Причинами цифрового неравенства становятся недостаточная развитость инфраструктуры, социально-культурные особенности регионов, различия в уровне жизни и наличии цифровых компетенций населения. Подробно эту информацию предполагается изучить в дальнейшем при оценке второго и третьего уровней неравенства.

Выводы

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов. Выявлено, что, несмотря на значительное снижение дифференциации стран мира по проникновению интернета, в мире присутствует цифровое неравенство первого уровня и его масштабы велики. Ряд стран и целых регионов мира не имеет доступа к интернету, это одно из новейших проявлений со- циального неравенства. Так, на протяжении последних 18 лет практически неизменной остается ситуация с интернетизацией Африки (за исключением Египта, ЮАР и Марокко), где доля пользователей не превышает и 2% населения. Страны с высокой вовлеченностью жителей в пользование интернетом представлены преимущественно европейскими государствами, с 2016 года их ряды начинают пополнять и нефтедобывающие страны Персидского залива, что подтверждает важность экономической детерминанты цифрового развития (по крайней мере его инфраструктурной составляющей).

При сравнении трендов цифровизации в развитых и развивающихся странах сделан вывод об их единой направленности: активные темпы проникновения интернета, переориентация на беспроводную связь и интернет. Безусловно, в развитых странах ИКТ используются более активно, однако для развивающихся государств характерны стремительные темпы роста показателя доступа к сети.

Выявлено, что Россия также демонстрирует существенный прирост доли интернет-пользователей: уже в 2010 году был превышен среднемировой уровень, и если в начале 2000-х гг. она входила в группу стран с уровнем ниже среднего наряду со странами Африки и по темпам роста информатизации приближалась к развивающимся странам, то с 2010 года сблизилась с развитыми.

Расчет вариации среди российских регионов не показывает разительных отличий в отношении использования интернета их населением. Вместе с тем можно констатировать наличие элементов цифрового разрыва первого уровня: в одних регионах интернетом пользуется только каждый второй, в других – только каждый восьмой-девятый человек. Есть территории, где вовсе происходит снижение доли ин-тернет-пользователей.

Отстают российские регионы и по темпам внедрения мобильного интернета: в 31 регионе доля выходов в сеть через мобильные телефоны и другие гаджеты не превышает 52%, еще в 39 – 65%. При этом беспроводной интернет более доступен в материальном аспекте (средняя стоимость мобильных устройств снижается, их покупка обходится дешевле, чем покупка персонального компьютера, предложения мобильных операторов также являются более выгодными для мобильного интернета, нежели доступа через стационарный компьютер/ ноутбук). Основная проблема лежит в технической плоскости: например, для сельских жителей намного доступнее, с экономической точки зрения, мобильная сеть, но в некоторых районах либо доступа к ней нет, либо он затруднен из-за низкого качества соединения. Это может стать фактором их исключения из цифровой среды и, более того, проявления социальной эксклюзии.

Результаты проведенного исследования послужат основой для дальнейшего изучения цифрового неравенства населения в рамках трехуровневой модели на примере России и внутри отдельного региона (Вологодской области), в частности предполагается изучение различий в поселениях (крупные города, составляющие два противоположных полюса развития региона – деловая и культурная столица и промышленный центр, муниципальные образования, сельские территории), а также различий, детерминируемых возрастом, полом, уровнем образования и дохода, социокультурными характеристиками пользователя ИКТ и цифровыми услугами. Тема исследования муль-тидисциплинарная, она привлекает внимание специалистов как из медиасферы, СМИ, философии, филологии, так и экономики, социологии и др. Результаты проведенного и будущих исследований по данной тематике находятся на стыке региональной экономики (изучения факторов регионального развития, в том числе социокультурных) и социологии (изучение адаптации, мотивации и изменения поведения населения в связи с распространением цифровых услуг). Материалы работы представляют собой актуальную информационную базу по оценке цифрового разрыва среди населения в мире и России, которая может быть использована в качестве основы для проведения исследований цифрового развития, в рамках преподавания в высшей школе и как основа для принятия управленческих решений, разработки стратегических программ региональными и федеральными органами власти по снижению всех без исключения проявлений социального неравенства населения, в том числе при реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Список литературы Включенность населения в цифровое пространство: глобальные тренды и неравенство российских регионов

- Ганичев Н.А., Кошовец О.Б. Как посчитать цифровую экономику: между реальностью и конструкцией // ЭКО. 2020. № 2. С. 8-36. DOI: 10.30680/ЕС00131-7652-2020-2-8-36

- Дубинина М.Г. Неравномерность развития цифровой экономики в федеральных округах Российской Федерации. Управление наукой и наукометрия. 2019. Т. 14. № 3. С. 368-399. DOI: 10.33873/26866706.2019.14-3.368-399

- Волченко О.В. Динамика цифрового неравенства в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2016. № 5. С. 163-182. DOI: 10.14515/monitoring.2016.5.10

- Гладкова А.А., Гарифуллин В.З., Рагнедда М. Модель трех уровней цифрового неравенства: современные возможности и ограничения (на примере исследования Республики Татарстан) // Вестник Московского университет. Серия 10. Журналистика. 2019. № 4. С. 41-72.

- Nieminen H. Digital divide and beyond: What do we know of information and communications technology's long-term social effects? Some uncomfortable questions. European Journal of Communication, 2016, vol. 31 (1), pp. 19-32. DOI: https://doi.org/10.1177/0267323115614198

- Ragnedda M. Conceptualizing digital capital. Telematics and Informatics, 2018, vol. 35, pp. 2366-2375. DOI: https://doi.org/10.1016Xj.tele.2018.10.006

- Ragnedda M., Kreitem H. The three levels of digital divide in East EU countries. World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies, 2018, vol. 4, pp. 5-27. DOI: 10.30547/worldofmedia.4.2018.1

- Plaksin S., Abdrakhmanova G., Kovaleva G. Approaches to defining and measuring Russia's internet economy. Foresight and STIGovernance, 2017, vol. 11, pp. 55-65. DOI: 10.17323/2500-2597.2017.1.55.65

- Архипова М.Ю., Сиротин В.П., Сухарева Н.А. Разработка композитного индикатора для измерения величины и динамики цифрового неравенства в России // Вопросы статистики. 2018. № 25 (4). C. 75-87.

- Norris P. The Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001. 320 p. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139164887

- Attewell P. The first and second digital divides. Sociology of Education, 2001, vol. 74 (3), pp. 252—259.

- Hargittai E. Second-level Digital Divide: Mapping Differences in People's Online Skills. 2001. Available at: https:// arxiv.org/abs/cs/0109068

- DiMaggio P., Hargittai E. From the «digital divide» to «digital inequality»: Studying Internet use as penetration increases. Working Papers from Princeton University, 2001, no. 47.

- Вартанова Е.Л. Концептуализация цифрового неравенства: основные этапы // МедиаАльманах. 2018. № 5. С. 8-12. DOI: 10.30547/mediaalmanah. 5.2018.812

- Положихина М.А. Информационно-цифровое неравенство как новый вид социально-экономической дифференциации общества // Экономические и социальные проблемы России. 2017. № 2. С. 119-141.

- Alam S.S., Abdullah Z., Ahsan N. Cyber café usage in Malaysia: An exploratory study. Journal of Internet Banking and Commerce, 2009, vol. 14 (1), pp. 1-13.

- Avila A. Underdeveloped ICT areas in Sub-Saharan Africa. Informatica Economica, 2009, vol. 13 (2), pp. 136-146.

- Шиняева О.В., Слепова О.М. Информационно-цифровое неравенство населения: факторы риска и антириска // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2019. Т. 19. Вып. 1. С. 53-61. DOI: https://doi.org/10.18500/1818-9601-2019-19-1-53-61

- Israelashvili M., Kim T., Bukobz G. Adolescents' over-use of the cyber world - Internet addiction or identity exploration? Journal of Adolescence, 2012, no. 35 (2), pp. 417-424.

- Davaki K. The Underlying Causes of the Digital Gender Gap and Possible Solutions for Enhanced Digital Inclusion of Women and Girls. 2018. 53 p. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/ IP0L_STU(2018)604940_EN.pdf

- Ragnedda M. The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities. UK Routledge. 2017. 128 p.

- Routledge; Ragnedda M. Conceptualizing digital capital. Telematics and Informatics, 2018, no. 35, pp. 23662375. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.10.006

- Шиняева О.В., Полетаева О.В., Слепова О.М. Информационно-цифровое неравенство: поиски эффективных практик адаптации населения // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 4. С. 68-85. DOI: https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.4.04