Влагопроводность ядровой древесины сосны в стволе дерева, поврежденной сильным низовым и беглым верховым пожаром

Автор: Снегирева С.Н., Платонов А.Д., Кантиева Е.В., Киселева А.В.

Журнал: Resources and Technology @rt-petrsu

Рубрика: Полная статья

Статья в выпуске: 1 т.22, 2025 года.

Бесплатный доступ

Одним из первичных процессов в технологии переработки древесины является её обезвоживание. В процессе повреждения пожаром происходит разрушение структуры некоторых анатомических элементов древесины, нарушение целостности тканей, а также интенсивное образование смолы. Количество смолы, образующейся в стволе дерева, зависит от вида пожара. Поэтому применение существующих технологических режимов сушки к древесине, повреждённой пожаром, нецелесообразно. Для проведения процесса сушки необходимы сведения о величине коэффициента влагопроводности древесины. Величину коэффициента влагопроводности образцов повреждённой пожаром и неповреждённой ядровой древесины сосны обыкновенной P. sylvestris, извлечённых из комлевой, средней и вершинной частей ствола, определяли методом стационарного тока влаги в радиальном и тангенциальном направлениях. Величина коэффициента влагопроводности древесины сосны по высоте ствола дерева в среднем в тангенциальном направлении меньше, чем в радиальном, при прочих равных условиях, примерно на 25 %. В древесине сосны, повреждённой пожаром, наоборот, интенсивность тока влаги в тангенциальном направлении выше, чем в радиальном, в среднем на 12,5 %. По высоте ствола возрастает интенсивность тока влаги в древесине, не повреждённой и повреждённой пожаром. Величина коэффициента влагопроводности древесины в радиальном направлении повышается от комля к вершине в средней части ствола на 19 %, а в вершинной - на 33 %, в тангенциальном направлении - на 32 % и 49 % соответственно, по сравнению с комлевой частью ствола. Продолжительность камерной сушки пиломатериалов из более засмоленной нижней части ствола, независимо от размеров поперечного сечения, будет на 40-50 % больше по сравнению с пиломатериалами из средней и вершинной частей ствола дерева. Закономерности изменения величины коэффициента влагопроводности в древесине, повреждённой пожаром, позволят скорректировать существующие режимы и повысить эффективность процесса атмосферной и камерной сушки и уменьшить количество брака по растрескиванию.

Коэффициент влагопроводности древесины, влажность древесины, ядровая древесина сосны, метод стационарного тока влаги, температура среды, лесной пожар

Короткий адрес: https://sciup.org/147247770

IDR: 147247770 | УДК: 630.43:630.812 | DOI: 10.15393/j2.art.2025.8283

Текст научной статьи Влагопроводность ядровой древесины сосны в стволе дерева, поврежденной сильным низовым и беглым верховым пожаром

Ежегодно в мире происходит большое количество пожаров, в результате которых повреждаются лесные насаждения [1], [2]. Степень повреждения древостоев во многом определяется видом пожара. Наибольшему повреждению подвержены более молодые насаждения. В этих насаждениях отмечается полное выгорание подлеска и деревьев. В более возрастных насаждениях степень повреждения деревьев меньшая. Такие деревья более устойчивы к воздействию высокой температуры. В этих насаждениях преобладают низовые или верховые пожары [3].

Мониторинг состояния древостоев в лесостепной зоне РФ после повреждения пожаром позволил установить степень разрушения структуры некоторых анатомических элементов древесины, а также интенсивное их засмоление, особенно в нижней части ствола. Количество смолы, образующейся в стволе дерева, зависит от интенсивности воздействия пожара. Характер воздействия сильного низового и верхового пожара обусловлен интенсивным горением подлеска и кроны деревьев. Длительное воздействие пожара оказывает деструктивное воздействие на древесину, в результате чего отмечается существенное снижение физико-механических свойств древесины, особенно в нижней части ствола. Необходимо учитывать и изменчивость плотности древесины по высоте ствола дерева. Так, у древесины сосны плотность понижается на каждый метр по высоте ствола в среднем на 1,4 % [4].

Древесина, повреждённая пожаром, в настоящее время имеет крайне ограниченное применение, вследствие её засмоленности и отсутствия достоверных сведений об изменении физико-механических свойств. В этом случае применение традиционных технологий переработки древесины не представляется целесообразным. Первичной технологической операцией обработки древесины является процесс её сушки [5]. Сушка древесины — достаточно сложный и энергозатратный процесс. Повышение эффективности процесса сушки является актуальной задачей технологии переработки древесины. Реализация технологических процессов сушки или увлажнения древесины возможна только на основе сведений о величине её влагопроводности.

Влагопроводность — сложный процесс перемещения диффузионной влаги в древесине. Интенсивность перемещения влаги в древесине зависит от породы [6—8], плотности [9], [10], температуры среды [11], необходимо учитывать и направление тока влаги и др. Сведения о перемещении влаги в древесине, повреждённой пожаром, в технической литературе отсутствуют. Это существенно затрудняет проведение процессов сушки или увлажнения такой древесины в процессе её переработки. В связи с этим большое практическое значение имеют исследования влагопроводности древесины из различных частей ствола дерева, повреждённой пожаром.

Получение численных значений коэффициента влагопроводности древесины — достаточно сложный и длительный процесс, поэтому на практике получение численных значений коэффициента влагопроводности осуществляется посредством моделирования процессов диффузии влаги в древесине [12—14]. Предлагаемые модели диффузии влаги в древесине реализованы на основе допущений, которые с большой долей приближения учитывают её структуру только для трёх основных групп древесных пород [15—19]. Однако древесину, повреждённую пожаром, достаточно сложно описать на основании только модели «элементарной ячейки». Использование технических средств основано на методах косвенной оценки распределения диффузной влаги в древесине и не в полной мере учитывает особенности и скорость её перемещения в древесине [20], поэтому получение достоверных сведений о влагопроводности древесины из различных частей ствола дерева является актуальным для деревоперерабатывающей отрасли. Исследования тока влаги вдоль волокон древесины важны при построении рациональных режимов сушки [17], [21]. В связи с этим целью данного исследования является установление величины коэффициента влагопроводности ядровой древесины сосны в стволе дерева, повреждённой сильным низовым и беглым верховым пожаром.

2. Материалы и методы

Экспериментальные исследования по определению величины коэффициента влагопроводности выполнены на древесине сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.), повреждённой сильным низовым и беглым верховым пожаром. Отбор деревьев произведён на территории УОЛ ВГЛТУ в Воронежской области.

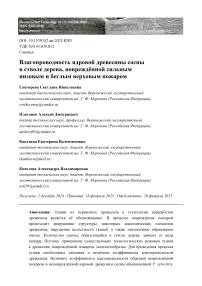

Из каждого дерева (сосна) были выпилены диски толщиной 100 мм из нижней, средней и вершинной частей ствола на высоте 1,3 м, средней — 9 м и 15 м. Далее из каждого диска на внешней границе ядровой древесины ствола были выпилены образцы размером 30 × 30 × 30 мм. Схема мест выпиловки образцов из диска представлена на рисунке 1. Затем образцы были высушены до абсолютно сухого состояния в сушильном шкафу при температуре 103 ± 2 °С.

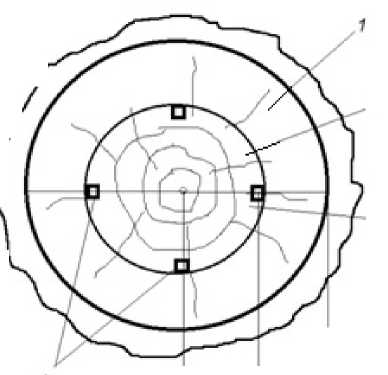

Площадь поверхности образцов, испаряющей влагу, измеряли штангенциркулем с погрешностью ± 0,05 мм. Коэффициент влагопроводности был определён методом стационарного тока влаги по методике, разработанной В. Н. Арциховской. Схема установки представлена на рисунке 2.

Метод определения коэффициента влагопроводности основан на определении количества влаги, прошедшей через образец в единицу времени. Создание направленного потока движения влаги было достигнуто путём изоляции боковых стенок образца (фото 1). После этого в каждый стакан была налита дистиллированная вода, а в верхней части были закреплены образцы. Герметичность посадки образцов была достигнута за счёт дополнительной обработки места крепления образца герметиком. Расположенный на дне стакана каркас из проволоки, покрытый марлей, обеспечивал постоянное давление водяного пара у нижней части образца, возможно, за счёт поддержания постоянного расстояния между нижней частью образца древесины и уровнем поверхности, испаряющей влагу. Затем

Рисунок 1. Схема выпиловки образцов из спила: 1 — заболонь; 2 — ядро; 3 — места выпиловки образцов [рисунок авторов]

Figure 1. The scheme of sawing samples from the saw cut: 1 — sapwood; 2 — core; 3 — sample sawing sites

Рисунок 2. Принципиальная схема установки для определения коэффициента влагопроводности методом стационарного тока влаги: 1 — образец древесины; 2 — стакан с образцом; 3 — каркас из проволоки, покрытый марлей; 4 — эксикатор [рисунок авторов]

Figure 2. Installation diagram for determining the moisture conductivity coefficient by the method of stationary moisture current: 1 — a sample of wood; 2 — a glass with a sample; 3 — a wire frame covered with gauze; 4 — a desiccators стаканы с образцами были помещены в эксикатор. Поддержание влажности среды в эксикаторе, близкой к абсолютно сухому состоянию, достигали за счёт серной кислоты, налитой в эксикатор. Эксикаторы были размещены в сушильных шкафах при температуре 20 °С и 60 °С.

Контроль убыли массы воды, испарившейся с поверхности образцов древесины, осуществляли взвешиванием. Каждые 72 ч производили взвешивание стаканов с образцами, находящимися при температуре 20 °С, и каждые 24 ч — при температуре 60 °С. По достижении постоянной убыли влаги в единицу времени образцы извлекали из стаканов и раскраивали на пластины толщиной 2—3 мм, перпендикулярно направлению тока влаги.

Фото 1. Образец древесины в стакане [фото авторов]

Photo 1. A sample of wood in a glass

В результате разности парциальных давлений пара в стаканчике и эксикаторе через образец происходит движение влаги. Каждые 48 ч производили контроль количества влаги, прошедшей через образцы путём их взвешивания. Прошедшую через образцы влагу поглощала серная кислота. По мере поглощения влаги концентрация серной кислоты в эксикаторах понижалась. По мере необходимости производили замену серной кислоты в эксикаторах. После установления постоянной убыли влаги через образцы их извлекали из эксикатора и раскалывали на пластины толщиной 2—3 мм. Толщину каждой пластины измеряли в её средней части штангенциркулем. Суммарную разницу толщины всех пластин и первоначального размера образца равномерно распределяли между всеми пластинами. Затем влажность каждой пластины определяли весовым методом. Градиент влажности du/dx определяли графическим методом.

Численные значения коэффициента влагопроводности D , м2/с определяли по формуле

D =

M du

F' Po^T dx , где М — количество влаги, прошедшей через древесину за 1 с, кг; F — площадь поверхности образца, перпендикулярная к направлению тока влаги, м2; ρо — плотность древесины в абсолютно сухом состоянии, кг/м3; du/dx — градиент влажности, м-1.

3. Результаты

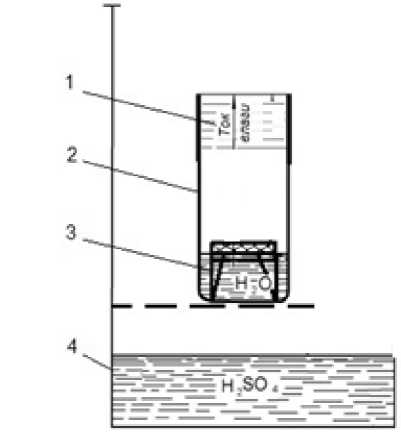

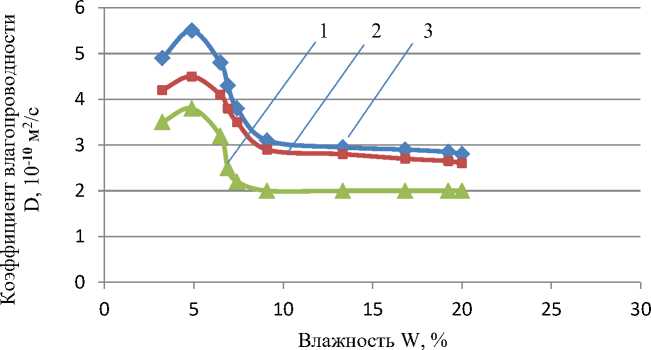

Результаты экспериментальных исследований по определению коэффициента влагопроводности древесины сосны в стволе дерева, повреждённой пожаром в радиальном и тангенциальном направлениях, в зависимости от влажности при температуре 20 °С и 60 °С, представлены на рисунках 3 и 4.

Влагопроводность древесины сосны из нижней части ствола в радиальном направлении при температуре 20 °С при понижении влажности от 22 до 8 % монотонно повышается от 1,8·10-10 до 2,95·10-10 м2/с, а при дальнейшем снижении влажности понижается до 2,4·10-10 м2/с. Величина коэффициента влагопроводности древесины из средней части ствола изменяется незначительно — в пределах от 2,4·10-10 до 2,6·10-10 м2/с при понижении влажности с 22 до 11 %. При влажности древесины около 8 % резко повышается значение коэффициента влагопроводности, который достигает величины 3,4·10-10 м2/с. В древесине из вершинной части ствола величина коэффициента влагопроводности при понижении влажности от 22 до 12 % повышается незначительно — от 2,9·10-10 до 3,1·10-10 м2/с. При снижении влажности древесины до 8 % коэффициент влагопроводности достигает максимальной величины 3,7·10-10 м2/с, а при последующем понижении влажности до 2 % постепенно снижается до 3,0·10-10 м2/с.

Величина коэффициента влагопроводности древесины повышается от комля к вершине. Так, в среднем в комлевой части ствола значение величины тока влаги в радиальном направлении составляет 2,32·10-10 м2/с, в средней части ствола повышается на 19 % и достигает величины 2,77·10-10 м2/с. В вершинной части ствола величина влагопроводности древесины выше по сравнению с комлевой частью ствола в среднем на 33 % и составляет около 3,1·10-10 м2/с.

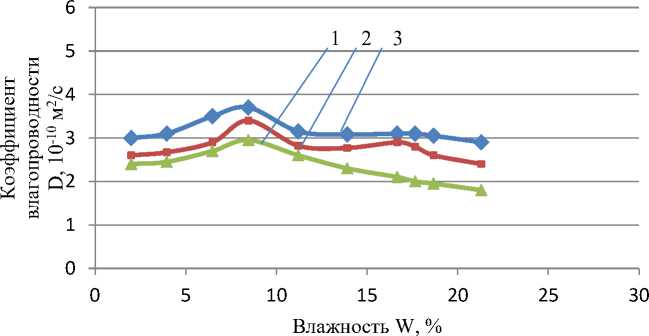

Величина коэффициента влагопроводности в тангенциальном направлении при температуре 20 °С у древесины сосны из комлевой части ствола, повреждённой пожаром, при понижении влажности от 20 до 9 % остаётся неизменной и составляет 2,0·10-10 м2/с. Дальнейшее понижение влажности древесины вызывает резкий рост коэффициента влагопроводности в 1,9 раза — до 3,8·10-10 м2/с. Дальнейшее уменьшение влажности приводит к резкому снижению коэффициента влагопроводности — до 4,9·10-10 м2/с.

Величина коэффициента влагопроводности древесины сосны из средней части ствола возрастает с 2,6·10-10 до 2,9·10-10 м2/с при понижении влажности до 9 %. На интервале влажности древесины от 9 до 5 % отмечен резкий рост влагопроводности — до 4,5·10-10 м2/с. Понижение влажности древесины менее 5 % приводит к незначительному снижению коэффициента влагопроводности — до 4,2·10-10 м2/с. В древесине из вершинной части ствола влагопроводность древесины изменяется незначительно — в пределах от 2,8·10-10 до 3,1·10-10 м2/с в интервале влажности от 20 до 9 %. В интервале влажности от 9 до 5 % установлено повышение коэффициента влагопроводности древесины — до 5,5·10-10 м2/с, а при последующем понижении влажности до 2 % коэффициент влагопроводности постепенно снижается до 4,9·10-10 м2/с.

По высоте ствола возрастает величина коэффициента влагопроводности. В комлевой части ствола в тангенциальном направлении величина тока влаги составляет 2,54·10-10 м2/с, в средней — повышается на 32,7 % и достигает величины 3,37·10-10 м2/с. В вершинной части ствола величина коэффициента влагопроводности выше по сравнению с комлевой частью ствола в среднем на 49 % и составляет около 3,79·10-10 м2/с.

Рисунок 3. Изменчивость коэффициента влагопроводности древесины сосны, повреждённой сильным низовым и беглым верховым пожаром в радиальном направлении в стволе дерева при температуре 20 °С: 1 — из комлевой, 2 — средней, 3 — вершинной частей ствола [рисунок авторов]

Figurе 3. Variability of the coefficient of moisture conductivity of pine wood damaged by a strong ground and running crown fire in the radial direction in the trunk of a tree at a temperature of 20 ° C: 1 —the butt, 2 — middle and 3 — top portions of the trunk

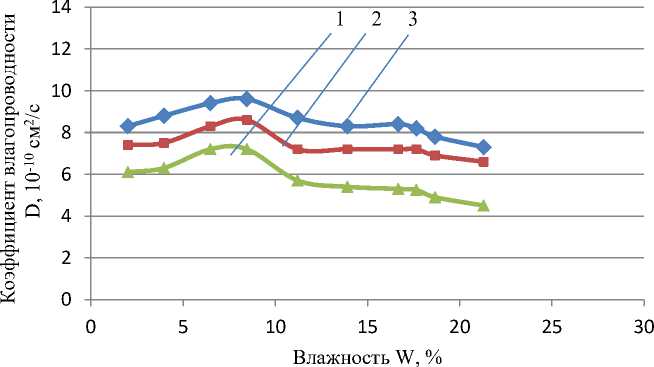

Можно отметить, что при повышении температуры существенно возрастает влагопроводность древесины в тангенциальном направлении. При влажности свыше 12 % она повышается от 4,5·10-10 до 5,7·10-10 м2/с. С понижением влажности до 6—8 % влагопроводность древесины резко возрастает и достигает величины 7,2·10-10 м2/с. Понижение влажности древесины до 2 % вызывает понижение влагопроводности древесины до 6,1·10-10 м2/с.

Влагопроводность древесины в средней части ствола с уменьшением влажности повышается в интервале от 6,6·10-10 до 7,4·10-10 м2/с. Резкое повышение коэффициента влагопроводности до 8,6·10-10 м2/с отмечено при влажности 6—8 %.

В вершинной части ствола понижение влажности древесины от 22 до 8,5 % приводит повышению интенсивности тока влаги от 7,3·10-10 до 9,6·10-10 м2/с. Дальнейшее понижение влажности до 2 % приводит к понижению интенсивности тока влаги в древесине до 8,3·10-10 м2/с.

Величина коэффициента влагопроводности древесины повышается от комля к вершине. Так, в среднем значение тока влаги в комлевой части ствола в радиальном направлении составляет 5,7·10-10 м2/с, в средней — повышается на 20,8 % и достигает величины 2,77·10-10 м2/с. В вершинной части ствола величина коэффициента влагопроводности достигает 8,5·10-10 м2/с, что по сравнению с комлевой частью ствола в среднем выше на 49 %.

Рисунок 4. Изменчивость коэффициента влагопроводности древесины сосны, повреждённой сильным низовым и беглым верховым пожаром, в тангенциальном направлении в стволе дерева при температуре 20 °С: 1 — из комлевой, 2 — средней, 3 — вершинной частей ствола [рисунок авторов]

Figure 4. Variability of the coefficient of moisture conductivity of pine wood damaged by a strong ground and running crown fire in the tangential direction in the trunk of a tree at a temperature of 20 °C: 1 — the butt, 2 — middle and 3 — top portions of the trunk

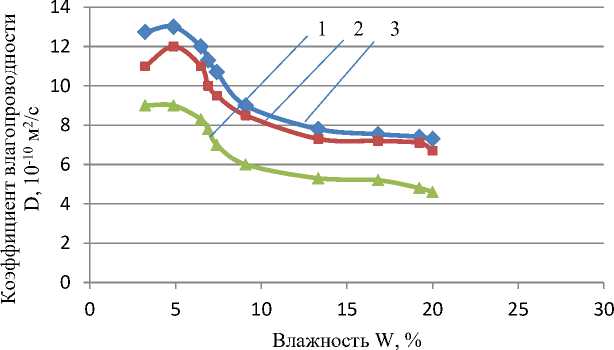

Коэффициент влагопроводности древесины сосны, повреждённой пожаром, в тангенциальном направлении при температуре 60 °С с уменьшением влажности до 9 % повышается монотонно — с 4,6·10-10 до 6,0·10-10 м2/с. Понижение влажности древесины менее 9 % приводит к резкому росту коэффициента влагопроводности и достигает 9·10-10 м2/с при влажности 3 %.

В средней части ствола интенсивность тока влаги также монотонно повышается — от 6,7·10-10 до 8,5·10-10 м2/с при снижении влажности до 9 %. Дальнейшее снижение тока влаги приводит к более резкому повышению интенсивности тока влаги. Так, при влажности древесины 5 % величина коэффициента влагопроводности достигает 12 %. При снижении влажности менее 5 % интенсивность тока понижается до 11,0·10-10 м2/с.

В вершинной части ствола величина влагопроводности древесины выше, чем в средней части. В интервале влажности от 20 до 9 % влагопроводность древесины возрастает от 7,3·10-10 до 9,0·10-10 м2/с. Наибольшей величины коэффициент влагопроводности древесины сосны достигает при влажности 5 % и составляет 12,0·10-10 м2/с, а при влажности менее 5 % снижается незначительно.

Рисунок 5. Изменчивость коэффициента влагопроводности древесины сосны, повреждённой сильным низовым и беглым верховым пожаром, в радиальном направлении в стволе дерева при температуре 60 °С: 1 — из комлевой, 2 — средней, 3 — вершинной частей ствола [рисунок авторов]

Figure 5. Variability of the coefficient of moisture conductivity of pine wood damaged by a strong ground and running crown fire in the radial direction in the trunk of a tree at a temperature of 60 ° C: 1 — the butt, 2 — middle and 3 — top portions of the trunk

Большое практическое значение имеет изменчивость коэффициента влагопроводности при различной температуре. Для древесины сосны, повреждённой пожаром, произрастающей в Воронежской области, среднее значение перепада коэффициента влагопроводности при температуре 20 °С в радиальном направлении по радиусу ствола в комлевой его части составляет 1,81 раза, в средней — 1,73 раза и в вершинной — 1,96 раза, а при температуре 60 °С величина перепада коэффициента влагопроводности по всей высоте ствола составляет 1,8 раза. В тангенциальном направлении величина перепада коэффициента влагопроводности по радиусу ствола в комлевой его части составляет 1,63 раза, в средней — 1,41 раза и в вершинной — 1,28 раза, при температуре 60 °С в комлевой — 1,6 раза, а в средней и вершинной — 1,3 раза.

Меньшая величина перепада коэффициента влагопроводности в радиальном направлении в средней части ствола характеризует более интенсивное перемещение влаги в древесине и обусловлена меньшей степенью воздействия высокой температуры пожара, по сравнению с комлевой и вершинной частями ствола. При повышении температуры в древесине возрастает ток влаги в форме пара. Это в определённой степени обеспечивает более равномерное перемещение влаги в стволе дерева, в т. ч. и по сердцевинным лучам.

По высоте ствола величина коэффициента влагопроводности в радиальном направлении при температуре 20 °С возрастает в средней части ствола в 1,2 раза, в вершинной — 1,34 раза по сравнению с нижней, а при температуре 60 °С соответственно — 1,26 раза и 1,5 раза (рисунок 5). В тангенциальном направлении повышение коэффициента влагопроводности по высоте ствола при температуре 20 °С и при температуре 60 °С составляет в средней части ствола по сравнению с комлевой 1,32 раза, в вершинной — 1,5 раза (рисунок 6).

Повышение влагопроводности в древесине по высоте ствола, в первую очередь, обусловлено уменьшением плотности древесины и, как следствие этого, повышением её пористости, а также различным воздействием высокой температуры пожара на ствол дерева [4].

Рисунок 6. Изменчивость коэффициента влагопроводности древесины сосны, повреждённой сильным низовым и беглым верховым пожаром, в тангенциальном направлении в стволе дерева при температуре 60 °С: 1 — из комлевой, 2 — средней, 3 — вершинной частей ствола [рисунок авторов]

Figure 6. Variability of the moisture conductivity coefficient of pine wood damaged by a strong ground and running crown fire in the tangential direction in the trunk of a tree at a temperature of 60 ° C: 1 —the butt, 2 — middle and 3 — top portions of the trunk

4. Обсуждение и заключение

Величина коэффициента влагопроводности неповреждённой пожаром древесины сосны по высоте ствола дерева в тангенциальном направлении меньше, чем в радиальном направлении , при прочих равных условиях, примерно на 25 %. Данное различие обусловлено тем, что в неповреждённой пожаром древесине в радиальном направлении больший ток влаги происходит за счёт движения влаги по сердцевинным лучам. В тангенциальном направлении ток влаги происходит, в основном, через окаймлённые поры. С увеличением возраста дерева происходит смещение торусов в окаймлённых порах и прохождение влаги через них резко снижается. Данное явление наблюдается особенно в нижней части ствола. С повышением высоты ствола возраст древесины понижается. Поэтому в древесине из вершинной, более молодой, части ствола количество пор со смещённым торусом будет меньше, чем у более возрастной, расположенной в нижней части ствола. Этим обусловлено изменение тока влаги в стволе неповреждённой древесины.

После повреждения пожаром в древесине отмечено изменение интенсивности тока влаги как в радиальном, так и тангенциальном направлениях. Наибольшее снижение интенсивности тока влаги в древесине отмечено в радиальном направлении более чем на 60 %, а в тангенциальном — на 36 % по сравнению с неповреждённой древесиной. Это произошло вследствие повреждения при пожаре торусов окаймлённых пор. В результате воздействия высокой температуры разрушается маргинальная зона окаймлённой поры и тем самым устраняется препятствие для прохождения влаги.

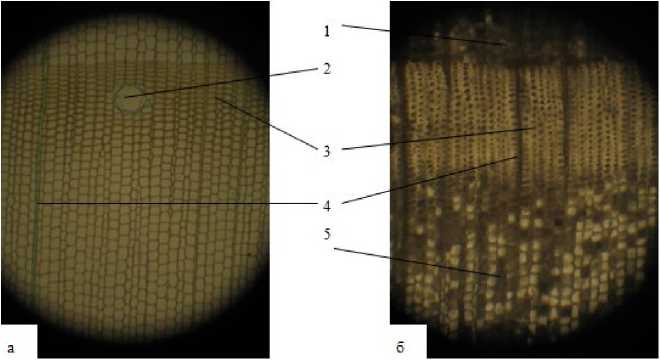

Под воздействием высокой температуры пожара происходит интенсивное засмоление древесины. Наибольшему засмолению подвержены ранняя древесина годичного слоя и сердцевинные лучи (фото 2). Наибольшее засмоление древесины отмечено в нижней части ствола. В результате чего происходит существенное понижение влагопроводности древесины в этой части ствола.

Отмечено превышение тока влаги в тангенциальном направлении по сравнению с радиальным направлением в среднем на 12,5 %, по сравнению с неповреждённой древесиной, где наблюдается обратная зависимость.

Вариативность изменения влагопроводности древесины, повреждённой пожаром, по сравнению с неповреждённой древесиной по высоте ствола в радиальном направлении больше, чем в тангенциальном направлении, примерно в 2 раза. В древесине, повреждённой пожаром, интенсивность тока влаги в радиальном направлении незначительно зависит от влажности древесины при различной температуре. Влажность древесины оказывает существенное влияние на влагопроводность древесины в тангенциальном направлении, особенно при её понижении менее 10 %.

Resources and Technology 21 (1): 105-124, 2025 ISSN 2307-0048

Фото 2. Поперечный срез неповреждённой (а) и повреждённой сильным низовым и беглым верховым пожаром (б) древесины сосны из ствола дерева на высоте 1,3 м: 1 — ранняя древесина; 2 — смоляной ход; 3 — поздняя древесина; 4 — сердцевинный луч; 5 — засмоленная древесина [фото авторов]

Photo 2. A cross section of intact (a) and damaged by a strong ground and running crown fire (b) pine wood from a tree trunk at a height of 1.3 m: 1 — early wood; 2 — resin channel; 3 — late wood; 4 —radial ray; 5 — tarred wood

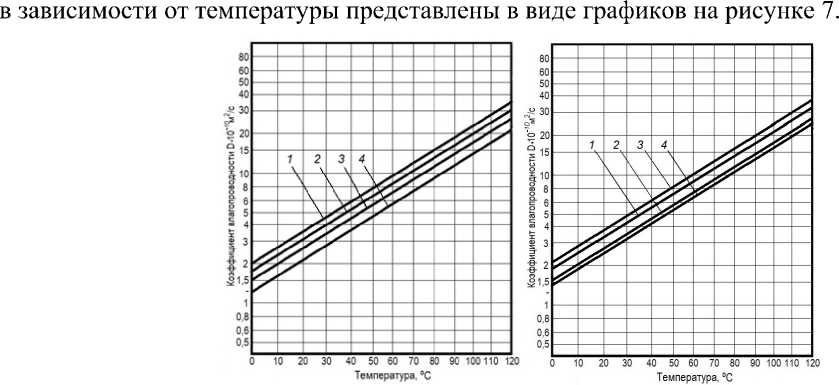

Для инженерных расчётов значения коэффициента влагопроводности древесины сосны

а б

Рисунок 7. Коэффициент влагопроводности древесины сосны в радиальном (а) и тангенциальном (б) направлениях по высоте ствола: 1 — неповреждённая древесина из комлевой части ствола; древесина, повреждённая пожаром: 2 — из вершинной, 3 — средней, 4 — комлевой частей ствола [рисунок авторов]

Figure 7. The coefficient of moisture conductivity of pine wood in the radial (a) and tangential (b) directions: 1 — intact wood; 2, 3, 4 — wood damaged by fire samples taken from the upper, middle and butt parts of the trunk

Результаты выполненных исследований имеют большое практическое значение для технологии сушки древесины. Так, при атмосферной сушке конечная влажность древесины зависит от климатического региона и обычно выше 10—12 %. Влияние влагопроводности древесины, повреждённой пожаром, в радиальном или тангенциальном направлении на продолжительность процесса атмосферной сушки будет незначительным. Однако при формировании сушильных штабелей представляется целесообразным пиломатериалы большого сечения из комлевой части ствола укладывать в отдельные штабеля, поскольку влагопроводность древесины из комлевой части ствола в тангенциальном направлении будет меньше, примерно на 25—30 %, что окажет существенное влияние на общую продолжительность процесса сушки. В ходе сушки нецелесообразно понижать влажность древесины менее 8—10 % на поверхности, поскольку в этом случае будет более высокая интенсивность перемещения в поверхностных слоях и её испарения, что приведёт к образованию большого перепада влажности, возрастанию величины внутренних напряжений и возникновению трещин.

В процессе камерной сушки у пиломатериалов из древесины, повреждённой пожаром, вариативность тока влаги в радиальном и тангенциальном направлениях менее существенна по сравнению с неповреждённой древесиной. Это обеспечит более равномерное распределение влаги по сечению пиломатериалов в процессе сушки и снижение величины внутренних напряжений. Но общая продолжительность процесса сушки будет значительно выше. В ходе сушки необходимо поддерживать влажность древесины в поверхностных слоях выше 7—8 %. При меньшей влажности резко возрастает интенсивность тока влаги в поверхностных слоях и её испарения, что может оказать неблагоприятное влияние на величину внутренних напряжений. Представляется целесообразным производить предварительную отсортировку пиломатериалов из нижней части ствола в процессе формирования сушильных штабелей. Продолжительность камерной сушки данных пиломатериалов, независимо от размеров поперечного сечения, будет на 40—50 % больше по сравнению с пиломатериалами из средней и вершинной частей ствола дерева.

Эффективность процесса сушки и качество высушенных пиломатериалов во многом будут зависеть от структуры режимов сушки. В процессе сушки необходимо поддерживать величину равновесной влажности на поверхности пиломатериалов не ниже 10 %. В этом случае интенсивность тока влаги в поверхностных слоях обеспечит более равномерное распределение влаги в материале и, как следствие этого, уменьшение величины внутренних напряжений.

5. Выводы

Воздействие высокой температуры пожара оказывает существенное влияние на физикомеханические свойства древесины.

У неповреждённой древесины интенсивность тока влаги в радиальном направлении выше, чем тангенциальном направлении. В древесине, повреждённой пожаром, вследствие её засмоления и разрушения структуры анатомических элементов, понижается интенсивность тока диффузионной влаги. Величина коэффициента влагопроводности древесины сосны по высоте ствола дерева в среднем в тангенциальном направлении меньше, чем в радиальном направлении, при прочих равных условиях, примерно на 25 %. В древесине сосны, повреждённой пожаром, наоборот, интенсивность тока влаги в тангенциальном направлении выше, чем в радиальном направлении, в среднем на 12,5 %.

Представляется целесообразным производить предварительную отсортировку пиломатериалов из комлевой части ствола перед атмосферной или камерной сушкой.

Закономерности изменения величины коэффициента влагопроводности, в зависимости от влажности древесины, позволят скорректировать существующие режимы для камерной и атмосферной сушки, сократить продолжительность процесса сушки и уменьшить величину брака по растрескиванию.