Влияние АЦЦП- и РФ-позитивности на формирование исходов раннего ревматоидного артрита в длительной перспективе

Автор: Ермакова Ю.А., Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л., Демидова Н.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 2 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: определить влияние антител к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) и ревматоидного фактора (РФ) на формирование 5-летних исходов раннего ревматоидного артрита (РА). Материал и методы. Включено 204 пациента с ранним РА (0,05. Между РФ (+) (п=138) и РФ (-) пациентами (п=66) достоверных различий в отношении активности РА обнаружено не было (р>0,05). Исходно и спустя 1 год модифицированный индекс Шарпа (М±а) в группах АЦЦП (+) и АЦЦП (-) был равен 19,7±10,5 (15,1±8,9), 25,4±16,8 (20,3±12,2), р>0,05. Спустя 2, 3, 4 и 5 лет — 33,5±20,8 (25,3±14,2), 40,8±26,8 (31,9±20,2), 48,0±28,8 (37,2±22,6) и 55,6±30,5 (44,0±24,5) соответственно, р

Аццп- и рф-позитивность, генно-инженерные биологические препараты, ревматоидный артрит

Короткий адрес: https://sciup.org/14918104

IDR: 14918104

Текст научной статьи Влияние АЦЦП- и РФ-позитивности на формирование исходов раннего ревматоидного артрита в длительной перспективе

1 Введение. Для сохранения качества жизни больных ревматоидным артритом (РА) на должном уровне прогнозирование течения заболевания, темпов его структурного повреждения не теряет своей актуальности.

Определение предикторов неблагоприятных исходов РА позволяет принимать обоснованные меры по предотвращению их формирования, максимально используя ресурсы современной фармакотерапии, контролируя ответ на нее [1]. Кроме того, данная информация позволяет защитить пациентов с альтернативным течением РА от возможного избыточного лечения, чреватого токсичностью. В свою очередь, резонная индивидуализированная терапевтическая тактика способствует рациональному распределению ресурсов здравоохранения [2].

Так, к маркерам более быстрого рентгенологического прогрессирования рядом авторов традиционно принято относить АЦЦП и РФ [3–5, 6].

По данным K. P Machold и соавт. [7], даже при очень раннем начале приема синтетических базисных противовоспалительных препаратов (с-БПВП) (менее 3 месяцев от появления первых симптомов) у части пациентов эрозивный процесс продолжает распространяться. При 3-летнем наблюдении 55 человек с очень ранним РА (<3 месяцев) появление новых эрозий отмечалось у 63,6% больных. При этом у 74,3% из них эрозии сформировались уже в течение первого года болезни. К основным предикторам неблагоприятного структурного прогноза авторы от-

несли: позитивность по АЦЦП и РФ, высокую активность заболевания и ее стойкое сохранение, СРБ и количество припухших суставов.

N. Courvoisier, M. Dougados [8] и соавт. в рамках 10-летнего проспективного исследования определили основные прогностические факторы отрицательной рентгенологической динамики: АЦЦП, высокие исходные значения общего счета эрозий (модифицированный индекс Шарпа) и СОЭ. Данные были получены в результате проведения логистического регрессионного анализа в рамках наблюдения когорты больных ранним РА (n=191).

На базе ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой» в рамках программы «РАДИКАЛ» (Ранний Артрит: Диагностика, Исходы, Критерии, Активное Лечение) Н. В. Демидовой осуществлена оценка взаимосвязи иммуногенетических и иммунологических маркеров и доказано их влияние на активность заболевания и рентгенологическое прогрессирование у больных ранним РА [9–11] . По данным 2-летнего наблюдения 123 пациентов, получающих с-БПВП, было выявлено, что наличие АЦЦП является мощным предиктором быстропрогрессирующего варианта течения болезни, в том числе развития эрозивного процесса, а при совместном определении AЦЦП и SE («shared epitope») новые эрозии появлялись в 2 раза чаще. В целом в начале исследования 18,7% пациентов имели эрозии в суставах, спустя 2 года количество таких больных увеличилось до 48,8%.

-

A. A. Jilani и C. G. Mackworth-Younq [12] , c целью собрать обновленную информацию о значимости АЦЦП в качестве прогностического маркера при РА, представили аналитический обзор по данным 25 исследований (6421 пациент, максимальная дли-

- тельность наблюдения 10 лет), которые также подтверждают тот факт, что АЦЦП является мощным предиктором развития эрозивного процесса.

Следует подчеркнуть, что изучение влияния АЦЦП- и РФ-позитивности на долгосрочный прогноз при раннем РА представляется особенно важным, поскольку позволяет сформировать более полное понимание о течении и исходах данного заболевания, оценить успех и учесть ошибки соответствующих тактик ведения и лечения пациентов.

В связи с немногочисленностью подобных современных работ в Российской Федерации, основанных на длительном наблюдении большого количества пациентов, данное исследование представляется интересным и актуальным.

Цель: оценка влияния наличия АЦЦП и РФ в дебюте заболевания на формирование основных исходов раннего РА при 5-летнем наблюдении.

Материал и методы. В течение пяти лет нами наблюдались 204 пациента, ранее вошедших в программу «РАДИКАЛ» в период с 2003 по 2007 г. При первом обследовании в клинике им был установлен диагноз РА. Длительность заболевания на момент включения составляла ≤2 лет. Первоначально было включено 448 больных с ранним РА, из них в процессе наблюдения по различным причинам (несоответствие критериям включения в настоящее исследование, убытие из региона, нерегулярные визиты к врачу-ревматологу, отказ продолжить участие в программе и т.д.) выпали 244 пациента, в результате для статистического анализа были доступны данные 204 больных. Подробная характеристика когорты представлена в табл. 1.

В исследуемой группе преобладали позитивные по РФ, АЦЦП пациенты, среднего возраста, преимущественно женщины. На момент включения 129 (63%) пациентов имели умеренную активность заболевания, 66 (33%) высокую, 9 (4%) низкую. Большинство пациентов соответствовали II функциональному классу. Из 204 человек 34 (16,5%) на момент включения уже имели эрозии в суставах по данным рентгенографии.

На протяжении пяти лет ежегодно проводилась оценка активности заболевания (количество болезненных и припухших суставов, общая оценка состояния здоровья больного по ВАШ, СОЭ, индекс DAS28), функционального статуса (ФК, HAQ), степени рентгенологического прогрессирования (учитывалось наличие эрозий, рентгенологическая стадия по Штейнброкеру, модифицированный индекс Шарпа), эффективности терапии (по критериям ACR) [13].

Назначение противовоспалительных препаратов и, при необходимости, их замена осуществлялись согласно принципу тщательного контроля [14–17] и клинических рекомендаций, с учетом переносимости и терапевтического ответа каждые 3–6 мес. При необходимости коррекция терапии проводилась индивидуально на основании решения врачебного консилиума. Терапия начиналась с назначения максимально переносимых доз метотрексата (МТ), доза которого при возможности повышалась до 25–30 мг/нед с учетом переносимости, у ряда больных с противопоказаниями к назначению МТ первым препаратом был лефлуномид (ЛЕФ) или сульфасалазин (ССЗ). При недостаточном ответе на с-БПВП принималось решение о назначении комбинации с-БПВП и генноинженерного биологического препарата (ГИБП), как правило, ингибитором фактора некроза опухоли альфа (и-ФНО-α), при сохранении высокой активности

Таблица 1

Для статистического анализа использовалась программа SPSS Statistics 17,0. Распределение в отношении индексов HAQ и общего счета эрозий (ОСЭ) модифицированного индекса Шарпа отличалось от нормального. Указывалось значение вероятности (р), выбирался уровень статистической значимости,

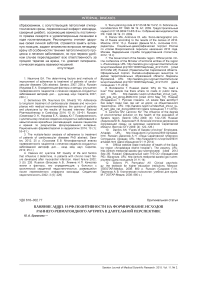

Рис. 1. 5-летняя динамика индексов DAS28-СОЭ, HAQ и ОСЭ (модифицированный индекс Шарпа), Ме

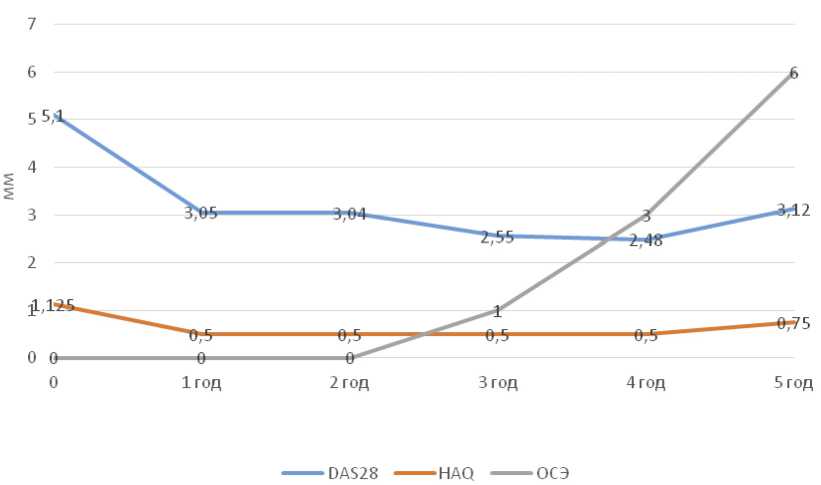

Рис. 2. 5-летняя динамика ОСЭ, ОСС, СС (модифицированный индекс Шарпа, Ме)

равный 0,05 или 0,01. Результаты считались статистически достоверными при р<0,05.

Результаты. Спустя один год наблюдения нами было зафиксировано значительное уменьшение индекса DAS28 — с 5,1 [4,49; 5,85] до 3,05 [2,25; 4;43] (p<0,05). На протяжении следующих четырех лет его значения оставались достаточно стабильными, к концу 5-го года составив 3,12 [1,86; 4;32] (p<0,05). Та же тенденция касалась и индекса HAQ, медиана которого, будучи исходно равной 1,125 [0,625; 1,75], к концу 1-го года снизилась до 0,5 [0,125; 1,0] (p<0,05), соответствуя популяционным значениям. Это улучшение сохранялось до конца 4-го года. По прошествии пяти лет наблюдения отмечалось некоторое прогрессирование функциональных нарушений, а именно увеличение медианы индекса HAQ до 0,75 [0,125; 1,125] (p<0,05), что может быть следствием развития эрозивно-деструктивного процесса в суставах (рис. 1).

Несмотря на умеренную выраженность клинических и функциональных изменений, на протяжении всего срока наблюдения у пациентов регистрировалось увеличение случаев эрозивного артрита. Так, в дебюте заболевания 34 (16,5%) больных имели эрозии в суставах. Спустя 5 лет наблюдения их количество составило 149 (73%), р<0,01. Однако, при детальной оценке выраженности рентгенологического прогрессирования с помощью модифицированного индекса Шарпа, у большинства пациентов структурные изменения носили слабовыраженный характер (рис. 2). Так, медиана ОСЭ, равная исходно 0 [0–0], спустя 5 лет составила 6 [0–14], p<0,05. В динамике суммарного счета (СС) Шарпа преимущественную роль играл общий счет сужения суставных щелей (ОСС), в отличие от эрозивного компонента. На протяжении первых трех лет эрозивные изменения в суставах были единичны и незначительны. Они стали более заметны спустя 4 и 5 лет, p<0,05 (см. рис. 2).

Среднее значение индекса DAS28 при включении в группе АЦЦП (+) (n=117) составило 5,30±1,09 в отличие от группы AЦЦП (-) (n=87), где оно было равно 4,92±1,18 (p<0,05). Спустя 1, 2, 3 и 4 года эти значения составили 3,65±1,65 (3,18±1,24), 3,35±1,13 (2,99±1,11), 3,15±1,49 (2,65±1,11), 3,04±1,32 (2,58±1,09), p<0,05. По прошествии пяти лет наблюдения достоверных различий между группами в отношении индекса DAS28 получено не было: 3,57±1,56 и 3,32±2,41 соответственно (p>0,05).

Между РФ-позитивными (n=138) и РФ-негативными пациентами (n=66) мы не зафиксировали достоверных различий в отношении активности РА на протяжении всего срока наблюдения (p>0,05). Исходно М±σ индекса DAS28 в обеих группах были равны 5,20±1,34 и 5,01±1,10, спустя 5 лет данные показатели составили 3,42±1,46 и 3,16±1,56 соответственно (p>0,05).

Динамика активности РА в группах, одновременно позитивных и негативных по АЦЦП и РФ, представлена в табл. 2.

Как видно из табл. 2, спустя 3 года наблюдения в двух группах формируются устойчивые различия (р<0,05). Так, в группе АЦЦП+/РФ+ средние значения индекса DAS28 были выше, к концу наблюдения соответствуя умеренной активности (3,50±1,50), в отличие от группы АЦЦП-/РФ- (2,96±1,44).

Рентгенологическое прогрессирование в группе АЦЦП (+) было более выраженным начиная со 2-го года наблюдения (табл. 3). Та же тенденция касалась и РФ-позитивных больных (табл. 4).

Пациенты, у которых в дебюте одновременно определялись положительные титры АЦЦП и РФ, соответствовали худшему структурному прогнозу в связи с более существенной рентгенологической динамикой (табл. 5).

Достоверных различий по частоте назначения БПВП и ГИБП между группами РФ и АЦЦП позитивных и негативных больных выявлено не было.

Обсуждение. На протяжении первых четырех лет АЦЦП-позитивные пациенты имели более высокие значения индекса DAS28 (p<0,05). Это может

Таблица 2

|

Годы |

DAS28-СОЭ |

р |

|

|

АЦЦП+/РФ+ |

АЦЦП-/РФ — |

||

|

Исходно |

5,32±1,11 |

4,97±1,20 |

>0,05 |

|

1 |

3,62±1,35 |

3,11±1,33 |

<0,05 |

|

2 |

3,37±1,42 |

2,89±1,13 |

>0,05 |

|

3 |

3,16±1,55 |

2,61±1,12 |

<0,05 |

|

4 |

3,05±1,34 |

2,56±1,07 |

<0,05 |

|

5 |

3,50±1,50 |

2,96±1,44 |

<0,05 |

Таблица 3

|

Годы |

СС Шарпа |

р |

|

|

АЦЦП (+) |

АЦЦП (-) |

||

|

Исходно |

19,7±10,5 |

15,1±8,9 |

>0,05 |

|

1 |

25,4±16,8 |

20,3±12,2 |

>0,05 |

|

2 |

33,5±20,8 |

25,3±14,2 |

<0,05 |

|

3 |

40,8±26,8 |

31,9±20,2 |

<0,05 |

|

4 |

48,0±28,8 |

37,2±22,6 |

<0,05 |

|

5 |

55,6±30,5 |

44,0±24,5 |

<0,05 |

Таблица 4

|

Годы |

СС Шарпа |

р |

|

|

РФ (+) |

РФ (-) |

||

|

Исходно |

18,5±10,7 |

15,9±9,6 |

> 0,05 |

|

1 |

23,7±14,0 |

21,6±12,4 |

> 0,05 |

|

2 |

31,6±20,6 |

25,5±14,1 |

> 0,05 |

|

3 |

39,3±21,9 |

30,6±18,4 |

< 0,05 |

|

4 |

45,9±24,1 |

35,8±19,9 |

< 0,05 |

|

5 |

54,0±32,6 |

41,1±21,6 |

< 0,05 |

-

A. Gupta, R. Kaushik и соавт. [18] по результатам своей работы пришли к выводу, что уровень АЦЦП значительно коррелирует с выраженностью рентгенологического повреждения (p<0,05), при этом с активностью РА (DAS28-СОЭ) наблюдается отсутствие положительной корреляции (р>0,05).

При проведении оценки рентгенологической динамики нами выявлено, что АЦЦП-позитивные и РФ-позитивные пациенты подвержены более быстрым темпам рентгенологического прогрессирования. Средние значения СС модифицированного индекса Шарпа в группах АЦЦП (+) и РФ (+) исходно и через 5 лет составили 19,7±10,5–55,6±30,5 и 18,5±10,7– 54,0±32,6 соответственно, в отличие от групп АЦЦП (-) и РФ (-), где тот же параметр был равен 15,1±8,9– 44,0±24,5 и 15,9±9,6–41,1±21,6 соответственно (р<0,05).

В свою очередь, M. van den Broek, L. Dirven и сотр. [19] в своей работе подчеркивают, что у пациентов с быстрой рентгенологической прогрессией (≥5 пунктов в год, модифицированный индекс Шарпа) достоверно чаще регистрируются положительные титры АЦЦП (82% против 60%) и РФ (77% против 57%). Они также имеют более высокие исходные значения СОЭ и HAQ (p<0,05) .

По нашим данным, при одновременном определении в дебюте заболевания положительных титров АЦЦП и РФ пациенты обладали более неблагоприятным как клиническим, так и рентгенологическим прогнозом. Через 3 года от начала наблюдения между группами сформировались существенные различия (DAS28, модифицированный индекс Шарпа), р<0,05.

J. Sokolove, D. S. Johnson и соавт. [20] при наблюдении 1488 пациентов с РА объясняют это тем, что АЦЦП+/РФ+ опосредует увеличение продукции провоспалительных цитокинов, в частности фактора некроза опухоли-альфа, что связано с нарастанием системного воспаления и активности заболевания. В свою очередь, авторы высказывают мнение, что именно моноклональный IgM-РФ, являясь катализатором, повышает способность АЦЦП стимулировать производство цитокинов макрофагами, тем самым усиливая патогенность АЦЦП при РА (in vitro, при сравнении трех групп АЦЦП+/РФ+, АЦЦП+/РФ-, АЦЦП-/РФ-, р=0,003).

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что АЦЦП и РФ являются предикторами неблагоприятного рентгенологического прогноза при раннем РА в 5-летней перспективе. Кроме того, у АЦЦП-позитивных пациентов в течение первых четырех лет наблюдается более тяжелое течение заболевания. Пациенты, позитивные по АЦЦП и РФ, являясь прогностически неблагоприятными, изначально требуют к себе повышенного внимания со стороны врачей-ревматологов. Это заключается в еще более тщательном контроле за заболеванием, в комплексной оценке ответа на терапию, в применении усиленных схем терапии, возможно, с использованием новых лекарственных препаратов (ГИБП), спектр которых на фармацевтическом рынке в настоящее время расширяется. Данная когорта больных, безусловно, нуждается в дальнейшем детальном изучении.

Список литературы Влияние АЦЦП- и РФ-позитивности на формирование исходов раннего ревматоидного артрита в длительной перспективе

- Каратеев Д.E. Современный взгляд на проблему быстропрогрессирующего ревматоидного артрита. Современная ревматология 2010; (2): 36-40

- Landewe R. Predictive markers in rapidly progressing rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 2007; 80: 8-15

- Каратеев Д.E. Основные тенденции и вариабельность эволюции ревматоидного артрита: результаты многолетнего наблюдения. Научно-практическая ревматология 2004; (1): 8-14

- Combe В, Dougados М, Goupille Р, et al. Prognostic Factors for Radiographic Damage in Early Rheumatoid Arthritis/Arthritis & Rheumatism 2001; 8 (44): 1736-43

- Paimela L, Palosuo T, Helve T, Ano K. Prognostic value of quantitative measurement of rheumatoid factor in early rheumatoid arthritis. Br.J. Rheumat. 1995; 34: 1146-50

- Forslind K, Ahilmen M, Eberhardt K, et al. Prediction of radiological outcome in early RA in clinical practice: role of antibodies to citrullinated peptides (anti-CCP). Ann Rheum Dis 2004; 63: 1090-95.

- Machold KP, Stamm ТА, Nell VPK, et al. Very recent onset rheumatoid arthritis: clinical and serological patient characteristics associated with radiographic progression over the first years of disease. Rheumatology 2007; 46: 342-49

- Courvoisier N, Dougados M, Cantagrel A, et al. Prognostic factors of 10-year radiographic outcome in early rheumatoid arthritis: a prospective study. Arthritis Research & Therapy 2008; 10: R10.