Влияние агломерационного фактора на развитие муниципальных образований Новосибирской области

Автор: Дружинин Павел Васильевич, Морошкина Марина Валерьевна, Седова Ксения Евгеньевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются муниципальные образования Новосибирской области в условиях концентрации населения и других ресурсов в столичной агломерации. Целью исследования является изучение влияния концентрации населения в Новосибирской агломерации на развитие муниципальных образований области и динамику развития экономики области в целом. Информационная база включает данные Росстата и его Новосибирского территориального подразделения. Исследовательский период составляет временной интервал с 2005 по 2022 год. Предложен подход с выделением трех территориальных секторов экономики, одним из которых является Новосибирская агломерация, два других включают успешно развивающиеся и депрессивные муниципальные образования в зависимости от динамики их показателей. Полученные сектора корректируются с учетом расположения муниципальных образований. Периферийные муниципальные образования, находясь под воздействием Новосибирской агломерации, характеризуются значительной миграцией населения, но в успешно развивающихся экономические показатели растут быстрее, чем в Новосибирской агломерации. На основе построенных по трем секторам производственных функций Кобба - Дугласа оценено влияние увеличения или уменьшения миграции в Новосибирскую агломерацию из других секторов. Полученные результаты дают возможность сформировать ряд направлений, которые позволят отдельным периферийным территориям успешно развиваться, в первую очередь при создании благоприятных условий жизнедеятельности населения. Проведенное исследование является частью исследовательского проекта по оценке влияния формирования и развития агломераций на экономику региона в целом. Полученные результаты могут быть использованы для региональных стратегических и программных документов.

Агломерации, периферия, муниципальные образования, производственные функции, миграция населения, развитие территории

Короткий адрес: https://sciup.org/147247193

IDR: 147247193 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/esc.2025.1.97.7

Текст научной статьи Влияние агломерационного фактора на развитие муниципальных образований Новосибирской области

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00446, , и темы № 122032200200-2 госзадания Института экономики КарНЦ РАН.

Значительное количество исследований посвящено пространственному развитию регионов в условиях концентрации ресурсов в его центре, построены различные модели для изучения протекающих процессов (Harris, 1954; Ellison, Glaser, 1997; Krugman, Venabies, 1997; Holmes, Stervens, 2002; Romer, 1992). Во многих исследованиях было показано, что существуют заметные экономические преимущества от концентрации экономической активности и формирования агломераций (Коломак, 2018; Коло-мак, Шерубнева, 2023; Павлов, Хмелева, 2023; Олифир, 2024). Отмечается, что для агломераций характерны более прогрессивная структура экономики и более высокие показатели экономического развития, такие как уровень развития производства, производительность факторов производства, среднемесячная заработная плата и другие (Зубаревич, 2006; Коломак, 2013; Ago et al., 2018). В агломерации концентриру- ются наукоемкие производства, причем в ее ядре сосредоточены более разнообразные кластеры, а на периферии – узкоспециализированные (Chica, 2016; Inkinen, Kaakinen, 2016).

Агломерации оказывают влияние на развитие окружающих территорий, причем крупнейшие из них – не только своего региона, но и соседних (Лукин, Ускова, 2018). В то же время исследования показали, что экономические выгоды и преимущества по мере удаления от центра агломерации имеют тенденцию к угасанию (Фаузер и др., 2021; Rosenthal, Strange, 2004). Было отмечено, что влияние численности населения агломерации на производительность факторов производства в различных видах хозяйственной и производственной деятельности уменьшается с расстоянием, процесс ослабления обычно начинается с расстояния примерно 60 км (Лавриненко и др., 2019; Олифир, 2022; Исаев и др., 2022). Также существует взаимо- связь плотности населения на территории агломерации и экономического роста (Chen et al., 2023).

При анализе развития европейских столиц была показана необходимость противостоять концентрации инвестиций в них из-за постепенного снижения их эффективности и развивать города второго уровня (Parkinson et al., 2015). В России в условиях депопуляции населения потенциал роста «вторых городов» ограничен, концентрация населения усиливает пространственное сжатие, отдаленные муниципальные образования быстрее теряют население (Мкртчян, Карачурина, 2014; Морошкина, 2023). В итоге рост агломерации и концентрация ресурсов в столице региона и ее окружении может вести к деградации периферии (Ускова, 2015). В связи с этим изучение проблемы влияния концентрации ресурсов в региональном центре на развитие экономики региона в целом актуально.

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года1 определила процессы развития агломерации в качестве одного из основных источников экономического роста. В ней были выделены крупнейшие и крупные российские агломерации. Но уже в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года2 больше внимания уделено межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации и проблемам территорий, которые теряют население из-за его миграции в агломерации.

Развитие окружающих агломерацию территорий зависит от удаленности от агломерационного центра и численности его населения (Буфетова, 2011; Буфетова, 2020). Ближайшие к столице региона муниципальные образования обычно растут, в более отдаленных снижается численность населения, причем чем дальше, тем быстрее. Следует отметить, что при определенных условиях успешно могут развиваться и достаточно отдаленные от агломерации муниципальные образования. При анализе развития муниципальных образований СЗФО было показано, что кроме окружающих региональный центр успешно развиваются муниципальные образования, имеющие транспортную инфраструктуру, учреждения среднего и высшего профессионального образования и часто находящиеся на границах региона, взаимодействующие с соседними субъектами (Дружинин, 2023). Отдельные муниципалитеты взаимодействуют с другими регионами и их предприятия встроены в крупные федеральные структуры, получают необходимые для развития ресурсы и реализуют инновационные проекты в различных видах деятельности (Кожевников, 2023; Кожевников, Ворошилов, 2024).

Новосибирск находится на востоке области. Анализ развития Новосибирской области показал, что западнее агломерации находятся медленно развивающиеся муниципальные образования, а еще западнее отдельные муниципальные образования развиваются заметно быстрее, чем Новосибирск (Коломак, 2024).

Научная проблема состоит в том, что развитие агломерации и концентрация в ней населения с определенного момента становятся тормозом для развития региона из-за деградации периферии, а влияние развития агломерации на экономику региона в целом слабо изучено. Периферийные территории могут успешно развиваться, но чаще могут оказаться «заброшенными» (left behind places), быстро теряющими население (MacKinnon et al., 2021; Pugh, Dubois, 2021). В значительной степени это зависит от обеспеченности инфраструктурой, но действуют и другие факторы (Glass et al., 2019; Коломак, 2024).

Значит, можно предположить, что при определенных условиях на некотором отдалении от агломерации могут формироваться развивающиеся территории, для более успешного развития которых требуется поддержка властей. Развитие агломераций может привести к опустыниванию значительной части территории региона, и региональные власти должны стимулировать развитие муниципальных образований, обладающих необходимым потенциалом для развития. Развиваясь, они могут улучшать качество жизни и, постепенно расширяясь, создать условия для развития окружающих их муниципальных образований.

Соответственно, цель исследования – изучение влияния концентрации населения в Новосибирской агломерации на развитие других муниципальных образований области, выявление успешно развивающихся муниципальных образований и оценка влияния изменения миграции из них в агломерацию.

Для достижения поставленной цели необходимо решить целый ряд задач, которые позволят получить новые результаты:

-

1) разработка методического подхода для анализа последствий концентрации ресурсов в агломерации;

-

2) анализ динамики показателей развития муниципальных образований Новосибирской агломерации и их агрегированных секторов;

-

3) построение производственных функций и оценка влияния уменьшения/увеличения миграции и занятости населения между секторами на динамику экономики области.

Методика и данные

По результатам анализа развития регионов и агломераций в России разработан подход к выделению территориальных секторов в зависимости от характеристик развития территорий и их географического положения. Регион разделяется на агломерацию и периферию. Основная особенность подхода состоит в выделении трех территориальных секторов: агломерация, успешно развивающиеся территории и медленно развивающиеся (депрессивные) территории. Методика разрабатывалась на основе анализа развития различных регионов с крупнейшими, крупными агломерациями и небольшими столицами.

Для апробации предложенного подхода использовались данные Росстата3 и Новосибирск-стата4. Для построения агрегированных терри- ториальных секторов и модели были получены данные по муниципальным образованиям по следующим показателям: отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), в т. ч. Промышленностью; среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства); инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) и численность населения на 1 января. Данные по отгруженной продукции есть лишь с 2014 года, что ограничило период исследования. Стоимостные показатели муниципальных образований пересчитывались в индексы через их удельные веса в соответствующем региональном показателе (динамика инвестиций и промышленного производства), по которому уже ранее был получен ряд в сопоставимом виде, по данным, имеющимся в сборниках Росстата. Проблема заключается в отсутствии индексов отгруженной продукции по региону. В данном случае брались динамика ВРП и удельные веса муниципальных образований по объему отгруженной продукции, рассчитывалась приближенная оценка индексов для трех выделенных территориальных секторов. Кроме кумулятивных инвестиций строилась приближенная динамика основных фондов исходя из их структуры на конец 2013 года и динамики инвестиций.

В исследовании Новосибирская агломерация определялась на основе Постановления Правительства Новосибирской области от 19 марта 2019 г. № 105-п5, в нее были включены городские округа Новосибирск, Бердск, Иски-тим, Кольцово, Обь и муниципальные районы Искитимский, Колыванский, Коченевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский и Тогучинский, всего 12 муниципальных образований. Также существуют другие подходы, например, в Приказе Минэкономразвития России от 26.09.2023 № 669 (ред. от 31.05.2024) «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших городских агломераций»6 нет Искитимского, Ордынского и Тогучинского муниципальных образований. В документах ЦСР не включены Ордынский и Тогучинский муниципальные районы7.

Второй сектор выделялся путем анализа динамики численности населения, занятости, инвестиций, объемов производства и производительности труда муниципальных образований области и сравнения этих показателей с соответствующими показателями Новосибирска и области, что позволило выделить более успешно развивающиеся муниципальные образования. У них есть потенциал для развития, их основные показатели (инвестиции, объем производства и производительность труда) имеют существенно лучшую, чем у региона в целом, динамику. На основе проведенного анализа к успешно развивающимся муниципальным образованиям были отнесены девять: Барабин-ский, Болотницкий, Здвинский, Каргатский, Куйбышевский, Маслянинский, Татарский, Чановский и Чулымский районы. В дальнейшем данный перечень уточнялся с учетом географического положения муниципалитетов, наличия транспортной инфраструктуры и особенностей развития их экономики.

Третий сектор – муниципалитеты, теряющие человеческий капитал и иные ресурсы, подчиняющиеся общей закономерности: чем дальше от столицы региона, тем быстрее падает численность населения и другие показатели; это муниципалитеты депрессивные или медленно растущие.

После агрегирования показателей по полученным трем территориальным секторам строились графики, анализ которых позволил проверить обоснованность агрегирования и выявить, существуют ли определенные зависимости.

В итоге в соответствии с региональными документами первоначально в состав Новосибирской агломерации было включено 12 муниципальных образований, 9 отнесены к развивающимся и 14 – к депрессивным.

В 2018 году началось формирование Бара-бинско-Куйбышевской агломерации8 в северозападной части области в составе Барабинско-го, Куйбышевского, Северного и Здвинского районов. Был сформирован Координационный совет, но активная деятельность пока отсутствует. Также следует отметить неоднородность формирующейся агломерации, наряду с развитыми муниципальными образованиями в агломерацию входит и Северное с низким уровнем экономического развития.

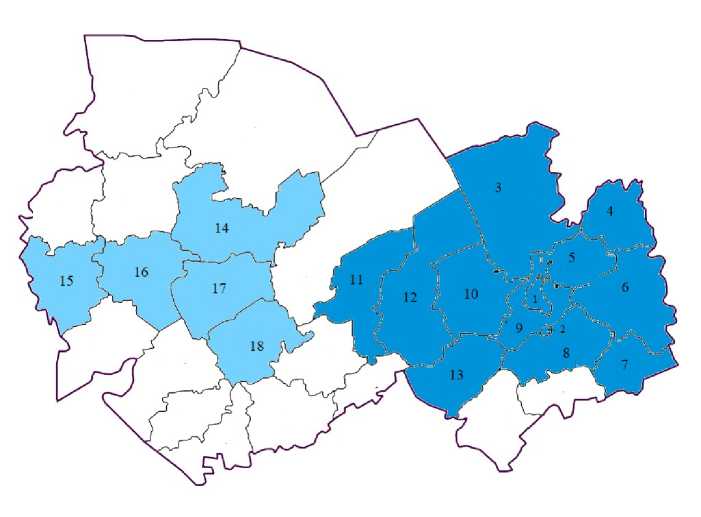

Анализ расположения развивающихся муниципальных образований показал, что два из них (Болотнинский и Маслянинский районы) расположены вплотную к Новосибирской агломерации с востока, а два (Каргатский и Чулымский) примыкают с запада на Транссибирской магистрали, и можно предположить, что через некоторое время они войдут в агломерацию. Оставшиеся пять либо входят в Барабинско-Куйбышевскую агломерацию, либо примыкают к ней. В таком случае можно рассмотреть еще один вариант агрегирования муниципальных образований, который в итоге стал основным, включив в расширенную Новосибирскую агломерацию 16 муниципальных образований, а в расширенную Барабинско-Куйбышевскую агломерацию пять муниципальных образований (далее в статье именно эти пять муниципальных образований будут пониматься как Барабинско-Куйбышевская агломерация). К депрессивным в обоих вариантах были отнесены 14 муниципальных образований (рис. 1) .

По полученным данным строились и анализировались графики для выявления зависимостей показателей, строились производственные функции, в которых рассматривалась зависимость динамики отгруженной продукции от динамики численности занятых и кумулятивных инвестиций (или основных фондов):

Y i ( t ) = A i * к а ( t ) X !*( t) , (1)

где: Y(t) – отгруженная продукция;

K(t) – кумулятивные инвестиции (основные фонды);

L(t) – численность занятых;

i – сектор; t – год; A , α, β – константы.

Рис. 1. Муниципальные образования Новосибирской области

Выделены: синим – расширенная Новосибирская агломерация (1 – Новосибирск, 2 – Бердск, 3 – Колыванский муниципальный район, 4 – Болотнинский, 5 – Мошковский, 6 – Тогучинский, 7 – Маслянинский, 8 – Искитимский, включая г. Искитим, 9 – Новосибирский, включая г. Обь и р.п. Кольцово, 10 – Коченёвский, 11 – Каргатский, 12 – Чулымский, 13 – Ордынский), голубым – расширенная Барабинско-Куйбышевская агломерация (14 – Куйбышевский муниципальный район, 15 –Татарский, 16 – Чановский, 17 – Барабинский, 18 – Здвинский)

В качестве инструментов использовались стандартные пакеты Excel и Statistica.

На основе построенных функций анализировалось, может ли увеличение или уменьшение миграции (соответственно, изменение структуры занятости) в Новосибирскую агломерацию повлиять на динамику ВРП области. Для примерной оценки потенциальных результатов уменьшения (увеличения) концентрации населения в агломерации переносили часть занятости из одного территориального сектора в другой при сохранении фондовооруженности в секторе (с соответствующим изменением кумулятивных инвестиций или основных фондов). По уравнению (1) рассчитывалось изменение суммарной отгруженной продукции при условии, что численность занятых и инвестиции по региону в целом не менялись.

Ранее была разработана оптимизационная трехсекторная модель экономики региона на базе производственных функций Кобба – Дугласа, причем сумма занятых и основных фондов (кумулятивных инвестиций) фиксирована (Дружинин, 1990):

Y ( t ) = ^ A i x К a ( t ) x L. e ( t ) - > max . (2) i

На основе специальной программы были проведены расчеты оптимального распределения ресурсов для максимизации объемов производства без ограничений и при фиксации структуры одного из показателей по секторам за 2014–2022 гг. В оптимальной структуре соотношение фондоотдачи секторов определяется соотношением эластичностей по фондам, а соотношение производительности труда секторов – соотношением эластичностей по труду.

Результаты

Численность населения Новосибирской области выросла по сравнению с 2000 годом на 2,6%, в отличие от большинства регионов Сибирского федерального округа (СФО), причем численность населения округа в целом снизилась на 8,8%. Наибольшая численность населения области зафиксирована в 2018 году. Заметим, что численность занятых была максимальной в 2012 году, а затем в Новосибирской области она уменьшилась на 3,4%. ВРП области рос быстрее, чем в других регионах СФО, по сравнению с 2000 годом он увеличился в 2,6 раза, а в СФО в целом – в 2 раза.

Разница подходов к выделению агломераций сказывается только на динамике показателей развивающихся муниципальных образований, поскольку выделенные четыре муниципальных образования, примыкающие к Новосибирской агломерации, развиваются быстрее, чем оставшиеся пять (Барабинско-Куйбышевская агломерация), вероятнее всего благодаря близости к Новосибирску. Из них только Маслянинский район имеет низкие показатели средней выручки и прибыли (Коло-мак, Шерубнева, 2023). В первом варианте в Барабинско-Куйбышевской агломерации медленнее сокращаются население и занятость, быстрее растут инвестиции, объемы отгруженной продукции и производительность труда. Во втором варианте в Барабинско-Куйбышевской агломерации производительность труда выросла за 2014–2022 гг. лишь на 2/3, а в расширен- ной Новосибирской агломерации – на 29%, что незначительно отличается от первого варианта агрегирования (28%). Далее рассматривается второй вариант, учитывающий географическое положение муниципальных образований.

В Новосибирске проживает 58,4% населения области, соответственно, велика концентрация производств в Новосибирской агломерации, по большинству показателей – более 80%, а по отгруженной продукции – более 90%, объемам промышленного производства – более 95%.

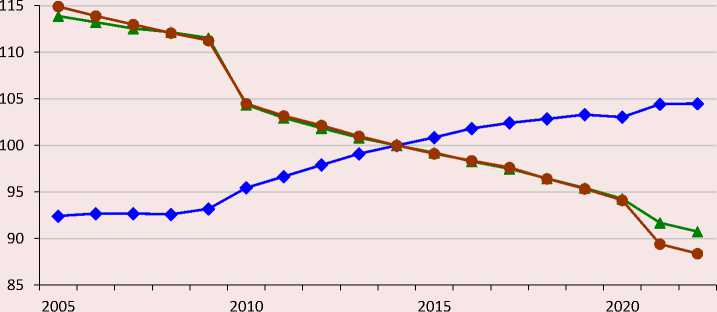

За период 2005–2022 гг. численность населения Новосибирской агломерации, как и большинства крупнейших агломераций России, выросла. Миграция направлена в основном в Новосибирскую агломерацию, в 2023 году за ее пределами только Барабинский район имел положительное сальдо миграции. Соответственно, численность населения в агломерации за 2005–2022 гг. выросла примерно на 13%, уменьшившись в двух других секторах на 22 и 23% (рис. 2) . Резкое изменение численности населения в 2010 и 2021 гг. связано с более точной оценкой по результатам переписей населения.

Рис. 2. Динамика численности населения трех территориальных секторов Новосибирской области относительно 2014 г.

— ♦ — Агломерация —*— Развивающиеся —•—Депрессивные

Источник: рассчитано авторами на основании данных Росстата.

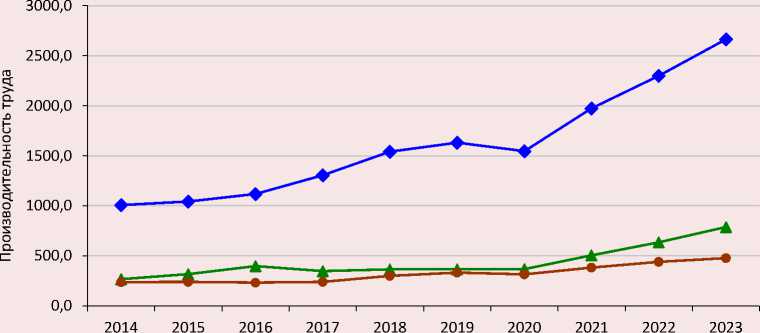

Количество занятых в области уменьшалось, но если в агломерациях это сокращение было относительно небольшим, на 13% за 2005–2022 гг. в столичной и на 17% в Барабин-ско-Куйбышевской, то в депрессивных муниципальных образованиях почти в два раза. Однако по отношению к инвестициям наблюдается иная ситуация: если в Новосибирскую агломерацию они выросли в 1,9 раза, то в Бара-бинско-Куйбышевскую – в 4,6 раза. В результате объем отгруженной продукции быстрее вырос в Барабинско-Куйбышевской агломерации, примерно в 1,4 раза, а в Новосибирской – в 1,2 раза. Соответственно, производительность тру- да за 2014–2022 гг. в Барабинско-Куйбышев-ской агломерации возросла почти в 1,7 раза, в Новосибирской – в 1,3 раза, а в депрессивных муниципальных образованиях – снизилась на 7% (рис. 3).

Также анализировалась зависимость производительности труда от фондовооруженности, которая рассчитывалась и по кумулятивным инвестициям за 4 года, и по оценке динамики основных фондов. В данном случае для агрегированных территориальных секторов использовались линейно однородные производственные функции Кобба – Дугласа, у которых сумма факторных эластичностей равна единице (табл. 1) .

Рис. 3. Динамика производительности труда трех территориальных секторов Новосибирской области относительно 2014 г., %

— ♦ — Агломерация —A— Развивающиеся —•—Депрессивные

Источник: рассчитано авторами на основании данных Росстата.

Таблица 1. Результаты расчетов параметров функций Кобба – Дугласа для трех секторов экономики Новосибирской области за 2014–2022 гг.

|

Параметр |

Значение параметров и статистических характеристик |

||

|

Новосибирская агломерация |

Барабинско-Куйбышевская агломерация |

Депрессивные муниципальные образования |

|

|

ln A |

1,843* |

2,008* |

-2,778* |

|

α |

0,594* |

0,581* |

0,163* |

|

β |

0,406* |

0,419* |

0,832* |

|

R2 |

0,95 |

0,72 |

0,56 |

|

p |

0,00001 |

0,00360 |

0,08579 |

* p < 0,01.

Источник: данные Росстата.

Необходимо отметить, что разница эффективности инвестиций двух агломераций несущественна и намного больше, чем у депрессивных муниципальных образований, значит, эффективность вложения инвестиций в Барабинско-Куйбышевскую агломерацию столь же велика, как и в Новосибирскую.

На основе полученных результатов оценивалось, как изменится объем производства в области при уменьшении или увеличении миграции между рассматриваемыми секторами. Анализировалось перераспределение численности населения (соответственно, количества занятых) между секторами. Поскольку занятость в Барабинско-Куйбышевской агломерации и депрессивных муниципальных образованиях невелика (5,2 и 8,3%), то перемещение 1% занятых из них в Новосибирскую агломерацию почти не увеличивает объемы производства в области в целом. Обратный переток 1% занятых в депрессивные муниципальные образования приведет к снижению объемов производства области примерно на 0,3% и немного меньше при перетоке в Барабинско-Куйбышев-скую агломерацию, поскольку эластичность по фондам двух агломераций различается незначительно. Если региональные власти целенаправленно будут поддерживать развитие Барабинско-Куйбышевской агломерации и миграция из нее прекратится, то потери ВРП в первое время будут незначительны, но в дальнейшем ее развитие может способствовать стабилизации ситуации и в соседних муниципальных образованиях.

Нами осуществлен анализ различий реальной и оптимальной структуры экономики региона. Расчеты оптимальной структуры экономики регионов иногда приводят к малореальным результатам при достаточно большой разности факторных эластичностей по выделенным секторам. В Новосибирской области разница эластичностей двух агломераций незначительна, наблюдается высокая концентрация производства в эффективной Новосибирской агломерации, в результате оптимальная структура экономики близка к реальной (табл. 2) .

В Новосибирской области отклонение объемов производства нарастает от 4% в 2014 году до 12% в 2022 году без ограничений и от 1 до 9% при ограничениях на структуру фондов или труда. Без ограничений почти все ресурсы перемещаются в Новосибирскую агломерацию, а при фиксированной структуре производства ресурсы в двух других секторах снижаются примерно в два раза. В Барабинско-Куйбышевской агломерации при фиксированной структуре занятых стоимость фондов уменьшается примерно в три раза, а при фиксированной структуре основных фондов занятость снижается примерно в шесть раз. Аналогичные изменения происходят у депрессивных муниципальных образований. Основная причина – высокая производительность труда в промышленной Новосибирской агломерации и высокая доля сельского хозяйства в Барабинско-Куйбышевской агломерации (рис. 4).

Таблица 2. Результаты расчетов оптимальной структуры для трех секторов экономики Новосибирской области за 2014–2022 гг. (2014 – 100%)

|

Год |

Фактические значения, индекс отгруженной продукции |

Расчеты без ограничений |

Расчеты с сохранением структуры занятости |

Расчеты с сохранением структуры фондов |

Расчеты с сохранением структуры выпуска |

|

2014 |

100,0 |

104,7 |

101,7 |

101,7 |

101,3 |

|

2015 |

98,0 |

107,8 |

104,6 |

104,6 |

104,0 |

|

2016 |

99,0 |

110,6 |

107,3 |

107,3 |

106,4 |

|

2017 |

103,2 |

113,6 |

110,1 |

110,1 |

109,6 |

|

2018 |

106,7 |

117,0 |

113,5 |

113,4 |

113,2 |

|

2019 |

109,5 |

120,7 |

117,0 |

116,9 |

116,7 |

|

2020 |

108,0 |

125,0 |

121,2 |

121,0 |

120,7 |

|

2021 |

116,4 |

129,5 |

125,5 |

125,3 |

125,0 |

|

2022 |

119,8 |

134,0 |

130,0 |

129,6 |

129,1 |

|

Источник: данные Росстата. |

|||||

Рис. 4. Динамика производительности труда трех территориальных секторов Новосибирской области в текущих ценах, тыс. руб.

— ♦ —Агломерация —л— Развивающиеся —•— Депрессивные

Источник: рассчитано авторами на основании данных Росстата.

Обсуждение

Предложенный нами новый подход с выделением трех секторов позволил показать, что за пределами столичной агломерации есть муниципальные образования, которые развиваются не менее успешно. Полученные результаты отображают определенные отличия, характерные для азиатской части России. Если в европейских регионах сокращение населения периферии оказывает отрицательное влияние на динамику ВРП, то в азиатской части скорее положительное: чем быстрее убывает население периферии региона, тем быстрее растет ВРП на душу населения (Дружинин и др., 2024). Разная структура экономики ведет к значительной разнице производительности труда в центре и на периферии. Ранее уже отмечалось, что производительность труда, как правило, в агломерации намного выше, чем на территориях, в нее не входящих (Исаев и др., 2022). Смена места жительства ведет к смене вида деятельности на более высокопроизводительный и доходный, что способствует миграции в столичные агломерации.

Развитию муниципальных образований за пределами столичной агломерации мешают слабые межмуниципальные взаимодействия, влияние столичной агломерации на периферию очень слабое, многие соглашения имеют формальный характер, в региональных стратегических документах вопросы активизации агломерационных процессов не отражаются или отражаются слабо, нет согласованности документов разного уровня (Дружинин, Кузнецова, 2023; Секушина, Кожевников, 2024; Угрюмова, Савельева, 2023). В результате возникает опасность «анклавизации» региона, когда почти все население живет в его столице, а остальная территория, когда-то густо населенная, осваивается вахтовым методом (Копытова, Патрако-ва, 2024).

Барабинско-Куйбышевская агломерация небольшая по численности населения, в ней проживает меньше 200 тыс. человек. Исследование относительно небольших столичных агломераций показало, что они могут успешно развиваться при определенных условиях (Кожевников, Ворошилов, 2024). В Бара- бинско-Куйбышевской агломерации имеется значительное количество учреждений среднего профессионального образования, которые готовят специалистов, нужных для развития экономики, есть также филиал и представительство вузов. Их наличие способствовало достаточно медленному снижению занятости в отличие от депрессивных муниципальных образований. Создание новых предприятий в настоящее время сдерживается отсутствием квалифицированных кадров, в связи с чем необходимо увеличивать финансирование системы профессионального образования.

Имеющийся потенциал нуждается в поддержке в первую очередь со стороны региональных властей. Кроме развития образовательных учреждений нужно способствовать созданию более благоприятных условий для жизни населения, что касается обновления социальной инфраструктуры и инженерных сетей, качества городской среды и создания условий для отдыха и занятий спортом.

Заключение

В работе рассмотрено развитие муниципальных образований Новосибирской области, выделена Новосибирская агломерация и в зависимости от динамики показателей остальных муниципальных образований и их географического положения определены два территориальных сектора – успешно развивающиеся (Барабинско-Куйбышевская агломерация) и депрессивные муниципальные образования. Оба сектора теряют население, но в первом объемы производства и производительность труда растут быстрее, чем в Новосибирской агломерации.

В ходе анализа динамики показателей и построения производственных функций выявлено, что эффективность Новосибирской и Бара-бинско-Куйбышевской агломераций различается незначительно, но более высокий уровень производительности труда ведет к тому, что переток ресурсов в Новосибирскую агломерацию приводит к повышению эффективности экономики области в целом. В то же время дальнейшая концентрация населения в Новосибирской агломерации через некоторое время приведет ухудшению показателей Барабинско-Куйбы-шевской агломерации, ускорению снижения занятости в ней и ускорит процесс опустынивания территории области на западе.

В европейской части страны за пределами Московской и Санкт-Петербургской агломераций переток населения с периферии ведет к ее опустыниванию и все в меньшей степени компенсирует отток населения из региональной столицы в Московскую и Санкт-Петербургскую агломерации, что способствует заметному замедлению роста ВРП большинства регионов СЗФО, ЦФО и ПФО. Чтобы избежать подобного развития, в Новосибирской области и других регионах азиатской части страны необходимо разработать региональные программы по стимулированию муниципальных образований, имеющих потенциал для развития, увеличить финансирование подготовки кадров в них, привлекать федеральное финансирование.

Список литературы Влияние агломерационного фактора на развитие муниципальных образований Новосибирской области

- Буфетова А.Н. (2020). Как меняется распределение городов России // Интерэкспо Гео-Сибирь. Т. 3. № 1. С. 35-43. Б01: 10.33764/2618-981Х-2020-3-1-35-43

- Буфетова А.Н. (2011). Пространственные особенности социально-экономического развития Новосибирской области: опыт исследования // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. Т. 11. № 2. С. 139-151.

- Дружинин А.Г., Кузнецова О.В. (2023). «Ультраурбанизм и аглоцентризм» уз «единая система расселения»: актуальность дискуссии сорокалетней давности // Научные труды. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. № 1. С. 135-150.

- Дружинин П.В. (1990). Расчет параметров народнохозяйственных и региональных агрегированных производственных функций // Экономика и математические методы. Т. 26. № 5. С. 891-896.

- Дружинин П.В. (2023). Развитие экономики регионов Северо-Западного федерального округа в условиях миграции в Санкт-Петербургскую агломерацию // Балтийский регион. Т. 15. № 3. С. 100-116. Б01: 10.5922/2079-8555-2023-3-6

- Дружинин П.В., Морошкина М.В., Дружинин В.П. (2024). Влияние агломерации на развитие региона: роль образования и инноваций // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. № 11. С. 294-297.

- Зубаревич Н.В. (2006). Российские города как центры роста // Российское экспертное обозрение. № 2 (16). С. 19-22.

- Исаев А.Г., Ким А.Л., Мерзляков И.О. (2022). Оценка вклада агломерационного фактора в производительность труда в российских регионах // Регионалистика. Т. 9. № 1. С. 5-19. DOI: 10.14530/reg.2022.1.5

- Кожевников С.А., Ворошилов Н.В. (2024). Агломерационные процессы в регионах России: особенности и проблемы активизации позитивных эффектов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 17. № 1. С. 91-109. DOI: 10.15838/esc.2024.1.91.5

- Кожевников С.А. (2023). Модернизация экономики малых городов российского Севера на основе активизации межмуниципальных хозяйственных связей // Север и рынок: формирование экономического порядка. № 3. С. 150-164. DOI: 10.37614/2220-802X.3.2023.81.010

- Коломак Е.А. (2013). Городские агломерации в России: институциональные ограничения развития // Проблемы теории и практики управления. № 8. С. 48-55.

- Коломак Е.А. (2018). Почему возникают и растут города? Объяснения теоретических и эмпирических исследований // Пространственная экономика. № 2. С. 134-153. DOI: 10.14530/se.2018.2.134-153

- Коломак Е.А. (2024). Пространственное развитие Новосибирской области // Пространственная экономика. № 4. С. 8-26. DOI: 10.14530/se.2024.4.008-026

- Коломак Е.А., Шерубнёва А.И. (2023). Оценка значимости агломерационных эффектов на юге Сибири // Пространственная экономика. № 1. С. 52-69. DOI: 10.14530/se.2023.1.052-069

- Копытова Е.Д., Патракова С.С. (2024). Агломерационные эффекты крупных городов: оценка на микроданных // Проблемы развития территории. Т. 28. № 2. С. 10-23. DOI: 10.15838/ptd.2024.2.130.2

- Лавриненко П.А., Михайлова Т.Н., Ромашина А.А., Чистяков П.А. (2019). Агломерационные эффекты как инструмент регионального развития // Проблемы прогнозирования. № 3. С. 50-59.

- Лукин Е.В., Ускова Т.В. (2018). Проблемы структурной трансформации региональной экономики // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 11. № 6. С. 26-40. DOI: 10.15838/ esc.2018.6.60.2

- Мкртчян Н.В., Карачурина Л.Б. (2014). Центры и периферия в странах Балтии и регионах Северо-Запада России: динамика населения в 2000-е годы // Балтийский регион. № 2 (20). С. 62-80. DOI: 10.5922/20749848-2014-2-4

- Морошкина М.В. (2023). Развитие прибрежных городов арктической зоны (на примере Карельской Арктики и Архангельской области) // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. № 4. С. 84-103. DOI: 10.55959/MSU0130-0105-6-58-4-4

- Олифир Д.И. (2022). Сравнительный анализ пространственных структур Московской и Санкт-Петербургской агломераций // Пространственная экономика. Т. 18. № 1. С. 73-100. DOI: 10.14530/ se.2022.1.073-100

- Олифир Д.И. (2024). Пространственный потенциал агломерационных эффектов: методика определения на материалах Санкт-Петербургской агломерации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 17. № 2. С. 113-128. DOI: 10.15838/esc.2024.2.92.6

- Павлов Ю.В., Хмелева Г.А. (2023). Концепция региональной агломерационной политики // Экономика, предпринимательство и право. Т. 13. № 2. С. 297-316. DOI: 10.18334/epp.13.2.117169

- Растворцева С.Н., Снитко Л.Т. (2020). Региональная специализация и агломерационные эффекты в экономике России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 3. С. 46-58.

- Секушина И.А., Кожевников С.А. (2024). Институциональное регулирование развития городских агломераций в регионах России // Journal of Institutional Studies. Т. 16 (1). С. 55-73. DOI: 10.17835/20766297.2024.16.1.055-073

- Угрюмова А.А., Савельева М.В. (2023). Влияние крупных агломераций на формирование высокопроизводительных рабочих мест в регионе // Международная торговля и торговая политика. Т. 9 (4). С. 138-153. DOI: 10.21686/2410-7395-2023-3-138-153

- Ускова Т.В. (2015). Пространственное развитие территорий: состояние, тенденции, пути снижения рисков // Проблемы развития территории. № 1 (75). С. 7—15.

- Фаузер В.В., Смирнов А.В., Лыткина Т.С., Фаузер Г.Н. (2021). Городские агломерации в системе расселения Севера России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т 14. № 4. С. 77-96. DOI: 10.15838/esc.2021.4.76.5

- Ago T., Morita T., Tabuchi T., Yamamoto K. (2018). Elastic labor supply and agglomeration. Journal of Regional Science, 58, 350-362.

- Chen L., Yu L., Yin J., Xi M. (2023). Impact of population density on spatial differences in the economic growth of urban agglomerations: The case of Guanzhong Plain Urban Agglomeration, China. Sustainability, 19(15), 1-18. DOI: 10.3390/su151914601

- Chica J. (2016). Spatial clustering of knowledge-based industries in the Helsinki Metropolitan Area. Regional Studies, Regional Science, 3(1), 320-328. DOI: 10.1080/21681376.2016.1189848

- Ellison G., Glaser E. (2021). Geographic concentration in U.S. manufacturing firms: A dartboard approach. Journal of Political Economy, 105, 889-927.

- Glass M.R., Addie J.-P.D. Nelles J. (2019). Regional infrastructures, infrastructural regionalism. Regional Studies, 53, 1651-1656. DOI: 10.1080/00343404.2019.1667968

- Harris G.D. (1954). The market as a factor in the localization of production. Annals of the Association of American Geographers, 44(4), 315-348. DOI: 10.1080/00045605409352140

- Holmes T., Stevens J. (2002). Geographic concentration and establishment scale. Review of Economics and Statistics, 84, 682-690. DOI: 10.1162/003465302760556495

- Inkinen T., Kaakinen I. (2016). Economic geography of knowledge-intensive technology clusters: Lessons from the Helsinki Metropolitan Area. Journal of Urban Technology, 23(1), 95-114.

- Krugman P., Venabies A. (1997). The Seamless Word: A Spatial Model of International Specialization and Trade. Mineo, MIT.

- MacKinnon D., Kempton L., O'Brien P., Ormerod E., Pike A., Tomaney J. (2021). Reframing urban and regional 'development' for 'left behind' places. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 15, 39-56. DOI: 10.1093/cjres/rsab034

- Parkinson M., Meegan R., Karecha J. (2015). City size and economic performance: Is bigger better, small more beautiful or middling marvelous? European Planning Studies, 23(6), 1054-1068. DOI: 10.1080/ 09654313.2014.904998

- Pugh R., Dubois A. (2021). Peripheries within economic geography: Four 'problems' and the road ahead of us. Journal of Rural Studies, 87, 267-275. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2021.09.007

- Romer P. (1992). Increasing returns and new developments in the theory of growth. NBER Working Paper, 30-98.

- Rosenthal S.S., Strange W.C. (2004). Evidence on the nature and sources of agglomeration economies. In: Handbook of Regional and Urban Economics. Amsterdam: North-Holland. DOI: 10.1016/S1574-0080(04)80006-3