Влияние активации фибры на свойства поверхности фотокаталитического композиционного материала на ее основе

Автор: Строкова В.В., Неровная С.В., Огурцова Ю.Н., Губарева Е.Н.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Исследование свойств наноматериалов

Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Активное развитие строительных технологий влечет за собой необходимость улучшения свойств традиционных материалов, включая придание им специфических функциональных характеристик, таких как фотокаталитическая активность. Одним из перспективных методов решения данной задачи является введение в стандартные строительные смеси специализированных добавок, к которым относятся фотокаталитические композиционные материалы. В рамках данной статьи рассматривается влияние различных методов активации фибры на свойства поверхности фотокаталитического композиционного материала, созданного на ее основе. Материалы и методы исследования. Исследовано влияние предварительной активации базальтовой (БФ), стеклянной (СФ) и стеклянной щелочестойкой (СЩФ) фибр на свойства поверхности фотокаталитических композиционных материалов (ФКМ) на их основе. Активация поверхности фибр заключалась в термической (Т) и химической (УК) обработке. Методика исследования включала анализ изменений концентрации активных центров кислот Бренстеда на поверхности фибры до и после активации их поверхности, после непосредственного осаждения диоксида титана на полученные образцы различных видов фибр, с последующей оценкой морфологических изменений. Результаты и обсуждения. Установлена следующая тенденция роста общего количества активных центров для ФКМ: ФКМ(БФ+Т) → ФКМ(СФ+УК) → ФКМ(БФ+УК) → ФКМ(СЩФ+УК) → ФКМ(СФ) → ФКМ(СЩФ+Т) → ФКМ(СЩФ) → ФКМ(СФ+Т) → ФКМ(БФ). Согласно результатам сканирующей электронной микроскопии, установлено, что ФКМ (СФ) и ФКМ (СЩФ+Т) характеризуются более равномерным распределением частиц диоксида титана по всей поверхности волокна, создающих подобие пленки, в отличии от образцов ФКМ(БФ) и ФКМ(СФ), а также ФКМ(СЩФ+УК), на которых частицы диоксида титана распределены неравномерно, образуя наросты или агрегаты. Анализ показал, что золь-гель осаждение диоксида титана оказывает существенное влияние на свойства поверхности фибры, что может отразиться на физико-механических характеристиках композитов и их способности к самоочищению и должно быть учтено при разработке новых функциональных материалов, обладающих фотокаталитическими свойствами.

Фибра, активация поверхности, активные центры кислот бренстеда, диоксид титана, фотокаталитические композиционные материалы, штукатурные смеси

Короткий адрес: https://sciup.org/142242419

IDR: 142242419 | УДК: 691.55 | DOI: 10.15828/2075-8545-2024-16-4-329-341

Текст научной статьи Влияние активации фибры на свойства поверхности фотокаталитического композиционного материала на ее основе

Строкова В.В., Неровная С.В., Огурцова Ю.Н., Губарева Е.Н. Влияние активации фибры на свойства поверхности фотока-талитического композиционного материала на ее основе // Нанотехнологии в строительстве. 2024. Т. 16, № 4. С. 329–341. – EDN: GTXKCV.

Штукатурные материалы играют ключевую роль в современном строительстве, обеспечивая не только эстетическое оформление зданий, но и защиту их поверхностей от атмосферных воздействий, влаги и механических повреждений. Однако, в силу высоких требований к функциональным характе-

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ ристикам таких материалов, в последние годы все большее внимание уделяется разработке инновационных составов, обладающих дополнительными свойствами, такими как самоочищение, защита от воздействия УФ-излучения, антибактериальные свойства и др. [1, 2].

Одним из перспективных направлений в этой области является создание штукатурных смесей с самоочищающимися свойствами за счет использования в их составе инициаторов фотокаталитического разложения загрязнителей. Фотокаталитические материалы, способные разлагать органические загрязнители и улучшать качество воздуха, становятся все более востребованными в сфере строительства, особенно в городских условиях, где проблемы экологии и загрязнения окружающей среды актуальны как никогда. Однако применение «чистого» фотокатали-тического материала в виде наноразмерного анатаза в составе штукатурной смеси имеет ряд технологических проблем, включая сложности с равномерным распределением добавки, ее влиянием на процессы гидратации и ухудшением физико-механических свойств материала. Решение данных проблем заключается в использовании фотокаталитических композиционных материалов (ФКМ), что является более эффективным способом обеспечения самоочищающихся свойств строительных материалов как с точки зрения фотокаталитической активности, так и с позиции достижения улучшенных физико-механических характеристик и долговечности.

В ранее проведенных исследованиях [3–6] была рассмотрена возможность получения фотокатали-тических композиционных материалов с использованием различных природных и техногенных кремнеземных материалов в качестве подложки для наноразмерного анатаза, формируемого в процессе золь-гель осаждения соединений титана с последующей термической обработкой. Эти материалы включали в себя осадочные органогенные и хемо-генные породы, а также техногенные пуццоланы, такие как пирогенный отход – микрокремнезем. Синтез и осаждение при золь-гель процессе позволяет равномерно распределить диоксид титана на поверхности подложки, создавая функциональный фотокаталитически активный слой с определенными кислотно-основными характеристиками. Применение фотокаталитического композиционного материала (ФКМ) системы «кремнеземный компонент (ядро) – анатаз (оболочка)» в строительных композитах на основе цемента демонстрирует высокую эффективность благодаря синергии пуццолановой реакции и фотокаталитической активности.

При разработке ФКМ критическое значение имеет выбор и характеристика сырьевых компонентов, которые выступают в роли носителей фотокаталити- ческого агента. В предыдущих исследованиях [7–10] были определены важные критерии к исходным материалам, включая высокую степень аморфизации, равномерный гранулометрический состав и значительную химическую активность поверхности. Эти свойства обеспечивают максимальную эффективность фотокаталитического разложения загрязнителей за счет оптимального взаимодействия ультрафиолетового излучения с фотокаталитическим агентом на поверхности строительного композита.

Исходя из требований, предъявляемых к носителю, и задачи увеличения на поверхности изделия количества фотокаталитического агента, высказана гипотеза о возможности использования в качестве подложки для создания ФКМ волокнистых наполнителей. Данный вид функциональных добавок, с одной стороны, обеспечивает микроармирование цементной матрицы, положительно влияя на физико-механические свойства штукатурного раствора, а с другой, фибра, создавая дополнительный микрорельеф, выступая на поверхности цементной матрицы и будучи покрытой фотокатализатором, позволит увеличить площадь взаимодействия для протекания фотокаталитических реакций.

Однако для эффективного взаимодействия диоксида титана с фиброй при осаждении и достижения желаемых фотокаталитических свойств ФКМ целесообразной может являться предварительная обработка (активация) поверхности фибры. В то же время важным является сохранение активности поверхности фибры, не покрытой диоксидом титана, для обеспечения ее закрепления в цементной матрице штукатурного материала.

Для оценки эффективности осаждения диоксида титана на поверхности фибры могут быть проведены исследования кислотно-основных свойств поверхности фибр с последующим сравнением с исходными показателями. Совокупность кислотно-основных свойств вещества является одной из характеристик, которая отражает реакционную способность поверхности в донорно-акцепторном взаимодействии. При этом понимание процесса осаждения поможет оптимизировать процесс синтеза и улучшить свойства конечного материала.

Исследования, описанные в работе [11], были направлены на определение поверхностных кислотно-основных свойств различных волокон как в исходном состоянии, так и после обработки (модифицированных). Под обработкой понимается моделирование условий осаждения фотокаталити-ческого агента на подложку в соответствии с заранее установленными параметрами золь-гель синтеза TiO2, т.е. температурное воздействие 550°С и выдержка в кислой среде. В результате исследования было выявлено, как изменяется общее количество

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ адсорбционных центров в зависимости от типа фибры и применяемого воздействия. Установлено, что термическая обработка базальтовых и стеклянных волокон повышает концентрацию активных центров до 50–60%. Однако для стеклянных щелочестойких волокон такая обработка негативно сказывается на их активности. Напротив, химическая обработка улучшает активность поверхности щелочестойких фибр, в то время как для других типов фибр не наблюдается увеличения числа активных центров.

Настоящая работа является продолжением ранее выполненных исследований [11] и направлена на оценку влияния различного рода модификации (активации) поверхности фибры, происходящей при получении ФКМ, на характер изменения кислотноосновных свойств как самих волокон различного вида, так и ФКМ на их основе для введения последних в состав штукатурных смесей.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для разработки фотокаталитического композиционного материала системы «фибра – анатаз» была применена технология, изложенная в предыдущих исследованиях [4–6, 12], посвященных созданию фотокаталитического материала системы «кремнеземный компонент – анатаз». Основой методики является золь-гель синтез наночастиц диоксида титана в анатазной модификации на носителе. Формирование структур пленок и/или частиц диоксида титана зависит от физико-химических свойств реакционной смеси, включающей титановый прекурсор (например, тетрабутоксититан), растворитель (водно-спиртовой раствор) и, при необходимости, стабилизатор золя (например, кислота). Технологический процесс также предусматривает высокотемпературное воздействие (до 550 °C) [12].

Характеристика сырьевых материалов

Для золь-гель синтеза диоксида титана использовали следующие сырьевые материалы: водно-спиртовой раствор, содержащий по объему 95% этилового спирта, соответствующего ГОСТ Р 51999-2002 (ЗАО «РФК», Россия); тетрабутоксититан по ТУ 6-09-273889 (ЗАО «ПРОМХИМПЕРМЬ», Россия) с молекулярной массой 340,34 г/моль, массовой долей титана 14,3%.

В качестве подложки для фотокаталитического материала использовались следующие волокнистые наполнители: базальтовая фибра (БФ) производства ООО «Каменный век» (Московская область, г. Дубна), стеклянная фибра (СФ) производства ООО «НЗК» (г. Нижний Новгород) и щелочестойкая стеклянная фибра (СЩФ) «ARM STRUCTURE» произ- водства ООО НПО «Структура» (г. Краснодар). Для корректного сравнительного анализа различных типов волокон отбор осуществлялся на основе схожих геометрических параметров, физико-механических характеристик и температур плавления, которые должны превышать температурные режимы обжига, применяемые в технологии создания фотоката-литического композиционного материала. Следует отметить, что волокна органического происхождения были исключены из рассмотрения ввиду их низкой температуры плавления.

Для активации поверхности основы под ФКМ каждая из перечисленных видов фибр подвергалась кислотной и температурной обработке. Для кислотной обработки использовали азотную кислоту «ХЧ» ГОСТ 4461-77, уксусную «ХЧ» ГОСТ 61-75 и муравьиную 85% ГОСТ 5848-73 производства АО «База № 1 Химреактивов». Выбор данных видов кислот основан на работах [13, 14, 15], в которых кислоты применяли для изменения кислотно-основных характеристик поверхности кремнеземного и алюмосиликатного сырья, в том числе с целью обеспечения формирования химической связи между подложкой и диоксидом титана в процессе синтеза ФКМ.

Подготовка образцов

Кислотную обработку (травление кислотами) использовали для удаления части поверхностного слоя материала, а именно создания шероховатой текстуры, улучшения адгезии к другим материалам, активации поверхности для последующего осаждения диоксида титана. Для этого исходные образцы фибр погружали в заранее разведенные до рабочей концентрации 65% кислоты на 120 минут при комнатной температуре. После чего образцы фибры вынимали из растворов и отправляли в сушильный шкаф при контролируемой температуре в 70°C до полного высыхания.

Высокотемпературную обработку исходных образцов фибры проводили в муфельной печи при температуре 550°C в течение 120 минут.

Для количественной оценки концентрации и распределения кислотно-основных центров на поверхности материалов был использован метод определения распределения центров адсорбции (РЦА) с применением индикаторов [16–20]. Из всего диапазона индикаторов в исследованиях использованы индикаторы с pKA: 0,8 (кристаллический фиолетовый), 1,3 (бриллиантовый зеленый), 2,1 (фуксин), 2,5 (метанитроанилин), 3,46 (метиловый оранжевый), 5,0 (метиловый красный), 6,4 (бромкрезол пурпурный), позволяющие оценить кислотную активность поверхности по Бренстеду как наиболее предпочтительную для повышения эффективности осаждения

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ диоксида титана, процессов фотокатализа и закрепления фибры в цементной системе [21–24].

Полученные образцы фибры и ФКМ были подвергнуты комплексному анализу для оценки влияния способа активации фибры и золь-гель осажденного диоксида титана на кислотные свойства поверхности фибры и характер осаждения: измерение концентрации и распределения кислотных центров Бренстеда на поверхности с использованием индикаторного метода (спектрофотометр LEKI SS1207 (LOIP)), анализ морфологии поверхности с помощью сканирующей электронной микроскопии, дополненной анализом элементного состава с использованием энергодисперсионного спектрометра (растровый электронный микроскоп TESCAN MIRA 3 LMU (TESCAN)).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ранее авторским коллективом были рассмотрены различные виды фибры, выполнено теоретическое ранжирование с позиции влияния поверхностных активных центров на физико-химическое взаимодействие с титаносодержащим катализатором [11]. Исследование концентраций активных центров кислот Бренстеда на поверхности рассматриваемых волокон выявило, что в их исходном состоянии стеклянная щелочестойкая фибра обладает лишь небольшим превосходством. Однако химический состав волокон, характеризующийся содержанием оксидов кремния и алюминия в пределах от 70 до 73%, имеет минимальные отличия. Это соотносится с незначительным увеличением количества активных центров кислот Бренстеда в ряду «базальтовая фибра → стеклянная фибры → стеклянная щелочестойкая фибра». Подобные изменения коррелируют с вариациями в морфологии поверхности фибр: базальтовая фибра обладает наиболее гладкой поверхностью, в то время как стеклянная фибра и стеклянная щелочестойкая характеризуются локальными наростами.

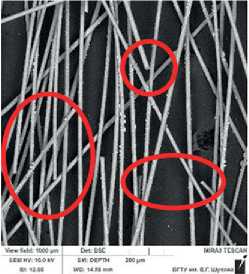

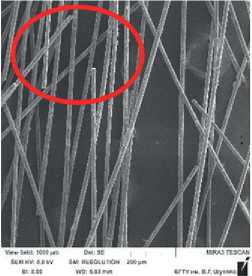

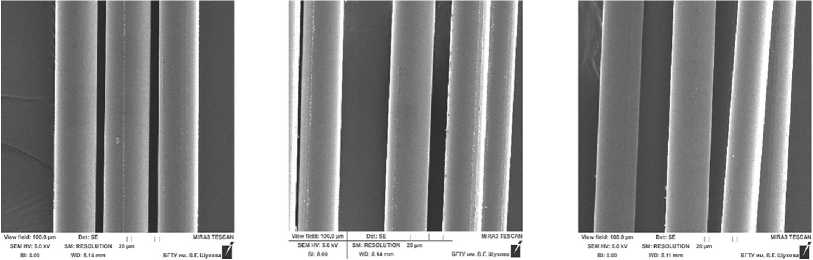

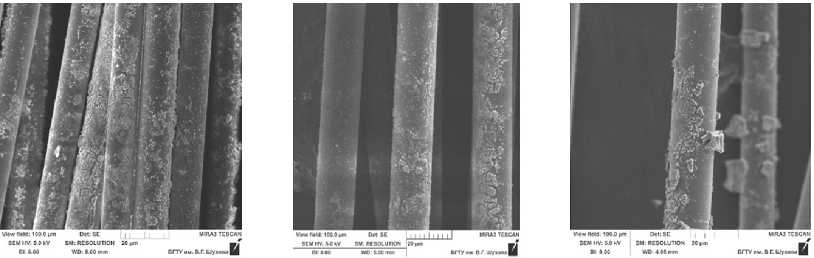

На предварительном этапе исследования было проведено сравнение характера влияния трех видов кислот на модификацию фибр в процессе травления, в результате чего выбрана уксусная кислота. Данный выбор обосновывается тем, что после обработки другими видами кислот (азотной, муравьиной) с последующим осаждением диоксида титана на их поверхности дальнейшее применение полученных материалов является невозможным в связи с утратой физико-механических свойств, а именно увеличением хрупкости, с последующим непреднамеренным уплотнением/склеиванием волокон фибры в процессе осаждения диоксида титана (рис. 1, зоны, обведенные красным маркером), что является неприемлемым при дальнейшем использовании в составе штукатурной смеси, поскольку приводит к неравномерному распределению ФКМ.

В результате проводился сравнительный анализ следующих видов материалов:

– фибра в исходном состоянии: базальтовая фибра (БФ), стеклянная фибра (СФ), стеклянная щелочестойкая фибра (СЩФ);

– фибра, подвергнутая термообработке при 550°C в течение 120 минут: базальтовая фибра (БФ+Т), стеклянная фибра (СФ+Т), стеклянная щелочестойкая фибра (СЩФ+Т);

– фибра, подвергнутая кислотной обработке при концентрации уксусной кислоты 65% в течение 120 минут: базальтовая фибра (БФ+УК), стеклянная фибра (СФ+УК), стеклянная щелочестойкая фибра (СЩФ+УК);

– фотокаталитический композиционный материал на основе различных видов фибры, соответственно: ФКМ(БФ), ФКМ(СФ), ФКМ(СЩФ), ФКМ(БФ+Т), ФКМ(СФ+Т), ФКМ(СЩФ+Т), ФКМ(БФ+УК), ФКМ(СФ+УК), ФКМ(СЩФ+ УК).

Свойства поверхности фибры

Анализ результатов, полученных в данной работе, показал, что после осаждения диоксида титана на микроармирующие фибры происходит изменение активности их поверхности. Наблюдаются существенные изменения количества активных центров кислот Бренстеда на поверхности фибр, что свидетельствует о модификации их поверхности.

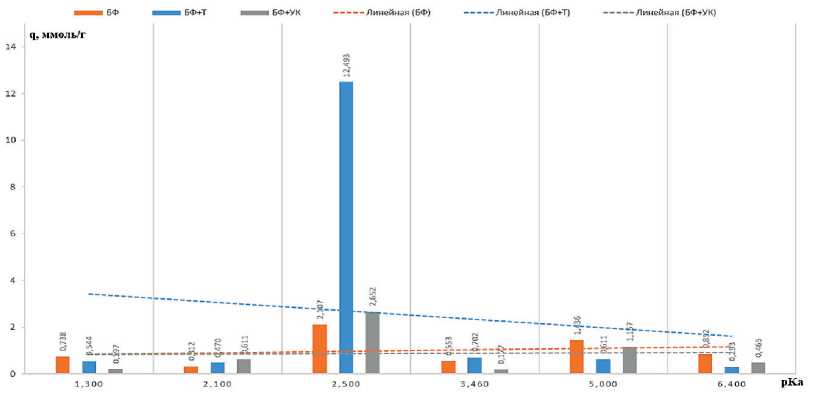

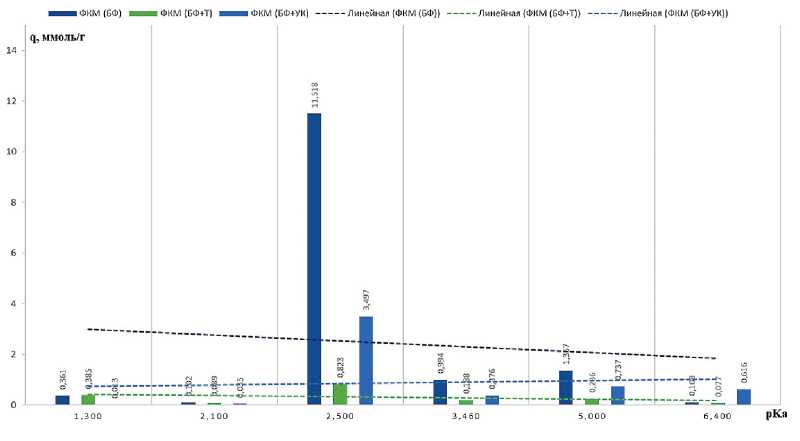

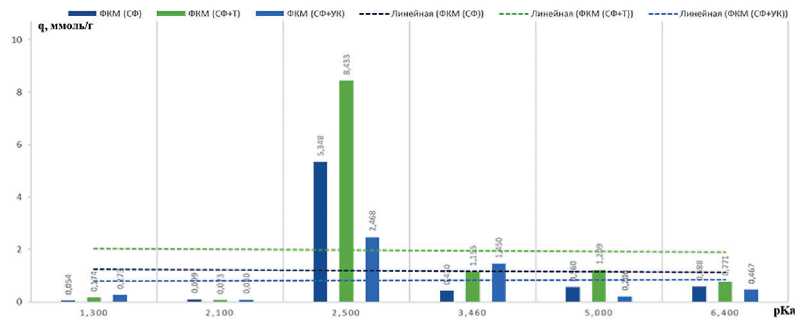

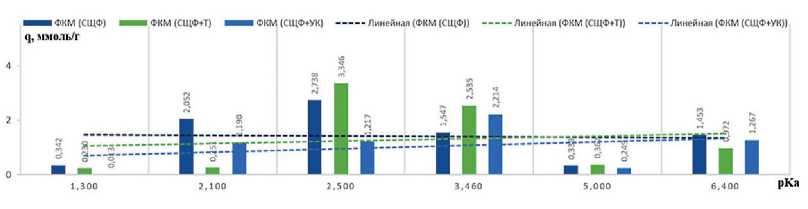

Для наглядной демонстрации распределения центров адсорбции в области кислот Бренстеда (pKa = 0–7) на поверхности образцов результаты представлены отдельно для каждого типа волокон (рис. 2). Следует подчеркнуть, что данные для константы диссоциации pKa = 0,8 не отображены из-за их незначительных числовых величин.

На рис. 2‒3 представлены результаты определения распределения и концентрации кислотных центров Бренстеда и микроструктурных особенностей поверхности для исходных фибр, а также подвергнутых термической и кислотной обработке.

Распределение центров адсорбции на поверхности базальтовой фибры (см. рис. 2, а ) показывает незначительное снижение суммарного количества кислотных центров образцов, подвергнутых кислотной обработке, и увеличение количества центров у образцов, подвергнутых термической обработке, относительно исходной фибры почти в 2,5 раза. Данные показатели коррелируют с утверждением о том, что при увеличении шероховатости поверхности ее активность увеличивается (см. рис. 3, а ).

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ

ФКМ (БФ+УК)

ФКМ (БФ+АК)

ФКМ (БФ+МК)

ФКМ (СФ+УК)

ФКМ (СФ+АК)

ФКМ (СФ+МК)

ФКМ (СЩФ+УК)

ФКМ (СЩФ+АК)

ФКМ (СЩФ+МК)

Рис. 1. Влияние кислотной обработки на морфологию поверхности и структуру ФКМ в зависимости от вида кислоты и фибры: УК – уксусная кислота; АК – азотная кислота; МК – муравьиная кислота

Аналогично, как и для базальтовой, для стеклянной фибры прослеживается тенденция к увеличению в 2,1 раза количества активных центров после термообработки (см. рис. 2, б ). Наблюдается увеличение количества центров адсорбции образца, подвергнутого кислотной обработке в рКа: 2,1; 5,0; 6,4. При этом общее количество кислотных центров образца СФ+УК снизилось в 1,3 раза.

В процессе травления кислотой удалось добиться увеличения шероховатости поверхности стеклянной фибры (см. рис. 3, б), но существенного влияния на изменение количества центров адсорбции на по- верхности не наблюдается. Тем не менее, следует отметить, что, как и в случае с базальтовой фиброй, произошел рост количества центров адсорбции после активации поверхности термообработкой.

В случае со стеклянной щелочестойкой фиброй наблюдается обратный эффект: увеличивается в 1,6 раз количество активных центров у образцов, подвергнутых активации поверхности с помощью травления кислотой, и уменьшается в 2 раза после термической обработки (см. рис. 2, в ). При этом значительных видимых изменений не наблюдается (см. рис. 3, в ).

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ

б

Рис. 2. Распределение и концентрация центров адсорбции в области кислот Бренстеда на поверхности образцов различной фибры (исходной, подвергнутой термической и кислотной обработке): а – базальтовая; б – стеклянная; в – стеклянная щелочестойкая

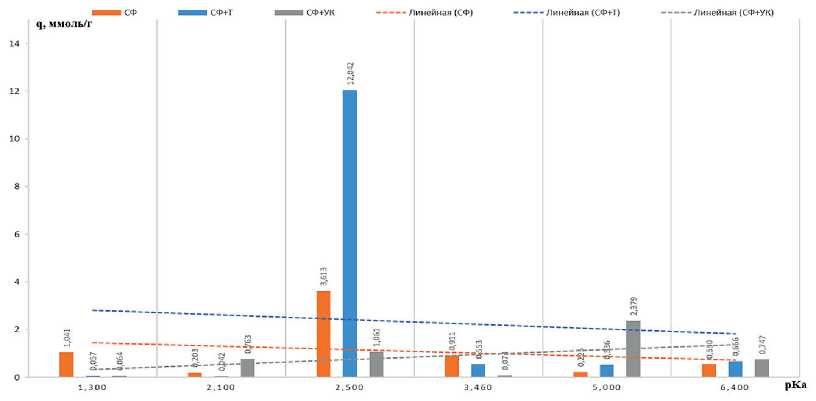

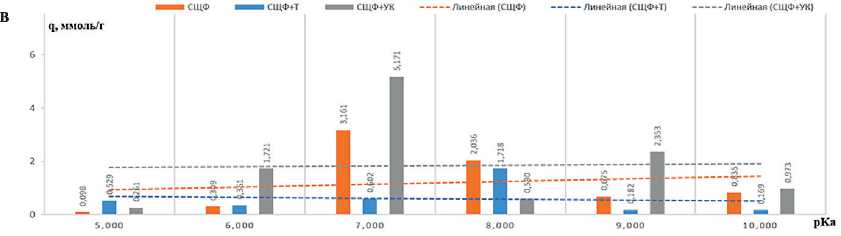

Свойства поверхности ФКМ

Анализ результатов распределения активных центров адсорбции на поверхности фотокаталитического композиционного материала на основе базальтовой фибры (ФКМ(БФ)) (рис. 4, а) выявил значительное преобладание индикаторов с константой диссоциацией pKa = 2,5. Также наблюдается незначительное увеличение активных центров на поверхности ФКМ на основе базальтовой фибры, обработанной уксусной кислотой ФКМ (БФ+УК). Однако для других индикаторов характерно снижение количества ак- б

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ

БФ БФ+T БФ+УК

И I

Vkw Гии, t W.O ^ (XL SC [ I MIRASTESCAN V»WM№ IMOiim K<: St MKM TESCAN Ww ММ: 1O«.O |И> Ost: SC Illi MIRAI К SCAN

SEMHVMkV SM: RESOLUTION Mum SEM ПУЛО KV | SU: RESOLUTION JO ^ SEMHV:5.0kV SM: RESOLUTION Mum —

BI:8jM

I WD:LS1mm БПУнм. B E. ШуяомЦ ~~iBI:S.00 [ WO: 4-ЭЭ m

Рис. 3. Влияние способа активации на изменение микроструктуры поверхности различных видов фибры: а – базальтовая; б – стеклянная; в – стеклянная щелочестойкая

тивных центров для всех ФКМ. Относительно общего количества кислотных центров полученные ФКМ на основе базальтовой фибры можно расположить от наименьшего к наибольшему следующим образом: ФКМ (БФ+Т) → ФКМ (БФ+УК) → ФКМ (БФ).

Рассмотрим распределение активных центров адсорбции на поверхности ФКМ на основе стеклянной фибры (ФКМ(СФ)) (рис. 4, б). Как и в случае с базальтовой фиброй, наблюдается преобладание пиковых значений при рКа = 2,5, что свидетельствует об активности кислотных центров Бренстеда. Для индикаторов с рКа = 5 и рКа = 6,4 наблюдается увеличение количества активных центров для некоторых образцов, в то время как на участках с рКа = 1,3 и рКа = 2,1 отмечается снижение количества центров относительно исходной фибры (см. рис. 2, б). В данной группе образцы ФКМ на основе стеклянной фибры будут располагаться по мере увеличения общего количества активных центров следующим образом: ФКМ (СФ +УК) → ФКМ (СФ) → ФКМ (СФ+Т).

Касательно распределения центров адсорбции на поверхности образцов ФКМ на основе стеклянной щелочестойкой фибры (рис. 4, в ), можно отметить более плавное распределение активных центров как на поверхности исходной фибры (см. рис. 2, в ), так и на поверхности ФКМ(СЩФ). Зафиксирован рост концентрации активных центров в области индикаторов рКа = 1,3; 2,1; 6,4 у образцов ФКМ(СЩФ), при этом на остальных участках области кислотных центров Бренстеда наблюдается

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ

Рис. 4. Распределения и концентрация центров адсорбции на поверхности образцов ФКМ в области кислот Бренстеда для различного вида фибры: а – базальтовая; б – стеклянная; в – стеклянная щелочестойкая

снижение относительно исходной фибры. Тенденция роста общего числа активных центров для ФКМ на основе стеклянной щелочестойкой фибры следующая: ФКМ (СЩФ +УК) → ФКМ (СЩФ+Т) → ФКМ (СЩФ).

Для обобщения полученных данных представлена общая информация о количестве активных кислотных центров Бренстеда на поверхности различных типов волокон при их использовании в качестве носителей при золь-гель синтезе диоксида титана, а также на основе фотокаталитического композиционного материала (табл. 1). Анализ концентраций активных центров кислот Бренстеда на поверхности изученных волокон в исходном состоянии показал, что в начальных условиях они не существенно различаются, за исключением небольшого преимущества у стеклянной щелочестойкой фибры. Однако после осаждения диоксида титана на их поверхности наблюдается увеличение активных центров в следующей последовательности ФКМ: на основе

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ стеклянной фибры → стеклянной щелочестойкой → базальтовой фибры.

Базальтовая фибра, подвергнутая термической обработке с последующим осаждением диоксида титана на поверхности, показала наименьшие результаты, так как количество активных центров на ФКМ снизилось в 8,4 раза. Небольшое снижение количества активных центров наблюдается у ФКМ на основе стеклянной фибры, подвергнутой термической обработке, а также у всех типов ФКМ на основе фибр, обработанных кислотой.

Следует отметить, что ФКМ на основе стеклянной щелочестойкой фибры, подвергнутой термической обработке, продемонстрировал увеличение количества активных центров в 2,5 раза.

Микроструктура ФКМ на основе фибры

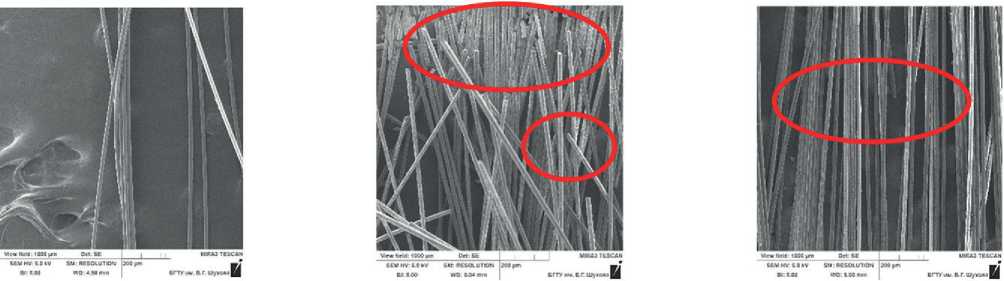

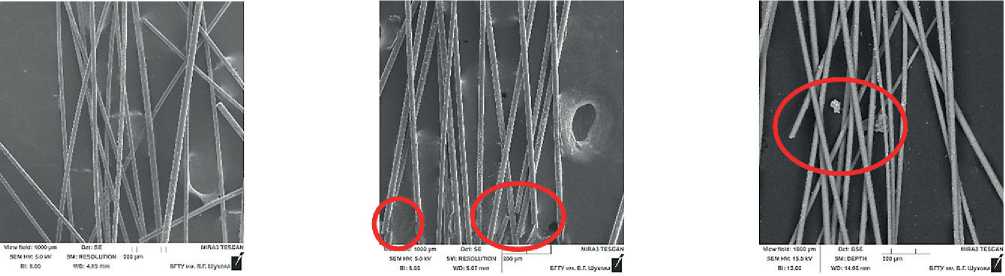

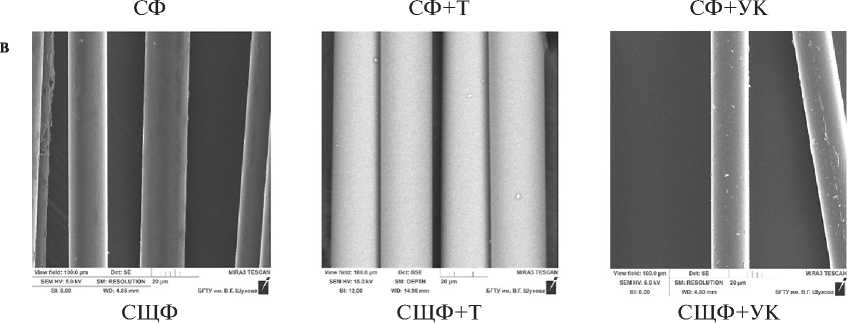

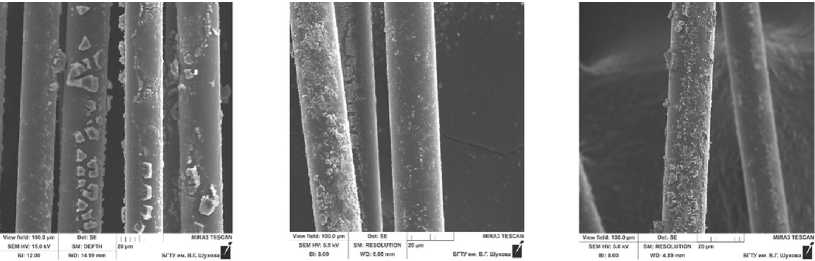

По результатам сканирующей электронной микроскопии установлено, что после осаждения диоксида титана на поверхность фибры происходит образование как агрегатов частиц, так и элементов пленочных структур TiO2, что сопровождается изменением морфологии поверхности и структуры волокон (рис. 5).

Результаты электронной микроскопии позволили получить детальное представление о характере осаждения диоксида титана на поверхность фибры различного вида в зависимости от способа ее предварительной активации. После осаждения диоксида титана на поверхность фибры происходит образование как агрегатов частиц, так и элементов пленочных структур TiO2, что сопровождается изменением морфологии поверхности и структуры волокон (см. рис. 5).

Так, на образцах базальтовой и стеклянной фибры, обработанной уксусной кислотой, а также стеклянной щелочестойкой фибры частицы диоксида титана образуют неравномерные наросты или агрегаты, распределенные по поверхности волокна. Эти наросты представляют собой скопления частиц разной формы и размера. Этот неравномерный характер осаждения указывает на возможные особенности взаимодействия между поверхностью волокон и диоксидом титана в процессе синтеза, адгезию между диоксидом титана и фиброй.

Касаемо остальных образцов наблюдается следующее: частицы диоксида титана равномерно распределены по всей поверхности волокна, создавая подобие пленки. Этот равномерный характер осаждения может быть обусловлен более однородным распределением активных центров на поверхности волокон. В отличие от случая с базальтовой фиброй, где неравномерное осаждение объясняется влиянием активных центров на формирование наростов, здесь активные центры могут способствовать равномерному осаждению частиц диоксида титана на поверхности фибры.

Возможно, наличие различных активных участков на поверхности фибры приводит к предпочтительному осаждению частиц в определенных областях, что, в свою очередь, повлияло на формирование наростов. Такое неравномерное осаждение может оказывать значительное влияние на свойства композитного материала, в частности, на механические и физико-химические характеристики цементного композита с ФКМ. Равномерное покрытие поверхности фибры диоксидом титана может привести к улучшению фотокаталитической активности композита с ФКМ.

Таблица 1

Количество кислотных центров Бренстеда на поверхности различных фибр и ФКМ

|

Объект исследования |

Количество активных центров (q), ммоль/г (в зависимости от обработки и вида фибры) |

||

|

Контроль (фибра без обработки) |

Термообработанная фибра |

Фибра, выдержанная в уксусной кислоте |

|

|

Базальтовая фибра |

|||

|

Фибра |

6,00 |

15,11 |

5,26 |

|

ФКМ |

14,44 |

1,8 |

5,27 |

|

Стеклянная фибра |

|||

|

Фибра |

6,54 |

13,90 |

5,09 |

|

ФКМ |

7,08 |

11,82 |

4,94 |

|

Стеклянная щелочестойкая фибра |

|||

|

Фибра |

7,11 |

3,55 |

11,27 |

|

ФКМ |

8,47 |

7,70 |

6,15 |

329–341

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ

ФКМ(БФ)

ФКМ(БФ+Т)

ФКМ(БФ+УК)

ФКМ(СФ) ФКМ(СФ+Т) ФКМ(СФ+УК)

ФКМ(СЩФ) ФКМ(СЩФ+Т) ФКМ(СЩФ+УК)

Рис. 5. Влияние способа модификации различных видов фибры на изменение микроструктуры ФКМ

на их основе

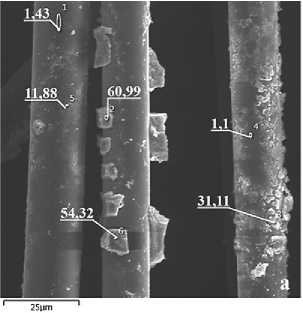

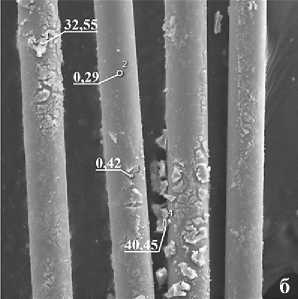

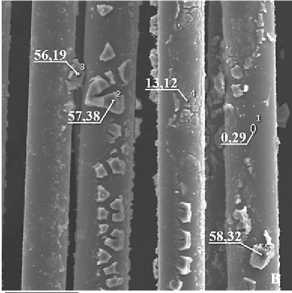

На рис. 6 представлены результаты анализа элементного состава поверхности ФКМ на основе различных видов фибр с использованием энергодисперсионного спектрометра, где цифрами указано весовое содержание титана в выбранных точках. Точки были выбраны таким образом, чтобы охватить различные участки поверхности образцов и обеспечить репрезентативность результатов. Для представления выбраны образцы ФКМ с наибольшими показателями количества кислотных центров Бренстеда на поверхности каждого вида фибр.

В соответствии с проведенным анализом, установлено, что содержание титана варьируется в широком диапазоне. Содержание титана в исследуемых образцах ФКМ, составляющее от 0,29 до 1,43%, указывает на формирование тонкого покрытия на поверхности композиционного материала. Более узкий диапазон, от 11,88 до 13,12%, свидетельствует об образовании более плотной пленки, которая создает впечатление врастания в структуру поверхности ФКМ. Образование более плотных наростов, которые придают эффект потрескавшейся пленки, характеризуется интервалом значений от 31,11 до 40,45%. Наконец, при содержании титана свыше 50% наблюдаются неравномерно распределенные наросты на поверхности, что указывает на наличие локальных активных зон на поверхности фибры, выступающих в роли центров кристаллизации, и особенности процесса осаждения и формирования пленки на ФКМ. Данные результаты позволили оценить распределение диоксида титана на поверхности материала и его концентрацию на различных участках поверхности ФКМ.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ

25pm

Рис. 6. Весовое содержание титана в зависимости от зоны поверхности и вида ФКМ: а – ФКМ (БФ); б – ФКМ(СФ+Т); в – ФКМ(СЩФ)

Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования микроармирующих фибр, подвергнутых предварительной активации поверхности путем термообработки, в качестве компонентов фотокаталитических композиционных материалов для штукатурных смесей.

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволило выявить изменения в количественном содержании кислот Бренстеда и морфологии поверхности как микроармирующих фибр, подвергнутых предварительной активации их поверхности, так и ФКМ на их основе. Анализ показал, что наблюдается изменение количества кислотных центров Бренстеда, что свидетельствует об изменении химических свойств и активности поверхности волокон, перераспределении и формировании новых активных центров, что обусловлено термическим и химическим воздействиями, взаимодействием продуктов золь-гель синтеза диоксида титана с активными центрами поверхности фибр. Термическая обработка поверхности исходных фибр привела к увеличению количества кислотных центров у образцов базальтовой и стеклянной фибр. В свою очередь, количество активных центров на поверхности ФКМ (БФ+Т) уменьшилось в 15 раз относительно БФ+Т и в 3 раза – относительно БФ. Количество активных центров ФКМ (СФ+Т) незначительно уменьшилось относительно СФ+Т и увеличилось в 1,8 раз относительно СФ. Касательно стеклянной щелочестойкой фибры, предварительная активация поверхности термообработкой повлекла уменьшение количества кислотных центров Бренстеда, но впоследствии ФКМ (СЩФ+Т) обладает бо́льшим количеством активных центров относительно СЩФ+Т. Предварительная активация поверхности образцов исходных фибр травлением в кислоте не повлияла на увеличение количества кислотных центров Бренстеда, за исключением СЩФ+УК (увеличилось в 1,5 раза). Количество активных центров ФКМ на основе фибр, подвергнутых травлению уксусной кислотой, почти не изменилось относительно значений контрольных образцов. Следует отметить, что использование азотной и муравьиной кислот для предварительной активации поверхности фибр приводит к увеличению их хрупкости, с последующим непреднамеренным уплотнением/ склеиванием волокон фибры в процессе осаждения диоксида титана. Установлена следующая тенденция роста общего числа активных центров для ФКМ: ФКМ(БФ+Т) → ФКМ(СФ+УК) → ФКМ(БФ+УК) → ФКМ(СЩФ+УК) → ФКМ(СФ) → ФКМ (СЩФ+Т) → ФКМ (СЩФ) → ФКМ (СФ +Т) → ФКМ(БФ).

В процессе осаждения диоксида титана на поверхность фибры происходит образование как агрегатов частиц, так и элементов пленочных структур TiO2, что сопровождается изменением морфологии поверхности и структуры волокон. Неравномерный характер осаждения указывает на наличие различных активных участков на поверхности фибры, приводящих к предпочтительному осаждению частиц в определенных областях. Морфология ФКМ будет оказывать значительное влияние на взаимодействие микроармирующих волокон с компонентами штукатурной смеси, с окружающей средой (УФ-излучение, пары, газы, дисперсные частицы и др.) и, следовательно, фотокаталитическую активность цементных композитов с их использованием.

На основе проведенного исследования можно сделать следующие предварительные выводы о предпочтительных способах обработки для каждого из изученных видов фибр. Для стеклянной фибры предпочтительным методом обработки является термическая, которая приводит к увеличению количества кислотных центров Бренстеда, что улучшает химические свойства поверхности фибры и способствует перераспределению активных центров, обеспечивая

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ оптимальный баланс между структурными изменениями и активностью материала. Базальтовая и стеклянная щелочестойкая фибры не нуждаются в предварительной обработке. Однако окончательный вывод будет сделан после оценки фотокаталитической активности как ФКМ, так и штукатурных смесей с их использованием, анализа долговечности ФКМ в плане сохранения анатаза на поверхности фибры в технологии введения композиционного материала в штукатурную смесь.

Список литературы Влияние активации фибры на свойства поверхности фотокаталитического композиционного материала на ее основе

- Hamidi F., Aslani F. TiO2-based photocatalytic cementitious composites: Materials, properties, influential parameters, and assessment techniques. Nanomaterials. 2019; 9(10): 1444. https://doi.org/10.3390/nano9101444

- Пугин К.Г. Строительная смесь с бактерицидными свойствами // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2019. № 4. С. 40-46. – https://doi.org/10.34031/article_5cb1e65debc933.57283217

- Антоненко М.В., Огурцова Ю.Н., Строкова В.В., Губарева Е.Н. Фотокаталитически активные самоочищающиеся материалы на основе цемента. Составы, свойства, применение // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ Шухова. 2020. № 3. С. 16-25. – https://doi.org/10.34031/2071-7318-2020-5-3-16-25

- Лабузова М.В., Губарева Е.Н., Огурцова Ю.Н., Строкова В.В. Использование фотокаталитического композиционного материала в цементной системе // Строительные материалы. 2019. № 5. С. 16–21. – https://doi.org/10.31659/0585-430Х-2019-770-5-16-21

- Губарева Е.Н., Огурцова Ю.Н., Строкова В.В., Лабузова М.В. Сравнительная оценка активности кремнеземного сырья и фотокаталитического композиционного материала на его основе // Обогащение руд. 2019. № 6. С. 25. – https://doi.org/10.17580/or.2019.06.05

- Строкова В.В., Губарева Е.Н., Огурцова Ю.Н. Оценка свойств кремнеземного сырья как подложки в составе композиционного фотокаталитического материала // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ Шухова. 2017. № 2. С. 6–12. – https://doi.org/10.1277/23819

- Балыков А.С., Низина Т.А., Кяшкин В.М., Володин С.В. Оценка эффективности минеральных добавок в цементных системах при разработке фотокаталитических композиций «ядро – оболочка» // Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14, № 5. С. 405-418. – https://doi.org/10.15828/2075-8545-2022-14-5-405-418

- Wang D., Hou P., Stephan D. Huang S., Zhang L., Yang P., Cheng X. SiO2/TiO2 composite powders deposited on cement-based materials: Rhodamine B removal and the bonding mechanism. Construction and Building Materials. 2020; 241: 118124. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118124

- Fatimah I., Prakoso N.I., Sahroni I., Miqdam Musawwa M., Sim Y., Kooli F., Muraza O. Physicochemical characteristics and photocatalytic performance of TiO2/SiO2 catalyst synthesized using biogenic silica from bamboo leaves. Heliyon. 2019; 5:11. e02766. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02766

- Pal A., Jana T.K., Chatterjee K. Silica supported TiO2 nanostructures for highly efficient photocatalytic application under visible light irradiation. Materials Research Bulletin. 2016; 76: 353-357. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2015.12.040

- Неровная С.В., Сивальнева М.Н., Строкова В.В., Огурцова Ю.Н., Губарева Е.Н., Клименкова Е.В. Кислотно-основные свойства поверхности микроармирующих фибр как компонента фотокаталитического композиционного материала для штукатурных смесей // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2023. № 10. С. 8–19. – https://doi.org/10.34031/2071-7318-2023-8-10-8-19

- Strokova V., Gubareva E., Ogurtsova Y., Fediuk R., Zhao P., Vatin N., Vasilev Y. Obtaining and properties of a photocatalytic composite material of the “SiO2–TiO2” system based on various types of silica Raw Materials. Nanomaterials. 2021; 11: 866. https://doi.org/10.3390/nano11040866

- Сычев М.М., Минакова Т.С., Слижов Ю.Г., Шилова О.А. Кислотно-основные характеристики поверхности твердых тел и управление свойствами материалов и композитов. СПб.: Химиздат, 2016. 276 с.

- Miszczak S., Pietrzyk B. Anatase–rutile transformation of TiO2 sol-gel coatings deposited on different substrates / Ceramics International. 2015; 41:7461-7465. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.02.066

- Imran M., Riaz S., Naseem S. Synthesis and characterization of titania nanoparticles by solgel technique / Muhammad Imran et al.. Materials Today: Proceedings. 2015; 2: 5455 – 5461. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2015.11.069

- Spectroscopic Investigation of the Anatase-to-Rutile Transformation of Sol−Gel-Synthesized TiO2 Photocatalysts / Nicholas T. Nolan, Michael K. Seery, Suresh C. Pillai. The Journal of Physical Chemistry C. 2009; 113(36): 16151-16157. https://doi.org/10.1021/jp904358g

- Байдарашвили М.М., Сахарова А.С. Исследование сорбционных свойств материалов с помощью физико-химического метода распределения центров адсорбции // Сорбционные и хроматографические процессы. 2020. Т. 20, № 1. С. 87–94. – https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2020.20/2383

- Лопанов А.Н., Фанина Е.А., Гузеева О.Н. Кислотно-основные центры поверхности кварцевого песка в технологии электропроводящих строительных смесей // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2016. № 5. С. 58–63.

- Баранова Н.В., Пашина Л.А., Косточко А.В. Сравнительный анализ некоторых методов определения кислотно-основных свойств поверхности твердых тел с точки зрения изучения адгезионного взаимодействия // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17, №. 19. С. 33–36.

- Цыганова Т.А., Антропова Т.В., Мякин С.В., Анфимова И.Н. Особенности формирования адсорбционных центров, термически модифицированных высококремнеземных пористых стекол // Физика и химия стекла. 2020. Т. 46, № 5. С. 475–481. – https://doi.org/10.31857/S0132665120050121

- Постнова И.В., Сарин С.А., Карпенко Т.Ю., Щипунов Ю.А. Формирование фотокаталитически активного диоксида титана на мезопористом силикате с наночастицами серебра, синтезированными с помощью танина, выступающего в роли темплата и восстановителя // Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах. 2020. Т. 495, № 1. С. 16–20. – https://doi.org/10.31857/S2686953520060114

- Shilova O.A., Kovalenko A.S., Nikolaev A.M., Mjakin S.V., Sinel’nikov A.A., Chelibanov V.P., Gorshkova Y.E., Tsvigun N.V., Ruzimuradov O.N., Kopitsa G.P. Surface and photocatalytic properties of sol-gel derived TiO2@SiO2 core-shell nanoparticles. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2023; 108(2): 263-273. https://doi.org/10.1007/s10971-022-05943-5

- Rimoldi L., Meroni D., Falletta E., Ferretti A.M., Gervasini A., Cappelletti G., Ardizzone S. The role played by different TiO2 features on the photocatalytic degradation of paracetamol. Applied Surface Science. 2017; 424: 198-205. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.03.033

- Баранова Н.В., Пашина Л.А., Нечипоренко А.П., Косточко А.В. Кислотные и основные центры поверхности нитратов целлюлозы // Журнал прикладной химии. 2015. Т. 88. № 1. С. 131–136.