Влияние аллопересадки костного мозга на функциональное состояние тучных клеток в лимфатических узлах

Автор: Романов В.О., Воробьева О.В., Романова Л.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Патологическая анатомия

Статья в выпуске: 2 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: проанализировать функциональное состояние тучных клеток (ТК) после аллопересадки костного мозга на ранних сроках эксперимента. Материал и методы. Эксперименты проведены на 40 беспородных крысах-самцах, которых разделили на три группы: 1-я группа — интактные (л=10); 2-я — контрольные животные, которым вводили 0,85%-го раствора хлорида натрия (л=10); 3-я — опытные (п=30), которым под эфирным наркозом в хвостовую вену вводили клеточную суспензию от другой крысы. Методом окраски полихромным толуидиновым синим по Унна оценивали состояние тучных клеток. Результаты. Через 40 мин после введения чужеродного костного мозга в мозговом веществе около сосудов встречаются метахроматичные тучные клетки, их количество (60%) преобладает над ортохромными (40%). Тучные клетки чаще всего располагаются группами, особенно около сосудов, контактируют между собой. Изменяются морфометрические параметры тучных клеток (диаметр — 8,00-17,00, у интактных — 6,00-12,00 мкм). Через два часа после эксперимента по степени сульфатированности гепарина выявляются преимущественно метахроматичные тучные клетки, их количество составляет 92%, и преобладают активно дегранулированные тучные клетки (61%), р<0,05. Изменяются размеры тучных клеток (диаметр — 3,00-9,00 мкм; расстояние между клетками — 29,00-53,00). Однофакторный дисперсионный анализ установил, что существует достоверное влияние срока эксперимента на изменение доли тучных клеток с метахроматическим окрашиванием. Заключение. Введение чужеродного костного мозга существенно изменяет функциональный профиль тучных клеток.

Тучные клетки, трансплантация костного мозга, лимфатические узлы

Короткий адрес: https://sciup.org/149135648

IDR: 149135648 | УДК: 616.419–089.819.843: [611.018.2:612.428]

Текст научной статьи Влияние аллопересадки костного мозга на функциональное состояние тучных клеток в лимфатических узлах

-

1 Введение. Лимфатическая система — неотъемлемая часть сосудистой системы организма [1–4]. Одни из основных структурных компонентов лимфатической системы — лимфатические узлы, представляющие собой важное звено путей циркуляции лимфы и являющиеся периферическими органами кроветворной и иммунной систем. Изучение органов лимфатической системы на клеточном уровне, при действии различных факторов, позволяет выявить степень их морфологических изменений в ответ на конкретное воздействие [1–4].

Одними из структур, активно участвующих в процессах иммунитета и кроветворения, являются ТК, расположенные по септам и около сосудов, и поэтому именно к их изучению в последние годы приковано пристальное внимание исследователей [5–7]. За более чем столетний период исследования ТК появилось большое число фундаментальных данных, обобщение которых позволило описать их основные функции: ТК участвуют в образовании межклеточного вещества путем синтезирования сульфатированных гликозаминогликанов; синтезируют, депонируют и путем экзоцитоза выделяют биогенные амины, которые влияют на микроокружение, тем самым осуществляют регуляцию местного гомеостаза [3]. Функциональное состояние ТК зависит от наличия секретируемых ими биологически активных веществ. Различают преформированные медиаторы ТК, к которым принадлежат гистамин, серотонин, гликозаминогликаны (гепарин и хондроитинсульфаты), а также ферменты (трипаза, химаза и др.) [1–4]. Как известно, вещества из ТК выделяются диффузией или дегрануляцией. Встречается несколько типов дегрануляции ТК: постепенная, когда наблюдается селективное выделение медиаторов из гранул ТК — этот тип секреции, очевидно, является необходимым для осуществления регуляции физиологических процессов, направленных на поддержание гомеостаза; быстрая дегрануляция, возникающая путем экзоци-тоза, в этом случае гранулы сливаются между собой и с мембраной клетки, что приводит к ускоренному выбросу медиаторов. Такой тип дегрануляции возникает на любые изменения, возникающие в организме [2–5]. В связи с чем в первую очередь необходимо изучить состояние ТК в лимфатических узлах на экспериментальное воздействие извне на организм. Мы, с помощью окраски полихромным толуидиновым синим по методу А. Унна, оценивали состояние ТК в условиях введения чужеродного антигена.

Цель — проанализировать функциональное состояние ТК после аллопересадки костного мозга на ранних сроках эксперимента.

Материал и методы. Опыты проводились на 40 беспородных крысах-самцах, которых разделили на три группы: 1-я группа — интактные ( n =10); 2-я — контрольные животные, которым вводили 0,85% раствора хлорида натрия ( n =10); 3-я — опытные ( n =20), которым под эфирным наркозом в хвостовую вену вводили клеточную суспензию от другой крысы. Методика: 1 мл костного мозга извлекали из эпифиза бедренной кости у крысы, смешивали с 2 мл 0,85%-го раствора натрия хлорида. Затем 1 мл полученной суспензии вводили в хвостовую вену другой крысы. Под эфирным наркозом извлекали шейные лимфатические узлы через 40 мин, 2, 4 ч от начала экспе-

римента. Для гистологического исследования лимфатические узлы фиксировали в 10%-м нейтральном формалине. После гистологической проводки материал заливали в парафин, готовились серийные срезы толщиной 5 мкм на ротационном микротоме Accu-Cut SRM 200, затем окрашивали толуидиновым синим по методу Унна [3]. По степени окраски ТК оценивали их состояние: α-ортохромная окраска характерна для несульфатированного (незрелого) гепарина; чернильно-синяя — для β-метахроматичного; пурпурная окраска — для γ-метахроматичного (зрелого) гепарина. Изучали морфометрические параметры ТК (диаметр, мкм; расстояние (мкм) между ТК). Представление о количественном распределении ТК дает метод подсчета их в пяти полях зрения микроскопа при увеличении об. 40 ок. 10. Гистологические препараты изучали с помощью микроскопа Leica DM4000B с цветной фотокамерой Leica DFC 425 и лицензионной программой Leica Application Sute 3.8.0.

Статистический анализ проведен в программе Statistica 6,0 (StatSoft, США). Материалы исследования подвергались статистической обработке с использованием стандартных методов параметрической и непараметрической статистики. Характер распределения установлен с помощью критерия Колмогорова — Смирнова с поправкой Лиллиефор-са. Для описания данных использовались такие стандартные статистические показатели, как среднее и стандартное отклонение ( M ±σ). Так как распределение в некоторых исследуемых выборках отличалось от нормального, применялись критерии непараметрической статистики. Для сравнения средних значений двух независимых выборок использовали непараметрический U -критерий Манна — Уитни. Значимыми считали различия при p <0,05. В случае наличия существенной разницы между сроками в целом попарные сравнения средних значений имеющихся сроков (40 мин, 2 и 4 ч) осуществляли с помощью теста Тьюки. Взаимосвязи между сроком и параметрами ТК оценивали с использованием непараметрического рангового корреляционного анализа Спирмена. Чем ближе модуль коэффициента корреляции к единице, тем более сильной является связь между измеряемыми величинами. Проводили однофакторный дисперсионный анализ, где в качестве фактора использовался срок эксперимента.

Исследования соответствовали положениям Европейской конвенции по защите позвоночных животных, требованиям национального руководства по содержанию и уходу за лабораторными животными и проводились при одобрении этического комитета медицинского факультета «Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова» (протокол №5/8 от 18 июня 2015 г.).

Результаты. У 2-й — контрольной группы животных, которым вводили 0,85%-го раствора хлорида натрия ( n =10), — выявлены изменения в морфометрических показателях ТК до 30 мин после эксперимента. Далее показатели были идентичны с данными интактных животных. В связи с этим срок эксперимента у 3-й группы животных был взят с 40-й мин.

При изучении лимфатических узлов интактных животных с помощью метода Унна выявлено, что ор-тохромную окраску имеют корона лимфоидных узелков (фолликулов) и диффузно расположенные межузелковые лимфоциты. Выявляется два вида лимфоидных узелков: поверхностные, у которых окрашиваются реактивные центры, и глубже лежащие узелки, у которых центральная часть не окраши-

а

б

в

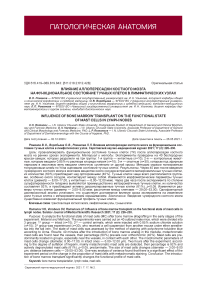

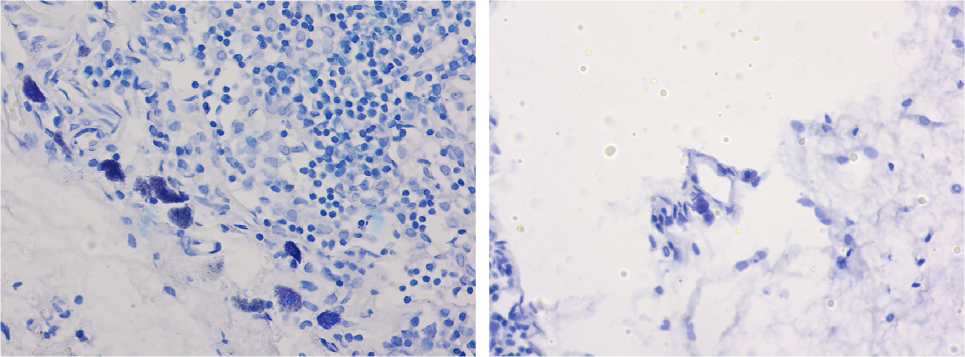

Рис. 1. Морфофункциональные особенности тучных клеток у интактных животных. Метод Унна. Микроскоп Leica DM4000B.

Ув. х 900: а — цельные тучные клетки (1), расположенные около сосуда; б — цельная (1) и слабо дегранулированная тучная клетка (2); в — слабо дегранулированная тучная клетка (1)

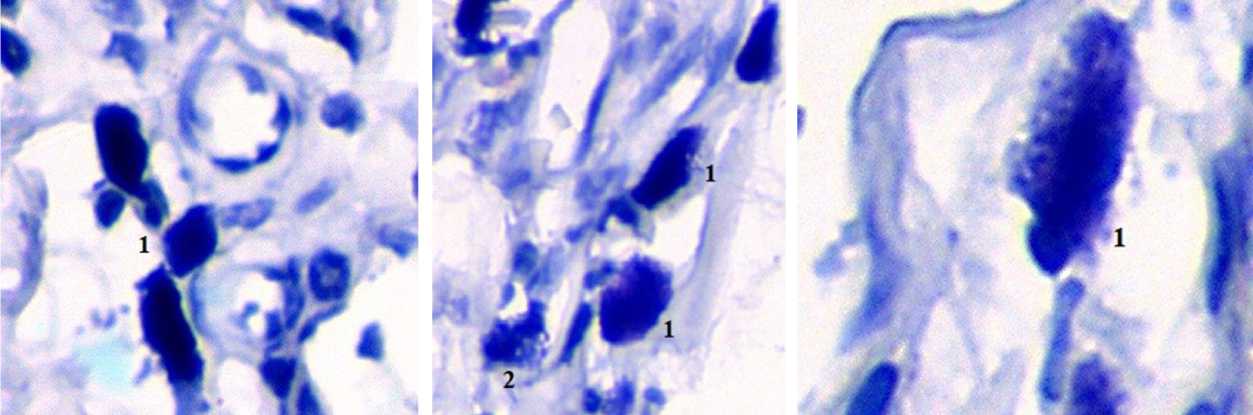

Рис. 2. Диаметр тучных клеток и расстояние между тучными клетками у интактных животных после аллопересадки костного мозга, мкм: ТК — тучные клетки

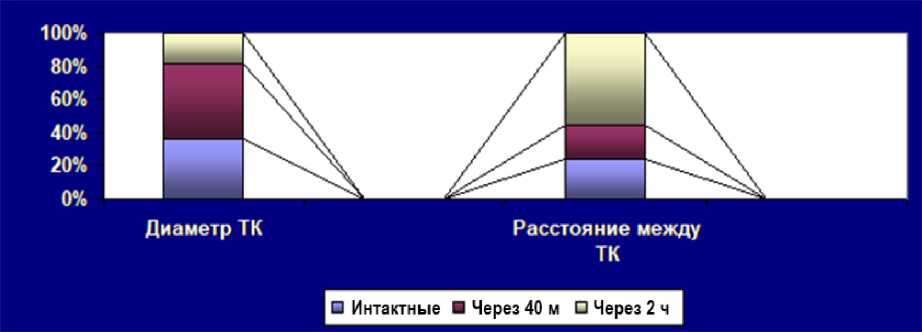

Рис. 3. Степень сульфатированности (%) тучных клеток у интактных животных и после аллопересадки костного мозга

вается. В реактивном центре положительных клеток на гепарин не выявляется. В паракортикальной зоне и мякотных шнурах выявляются положительные на гликозаминогликаны лимфоциты.

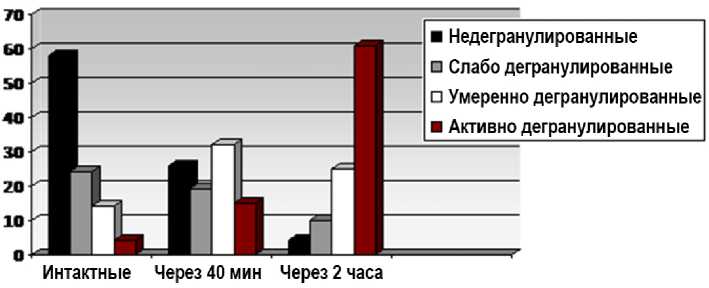

ТК в лимфатическом узле выявляются с разной степенью метахромазии: ортохромные 64±1,4%, в-метахроматичные — 20±1,8%, Y -метахрома-тичные — 16±0,9%. Преобладающим типом клеток являются недегранулированные и слабо дегранули-рованные (рис. 1).

При исследовании лимфатических узлов через 40 мин после аллопересадки костного мозга выявляется их ортохромная окраска. Резко увеличивается число макрофагов. В капсуле, по септам и в мозговом веществе около сосудов встречаются ортохромные и метахроматичные ТК. ТК чаще всего располагаются группами, в некоторых местах, особенно около сосудов, контактируют между собой. Изменяются морфометрические параметры ТК (рис. 2). По степени метахромазии преобладают ТК с высоко сульфатированным гепарином (рис. 3).

Через 40 мин после аллопересадки костного мозга встречаются ТК с разной степенью дегрануляции (рис. 4), причем доля умеренно и активно дегранули-рованных ТК преобладает над недегранулированны-ми (рис. 5; таблица). Достоверные различия в размерах клетки выявляются в ТК, имеющих ортохромную окраску (в 1,28 раза, при p <0,001), и в ТК, в которых ядра не определяется (в 1,19 раза, p <0,001).

а

б

Рис. 4. β-метахроматичные тучные клетки через 40 мин после аллопересадки костного мозга. Метод Унна. Микроскоп Leica DM4000B. Ув. × 900: а — слабо дегранулированные; б — дегранулированные

Рис. 5. Тучные клетки с разной степенью дегрануляции (%) у интактных животных и после аллопересадки костного мозга

Тучные клетки с разной степенью дегрануляции у интактных животных и после аллопересадки костного мозга, M± σ, %

|

Степень дегрануляции |

Интактные животные |

Через 40 мин после аллопересадки костного мозга |

Через два часа после аллопересадки костного мозга |

|

Недегранулированные |

58±2,4 |

26±1,7* |

4±1,2* |

|

Слабо дегранулированные |

24±1,9 |

19±1,1* |

10±1,1* |

|

Умеренно дегранулированные |

14±0,8 |

32±0,9* |

25±1,9* |

|

Активно дегранулированные |

4±0,3 |

15±0,9* |

61±1,6* |

П р и м еч а н и е : * — различия с интактной группой статистически значимы ( p <0,05).

Через два часа после аллопересадки костного мозга в паракортикальной зоне лимфатического узла появляются резидентные макрофаги. По степени сульфатированности гепарина выявляются преимущественно метахроматичные ТК (рис. 4). ТК встречаются с разной степенью дегрануляции, причем доля умеренно и активно дегранулированных ТК преобладает над недегранулированными (рис. 5, таблица).

С помощью однофакторного дисперсионного анализа выявлено существенное влияние срока после аллопересадки костного мозга на изменение доли ТК с метахроматической окраской. Корреляционный анализ Спирмена установил наличие достоверной сильной положительной взаимосвязи ( r =0,83; p <0,05) между такими параметрами, как срок и изменение процента дегранулированных ТК.

Обсуждение. Таким образом, возрастание процента ТК с активной степенью дегрануляции свидетельствует об активном участии ТК на введение клеточного антигена. Примечательно, что ТК определялись недостаточно зрелыми, на что указывает изменение их размеров. Введение чужеродного костного мозга приводит к увеличению синтеза вы-сокосульфатированных гликозаминогликанов, наличие которых прямо пропорционально степени метахромазии ТК. Выявлено увеличение доли де-гранулированных ТК, при чем их процент увеличивается со сроком эксперимента и преобладающими клетками являются активно дегранулированные ТК. Очевидно, что ТК являются клетками, реагирующими на введение чужеродного антигена путем их дегрануляции и последующим распадом. Как известно, ТК обладают способностью регулировать содержание биогенных аминов в межклеточном пространстве с помощью синтеза множества активных веществ: серотонина, катехоламинов, гистамина, оксида азота, гепарина, протеолитических ферментов [1, 2, 4–6]. Необходимо отметить, что встречаемые контакты ТК между собой и расположение их около сосудов имеют несомненное значение для осуществления функционального потенциала клеток, что очевидно указывает на существование регуляторной системы в формировании местного гомеостаза.

Заключение. Выявленные увеличение активности ТК лимфатического узла на фоне введения чужеродного костного мозга и изменение их тинкториаль-ных свойств с увеличением доли метахроматичных ТК, повышением степени их дегрануляции и изменением морфометрических характеристик существенно модифицируют функциональный профиль ТК, что указывает на активное участие ТК при введении чужеродного антигена.

Список литературы Влияние аллопересадки костного мозга на функциональное состояние тучных клеток в лимфатических узлах

- Воробьева О. В., Любовцева Л. А., Гурьянова Е.А. Серотонинсодержащие клетки в первичном органе кроветворения после аутологичной пересадки костного мозга. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 2019; 168 (9): 355-8.

- Любовцева Л.А., Любовцева E.B., Воробьева О. В. Возрастные и видовые различия нейроаминных структур тимуса крыс, кошек и человека. В кн.: Актуальные вопросы клинической медицины: сб. материалов регион, науч.-практ конференции (к 65-летию бюджетного учреждения Чувашской Республики «Вторая городская больница» г. Чебоксары). Чебоксары: Чуваш, гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, 2017: с. 177-84.

- Bauer HZ. Mikroskopisch-chemischer Nachweis von Glykogen und einigen anderen Polysacchariden. Z mikrosk-anat Forsch 1933: (33); 143-60.

- Московский A.B., Леженина СВ., Уруков Ю.Н., Московская О. И. Морфофункциональное состояние биоаминсодержащих структур пульпы зуба при сочетанной патологии. Современные проблемы науки и образования 2020; 53 (2): 109. DOI: 10.17513/spno. 29615.

- Романова Л. П., Малышев И. И., Воробьева О. В. Физиологические показатели крови у крысят после механической травмы печени на фоне применения биологически активных веществ. Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 2010; 68 (4): 167-71.

- Шведавченко А. И. Закономерности анатомии и топографии лимфатических узлов. Морфологические ведомости 2006; (1-2): 190-2.