Влияние анатомии коронарных артерий при транспозиции магистральных артерий на выбор метода реимплантации - возможно ли упростить стандартные классификации?

Автор: Ефимочкин Георгий Алексеевич, Борисков Максим Валентинович, Барбухатти Кирилл Олегович, Кандинский Максим Леонидович, Порханов Владимир Алексеевич

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 т.31, 2016 года.

Бесплатный доступ

Транспозиция магистральных артерий - один из “синих” врожденных пороков сердца (ВПС), приводящий к неминуемой смерти у 100% пациентов. Современным стандартом лечения является радикальная коррекция - артериальное переключение. Один из наиболее важных аспектов успешной операции артериального переключения - анатомия коронарных артерий и ее влияние на способ их реимплантации. Предложено множество сложных классификаций коронарной анатомии при транспозиции, однако в практике отмечается тенденция к их упрощению. Оценивалась коронарная анатомия 120 последовательных пациентов с простой транспозицией магистральных сосудов (ТМС) и ТМС с деформацией межжелудочковой перегородки (ДМЖП). В большинстве случаев (n=105, 93,1%) встретились 3 варианта коронарной анатомии: обычная (1LAD,Cx,2R - 65,9%), огибающая артерия от ПКА (1LAD,2R,Сх - 20,4%), огибающая отходит отдельным устьем от синуса аорты (1LAD,R,2Сх - 6,8%). У 65 больных при артериальном переключении применялись классические “открытые” методики реимплантации коронарных артерий (U-образный на “кнопках”, J-образный типа “trap-door” или их сочетание), среднее время ишемии миокарда составило 83±22,5 мин (от 78 до 126 мин), а средний объем кровопотери - 120±30 мл (от 75 до 245 мл). У 52 больных выполнена “закрытая” методика. Время ишемии миокарда составило в среднем 34±9,3 мин (31-62 мин.), объем интраоперационной кровопотери в среднем - 20±20 мл (10-50 мл). Необходимость в отсроченном сведении грудины снизилась с 60% (2010 г.) до 6% (2015 г.). Снизилось время инотропной поддержки миокарда и уменьшилась частота применения адреналина и комбинированной инотропной поддержки до 5,6% в 2015 г. Послеоперационная летальность снизилась с 18% (2010 г.) до 6% в 2015 г. Коронарная анатомия не влияет на способ реимплантации коронарных артерий. Единственным исключением является интрамуральная коронарная артерия, реимплантация которой требует различных методик в каждой конкретной ситуации. Использование “закрытой” методики реимплантации позволяет уменьшить время ишемии миокарда и искусственного кровообращениия. С помощью циркулярного анастомоза при созданиии неоаорты формируется синотубулярная зона, которая, возможно, снизит риск развития недостаточности неоаортального клапана. Непрерывный обвивной шов коронарных анастомозов является гемостатическим, что подтвердилось уменьшением объема кровопотери более чем в 2 раза.

Транспозиция магистральных артерий, артериальное переключение, анатомия коронарных артерий, реимплантация коронарных артерий

Короткий адрес: https://sciup.org/14920148

IDR: 14920148 | УДК: 616.13-089

Текст научной статьи Влияние анатомии коронарных артерий при транспозиции магистральных артерий на выбор метода реимплантации - возможно ли упростить стандартные классификации?

ТМС – один из “синих” ВПС. У нелеченных пациентов с транспозицией и интактной межжелудочковой перегородкой смерть наступает в раннем грудном возрасте, обычно через несколько дней после закрытия открытого артериального протока (ОАП). У больных с сопутствующими ДМЖП или дефектом межпредсердной перегородки (ДМПП) быстро и агрессивно наступает легочная сосудистая гипертензия, что может привести к летальному исходу уже к концу первого года жизни. Поэтому не удивительно, что было много попыток предпринять хирургическую коррекцию этого порока уже в 1950-х гг., в начальные годы операций на открытом сердце [1]. Однако только в конце 1980-х анатомическая коррекция в виде процедуры артериального переключения стала стандартом лечения [3]. Первую операцию в ее современном виде (артериальное переключение) выполнил хирург Жатене из Сан-Паулу, Бразилия в 1976 г. [2, 4].

Операция артериального переключения в периоде новорожденности, предложенная Норвудом и Кастанедой в Детской больнице Бостона [3], была крайне важна и показала, что может быть выполнена радикальная хирургическая коррекция у новорожденных с низкой летальностью. Наконец, эта знаковая процедура показала, что можно взять в операционную ребенка с критической, опасной для жизни аномалией сердца вскоре после рождения и выполнять большую открытую корригирующую операцию, каждый раз ожидая отличный результат как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.

В процессе лечения такой сложной аномалии важны все особенности каждого отдельного пациента, включая своевременную диагностику и логистику (пренатальный диагноз, роды в специализированном стационаре, своевременно и правильно назначенная терапия простагландинами, доставка в специализированную клинику); до-операционное ведение и общую физикальную оценку больного (дыхательное управление, коррекцию гипоксии и гипоксемии – в случае необходимости процедура Раш-кинда, предотвращение гипоперфузии органов брюшной полости и почек); анатомию порока магистральных сосудов, их положения относительно друг друга, оценка коронарной анатомии, дуги аорты, наличие межжелудочкового дефекта или стеноза легочной артерии; выбор метода оперативного лечения именно для этого пациента; послеоперационное ведение и наблюдение.

В данной статье хотелось бы коснуться одного из наиболее важных аспектов успешной операции артериального переключения – анатомии коронарных артерий и ее влияния на способ их реимплантации.

Эмбриология. Транспозиция, подобно двойному отхождению сосудов от правого желудочка и тетраде Фалло, является аномалией конотрункуса. Классическая теория предполагает нарушение формирования обычной спиральной перегородки конотрункуса, что в результате приводит к вентрикуло-артериальной дискордантности, то есть транспозиции [5]. Альтернативная теория Ван Праага [6] подразумевает, что в основе проблемы лежит недоразвитие подартериального конуса. В результате происходит фиброзное соединение между легочным и митральным клапанами (митрально-легочный контакт) – признак транспозиции.

Обычная форма транспозиции относится, используя сегментарную теорию Ван Праага, к “d” или “d”-петлевой транспозиции, основываясь на направлении перекручивания примитивной сердечной трубки на начальных стадиях развития сердца (SDD). При d-петле желудочки обычно расположены, морфологически левый желудочек лежит слева, а морфологически правый желудочек спереди и справа, d-петлевую транспозицию нельзя путать с d-мальпозицией аорты относительно легочной артерии, которая имеет небольшое функциональное значение (SDD).

Эмбриология коронарных артерий при d-транспозиции. Коронарное кровообращение развивается подобно легочному артериальному и легочному венозному кровообращению. Например, дистальное легочное венозное русло происходит из первичной венозной системы, окружающей примитивную переднюю кишечную трубку зачатков первичных бронхов и впоследствии легких. Первичные коммуникации легочных вен с системными венами резорбцируются с помощью системы запрограммированной смерти клеток, сходной с апоптозом. Резорбция наступает тогда, когда у зародыша сформируются истинные легочные вены, впадающие в области задней стенки левого предсердия. Нарушение взаимосвязи зачатка легкого с венозным комплексом приводит к сохранению связи с системными венами и, следовательно, к тотальному аномальному дренажу легочных вен. Сходным способом зародыши проксимальных участков стволов коронарных артерий возникают в синусах Вальсальвы (обычно аортальных, но иногда и легочных). Эти зачатки должны соединиться с примитивным сосудистым сплетением, которое формируется из ангиобластов в мезодерме развивающейся сердечной трубки. Основные коронарные сосуды, то есть правая и левая коронарная артерия, развиваются из ангиобластов в предсердно-желудочковой борозде. Как указывал Ван Прааг [7], само название “коронарная артерия” отражает их циркулярное направление в предсердно-желудочковой перегородке – corona = корона, венец (латинский). Каждый желудочек, правый и левый, имеет свою собственную, отличную друг от друга структуру коронарных артерий. Когда возникают изменения в расположении магистральных сосудов и/или желудочков относительно обычного, возникает нарушение взаимосвязи между стволами коронарных артерий с зачатками в синусах Вальсальвы. Не удивительно, что обычная коронарная “аномалия” при транспозиции фактически представляет самое эффективное соединение основных коронарных стволов с аортой и поэтому должна быть названа “обычно расположенной” при данной аномалии, такой как транспозиция. Хотя это распределение “ненормально” в том смысле, что при обычном (d-петлевом) расположении магистральных артерий и желудочков ствол левой коронарной артерии проходит позади легочной артерии, а при d-петлевой транспозиции магистральных артерий ствол левой коронарной артерии идет спереди от легочной артерии и оттуда налево к предсердно-желудочковой борозде. Таким же образом ствол правой коронарной артерии располагается непосредственно вблизи от синуса и идет направо к предсердно-желудочковой борозде. Кроме того, существуют варианты впадения стволов основных коронарных артерий в синусы Вальсальвы, могут быть аномалии непосредственно коронарных зачатков. Это может привести к атрезии коронарного устья, устьевым стенозом коронарных артерий, косому расположению коронарного устья и интрамуральным коронарным артериям [8].

Проводилось множество различных съездов, чтобы описать разнообразные варианты разветвления коронарных артерий, встречающихся при транспозиции, на которых были приняты различные варианты классификации.

Лейденское соглашение – широко используемый метод классификации расположения коронарных артерий, встречаемых при d-транспозиции. Классификация впервые была предложена анатомами Gittenberger-DeGroot и Sauer, которые работали с группой Quaegebeur’s в Лейдене, Голландия [9]. Как изображено на рисунке 1 (что более перспективно для хирурга, который рассматривает коронарные артерии сверху, в отличие от специалиста по эхокардиографии, каковой видит коронарные артерии снизу) и описано во вставке 1, классификация определяет синус отхождения для каждой из трех главных коронарных артерий. По принятому соглашению, если рассматривать с позиции, когда вначале проходит аорта, а затем легочная артерия, то синус, смежный с ЛА и находящийся по правую руку, это синус № 1, а по левую руку – синус № 2. Таким образом, при обычном типе коронарного распределения из синуса № 1 (анатомически левый) выходит передняя нисходящая и огибающая артерия, а из синуса № 2 (анатомически правый) выходит правая коронарная артерия. Сокращенно это можно отобразить как (1AD, CX; 2R), рисунок 1. Yamaguchi et al. [10] предложили следующий уровень классификации для отличия эпикардиального хода коронарных артерий, например, отношение передней или задней артерии к стволу легочной артерии. Используя Лейденское соглашение, единственная коронарная артерия, начинающаяся от правого синуса, и отходящая от него левая коронарная артерия проходят позади легочной артерии, обозначаются как (2R, AD, CX) и направляются кзади и влево.

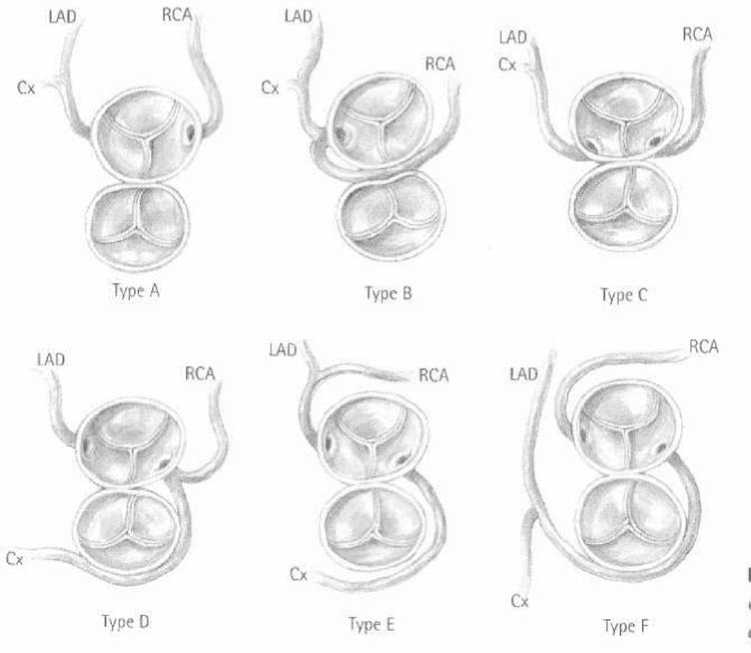

Другой популярный метод классификации ветвления коронарных артерий при транспозиции впервые был описан Yacoub и Radley-Smith в 1978 г. [11]. На рисунке 2 представлена классификация Yacoub. Как Вы можете видеть, при этой классификации обычное распределение артерий обозначено как тип А. При типе В имеется единственное коронарное отверстие и правая коронарная артерия проходит между аортой и легочной артерией.

Многие центры, в том числе Национальный детский медицинский центр Вашингтона, не приняли ни Лейденскую классификацию, ни классификацию Yacoub. Существует так много разновидностей ветвления коронарных артерий, что стали использовать описательный метод, который подходит для каждого пациента. Первоначально необходимо описать отношение аорты к легочной артерии, например, аорта расположена непос-

Рис. 1. Лейденская классификация анатомии коронарных артерий при d-транспозиции магистральных артерий. Синусы аорты рассматриваются с позиции от аорты к легочной артерии. Синус 1 находится справа от наблюдателя, а синус 2 находится слева от наблюдателя. Обычно коронарные артерии при транспозиции становятся (IAD, СХ; 2R), то есть передняя нисходящая и огибающая коронарные артерии возникают из синуса 1, а правая коронарная артерия возникает из синуса 2. Запятая используется, чтобы указать, что главные ветви являются результатом общего сосуда, тогда как точка с запятой обозначает раздельное отхождение. Синус рассматривается с позиции, когда сначала идет аорта, затем легочная артерия: синус 1 – смежный с легочной артерией с правой стороны наблюдателя; синус 2 – смежный с легочной артерией по левую руку от наблюдателя. Коронарные артерии: RCA – правая коронарная артерия; LAD – передняя нисходящая артерия; Cx – огибающая артерия

Рис. 2. Классификация Якуба и Рэдли-Смита анатомии коронарных артерий при d-транспозиции магистральных артерий редственно впереди легочной артерии, аорта расположена на 45° вправо и спереди от легочной артерии, когда аорта лежит более 45° кпереди от легочной артерии.

Дополнительная описательная классификация

Эпикардиальный ход главных коронарных ветвей:

– передняя – проходит спереди аорты;

– задняя – проходит позади легочной артерии;

– между – проходит между магистральными артериями (обычно интрамурально).

Необычное происхождение:

– комиссуральное – отхождение коронарной артерии рядом с аортальной комиссурой;

– отдельное – отдельное отхождение двух коронарных ветвей от одного аортального синуса;

– отдаленное или дистальное – отхождение огибающей артерии и задней нисходящей артерии в виде дистальной бифуркации правой коронарной артерии.

Аорта расположена относительно легочной артерии: – справа или спереди, слева, бок о бок или сзади.

Коронарные артерии описываются как выходящие от задней поверхности правого синуса и от задней поверхности левого синуса. Например, при обычном распределении коронарных артерий описываем, что ствол левой коронарной артерии выходит от задней поверхности левого синуса, а ствол правой коронарной артерии выходит от задней поверхности правого синуса. Эта классификация дает полное описание коронарной анатомии для индивидуального пациента, но, к сожалению, полностью закодировать или систематизировать ее невозможно. Об этой классификации мы заранее сообщили в литературе [12]. На эту классификацию мы опирались в своих докладах и сообщениях, издаваемых Детской больницей Бостона, а также сборных материалах хирургического общества по ВПС. В таблице 1 [13] представлена коронарная анатомия среди 470 пациентов, которым выполнена процедура артериального переключения в Детской больнице Бостона в промежутке между

Таблица 1

Анатомия коронарных артерий у 470 пациентов, которым была выполнена процедура артериального переключения в Детском госпитале Бостона в период между 1983 и 1992 гг.

|

Наименование |

Синус 1** |

Синус 2** |

n |

% |

|

Обычная |

LAD, Cx |

R |

289 |

61 |

|

Огибающая от RCA |

LAD |

CxR |

103 |

22 |

|

Единственная RCA |

LADCxR |

21 |

4 |

|

|

С дополнительной LAD |

||||

|

из синуса 1 |

2 |

0,4 |

||

|

Единственная LCA |

RLADCx |

10 |

2 |

|

|

Обратное отхождение |

R |

LADCx |

13 |

3 |

|

Обратное RCA/Cx |

RLAD |

Cx |

19 |

4 |

|

Интрамуральная LCA |

LADCxR |

9 |

2 |

|

|

Интрамуральная LAD |

LADCxR |

3 |

0,6 |

|

|

Интрамуральная RCA |

LADCxR |

1 |

0,2 |

1983 и 1992 гг. При изучении индивидуальной анатомии коронарных артерий были выделены отдельные группы:

– все коронарные артерии выходят из одного синуса;

– все варианты интрамурального хода коронарных артерий;

– пример с ретропульмональным ходом всей левой коронарной системы;

– пример с ретропульмональным ходом только огибающей артерии;

– любое левое коронарное обеспечение отходит от задней поверхности синуса.

Материал и методы

Исходно, до начала нашего исследования, мы применяли описательную классификацию, предложенную в Детской больнице г. Бостона, и наши анатомические варианты (коронарная анатомия пациентов НИИ – Краевой клинической больницы № 1 г. Краснодара) представлены в таблице 2.

Оценивалась коронарная анатомия 120 последовательных пациентов с простой ТМС и ТМС с ДМЖП. В подавляющем большинстве случаев (n=105, 93,1%) встретились 3 варианта коронарной анатомии: обычная (1LAD,Cx,2R – 65,9%), огибающая артерия от ПКА (1LAD,2R,Сх – 20,4%), огибающая отходит отдельным устьем от синуса аорты (1LAD,R,2Сх – 6,8%). Другие типы (рис. 3) встретились в 9 случаях (6,8%), а интрамуральные коронарные артерии – в 3 случаях (3,4%).

Первично при проведении операции артериального переключения мы пользовались классическими “открытыми” методиками реимплантации коронарных артерий (U-образный на “кнопках”, J-образный типа “trap-door” или их сочетание); реимплантация коронарных артерий такими способами выполнена у 65 пациентов. При использовании U-образного способа реимплантации на “кнопках” среднее время ишемии миокарда составило 83±22,5 мин (от 78 до 126 мин), а средний объем кровопотери 120±30 мл (от 75 до 245 мл). При использовании J-образной реимплантации типа “trap-door” или сочетания методик среднее время ишемии миокарда составило 88±19,7 мин (от 69 до 124 мин), а средний объем кровопотери 100±40 мл (от 70 до 235 мл).

“Закрытую” методику [14] мы применяем с 2013 г., однако наша модификация имеет некоторые особенности. В отличие от оригинальной, при применении модифицированной методики не требуется снятие зажима с аорты для наполнения неосинусов, нет необходимости в наложении маркировочных швов и пережатии реимплан-тированных коронарных артерий микрососудистыми зажимами типа “бульдог”. Коронарные артерии реим-плантируются с использованием непрерывного обвивного шва (что позволяет избежать “слабых” мест при формировании коронарных анастомозов). Данная методика реимплантации применялась у 52 больных с обычной зависимостью от коронарной анатомии.

Единственным ограничением применения данной методики были 3 больных с интрамуральным ходом ко-

Таблица 2

Анатомия коронарных артерий у пациентов Краевой клинической больницы № 1

|

Варианты* |

Синус 1 |

Синус 2 |

n = |

% |

|

Обычная |

LAD, Cx |

R |

69 |

65,9 |

|

Огибающая от правой |

LAD |

R, Cx |

27 |

20,4 |

|

Огибающая от синуса |

LAD, R |

Cx |

9 |

6,8 |

|

Единственная правая |

R, LAD, Cx |

2 |

1,13 |

|

|

Передняя от правого синуса |

R,Cx, LAD отдельным устьем |

2 |

1,13 |

|

|

Обратное отхождение |

R |

LAD, Cx |

7 |

3,45 |

|

Интрамуральная ЛКА |

R, LCA одним устьем |

2 |

2,27 |

|

|

Интрамуральная ЛКА из 2 близко расположенных устьев |

LAD, Cx |

R |

1 |

1,13 |

|

Всего |

120 |

100 |

Примечание: * – использована описательная классификация Детской больницы г. Бостона (Wernovsky G, Sanders SP. Coronary artery anatomy and transposition of the great arteries. Coron Artery Dis 1993; 4:148–157).

Таблица 3

Время пережатия аорты и объем интраоперационной кровопотери (без учета объема крови, необходимого для объема первичного заполнения оксигенатора)

Основными мотивами к применению модифицированной методики реимплантации коронарных артерий стали уменьшение времени ишемии миокарда (в среднем 34±9,3 мин, от 31 до 62 мин) и уменьшение объема интраоперационной кровопотери (в среднем 20±20 мл, от 10 до 50 мл), таблица 3.

В процессе накопления опыта проведения оперативных вмешательств выявилась закономерность: при любой анатомии коронарных артерий, кроме единственной интрамуральной коронарной артерии, возможна реимплантация коронарных артерий после создания неоаорты (по модифицированной “закрытой” методике).

Результаты

За период с 2013 по 2016 гг. нами были выполнены 52 реимплантации коронарных артерий по “закрытой” модифицированной методике.

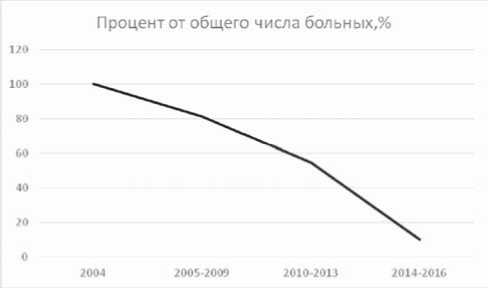

Рис. 3. Необходимость отсроченного сведения грудины

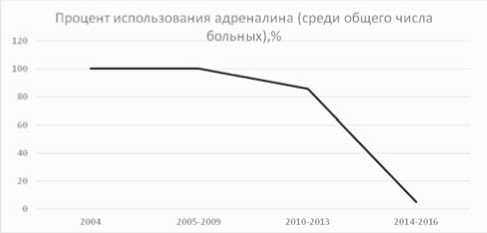

Рис. 4. Необходимость использования адреналина в ближайшем послеоперационном периоде

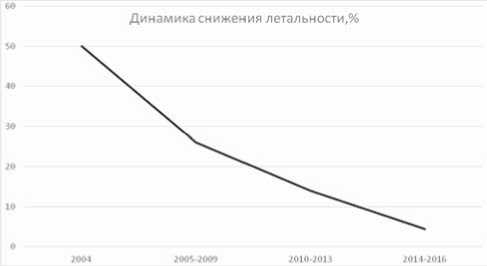

Рис. 5. Динамика снижения послеоперационной летальности после артериального переключения

Необходимость в отсроченном сведении грудины снизилась с 60% (2010 г.) до 6% (2015 г.), рисунок 3.

Ни в одном случае по окончании искусственного кровообращения не было ишемических изменений на ЭКГ, фракция выброса в первые сутки была стандартно снижена до 45–55% с восстановлением на 2–3-и сутки после операции до нормы (более 65%). Снизилось время инотропной поддержки миокарда и уменьшилась частота применения адреналина и комбинированной инотропной поддержки до 5,6% в 2015 г. (рис. 4).

Послеоперационная летальность снизилась до 6% в 2015 г. (рис. 5).

Обсуждение и выводы

Артериальное переключение является операцией выбора при коррекции ТМС. Уникальность ее заключается в возможности радикальной помощи новорожденному с фатальным ВПС, обеспечивая качество дальнейшего развития и жизни, не отличающееся от общей популяции детей. В настоящее время летальность не превышает 5– 7% во многих клиниках мира [16–18], но одной из основных ее причин является коронарная недостаточность и миокардиальная слабость [15, 19]. Поэтому продолжается поиск оптимальных методик реимплантации коронарных артерий. С другой стороны, несмотря на совершенствование методов анестезии и искусственного кровообращения, время ишемии незрелого миокарда является существенным фактором, влияющим на результат. Основоположник “закрытой” методики реимплантации Бови [14] вообще не относит коронарную анатомию к факторам операционного риска.

Оценивая результаты артериального переключения у наших последовательных пациентов, можно заметить некоторые закономерности.

-

1. Коронарная анатомия не влияет на способ реимплантации коронарных артерий. Единственным исключением является интрамуральная коронарная артерия, реимплантация которой требует различных методик в каждой конкретной ситуации.

-

2. Использование “закрытой” методики реимплантации позволяет уменьшить время ишемии миокарда и искусственного кровообращениия.

-

3. С помощью циркулярного анастомоза при создании неоаорты формируется синотубулярная зона, которая, возможно, снизит риск развития недостаточности неоаортального клапана.

-

4. Непрерывный обвивной шов коронарных анастомозов является гемостатическим, что подтвердилось уменьшением объема кровопотери более чем в 2 раза.

Список литературы Влияние анатомии коронарных артерий при транспозиции магистральных артерий на выбор метода реимплантации - возможно ли упростить стандартные классификации?

- Rashkind W.J., Miller W.W. Creation of an atrial septal defect without thoracotomy. A palliative approach to complete transposition of the great arteries//JAMA. -1966. -Vol. 196. -P. 991-992.

- Richard A. Jonas. Comprehensive surgical management of congenital heart disease: Second edition. -NY: CRC Press Taylor & Francis Group, 2014. -740 p.

- Castaneda A.R., Norwood W.I., Jonas R.A. et al. Transposition of the great arteries and intact ventricular septum: anatomical repair in the neonate//Ann. Thorac. Surg. -1984. -Vol. 38. -P. 438-443.

- Jatene A.D., Fontes V.F., Paulista P.P. et al. Anatomic correction оf transposition of the great vessels//J. Thorac. Cardiovasс. Surg. -1976. -Vol. 72. -P. 364-370.

- Pexieder T. Conotruncus and its septation at the advent of the molecular biology era. In: Clark E.B., Markwald R.R., Takao A. (eds.). Developmental Mechanisms of Heart Disease. -Armonk, NY: Futura Publishing Company, 1995. -P. 227-248.

- Van Praagh R., Van Praagh S., Nebesar R.A. et al. Tetralogy of Fallot: underdevelopment of the pulmonary infundibulum and its sequelae//Am. J. Cardiol. -1970. -Vol. 26. -P. 25-33.

- Van Praagh S., Davidoff A., Chin A. et al. Double-outlet right ventricle: anatomic types and developmental implications based on a study of 101 autopsied cases//J. Cardiol. -1982. -Vol. 12. -P. 389-483.

- Sim E.K., van Son J.A., Edwards W.D., Puga F.J. Congenital ostial membrane of right coronary artery in complete transposition of the great arteries//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. -1994. -Vol. 107. -P. 1538-1539.

- Gittenberger-de Groot A.C., Sauer U., Quaegebeur J. Aortic intramural coronary artery in three hearts with transposition of the great arteries//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. -1986. -Vol. 91. -P. 566-571.

- Yamaguchi M., Hosokawa Y., Imai Y. et al. Early and midterm results of the arterial switch operation for transposition of the great arteries in Japan//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. -1990. -Vol. 100. -P. 261-269.

- Yacoub M.H., Radley-Smith R. Anatomy of the coronary arteries in transposition of the great arteries and methods for their transfer in anatomical correction//Thorax. -1978. -Vol. 33. -P. 418-424.

- Wernovsky G., Sanders S.P. Coronary artery anatomy and transposition of the great arteries//Coron. Artery Dis. -1993. -Vol. 4. -P. 148-157.

- Wernovsky G., Mayer J.E., Jonas R.A. et al. Factors influencing early and late outcome of the arterial switch operation for transposition of the great arteries//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. -1995. -Vol. 109. -P. 289-301.

- Edward L. Bove, M.D. Current Technique of the Arterial Switch Procedure for Transposition of the Great Arteries//J. Cardiac Surgery. -1989. -Vol. 4, Issue 3. -P. 193-199.

- Pasquali S.K., Hasselblad V., Li J.S. et al. Coronary Artery Pattern and Outcome of Arterial Switch Operation for Transposition of the Great Arteries//Circulation. -2002. -Vol. 106. -P. 2575-2580.

- Brown J.W., Park H.J., Turrentine M.W. Arterial switch operation: factor impacting survival in the current era//Ann. Thorac. Surg. -2001. -Vol. 71. -P. 1978-1984.

- Li J., Tulloh R.M., Cook A. et al. Coronary arterial origin in TGA: factors that affect outcome. A morphological and clinical study//Heart. -2000. -Vol. 83. -P. 320-325.

- Qamar Z.A., Goldberg C.S., Devaney E.J. et al. Current risk factors and outcomes for the arterial switch operation//Ann. Thorac. Surg. -2007. -Vol. 84. -P. 871-879.

- Ильин В.Н., Корноухов Д.О., Беришвили Д.О. и др. 170 операций артериального переключения: непосредственные результаты и факторы риска операционной летальности//Грудн. и серд.-сосуд. хир. -2006. -№ 6. -С. 11-18.