Влияние анатомии полостной системы почек на результаты микроперкутанной нефролитотрипсии

Автор: Протощак В.В., Паронников М.В., Орлов Д.Н., Карпущенко Е.Г., Слепцов А.В.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Эндоурология

Статья в выпуске: 2 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Cтроение чашечно-лоханочной системы может влиять на результаты лечения у пациентов с одиночными и множественными почечными конкрементами.

Мочекаменная болезнь, чашечно-лоханочная система, микроперкутанная нефролитотрипсия, эффективность, осложнения

Короткий адрес: https://sciup.org/142242611

IDR: 142242611 | DOI: 10.29188/2222-8543-2024-17-2-90-95

Текст научной статьи Влияние анатомии полостной системы почек на результаты микроперкутанной нефролитотрипсии

эндоурология экспериментальная и клиническая урология № 2 2024

На протяжении последнего десятилетия распро страненность мочекаменной болезни (МКБ) в Россий ской Федерации увеличивается, показатели общей заболеваемости составляют 890 человек на 100 000 на селения [1]. Как отмечает большинство авторов, доля больных с МКБ в урологических стационарах дости гает 47% [2-5]. Развитие эндоскопических технологий и совершенствование оборудования для контактной литотрипсии привело к снижению количества дистан ционных литотрипсиий на 16% и увеличению перку танных вмешательств на 9% [4].

Впервые оборудование для микроперкутанной нефролитотрипсии (микро-ПНЛ) было разработано M.J. Bader и соавт. и представлено на конгрессе амери канской ассоциации урологов в 2011 году [6]. Позднее группа ученых под руководством M.R. Desai опублико вала результаты чрескожного доступа в чашечно-лоха ночную систему почки при помощи иглы диаметром 4,8 Ch. Первоначально авторы этой технологии опре делили микро-ПНЛ как перспективный метод лечения почечных конкрементов менее 10 мм [7]. Последующие публикации свидетельствуют о том, что размер камня является важным фактором, который необходимо при нимать во внимание при планировании микроперку танной хирургии, а оптимальным диаметром уролита следует считать диапазон 15–20 мм [8-10]. Другими по казателями, влияющими на результаты чрескожных методов лечения,служат количество и локализация камней, уровень хирургических навыков, число и диа метр перкутанных доступов,а также анатомические варианты строения полостной системы почек [11, 12].

В 1901 году M. Brödel впервые указал на особен ности чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) и отметил, что передние чашки наклонены вперед на 700 от вер тикальной оси, а задние ротированы на 200 в заднела теральном направлении [13]. Спустя 70 лет J. Hodson продемонстрировал диаметрально противоположные данные относительно результатов работы M . Brödel [14]. В 1984 году K. Kaye и D. Reinke впервые приме нили компьютерную томографию для оценки анатоми ческого строения полостной системы почки и доказали, что тип строения ЧЛС по M. Brödel встреча ется чаще справа, а по J. Hodson – слева [15].

Одна из первых клинических классификаций полостной системы почек была предложена F. Sampaio. Автор систематизировал информацию на основании полученных слепков почечной архитектоники и выделил четыре типа строения [16]. Спустя 20 лет на основе анализа данных компьютерной томографии R. Takazawa предложил современную классификацию, наиболее адаптированную для эндоскопической хирургии,от-личительной особенностью которой является деление почечной лоханки на одиночную и разветвленную [17].

В настоящее время клиническими рекоменда циями по лечению МКБ сформулирован приоритет выбора технологии чрескожного доступа, однако, в от ношении микроперкутанной операции показания не определены, а вопрос влияния почечной анатомии на исходы оперативного лечения малоизучены.

Цель исследования. Оценить клиническое значе ние анатомии полостной системы почки при выполне нии микроперкутанной нефролитотрипсии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа проводилась на базе клиники урологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург) с 2021 по 2023 гг. В исследовании участвовал 61 пациент с камнями почек до 2 см в воз расте от 19 до 56 лет. Все больные были подвергнуты микроперкутанной нефролитотрипсии и разделены на две группы. В группу А вошли 34 человека с одиноч ными почечными конкрементами, группу Б сформиро вали 27 пациентов с множественными камнями.

Микро-ПНЛ выполняли в условиях рентгенопера-ционной под общей анестезией в положении пациента на спине. Операцию начинали с ретроград ного введения мочеточникового катетера в почечную лоханку. Далее заполняли ЧЛС контрастом и под ком бинированным (рентгенологическим и визуальным) контролем осуществляли доступ к выбранной чашке при помощи «всевидящей иглы» 4,8 Ch системы для Mi croPerc (Polydiagnost, Германия), а при необходимости использовали тубус 8 Ch. Дробление камня производили с помощью лазерного литотриптера FiberLase U2 (Россия) в режимах распыления и фрагментации.

Исследуемыми параметрами являлись: эффективность, число перкутанных доступов, время операции, количество и структура осложнений. В качестве критерия эффективности был принят показатель «stone free rate» (SFR) – «состояние, свободное от камней», под которым понимали полное удаление конкрементов, либо наличие резидуальных фрагментов до 4 мм. Оценка эффективности осуществлялась на первые-третьи сутки после оперативного вмешательства при помощи комплексного обследования, включающего ультразвуковую диагностику и рентгенологические методы (обзорная урография и нативная компьютерная томография). Осложнения оценивали согласно модифицированной для ПНЛ классификации Clavien-Dindo [18]. К осложнениям grade I относили транзиторное повышение уровня креатинина (любое отклонение выше нормальных значений), а также развитие лихорадки в послеоперационном периоде, требующее применения неспецифических противовоспалительных средств. Нежелательными последствиями 2 класса считали обострение пиелонефрита с необходимостью назначения антибактериальных препаратов, образование околопочечной гематомы, не требующей переливания крови, а также интраоперационные кровотечения, приводящие к гемотрансфузии. Под осложнениями III степени понимали клинически значимую обструкцию верхних мочевых путей резидуальными фрагментами или сгустками крови, перфорацию лоханки, формирование почечного свища или стриктуры пиелоуретерального сегмента. В случае если эти нежелательные явления устраняли с помощью вмешательств под местной анестезией (внутреннее дренирование почки, чрескожная нефростомия, дистанционная литотрипсия), то осложнение классифицировали как IIIa. К grade IIIb относили нежелательные последствия, требующие выполнения уретероскопии/контактной уретеролитотрип-сии или других хирургических пособий под общим обезболиванием. К осложнениям grade IV относили повреждения смежных органов, некупируемое почечное кровотечение, уросепсис, к grade V – летальный исход.

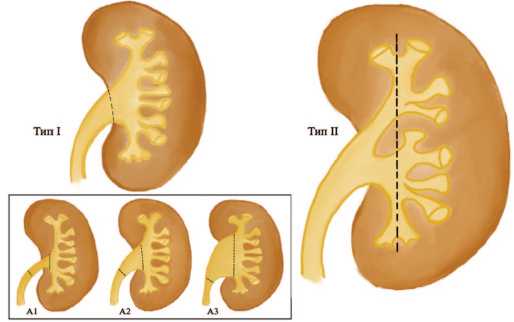

Все исследуемые показатели соотносили с вариантами анатомического строения полостной системы почки по классификации R. Takazawa (рис. 1). Тип I характеризовался наличием одиночной лоханки, тип II представлен разветвленной полостной системой. В свою очередь одиночная лоханка разделяется на три подтипа:

Рис. 1. Классификация полостной системы почки по R. Takazawa

Fig. 1. Classification of the renal collecting system according to R. Takazawa узкая (А1), стандартная (А2) и широкая (А3). В основу этой систематизации заложено отношение ширины поперечного сечения лоханочно-мочеточникового сегмента и лоханки.

Сравнение категориальных переменных осуществляли при помощи критерия χ-квадрат. Значимость различий показателей определяли согласно t-критерию Student, различия считали достоверными при p <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первый тип строения полостной системы почки зафиксирован у 33 (54,1%) пациентов, тип II – у 28 (45,9%) больных соответственно. В группе А наиболее часто камни локализовались в лоханке и нижней чашке – в 8 (23,5%) и 6 (17,6%) случаях при одиночной лоханке и в 7 (20,6%) и 5 (14,7%) наблюдениях при разветвленном типе строения ЧЛС. В группе Б уролиты чаще всего выявлены в лоханке и одной из чашек и определялись у 6 (22,2%) больных с первым типом строения ЧЛС и у 4 (14,8%) пациентов со вторым типом полостной системы почки соответственно (табл. 1).

Таблица 1. Распределение пациентов в исследуемых группах в зависимости от типа полостной системы почки и локализации конкрементов, n (%)

Table 1. Distribution of patients in the studied groups depending on the type of renal collecting system and localization of stone, n (%)

|

Локализация камней Stone location |

Тип I Type I |

Тип II Type II |

|

Группа А (одиночные камни) / Group A (single stones) |

||

|

Верхняя чашка / Upper calix |

1 (2,9%) |

2 (5,9%) |

|

Средняя чашка / Middle calix |

3 (8,8%) |

2 (5,9%) |

|

Нижняя чашка / Lower calix |

6 (17,6%) |

5 (14,7%) |

|

Лоханка / Pelvis |

8 (23,5%) |

7 (20,6%) |

|

Всего / Тotal |

18 (52,9%) |

16 (47,1%) |

|

Группа Б (множественные камни) / Group B (multiple stones) |

||

|

В одной чашке / In one calix |

2 (7,4%) |

2 (7,4%) |

|

В разных чашках / In different calixes |

3 (11,1%) |

4 (14,8%) |

|

Чашка+лоханка / Calix + pelvis |

6 (22,2%) |

4 (14,8%) |

|

Лоханка / Pelvis |

4 (14,8%) |

2 (7,4%) |

|

Всего / Тotal |

15 (55,6%) |

12 (44,4%) |

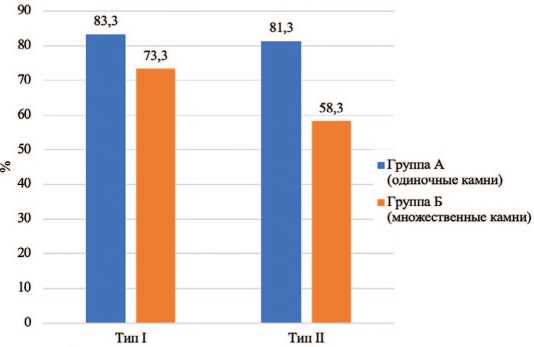

В целом микроперкутанная нефролитотрипсия была эффективна у 46 (75,4%) человек. При одиночных конкрементах анатомия полостной системы не оказывала влияния на результативность операции, а «состояние, свободное от камней» было достигнуто у 15 (83,3%) пациентов с первым типом строения ЧЛС и в 13 (81,3%) наблюдениях при разветвленной лоханке (рис. 2).

Варианты строения чашечно-лоханочной системы

Рис. 2 Эффективность микроперкутанной нефролитотрипсии при разных типах строения ЧЛС почки в исследуемых группах

Fig. 2 Effectiveness of micropercutaneous nephrolithotripsy in different of the type of renal collecting system in the studied groups

В группах с множественными камнями эффектив ность лечения существенно снижалась,особенно при II типе анатомии лоханки. Так, камни были удалены в 1 1 (73,3%) случаях при I типе строения ЧЛС и у 7 (58,3%) пациентов с разветвленной лоханкой ( p <0,05). Не установлено существенной разницы в показателях уровня избавления от камней при разных вариантах строения (А1, А2 и А3) одиночной лоханки у пациентов группы А. В то же время широкая одиночная лоханка являлась неблагоприятным прогностическим признаком у больных с множественными конкрементами, а «состояние, свободное от камней» не удалось достигнуть ни у одного из двух пациентов с подтипом строения А1.

Средняя длительность микроперкутанной нефро литотрипсии составила 70,9±9 мин. Время операции в группе с одиночными камнями при I и II типах архи тектоники полостной системы существенно не отлича лась – 62,5±5 мин и 64,1±7 мин (p>0,05). У пациентов с множественными конкрементами хирургическое вме шательство сопровождалось увеличением продолжи тельности операции в сравнении с группой А. При этом, длительность микро-ПНЛ при одиночной ло ханке была значительно ниже, чем у больных с разветв ленным типом ЧЛС – 80,5±6 мин против 96,3±11 мин соответственно ( p =0,012).

При микроперкутанной операции у пациентов с одиночными камнями выполнение множественных до ступов было редким явлением, не зависело от варианта строения полостной системы и зафиксировано только в 1 (2,9%) случае. Необходимость создания дополни тельного чрескожного тракта возникала в ситуациях, когда литотрипсия камня приводила к его миграции в неудобную чашку и сопровождалась невозможностью продвижения эндоскопа к уролиту ввиду ограниченной маневренности микроинструмента при остром межча-шечковом угле. В сравнении с группой больных с одиночными камнями в группе Б достоверно чаще требовались множественные доступы – в 13 (48,1%) случаях. При этом, второй тип строения ЧЛС был сопряжен с повышенным риском осуществления дополнительной пункции, прибегнуть к которой пришлось у 9 (33,3%) больных, в то время как у пациентов с одиночной лоханкой создание двух и более микроперку-танных тракта требовались в 4 (14,8%) случаях (р<0,05). Нами отмечено, что при разветвленном типе строения полостной системы почки чаще, чем при одиночной лоханке, наблюдается дислокация одного из нескольких конкрементов или их фрагментов в верхнюю чашку, как правило, имеющую длинную узкую шейку, что требует выполнение дополнительного чрескожного доступа.

Общее количество осложнений среди всех категорий больных составило 15 (24,6%) случаев (табл. 2). В группе А тип строения полостной системы почки не оказывал влияние на частоту нежелательных последствий, которые были зафиксированы в 3 (16,7%) наблюдениях при одиночной лоханке и у 3 (18,8%) пациентов с разветвленным типом ЧЛС соответственно ( p >0,05). В группе Б второй тип почечной анатомии характеризовался увеличением количества негативных явлений. Так, при множественных камнях осложнения установлены у 4 (26,7%) пациентов с I типом лоханки и в 5 (41,7%) случаях с разветвленным вариантом полостной системы ( p <0,05).

Таблица 2. Количество и структура осложнений

Table 2. Number and pattern of complications

|

Осложнения Complication |

Тип I Type I |

Тип II Type II |

|

Группа А (одиночные камни) / Group A (single stones) |

||

|

Grade I |

1 (5,6%) |

- |

|

Grade II |

1 (5,6%) |

1 (6,3%) |

|

Grade IIIa |

1 (5,6%) |

1 (6,3%) |

|

Grade IIIb |

- |

1 (6,3%) |

|

Grade IV-V |

- |

- |

|

Всего / Тotal |

3 (16,7%) |

3 (18,8%) |

|

Группа Б (множественные камни) / Group B (multiple stones) |

||

|

Grade I |

2 (13,3%) |

1 (8,3%) |

|

Grade II |

1 (6,7%) |

1 (8,3%) |

|

Grade IIIa |

1 (6,7%) |

2 (16,7%) |

|

Grade IIIb |

- |

1 (8,3%) |

|

Grade IV-V |

- |

- |

|

Всего / Тotal |

4 (26,7%) |

5 (41,7%) |

При выполнении микро-ПНЛ преобладали ослож нения I и II степени, нежелательные явления III степени диагностированы преимущественно при II типе строения ЧЛС, а последствия IV и V градации в нашем исследовании не встречались.

У пациентов с одиночными камнями осложнения grade I установлены только у 1 (5,6%) больного с одиночной лоханкой и представлены транзиторным повышением температуры тела ( p <0,05). В группе Б аналогичные явления зарегистрированы у 2 (13,3%) пациентов с I типом лоханки и в одном (8,3%) случае со II типом ( p >0,05). Количество осложнений в обеих сравниваемых группах при различных вариантах строения ЧЛС обладала схожими результатами, не имела статистических отличий и характеризовалась обострением пиелонефрита с необходимостью назначения антибактериальных препаратов. Нежелательные явления grade IIIa у пациентов с одиночными камнями не превышали 6,3% и существенно не отличались в исследуемых подгруппах, в тоже время аналогичные осложнения в группе Б встречались чаще у больных с разветвленным типом лоханки. При этом, в двух (16,7%) случаях потребовалась установка внутреннего мочеточникового стента под местной анестезией по поводу рецидивирующей почечной колики и стойкой обструкции верхних мочевых путей. Причинами нежелательных явлений IIIb степени служили резидуальные фрагменты камня, мигрировавшие после микро-ПНЛ в мочеточник. Указанные осложнения наблюдались только при II типе полостной системы и выявлены у 1 (6,3%) пациента группы А и у 1 (8,3%) больного из группы Б.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенными ранее исследованиями доказано, что предложенная F. Sampaio классификация полостной системы почки, является сложной для визуального восприятия, не практична для эндоскопической хирургии и не влияет на результаты перкутанной нефролитотрип-сии [12, 17, 19]. В связи с этими обстоятельствами в своей работе мы использовали систематизацию по R. Takazawa, показавшую достаточную ценность при ретроградных интраренальных вмешательствах.

Влияние строения ЧЛС на исходы чрескожных вмешательств у больных с МКБ на сегодняшний день изучено в недостаточном объеме, а работы преимущественно посвящены стандартному (более 24 Ch) перкутанному доступу [9, 10, 20, 21]. При этом авторы уделяют внимание воздействию на результаты перкутанной хирургии таких анатомических факторов, как пиело- и межкаликальный углы, длина нижней чашки, площадь поверхности ЧЛС.

Так, M. Binbay и соавт. показали, что межкаликаль-ный угол более 1200 обеспечивает беспрепятственный доступ к верхней чашке через нижнюю, а площадь поверхности полостной системы менее 20,5 см3 повышает эффективность лечения в 1,96 раз [12]. В другой работе, посвященной влиянию аналогичных анатомических структур, установлено, что широкий межкаликальный угол, ширина шейки чашки более 5 мм повышают маневренность нефроскопа к средним и верхним чашкам, а пункция средней чашки одинаково эффективна в сравнении с доступом через верхнюю или нижнюю чашки [22]. Установлено, что соотношение объема камня к объему полостной системы более 16–38% увеличивает длительность перкутанной операции и уровень осложнений, а также приводит к необходимости создания дополнительных доступов и вспомогательных вмешательств для полного удаления камня [9, 21]. В работе A. Tefekli и соавт. показано, что сложная анатомия полостной системы почки сопряжена с множественными доступами, а пункция верхней чашки являются фактором риска возникновения нежелательных явлений [19].

Некоторые из существующих нефролитометриче-ских шкал (Guy's, CROES, STONE, S-ReSC, ACS) основаны на изучении строения ЧЛС и преимущественно направлены на прогнозирование вероятности полного удаления камня. Эти инструменты не в полной мере учитывают все особенности анатомии почки, предоставляя хирургу и пациенту информацию о сложности предстоящей операции [23-25].

Нами впервые предпринята попытка оценить результаты микро-ПНЛ при разных типах строения ЧЛС в соответствии с современной эндоскопической классификацией. Установлено, что при одиночных конкрементах до 2 см архитектоника полостной системы не влияет на исходы микроперкутанного доступа, однако оказывает воздействие при множественных камнях. Полученные нами результаты соотносятся с литературными данными. В частности, отмечено, что при узкой лоханке (тип Iс) и разветвленной ЧЛС (тип II) чаще, чем при других вариантах строения, наблюдается дислокация конкремента или фрагментов в верхнюю чашку, снижается маневренность нефроскопа малого диаметра в полостной системе, что требует выполнения дополнительных чрескожных доступов, приводит к снижению эффективности лечения и увеличению количества осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При планировании микроперкутанной нефроли-тотрипсии помимо размеров камня необходимо учитывать их количество и локализацию, а также анатомическое строение чашечно-лоханочной системы почки. Архитектоника полостной системы почки у пациентов с одиночными камнями до 2 см не оказывает существенного влияния на результаты операции и важна только при осуществлении чрескожного доступа. Разветвленный тип строения полостной системы почки (тип II по классификации R. Takazawa) сопровождается снижением эффективности и увеличением времени операции, количества доступов и осложнений у больных с множественными почечными камнями.

Список литературы Влияние анатомии полостной системы почек на результаты микроперкутанной нефролитотрипсии

- Каприн А.Д., Аполихин О.И., Сивков А.В., Анохин Н.В., Гаджиев Н.К., Малхасян В.А. и др. Заболеваемость мочекаменной болезнью в Российской Федерации с 2005 по 2020 гг. Экспериментальная и клиническая урология 2022;15(2):10-7. [Caprin AD, Apolikhin OI, Sivkov AV, Anokhin NV, Gadzhiev NK, Malkhasyan VA, et al. The incidence of urolithiasis in the Russian Federation from 2005 to 2020. Eksperimentalnaia i klinicheskaia urologiia = Experimental and Clinical Urology 2022;15(2):10-7. (In Russian)]. https://doi.org/10.29188/2222-8543-2022-15-2-10-17.

- Крюков Е.В., Протощак В.В., Паронников М.В., Саматыго А.Б., Орлов Д.Н., Овчинников Д.В. и др. Организация и анализ медицинской помощи больным с мочекаменной болезнью в военно-медицинских организациях второго уровня. Военно-медицинский журнал 2021;(342):25-35. [Kryukov EV, Protoshchak VV, Paronnikov MV, Samatygo AB, Orlov DN, Ovchinnikov DV, et al. Organization and analysis of medical care for patients with urolithiasis in military medical organizations of the second level. Voenno-medistinskii zhurnal = Military Medical Journal 2021;(342):25-35. (In Russian)]. https://doi.org/10.52424/0026905020213421125.

- Raheem O, Khandwala Y, Sur R, Ghani K, Denstedt J. Burden of urolithiasis: trends in prevalence, treatments, and costs. Eur Urol Focus 2017;3(1):18-26. https://doi.org/10.10167j.euf.2017.04.001.

- Котов С.В., Беломытцев С.В., Мамаев И.Э., Перов Р.А., Пульбере С.А., Суренков Д.Н. Эволюция подходов в лечении мочекаменной болезни. Мультицентровой анализ работы 5 урологических отделений многопрофильных стационаров г. Москвы. Экспериментальная и клиническая урология 2020;13(5):51-8. [Kotov SV, Belomyttsev SV, Mamaev IE, Perov RA, Pulbere SA, Surenkov DN. Evolution of approaches in the treatment of urolithiasis. Multicenter analysis of the work of 5 urological departments of multidisciplinary hospitals in Moscow. Eksperimentalnaia i klinicheskaia urologiia = Experimental and Clinical Urology 2020;13(5):51-8. (In Russian)]. https://doi.org/10.29188/2222-8543-2020-13-5-51-58.

- Bayne DB, Usawachintachit M, Armas-Phan M, Tzou DT, Wiener S, Brown TT. Influence of socioeconomic factors on stone burden at presentation to tertiary referral center: data from the registry for stones of the kidney and ureter. Urol 2019;(131):57-63. https://doi.org/10.1016/j.urology.2019.05.009.

- Bader MJ, Gratzke C, Seitz M, Sharma R, Stief CG, Desai M. The «all-seeing needle»: initial results of an optical puncture system confirming access in percutaneous nephrolithotomy. Eur Urol 2011;59(6):1054-9. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2011.03.026.

- Desai MR, Sharma R, Mishra S, Sabnis RB, Stief C, Bader M. Single-step percutaneous nephrolithotomy (microperc): the initial clinical report. J Urol 2011;186(1):140-5. https://doi.org/10.1016/ j.juro.2011.03.029.

- Li X, Li J, Zhu W, Duan X, Zhao Z, Deng T, et al. Micropercutaneous nephrolithotomy versus retrograde intrarenal surgery in the treatment of renal stones: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2018;13(10):e0206048. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206048.

- Ozbir S, Atalay HA, Canat HL, Qulha MG. Do 3D-calculated volume distribution of a stone in pelvicalyceal system affect complications of percutaneous nephrolithotomy? Urolithiasis 2019;47(6):557-65. https://doi.org/10.1007/s00240-018-1077-3.

- Nabi G, Gupta NP, Mandal S, Hemal AK, Dogra PN, Ansari MS. Is infundibuloureteropelvic angle (IUPA) a significant risk factor in formation of inferior calyceal calculi? Eur Urol 2002;42(6):590-3. https://doi.org/10.1016/S0302-2838(02)00451-7.

- van Zanten P, Weltings S, Roshani H. The influence of pelvicalyceal system anatomy on minimally invasive treatments of patients with renal calculi. Abdom Radiol (NY) 2020;45(4):1174-80. https://doi.org/10.1007/s00261-019-02288-6.

- Binbay M., Akman T, Ozgor F. Does pelvicaliceal system anatomy affect success of percutaneous nephrolithotomy? Urol 2011;78(4):733-7. https://doi.org/10.1016/j.urology.2011.03.058.

- Brodel M. The intrinsic blood-vessels of the kidney and their significance in nephrotomy. Bull Johns Hopkins Hosp 1901;10-12.

- Hodson J. The lobar structure of the kidney. Br J Urol 1972;44(2):246-61. https://doi.org/10.1111/j.1464-410x.1972.tb10072.x.

- Kaye KW, Reinke DB. Detailed caliceal anatomy for endourology. J Urol 1984;132(6):1085-8. https://doi.org/10.1016/s0022-5347(17)50042-7.

- Sampaio FJ, Mandarim-de-Lacerda CA. Anatomic Classification of the Kidney Collecting System for Endourologic Procedures. J Endourol 1988;(2):247-51.

- Takazawa R, Kitayama S, Uchida Y. Proposal for a Simple Anatomical Classification of the Pelvicaliceal System for Endoscopic Surgery. J Endourol 2018;32:753-8. https://doi.org/10.1018.1089/ end.2018.0218.

- Tefekli A, Ali Karadag M, Tepeler K. Classification of percutaneous nephrolithotomy complications using the modified clavien grading system: looking for a standard. Eur Urol 2008;53(1):184-90. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2007.06.049.

- Tefekli A, Esen T, Olbert PJ, Tolley D, Nadler RB, Sun YH, et al. Isolated upper pole access in percutaneous nephrolithotomy: a large-scale analysis from the CROES percutaneous nephrolithotomy global study. J Urol 2013;189:568-73. https://doi.org/10.1016/j.juro.2012.09.035.

- Меринов Д.С., Гурбанов Ш.Ш., Артемов А.В., Епишов В.А., Арустамов Л.Д. Прогнозирование результатов перкутанной нефролитотрипсии посредством специальных систем оценки. Экспериментальная и клиническаяурология 2020;(1):73-8. [Merinov DS, Gurbanov Sh, Artemov AV, Epishov VA, Arustamov LD. Prognosis of percutaneous nephrolithotripsy results using specialized evaluation techniques. Eksperimentalnaia i klinicheskaia urologiia = Experimental and Clinical Urology 2020;(1):73-8. (In Russian)]. https://doi.org/10.29188/2222-8543-2020-12-1-73-78.

- Atalay HA, Canat L, Bayraktarli R, Alkan I, Can O, Altunrende F. Evaluation of stone volume distribution in renal collecting system as a predictor of stone-free rate after percutaneous nephrolithotomy: a retrospective single-center study. Urol 2018;46(3):303-9. https://doi.org/10.1007/ s00240-017-0995-9.

- Verma A, Tomar V, Yadav S. Complex multiple renal calculi: stone distribution, pelvicalyceal anatomy and site of puncture as predictors of PCNL outcome. Springerplus 2016;5(1):1356. https://doi.org/10.1186/s40064-016-3017-4.

- Biswas K, Gupta SK, Tak GR, Ganpule AP, Sabnis RB, Desai MR. Comparison of STONE score, Guy's stone score and Clinical Research Office of the Endourological Society (CROES) score as predictive tools for percutaneous nephrolithotomy outcome: a prospective study. BJU Int 2020;126(4):494-501. https://doi.org/10.1111/bju.15130.

- Desai J, Adam A, Dutta S. The CROES global percutaneous nephrolithotomy study revisited. J Endourol 2015;29(4):383-6. https://doi.org/10.1089/end.2015.1511.

- Okhunov Z, George AK. Finding one voice: toward standardization of stone complexity scoring systems. editorial comment on: «Percutaneous Nephrolithotomy Outcomes Based on S.T.O.N.E., GUY, CROES, and S-ReSC Scoring Systems: The First Prospective Study» J Endourol 2020;34(12):1229. https://doi.org/10.1089/end.2020.0317.