Влияние антидепрессантов на эффективность лечения острой боли в спине

Автор: Ширшова Елена Вениаминовна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 (16), 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты клинического исследования эффективности антидепрессантов при острой и хронической боли в спине. Показано, что у лиц с наличием тревожно-депрессивных симптомов, а также наличия психо-эмоционального фактора как «пускового» момента, провоцирующего обострение заболевания, включение в комплекс терапии острой боли в спине антидепрессантов в значительной степени повышает эффективность и сокращает сроки лечения.

Биопсихосоциальная модель боли, антидепрессанты, острая боль в спине, хроническая боль в спине

Короткий адрес: https://sciup.org/14338467

IDR: 14338467

Текст научной статьи Влияние антидепрессантов на эффективность лечения острой боли в спине

Боль в спине является распространенной клинической и значимой социально-экономической проблемой здравоохранения практически любой страны мира. Ее распространенность в популяции в среднем составляет от 12% до 35%, из которых около 10 % приходится на хронические формамы. По мнению экспертов ВОЗ, синдром боли в спине можно рассматривать как неинфекционную эпидемию, что в большинстве случаев связано с возрастающими нагрузками на человека.

При этом, около 75% больных составляют пациенты от 30 до 59 лет, то есть в период максимальной трудоспособности. Синдром боли в спине является третьим наиболее дорогостоящим заболеванием после болезней сердца и рака [1, 2].

Провоцирующими факторами возникновения боли в спине могут быть неловкие «неподго- товленные» движения, чрезмерные физические и статические нагрузки (позное перенапряжение), переохлаждение, эмоциональный стресс, избыточный вес.

Непосредственными причинами боли в спине являются вертеброгенные изменения: пролапс или протрузия диска, спондилез, анкило-зируюший спондилит, спинальный стеноз, нестабильность позвонково-двигательного сегмента, переломы позвонков, остеопороз, опухоли позвонков.

Причиной болевого синдрома в спине могут быть и невертеброгенные факторы: психогенные, миофасциальные, отраженные боли, опухоли интра-экстраспинальные, метастазы, эпидуральный абсцесс, сирингомиелия [3].

Ежедневный клинический опыт и данные многочисленных исследований указывают на то, что выявленные физические изменения не всегда коррелируют с интенсивностью боли или степенью нетрудоспособности. Более того, выраженность боли не дает адекватного объяснения психологическому стрессу или реальной степени потери трудоспособности. В связи с этими фактами в настоящее время подходы к лечению боли основываются на биопсихосоци-альной модели, которая учитывает биологический, психологический и социокультурный аспекты возникновения боли [4].

Психологические и социальные факторы могут оказывать косвенное влияние на боль и нетрудоспособность, снижая физическую активность, и, следовательно, снижая эластичность мышц, их тонус, силу и физическую выносливость. Страх повторного повреждения, возврата нетрудоспособности и неудовлетворенность работой также могут влиять на желание вернуться к обычной деятельности. Несколько проведенных исследований позволяют предположить, что психологические факторы оказывают также непосредственное воздействие на физиологические параметры, напрямую связанные со стимуляцией или усилением ноцицепции. Когнитивные интерпретации и аффективная активация способны оказывать непосредственное влияние на патофизиологию боли путем повышения возбудимости вегетативной нервной системы, выработки эндогенных опиоидов (эндорфинов) и усиления мышечного напряжения [5].

Несмотря на очевидную важную роль стресса, тревожности, депрессии в возникновении острого болевого синдрома, антидепрессант-ная, противотревожная терапия рекомендуется, как правило, только при хронизации болевого синдрома [6, 7]. При этом не учитывается преморбидный фон пациента, его психо-эмоциональное состояние. Имеются единичные работы, авторы которых считают, что идеальным является мультидисциплинарный подход к оценке болевого синдрома, с обязательным исследованием не только физических компонентов боли, но и психологических/психиат-рических, социальных, духовных/религиозных и культурологических аспектов боли, которые усиливают, а иногда облегчают страдания пациента [8].

Целью работы явилось изучение влияния антидепрессантов на течение заболевания у пациентов с острой болью в спине, имеющих пси-хо-эмоциональнальные расстройства.

Материал и методы

В исследование были включены две группы пациентов: в первую группу вошли 15 пациентов с острой болью в спине, в группу сравнения (2-я группа) – 17 пациентов с хронической болью в спине, контрольную группу составили 10 пациентов с аналогичными синдромами. Всего в исследовании участвовало 42 пациента. Средний возраст больных составил 42,5±7,8 лет. В основных (1-й и 2-й) группах было 14 женщин и 18 мужчин, в контрольной – 5 мужчин и 5 женщин. Основным критерием включения в исследование служило наличие острых и хронических поясничных болей, ассоциированных с вертеброгенными пояснично-крестцовыми радикулопатиями, не требующими оперативного вмешательства. Из исследования были исключены пациенты, у которых болевой синдром был обусловлен соматической патологией или специфическими (опухолевыми, воспалительными, травматическими и др.) поражениями позвоночника.

Больным было проведено следующее обследование:

-

- клинико-неврологическое,

-

- клинико-лабораторное (общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови),

-

- МРТ пояснично-крестцового отдела,

-

- оценка интенсивности боли по визуальной аналоговой шкале (0 баллов - нет боли, 10 баллов - нестерпимая интенсивная боль),

-

- оценка тяжести состояния по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS).

При интерпретации результатов учитывался суммарный показатель по каждой шкале, при этом выделялись 3 уровня его значений:

-

0 -7 баллов – «норма», отсутствие достоверных признаков тревоги/депрессии;

-

8 -10 баллов – субклинически выраженная тревога/ депрессия;

-

1 1 баллов и выше – клинически выраженная тревога/депрессия.

В нашем исследовании боль в спине считалась острой с давностью заболевания не более 2-х недель от начала обострения (1-я группа), во второй группе боль имела хронический характер (от 3 месяцев до года), что соответствует международным рекомендациям. Все пациенты получали базисную медикаментозную терапию соответственно имеющимся в настоящее время рекомендациям по лечению боли в спине [6-8]. При этом учитывался смешанный тип боли при данной патологии – сочетание ноцицептивного и нейропатического компонента, а также стадия заболевания. Были назначены НПВС коротким курсом, кортикостероиды, как парентерально, так и при паравертебральных блокадах [9]. С целью воздействия на нейропатический компонент боли использовался современный препарат прегабалин [10, 11]. Для улучшения микроциркуляции применялись вазоактивные средства, с целью воздействия на мышечный спазм использовались миорелаксанты, а для усиления противоболевого воздействия – витамины группы В [12, 13].

В комплекс терапии пациентов 1-й и 2-й групп были включены антидепрессанты – амитриптилин в начальной дозе 25 мг в сутки с последующим ее увеличением индивидуально, противотревожные препараты (афобазол, фе-нибут), средства, улучшающие сон [14, 15].

Кроме того, назначались немедикаментозные методы: массаж, ЛФК, физиотерапия, мануальная терапия, скелетное вытяжение. Пациенты контрольной группы получали такой же комплекс лечения, что и пациенты 1-й и 2й групп, кроме антидепрессантов и противот-ревожных препаратов.

Сравнивались показатели до и после курса терапии. Достоверность различий между группами определялась с использованием критерия Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при р<0,05. Для статистической обработки результатов использовался пакет прикладных программ "Statistica for Windows StatSoft Inc". Версия 6.0.

Результаты исследования

До лечения 11 пациентов (73,4%) первой группы оценили интенсивность болевого синдрома на 7-8 баллов, 4 пациента (26,6%) – на 9-10 баллов.

Во второй группе 8 (47.05 %) пациентов оценили боль на 4-6 баллов, 8 (47,05%) пациентов – на 7-8 баллов, 1 (5,9%) пациент – на 9 баллов.

В результате лечения отмечалось уменьшение интенсивности болевого синдрома как в 1-й, 2-й, так и в контрольной группах (табл. 1).

Интенсивность болевого синдрома по группам до и после лечения

Таблица 1

|

Исходно |

После лечения |

||

|

Пациенты |

Пациенты |

Пациенты |

Баллы ВАШ |

|

1группа |

7,45 + 1,3 |

1группа |

1,4 + 1,55* |

|

2группа |

6,4 + 2,1 |

2группа |

1,9 + 1,55*# |

|

Контрольная группа |

7,8 + 2,08 |

Контрольная группа |

4,1 + 2,3* |

* – достоверность отличий до и после лечения (р<0,05)

# – достоверность отличий основных групп от группы контроля (р<0,05)

При лечении пациентов учитывались провоцирующие факторы возникновения болевого синдрома как впервые возникшего (в 1-й группе пациентов), его хронизации (во 2-й группе пациентов). Из 42 пациентов, включенных в исследование, у 11 (26,1%) пациентов боль в спине возникла после стрессовой ситуации, 19 (45,2%) пациентов связывали свое заболевание с переохлаждением, 12 (28,5%) пациентов – с физическими нагрузками (рис. 1). Как правило, это наиболее частые триггеры возникновения острой боли в спине. Но, даже у тех пациентов, у которых заболевание было

■ физическая нагрузка

Рис.1. Триггеры возникновения (обострения) боли в спине

связано с факторами переохлаждения или физическими нагрузками, выявлялись признаки тревоги, нарушение сна.

Наиболее распространенными психо-эмоциональными расстройствами у пациентов были тревожность, депрессия и расстройство сна (диссомния).

Болевой синдром в спине у 12 (40,4%) пациентов развился на фоне депрессии, у 17 (45,2%) пациентов отмечалась повышенная тревожность, у 13 (30,9%) имелось нарушение сна, а 25 (59,5%) пациентов имели сочетание тревожности, депрессии и диссомнии. По окончании лечения отмечались уменьшение проявления депрессии у 5 пациентов, тревога сохранялась у 4-х пациентов, нарушение сна только у 3-х (рис. 2).

-

■ депрессия

-

■ тревожность

диссомния

-

■ сочетание симпт.

исходно после лечения

Рис. 2. Частота психо-эмоциональных расстройств у пациентов, участвующих в исследовании.

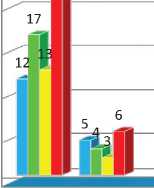

Выраженность тревожно-депрессивного синдрома при тестировании по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) до лечения у пациентов 1 группы была следующей: субклинически выраженные проявления тревоги и депрессии была выявлены у 10 (66,7%) пациентов, у 3 пациентов (20%) выявлены клинически выраженные проявления тревоги и депрессии. У 2 (13,3%) пациентов результаты находились в переделах нормы.

Во второй группе тестирование выявило норму у 2 (11,8%) пациентов, субклинически выраженные проявления тревоги и депрессии были у 12 (70,6%) пациентов, у 3 (17,6%) больных имели место клинически выраженные проявления тревоги и депрессии.

В контрольной группе субклинически выраженные проявления тревоги и депрессии отмечены у 7 (70%) больных, клинически выраженные тревога и депрессия – у 3 (30%) (рис. 3).

После проведенного лечения уменьшение психо-эмоциональных нарушений наблюда-

□ 1 группа

□ 2 группа

□ контрольная группа

Рис.3. Выраженность тревожно-депрессивного синдрома при тестировании по госпитальной шкале тревоги и депрессии (исходно).

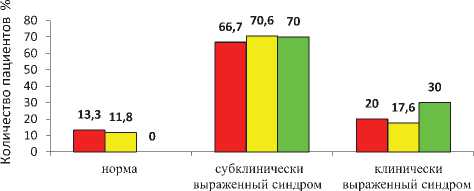

лось во всех группах пациентов. В 1-й группе клинически выраженные проявления тревоги и депрессии не были выявлены по результатам тестирования, субклинически выраженные проявления тревоги и депрессии отмечены у 4-х пациентов (26,6 %), у остальных 11 пациентов (73,4 %) тестирование показало норму.

Во второй группе больных с длительным, хроническим болевым синдромом клинически выраженные проявления тревоги и депрессии сохранялись у 2-х пациентов (11,7%), субклинически выраженные проявления тревоги и депрессии отмечены у 7 (41,2%) пациентов, показатели в пределах нормы отмечены у 8 (47,1%) пациентов.

В контрольной группе клинически выраженные проявления тревоги и депрессии сохранялись у одного пациента (10%), субклинически выраженные – у 6-ти больных (60%). Повторное тестирование не выявило клинически выраженных проявлений тревоги и депрессии у 3-х (30%) пациентов контрольной группы (рис. 4).

синдром синдром

Рис. 4. Выраженность тревожно-депрессивного синдрома при тестировании по госпитальной шкале тревоги и депрессии после лечения.

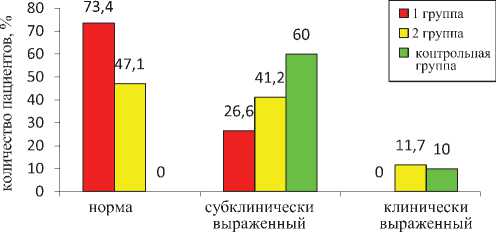

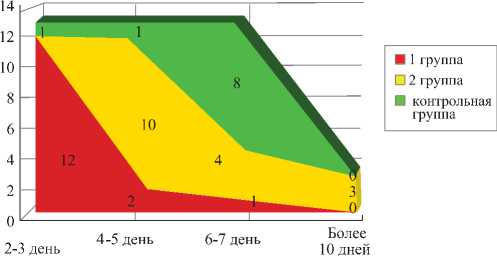

У 12 (80%) больных группы 1 положительный эффект отмечался уже на 2-3-й день лечения, у 2-х (13,3 %) – на 4-5-й день, у одного пациента – на 6-7-й день. Во второй группе положительная динамика отмечена на 4-5-й день у 10 (58,8%) пациентов, на 6-7-й день – у 4-х (23,5%) и на 2-й неделе – у 3-х (17,6%) пациентов, тогда как в контрольной группе значимое улучшение состояния отмечалось в среднем только на 6-8-й день лечения (рис. 5).

Рис. 5. Динамика наступления лечебного эффекта у пациентов исследуемых групп

Таким образом, полученные нами результаты демонстрируют, что у пациентов с болевым синдромом в спине не только в хронической, но и в острой стадии заболевания в результате включения в схему лечения антидепрессантов наблюдается достоверное уменьшение болевого синдрома, тревоги, улучшение настроения. При этом клинически значимый эффект наступает раньше, уже на 2-3-й день лечения у пациентов с острой болью и на 4-5-й день у пациентов с хроническим болевым синдромом.

Обсуждение

Одна из проблем лечения болевых синдромов заключается в том, что боль – это субъективно воспринимаемое событие, которое зависит не только от степени повреждения ткани или нарушения функции органа. На интенсивность боли и ее восприятие влияет множество факторов, таких как мнение о ситуации, предмет концентрации внимания, настроение, предшествующий опыт, культурный фон, влияние окружающей среды и так далее. Именно поэтому П.К. Анохин, И.В. Орлов, Л.Г. Ерохина (1976 г.) рассматривали боль как психофизиологическое состояние человека, отражающее важнейшую интегративную функцию организ- ма, которая мобилизует самые разные функциональные системы его защиты от воздействия повреждающего фактора и включает такие компоненты, как сознание, ощущение, память, мотивации, вегетативные, соматические и поведенческие реакции, эмоции [16-19] .

Лечение болевых синдромов должно быть сосредоточено на методах, помогающих достичь контроля влияния боли на жизнь пациента путем изменения эмоциональных, поведенческих, когнитивных и сенсорных аспектов переживаний. Долгосрочные и стабильные изменения в поведении пациента могут произойти только тогда, когда он научится связывать успех терапии со своими собственными усилиями. В результате такого лечения происходит изменение представлений о боли, о способе психофизиологической адаптации и сообщаемой выраженности боли, а также непосредственное изменение поведения. Лечение, которое приводит к повышению воспринимаемого контроля над болью, сопровождается снижением оценки выраженности боли, повышает функциональную активность и улучшает качество жизни пациента. Принципиально важно в первые дни после начала терапии оценить ее влияние на поведение и функциональную активность пациента.

Проведенное нами исследование подтверждает значение психических предикторов в развитии как хронического, так и острого болевого синдрома, его выраженности и продолжительности, страданий и нетрудоспособности.

Данная работа показывает, что лечение болевых синдромов, основанное на биопсихосоци-альной концепции, должно воздействовать не только на биологическую основу симптомов, но и на весь диапазон социальных и психологических факторов, которые, как было показано, влияют на боль, стресс и нетрудоспособность. Следовательно, лечение должно быть направлено не только на изменение физических составляющих, но также и на коррекцию поведения пациента, независимо от специфической патофизиологии его болевого синдрома.

Этот факт имеет значение не только при хронической, но и при острой боли, особенно при наличии коморбидных расстройств, таких как тревога, депрессия, диссомния. Включение в комплекс терапии антидепрессантов в данных случаях позволяет быстрее добиться клинического эффекта, сократить сроки заболевания.

Список литературы Влияние антидепрессантов на эффективность лечения острой боли в спине

- Данилов А.Б. Нейропатическая боль. М.: Боргес, 2007. С.14-16.

- Павленко С.С. Эпидемиология боли. Неврологический журнал. 1999; 4 (1): 41-6.

- Парфенов В.А., Батышева Т.Т, Боли в спине: болезненный мышечный спазм и его лечение миорелаксантами//Лечащий врач. 2003; 4: 5-8.

- Bandura A., O'Leary A., Taylor С.В., Gauthier J., Gossard D. Perceived self-efficacy and pain control: Opioid and nonopioid mechanisms//J Pers Soc Psychol. 1987; 53:563-71.

- Bandura A., Taylor С.В., Williams S.L., Mefford I., Barchas J.D. Catecholamine secretion as a function of perceived coping selfefficacy//J Consult Clin Psychol. 1985; 53 (3):406-14.

- Томас Цегла, Андре Готтшальк. Лечение боли. Справочник. Под ред. Баринова А.Н. Пер. с нем. М.: МЕДпресс-инфо. 2011. С. 291-92.

- Европейские рекомендации по лечению неспецифической боли в пояснично-крестцовой области в условиях первичной медицинской помощи. Реферат под ред. акад. Яхно Н.Н. Москва. 2010 г. С. 3-8.

- Дж. Х. Ван Роен, Дж. А. Пэйс, М.И. Преодер Диагностика и лечение боли. Пер. с англ., под ред. проф. Кукушкина М.Л. М.:Бином. 2012. C. 33.

- Cassidy J.D., Carroll L.J., Cote P. The Saskatchewan health and back pain survey. The prevalence of low back pain and related disability in Saskatchewan adults.//Spine 1998; 23 (17):1860-66.

- Von Korff M., Saunders K. The course of back pain in primary care.//Spine 1996; 21(24): 2833-7.

- European guidelines for the management of acute nonspecific low back pain in primary care. Eur Spine J 2006;15 Suppl. 2:S169-91.

- Насонов Е.Л. Нестероидные противовоспалительные препараты: проблемы безопасности лечения. Consilium Medicum 1999 г., Том 1,№ 5, С. 7-10.

- Хабиров Ф.А., Есин Р.Г., Кочергина О.С, Хайбуллин Т.И., Ахметова Г.И., Васильева М.А., Еникеева Г.И., Исмагилова А.А., Каменев В.М., Хабирова Ю.Ф., Хузяшева Э.И. Прегабалин при лечении вертеброгенной корешковой боли. Неврология 2008; 1: 5-8.

- Данилов А.Б. Прегабалин (Лирика) в лечении нейропатической боли. Лечение нервных болезней 2007; 1: 55.

- Шмырев В.И., Боброва Т.А. Актовегин и ксефокам в комбинированной терапии вертеброгенных болевых синдромов у пожилых. Лечение нервных болезней 2002;1(6):37-9.

- Воробьева О.В. Миофасциальный синдром. Consilium Medicum 2009; 12: 6-11.

- Дюкова Г.М. Новые перспективы лечения хронической боли и депрессии. Consilium Medicum 2007; 8: 9-14.

- Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., Голубев В.Л., Дюкова Г.М. Депрессия в неврологической практике. М.:МИА, 2007. С. 7-12.

- Анохин П.К., Орлов И.В., Ерохина Л.Г. Боль. Большая медицинская энциклопедия. 3-е изд. М., 1976; 3: 869-71.