Влияние аторвастатина на агрегационные свойства нейтрофилов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией

Автор: Медведев Илья Николаевич, Скорятина Ирина Александровна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель работы – выяснить динамику агрегационной способности нейтрофилов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией, получающих аторвастатин. Под наблюдением находились 33 больных артериальной гипертонией 1–2 степени с дислипидемией IIб типа, риск 4, среднего возраста. Группу контроля составили 26 здоровых людей аналогичного возраста. Все больные получали препарат аторвастатин по 10 мг на ночь на фоне эналаприла (10 мг два раза в сут). В условиях артериальной гипертонии с дислипидемией отмечено усиление агрегации нейтрофилов, во многом обуславливающееся нарушениями в липидном обмене, активацией перекисного окисления липидов плазмы и развитием их рецепторных перестроек. В результате применения аторвастатина у больных артериальной гипертонией с дислипидемией через 16 нед. отмечена нормализация липидного состава и перекисного окисления липидов плазмы, а через 52 нед. терапии достигнута нормализация агрегационной способности нейтрофилов.

Нейтрофилы, агрегация, перекисное окисление липидов, артериальная гипертония, дислипидемия, аторвастатин

Короткий адрес: https://sciup.org/14112877

IDR: 14112877 | УДК: [616-005.1-08:616.12-008.331.1]:615.22

Текст научной статьи Влияние аторвастатина на агрегационные свойства нейтрофилов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией

Введение. Отмечающееся в условиях современности неуклонное распространение среди жителей России сердечно-сосудистых заболеваний во многом связано с нарастанием количества случаев артериальной гипертонии (АГ), которая все чаще отягощается отдельными метаболическими нарушениями, в т.ч. дислипидемией (Д). Данное сочетание в значительной степени увеличивает тонус периферических сосудов, стимулирует течение атеросклероза, значимо повышая риск возникновения сердечно-сосудистых катастроф [4].

Становится очевидным, что АГ с метаболическими дисфункциями ведет к росту функциональных способностей отдельных разновидностей форменных элементов крови [8, 9], в т.ч. повышению реактивности лейкоцитов и наиболее многочисленной их популяции – нейтрофилов, внося значимый вклад в формирование тромбогенной опасности [1]. В то же время активность агрегации нейтрофилов, а также возможности ее коррекции путем применения у больных АГ с Д наиболее показанных им статинов, способных снижать смертность от сердечно-сосудистых причин, значимо повышающих качество жизни и улучшающих общий прогноз [4], изучены весьма недостаточно. Остается пока неясным влияние одного из достаточно широко применяемых в России препаратов данной группы – аторвастатина – на выраженность агрегации нейтрофилов.

Цель исследования. Выяснить динамику агрегационной способности нейтрофилов у больных АГ с Д, получающих аторвастатин.

Материалы и методы. Обследовано 33 пациента (средний возраст 49,2±1,8 года) с АГ 1–2 степени с Д IIб типа, риск 4 (критерии ДАГ3 (2008) [5]). Группу контроля составили 26 здоровых людей (средний возраст 48,9±1,9 года). Уровень общего холестерина (ХС) и триглицеридов (ТГ) оценивали энзиматическим колориметрическим методом набором фирмы «Витал Диагностикум». ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) определяли набором фирмы «Ольвекс Диаг-ностикум» энзиматическим колориметрическим методом. Количество общих липидов (ОЛ) оценивали набором фирмы «Лахема».

Общие фосфолипиды (ОФЛ) сыворотки крови определяли по содержанию в них фосфора [6] с последующим установлением соотношения в плазме ОХС/ОФЛ. Уровни ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) рассчитывали по формуле W. Friedwald и соавт. [12]. Содержание ХС липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) устанавливали по формуле ТГ/2,2. Полученные показатели ОХС и ХС ЛПНП рассматривали как нормальные, пограничные или высокие в соответствии с Российскими рекомендациями, разработанными Комитетом экспертов ВНОК, секцией атеросклероза [4]. Для выявления Д были использованы следующие критерии: ОХС выше 5,0 ммоль/л, ТГ выше 1,7 ммоль/л и ХС ЛПНП выше 3,0 ммоль/л, ХС ЛПВП менее 1,0 ммоль/л. Коэффициент атеро-генности рассчитывался по формуле ХС ЛПНП / ХС ЛПВП. За норму принимались значения ниже 3. Типирование Д производилось по классификации D. Fredrickson и соавт. [11] с дополнениями Комитета экспертов ВОЗ. У всех обследованных определяли активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме по содержанию тиобарбиту-ровой кислоты (ТБК) активных продуктов набором фирмы «Агат-Мед» и ацилгидроперекисей (АГП) [3]. Антиокислительный потенциал жидкой части крови определяли по И.А. Волчегорскому и соавт. [2].

После отмытия и ресуспендирования в нейтрофилах количественно были определены уровни ХС энзиматическим колориметрическим методом набором «Витал Диагности-кум» и ОФЛ по содержанию в них фосфора [6] с последующим расчетом отношения ХС/ОФЛ. Внутрилейкоцитарное ПОЛ определяли в отмытых и ресуспендированных нейтрофилах по концентрации малонового диальдегида (МДА) [7] и по содержанию АГП [3]. Устанавливали активность внутри-лейкоцитарных каталазы и супероксиддисму-тазы (СОД) [10].

Агрегацию нейтрофилов регистрировали на фотоэлектроколориметре [11] в их суспензии в физрастворе с лектином зародышей пшеницы в дозе 32 мкг/мл, конканавалином А – 32 мкг/мл и фитогемагглютинином – 32 мкг/мл.

Всем включенным в исследование больным назначался аторвастатин 10 мг на ночь. Для нормализации уровня артериального давления во всех случаях применялся метаболически нейтральный эналаприл 10 мг два раза в сут. Регистрация всех учитываемых клинических и лабораторных показателей проводилась в начале лечения, через 4, 16, 52 и 104 нед. терапии. Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью t-критерия Стьюдента.

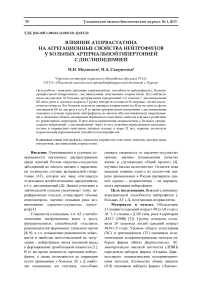

Результаты и обсуждение. У больных в плазме крови содержание ОЛ и ОХС оказалось увеличено до 9,00±0,18 г/л и 6,30±0,02 ммоль/л соответственно при снижении ОФЛ плазмы до 1,54±0,04 ммоль/л, что обусловило рост отношения ОХС/ОФЛ в 3 раза. У пациентов в исходном состоянии атерогенные фракции холестерина – ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП – были достоверно повышены (4,00±0,03 и 1,30±0,03 ммоль/л соответственно) с увеличением в крови в 1,7 раза ТГ по сравнению с контрольным уровнем. При этом ХС ЛПВП оказался снижен на 53,8 %. Имеющийся у больных липидный дисбаланс способствовал повышению коэффициента атерогенности плазмы в 2,3 раза. У пациентов также выявлена активация ПОЛ плазмы: содержание в ней АГП в 2,5 раза, а уровень ТБК-активных продуктов в 1,5 раза превышали контрольные значения. При этом антиоксидантный потенциал плазмы составлял у них всего 23,50±0,11 %, уступая контролю в 1,4 раза (табл. 1).

Количественное содержание холестерина в нейтрофилах пациентов превышало уровень контроля на 37,1 % при снижении в них ОФЛ до 0,36±0,005 мкмоль/109 нейтр., обеспечив в них рост отношения ХС/ОФЛ почти в 2 раза (табл. 2). Активность каталазы и СОД в нейтрофилах у наблюдаемых больных значимо уступала контролю, что создавало условия для поддержания в них высокого уровня АГП и МДА.

Таблица 1

Липидный состав и ПОЛ плазмы крови больных на фоне аторвастатина (М ± m)

|

Параметры |

Период лечения |

Контроль |

||||

|

исходн. |

4 нед. |

16 нед. |

52 нед. |

104 нед. |

||

|

ОХС, ммоль/л |

6,30±0,02 |

5,50±0,07 р 1 <0,01 |

4,60±0,06 р 1 <0,01 |

4,50±0,03 |

4,40±0,04 |

4,80±0,05 р<0,01 |

|

ХС ЛПВП, ммоль/л |

1,040±0,002 |

1,190±0,003 р 1 <0,01 |

1,630±0,005 р 1 <0,01 |

1,650±0,003 |

1,640±0,005 |

1,60±0,06 р<0,01 |

|

ХС ЛПНП, ммоль/л |

4,00±0,03 |

3,15±0,05 р 1 <0,01 |

2,19±0,04 р 1 <0,01 |

2,08±0,02 |

2,00±0,03 |

2,43±0,04 р<0,01 |

|

ХС ЛПОНП, ммоль/л |

1,300±0,003 |

1,160±0,003 р 1 <0,01 |

0,780±0,002 р 1 <0,01 |

0,770±0,004 |

0,760±0,005 |

0,770±0,005 р<0,01 |

|

ТГ, ммоль/л |

2,85±0,05 |

2,56±0,03 р 1 <0,01 |

1,71±0,05 р 1 <0,01 |

1,69±0,04 |

1,68±0,06 |

1,70±0,02 р<0,01 |

|

ОЛ, г/л |

9,00±0,18 |

8,20±0,07 р 1 <0,01 |

5,60±0,05 р 1 <0,01 |

5,70±0,04 |

5,50±0,08 |

5,60±0,03 р<0,01 |

|

ОФЛ, ммоль/л |

1,54±0,04 |

2,04±0,06 р 1 <0,01 |

3,56±0,07 р 1 <0,01 |

3,56±0,04 |

3,57±0,07 |

3,54±0,09 р<0,01 |

|

ОХС/ОФЛ плазмы |

4,09±0,05 |

2,70±0,06 р 1 <0,01 |

1,29±0,03 р 1 <0,01 |

1,26±0,05 |

1,23±0,04 |

1,36±0,06 р<0,01 |

|

Коэффициент атерогенности плазмы |

3,85±0,05 |

2,65±0,04 р 1 <0,01 |

1,34±0,04 р 1 <0,01 |

1,26±0,04 |

1,23±0,03 |

1,52±0,05 р<0,01 |

|

АГП плазмы, Д 233 /1 мл |

3,21±0,04 |

2,76±0,03 р 1 <0,01 |

1,42±0,04 р 1 <0,01 |

1,43±0,05 |

1,42±0,07 |

1,42±0,09 р<0,01 |

|

ТБК плазмы, мкмоль/л. |

5,17±0,10 |

4,77±0,07 р 1 <0,01 |

3,56±0,03 р 1 <0,01 |

3,54±0,04 |

3,55±0,06 |

3,56±0,07 р<0,01 |

|

Антиокисли-тельный потенциал плазмы, % |

23,50±0,11 |

26,40±0,04 р 1 <0,01 |

32,90±0,10 р 1 <0,01 |

32,80±0,02 |

32,80±0,09 |

32,90±0,12 р<0,01 |

Примечание. р – достоверность различий исходных значений и контроля; р1 – достоверность динамики показателей на фоне лечения. В табл. 2 обозначения сходные.

Агрегация нейтрофилов у больных в исходе оказалась ускорена со всеми примененными индукторами (с лектином на 56,4 %, с конканавалином А на 31,7 %, с фитогемагглютинином на 38,5 %) (табл. 2).

В результате приема аторвастатина у всех больных была достигнута быстрая положительная динамика всех учитываемых показателей, углубляющаяся по мере продолжения лечения.

Уже через 4 нед. приема препарата у больных снизилась выраженность Д, сопровождаясь повышением АОА и снижением АГП и ТБК-продуктов плазмы. Достигнутая позитивная динамика данных показателей углублялась к 16 нед. лечения, обеспечивая нормализацию липидного спектра и ПОЛ плазмы крови. Дальнейший прием больными аторвастатина обеспечил закрепление полученных результатов до конца наблюдения (табл. 1).

Таблица 2

|

Параметры |

Период лечения |

Контроль |

||||

|

Исходные значения |

4 нед. |

16 нед. |

52 нед. |

104 нед. |

||

|

ХС нейтрофилов, мкмоль/109 нейтр. |

0,850±0,003 |

0,740±0,008 р 1 <0,05 |

0,670±0,004 р 1 <0,01 |

0,610±0,003 р 1 <0,01 |

0,620±0,006 |

0,620±0,004 р<0,01 |

|

ОФЛ нейтрофилов, мкмоль/109 нейтр. |

0,360±0,005 |

0,430±0,005 р 1 <0,05 |

0,480±0,003 р 1 <0,05 |

0,520±0,005 р 1 <0,01 |

0,530±0,006 |

0,510±0,003 р<0,01 |

|

ХС/ОФЛ нейтрофилов |

2,360±0,005 |

1,720±0,004 р 1 <0,05 |

1,400±0,004 р 1 <0,01 |

1,170±0,008 р 1 <0,01 |

1,170±0,007 |

1,210±0,006 р<0,01 |

|

АГП нейтрофилов, Д 233 /109 нейтр. |

3,51±0,06 |

3,18±0,07 р 1 <0,05 |

2,54±0,07 р 1 <0,01 |

2,36±0,05 р 1 <0,01 |

2,35±0,08 |

2,36 ±0,05 р<0,01 |

|

МДА нейтрофилов, нмоль/109 нейтр. |

1,41±0,04 |

1,28±0,03 р 1 <0,05 |

0,87±0,05 р 1 <0,01 |

0,74±0,06 р 1 <0,01 |

0,73±0,04 |

0,73±0,03 р<0,01 |

|

Каталаза нейтрофилов, МЕ/109 нейтр. |

5238,00±20,16 |

5756,00±18,97 р 1 <0,05 |

8451,20±18,35 р 1 <0,01 |

9954,00±20,17 р 1 <0,01 |

9951,00±19,24 |

9950,00±19,77 р<0,01 |

|

СОД нейтрофилов, МЕ/109 нейтр. |

1232,9±3,9 |

1397,80±4,25 р 1 <0,05 |

1678,80±5,13 р 1 <0,01 |

1787,00±4,11 р 1 <0,01 |

1778,0±4,9 р 1 <0,01 |

1780,00±4,21 р<0,01 |

|

Агрегация с лектином, % |

24,40±0,07 |

20,10±0,08 р 1 <0,05 |

17,09±0,06 р 1 <0,01 |

15,40±0,08 р 1 <0,01 |

15,05±0,05 |

15,60±0,07 р<0,01 |

|

Агрегация с конканава-лином А, % |

19,50±0,09 |

17,80±0,05 р 1 <0,05 |

16,20±0,07 р 1 <0,01 |

14,60±0,05 р 1 <0,01 |

14,80±0,06 |

14,80±0,04 р<0,01 |

|

Агрегация с фитогемагглютинином, % |

42,40±0,05 |

38,80±0,07 р 1 <0,05 |

36,90±0,04 р 1 <0,01 |

30,60±0,05 р 1 <0,01 |

30,50±0,06 |

30,60±0,09 р<0,01 |

Биохимические и функциональные показатели нейтрофилов больных на фоне лечения аторвастатином (М ± m)

У больных, получавших аторвастатин, выявлена положительная динамика липидного состава нейтрофилов (табл. 2). Уже через 4 нед. терапии отмечено снижение в них уровня ХС на 14,9 % и повышение ОФЛ на 19,4 %, что обеспечивало понижение градиента ХС/ОФЛ мембран нейтрофилов до 1,720±0,004. В результате 52-недельного лечения получена дальнейшая положительная динамика исследуемых показателей, позволившая нормализовать учитываемые показатели. Продолжение терапии до 104 нед. способствовало закреплению достигнутой нормализации липидного состава мембран нейтрофилов с сохранением в них на уровне контроля градиента ХС/ОФЛ (табл. 2).

Прием аторвастатина значимо и в короткие сроки ослаблял у больных АГ с Д активность процессов ПОЛ внутри нейтрофилов, усиливая исходно пониженную антиоксидантную защиту этих клеток (табл. 2). Так, уже в результате 4-недельного курса применения препарата содержание АГП в нейтрофилах снизилось на 10,4 %, МДА – на 10,1 % за счет усиления их антиоксидантной системы. Дальнейшее наблюдение за больными, принимавшими аторвастатин, выявило дополнительную положительную динамику ПОЛ в нейтрофилах и их антиоксидантной защищенности. После 52 нед. приема препарата у больных оказалось возможным достичь нормализации в нейтрофилах уровня АГП и

МДА в результате нормализации в них активности каталазы и СОД. Продолжение терапии сохранило полученный эффект до конца наблюдения.

Уже через 4 нед. терапии агрегация нейтрофилов с лектином сократилась на 21,4 %, с конканавалином А – на 9,5 %, с фитогемагглютинином на – 9,3 %. Контроль эффективности 52-недельной терапии выявлял нормализацию агрегационной способности нейтрофилов с лектином, конканавалином А и фитогемагглютинином. Дальнейший прием атор-вастатина в течение 104 нед. закреплял у пациентов выраженность агрегации нейтрофилов со всеми использованными индукторами на нормальном уровне (табл. 2).

Таким образом, применение аторвастатина способно нормализовать агрегацию нейтрофилов у больных АГ с Д в течение 52 нед.

Не вызывает сомнения, что важную роль в формировании реологических дисфункций при АГ с Д играют функциональные нарушения форменных элементов крови, в т.ч. нейтрофилов, которые являются наиболее многочисленной популяцией лейкоцитов. Известно, что Д ухудшает многие биологические процессы, ослабляя АОА, и приводит к активации ПОЛ в жидкой части крови [8]. Продукты пе-реоксидации липидов плазмы вызывают перестройки мембран лейкоцитов, способствуя ослаблению их антиоксидантной защиты и накоплению продуктов ПОЛ внутри них. В условиях АГ и Д нейтрофилы начинают активироваться, усиливают выработку медиаторов воспаления и кислородных радикалов, что ведет к экспрессии на их поверхности молекул адгезии – интегринов и селектинов [1].

Повышение агрегации нейтрофилов у наблюдаемых больных было во многом вызвано повышением активности взаимодействия их различных углеводных детерминант гликопротеиновых рецепторов мембран с лектинами. Так, известно, что фитогемагглютинин взаимодействует преимущественно с участками bD-галактозы гликопротеинов, лектин зародыша пшеницы – с N-ацетил-D-глюкозамином и N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислотой, а конканавалин А – с содержащими маннозу N-гликанами [1]. В связи с этим можно считать, что при АГ с Д по- вышение лектин-индуцированной агрегации нейтрофилов связано с экспрессией рецепторов адгезии и увеличением в их составе участков, содержащих N-ацетил-D-глюкозамин, N-ацетил-нейраминовую кислоту, маннозу и bD-галактозу.

Усиленная агрегация нейтрофилов под действием испытанных индукторов у больных АГ с Д показала высокую чувствительность лейкоцитов к агрегирующим сигналам в кровотоке, указывая на значимый риск аг-регатообразования нейтрофильных лейкоцитов в пристеночных областях. Клинически значимым проявлением данного процесса неизбежно является расстройство микроциркуляции в органах с ростом риска тромботических осложнений в сосудах любого калибра.

Выявленное усиление агрегации нейтрофилов у больных АГ с Д нуждалось в адекватной коррекции. Было решено испытать возможность влияния на агрегацию нейтрофилов одного из наиболее показанных им ги-полипидемических средств – аторвастатина. В ходе исследований установлено, что применение данного препарата приводит в короткие сроки к улучшению липидного профиля плазмы и ее антиоксидантной защиты, обеспечивая через год терапии оптимизацию липидного состава мембран нейтрофилов, сопровождаясь ростом активности их антиоксидантной системы с ослаблением в них ПОЛ.

На фоне проводимой терапии достигнута полная нормализация агрегационной способности нейтрофилов, что может быть связано с восстановлением углеводной структуры гликопротеиновых рецепторов мембраны нейтрофильных лейкоцитов. Можно считать, что в результате терапии у больных АГ с Д имела место оптимизация количества N-аце-тил-D-глюкозамина, N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) bD-галактозы и маннозы в составе их рецепторов на поверхности нейтрофилов.

Выводы:

-

1. При АГ с Д отмечается усиление агрегации нейтрофилов, к которому ведут липидный дисбаланс их мембраны, усиление в них ПОЛ и выраженные изменения углеводной структуры их гликопротеиновых рецепторов, заключающиеся в увеличении в них содержания N-ацетил-D-глюкозамина,

-

2. В результате приема аторвастатина у больных АГ с Д через 16 нед. достигается полная нормализация липидного состава и процессов ПОЛ плазмы, а через 52 нед. – агрегационной способности нейтрофилов.

-

6. Колб В. Г., Камышников В. С. Справочник по клинической химии. Минск : Беларусь, 1982. 367 с.

-

7. Кубатиев А. А., Андреев С. В. Перекиси липидов и тромбоз // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1979. № 5. С. 414–417.

-

8. Медведев И. Н., Скорятина И. А. Реологические свойства эритроцитов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией на фоне ловастатина // Медицинский альманах. 2011. № 3(16). С. 67–70.

-

9. Медведев И. Н., Скорятина И. А. Реологические свойства эритроцитов у больных артериальной гипертонией на фоне симвастатина // Вестник РУДН. Сер. «Медицина». 2012. № 1. С. 37–42.

-

10. Чевари С., Андял Т., Штренгер Я. Определение антиоксидантных параметров крови и их диагностическое значение в пожилом возрасте // Лабораторное дело. 1991. № 10. С. 9–13.

-

11. Fredrickson D. S., Levy R. I., Lees R. S. Fat transport in lipoproteins – an integrated approach to mechanisms and disorders // N. Engl. J. Med. 1967. Vol. 276. P. 281.

-

12. Fridwald W. T., Levy R. T., Fredrichson D. S. Estimation of the concentration of low density lipoprotein cholesterol in plasma without use of the preparative ultracentrifuge // Clin. Chem. 1972. № 18. P. 499–502.

N-ацетил-нейраминовой кислоты, маннозы и bD-галактозы.

смотр) // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2008. № 6 (прил. 2).

EFFECT OF ATORVASTATIN ON AGGREGATIVE PROPERTIES OF NEUTROPHILS IN PATIENTS ARTERIAL HYPERTENSION WITH DYSLIPIDEMIA

I.N. Medvedev1, I.A. Skorjatina2

1Kursk Institute of Social Education (branch of) Russian State Social University, 2Regional clinical TB dispensary city Kursk

Список литературы Влияние аторвастатина на агрегационные свойства нейтрофилов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией

- Белова Л. А. Биохимия процессов воспаления и поражения сосудов. Роль нейтрофилов//Биохимия. 1997. № 62(6). С. 659-668.

- Волчегорский И. А., Долгушин И. И., Колесников О. Л. Экспериментальное моделирование и лабораторная оценка адаптивных реакций организма. Челябинск, 2000. 167 с.

- Гаврилов В. Б., Мишкорудная М. И. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови//Лабораторное дело. 1983. № 3. С. 33-36.

- Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации (V пересмотр). Разработаны Комитетом экспертов РКО, НОУ и РосОКР//Российский кардиологический журн. 2012. № 4 (прил. 1).

- Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Российские рекомендации (III пересмотр)//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2008. № 6 (прил. 2).

- Колб В. Г., Камышников В. С. Справочник по клинической химии. Минск: Беларусь, 1982. 367 с.

- Кубатиев А. А., Андреев С. В. Перекиси липидов и тромбоз//Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1979. № 5. С. 414-417.

- Медведев И. Н., Скорятина И. А. Реологические свойства эритроцитов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией на фоне ловастатина//Медицинский альманах. 2011. № 3(16). С. 67-70.

- Медведев И. Н., Скорятина И. А. Реологические свойства эритроцитов у больных артериальной гипертонией на фоне симвастатина//Вест-ник РУДН. Сер. «Медицина». 2012. № 1. С. 37-42.

- Чевари С., Андял Т., Штренгер Я. Определение антиоксидантных параметров крови и их диагностическое значение в пожилом возрасте//Лабораторное дело. 1991. № 10. С. 9-13.

- Fredrickson D. S., Levy R. I., Lees R. S. Fat transport in lipoproteins -an integrated approach to mechanisms and disorders//N. Engl. J. Med. 1967. Vol. 276. P. 281.

- Fridwald W. T., Levy R. T., Fredrichson D. S. Estimation of the concentration of low density lipoprotein cholesterol in plasma without use of the preparative ultracentrifuge//Clin. Chem. 1972. № 18. P. 499-502.