Влияние барьеров трудоустройства на характеристики занятости инвалидов

Автор: Нацун Лейла Натиговна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 5 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

Инвалидность - сложное явление, порождающее целый ряд негативных социальноэкономических последствий, в том числе сокращение численности населения трудоспособного возраста. В то же время не всегда инвалидность сопровождается полной утратой способности к трудовой деятельности. Как правило, лица с инвалидностью второй и третьей группы сохраняют возможность трудиться при наличии подходящих условий, однако на практике реализация их трудового потенциала ограничивается рядом обстоятельств. Цель работы состоит в обосновании негативного влияния барьеров трудоустройства на характеристики занятости инвалидов. На основе анализа статистических данных показан современный социально-демографический портрет работающих инвалидов, проанализированы характеристики их занятости и экономической активности. Установлено, что на протяжении длительного периода наиболее высокую экономическую активность проявляли лица с третьей группой инвалидности. Обосновано, что их более высокая представленность в составе занятых инвалидов, с одной стороны, обусловлена менее выраженными нарушениями здоровья и относительно невысокой потребностью в создании специализированных рабочих мест, а с другой стороны, имеет экономические предпосылки. Реализация трудового потенциала инвалидов не всегда сопровождается существенным ростом их материального благосостояния. Занятость для части инвалидов может быть вынужденным шагом, что подтверждает распространённость среди них трудоустройства не по специальности, а также на основе устной договорённости, без официального оформления. В заключительной части статьи обозначены рекомендации, которые могут способствовать более полной реализации трудового потенциала инвалидов и улучшению их материального положения.

Инвалидность, трудовая деятельность инвалидов, содействие трудоустройству инвалидов, специализированные рабочие места, квотирование рабочих мест для инвалидов, половозрастная структура контингента занятых инвалидов

Короткий адрес: https://sciup.org/147239203

IDR: 147239203 | УДК: 314.44 | DOI: 10.15838/esc.2022.5.83.11

Текст научной статьи Влияние барьеров трудоустройства на характеристики занятости инвалидов

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 15% жителей планеты имеют ту или иную форму инвалидности. Всего же в мире проживает более 1 млрд лиц с инвалидностью1. Эксперты прогнозируют увеличение масштабов этой острой проблемы в связи с демографическим старением. В развитых странах именно хронические неинфекционные заболевания, сопровождающие старение, становятся ведущими причинами инвалидизации и существенно снижают качество жизни населения2. В работах отечественных и зарубежных авторов неоднократно демонстрировалась взаимосвязь субъективных оценок здоровья, высказываемых респондентами, с их социально-демографическими характеристиками (Максимова, Лушкина, 2014; Паутова, Паутов, 2015; Fylkesnes, Forde, 1992; Idler, 1993). Для Российской Федерации характерно значительное снижение самооценок и объективных показателей здоровья населения при переходе к старшим возрастным группам (Денисова и др., 2018; Канева, 2016). Именно этот контингент населения составляет основную группу риска наступления инвалидности.

В российских условиях значимость проблем сохранения общественного здоровья тесно связана не только с необходимостью поддержания его воспроизводства, но также и с решением задачи обеспечения экономики трудовыми ресурсами. Учитывая необратимость процесса демографического старения и инерционность поведенческих практик населения в сфере здоровьесбережения, можно предполагать, что проблема инвалидизации не утратит актуальность в ближайшие 10 лет3.

В связи с этим важно проанализировать трудовой потенциал, которым обладают лица с инвалидностью, а также социально-демографический портрет группы работающих инвалидов.

В развитых странах вовлечённость инвалидов в трудовую деятельность находится в центре внимания при проведении социальной политики. На практике применяется несколько различных подходов к содействию их трудоустройству, соответствующих выбранной концепции социальной политики. Наибольшую результативность демонстрируют схемы «поддерживаемого трудоустройства», которые предполагают поиск подходящих для соискателей с инвалидностью рабочих мест на свободном рынке труда при одновременной реализации ряда мероприятий, повышающих их конкурентоспособность (Нацун, 2017). Помимо данных механизмов поддержки новые возможности трудоустройства инвалидов связаны с развитием гибких форм занятости. Однако такие практики сами по себе не демонстрируют ожидаемый положительный эффект роста занятости среди инвалидов и нуждаются в совершенствовании. Так, итальянский опыт показывает, что государственные программы «flexicurity» («гибкие гарантии защищенности на рынке труда») представляют собой попытку учесть и заинтересованность работодателей в гибкой рабочей силе, и потребность работников в безопасности — уверенности в том, что они не столкнутся с длительной безработицей. Но эти программы, будучи ориентированными преимущественно на содействие в трудоустройстве, не предоставляют гарантий защиты работников от последующего увольнения (Agovino, Rapposelli, 2016а; Agovino, Rapposelli, 2016b). На практике фиксируется отрицательное влияние активной политики содействия занятости инвалидов на показатели их трудоустройства. Основной причиной такого парадокса является то, что работодатели считают принятие инвалида экономически нерента- бельным: затраты, которые они осуществляют, не окупаются за счёт налоговых льгот, которые предоставляет государство (Agovino, Parodi, 2014).

Образ инвалидов в обществе складывается на основе ряда стереотипов, препятствующих изменению неблагоприятной ситуации в области защиты их прав и интересов (Тарасенко, 2004), в том числе на рынке труда (Ольхи-на и др., 2019). При трудоустройстве инвалиды сталкиваются со множеством барьеров, в том числе связанных с негативным отношением со стороны работодателей и психологической неготовностью защищать свои интересы (Смо-лева, 2018). Отсутствие у инвалидов возможностей свободно реализовывать собственный трудовой потенциал делает их зависимыми от социальных выплат, закрепляя уязвимое положение в обществе. Однако сам по себе факт трудоустройства ещё не означает устранение проблем социальной дискриминации и социальной эксклюзии инвалидов. Если бы эти проблемы исчезали сразу после получения инвалидом рабочего места, то не регистрировалось бы таких явлений, как деформирован-ность ниши, которую инвалиды занимают на рынке труда, и самой структуры их занятости по видам экономической деятельности4, несоответствие между образованием, квалификацией работающих инвалидов и требованиями занимаемых ими рабочих мест5.

Эти явления косвенно указывают на существование значительных препятствий для улучшения материального положения инвалидов через содействие их трудоустройству. Проблемы преодоления дискриминации инвалидов в сфере реализации трудового потенциала не ограничиваются этапом поиска подходящей работы, а распространяются в целом на всю выстроенную систему их социальной поддержки.

Материалы и методы исследования

Информационную базу исследования составили результаты статистических, в том числе выборочных, наблюдений по социально-демографическим проблемам, проводимых Росстатом, а также данные, размещённые на информационном портале ФГИС «Федеральный реестр инвалидов».

Научная проблема, на решение которой направлено наше исследование, заключается в выявлении факторов, снижающих эффективность использования трудоустройства как инструмента повышения материального благополучия инвалидов, готовых и желающих работать. Гипотеза исследования состоит в том, что при наблюдаемых характеристиках занятости инвалидов трудоустройство не вносит значимый вклад в повышение их материального благополучия. Цель работы – обосновать негативное влияние барьеров трудоустройства на характеристики занятости инвалидов. В рамках проведения исследования решались следующие задачи: анализ социально-демографического портрета занятых инвалидов, результативности трудоустройства инвалидов, характеристик их занятости, вклада трудового дохода в общую величину денежного дохода инвалидов, а также формулирование рекомендаций по содействию трудоустройству инвалидов.

Для выявления текущей ситуации на данных статистики была проведена оценка степени включённости инвалидов в трудовую деятельность, выполнен анализ особенностей занятости инвалидов в России, ее социальнодемографических детерминант и влияния на материальное и социальное положение инвалидов. С учетом результатов проведенных автором исследований и вторичного анализа литературных источников обоснована необходимость применения индивидуального подхода при трудоустройстве лиц с инвалидностью.

Результаты исследования

Инвалиды как социально-демографическая группа: динамика численности, половозрастная структура контингента

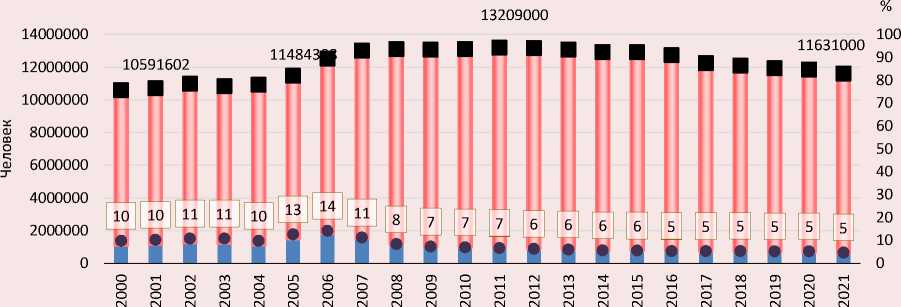

Общая численность инвалидов в период с 2000 по 2021 год превышала 10 млн человек. Максимальное значение показателя было зарегистрировано по состоянию на 1 января 2011 года – 13,2 млн человек, минимальное – в 2000 году – 10,5 млн человек. Значение данного показателя росло в период с 2000 по 2011 год, затем наблюдался непрерывный нисходящий тренд. Динамика показателя первичной инвалидности несколько расходится с динамикой общей инвалидности. В первую очередь данный показатель характеризуется более ярко выраженными колебаниями значений: отчётливый пик приходится на 2006 год. Согласно исследованиям российских авторов, помимо изменений критериев инвалидности основными изменениями законодательства, оказавшими влияние на первичную инвалидность, стало расширение самого понятия «инвалидность» (в 1996 г.), введение (в 2005 г.) и последующая отмена (в 2010 г.) привязки права на пенсию по инвалидности к степени ограничения способности к трудовой деятельности (ОСТД), «монетизация льгот» (в 2005 г.), отмена права на бессрочную инвалидность для лиц пенсионного возраста (в 2006 г.) (Васин, 2017; Демьянова, 2015; Кулагина, 2016). В отличие от общего показателя численности инвалидов после 2006 года численность впервые признанных инвалидами непрерывно снижалась. Ежегодно первичный выход населения на инвалидность обеспечивал пополнение общего контингента инвалидов на 0,5–1,8 млн человек, что составляло от 5 до 14% общей численности инвалидов. Наибольшим удельный вес впервые признанных инвалидами среди их общего контингента зафиксирован в 2006 году, а начиная с 2016 года он не превышал 5% (рис. 1), что определяется двумя моментами. Во-первых, сохраняется относительно высокий уровень общей инвалидности населения на фоне сокращения первичного выхода на инвалидность. Во-вторых, это специфика самой процедуры статистического учёта инвалидности. Случаи первичной инвалидности регистрируются на основании данных об об- ращаемости населения в учреждения медикосоциальной экспертизы (МСЭ) за первичным или повторным установлением инвалидности, что приводит к недоучёту её случаев – формированию скрытой инвалидности6. Поскольку эта проблема может сильно влиять на прогнозирование динамики показателей здоровья населения, обсуждаются методические подходы к выявлению уровня «латентной» инвалидности с использованием данных репрезентативных социологических исследований7 (Нацун, 2021).

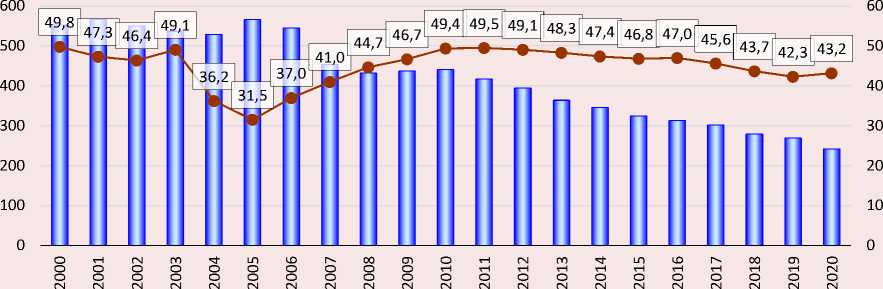

Структура контингента инвалидов смещена в сторону старших возрастных групп. В 2020 году среди инвалидов 15–72 лет удельный вес лиц в возрасте 60–72 лет составлял 65,1%8. Следует отметить, что именно пожилое население в наибольшей степени отреагировало на изменения политики государства в области установления критериев инвалидности и объёма социальных выплат. Так, в период резкого подъёма первичной инвалидности в 2005–2006 гг. наибольший вклад в формирование восходящей динамики внесли обращения за установлением инвалидности со стороны лиц пенсионного возраста, что подтверждают данные о первичной инвалидности среди населения трудоспособного возраста: в этой категории резкого пика в тот же период не наблюдалось. Причём после отмены с 2006 года права на установление бессрочной инвалидности для лиц пенсионного возраста доля инвалидов трудоспособного возраста в составе контингента инвалидов вновь начала расти (рис. 2) .

На 1 января 2022 года в России проживало более 10 млн взрослых инвалидов. В период 2000–2022 гг. в составе контингента инвалидов численно преобладали лица со второй группой инвалидности, доля которых постепенно снижалась (с 51 до 42%) на фоне роста доли лиц с третьей группой (с 33 до 40%) и сохранения от- носительно стабильной доли лиц с первой группой инвалидности (11,0% в 2017 году и 11,5% в 2022 году; рис. 3).

Рис. 1. Динамика общей, повторной и первичной инвалидности взрослого населения Российской Федерации

□ Численность лиц, признанных инвалидами повторно и с бессрочно установленной инвалидностью

■ Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами

■ Общая численность инвалидов

• Доля впервые признанных инвалидами в общей численности инвалидов

Источник: Положение инвалидов / Федеральная служба государственной статистики. URL: folder/13964 (дата обращения 20.04.2022).

Рис. 2. Динамика первичной инвалидности взрослого населения трудоспособного возраста в 2000–2020 гг.

Численность впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте, тыс. чел.

—•— Численность впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте, % от общей численности инвалидов

Источник: Общая численность инвалидов по группам инвалидности по субъектам Российской Федерации / Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 20.04.2022).

Социально-демографический портрет занятых инвалидов

В России по данным на 1 января 2022 года численность занятых инвалидов в трудоспособном возрасте составила 1,1 млн человек, среди них на долю женщин приходилось 44%, мужчин – 56%9. Уровень занятости среди женщин-инвалидов в возрасте 15–72 лет был ниже, чем среди мужчин, в течение всего периода 2014– 2020 гг.10

В структуре занятых инвалидов наибольший удельный вес приходился на лиц старших возрастных групп: 50–54 лет – 15,1%, 55–59 лет – 21,8%, 60–69 лет – 16,9%. Такая картина была характерна для рассматриваемой группы работников на протяжении всего периода 2014–2020 гг., за который имеются доступные статистические данные ( рис. 4 ).

Среди работающих инвалидов наибольшую долю составляют лица с третьей группой инва- лидности. Это обусловлено рядом обстоятельств, в первую очередь объективно более хорошим состоянием здоровья (в сравнении с инвалидами первой и второй групп), т. к. инвалидность третьей группы устанавливается в случае наименее тяжёлых нарушений и наименее выраженных ограничений функционирования. Со стороны работодателей наём инвалидов третьей группы является наименее обременительным, поскольку обычно не требуется создавать для них специально оборудованные рабочие места. Также инвалиды третьей группы обладают большей экономической заинтересованностью в наличии трудового источника дохода, поскольку средний размер пенсий по инвалидности у них ниже, чем для лиц с первой и второй группами.

На занятость также оказывает влияние ведущий тип ограничений жизнедеятельности. По данным Выборочного наблюдения Росстата, в 2021 году среди инвалидов в возрасте от 18 до 52(57)11 лет относительно высокий уровень занятости наблюдался у лиц второй и третьей групп, у которых ограничения жизнедеятель-

Рис. 4. Структура занятых лиц в возрасте 15 лет и старше, имеющих инвалидность, по возрастным группам, %

|

2020 |

7,0 |

8,5 |

8,7 |

11,3 |

15,1 |

21,8 |

20,9 |

|

2019 |

7,2 |

8,6 |

10,2 |

11,0 |

15,7 |

18,7 |

21,5 |

|

2018 |

6,6 |

8,7 |

9,0 |

11,6 |

17,1 |

19,6 |

20,8 |

|

2017 |

6,3 |

8,2 |

9,8 |

11,2 |

18,4 |

19,5 |

19,0 |

|

2016 |

5,8 |

8,6 |

9,5 |

11,0 |

18,5 |

20,6 |

18,3 |

|

2015 |

6,5 |

7,4 |

8,5 |

12,3 |

20,2 |

200 |

17 2 |

|

2014 |

6,4 |

7,8 |

9,7 |

12,7 |

21,6 |

19,3 |

13,4 |

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

■ 15-19 20-24 25-29 ■ 30-34 ■ 35-39 ■ 40-44 ■ 45-49 ■ 50-54 ■ 55-59 ■ 60-72

Примечание: до 2016 года (включительно) учитывались инвалиды в возрасте от 15 до 72 лет, с 2017 года – в возрасте 15 лет и старше.

Источник: Структура лиц, имеющих инвалидность, по статусу участия в составе рабочей силы и возрастным группам / Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 22.04.2022).

ности были связаны с ходьбой (46,4% — среди инвалидов третьей группы, 12% – среди инвалидов второй группы) или зрением (44,4% – среди инвалидов третьей группы, 15% – второй группы)12.

Барьеры трудоустройства и особенности занятости инвалидов в России

Лица с третьей группой инвалидности, позволяющей трудиться, в структуре контингента взрослых инвалидов составляют значительную долю. Однако вовлечённость инвалидов в трудовую деятельность остаётся низкой. Так, уровень занятости среди инвалидов в 2014–2020 гг. оставался невысоким (от 8 до 12,5% в разные годы наблюдения), тогда как уровень безрабо- тицы был выше уровня занятости в 1,5–2 раза. В 2020 году уровень занятости составил 8,6% (рис. 5). Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что лица с инвалидностью недоиспользуют собственный трудовой потенциал в силу ограничивающих обстоятельств. Выявление этих препятствий и их преодоление – необходимое условие для достижения более высокого уровня доходов инвалидов и решения задачи по социальной интеграции.

По данным Федерального реестра инвалидов, в региональном разрезе наиболее высокие показатели занятости инвалидов трудоспособного возраста регистрировались в г. Санкт-Петербурге (35%), Белгородской области (34%), Курской области (33%). Самый низкий уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста был отмечен в республиках Тыва, Хакасия, Бурятия, Еврейской автономной области, Астраханской и Ивановской областях13.

Рис. 5. Уровень экономической активности, занятости и безработицы лиц, имеющих инвалидность

□ Уровень экономической активности □ Уровень занятости □ Уровень безработицы

Примечание: до 2016 года учитывались лица в возрасте 15–72 лет, с 2017 года – лица в возрасте 15 лет и старше. Источник: Уровень участия в составе рабочей силы, уровень занятости и уровень безработицы населения, имеющего инвалидность / Федеральная служба государственной статистики. URL: Ld0jHX0X/ (дата обращения 21.04.2022).

Лидерство Санкт-Петербурга в решении вопросов содействия трудоустройству инвалидов в определённой мере обеспечивается реализацией оригинальных разработок в этой сфере, в том числе собственного подхода к использованию квотирования рабочих мест для инвалидов. В числе уникальных решений – законодательно закреплённые возможности заключения работодателями соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью на квотируемые рабочие места в другой организации, о направлении специалистов с инвалидностью на временные позиции в другие организации, о трудоустройстве специалистов с инвалидностью частными агентствами, о создании совместных с другими работодателями рабочих мест на основе установленной квоты14. В Санкт-Петербурге работодателям предоставляются субсидии на создание рабочих мест для инвалидов, суммы которых одни из наиболее высоких в стране15.

В целом квотирование и создание специальных рабочих мест остаются ключевыми механизмами поддержки занятости среди инвалидов. В то же время в 2020 году только 6,2% инвалидов, которые нашли работу после обращения в органы службы занятости населения, были трудоустроены благодаря механизму квотирования. При этом показатели трудоустройства инвалидов через службы снижались в течение длительного периода – с 2008 по 2020 год. Численность трудоустроенных сократилась на 29%16, в том числе на квотируемые места за тот же период – на 56%17. Доля инвалидов, нашедших работу, из числа обратившихся в органы службы занятости населения также снизилась – на 4 п. п. к 2020 году по отношению к 2008 году. Эти процессы наблюдались на фоне уменьшения численности инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости населения, на 37% за

2008–2020 гг.18 Причинами сложившихся тенденций могут выступать падение доверия инвалидов к государственным системам содействия занятости, снижение заинтересованности в трудоустройстве, сокращение результативности работы органов службы занятости в части содействия трудоустройству инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места.

Объективной предпосылкой для снижения данных показателей также мог стать рост численности инвалидов, нуждающихся в специальных условиях труда. Однако в период 2013–2017 гг., за который доступны соответствующие данные, численность таких инвалидов19 не выросла, а, напротив, сократилась на 48%. Соотношение численности инвалидов, нуждающихся в спе- циальных и обычных условиях труда, за указанный период также изменилось несущественно: в 2013 году в специальных условиях труда нуждались 42% освидетельствованных инвалидов, в 2017 году их доля составила 41% (табл. 1).

По данным на 2017 год большинству инвалидов третьей группы в возрасте 18 лет и старше (99,7%) было рекомендовано трудоустройство в обычных условиях. Такой высокий уровень показателя сохранялся на протяжении всего периода 2013–2017 гг. Среди инвалидов того же возраста первой и второй групп, напротив, в течение всего периода наблюдения большинство составляли те, кому было рекомендовано трудоустройство в специально созданных условиях (см. табл. 1).

Таблица 1. Численность инвалидов, которым рекомендовано трудоустройство в обычных и специальных условиях труда по результатам освидетельствования

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 Прирост, 2017 г. к 2013 г., % Все инвалиды, прошедшие освидетельствование, чел. 1342151 1102388 835947 730049 712518 -47 Из них рекомендовано трудоустройство: В обычных условиях, чел. 775093 629562 587144 431757 418699 -46,0 в % от общей численности 57,8 57,1 70,2 59,1 58,8 - Среди них: Инвалиды I группы 51 43 55 68 91 78,4 Инвалиды II группы 10459 6537 7183 6648 6429 -38,5 Инвалиды III группы 764583 622982 579906 425041 412179 -46,1 В специальных условиях, чел. 567058 472826 248803 298292 293819 -48,2 в % от общей численности 42,2 42,9 29,8 40,9 41,2 - Среди них: Инвалиды I группы 6720 7322 3680 4161 5042 -25,0 Инвалиды II группы 557148 463879 243393 292865 287720 -48,4 Инвалиды III группы 3190 1625 1730 1266 1057 -66,9 Источники: Численность инвалидов в возрасте 18 лет и старше, нуждающихся в трудоустройстве в специально созданных условиях труда и на дому, по рекомендациям по реабилитации граждан, признанных инвалидами, за исключением пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний / Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 21.04.2022); Численность инвалидов в возрасте 18 лет и старше, нуждающихся в трудоустройстве в обычных условиях производства с предоставлением соответствующих условий труда, по рекомендациям по реабилитации граждан, признанных инвалидами, за исключением пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний / Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 21.04.2022).

18 Численность граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения. URL: (дата обращения 21.04.2022).

19 Численность инвалидов в возрасте 18 лет и старше, нуждающихся в трудоустройстве в специально созданных условиях труда и на дому, по рекомендациям по реабилитации граждан, признанных инвалидами, за исключением пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний / Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 21.04.2022).

О том, что на российском рынке труда в отношении людей с инвалидностью продолжают действовать барьеры, говорит б о льшая, по сравнению с населением в целом, средняя продолжительность периода поиска ими работы. Среднее значение в 2021 году составляло 8 месяцев, а среди населения в целом – 6,3 месяца. Наиболее распространённой причиной отказа инвалидов от предлагаемых вакансий в 2020–2021 гг. выступала низкая заработная плата (30% отказов). Соискатели с инвалидностью несколько чаще, по сравнению с населением в целом, отказывались от предложенного рабочего места из-за условий труда (26 и 25% соответственно) и удалённости рабочего места от дома (25 и 24% соответственно). Одновременно люди с инвалидностью реже, относительно населения в целом, отказывались от вакантного места, если их не устраивал характер работы (22 и 31% соответственно) или она не соответствовала их специальности (12 и 17% соответственно).

Наличие высшего профессионального образования повышает шансы инвалидов найти подходящую работу. По состоянию на 2020 год доля имеющих высшее образование была заметно выше среди занятых инвалидов (22%), чем среди безработных (16%) и неработающих (12%)20. В то же время распространённой проб- лемой остаётся трудоустройство инвалидов не по специальности. 46% лиц с инвалидностью, имеющих специальность, подтверждённую дипломом об образовании, в 2020 году работали не по специальности, причём в сельской местности доля ещё выше – 47%. Для сравнения: среди работающего населения, имеющего профессиональную подготовку, не по специальности трудились 33%21.

Необходимо отдельно остановиться на том, каким образом оформляются трудовые отношения между работодателем и сотрудниками с инвалидностью. На протяжении всего периода, для которого имеются доступные статистические данные, преобладающим типом оформления трудовых отношений выступал бессрочный трудовой договор (84% в 2020 году). Однако стабильной оставалась и доля тех, кто не заключал никаких официальных договорённостей с работодателем, ограничиваясь только устным соглашением (9% в 2020 году; табл. 2 ). Такая практика создаёт риски в первую очередь для работников, поскольку при отсутствии официального оформления трудовых отношений они лишаются части привилегий в плане режима и напряжённости труда. То же самое касается вопросов создания комфортных рабочих мест.

Таблица 2. Структура занятых инвалидов в возрасте 15 лет и старше, работающих по найму, по видам трудового договора, % от численности занятых

Вид договора 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 На основе трудового договора на неопределенный срок 83,6 84,6 84,6 85,6 85,4 84,4 84,1 На основе трудового договора на определенный срок 4,1 4,5 5,4 2,7 3,6 4,2 4,4 На основе трудового договора о выполнении работы на дому (надомника) 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 На основе договора гражданско-правового характера 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,9 2,3 На основе устной договоренности без оформления документов 10,7 9,2 8,6 10,5 9,6 9,3 9,0 Примечание: до 2016 года (включительно) учитывались инвалиды в возрасте от 15 до 72 лет, с 2017 года – в возрасте 15 лет и старше. Источник: Структура занятых в возрасте 15 лет и старше, работающих по найму и имеющих инвалидность, по видам трудового договора. URL: (дата обращения 22.04.2022).

20 Структура лиц, имеющих инвалидность, по статусу участия в составе рабочей силы и уровню образования (по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, в процентах) // Положение инвалидов / Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 26.04.2022).

21 Наличие специальности и её соответствие выполняемой работе у инвалидов в возрасте 15 лет и более (по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) // Положение инвалидов / Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 26.04.2022).

Неофициальная занятость инвалидов, с одной стороны, является ответом на необходимость соблюдения работодателями жёстких правил при приёме инвалидов на работу, а с другой стороны, позволяет инвалидам действовать более гибко, реагируя на текущую экономическую ситуацию и изменения собственного материального положения. В то же время такую позитивную функцию могут выполнять и различные формы занятости, предусматривающие большую гибкость в плане определения сроков трудовых отношений и выбора локализации рабочего места: надомная работа, дистанционная работа, работа в рамках договоров гражданско-правового характера и срочных трудовых договоров. Однако данные способы оформления трудовых отношений представлены слабее, чем устная договорённость (см. табл. 2).

Вклад занятости в повышение материального благополучия инвалидов

В целом для абсолютного большинства инвалидов (10,31 млн человек или 87% от общей численности) в 2020 году материальное благополучие главным образом определялось величиной государственных пенсий по инвалидности, которая в 2014–2022 гг. демонстрировала рост. Однако соотношение величины пенсии по инвалидности и прожиточного минимума пенсионера было невысоким, что свидетельствует о том, что инвалидам в России гарантирован лишь минимальный стандарт потребления, способный обеспечить только условия выживания, но не являющийся инструментом развития и реализации человеческого потенциала (рис. 6).

Следует отметить, что размер пенсионных выплат привязан к группе инвалидности, для инвалидов третьей группы он самый низкий. При проведении сравнения размера пенсий по инвалидности с величиной прожиточного минимума пенсионеров становится очевидно, что именно для инвалидов третьей группы (особенно для инвалидов с детства) наиболее актуальны вопросы повышения уровня доходов ( табл. 3 ).

Рис. 6. Соотношение среднего размера пенсий по инвалидности с величиной прожиточного минимума

2,50

Источники: Средний размер назначенных пенсий инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации. URL: (дата обращения 26.04.2022); Величина прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии в Российской Федерации. URL: (дата обращения 26.04.2022).

Таблица 3. Соотношение пенсий по инвалидности и величины прожиточного минимума

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Величина прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии в Российской Федерации, руб. 6354 7161 8803 8540 8726 8846 9311 10022 10882 Величина пенсионных выплат, руб.: Инвалиды I группы 12787,4 13907,4 15315,4 20893,8 17310,6 17977,5 18909 19940,3 21054 Отношение к величине ПМ 2,01 1,94 1,74 2,45 1,98 2,03 2,03 1,99 1,93 Инвалиды II группы 10379,4 11266,6 12479,3 17861,6 13717 14619,5 15411,3 16223,5 17132,4 Отношение к величине ПМ 1,63 1,57 1,42 2,09 1,57 1,65 1,66 1,62 1,57 Инвалиды III группы 8447,3 9203,3 10308,1 15643,3 11519,7 12336,2 13056,1 13801,5 14722,6 Отношение к величине ПМ 1,33 1,29 1,17 1,83 1,32 1,39 1,40 1,38 1,35 Дети-инвалиды 9579,3 11205,8 12339 17837,4 13030,8 13402,1 13675,9 14500,3 14998,4 Отношение к величине ПМ 1,51 1,56 1,40 2,09 1,49 1,52 1,47 1,45 1,38 Инвалиды с детства: I группы 9776,4 11405,7 12546,6 18107,3 13341,3 13739,3 14079,8 14953,1 15505,1 Отношение к величине ПМ 1,54 1,59 1,43 2,12 1,53 1,55 1,51 1,49 1,42 II группы 8145,8 9542,6 10479,3 15853,7 11028 11356,6 11618,7 12334,6 12787,2 Отношение к величине ПМ 1,28 1,33 1,19 1,86 1,26 1,28 1,25 1,23 1,18 III группы 4505,4 5089,6 5871,8 11126,4 6423,7 6618,4 6860,3 7203,7 7458 Отношение к величине ПМ 0,71 0,71 0,67 1,30 0,74 0,75 0,74 0,72 0,69 Источники: Средний размер назначенных пенсий инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации. URL: (дата обращения 26.04.2022); Величина прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии в Российской Федерации. URL: bank/ (дата обращения 26.04.2022).

По данным социологического опроса, проведённого в 2018 году среди инвалидов, проживающих в Вологодской области22, вклад заработной платы работающих инвалидов в величину общего дохода домохозяйств варьировал в диапазоне от 9 до 67%. Причём средняя величина заработной платы работающих инвалидов составляла 10875 рублей, а её вклад в доход домохозяйства – 24%. В целом заработная плата вносила существенный вклад в доходы домохозяйств инвалидов тогда, когда её величина превышала 20000 рублей. Однако такой или более высокий уровень заработной платы был отмечен только у 10% работающих инвалидов ( табл. 4 ).

Приведённые данные свидетельствуют, что вклад денежного дохода инвалидов от трудовой деятельности в общий объём доходов, как пра- вило, невелик. При этом для некоторых инвалидов даже небольшой дополнительный заработок может представлять интерес, если располагаемый доход их домохозяйства в целом невысокий.

Таким образом, выполненный анализ позволяет сделать ряд обобщений. Во-первых, о том, что среди инвалидов третьей группы накоплен нереализованный трудовой потенциал на фоне их неблагоприятного материального положения по сравнению с инвалидами первой и второй групп. Во-вторых, действующие на рынке труда барьеры трудоустройства главным образом преодолевают те соискатели с инвалидностью, которые имеют низкий уровень притязаний относительно величины заработной платы и согласны работать не по своей специальности, а иногда и без официального оформления трудовых отношений. В-третьих, сочетание этих факторов приводит к тому, что трудовой потенциал инвалидов реализуется, но не обеспечивает существенного прироста материального благополучия.

Таблица 4. Вклад заработной платы работающих инвалидов в общий доход их домохозяйств

|

Вклад заработной платы инвалидов в общий доход домохозяйства |

Статистика |

Общий доход домохозяйства, руб. |

Доля трудового дохода инвалида в общем доходе домохозяйства, % |

Среднемесячная заработная плата, руб. |

|

От 0 до 10% (5% от числа домохозяйств) |

Среднее значение |

48300 |

8,8 |

4250 |

|

Медиана |

48300 |

8,8 |

4250 |

|

|

Минимум |

39000 |

8,7 |

3500 |

|

|

Максимум |

57600 |

8,9 |

5000 |

|

|

От 10 до 20% (44% от числа домохозяйств) |

Среднее значение |

60900 |

15,7 |

9461,11 |

|

Медиана |

62000 |

15,5 |

10000 |

|

|

Минимум |

30000 |

12,9 |

5000 |

|

|

Максимум |

88000 |

18,8 |

15000 |

|

|

От 20 до 30% (24% от числа домохозяйств) |

Среднее значение |

38400 |

24,3 |

9370 |

|

Медиана |

34000 |

24,9 |

8100 |

|

|

Минимум |

18000 |

20,8 |

4500 |

|

|

Максимум |

75000 |

26,8 |

17000 |

|

|

От 30 до 40% (12% от числа домохозяйств) |

Среднее значение |

28880 |

32,4 |

9300 |

|

Медиана |

30000 |

31,3 |

10000 |

|

|

Минимум |

23000 |

30,3 |

8000 |

|

|

Максимум |

33000 |

36,9 |

10000 |

|

|

От 40 до 50% (7% от числа домохозяйств) |

Среднее значение |

46400 |

43,7 |

20000 |

|

Медиана |

45000 |

44,4 |

20000 |

|

|

Минимум |

22200 |

41,7 |

10000 |

|

|

Максимум |

72000 |

45,1 |

30000 |

|

|

От 60 до 70% (5% от числа домохозяйств) |

Среднее значение |

42000 |

66,6 |

28000 |

|

Медиана |

42000 |

66,6 |

28000 |

|

|

Минимум |

38000 |

65,8 |

25000 |

|

|

Максимум |

46000 |

67,4 |

31000 |

|

|

Все респонденты |

Среднее значение |

48610 |

24,3 |

10875 |

|

Медиана |

47000 |

19,8 |

10000 |

|

|

Минимум |

18000 |

8,7 |

3500 |

|

|

Максимум |

88000 |

67,4 |

31000 |

Источник: Социологический опрос инвалидов в возрасте 18 лет и старше, проживающих на территории Вологодской области (2018 год). Численность работающих респондентов – 41 человек, ответили на вопросы о доходах 40 человек.

Обсуждение

Наибольшим потенциалом вовлечения в трудовую деятельность обладают лица с третьей группой инвалидности. В то же время именно среди них фиксируется максимальный уровень безработицы, что свидетельствует о наличии проблем с поиском подходящей работы. Учитывая, что трудовая деятельность в среднем вносит несущественный вклад в общий располагаемый доход домохозяйств инвалидов, возникает вопрос, насколько такая занятость является «вынужденной», то есть обусловленной неудовлетворительным уровнем жизни инвалидов.

В России наблюдается существенная региональная дифференциация уровня занятости инвалидов. Причём занятость инвалидов связана с величиной пенсии по инвалидности, уровнем социальной защищённости населения и ситуацией на рынке труда. Так, О.В. Куч-маева указывает: во-первых, «незначительный размер пенсии по инвалидности стимулирует занятость инвалидов», а во-вторых, «в регионах, где ниже уровень бедности, даже при высоком уровне оплаты труда занятость инвалидов минимальна, что обусловлено как более высоким уровнем социальных гарантий, так и конкуренцией между инвалидами и неинвалидами за рабочие места» (Кучмаева, 2020). Также исследователь обосновывает, что потенциально при создании благоприятных условий для трудоустройства инвалидов рынок труда мог бы получить дополнительно 165,8 тыс. человек в качестве трудовых ресурсов, а при достижении во всех регионах страны 20% уровня занятости инвалидов численность привлечённых дополнительно работников составила бы 611,5 тыс. человек (Кучмаева, 2020).

Исследователи отмечают, что для инвалидов характерна концентрация занятости в низкоквалифицированных профессиях (Demianova, 2018). Согласно данным наблюдений, проводимых специалистами РУМЦ по СевероЗападному федеральному округу, выпускники с инвалидностью сообщают о недостатке профессиональной квалификации как о препятствии к трудоустройству (Денисова и др., 2018).

Приведённые данные свидетельствуют о том, что важным стимулом поиска работы среди инвалидов третьей группы в условиях невысокого уровня пенсионного обеспечения действительно может выступать стремление повысить уровень располагаемого дохода. Однако в условиях российского рынка труда инвалиды оказываются в невыгодном положении. На этапе поиска подходящей работы они сталкиваются с целым рядом проблем, в том числе вызванных существованием негативных стереотипов о найме работников с инвалидностью (Шкурко, Козьяков, 2018), недостаточным информированием, отсутствием подходящих вакансий и индивидуального сопровождения при трудоустройстве (Старобина и др., 2015). Квотируемые места также не решают насущные проблемы, обеспечивая лишь незначительный вклад в содействие занятости инвалидов. В результате формируется контингент работающих инвалидов, наиболее типичными представителями которого являются лица старших возрастов, мужчины, инвалиды третьей группы, лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

Специфическая структура занятости инвалидов отражается и на общем уровне их удовлетворённости своей работой и её различным аспектами. Среди работников с инвалидностью выше доля тех, кто совсем не удовлетворён величиной заработной платы (12%), надёжностью работы (5%) и выполняемыми обязанностями

(4%), в отличие от населения в целом (соответствующие значения составляли 9, 3 и 2%). Несколько выше, в сравнении с населением в целом, доля инвалидов, совсем не испытывающих профессионального (8 и 5%) и морального удовлетворения (6 и 3% соответственно) от своей работы23. В то же время удовлетворённость различными характеристиками своего рабочего места выступает значимым критерием качества трудовой жизни человека (Белехова, 2019). Её невысокие показатели среди инвалидов свидетельствуют, что рабочие места, на которых они заняты, не в полной мере способствуют раскрытию и реализации их трудового потенциала и повышению качества жизни в целом.

Перспективы изменения сложившейся ситуации в плане повышения возможностей реализации трудового потенциала инвалидов связаны с развитием информационных ресурсов, с одной стороны, расширяющих представления инвалидов о возможностях получения профессионального образования, вариантах трудоустройства по специальности в родном регионе, а с другой стороны, направленных на расширение информированности работодателей о преимуществах найма лиц с инвалидностью, на преодоление негативных стереотипов об инвалидах в обществе. Конкретные предложения об архитектуре и содержательном наполнении таких информационных систем уже высказывались российскими исследователями (Денисова и др., 2018).

Позитивные изменения в сфере работы государственных центров содействия занятости связаны с расширением использования индивидуализированных алгоритмов работы с соискателями-инвалидами. Так, в Вологодской области органы службы занятости реализуют адресную технологию предоставления инвалидам услуг по содействию в поиске подходящей работы. Информация о каждом инвалиде, нуждающемся в таких услугах, поступает из учреждения медико-социальной экспертизы. Затем эти сведения используются для установления профессиональных предпочтений инвалидов и создания индивидуального электронного «паспорта занятости» и «индивидуального плана по трудоустройству»24. Для сопровождения инвалида в период поиска работы ему предоставляют персонального менеджера по трудоустройству25.

Индивидуальный подход при оказании услуг по трудоустройству является распространённой практикой в развитых странах. Но и он не лишён некоторых несовершенств. Так, авторы систематического обзора исследований, опубликованных в 2002–2008 гг., об эффективности мер по содействию трудоустройству инвалидов в Великобритании, отметили, что использование личных консультантов и индивидуального ведения дел помогало людям с инвалидностью и длительными заболеваниями вернуться к работе, однако ограниченность времени и целевые показатели результатов работы консультантов по трудоустройству приводили к тому, что они изначально отбирали в программы более готовых к работе заявителей, а также к сложностям с формированием доверия со стороны клиентов, которое необходимо для эффективного ведения индивидуальных дел (Clayton et al., 2011). Безусловно, при разработке российских региональных программ следует учитывать имеющийся мировой опыт по содействию занятости инвалидов, чтобы избежать наиболее очевидных ошибок и использовать наиболее эффективные практики.

Одним из примеров успешной практики по преодолению барьеров трудоустройства инвалидов служит проведение с 2015 года ежегодных всероссийских конкурсов профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Движение «Аби-лимпикс» охватывает в настоящее время все регионы, в нём задействованы волонтёры, инструкторы и эксперты. Проведение наци- ональных чемпионатов «Абилимпикс» осуществляется в рамках национального проекта «Образование». Для участников и победителей конкурса в своей номинации открываются возможности трудоустроиться по специальности в дружественной среде ведущих предприятий отрасли26.

Содействие трудоустройству является лишь одним из направлений поддержки, которая необходима инвалидам при реализации права на труд. Поиск подходящей вакансии и устройство на работу становятся первой ступенью в профессиональной деятельности. Непосредственно на рабочем месте люди с инвалидностью также могут встречать разнообразные трудности, связанные как с самим характером выполняемой работы, так и с особенностями корпоративной культуры, отношениями в коллективе, качеством и полнотой соблюдения работодателями трудового законодательства. В зарубежном исследовании, посвящённом сравнительной оценке качества рабочих мест и удовлетворённости ими, показано, что доля тех, кто имеет высокое качество работы (интегральная величина, рассчитанная на основе оценки по четырём переменным: профессиональная должность, почасовая заработная плата, стабильность занятости, полученное обучение и субъективная удовлетворенность работой), заметно выше среди работников без инвалидности, чем среди инвалидов (Agovino, Parodi, 2014). Эти факты актуализируют исследования, направленные на оценку качества трудовой жизни работников с инвалидностью, в том числе в привязке к проблематике неустойчивой занятости и социального неравенства.

Выводы

Инвалиды слабо включены в трудовую деятельность. В составе их контингента растёт доля лиц с третьей группой инвалидности, для которых характерна наиболее высокая экономическая активность. При этом показатели уровня их занятости снижаются, сохраняется высокий уровень безработицы, а также практики трудоустройства без заключения официального договора с работодателем. В совокупности эти явления приводят к накоплению нереализованного трудового потенциала у инвалидов третьей группы на фоне их неблагоприятного материального положения по сравнению с инвалидами первой и второй групп. Действующие на рынке труда барьеры трудоустройства в основном преодолевают те соискатели с инвалидностью, которые согласны работать за невысокую заработную плату, зачастую не по специальности и без официального оформления трудовых отношений. Сочетание этих факторов приводит к тому, что трудоустройство не обеспечивает инвалидам существенного прироста материального благополучия.

Ключевыми направлениями мер по содействию реализации трудового потенциала инвалидов выступают развитие практик дистанционной занятости для маломобильных категорий инвалидов, тиражирование успешных практик и проектов поддерживаемого трудоустройства инвалидов, совершенствование сопровождения соискателей с инвалидностью на всех этапах оказания услуги по поиску подходящей работы и трудоустройству. Необходимо также применять индивидуальный подход к решению вопросов трудоустройства инвалидов. Инструментом совершенствования государственных услуг в данной сфере могут служить региональные интегрированные информационные системы, содержащие сведения о вакансиях, доступных для соискателей с инвалидностью, а также о самих соискателях. Необходимы дальнейшая поддержка существующих и разработка новых проектов, направленных на повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, преодоление негативных стереотипов работодателей об их найме.

Научная новизна проведённого исследования заключается в обосновании тезиса о том, что в текущих условиях занятость инвалидов не способствует существенному улучшению их материального положения, поскольку её характеристики складываются под влиянием барьеров реализации трудового потенциала инвалидов, в условиях низкого уровня их располагаемого денежного дохода. Обоснована необходимость индивидуализированного подхода при предоставлении инвалидам услуг в области содействия трудоустройству. Результаты исследования могут представлять интерес для специалистов, занимающихся изучением вопросов качества жизни инвалидов.

Список литературы Влияние барьеров трудоустройства на характеристики занятости инвалидов

- Белехова Г.В. (2019). Мнение трудоспособного населения о качестве трудовой жизни (на примере Вологодской области) // Дискурс. № 10 (36). С. 29—44.

- Васин С.А. (2017). Перспективы изменения численности и возрастного состава взрослых инвалидов в России // Проблемы прогнозирования. № 5 (164). С. 129—139.

- Демьянова А.В. (2015). Социальная политика в сфере защиты прав инвалидов в России: препринт / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 50 с. (Серия WP3 «Проблемы рынка труда»).

- Денисова О.А., Леханова О.Л., Самофал Р.А., Лягинова О.Ю., Парыгина С.А. (2018). К проблеме трудоустройства молодых инвалидов в Вологодской области // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. № 2. С. 208—216.

- Канева М.А. (2016). Социально-экономические, поведенческие и психологические детерминанты самооценки здоровья россиян // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. № 6. С. 158-171.

- Кулагина Е.В. (2016). Профиль инвалидности: демографический и региональный аспекты // Региональная экономика: теория и практика. № 11 (434). С. 103-119.

- Кучмаева О.В. (2020). Занятость инвалидов в регионах России: состояние, дифференциация, факторы // Статистика и экономика. Т. 17. № 5. С. 27-37. Б01: 10.21686/2500-3925-2020-5-27-37

- Максимова Т.М., Лушкина Н.П. (2014). Закономерности формирования самооценок здоровья в различных группах населения // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко. № 1. С. 172-178.

- Нацун Л.Н. (2021). Ограничения жизнедеятельности и негативная самооценка здоровья как индикаторы риска латентной инвалидности: анализ в разрезе половозрастных групп населения // Анализ риска здоровью. № 2. С. 145-155. Б01: 10.21668Аеа1Ш^к/2021.2.14

- Нацун Л.Н. (2017). «Поддерживаемое трудоустройство» инвалидов: обзор мирового опыта // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. Т. 16. № 4. С. 663-680. DOI: 10.15826/vestnik.2017.16.4.032

- Паутова Н.И., Паутов И.С. (2015). Гендерные особенности самооценки здоровья и его восприятия как социокультурной ценности (по данным 21-й волны RLMS-HSE) // Женщина в российском обществе. № 2 (75). С. 60-75.

- Ольхина Е.А., Медведева Е.Ю., Дмитриева Е.Е., Каштанова С.Н., Кудрявцев В.А. (2019). Работодатели о трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: мнения и факты // Перспективы науки и образования. № 4 (40). С. 377-392. DOI: 10.32744/pse.2019.4.29

- Смолева Е.О. (2018). Барьеры инклюзии на рынке труда в восприятии социально уязвимых категорий населения (на примере Северо-Западного федерального округа) // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 4. С. 351-368. DOI: 10.14515/monitoring.2018.4.18

- Старобина Е.М., Кузьмина И.Е., Гордиевская Е.О., Климон Н.Л. (2015). Причины низкой занятости инвалидов на рынке труда в оценках инвалидов и специалистов // Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии. № 2. С. 40-47.

- Тарасенко Е.А. (2004). Социальная политика в области инвалидности: кросскультурный анализ и поиск оптимальной концепции для России // Журнал исследований социальной политики. Т. 2. № 1. С. 7-28.

- Шкурко Н.М., Козьяков Р.В. (2018). Идеи Л.С. Выготского и психологические проблемы занятости инвалидов // ЦИТИСЭ. № 4 (17). 17 с.

- Agovino M., Parodi G. (2014). Identifying the quality of work by fuzzy sets theory: A comparison between disabled and non-disabled workers. Social Indicators Research, 119, 1627-1648. DOI: 10.1007/s11205-013-0568-4

- Agovino M., Rapposelli A. (2016а). Disability and work: A two-stage empirical analysis of Italian evidence at provincial level in providing employment for disabled workers. Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journalfor Quality-of-Life Measurement, 125(2), 635-648. DOI: 10.1007/s11205-014-0851-z

- Agovino M., Rapposelli A. (2016b). Does flexicurity promote the employment of disabled people? A panel analysis for Italian regional data. Quality & Quantity, 50, 2085-2105. DOI: 10.1007/s11135-015-0252-7

- Clayton S., Bambra C., Gosling R. et al. (2011). Assembling the evidence jigsaw: Insights from a systematic review of UK studies of individual-focused return to work initiatives for disabled and long-term ill people. BMC Public Health, 11, 170. DOI: 10.1186/1471-2458-11-170

- Demianova A. (2018). Employment of disabled people in Russia in the context of the digital economy. In: Basic Research Program Working Papers. Series: Science, Technology and Innovation WP BRP 91/STI/2018. Moscow: HSE ISSEK. Available at: https://wp.hse.ru/data/2018/11/28/1141498514/91STI2018.pdf

- Fylkesnes K., Ferde O.H. (1992). Determinants and dimensions involved in self-evaluation of health. Social Science & Medicine, 35(3), 271-279. DOI: 10.1016/0277-9536(92)90023-J

- Idler E.L. (1993). Age differences in self-assessments of health: Age changes, cohort differences, or survivorship? Journal of Gerontology, 48(6), 289-300. DOI: 10.1093/geronj/48.6.S289