Влияние биологических и социальных факторов риска на заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в ряде субъектов Уральского федерального округа

Автор: Мищенко В.А., Кшнясев И.А., Захарова Ю.А., Быков И.П., Сергеев А.Г., Рупышева Т.А., Вяткина Л.Г., Ладыгин О.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Анализ риска здоровью в эпидемиологии

Статья в выпуске: 4 (28), 2019 года.

Бесплатный доступ

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) остается одной из актуальных инфекционных болезней человека на территории Уральского федерального округа (УФО). Корректное описание влияния на эпидемический процесс КВЭ факторов риска требует проведения анализа как общих, так и индивидуальных особенностей развития эпидемического процесса КВЭ на эндемичных административных территориях. Проведено исследование оценки влияния биологических и социальных факторов риска на заболеваемость КВЭ в четырех эндемичных субъектах УФО (Свердловская, Челябинская, Тюменская и Курганская области) за период с 2007 по 2017 г. С целью количественной оценки вклада отдельных факторов в заболеваемость КВЭ рассчитывали шансы заболеть у лиц, пострадавших от укусов клещей, что позволило использовать стандартный аппарат теории обобщенных линейных моделей (GLM) - логит-регрессию. В анализ включали суммарные данные о числе пострадавших от укусов клещей и заболевших КВЭ по всем изучаемым субъектам. Также оценивали данные для каждой конкретной области, поскольку для эндемичных территорий характерны как общие, так и индивидуальные закономерности развития эпидемического процесса КВЭ...

Клещевой вирусный энцефалит, уральский федеральный округ, логистическая регрессия, заболеваемость, отношение шансов, природные и социальные факторы риска, статистическое моделирование, специфическая профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/142223297

IDR: 142223297 | УДК: 616.9: | DOI: 10.21668/health.risk/2019.4.14

Текст научной статьи Влияние биологических и социальных факторов риска на заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в ряде субъектов Уральского федерального округа

Мищенко Владимир Алексеевич – научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего лабораторией трансмиссивных вирусных инфекций и клещевого энцефалита, инженер 1-й категории лаборатории эволюционной экологии (e-mail: ; тел.: 8 (343) 261-99-47; ORCID: .

Кшнясев Иван Александрович – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории популяционной экологии и моделирования (e-mail: ; тел.: 8 (343) 210-38-58; ORCID: .

Захарова Юлия Александровна – доктор медицинских наук, доцент, заместитель директора по научной работе (e-mail: ; тел.: 8 (343) 261-99-47; ORCID: .

Сергеев Александр Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологи и иммунологии, руководитель отдела индикации и диагностики вирусных инфекций, главный научный сотрудник (e-mail: ; тел.: 8 (343) 214-86-95; 8 (343) 261-99-47; ORCID: .

Рупышева Татьяна Александровна – биолог Урало-Сибирского научно-методического центра по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (e-mail: ; тел.: 8 (343) 261-99-47; ORCID: .

Вяткина Людмила Геннадьевна – врач-статистик Урало-Сибирского научно-методического центра по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (e-mail: ; тел.: 8 (343) 261-99-47; ORCID: .

Ладыгин Олег Вадимович – заведующий испытательной лабораторией дезинфицирующих средств и оборудования (e-mail: ; тел.: 8 (343) 261-99-47; ORCID: .

Несмотря на существенные достижения отечественных и зарубежных ученых в области изучения эпидемического процесса природно-очаговых инфекций и его детерминант, клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) остается одной из актуальнейших трансмиссивных инфекций, переносимых иксодовыми клещами.

Эндемичными по КВЭ в настоящее время являются 48 из 85 субъектов Российской Федерации (РФ) [1]. Одним из наиболее неблагополучных регионов РФ остается Уральский федеральный округ (УФО), большинство административных территорий которого характеризуются высоким уровнем заболеваемости КВЭ. В последние годы происходит изменение ее структуры: формируются крупные очаги за счет инфицирования городских жителей, в эпидемический процесс вовлекаются новые группы трудоспособного населения [2]. КВЭ перестал быть только профессиональным заболеванием работников определенных («лесных») специальностей [3].

Эндемичные регионы в пределах значительного ареала России, внутрирегиональные очаги, отличаются как по циклическому характеру заболеваемости, так и по риску заражения населения вирусом клещевого энцефалита (КЭ), что диктует необходимость дифференцированного подхода к определению административных территорий и комплексу противоэпидемических мероприятий [4].

Эпидемический процесс КВЭ является сложным и многофакторным явлением. К числу факторов, определяющих заболеваемость КВЭ, традиционно относят: численность клещей, динамику популяций прокормителей, уровень инфицированности переносчиков, масштабы вакцинации, эффективность серопрофилактики и акарицидных обработок, изменения в структуре резервуарных видов млекопитающих, а также климатические и гелиогеофизи-ческие (солнечная активность) условия [5–10].

Корректное описание влияния на эпидемический процесс КВЭ перечисленных выше и неучтенных факторов требует проведения анализа общих и региональных закономерностей развития эпидемического процесса для эндемичных административных территорий [11].

Цель исследования – оценить эффекты природных и социальных факторов риска на формирование заболеваемости КВЭ в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях за период 2007–2017 гг.

Материалы и методы. Анализ заболеваемости КЭ населения Свердловской, Челябинской, Тюменской (без автономных округов) и Курганской областей за 2007–2017 гг. проведен по данным формы № 2 Государственной статистической отчетности «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях»1. За тот же период проанализированы данные из материалов ежегодных отчетов Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения: об обращаемости населения за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей; количестве привитых (вакцинированных и ревакцинированных) и лиц, получивших в качестве экстренной профилактики противоклещевой иммуноглобулин. Оценены параметры вирусофорности переносчика (клещи), а также сведения об объемах акарицидных обработок на территориях.

С целью количественной оценки вклада отдельных факторов риска в заболеваемость КВЭ рассчитывали шансы заболеть у лиц, пострадавших от укусов клещей. Шансы – отношение числа заболевших ( N 1 ) к числу пострадавших от укусов, но не заболевших ( N 0 ). Это позволило использовать стандартный аппарат теории обобщенных линейных моделей (GLM) [12] – логит-регрессию:

Ln ( N 1 / N 0 ) = b 0 + Σ b i X i . (1)

Оценивали эффекты следующих предикторов ( X i ): регион (Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области), число вакцинированных и ревакцинированных, доля лиц, получивших про-тивоклещевой иммуноглобулин, вирусофорность (доля) клещей из природных популяций и площадь акарицидных обработок относительно территории региона (в ‰). Непрерывные переменные, измеренные в разных шкалах, стандартизировали (центрировали средним и нормировали среднеквадратичным отклонением). В итоге непрерывные переменные были приведены к более удобной безразмерной шкале. Нулевое значение преобразованной шкалы соответствовало среднему арифметическому исходного ряда. При этом свободный член в уравнении регрессии становился интерпретируемым и давал оценку ожидаемому значению зависимой переменной при равенстве всех предикторов нулю (средним значениям для непрерывных признаков).

Отношения шансов ( OR ) и их доверительные интервалы (95 % ДИ) приведены после преобразования: OR = exp ( b i ) или OR = 1/exp ( b i ), где b i – параметры логит-регрессии (логарифмы отношения шансов).

Поскольку для эндемичных территорий характерны как общие, так и индивидуальные закономерности развития эпидемического процесса КВЭ, для повышения статистической надежности результатов логит-регресии нами был проведен совместный анализ данных по изучаемым субъектам, а также приведены результаты для каждой конкретной области.

Статистическая обработка результатов и их визуализация проведены с использованием пакета прикладных программ Statistica v. 10.0 (StatSoft, Ink) и статистической среды R (v. 3.4.4) [13].

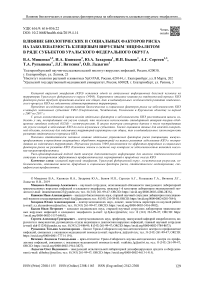

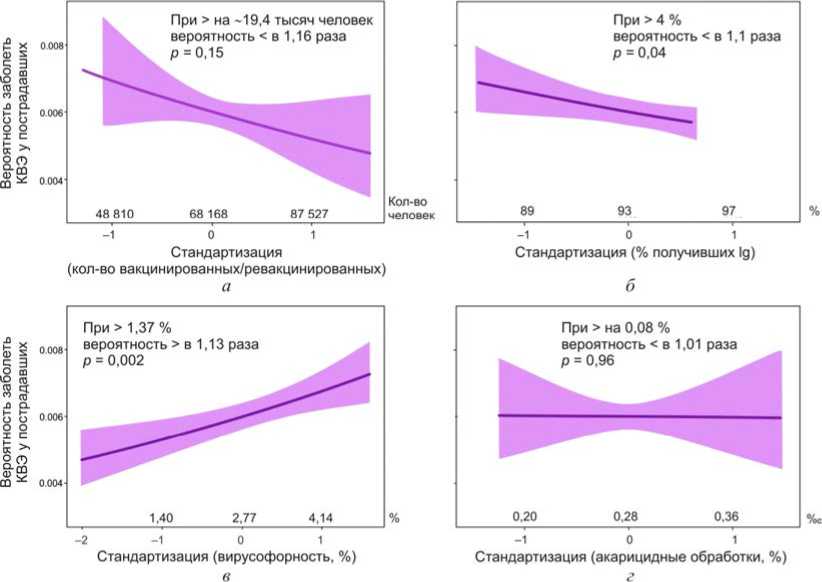

Результаты и их обсуждение. Статистическое моделирование вероятности заболевания КВЭ у пострадавших от присасывания клещей с помощью множественной логит-регрессии позволило оценить частный эффект каждого фактора риска при контроле эффектов остальных предикторов. Суммарно для четырех областей УФО – Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской – эффекты оказались статистически значимыми, за исключением вирусо-форности переносчиков (клещей) КВЭ (табл. 1).

Доминирующие предикторы (факторы риска в порядке убывания важности): «Акарицидные обработки», «Количество вакцинированных и ревакцинированных», «Доля пострадавших, получивших Ig». При увеличении площади акарицидных обработок на одно стандартное отклонение (0,19 ‰ от площади региона) шанс развития КВЭ у пострадав- шего от укуса клеща снижается в 1,4 раза (доверительный интервал (ДИ): 1,26–1,45) (рис. 1, г). Шанс развития КВЭ у пострадавшего с ростом количества вакцинированных и ревакцинированных лиц на 308 тысяч человек (одно стандартное отклонение) снижается в 1,21 раза (ДИ: 1,18–1,25). Если же вакцинацию получат более 1 млн человек, шанс заболеть на изучаемой территории снизиться в два раза, ДИ (ДИ): 1,78–2,18 (табл. 1 и рис. 1, а).

При условии, что экстренную серопрофилактику получит на 21 % больше пострадавших (предел одного стандартного отклонения), шансы заболеть уменьшатся в 1,2 раза с ДИ: 1,16–1,25 (табл. 1 и рис. 1, в ). В целом, как показали расчеты, на изучаемых территориях (суммарно) вирусофорность клещей не оказывает значимого влияния на вероятность развития КВЭ.

Таблица 1

Оценка влияния факторов риска на шанс развития КВЭ у пострадавших от укусов клещей на территориях УФО в 2007–2017 гг. (логит-регрессия: LR (4) = 767,24; p < 0,0001)

|

Предиктор |

b |

SE ( b ) |

Z -статистики Вальда |

p -значение |

Отношение шансов |

||

|

OR |

95%-ный ДИ |

||||||

|

b 0 |

– 5,00 |

0,02 |

– 322,48 |

< 0,0001 |

– |

– |

– |

|

Кол-во V и RV |

– 0,19 |

0,01 |

– 13,42 |

< 0,0001 |

1,21 |

1,18 |

1,25 |

|

1,94® |

1,78® |

2,18® |

|||||

|

% получивших Ig |

– 0,18 |

0,02 |

– 10,35 |

< 0,0001 |

1,20 |

1,16 |

1,25 |

|

Вирусофорность переносчиков КВЭ |

0,01 |

0,02 |

0,91 |

0,37 |

1,02 |

0,98 |

1,05 |

|

Акарицидные обработки, ‰ |

– 0,34 |

0,02 |

– 19,41 |

< 0,0001 |

1,40 |

1,36 |

1,45 |

П р и м е ч а н и е : b 0 – свободный член; V – вакцинированные, RV – ревакцинированные; ® – отношение шансов при увеличении количества V и RV на 3,5 стандартных отклонения (при условии, что вакцинацию получат более 1 млн человек); LR ( df ) – тест отношения правдоподобия с количеством степеней свободы, равным числу факторов в модели.

Рис. 1. Влияние факторов риска на возникновение КВЭ у пострадавших от укусов клещей на территориях УФО в 2007–2017 гг.: а – стандартизация (кол-во вакцинированных/ревакцинированных); б – стандартизация (% получивших Ig); в – стандартизация (вирусофорность, %); г – стандартизация (акарицидные обработки, %)

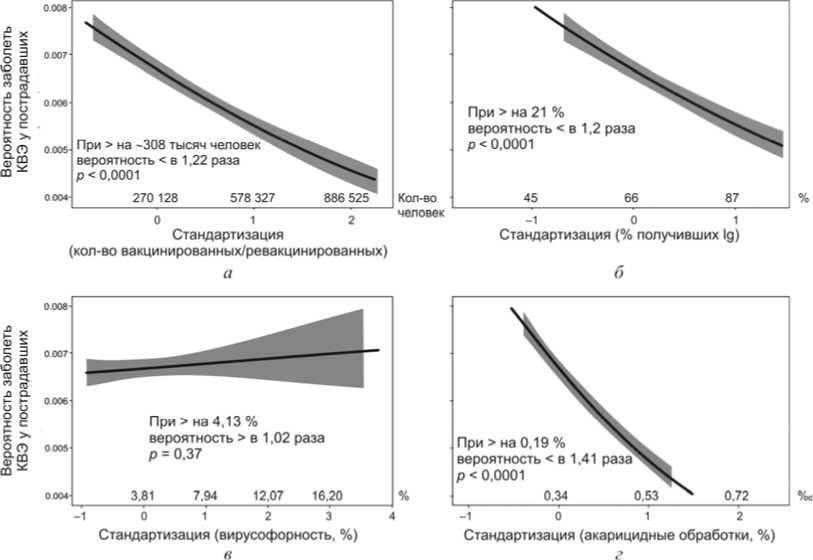

При статистическом моделировании эпидемиологической ситуации для отдельных областей было установлено, что для жителей Свердловской области шанс возникновения заболевания КВЭ у покусанных существенно связан с вакцинацией и объемами акарицидных обработок. Если площади акарицидных обработок увеличатся на одно стандартное отклонение (0,1 ‰ от площади региона), то произойдет снижение шанса заболеть в 1,26 раза (ДИ: 1,20–1,33; табл. 2 и рис. 2, г ). В том случае, если курс вакцинации против КВЭ пройдут на 141 тысяч человек больше, – шанс заболеть снизится в 1,09 раза (рис. 2, а ). При увеличении количества вакцинированных до 1 млн человек (больше на два стандартных отклонения), вероятность развития заболевания уменьшится в 1,19 раза (табл. 2).

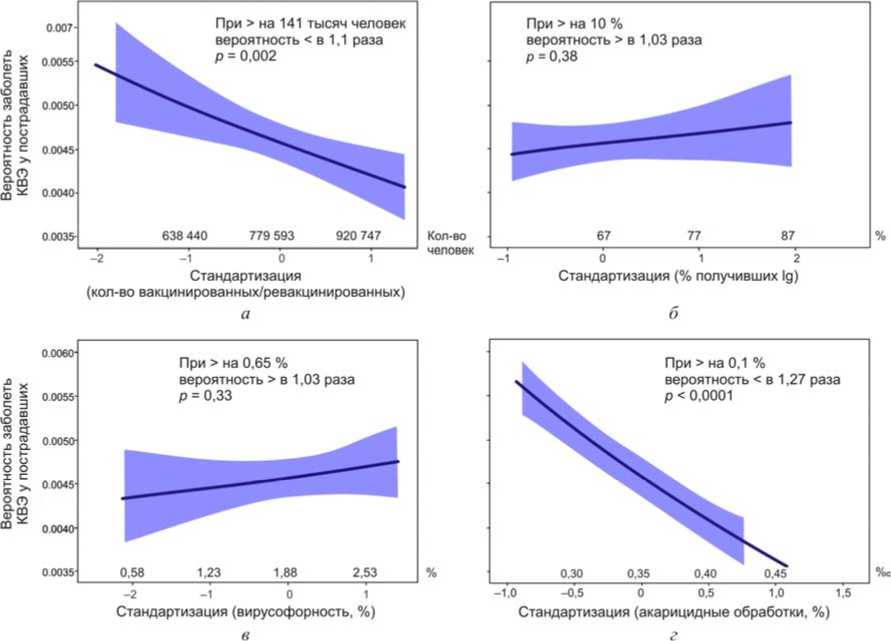

В Челябинской области основными факторами, влияющими на вероятность развития заболевания, аналогично Свердловской области, являются объемы акарицидных обработок и вакцинация. Необходимо отметить более выраженный положительный эффект указанных предикторов. Так, если количество лиц, получивших вакцинацию и ревакцинацию, увеличится на 23 тысяч человек (рис. 3, а), вероятность забо- леть КВЭ становится меньше в 1,2 раза. При достижении охвата прививками 210 тысяч человек (два стандартных отклонения) доля заболевших снизится в 1,44 раза. При увеличении текущих площадей обработки на 0,15 ‰ ожидается снижение шанса развития болезни в 1,32 раза (табл. 2, рис. 3, г).

В Тюменской области сложилась противоположная ситуация относительно Свердловской и Челябинской. Доминирующими предикторами, по расчетным данным, были определены вирусофорность и экстренная серопрофилактика. Вакцинация и акарицидные обработки не оказывали статистически значимого влияния на рост или снижение шанса развития КВЭ. За 11 лет охват вакцинацией в Тюменской области был в несколько раз ниже, чем в Свердловской и Челябинской (68 тысяч человек против 780 и 164 тысяч соответственно). Вероятно, именно это и определило отсутствие статистически значимого эффекта на вероятность заболеть КВЭ на данной территории (табл. 2, рис. 4, а ). Для Тюменской области характерен широкий охват экстренной серопрофилактикой – в среднем за 11 лет получили противоклещевой Ig 93 % пострадавших от укусов клещей. Если это значение увеличить на 4 % (одно

Таблица 2

Оценки влияния факторов риска на шанс развития КВЭ у пострадавших от укусов клещей в четырех регионах УФО в 2007–2017 гг. (логит-регрессия)

|

Предиктор |

b |

SE ( b ) |

Z -статистики Вальда |

p -значение |

Отношение шансов |

||

|

OR |

95%-ный ДИ |

||||||

|

Свердловская область; LR (4) = 83,52; p < 0,0001 |

|||||||

|

b 0 |

– 5,39 |

0,02 |

– 216,06 |

< 0,0001 |

– |

– |

– |

|

Кол-во V и RV |

– 0,09 |

0,03 |

– 3,08 |

0,002 |

1,09 |

1,03 |

1,15 |

|

1,19® |

1,06® |

1,32® |

|||||

|

Доля пострадавших, получивших Ig, % |

0,02 |

0,03 |

0,88 |

0,38 |

1,03 |

0,97 |

1,08 |

|

Вирусофорность переносчиков КВЭ |

0,03 |

0,03 |

0,97 |

0,33 |

1,03 |

0,97 |

1,08 |

|

Акарицидные обработки, ‰ |

– 0,23 |

0,03 |

– 8,87 |

< 0,0001 |

1,26 |

1,20 |

1,33 |

|

Челябинская область; LR (4) = 60,68; p < 0,0001 |

|||||||

|

b 0 |

– 5,29 |

0,03 |

– 170,72 |

< 0,0001 |

– |

– |

– |

|

Кол-во V и RV |

– 0,18 |

0,04 |

– 4,59 |

< 0,0001 |

1,20 |

1,11 |

1,30 |

|

1,44® |

1,12® |

1,69® |

|||||

|

Доля пострадавших, получивших Ig, % |

0,003 |

0,05 |

0,06 |

0,95 |

1,00 |

0,91 |

1,11 |

|

Вирусофорность переносчиков КВЭ |

0,02 |

0,04 |

0,52 |

0,60 |

1,02 |

0,94 |

1,10 |

|

Акарицидные обработки, ‰ |

– 0,28 |

0,06 |

– 4,31 |

< 0,0001 |

1,32 |

1,16 |

1,50 |

|

Тюменская область; LR (4) = 46,07; p < 0,0001 |

|||||||

|

b 0 |

– 5,11 |

0,03 |

– 148,86 |

< 0,0001 |

– |

– |

– |

|

Кол-во V и RV |

– 0,15 |

0,10 |

– 1,44 |

0,15 |

1,16 |

0,95 |

1,41 |

|

Доля пострадавших, получивших Ig, % |

– 0,10 |

0,05 |

– 2,11 |

0,04 |

1,10 |

1,01 |

1,20 |

|

Вирусофорность переносчиков КВЭ |

0,12 |

0,04 |

3,13 |

0,002 |

1,13 |

1,05 |

1,22 |

|

Акарицидные обработки, ‰ |

– 0,01 |

0,10 |

– 0,05 |

0,96 |

1,01 |

0,83 |

1,23 |

|

Ку |

рганская область; LR (4) = 125,81; p < 0,0001 |

||||||

|

b 0 |

– 4,36 |

0,04 |

– 100,07 |

< 0,0001 |

– |

– |

– |

|

Кол-во V и RV |

0,18 |

0,06 |

2,85 |

0,004 |

1,20 |

1,06 |

1,36 |

|

Доля пострадавших, получивших Ig, % |

0,11 |

0,04 |

2,62 |

0,01 |

1,12 |

1,03 |

1,21 |

|

Вирусофорность переносчиков КВЭ |

0,12 |

0,05 |

2,59 |

0,01 |

1,13 |

1,03 |

1,23 |

|

Акарицидные обработки, ‰ |

– 0,47 |

0,05 |

– 9,39 |

< 0,0001 |

1,59 |

1,45 |

1,77 |

Примечание: b 0 – свободный член; V – вакцинированные, RV – ревакцинированные; ® – отношение шансов, при увеличении количества V и RV на двух стандартных отклонения; LR ( df ) – тест отношения правдоподобия с количеством степеней свободы, равным числу факторов в модели.

Рис. 2. Влияние факторов риска на возникновение КВЭ у пострадавших от укусов клещей в Свердловской области в 2007–2017 гг.: а – стандартизация (кол-во вакцинированных/ревакцинированных); б – стандартизация (% получивших Ig); в – стандартизация (вирусофорность, %); г – стандартизация (акарицидные обработки, %)

Рис. 3. Влияние факторов риска на возникновение КВЭ у пострадавших от укусов клещей в Челябинской области в 2007–2017 гг.: а – стандартизация (кол-во вакцинированных/ревакцинированных); б – стандартизация (% получивших Ig); в – стандартизация (вирусофорность, %); г – стандартизация (акарицидные обработки, %)

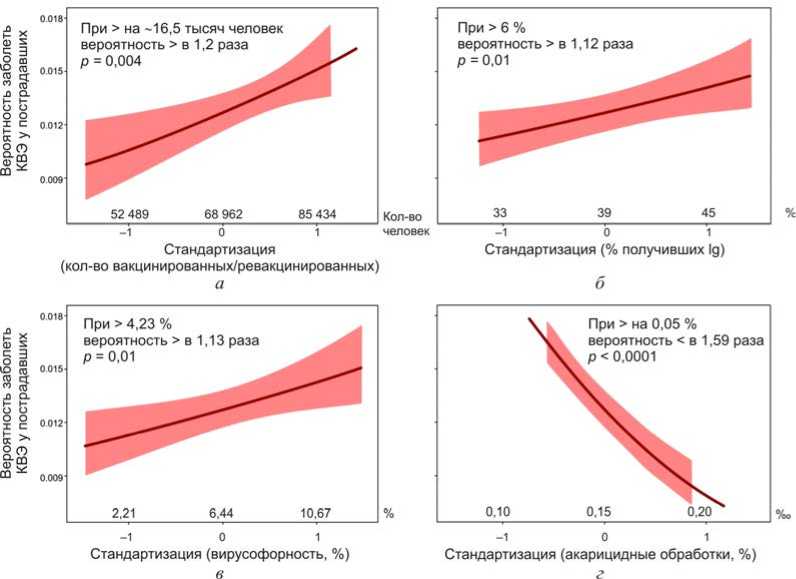

Рис. 4. Влияние факторов риска на возникновение КВЭ у пострадавших от укусов клещей в Тюменской области в 2007–2017 гг.: а – стандартизация (кол-во вакцинированных/ревакцинированных); б – стандартизация (% получивших Ig); в – стандартизация (вирусофорность, %); г – стандартизация (акарицидные обработки, %)

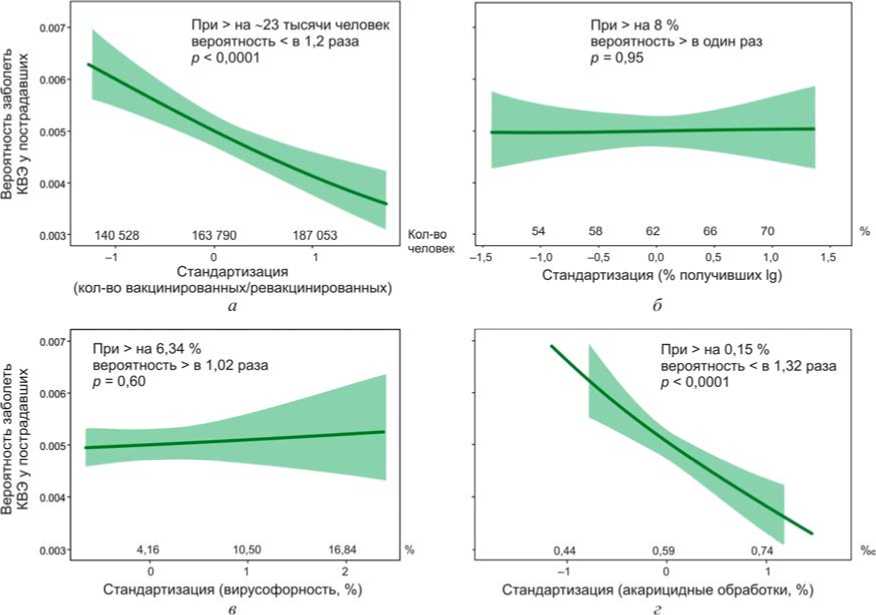

стандартное отклонение и вероятный предел, после которого эффект предиктора выйдет на плато), шанс заболеть КВЭ на территории Тюменской области снизится еще в 1,1 раза. При вирусофорности в 2,77 % (данные за 11-летний период наблюдения, с 2007 по 2017 г.) дальнейшее увеличение показателя на 1,37 % приведет к увеличению доли заболевших в 1,13 раза (табл. 2, рис. 4, в ).

В Курганской области в настоящее время складывается самая неблагоприятная ситуация по заболеваемости КВЭ. Среднемноголетний показатель заболеваемости (на 100 тысяч населения) превышает аналогичные показатели в других областях в 1,3–2,6 раза (7,82 0/ 0000 ). По прогнозным оценкам только эффект акарицидных обработок может повлиять на снижение заболеваемости КВЭ. При расширении площадей обработок на 0,05 ‰ вероятность возникновения заболевания снизится в 1,6 раза (табл. 2, рис. 5, г ). Для Курганской области характерна и самая высокая за 11 лет доля зараженных клещей – 6,44 %. При росте вирусофорности на 4,23 % можно ожидать увеличения количества заболевших лиц в регионе в 1,13 раза (рис. 5, в ).

Относительно таких факторов риска, как вакцинация и экстренная серопрофилактика, в Курганской области, согласно результатам логит-регрессии, наблюдалась парадоксальная ситуация. При увеличении количества вакцинированных и уровня серопрофилактики шанс заболеваемости КВЭ увеличивается (рис. 5, a, б). Однако необходимо отметить, что среди рассматриваемых регионов в Курганской области отмечено наименьшее среднее количество лиц, полу- чивших прививки за 11 лет, и самый низкий объем серопрофилактики.

Таким образом, изучаемые регионы УФО различаются по эффектам природных и социальных факторов риска на развитие КВЭ.

В Свердловской и Челябинской областях реализуется программа массовой иммунизации населения (с 2009 и 2012 г. соответственно), что является ключевым звеном в системе мер профилактики заболевания и оказывает влияние на эпидемический процесс [14].

Несмотря на высокий уровень экстренной серопрофилактики в Свердловской области, эффект на изменение шанса заболевания, согласно нашим расчетам, не выражен, что требует дальнейшего детального изучения.

Л.И. Волкова с соавт. [15] на примере Свердловской области также выявили низкую эффективность экстренной серопрофилактики. Ими установлено, что лишь активная иммунизация населения эндемичного региона позволит значительно снизить уровень заболеваемости КВЭ [15, 16].

Высокий эффект акарицидных обработок на шансы развития КВЭ, скорее всего, опосредованно связан с влиянием на переносчиков (клещи). Тем не менее известно, что существует проблема оценки вклада этого профилактического мероприятия в снижение заболеваемости КЭ. Площади акарицидных обработок во много раз меньше, чем площадь всего региона, кроме того, в основном обработки проводятся в местах организованного отдыха, а случаи заражения, как правило, происходят за пределами таких мест [17].

Рис. 5. Влияние факторов риска на возникновение КВЭ у пострадавших от укусов клещей в Курганской области в 2007–2017 гг.: а – стандартизация (кол-во вакцинированных/ревакцинированных); б – стандартизация

(% получивших Ig); в – стандартизация (вирусофорность, %); г – стандартизация (акарицидные обработки, %)

Исходя из данных литературы и многолетних наблюдений, в Тюменской области отмечены одни из самых высоких уровней серопрофилактики против КВЭ среди субъектов РФ, что, по-видимому, указывает на отсутствие учета результатов лабораторного исследования присосавшихся клещей при назначении иммуноглобулина [18].

Значимый эффект вирусофорности клещей на заболеваемость в Тюменской и Курганской областях, по нашему мнению, связан с двумя причинами: более частыми контактами населения лесостепных и степных зон с клещами (заболевает преимущественно сельское население этих регионов). Для лесостепей и степных участков юга Тюменской и Курганской областей характерно наличие нескольких видов клещей-переносчиков (рода Ixodes и Dermacentor ). Периоды высокой обращаемости населения по поводу присасывания клещей определяются высокой активностью самок клещей обоих родов. Клещей рода Dermacentor – дополнительного вектора КВЭ – отличает высокая численность и более длительная сезонная активность, что может способствовать росту вирусофорности иксодид [19, 20].

Вероятно, недостаточные меры по вакцинации (в среднем за 11 лет на территории вакцинировано около 69 тысяч человек, что составило 7,6 % населения) и использовании серопрофилактики (про-тивоклещевой иммуноглобулин получили лишь 39 % от числа пострадавших) в Курганской области [20] приводят к ежегодным высоким показателям заболеваемости населения и, следовательно, к росту доли заболевших среди лиц, пострадавших от укусов клещей2. Низкий охват населения профилактическими прививками и нарушения в официальных схемах вакцинации в ближайший временной период могут привести к снижению иммунитета против КВЭ и отсрочить эффект вакцинопрофи-лактики [21].

Выводы:

-

1. При построении общей модели логистической регрессии для оценки эффектов факторов риска на шансы заболевания КВЭ у пострадавших в четырех исследуемых регионах УФО показано статистически значимое влияние управляемых факторов: вакцинации, иммунопрофилактики и проведения акарицидных обработок территорий. Ключевым звеном в системе мер контроля заболевания КЭ является массовая вакцинопрофилактика населения регионов.

-

2. Субъекты УФО дифференцируются по вкладу факторов риска в формирование заболеваемости КВЭ. В Свердловской и Челябинской областях основное влияние на изменение шансов заболеваемо-

- сти пострадавших оказывают вакцинация и акарицидные обработки территорий. В Тюменской области определяющими факторами являются высокие объемы экстренной серопрофилактики и вирусо-форность переносчиков из природных очагов. Неблагоприятная ситуация по заболеваемости КВЭ складывается в Курганской области, что обусловлено низким уровнем вакцино- и серопрофилактики, а также высокой активностью и вирусофорностью переносчиков.

-

3. Анализ социальных и биологических факторов на территориях УФО с различной заболеваемо-

- стью подтверждает важность риск-ориентирован-ного подхода для планирования эффективных профилактических мероприятий.

Финансирование. Исследование проводилось в рамках НИР «Молекулярная эпидемиология вируса клещевого энцефалита на различных территориях Уральского федерального округа» отраслевой научно-исследовательской программы Роспотребнадзора на 2016–2020 гг. (№ регистрации: АААА-А16-116061710033-9).

Список литературы Влияние биологических и социальных факторов риска на заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в ряде субъектов Уральского федерального округа

- Чернохаева Л.Л., Холодилов И.С., Пакскина Н.Д. Современный ареал клещевого энцефалита в Российской Федерации // Медицинская вирусология. - 2016. - Т. 30, № 1. - С. 6-22.

- Конькова-Рейдман А.Б., Тер-Багдасарян Л.В. Современные аспекты эпидемиологии инфекций, передающихся иксодовыми клещами // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2014. - Т. 19, № 5. - С. 26-31.

- Злобин В.И. Эпидемиологическая обстановка и проблемы борьбы с клещевым энцефалитом в Российской Федерации: этиология, эпидемиология и стратегия профилактики // Terra Medica. - 2010. - Т. 61, № 2. - С. 13-21.

- Ястребов В.К., Рудаков Н.В., Рудакова С.А. Эпидемиология трансмиссивных клещевых инфекций в России // Здоровье населения и среда обитания. - 2016. - Т. 284, № 11. - С. 8-12.

- Жигальский О.А. Анализ методов прогнозирования заболеваемости зоонозными инфекциями // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2012. - Т. 64, № 3. - С. 26-31.

- Щучинова Л.Д., Злобин В.И. Социальные факторы, определяющие заболеваемость клещевым энцефалитом в Республике Алтай // Сибирский медицинский журнал. - 2014. -Т. 124, № 1. - С. 78-80.

- Исследование влияния природных факторов на заболеваемость клещевым энцефалитом / Г.С. Лбов, Г.Л. Полякова, В.Н. Бахвалова, О.В. Морозова // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиническая медицина. - 2010. - Т. 8, № 2. - С. 33-39.

- Анализ факторов, влияющих на заболеваемость клещевым энцефалитом, с использованием логико-вероятностных и корреляционно-регрессионных моделей / В.Б. Бериков, Г.С. Лбов, Г.Л. Полякова, В.Н. Бахвалова, В.В. Панов, Л.Д. Щучинова, П.А. Гладкий, Ю.С. Коротков [и др.]. // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2011. - Т. 61, № 6. - С. 25-34.

- Knap N., Avšič-Županc T. Factors affecting the ecology of tick-borne encephalitis in Slovenia // Epidemiology and Infection. - 2015. - Vol. 143, № 10. - P. 2059-2067.

- DOI: 10.1017/S0950268815000485

- Determinants of tick-borne encephalitis in counties of southern Germany, 2001-2008 / C. Kiffner, W. Zucchini, P. Schomaker, T. Vor, P. Hagedorn, M. Niedrig, F. Rühe // International Journal of Health Geographics. - 2010. - Vol. 9, № 42. - P. 1-10.

- DOI: 10.1186/1476-072X-9-42

- Определение уровней заболеваемости клещевым энцефалитом в Российской Федерации на основании дискриминантного анализа данных многолетних наблюдений / Ж.С. Тюлько, В.В. Якименко, Н.В. Рудаков, Д.А. Савельев, Е.И. Андаев, С.В. Балахонов // Национальные приоритеты России. - 2017. - Т. 26, № 4. - С. 54-59.

- McCullagh P., Nelder J.A. Generalized linear models. - London: Chapman and Hall, 1989. - 511 p.

- R Development Core Team. R: a language and environment for statistical computing [Электронный ресурс]. - Vienna, Austria: The R Foundation for Statistical Computing, 2011. - URL: https: //www.R-project.org (дата обращения: 21.03.2019).

- Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита в Челябинской области: масштабы вакцинации, популяционный иммунитет, анализ случаев заболевания привитых / С.В. Лучинина, А.И. Семенов, О.Н. Степанова, В.В. Погодина, С.Г. Герасимов, М.С. Щербинина, Л.И. Колесникова, Т.А. Суслова // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2016. - Т. 15, № 1 (86). - С. 67-76.

- Клиническая эффективность вакцинации и экстренной серопрофилактики клещевого энцефалита на Среднем Урале / Л.И. Волкова, О.П. Ковтун, В.В. Романенко, М.В. Анкудинова, А.В. Анкудинова // Уральский медицинский журнал. - 2009. - Т. 56, № 2. - С. 129-134.

- Kunz C. TBE vaccination and the Austrian experience // Vaccine. - 2003. - Vol. 21, № 1. - P. 50-55. 10.1016/s0264-410x (02) 00813-7

- DOI: 10.1016/s0264-410x(02)00813-7

- Современные особенности эпидемиологии и результаты профилактики клещевого энцефалита в Республике Хакасия / О.В. Поцикайло, А.Я. Никитин, А.К. Носков, Т.Г. Романова, В.Е. Курганов, Т.Н. Викторова, И.А. Копылова, А.Д. Ботвинкин // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2018. - Т. 17, № 1 (98). - С. 48-55.

- Особенности эпидемиологической ситуации по клещевому вирусному энцефалиту в Российской Федерации в 2017 г. и прогноз ее развития на 2018 г. / А.Я. Никитин, Е.И. Андаев, А.К. Носков, Н.Д. Пакскина, Е.В. Яцменко, Е.В. Веригина, С.В. Балахонов // Проблемы особо опасных инфекций. - 2018. - № 1. - С. 44-49.

- Щучинова Л.Д., Козлова И.В., Злобин В.И. Ведущая роль клещей рода Dermacentor в поддержании природных очагов клещевого энцефалита в Республике Алтай // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2013. - Т. 73, № 6. - С. 16-20.

- Эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту и вакцинопрофилактика в Курганской области / В.В. Погодина, М.С. Щербинина, С.М. Скрынник, Н.Г. Бочков, Н.М. Колясникова, Н.А. Широкова // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2018. - Т. 17, № 4 (101). - С. 46-55.

- Состояние поствакцинального иммунитета к вирусу клещевого энцефалита у населения высокоэндемичной территории в условиях доминирования сибирского подтипа возбудителя / М.С. Щербинина, С.М. Скрынник, Л.С. Левина, С.Г. Герасимов, Н.Г. Бочкова, А.Н. Лисенков, А.А. Ишмухаметов, В.В. Погодина // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2018. - Т. 17, № 2 (99). - С. 27-36.