Влияние биологизации на плодородие и урожайность

Автор: А. А. Дедов, М. А. Несмеянова, А. В. Дедов, В. И. Воронин

Журнал: Фермер. Черноземье @vfermer-chernozemye

Рубрика: Технологии

Статья в выпуске: 8 (8), 2017 года.

Бесплатный доступ

Увеличение производства продуктов питания на основе научно обоснованных систем земледелия и всемерного повышения плодородия почв – одна из основных задач современного сельского хозяйства. Однако в последние годы в условиях сложного финансового положения традиционные методы не позволяют повышать урожайность культур севооборотов. Недостаточно вносится удобрений, поэтому не соблюдается основной закон земледелия – закон возврата, согласно которому, все вещества, которые отчуждены с урожаем сельскохозяйственных культур, должны быть с превышением возвращены в почву. Несоблюдение этого закона приводит к усилению процесса минерализации гумуса – основы почвенного плодородия. Это особенно сильно проявляется в хозяйствах, имеющих в структуре посевных площадей высокий удельный вес чистого пара и подсолнечника. Решение этой научной проблемы, имеющей важное практическое значение, в настоящее время довольно актуально. Для снижения процессов деградации черноземов необходимо искать другие, более дешевые источники органического вещества. Ими могут быть севообороты, включающие бинарные посевы культур с многолетними бобовыми травами, использование соломы зерновых культур на удобрение, сидерации в пару и пожнивно на фоне различных способов обработки почвы.

Короткий адрес: https://sciup.org/170177901

IDR: 170177901 | DOI: 10.17238/issn2071-2243.2016.3.47

Текст научной статьи Влияние биологизации на плодородие и урожайность

Влияние биологизации

на плодородие

и урожайность

У величение производства продуктов питания на основе научно обоснованных систем земледелия и всемерного повышения плодородия почв – одна из основных задач современного сельского хозяйства. Однако в последние годы в условиях сложного финансового положения традиционные методы не позволяют повышать урожайность культур севооборотов. Недостаточно вносится удобрений, поэтому не соблюдается основной закон земледелия – закон возврата, согласно которому, все вещества, которые отчуждены с урожаем сельскохозяйственных культур, должны быть с превышением возвращены в почву. Несоблюдение этого закона приводит к усилению процесса минерализации гумуса – основы почвенного плодородия. Это особенно сильно проявляется в хозяйствах, имеющих в структуре посевных площадей высокий удельный вес чистого пара и подсолнечника. Решение этой научной проблемы, имеющей важное практическое значение, в настоящее время довольно актуально. Для снижения процессов деградации черноземов необходимо искать другие, более дешевые источники органического вещества. Ими могут быть севообороты, включающие бинарные посевы культур с многолетними бобовыми травами, использование соломы зерновых культур на удобрение, сидерации в пару и пожнивно на фоне различных способов обработки почвы.

Цель исследования

Установить степень и характер изменения содержания гумуса и его лабильных форм при использовании приемов биологизации и обработки почвы в севооборотах с бинарными посевами.

Условия проведения исследований

Исследования проводились в 20132016 годах в многофакторном стационарном опыте, заложенном в КФХ «ИП Палихов А.А.» Хохольского района Воронежской области.

Почва опытного участка – чернозем типичный среднемощный глинистый с содержанием гумуса в пахотном слое почвы 5,6%. Гидролитическая кислотность – 4,32 мг-экв. на 100 г почвы, сумма обменных оснований – 34,1. Содержание подвижного фосфора и обменного калия (по Чирикову) – соответственно 113 и 184, гидролизуемого азота – 62,9 мг/кг почвы.

Климат зоны – умеренно континентальный с неустойчивым увлажнением.

По гидротермическим условиям вегетационный период 2014 и 2015 гг. характеризовался как засушливый (ГТК, по Селянинову, – соответственно 0,7 и 0,8), 2016 и 2013 гг. – как избыточно влажный (ГТК – более 1,77).

В опыте изучали три вида севооборотов:

зернопаропропашной: чистый пар – озимая пшеница – ячмень – ½ подсолнечник + ½ кукуруза;

сидеральный: сидеральный пар (донник 2-го года жизни) – озимая пшеница ячмень + пожнивный посев (горчица сарептская) – бинарный посев (½ подсолнечник + ½ кукуруза с донником 1-го года жизни);

зернотравянопропашной: занятый пар (люцерна 2-го года жизни) – бинарный посев озимой пшеницы с люцерной 3-го года жизни – ячмень + горчица сарептская (пожнивно) – бинарный посев (½ подсолнечник + ½ кукуруза с люцерной 1-го года жизни) (табл. 1).

Исследования на всех вариантах опыта проводили на фоне двух способов основной обработки почвы, которая выполнялась под подсолнечник: О отвальная вспашка на глубину

20-22 см;

Таблица 1. Схема способов основной обработки почвы и размещения вариантов опыта по полям севооборотов

|

Способ основной обработки почвы |

Размещение вариантов опыта по полям севооборотов |

|

4-е поле (подсолнечник) |

|

|

Отвальная |

Одновидовой посев подсолнечника |

|

вспашка на глубину 20-22 см |

Бинарный посев подсолнечника с люцерной синей |

|

Бинарный посев подсолнечника с донником желтым |

|

|

Безотвальное |

Одновидовой посев подсолнечника |

|

плоскорезное рыхление на глу- |

Бинарный посев подсолнечника с люцерной синей |

|

бину 20-22 см |

Бинарный посев подсолнечника с донником желтым |

|

1-е поле (пары) |

|

|

Комбинированная на фоне вспашки |

Чистый пар |

|

Занятый пар – люцерна синяя 2-го года жизни |

|

|

Сидеральный пар – донник желтый 2-го года жизни |

|

|

Комбинированная на фоне плоскорезного рых- |

Чистый пар |

|

Занятый пар – люцерна синяя 2-го года жизни |

|

|

ления |

Сидеральный пар – донник желтый 2-го года жизни |

|

2-е поле (озимая пшеница) |

|

|

Комбинированная на фоне вспашки |

Озимая пшеница по чистому пару |

|

Бинарный посев озимой пшеницы с люцерной 3-го года жизни |

|

|

Озимая пшеница после сидерального пара |

|

|

Комбинированная на фоне плоскорезного рых- |

Озимая пшеница по чистому пару |

|

Бинарный посев озимой пшеницы с люцерной 3-го года жизни |

|

|

ления |

Озимая пшеница после сидерального пара |

|

3-е поле (ячмень) |

|

|

Комбинированная на фоне вспашки |

Одновидовой посев ячменя |

|

Ячмень с посевом горчицы сарептской пожнивно (сидерат) |

|

|

Ячмень с посевом горчицы сарептской пожнивно (сидерат) |

|

|

Комбинированная на фоне плоскорезного рых- |

Одновидовой посев ячменя |

|

Ячмень с посевом горчицы сарептской пожнивно (сидерат) |

|

|

ления |

Ячмень с посевом горчицы сарептской пожнивно (сидерат) |

Таблица 2. Содержание общего гумуса в пахотном слое почвы севооборотов при использовании различных приемов биологизации и способов основной обработки почвы

|

Вид севооборота |

Содержание гумуса, % |

|||

|

2010 г. (исходное) |

2013 г. |

2016 г. |

В % от исходного |

|

|

Зернопаропро- |

5,5* |

5,4 |

5,2 |

91 |

|

пашной |

5,6 |

5,5 |

5,4 |

96 |

|

Сидеральный |

5,6 |

5,6 |

5,7 |

102 |

|

5,6 |

5,7 |

5,8 |

104 |

|

|

Зернотравяно- |

5,5 |

5,6 |

5,8 |

106 |

|

пропашной |

5,5 |

5,7 |

5,9 |

107 |

|

НСР05 |

0,06 |

0,10 |

0,10 |

|

* Здесь и далее в числителе приведены данные при отвальной вспашке на глубину 20-22 см, в знаменателе – при безотвальном плоскорезном рыхлении на глубину 20-22 см.

0 безотвальное плоскорезное рыхление на глубину 20-22 см.

Под остальные культуры севооборотов проводилась мелкая дисковая обработка на глубину 10-12 и 12-14 см.

После уборки зерновых культур (озимой пшеницы, ячменя) их солома использовалась на удобрение, ее заделывали в почву дисками на глубину 10-12 см.

При закладке опыта использовали общепринятую методику полевого опыта.

Размещение культур севооборотов систематическое, повторность трехкратная. Севообороты представлены всеми полями в пространстве. Общая площадь делянки – 658 м2, учетной – 525 м2.

Методика исследований

Анализы почвы и растительных образцов проводили по общепринятым методикам.

Почвенные пробы отбирали по слоям 0-10, 10-20 и 20-30 см в следующие фазы:

озимая пшеница – отрастание, колошение, уборка;

ячмень – посев, колошение, уборка;

подсолнечник – посев, начало цветения, уборка;

пары – отрастание многолетних трав, начало цветения, перед посевом озимой пшеницы.

Анализы проводили по общепринятым методикам:

содержание общего, водорастворимого, подвижного (гидролизуемого 0,1 N щелочью) гумуса в почве определяли методом И.В. Тюрина в модификации В.Н. Симакова, окисление – по методу Б.А. Никитина;

содержание детрита – по методике Н.Ф. Ганжары, углерода в детрите – по Анстету, общего азота – по методу К.Е. Гинзбург;

содержание легкогидролизуемого азота – по Корнфилду, подвижного фосфора (Р205) и обменного калия (К20) – по Чирикову (ГОСТ 26204-91).

Уборку культур севооборотов проводили комбайном «Сампо». Урожай с учетных делянок пересчитывали на 100% чистоту и стандартную влажность. Расчет энергетической и экономической эффективности проводили по общепринятым методикам.

Результаты исследований обрабатывали методами дисперсионного и корреляционного анализов с использованием типовых программ.

Результаты и их обсуждение

Как известно, содержание гумуса в черноземных почвах, которые интенсивно используются в сельском хозяйстве, постоянно снижается.

Показателем влияния возделываемых культур, приемов биологизации и обработки почвы на плодородие служит содержание гумуса в различных севооборотах.

Проведенными исследованиями установлено, что за две ротации из пахотного слоя почвы зернопаропропашного севооборота было достоверно потеряно 0,3% гумуса на фоне вспашки и 0,2% при безотвальном рыхлении (табл. 2).

В сидеральном севообороте при использовании пожнивного сидерата, бинарного посева подсолнечника с донником желтым обеспечивался бездефицитный баланс гумуса, как на фоне отвальной вспашки, так и безотвального плоскорезного рыхления почвы. В зернотравянопропашном севообороте с занятым люцерной паром, бинарными посевами подсолнечника и озимой пшеницы с люцерной содержание гумуса достоверно повышалось на 0,3% на фоне отвальной вспашки на глубину 20-22 см, а при безотвальном рыхлении – на 0,4%.

Нерациональное использование черноземов приводит, с одной стороны, к снижению массы общего гумуса, с другой – к уменьшению содержания подвижных его форм. На это в своих исследованиях указывали ранее многие авторы.

Составной частью лабильного органического вещества почвы является детрит, который легко разлагается и служит для растений источником питания, энергетического материала, физиологически активных веществ. Поэтому для сохранения и повышения содержания основной части гумуса черноземов необходимо регулярно повышать содержание лабильных форм органических веществ.

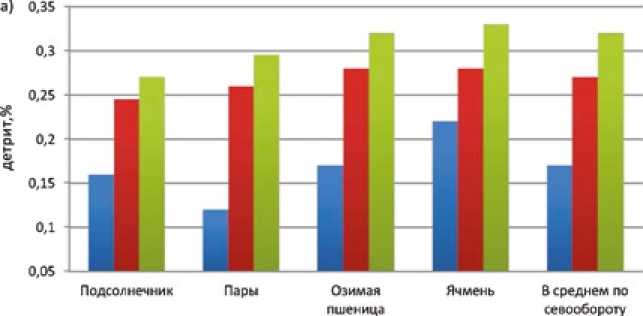

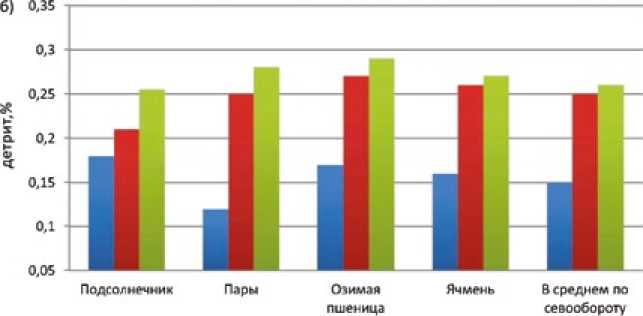

Проведенные исследования показали, что сезонная динамика детрита зависела от культур севооборотов, периода вегетации, приемов биологизации и основной обработки почвы (см. рис.).

Масса детрита в пахотном слое почвы под культурами севооборотов на фоне отвальной вспашки (а) и на фоне безотвального плоскорезного рыхления (б) (среднее за 2014-2016 гг.), %

Культуры севооборота

■ Зернопаропропашной ■ Сидеральный в Зернотравянопропашной

Рис. Масса детрита в пахотном слое почвы под культурами севооборотов на фоне отвальной вспашки (а) и на фоне безотвального плоскорезного рыхления (б) (среднее за 2014-2016 гг.), %

В чистом пару зернопаропропашного севооборота (контроль) на фоне вспашки масса детрита составляла 0,120%, а на фоне безотвального рыхления – на 14% меньше.

Замена чистого пара на занятый и сидеральный увеличивала массу детрита в пахотном слое почвы соответственно на фоне последействия отвальной вспашки в 2,25 и 2,46 раза, на фоне безотвальной – в 2,06 и 2,27 раза.

В зернотравянопропашном севообороте с бинарным посевом озимой пшеницы с люцерной синей содержание детрита в пахотном слое почвы на фоне последействия отвальной и безотвальной обработок почвы повышалось в 1,95 и 1,75 раза, а на фоне прямого действия обработок почвы под подсолнечник – в 1,59 и 1,46 раза. Последействие обработок почвы и сидерального пара увеличивало массу детрита в пахотном слое почвы под озимой пшеницей соответственно в 1,63 и 1,56 раза.

В зернопаропропашном севообороте на фоне вспашки масса детрита под ячменем составляла 0,220%, а на фоне безотвального плоскорезного рыхления – меньше на 23%. Замена чистого пара на занятый и сидеральный увеличивала массу детрита в пахотном слое почвы под этой культурой соответственно на фоне последействия отвальной вспашки в 1,29 и 1,21 раза, безотвального рыхления – в 1,20 и 1,23 раза.

Под подсолнечником зернопаропропашного севооборота (контроль) на фоне вспашки масса детрита составляла 0,166%, а на фоне безотвального рыхления – на 7% выше. В зернотравянопропашном и сидеральном севооборотах увеличивалась масса детрита в пахотном слое почвы под этой культурой соответственно на фоне последействия вспашки в 1,59 и 1,45 раза и на фоне безотвального рыхления – в 1,46 и 1,31 раза.

В течение вегетационного периода масса детрита в пахотном слое почвы под чистым паром и одновидовым посевом подсолнечника достоверно уменьшалась, что связано с высокими темпами разложения раститель- ных остатков под этими культурами, а также технологией возделывания. Под остальными культурами севооборота масса детрита от посева к уборке на фоне использования приемов биоло-гизации и обработки почвы увеличивалась в 1,2-1,9 раза.

Известны лабильные фракции гумуса – щелочерастворимая и водорастворимая, которые образуются на первом этапе процесса разложения растительных остатков культур севооборотов.

Проведенными исследованиями установлено, что содержание подвижного (щелочерастворимого) и водорастворимого гумуса в пахотном слое почвы под культурами севооборотов зависело от гидротермических условий года, приемов биологизации и способа основной обработки почвы (табл. 3).

Отмечены различия в содержании этих фракций по слоям почвы, особенно на фоне безотвального плоскорезного рыхления, где количество подвижного и водорастворимого гумуса было больше в слоях почвы 0-10 и 10-20 см, а при отвальной вспашке эти фракции равномерно распределялись по всему пахотному слою почвы (0-30 см).

Сезонную динамику лабильных форм гумуса отмечали на всех культурах севооборотов. Количество гидролизуемого гумуса в бинарных посевах озимой пшеницы и подсолнечника с люцерной синей от времени весеннего отрастания озимой пшеницы и посева подсолнечника увеличивалось вплоть до уборки. В однокомпонентных посевах этих культур за этот период наблюдалось уменьшение лабильных форм гумуса.

Приемы биологизации (замена чистого пара на сидеральный и занятый, пожнивная сидерация) повышали содержание лабильных форм гумуса в 1,04-1,53 раза.

По севооборотам содержание водорастворимого и подвижного гумуса было разным. В севообороте с чистым паром без удобрений содержание подвижного гумуса было минимальным. В зернопаропропашном севообороте содержание щелочерастворимого гумуса на фоне вспашки и безотвального рыхления составляло соответственно 279 и 268 мг/100 г почвы, а водорастворимого – 17 и 19 мг/100 г почвы.

В зернотравянопропашном севообороте содержание водорастворимого гумуса увеличивалось по сравнению с зернопаропропашным при отвальной обработке почвы в

Таблица 3. Содержание подвижных форм гумуса в пахотном слое почвы севооборотов в зависимости от изучаемых приемов (среднее за 2014-2016 гг.), мг/100 г почвы

|

Вид севооборота |

Культуры севооборота |

Среднее по севообороту |

||||

|

Пар |

Озимая пшеница |

Ячмень |

Подсолнечник |

мг/100 г почвы |

% |

|

|

Щелочерастворимый гумус |

||||||

|

Зернопа- |

269* |

283 |

268 |

295 |

279 |

100 |

|

ропро-пашной |

260 |

271 |

272 |

270 |

268 |

98 |

|

Сидераль- |

292 |

319 |

285 |

331 |

306 |

112 |

|

ный |

275 |

291 |

264 |

308 |

284 |

104 |

|

Зернотра- |

311 |

364 |

284 |

347 |

326 |

119 |

|

вянопро-пашной |

280 |

346 |

230 |

324 |

297 |

106 |

Водорастворимый гумус

|

Зернопа- |

10 |

24 |

20 |

15 |

17 |

100 |

|

ропро-пашной |

13 |

22 |

22 |

13 |

19 |

111 |

|

Сидераль- |

18 |

26 |

22 |

22 |

22 |

129 |

|

ный |

17 |

24 |

23 |

21 |

21 |

123 |

|

Зернотра- |

21 |

29 |

25 |

26 |

26 |

153 |

|

вянопро-пашной |

18 |

26 |

27 |

23 |

21 |

123 |

1,53 раза и в 1,23 раза при безотвальном рыхлении.

Исследованиями определено, что потенциальное плодородие чернозема типичного обеспечило следующие значения продуктивности культур зернопропашного севооборота: озимой пшеницы – 3,80 т/га, ячменя – 2,79 т/га, подсолнечника – 2,48 т/га на фоне отвальной вспашки (в среднем за 2014-2016 гг.). На фоне безотвального плоскорезного рыхления урожайность озимой пшеницы составила 3,51 т/га, ячменя – 2,61 т/га, подсолнечника – 2,36 т/га.

Замена чистого пара на сидеральный на фоне отвальной обработки почвы позволила получить урожай зерна озимой пшеницы больше на 0,20 т/га, но при этом урожай зерна ячменя повышался на 0,15 т/га, подсолнечника – на 0,14 т/га. Замена отвальной вспашки на плоскорезное рыхление в этом же севообороте снижала урожай зерна озимой пшеницы на 0,20 т/га, но при этом повышала урожай зерна ячменя на 0,15 т/га и подсолнечника на – 0,09 т/га. Замена чистого пара на занятый люцерной синей при отвальной обработке почвы позволила получить урожай зерна озимой пшеницы 3,63 т/га, ячменя – 3,39 т/га и подсолнечника – 2,78 т/га. Замена отвальной вспашки на плоскорезное рыхление в этом же севообороте снижала урожай зерна озимой пшеницы на 0,17 т/га, но при этом повышала урожай зерна ячменя на 0,54 т/га и подсолнечника –на 0,22 т/га.

Это связано с тем, что люцерна, развиваясь в междурядьях подсолнечника, способствует сохранению в почве доступной влаги.

При анализе продуктивности севооборотов необходимо правильно подобрать критерий оценки. Оценку севооборотов с бинарными посевами целесообразнее проводить посредством перевода значений полученной продукции в кормовые единицы (коэффициенты перевода составили: для озимой пшеницы – 1,08, для ячменя – 1,18, для подсолнечника – 1,68, для бобовых трав на зеленый корм – 0,2).

Исследования показали, что в зернопаропропашном севообороте на фоне отвальной вспашки выход продукции составил 11,56 т/га к. е., а на фоне безотвального рыхления – 10,84 т/га к. е.

Замена чистого пара на сидеральный и введение в структуру посевных площадей севооборота пожнивного посева (горчицы сарептской) после уборки ячменя на фоне отвальной вспашки обеспечивали выход 13,52 т/га к. е., а на фоне плоскорезного рыхления – на 0,83 т/га к. е. меньше.

В зернотравянопропашном севообороте с бинарными посевами подсолнечника и озимой пшеницы с люцерной синей на фоне отвальной вспашки выход составил 15,07 т/га к. е., что было Ilk

Таблица 4. Показатели урожайности, экономической и энергетической эффективности севооборотов в зависимости от приемов биологи-зации и способов основной обработки почвы (среднее за 2014-2016 гг.)

|

Вид севооборота |

Урожайность севооборота, т/га к.е. |

Себестоимость продукции, тыс. руб./ т |

Условно чистый доход, тыс. руб./га |

Уровень рентабельности, % |

Затраты технической энергии, ГДж/га |

Коэффициент энергетической эффективности |

||

|

Т1 |

Т2 |

К1 |

К2 |

|||||

|

Зернопаро- |

11,56 * |

2,88 |

26,57 |

305 |

11,9 |

43,6 |

11,9 |

1,1 |

|

пропашной |

10,84 |

3,00 |

24,53 |

288 |

11,0 |

36,7 |

11,0 |

1,8 |

|

Сидеральный |

13,52 |

2,74 |

26,91 |

321 |

11,7 |

18,4 |

2,5 |

3,9 |

|

12,69 |

2,87 |

24,83 |

303 |

10,9 |

18,6 |

2,3 |

3,9 |

|

|

Зернотравяно- |

15,07 |

2,45 |

30,13 |

375 |

12,3 |

16,7 |

3,7 |

5,1 |

|

пропашной |

14,03 |

2,60 |

27,58 |

349 |

11,0 |

16,3 |

3,6 |

5,4 |

на 13% выше, чем в севообороте с сидеральным паром, и на 30% по сравнению с севооборотом с чистым паром. Замена отвальной вспашки на плоскорезное рыхление в этом же севообороте на фоне отвальной вспашки обеспечивала выход 14,03 т/га к. е., что было на 11% выше, чем в севообороте с сидеральным паром, и на 21% по сравнению с севооборотом с чистым паром.

Таким образом, в зернотравянопропашном севообороте с бинарными посевами подсолнечника и озимой пшеницы с люцерной синей отмечен больший выход продукции по сравнению с зернопаропропашным севооборотом с одновидовыми посевами этих же культур.

Для определения наиболее экономически выгодной технологии чаще всего используются следующие показатели: себестоимость, условно чистый доход, уровень рентабельности.

Низкая себестоимость продукции – 2,45 тыс. руб./т, высокий условно чистый доход – 30,13 тыс. руб./га и уровень рентабельности – 375% были на фоне отвальной вспашки, а на фоне плоскорезного рыхления эти показатели составили соответственно 2,60 тыс. руб./т, 27,58 тыс. руб./га и 349% в зернотравянопропашном севообороте. В остальных севооборотах эти показатели были ниже (табл. 4).

Расчет энергетической эффективности (табл. 4) зернотравянопропашного звена севооборота показал, что коэффициент энергетической эффективности без учета плодородия почвы был 5,1 на фоне отвальной вспашки и 5,4 – на фоне плоскорезного рыхления. Учет затрат на восстановление плодородия до уровня бездефицитного баланса гумуса снижал его до 3,7 на фоне отвальной вспашки и до 3,6 га – на фоне плоскорезного рыхления.

По сравнению с зернопаропропашным севооборотом коэффициент энергетиче- ской эффективности без учета плодородия почвы был выше на фоне отвальной вспашки на 2,6 и плоскорезного рыхления – на 1,8, а с сидеральным севооборотом – соответственно на 1,2 и 1,3.

Выводы

О За две ротации из пахотного слоя почвы зернопаропропашного севооборота было достоверно потеряно 0,3% гумуса на фоне отвальной вспашки и 0,2% при безотвальном рыхлении. В сидеральном севообороте при использовании пожнивного сидерата, бинарного посева подсолнечника с донником желтым обеспечивался бездефицитный баланс гумуса на фоне отвальной вспашки и безотвального плоскорезного рыхления почвы. В зернотравянопропашном севообороте с занятым люцерной паром, бинарными посевами подсолнечника с люцерной и озимой пшеницы с люцерной содержание гумуса достоверно повышалось на 0,3% на фоне отвальной вспашки на глубину 20-22 см, а на фоне безотвального плоскорезного рыхления – на 0,4%.

0 Содержание детрита, подвижного и водорастворимого гумуса в почве под культурами севооборотов по срокам определения и в годичном цикле зависело от гидротермических условий года, комплекса приемов повышения плодородия и обработки почвы. Бинарные посевы подсолнечника и озимой пшеницы с люцерной синей, замена чистого пара на сидеральный и занятый повышали содержание детрита в пахотном слое почвы под культурами севооборотов на 46-95%.

В зернотравянопропашном севообороте содержание водорастворимого и подвижного гумуса достоверно возрастало по сравнению с зернопаропропашным севооборотом на фоне отвальной обработки почвы на 19 и 53%, а на фоне безотвального плоскорезного рыхления – на 6 и 23%.

КОРМОВОЙ • ЮСТИРОВАННЫЙ

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ СОЕВЫЙ

ГОСТ 11246-96 ГОСТ Р 53799-2010

Условия поставки и оплаты определяются индивидуально.