Влияние болевого синдрома и ограничения движений на психоэмоциональное состояние пациентов с начальными стадиями посттравматического крузартроза

Автор: Давыдов Д.В., Брижань Л.К., Юрмина Н.С., Грицюк А.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 1 (47), 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить влияние болевого синдрома и ограничения движений на психоэмоциональное состояние пациентов с начальными стадиями посттравматического крузартроза.Материалы и методы. Исследование проведено на базе центра травматологии и ортопедии в период с 2013 по 2017год. Из 82 пациентов с болевым синдром и нарушением функции голеностопного сустава через 6 месяцев после остеосинтеза после переломов лодыжек были сформированы 2 группы исследования. Основной группе (39 пациентов) выполнялось удаление металлоконструкции в сочетании с лечебно-диагностической артроскопией, контрольная группа (43 пациента) лечилась консервативно. Оценивалась взаимосвязь болевого синдрома по ВАШ, ограничения функции голеностопного сустава по AOFAS, особенностей психологического статуса по шкалам Бека, Спилберга до лечения, через 1год, 3 и 5 лет после начала исследования.Результаты. Через 1 год по ВАШ в контрольной группе уровень боли составил 2,82балла (р=0,042), в основной группе - 2,14 балла (р=0,039). Показатели функционального состояния в контрольной группе выросли с 70,47до 86,31 (р=0,049), в основной группе с 72, 34до 91,73 (р=0,028). Через 3 года в контрольной группе, по данным ВАШ болевой синдром прогрессировал и составил 5,63баллов, по AOFAS функциональный результат уменьшился до 61,27. По опроснику Бека зарегистрирована депрессия легкой степени (13,54). К концу исследования результат по AOFAS составил 44,12балла, пациенты имели депрессию умеренного уровня (19,68). У основной группы отрицательной динамики не зарегистрировано, через 3 года (84,19 баллов) и через 5 лет (82,86) пациенты имели хороший результат по шкале AOFAS. Статистической разницы отмечено не было. По опроснику Спилберга, выявлено что у пациентов, после артроскопии весь период наблюдения регистрировался низкий уровень личной и ситуативной тревожности, данных за наличие депрессии по опроснику Бека нет. В контрольной группе ситуативная тревога через 5 лет повысилась до умеренного уровня(37,19.баллов)Выводы. В результате проведенного исследования получено, что болевой синдром и ограничение движений в голеностопном суставе через 6 месяцев после остеосинтеза переломов лодыжек у 16,8% пациентов может вызывать состояние депрессии и тревожности, лечебно-диагностическая артроскопия голеностопного сустава в сочетании с удалением металлоконструкций помогает уменьшить болевой синдром более чем в 2 раза (р=0,039), улучшить функционирование голеностопного сустава с удовлетворительного до хорошего состояния (р=0,041) и снизить частоту депрессивных проявлений и тревоги в 9 раз(р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Крузартроз, перелом лодыжек, шкалы ваш, aofas, бек, лечебно-диагностическая артроскопия, спилберг

Короткий адрес: https://sciup.org/142235275

IDR: 142235275 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2022-1-16-2

Текст научной статьи Влияние болевого синдрома и ограничения движений на психоэмоциональное состояние пациентов с начальными стадиями посттравматического крузартроза

В настоящее время проблема посттравматического деформирующего остеоартроза (ДОА)голеностопного сустава, в частности после переломов лодыжек, не теряет своей актуаль-ности[1,2]. Ведущий симптомом крузартроза–боль различной интенсивности, приводящая к функциональным ограничениям, временной или стойкой потере трудоспособности и снижению качества жизни[3,4].

Болевой синдром на начальных стадиях ДОА имеет эпизодический характер. По мере развития дегенеративно-дистрофических процессов в суставе, у большей части пациентов артралгия становится частью повседневной жизни[3]. При увеличении частоты болевых эпизодов, самой распространенной стратегией поведения становится ограничение или полный отказ от повседневной активности. По мнению многих авторов, степень выраженности болевого синдрома при крузартрозе, согласно критериям клинико-рентгенологической классифи- кации Kellgren-Lawrence (1957), может не соответствовать структурным изменениям сустава[5,6,7,8].

Менее изученным остается вопрос состояния психологического здоровья пациентов с начальными стадиями крузар-троза и его взаимосвязь с болевыми ощущениями различной продолжительности и интенсивности. Боль представляет собой субъективное ощущение, которое оказывает влияние на физическое состояние человека, способствует истощению эмоциональных ресурсов и приводит к социальной дезадап-тации[9,10,11,12].

Человек, испытывающий стресс, находится в состоянии психологического дискомфорта, повышенной утомляемости и тревоги[13,14,15].Длительно существующий болевой синдром является причиной, которая, в свою очередь, может cтать пусковым фактором-медиатором, поддерживающим и усиливающим хронический болевой синдром[16].

Психофизиологические особенности проявления хронического болевого синдрома и их влияние на качество жизни пациентов с начальными стадиями посттравматического кру-зартроза имеют значение при оценке эффективности различных методов лечения, в частности лечебно-диагностической артроскопии голеностопного сустава[17,18].

В настоящее время с помощью простых аналоговых шкал возможно установить взаимосвязь интенсивности болевого синдрома, с функциональными результатами и психологическим состоянием пациентов с I–II стадиями посттравматического крузартроза[12].

Цель исследования – оценить влияние болевого синдрома и ограничения движений на психоэмоциональное состояние пациентов с начальными стадиями посттравматического кру-зартроза.

Материалы и методы:

В период с 2013 по 2017 год на базе центра травматологии и ортопедии было проведено одноцентровое контролируемое проспективно-ретроспективное исследование, в которое включено 116 пациентов (без разделения на типы по Мюллеру-АО «АВС»), что составило 16,8% из 691 пациента с переломами лодыжек за указанный период времени. Пациенты с нестабильными переломами лодыжек, по поводу которых был выполнен остеосинтез, несмотря на сращение и проводимую реабилитацию (не менее 6 месяцев после оперативного лечения) имели умеренно выраженный болевым синдром и ограничение движений в голеностопном суставе. Критериями включения в исследование явились: закрытые нестабильные переломы лодыжек, не менее 6 месяцев после остеосинтеза, с сохранением болевого синдрома по ВАШ (от 4–6) и ограничение движений в голеностопном суставе (90-120 гр.). Критериями невключения были: начальные проявления крузартроза (I–II стадия), отсутствие болевого синдрома, или болевой синдром менее 3 и более 6 баллов по ВАШ.

После проведенного объективного и комплексного клиникорентгенологического обследования были сформированы две группы пациентов (по 58 в каждой). Одной группе пациентов предложили удалить металлоконструкции и выполнить артроскопию, другую группу направили на консервативное лечение. МРТ голеностопного сустава не выполнялась, по причине наличия металлоконструкций.

На основании критериев включения и невключения было отсеяно 34 (29,3%) пациента, в группы исследования вошли только лица мужского пола (средний возраст 33±0,6 лет, мин. 20, макс. 47 лет).

Основную группу составили 39 пациентов, которым через 6-10 месяцев после остеосинтеза лодыжек было выполнено удаление металлоконструкций в сочетании с лечебно-диагностической артроскопией (ЛДА) голеностопного сустава. Объем хирургического лечения, в зависимости от степени повреждения хряща суставных поверхностей, включал в себя лаваж сустава, дебридмент, удаление хондромных тел. По по- казаниям выполнялись: кюретаж, абразивная хондропластика, и микрофрактурирование субхондральной кости в проекции дефектов хряща [16,19].

Контрольной группе пациентов(43человека), после остеосинтеза проводилось только консервативное лечение в виде курсов физиотерапии и лечебной физкультуры. Медикаментозная поддержка включала в себя НПВС и хондропротекторы по стандартному протоколу. Удаление металлоконструкций в контрольной группе проводили в стандартные сроки от 12 до 18 месяцев.

Все пациенты заполняли анкеты до начала лечения, через 1год, 3 и 5 лет после артроскопии (или остеосинтеза в контрольной группе), результат оценивался в баллах.

Для оценки субъективного ощущения боли в ходе исследования применялась визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ), представляющая собой прямую линию длиной 10 см (1 балл=1 см) Пациенты отмечалина горизонтальной линии точку, соответствующую интенсивности боли. Интерпретация ВАШ по цифровой оценочной шкале от 0 до 10: 0 баллов —отсутствие боли, 1–3 балла — слабая боль, 4–6 баллов — умеренная боль, 7–9 баллов — сильная боль, 10 баллов — нестерпимая боль[20].

Для объективной оценки биомеханических параметров голеностопного сустава использовался опросник AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society). Результаты опроса оценивали в баллах: отличный результат составлял 95-100 баллов, хороший результат соответствовал 75-94 баллам, удовлетворительный от 51до74 баллов, неудовлетворительный результат составлял менее 50 баллов.

Уровень тревожности всех пациентов, участвующих в исследовании, оценивался по психометрической шкалеState-Trait Anxiety Inventory, разработанной Спилбергом с соавторами[21]. Шкала состоит из двух подшкал: «Тревога как состояние» (пункты 1-20) и «Тревога как черта личности» (пункты 21-40), по которым определяются показатели: ситуационная тревожность (СТ) и личностная тревожность (ЛТ), высчитывая итоговый балл по каждой части анкеты определяется уровеньСТ и ЛТ (низкий <35, умеренный 35 – 44, высокий 45 -60, критический>60).

Для оценки тяжести депрессивного синдрома использовался опросник Бека [14], который включает в себя 21 пункт, состоящий из симптомов и жалоб. Категории с 1 по 13 - это когнитивно-аффективная субшкала, с 14 по 21 - субшкала соматических проявлений депрессии. Каждая категория содержит 4-5 утверждений, соответствующих специфическим проявлениям депрессии. Показатель по каждой категории рассчитывается следующим образом: за каждый ответ A начисляется 0 баллов, за каждый ответ B начисляется 1 балл, за каждый ответ C начисляется 2 балла, за каждый ответ D начисляется 3 балла. Суммарный балл составляет от 0 до 62, чем ниже его значение, тем меньше выраженность депрессивного синдрома. Анализ результатов проводится по следующим критериям: от 0 до 9 баллов —отсутствие депрессивных симптомов, от 10 до 15 баллов —легкая депрессия (субдепрессия), от 16 до 19 бал- лов —умеренная депрессия, от 20 до 29 баллов —выраженная депрессия (средней тяжести), от 30 до 63 баллов —тяжелая депрессия.

Для решения статистических задач проводимого исследования использовался пакет стандартных программ MicrosoftWord, Microsoft Excel. При оценке значимости различий между группами количественных показателей применен критерий Стьюдента. Мерой центральной тенденции данных является среднее арифметическое (М), мерой рассеяния – среднее квадратичное отклонение(σ), стандартная ошибка (m). Разница между сравниваемыми величинами считается достоверной при p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

При анализе болевого синдрома по шкале ВАШ при включении в исследование до начала лечения в обеих группах по уровню примерно соответствовал (основная группа - 4,51, контрольная – 4,32) при этом статистически достоверной разницы между группами выявлено не было (до лечения р=0,841). При сравнении данных через 12 месяцев после проведенного консервативного и оперативного лечения зафиксировано снижение интенсивности болевого синдрома по ВАШ в обеих группах пациентов, однако, в контрольной группе в 1,5 раза (с 4,32 до 2,82), а в основной группе в 2,1 раза (с 4,51 до 2,14баллов), но статистически значимых различий в результатах лечения между группами не выявлено (р=0,132).

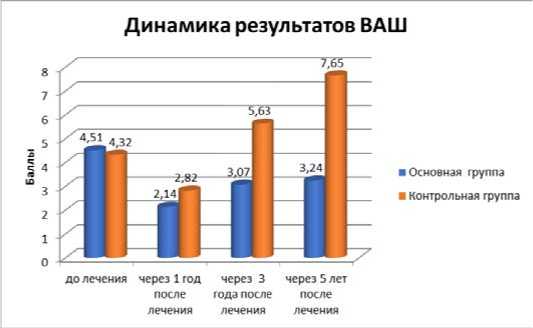

Анализируя данные исследования через 3 года после проведенного лечения, болевой синдром по данным ВАШ у пациентов, лечившихся консервативно составил 5,63 и в дальнейшем прогрессивно увеличивался, к 5 годам исследования результат тестирования боли у тех же пациентов составил 7,65 баллов. Динамика изменения болевого синдрома внутри группы отражала статистически достоверную тенденцию к прогрессированию с течением времени (р=0,049). В основной группе статистически значимого усиления боли за весь срок исследования по шкале ВАШ отмечено не было (р=0,062), что отражено на диаграмме №1

Диаграмма№1. Динамика болевого синдрома основной и контрольной группы

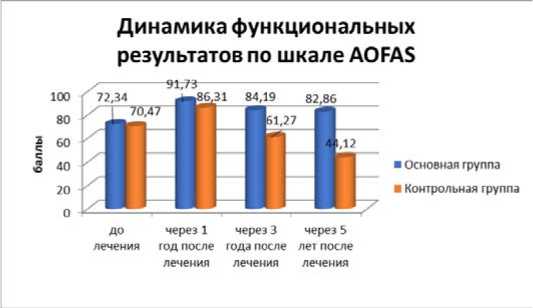

Оценка результатов лечения по AOFAS в группах спустя 1 год после консервативного лечения и лечебно-диагностической артроскопии зафиксировала статистически достоверное улучшение функционального стояния голеностопного сустава. Средний балл в контрольной группе повысился с 70,47 до 86,31, в основной группе - с 72,34 до 91,73 , что соответствовало хорошему результату. Значимой разницы между группами не выявлено. К 3 годам после лечения показатели по AOFAS в контрольной группе понизились до 61,27 балла, а через 5 лет до неудовлетворительного результата с достоверной статистической значимостью (р=0,038) и составил 44,12. Среди пациентов основной группы статистически значимой отрицательной динамики не зарегистрировано, у больных отмечен хороший результат к 3 году (84,19 балла), а так же через 5 лет (82,86 балла), р=0,074. Динамика функциональных результатов за период исследования в группах показана на диаграмме №2.

Диаграмма №2. Динамика функциональных результатов исследуемых групп

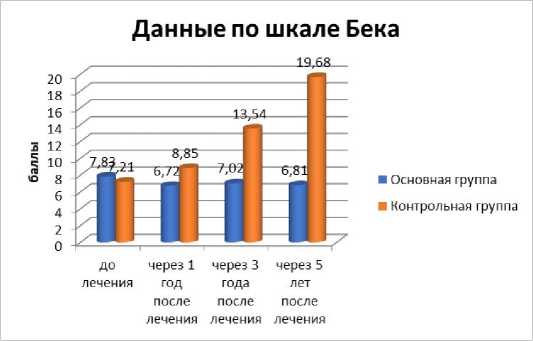

При анализе психоэмоционального состояния всех участников исследования по шкале Бека до начала лечения и спустя 12 месяцев после, проявления симптомов депрессии не выявлено. Статистически достоверных различий внутри и между группами не отмечено. Спустя 3 года результаты по шкале Бека в контрольной группе статистически значимо хуже, чем в основной. Средний балл составил 13,54 и соответствовал депрессии легкой степени, которая через 5 лет достигла умеренного уровня 19,68 (р=0,051). Депрессивных симптомов у пациентов после артроскопии голеностопного в течение всего периода наблюдения не выявлено. Результаты тестирования внутри группы статистически незначимы (р=0,072). Динамика полученных данных отражена в диаграмме №3

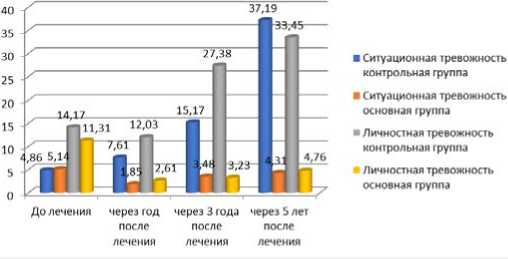

По данным опросника Спилберга личностная и ситуационная тревога (ЛТ и СТ) у всех пациентов была на низком уровне без статистически достоверной разницы внутри и между группами сравнения до начала и спустя 1 год после лечения. Разница в психо-эмоциональном статусе пациентов основной и контрольной группы через 3 года статистически заметна по динамике результатов. Ситуационная тревожность в контрольной группе прогрессировала, к концу исследования дошла до умеренного уровня и составила 37,19 баллов (р = 0,029). У пациентов после артроскопии голеностопного сустава весь период наблюдения регистрировался низкий уровень личностной и ситуационной тревожности, без статистически достоверной динамики, что отражено на диаграмме №4.

Диаграмма №3. Динамика развития депрессивного синдрома в группах исследования

Динамика ситуационной и личной тревожности по шкале Спилберга

Диаграмма№4. Динамика ситуационной и личной тревожности пациентов групп исследования

Сводные результаты тестирования по шкалам ВАШ, AOFAS, опроснику Бека и Спилберга полученные в ходе исследования представлены в таблице №1.

Таким образом, анализ полученных данных статистически достоверно отмечена разница между основной и контрольной группами взаимосвязь развития депрессии, ситуативной и личной тревоги с прогрессированием болевого синдрома и изменением функционального состояния голеностопного сустава у пациентов, которые лечились консервативнос хорошего до неудовлетворительного.

Таблица № 1

Общие результаты тестирования пациентов

|

Показатель |

Срок |

Пациенты |

р* |

|

|

Основная группа (n=39) |

Контрольная группа (n=43) |

|||

|

ВАШ (баллы) |

До операции |

4,5# |

4,32 |

0,841 |

|

1 год |

2,82 |

2,14 |

0,132 |

|

|

3 года |

3,07 |

5,63 |

0,025 |

|

|

5 лет |

3,24 |

7,65 |

0,004 |

|

|

р** |

0,062 |

0, 049 |

- |

|

|

AOFAS (баллы) |

До операции |

72,34 |

70,47 |

0,731 |

|

1 год |

91,73 |

86,31 |

0,263 |

|

|

3 года |

84,19 |

61,27 |

0,051 |

|

|

5 лет |

82,86 |

44,12 |

0,041 |

|

|

р** |

0,074 |

0,038 |

- |

|

|

Бек (баллы) |

До операции |

7,83 |

7,21 |

0,854 |

|

1 год |

6,72 |

8,85 |

0,063 |

|

|

3 года |

7,02 |

13,54 |

0,051 |

|

|

5 лет |

6,81 |

19,68 |

0,036 |

|

|

р** |

0,072 |

0,051 |

- |

|

|

Спилберг ситуационная тревожность (баллы) |

До операции |

5,14 |

4,86 |

0,773 |

|

1 год |

1,85 |

7,61 |

0,063 |

|

|

3 год |

3,23 |

15,17 |

0,029 |

|

|

5 лет |

4,31 |

37,19 |

0,021 |

|

|

р** |

0,057 |

0,029 |

- |

|

|

Спилберг личностная тревожность (баллы) |

До операции |

11,31 |

14,17 |

0,689 |

|

1год |

2,61 |

12,03 |

0,002 |

|

|

3года |

3,48 |

27,38 |

0,013 |

|

|

5лет |

4,76 |

33,45 |

0,045 |

|

|

р** |

0,056 |

0,049 |

- |

|

*- статистическая разница между группами (t-Стьюдента)

** - статистическая разница внутри группы (двусторонний парный тест (t-критерий), #- среднее значение

Обсуждение

При анализе полученных результатов контрольной и основной группы установлено, что на начальных стадиях посттравматического деформирующего крузартрозау всех пациентов болевой синдром не связан с морфологическими изменениями сустава, но у тех, кто лечился консервативно, по шкале ВАШ и анкете AOFAS, болевой синдром выражен в большей степени. Стоит отметить, что в работе Алексеевой Л.И и соавт. (2020) уровень боли по ВАШ так же не связан с рентгенологической стадией ДОА, что является одной из особенностей данного заболевания [5]. Похожие результаты были получены в исследованиях Gentile и соавт. (2017), согласно которым интенсивность боли при1-2 стадиях крузартроза определяется особенностями морфологических изменений хрящевой ткани суставных поверхностей [6].

Особое внимание стоит обратить на взаимосвязь психоэмоционального состояния пациентов с болевым синдром. В проведенном исследовании, по результатам опросников Бека и Спилберга, выявлены изменения психического статуса пациентов контрольной группы, проявляющиеся в виде прогрессирующей ситуативной и личной тревожности. Полученные данные согласуются с работами Данилова А.Б. и соавт. (2006), подтверждающими негативное влияние боли на физическое здоровье, психический статус и качество жизни [9].

Отличительной особенностью психоэмоционального состояния пациентов, которые лечились консервативно, по результатам проведенного исследования, стала прогрессирующая депрессия связанная интенсивностью боли, которая усиливалась с течением времени, что подтверждено исследованиями отечественных [13] и зарубежных авторов [11].

По данным проведенного исследования отмечено, что пациенты после лечебно-диагностической артроскопии имеют стабильно хороший функциональный результат, отсутствие депрессии низкий уровень личной и ситуативной тревожности и, как следствие, высокое качество жизни.

Вывод

В результате проведенного исследования получено, что болевой синдром и ограничение движений в голеностопном суставе через 6 месяцев после остеосинтеза переломов лодыжек у 16,8% пациентов может вызывать состояние депрессии и тревожности, лечебно-диагностическая артроскопия голеностопного сустава в сочетании с удалением металлоконструкций помогает уменьшить болевой синдром более чем в 2 раза (р=0,039), улучшить функционирование голеностопного сустава с удовлетворительного до хорошего состояния (р=0,041) и снизить частоту депрессивных проявлений и тревоги в 9 раз(р<0,005).

Список литературы Влияние болевого синдрома и ограничения движений на психоэмоциональное состояние пациентов с начальными стадиями посттравматического крузартроза

- Барабаш Ю.А., Барабаш А.П., Мандров Д.В., Иванов Д.В., Магомедов У.А. Обоснование способа функционального лечения сложных переломов лодыжек. Успехи современного естествознания. 2014; 11 (2): 9-13. [ BarabashJu.A., Barabash A.P., Mandrov D.V., Ivanov D.V., Magomedov U.A.Obosnovanie sposoba funkcional’nogo lechenija slozhnyh perelomov lodyzhek. Uspehi sovremennogo estestvoznanija. 2014; 11 (2): 9-13]

- Горбатов Р.О., Павлов Д.В., Малышев Е.Е. Современное оперативное лечение переломов лодыжек и их последствий. Современные технологии в медицине. 2015; 7 (2):153-167. [Gorbatov R.O., Pavlov D.V., Malyshev E.E. Modern Operative Treatment of Malleolar Fractures and Associated Consequences. Sovremennye tehnologii v medicine. 2015; 7(2): 153–167] DOI: 10.17691/stm2015.7.2.20.

- Garland E. Pain processing in the human nervous system: a selective review of nociceptive and biobehavioral pathways. Prim Care. 2012; 39(3): 561–571. doi: 10.1016/j.pop.2012.06.013.

- Омельченко Т.Н. Переломы лодыжек и быстро прогрессирующий остеоартроз голеностопного сустава: профилактика и лечение. Ортопедия, травматология и протезирование. 2013; 4 (593): 35–40. [Omel’chenko T.N. Perelomy lodyzhek I bistroprogressirujushhij osteoartroz golenostopnogo sustava: profilaktika i lechenie. Ortopedija, travmatologija i protezirovanie. 2013; 4(593):35–40].

- Алексеева Л.И., Телышев К.А. Ранний остеоартрит: разработка критериев диагностики. Современная ревматология. 2020; 14 (3): 140–145.[Alekseeva L.I., Telyshev K.A. Early osteoarthritis: development of diagnostic criteria. Modern rheumatology journal. 2020; 14 (3): 140–145] https://DOI.org/10.14412/1996-7012-2020-3-140-145.

- Gentile M.A. Nonsurgical Treatment of Ankle Arthritis Clin. Clin-Podiatr Med Surg. 2017; 34(4): 415-423. doi: 10.1016/j.cpm.2017.06.001. Epub 2017 Aug 2.

- Prado M.P., Kennedy J.G., Raduan F., Nery C. Diagnosis and treatment of osteochondral lesions of the ankle: current concepts. Rev Bras Ortop. 2016; 51(5): 489-500. doi: 10.1016/j.rboe.2016.08.007.

- Stufkens S.A., Knupp M., Horisberger M. et al. Cartilage Lesions and the Development of Osteoarthritis After Internal Fixation of Ankle Fractures: A Prospective Study // J Bone Joint Surg. Am. Feb 2010; 92 (2): 279-286. DOI: 10.2106/JBJS.H.01635.

- Данилов А.Б. Ноцицептивная и нейропатическая боль. Болевые синдромы в неврологической практике/ под ред. проф. В.Л. Голубева.- М.: МЕД пресс-информ, 2010; 33–43. [DanilovA.B. Nociceptivnaja i nejropaticheskaja bol’. Bolevye sindromy v nevrologicheskoj praktike/ podred. prof. V.L. Golubeva.- M.: MED press-inform. 2010; 33–43].

- Twycross, R.D. Strong opioids and the relief of cancer pain .Information for patients, families and friends /R.D. Twycross. – UK: Lightning Source. 2013; 45. DOI:10.22141/2224-0586.3.98.2019.165499.

- Rodic, D., Meyer, A. H., Meinlschmidt, G. The association between depressive symptoms and physical diseases in Switzerland: A cross-sectional general population study. Frontiers in Public Health. 2015; 3 (9): 47. DOI. org/10.3389/fpubh.2015.00047.

- Sommer, C.L. Pain 2016: Refresher Courses /C.L. Sommer, M.S. Wallace, S.P. Cohen, M. Kress. 16th World Congress on Pain. 2016; (1):12–16. DOI:10.5772/intechopen.69655.

- Вознесенская Т.Г. Хроническая боль и депрессия. Фарматека. 2008; 6(160):10–15. [Voznesenskaja T.G. Hronicheskajabol’ i depressija. Farmateka. 2008; 6(160): 10–15]

- Халикова Е.Ю. Нейропатическая боль как компонент острой и хронической постоперационной и посттравматической боли: от диагностики к рациональной фармакотерапии. Русский медицинский журнал. 2014; (2): 38-42. [Halikova E.Ju. Neuropathic pain as a component of acute and chronic post-operation and post-traumatic pain: from diagnostics to rational pharmacotherapy. Russian Medical Journal. 2014; (2): 38-42]

- Biro, D. The Language of Pain: Finding Words, Compassion, and Relief. JAMA The Journal of the American Medical Association. 2010; 303(18):1865-1866. DOI:10.1001/jama.2010.600.

- ApkarianA.V., HashmiJ.A., BalikiM.N. Pain and the brain: specificity and plasticity of the brain in clinical chronic pain. 2011; 152(3): 49-64. DOI:10.1016/j.pain.2010.11.010. Epub 2010 Dec 13.

- Van Dijk C.N. Ankle arthroscopy: Techniques developed by the Amsterdam foot and ankle school. Springer-VerlagBerlin Heidelberg. 2014; 149-184.

- Kerkhoffs G.M., Reilingh M.L., Gerards R.M., de Leeuw P.A. Lift, drill, fill and fix (LDFF): a new arthroscopic treatment for talar osteochondral defects. Knee Surg Sports TraumatolArthrosc. 2016; 24(4): 1265-1271. doi: 10.1007/s00167-014-3057-7.

- Beck А.Т. An Inventory for Measuring Depression / A.T. Beck, C.H. Ward, M. Mendelson [et al.] Arch. Gen. Psych. 1961; 4(6): 58–61. DOI: 10.1001/archpsyc.1961.01710120031004.

- Gracely R. H., Dubner R. Reliability and validity of verbal descriptor scales of painfulness. Pain. 1987; 29(2):175-185. DOI: 10.1016/0304-3959(87)91034-7.

- Ханин Ю.Л. Краткое руководство к шкале реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера. - Ленинград. 1976; 18. [Hanin Ju.L. Kratkoe rukovodstvo k shkale reaktivnoj i lichnostnoj trevozhnosti Ch.D. Spilbergera. - Leningrad. 1976; 18].