Влияние ботанического состава пастбищных агрофитоценозов на урожайность многолетних трав

Автор: Столярчук Елизавета Игоревна, Вахрушева Вера Викторовна

Журнал: АгроЗооТехника @azt-journal

Рубрика: Общее земледелие и растениеводство

Статья в выпуске: 4 т.3, 2020 года.

Бесплатный доступ

В Российской Федерации на 2019 год пастбища занимают 57,2 млн га, что составляет 28,9% от общей площади сельскохозяйственных угодий. Большая разнородность как почвенных, так и климатических условий на территории Российской Федерации делает невозможным существование универсальной смеси трав для пастбищ всей страны. Правильное соотношение компонентов многовидового агрофитоценоза пастбища поможет обеспечить животноводство требуемым объемом корма. В связи с этим подбор сельскохозяйственных культур для пастбищного использования является актуальной задачей современного кормопроизводства. Цель работы - определить влияние ботанического состава пастбищных агрофитоценозов разных типов на урожайность многолетних трав в условиях Нечерноземной зоны. Исследования проводились в 2017-2020 гг. на опытном поле СЗНИИМЛПХ - обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН. Почва опытного поля осушенная, дерново-подзолистая и среднесуглинистая. Окультуренность средняя. В опыте заложено 10 вариантов в трехкратной повторности. В ходе исследований было установлено, что в травостоях из многолетних злаковых трав чаще других доминировали фестулолиум, райграс, овсяница, а при включении бобовых компонентов - клевер луговой и ползучий. Наиболее сильными конкурентами по отношению к сорным растениям являются травосмеси с двумя видами клевера. Слабо подавляют несеяные виды травосмеси, состоящие из злаковых и клевера лугового, особенно во второй и третий год пользования. Травосмесь, состоящая из овсяницы луговой, тимофеевки и мятлика, не имеет статистически значимого различия по урожайности сухого вещества с другими вариантами опыта, включающими в себя только злаковые травы или сочетание злаковых и клевера лугового. Достоверно отличающимися от контроля стали варианты, включающие в себя злаковые травы в сочетании с двумя видами клевера. Их урожайность составляет 9,03 и 8,76 т/га соответственно, что на 25% больше контрольного варианта.

Пастбищный агрофитоценоз, урожайность, ботанический состав, травосмесь, клевер ползучий, фестулолиум, райграс

Короткий адрес: https://sciup.org/147225617

IDR: 147225617 | УДК: 633.2.031 | DOI: 10.15838/alt.2020.3.4.5

Текст научной статьи Влияние ботанического состава пастбищных агрофитоценозов на урожайность многолетних трав

В Российской Федерации на 2019 год пастбища занимали 57,2 млн га, что составляет 28,9% от общей площади сельскохозяйственных угодий [1]. В этот процент входят как естественные, так и культурные пастбища, которые создаются путем посева одной или множества сельскохозяйственных культур [2]. Корм, получаемый с культурных пастбищ, называют биологически полноценным в силу его высокой питательности и переваримости [3]. Культурные пастбища, как было сказано ранее, могут быть монокультурными и состоящими из смеси трав. Исследования показывают, что монокультура уступает по урожайности и ряду других показателей многовидовым посевам, особенно смесям, в составе которых есть бобовые, даже несмотря на внутривидовую конкуренцию [4]. Пастбища с преобладанием злаковых характеризуются большим содержанием клетчатки, а с преобладанием бобовых – протеина [5]. Известно, что в процессе использования пастбищных культур их ботанический состав подвержен изменению в зависимости от цикла отчуждения и вида трав [6]. В науке в целом установлены определенные характерные особенности взаимодействия в различных агрофитоценозах таких видов трав, как райграс пастбищный, овсяница луговая, тимофеевка луговая и др. Так, райграс пастбищный в одно- или многовидовом посеве характеризуется устойчивостью на протяжении до 4–6 лет, его доля в среднем может составлять от 43 до 60%, затем он сокращает свое участие в травостое в зависимости от состава трав. Райграс относят к ценотически устойчивым культурам [6; 7]. Райграс пастбищный или фестулолиум в двукомпонентной смеси с овсяницей луговой, мятликом луговым в первые несколько лет жизни будут занимать господствующее положение [7]. Некоторые исследователи отмеча- ют, что в целом различные сорта райграса значительно более урожайны, чем, например, тимофеевка [8]. Перечисленные факторы, а также высокая питательность, позволяют относить райграс пастбищный к наиболее важным и ценным пастбищным культурам умеренного климата [9]. Овсяница луговая часто подавляется райграсом, особенно после первого цикла стравливания. Доминирование овсяницы луговой обеспечивается ее совместным выращиванием с такими культурами, как тимофеевка луговая и ежа сборная (до 68% по массе за пастбищный сезон) [10]. Тимофеевку луговую относят к культуре, не являющейся сильным конкурентом при смешанных посевах, но при этом она дает хорошую возможность развиваться медленнорастущему мятлику луговому и тем самым создавать стабильные луга. Мятлик луговой хорошо реализует свой потенциал на высокоплодородных почвах, лучше приспособлен к засухе, чем райграс, и поэтому в определенных условиях он привлекательнее райграса. В связи с этим луга, в основе трав которых находятся мятлик и тимофеевка, по урожайности и устойчивости могут превосходить многокомпонентные луга, где доминирующим видом выступает райграс [9].

Помимо видовой принадлежности многолетних трав на доминирование того или иного вида в травостое оказывает влияние минеральное питание растений. Так, посев тимофеевки совместно с овсяницей при полных дозах удобрения увеличивает урожайность последней и снижает долю участия тимофеевки [10]. Частота стравливания или имитационного скашивания может также являться лимитирующим фактором для одних культур и не оказывать существенного воздействия на другие. Например, канадские ученые установили, что в условиях Восточной Канады клевер белый в смесях со злаковыми плохо приспособлен к частому отчуждению.

Ими же было выявлено, что имитационное скашивание и выпас скота в течение пяти лет после посева оказывали не одинаковое влияние на состояние трав [11]. Доля бобовых в травостоях возрастает после второго и последующих отчуждений. При этом бобовые в пастбищном травостое обеспечивают лучшую переваримость протеина. Клевер ползучий сорта «Луговик» повышает обеспеченность перевари-мым протеином до 63 г в расчете на одну кормовую единицу [12]. Это объясняется тем, что злаковые травы получают азот не только из почвы, но и из бобовых. В целом бобово-злаковые травостои более устойчивы и лучше адаптируются к условиям окружающей среды [10]. Большую роль в существовании долголетних пастбищных агрофитоценозов (от 14 и более лет) играет сочетание райграса и фестулолиума с дополняющими вегетативно возобновляемыми культурами, такими как ежа сборная и мятлик луговой [13].

Перечисленные выше особенности взаимодействия трав в многокомпонентных смесях указывают на существование зависимостей между ботаническим составом и развитием конкретного вида трав в агрофитоценозах. Принимая во внимание то, что рациональная организация кормопроизводства предполагает использование специализированных видов и сортов пастбищных трав для каждой почвенно-климатической зоны с учетом зоотехнических требований к кормам [14], подбор оптимальных по ботаническому составу травосмесей становится особенно актуальным. Большая разнородность как почвенных, так и климатических условий на территории Российской Федерации делает невозможным существование универсальной смеси трав для всей страны [15]. Правильное соотношение компонентов многовидового агрофитоценоза пастбища поможет поддержать его долголетие не один год (теоретически возможное долголетие может достигать 23 лет [13]), снизить затраты на перезалужение и обеспечить животноводство требуемым объемом пастбищного корма. В связи с этим проблема подбора сельскохозяйственных культур и их сортов для пастбищного использования является актуальной задачей современного кормопроизводства.

Цель исследований – определить влияние ботанического состава пастбищных агрофитоценозов разных типов на урожайность многолетних трав в условиях Нечерноземной зоны.

Задачи:

– заложить и провести полевой опыт;

– рассчитать урожайность сухого вещества пастбищных агрофитоценозов с различным содержанием видов многолетних трав;

– установить ботанический состав каждого агрофитоценоза.

Новизна исследований заключается в выявлении закономерностей между формированием ботанического состава многокомпонентных пастбищных агрофитоценозов, созданных на основе злаковых и бобово-злаковых травосмесей, и урожайностью сухого вещества в условиях дерново-подзолистых почв Вологодской области.

Материалы и методика исследований

Исследования проводились в 2017–2020 гг. на опытном поле СЗНИИМЛПХ – обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН, расположенном в д. Дитятьево Вологодской области. Почва опытного поля осушенная, дерново-подзолистая и среднесуглинистая. Окультуренность средняя. В опыте заложено 10 вариантов в трехкратной повторности. Размещение делянок систематическое. Площадь одной делянки – 11 м2. Схема опыта с перечнем видов, нормами высева и дозами внесенных удобрений представлена в табл. 1.

Таблица 1. Схема опыта

|

№ |

Культура |

Норма высева, кг/га |

Удобрения, дозы |

|

1 |

Овсяница луговая + тимофеевка луговая + мятлик луговой |

12+8+4 |

Без удобрений |

|

2 |

Овсяница луговая + тимофеевка луговая + мятлик луговой (контроль) |

12+8+4 |

N120 P60 K90 |

|

3 |

Райграс пастбищный + овсяница луговая + тимофеевка луговая + мятлик луговой |

6+12+8+2 |

N120 P60 K90 |

|

4 |

Фестулолиум + овсяница луговая + тимофеевка луговая + мятлик луговой |

6+12+8+2 |

N120 P60 K90 |

|

5 |

Фестулолиум + райграс пастбищный + овсяница луговая + тимофеевка луговая + мятлик луговой |

6+6+12+8+2 |

N120 P60 K90 |

|

6 |

Фестулолиум + райграс пастбищный+ овсяница луговая + тимофеевка луговая + мятлик луговой |

6+6+12+8+2 |

N120 P60 K90 |

|

7 |

Райграс пастбищный + овсяница луговая + тимофеевка луговая + мятлик луговой + клевер луговой |

6+12+8+5+6 |

N120 P60 K90 |

|

8 |

Фестулолиум + овсяница луговая + тимофеевка луговая + клевер луговой + кострец безостый |

6+12+8+5+6 |

N45 P60 K90 |

|

9 |

Фестулолиум + овсяница луговая + тимофеевка луговая + мятлик луговой + клевер луговой + клевер ползучий |

6+12+8+2+5+4 |

N45 P60 K90 |

|

10 |

Райграс пастбищный + овсяница луговая + тимофеевка луговая + мятлик луговой + клевер луговой + клевер ползучий |

6+12+8+2+5+4 |

N45 P60 K90 |

|

Источник: составлено по результатам исследований СЗНИИМЛПХ. |

|||

Подготовка почвы включала в себя зяблевую вспашку, культивацию с боронованием (двукратную) и прикатывание. Посев травосмесей производился 13 мая в 2017 году, совместно с внесением минеральных удобрений в соответствии со схемой опыта и последующим прикатыванием. Способ посева – сплошной рядовой. В год посева проводилось однократное скашивание. В последующие годы осуществлялись имитация стравливания путем скашивания 4–5 раз за вегетационный период, прополка и подкормка минеральными удобрениями. За каждый цикл стравливания определялась урожайность трав и производилась оценка травостоя по ботаническому составу методом весового анализа. Обработка результатов исследования определялась по методике Б.А. Доспехова.

В 2017 году наблюдалась недостаточная тепло- и влагообеспеченность, количество осадков было избыточным, что неблагоприятно сказалось на травах. В 2018 году во время возобновления вегетации и в период роста трав первого цикла стравливания также фиксировался дефицит тепла и влаги. После первого цикла установился нормальный температурный режим, что положительно повлияло на рост и развитие растений. Тепло- и влагообес-печенность первой половины 2019 года оказалась недостаточной для формирования хорошего урожая трав. Затем было отмечено избыточное выпадение осадков, в совокупности с предшествующей засухой снизившее урожайность трав. Следующий (2020) год характеризовался отличной тепло- и умеренной влагообеспечен-ностью в первом и втором укосе, а затем снижением температуры и увеличением количества выпавших осадков.

Результатыисследований

Рассмотрим среднюю урожайность сухого вещества за 2018–2020 гг. (табл. 2).

Таблица 2. Средняя урожайность сухого вещества за 2018–2020 гг.

|

Вариант |

Средняя урожайность сухого вещества |

|

|

урожайность, т/га |

к контролю, т |

|

|

1 |

3,25 |

-3,87 |

|

2 (контроль) |

7,12 |

– |

|

3 |

6,94 |

-0,18 |

|

4 |

7,33 |

0,21 |

|

5 |

7,14 |

0,02 |

|

6 |

8,16 |

1,04 |

|

7 |

7,45 |

0,33 |

|

8 |

7,83 |

0,71 |

|

9 |

9,03 |

1,91 |

|

10 |

8,76 |

1,64 |

|

НСР 0,5 |

1,29 |

|

|

Источник: составлено по результатам исследований СЗНИИМЛПХ. |

||

Трехгодовые исследования показывают, что по средней урожайности сухого вещества статистически значимо от контрольного варианта отличались злаково-бобовые травосмеси, которые включали в себя варианты 9 и 10. Урожайность сухого вещества контрольного варианта составила 7,12 т/га, в то время как у 9 и 10 – 9,03 и 8,76 т/га соответственно. В среднем их урожайность превышала контроль на 25%.

Состоящие только из злаковых или с включением одного вида бобовых варианты 3–8 не имеют статистически значимой разницы в урожайности сухого вещества при сравнении их с контролем.

Самые низкие показатели урожайности, при этом существенно отличающиеся от контроля, зафиксированы у варианта 1 (3,25 т/га), состоящего из тех же культур, что и контроль. В нем отсутствовали вносимые минеральные удобрения, тогда как под все остальные варианты внесены рекомендуемые дозы. Его включение в схему опыта было необходимо для демонстрации роли минеральных удобрений в формировании ботанического состава и урожайности многолетних трав в агрофитоценозах.

Рассмотрим подробнее ботанический состав и другие особенности контрольного, выделившихся по урожайности и всех остальных вариантов.

Достаточно распространенной для СевероЗападного региона является трехкомпонентная травосмесь, состоящая из овсяницы луговой, тимофеевки луговой и мятлика. По этой причине она выбрана в качестве контрольного варианта.

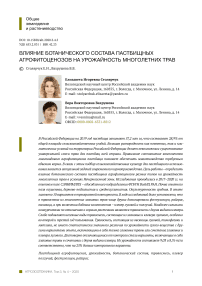

В первые два года пользования и третий год жизни травостоев овсяница луговая, высеянная в количестве 50% от общей массы семян в травосмеси, была доминирующей культурой, ее доля за 2018–2019 гг. составила примерно 50%. Затем в большей степени в формировании травостоя участвовали мятлик и тимофеевка. Сорная растительность не полностью, но в большинстве своем подавлялась данными видами трав, в связи с чем содержание несеяных видов не превышало 8% (рис. 1).

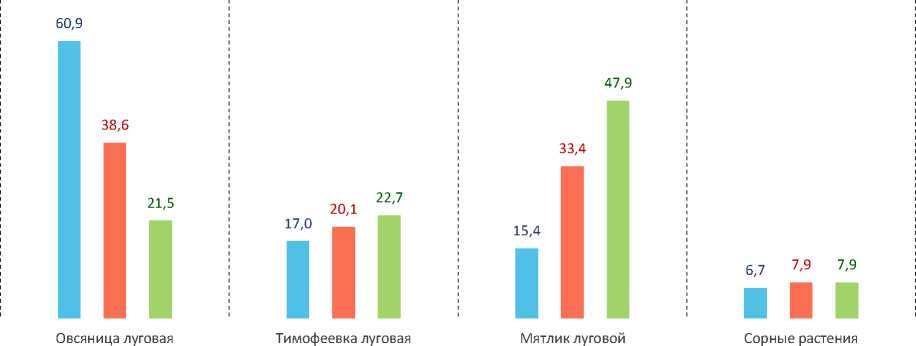

При исключении минеральных удобрений, как это было сделано в варианте 1, несеяные виды трав чувствовали себя намного лучше, их среднее участие в травостое возрастало и доходило до значения 25% (рис. 2).

■ 2018 год (1 г.п.)

■ 2019 (2 г.п.)

■ 2020 (3 г.п.)

Рис. 1. Распределение видов трав контрольного варианта с удобрениями по годам исследований (2018–2020 гг.), %

Источник: составлено по результатам исследований СЗНИИМЛПХ.

■ 2018 год (1 г.п.) ■ 2019 (2 г.п.) ■ 2020 (3 г.п.)

Рис. 2. Распределение видов трав контрольного варианта без удобрений по годам исследований (2018–2020 гг.), %

Источник: составлено по результатам исследований СЗНИИМЛПХ.

При рассмотрении вариантов, которые не выделились по урожайности сухого вещества, можно сделать следующие заключения. Вариант 3 (состоящий из райграса, овсяницы, тимофеевки и мятлика) характеризовался большой долей участия в травостое райграса и мятлика, тогда как вариант 4 (включающий вместо райграса фестулолиум) был благоприятнее для развития фестулолиума и овсяницы. При этом урожайность варианта 3 была ниже, чем варианта 4 (6,94 и 7,33 т/га соответственно), а количество сорняков держалось примерно на уровне контроля (8%).

Интересно, что включение пятого компонента в виде райграса в смесь, состоящую из фестулолиума, овсяницы, тимофеевки и мятлика, не прибавляет урожайность на статистически достоверном уровне. Данные смеси были показаны в вариантах 5 и 6. В среднем их урожайность составляет 7,65 т/га. В этих вариантах наиболее комфортно себя чувствуют фестулолиум, мятлик и овсяница, в зависимости от года пользования и цикла стравливания. При этом среднее количество несеяных видов в двух указанных вариантах больше, чем в контроле, их доля составляла более 12%.

Вариант 7 имел в своем составе следующий перечень видов: овсяница, тимофеевка, райграс, кострец и клевер луговой. Урожайность данной травосмеси равняется 7,45 т/га, при замене райграса на фесту-лолиум (вариант 8) она немного увеличивается (на 0,38 т/га) и составляет 7,83 т/га. В травосмеси вариантов 7 и 8 в первый год пользования четко прослеживается преобладание клевера лугового, а уже в последующие годы его постепенно сменяют злаки, такие как райграс или фестулоли-ум, в зависимости от состава травосмеси. К третьему году пользования доля сорных растений может достигать 13–15%, тогда как в первый год их количество ничтожно.

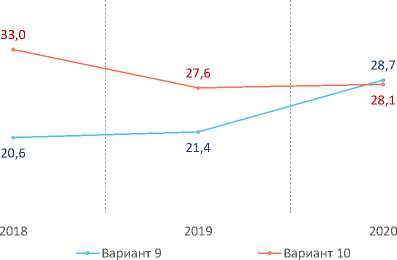

Как было сказано ранее, статистически значимыми с точки зрения урожайности сухого вещества стали 9 и 10 варианты. Схема опыта (см. табл. 1) показывает, что это единственные варианты, в которых присутствует сразу два вида клевера: клевер луговой (красный) и клевер ползучий (белый). При этом из всех десяти вариантов самым урожайным является вариант 9, состоящий из фестулоли-ума, овсяницы луговой, тимофеевки, мятлика, клевера лугового и ползучего

(в варианте 10 фестулолиум заменен на райграс пастбищный).

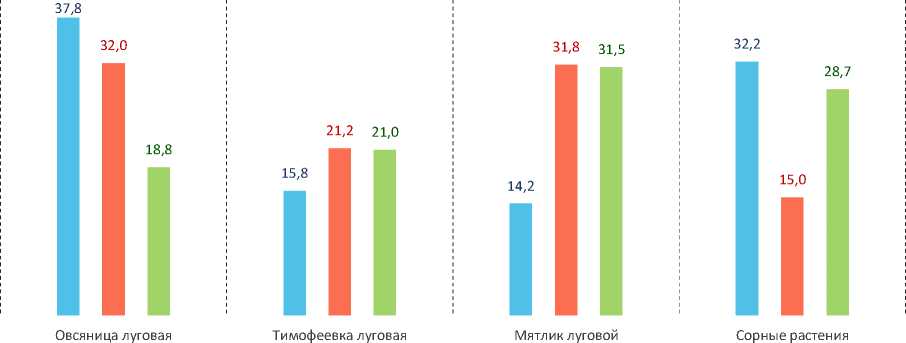

Высокий уровень выпадения осадков мог повлиять на конкурентоспособность клевера белого, благодаря его устойчивости к избыточному увлажнению, тем самым увеличив урожайность всего травостоя в целом. Процентное содержание клевера белого в 9 и 10 вариантах в среднем составило около 24 и 30% соответственно (рис. 3), в то время как соотношение высеянных семян – по 10% в каждом варианте.

Рис. 3. Динамика содержания клевера ползучего за 2018–2020 гг., %

Источник: составлено по результатам исследований СЗНИИМЛПХ.

При этом клевер белый был доминирующим видом не во всех, но в определенной части циклов стравливания на протяжении всех лет, особенно эта тенденция характерна для 3 и 4 циклов. В других же случаях доминантами могли выступать райграс или фестулолиум в зависимости от травосмеси, а также клевер луговой и другие злаки. Такое сочетание многолетних трав хорошо подавляет сорную растительность: ее приблизительное количество за все годы и циклы стравливания держалось на уровне 1,5%, что ниже, чем в контрольном варианте, на 6,5%.

Выводы

В ходе исследований по изучению влияния ботанического состава пастбищных агрофитоценозов на урожайность много- летних трав за 2018–2020 гг. установлено следующее.

-

1. В травостоях из многолетних злаковых трав наиболее часто доминирующими видами были фестулолиум, райграс, а при их отсутствии, как в контрольном варианте, овсяница луговая. При составлении смесей из клевера лугового и злаковых доминирующее положение клевера к третьему году пользования сходит к минимуму, а вместо него получают распространение наиболее конкурентоспособные злаковые травы. При включении в травосмесь клевера белого следует ожидать, что он будет активно конкурировать с другими травами.

-

2. Наиболее сильными конкурентами по отношению к сорным растениям являются травосмеси с двумя видами клевера (варианты 9 и 10), способные подавить сорняки до количества 1,5%, в то время как варианты 7 и 8, состоящие из злаковых и клевера лугового, во второй и третий год пользования характеризуются нарастающим увеличением сорной растительности. Ее доля в травостое может доходить до 15%. В вариантах 5 и 6 (фестулолиум и райграс с другими злаковыми травами) сорняки держались на уровне около 12%. При исключении из травостоя райграса или фестулолиума (варианты 3 и 4) количество несеяных видов снижалось до уровня контроля и составляло 8%. Отсутствие минеральных удобрений способно существенно снизить урожайность и увеличить долю сорной растительности в травостое примерно до 25%.

-

3. Травосмесь из овсяницы луговой, тимофеевки и мятлика не показала статистически значимых различий по урожайности сухого вещества с другими вариантами опыта, включающими в себя только злаковые травы или сочетание злаковых и клевера лугового.

-

4. Достоверно отличающимися от контроля являются варианты 9 и 10. Их урожайность составляет 9,03 и 8,76 т/га соответ-

- ственно, что на 25% больше контрольного варианта. Такая разница в урожайности во многом определилась участием клевера ползучего в травостое. При этом сочетание видов в варианте 9, в который входят фесту-лолиум (тогда как в вариант 10 – райграс), овсяница луговая, тимофеевка, мятлик, клевер луговой и ползучий, дает наибольшую прибавку к урожайности (1,91 т/га).

Включение в пастбищные агрофитоценозы оптимальных по урожайности и ботаническому составу видов трав позволит эффективно использовать занятые под пастбища земли для получения высококачественного пастбищного корма, а также удовлетворения потребности сельскохозяйственных животных в сочных кормах.

Список литературы Влияние ботанического состава пастбищных агрофитоценозов на урожайность многолетних трав

- Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2016 году. М.: ФГБНУ ≪Росинформагротех≫, 2018. 240 с.

- Рядчиков В.Г. Производство и использование объемистых кормов // Эффективное животноводство. 2016. № 5 (127).

- Кулаков В. Энергопротеиновая питательность травы злаковых пастбищ // Молочное и мясное скотоводство. 2009. № 4. С. 13–14. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_12916003_52064950.pdf (дата обращения 30.10.2020).

- Cox S., Peel M.D., Creech J.E., Waldron B.L., Eun J.-S., Zobell D.R., Miller R.L., Snyder D.L. Forage production of grass-legume binary mixtures on Intermountain Western USA irrigated pastures. Crop Science, 2017, vol. 57, iss. 3. DOI: https://doi.org/10.2135/cropsci2016.04.0235

- Tessema Z.K., Feleke B.S. Yield, yield dynamics and nutritional quality of grass-legume mixed pasture. Journal of Animal and Plant Sciences, 2018, vol. 28, iss. 1, pp. 155–164. URL: http://www.thejaps.org.pk/.../21.pdf

- Формирование продукционного процесса пастбищных травостоев на осушаемых почвах в зависимости от их видового состава / Н.И. Иванова [и др.] // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2018. Т. 64. № 3. С. 56–61. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-produktsionnogo-protsessa-pastbischnyh-travostoev-na-osushaemyh-pochvah-v-zavisimostiot-ih-vidovogo-sostava/viewer

- Привалова К.Н. Эффективность производства корма на пастбищах с райграсовыми травостоями // Многофункциональное адаптивное кормопроизводство. 2015. С. 24–29.

- McElroy M.S., Papadopoulos Y.A., Glover K.E., Dong Z., Fillmore S.A.E., Johnstonaa M.O. Interactions between cultivars of legume species (Trifolium pretense L., Medicago sativa L.) and grasses (Phleum pretense L., Lolium perenne L.) under different nitrogen levels. Canadian Journal of Plant Science, 2016. DOI: https://doi.org/10.1139/cjps-2016-0130

- Becker T., Isselstein J., Jurschik R., Benke M., Kayser M. Performance of Modern Varieties of Festuca arundinacea and Phleum pratense as an Alternative to Lolium perenne in Intensively Managed Sown Grasslands. Agronomy, 2020, vol. 10 (4), p. 540. Available at: https://doi.org/10.3390/agronomy10040540

- Кулаков В.А., Алтунин Д.А. Особенности формирования агрофитоценозов с участием ов яницы луговой и их продуктивность в условиях интенсивного пастбищного использования и азотного удобрения // Совмещенные посевы полевых культур в севообороте агроландша. 2016. С. 52–56. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25901519_61029794.pdf

- Belanger G., Tremblay G., Papadopoulos Y., Duynisveld J., Lajeunesse J., Lafreniere C., Fillmore S.A.E. Yield and nutritive value of binary legume-grass mixtures under grazing or frequent cutting. Canadian Journal of Plant Science, 2017, vol. 98, no. 2, pp. 395–407. URL: https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/CJPS-2017-0183

- Кутузова А.А., Проворная Е.Е., Цыбенко Н.С. Влияние видов и сортов бобовых трав на продуктивность пастбищ и качество корма в Нечерноземной зоне // Современные проблемы адаптации (Жученковские чтения IV), ч. II, 2018. URL: http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/24628/1/Zhuchenkovskie_chteniya_18.pdf#page=157

- Привалова К.Н., Каримов Р.Р. Агроэнергетическая эффективность производства пастбищного корма на долголетних райграсовых и фестулолиумовых травостоях // Доклады ТСХА: сб. ст. 2016. Вып. 288. Ч. I. URL: http://www.eecca-water.net/file/doklady-tsha-288-1-2016.pdf#page=114

- Дронова Т.Н., Бурцева Н.И., Парамонова В.А. Состояние и пути улучшения природных кормовых угодий // Орошаемое земледелие. 2016. № 3. С. 13–14. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_29147945_57781960.pdf

- Косолапов В.М., Костенко С.И., Пилипко С.В. Направления и задачи селекции кормовых трав в России // Достижение науки и техники АПК. 2018. № 2 (32). С. 21–24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-i-zadachi-selektsii-kormovyh-trav-v-rossii/viewer