Влияние длительной двигательной специализации в барьерном беге на биокинематические показатели нормальной статики опорно-двигательного аппарата

Автор: Семченко Антон Александрович, Ненашева Анна Валерьевна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: S т.17, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: определить влияние длительной двигательной специализации в барьерном беге на биокинематические показатели опорно-двигательного аппарата. Материалы и методы. В исследовании на добровольной основе принимали участие барьеристы высокой и высшей квалификации в количестве 12 человек. В качестве контрольной группы выступили магистры первого курса, не занимающиеся профессиональным спортом, в количестве 30 человек. Средний возраст составил 22,8 ± 0,25 лет. Оценка биокинематических характеристик позвоночного столба, пояса верхних и нижних конечностей производилась с использованием механизированного комплекса «3D-Сканер» (Россия). Результаты. Установлено, что для барьеристов высокой квалификации характерна умеренная сглаженность грудного кифоза (р ≤ 0,05) и незначительная гипермобильность тазовых костей (р ≤ 0,05) в периоды базовой и специальной подготовки; увеличение максимальной подвижности костей надплечевой оси на этапах специальной подготовки (р ≤ 0,05); одностороннее укорочение m. trapecius, m. levator scapulae, m. quadratus lumborum (р ≤ 0,05 - p ≤ 0,001); расслабление m. latissimus dorsi с одной стороны на фоне ее тетануса с другой (р ≤ 0,05); одностороннее укорочение m. obliguus abdommis intemus & m. abdommis eksternus (p ≤ 0,01). Заключение. Комплекс полученных на ключевых этапах системы тренировочно-соревновательной подготовки биокинематических данных у спортсменов, специализирующихся в барьерном беге, позволяет установить ключевые особенности функционирования позвоночных структур и пассивной части опорно-двигательного аппарата в целом, исключая лучевую нагрузку, что дает возможность своевременно предпринять корригирующие действия для сохранения функциональной активности двигательной системы и в конечном итоге максимизировать потенциал барьериста в условиях специфической тренировочной и соревновательной среды.

Барьерный бег, двигательный профиль, позвоночный столб, плечевой и тазовый пояс, трехмерное сканирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147153385

IDR: 147153385 | УДК: 612.769 | DOI: 10.14529/hsm17s07

Текст научной статьи Влияние длительной двигательной специализации в барьерном беге на биокинематические показатели нормальной статики опорно-двигательного аппарата

Введение. Из разнообразия нозологических групп профессиональных заболеваний и патофизиологических состояний среди спортсменов скоростно-силовых видов легкой атлетики на первый план выдвигаются воспалительные и дегенеративные заболевания опорнодвигательного аппарата, которые у представителей «королевы спорта» встречаются чаще на 31,1 % в сравнении с представителями других спортивных специализаций [2, 5, 6, 11]. В частности, по мнению J. Iskra (2007), характер и специфические особенности биомеханики барьерного бега оказывают негативное влияние на архитектонику локомоторной системы при форсированной стратегии подготовки спортсменов в этой легкоатлетической дисциплине [7–9]. Тем не менее проблема потенциального патобиомеханического воздействия факторов специфической тренировочной среды в беге с барьерами остается малоизучен- ной [1, 4, 10] и к настоящему времени отсутствуют научные данные о степени функциональных изменений нормальной статики опорнодвигательного аппарата при длительной двигательной специализации в барьерном беге.

Материал и методы. Исследования проводились на базе Научно-исследовательского центра спортивной науки и кафедры теории и методики физической культуры и спорта Института спорта, туризма и сервиса ЮжноУральского государственного университета. В исследовании на добровольной основе принимали участие спортсмены-барьеристы высокой квалификации в количестве 12 человек (2 мастера спорта международного класса, 3 мастера спорта РФ, 4 кандидата в мастера спорта и 3 атлета, имеющих первый взрослый спортивный разряд; средний стаж специализации в барьерном беге составил 9,14 ± 0,02 лет).

В качестве контрольной группы выступи- ли магистры первого курса, не занимающиеся профессиональным спортом, в количестве 30 человек. Средний возраст участников исследования составил 22,8 ± 0,25 лет.

В вышеуказанных группах была проведена оценка биокинематических характеристик позвоночного столба, пояса верхних и нижних конечностей с использованием механизированного комплекса «3D-Сканер» (Россия, рег. уд. № ФС 022а2006/3226-06 от 29.05.2006 г.).

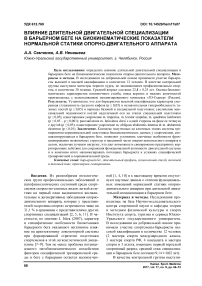

Обследование генеральной и контрольной выборок проводилось нами последовательно по ряду костных ориентиров (верхние подвздошные ости, акромионы, лямбда, остистые отростки позвонков), которые определялись пальпаторно и фиксировались на теле кожным маркером в свободной вертикальной стойке. Трехмерные модели регистрировали в трех функциональных положениях: стоя (при максимальном действии гравитационных сил); сидя (для элиминации влияния функциональной длины нижних конечностей); лежа на животе (для исключения действия гравитационных сил). После чего полученные результаты были подвергнуты сравнительному анализу по трем проекциям с целью выявления асимметрии между ключевыми звеньями опорно-двигательной системы: фронтальная плоскость (проекция XZ); сагиттальная плоскость (проекция YZ); горизонтальная плоскость (проекция XY).

Математико-статистический анализ результатов исследования осуществлялся с использованием пакета программ Statistica 10.0. Достоверность различий определялась по таблице вероятностей р(t) ≥ (t1), по распределению Стьюдента. Критическое значение уровня статистической значимости принималось равным 0,05. Дескриптивные статистики в тексте представлены как M ± m, где M – среднее арифметическое, а m – ошибка средней [3]. Исследования проводились на базовом, специальном и соревновательном этапах системы тренировочно-соревновательной подготовки барьеристов. Организация исследования регламентировалась протоколом Конвенции Совета Европы «О правах человека и биомедицине» (1999) и Хельсинской Декларацией Всемирной медицинской ассоциации (редакция 2013 г.) [12]. Обязательным условием являлось отсутствие у обследуемых жалоб на состояние здоровья и острых форм дегенеративных и ревматических заболеваний опорнодвигательного аппарата.

В контексте данного исследования мы оценивали степень функциональных изменений нормальной статики опорно-двигательного аппарата в общем аспекте сравнительного анализа выборки мужчин зрелого возраста и спортсменов-барьеристов высокой и высшей квалификации и, в частности, в динамике системы тренировочно-соревновательной подготовки, выявляя тенденции в изменениях пространственных характеристик позвоночного столба, плечевого и тазового поясов в генеральной выборке бегунов с барьерами.

Результаты исследования. Сравнительный анализ трехмерных моделей пространственного взаимоотношения ключевых сегментов опорно-двигательного аппарата в обследуемых группах (см. рисунок) позволил нам выявить ряд функциональных особенностей, характерных для длительной двигательной специализации в барьерном беге: одностороннее укорочение верхней трапециевидной мышцы ( m. trapecius ) (р ≤ 0,05); расслабление широчайшей мышцы спины ( m. latissimus dorsi ) с одной стороны на фоне ее тетануса с другой (р ≤ 0,05); одностороннее укорочение внутренней и наружной косых мышцы живота ( m. obliguus abdommis intemus & m. abdommis eksternus ) (p ≤ 0,01); одностороннее укорочение мышцы поднимающей лопатку ( m. levator scapulae ), и квадратной мышцы поясницы ( m. quadratus lumborum ) (p ≤ 0,001).

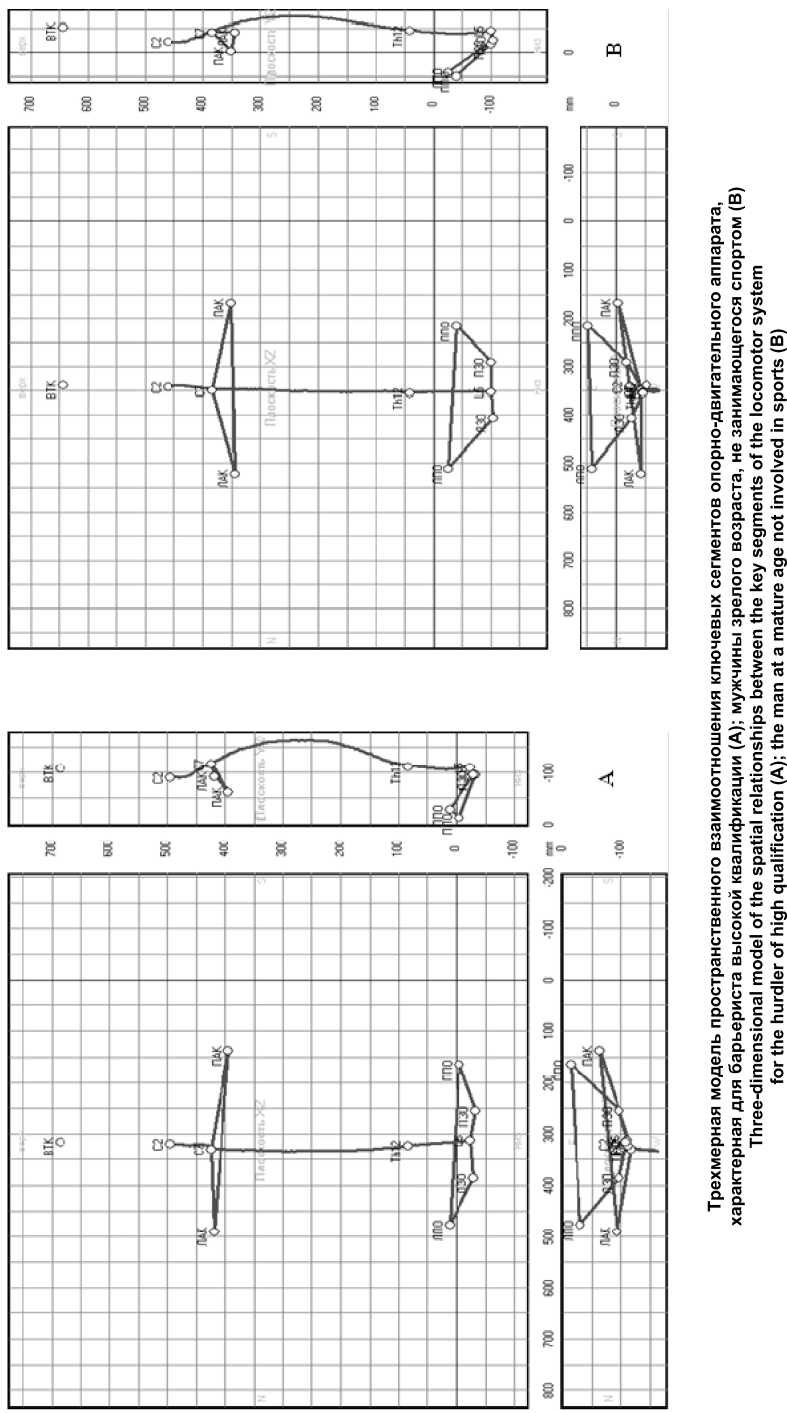

При исследовании влияния специфических тренировочных и соревновательных факторов на биокинематические показатели позвоночного столба, плечевых и тазовых костей обследуемой выборки спортсменов нами были получены следующие результаты, представленные в таблице.

При анализе фронтальной и сагиттальной проекций в динамике исследуемых периодов у обследуемых барьеристов не было выявлено достоверных линейных смещений в длиннот-ных показателях хорды шейного (С 1 –С 7 ), грудного (С 7 –Th 12 ) и поясничного (Th 12 –L 5 ) отделов позвоночника.

Сканирование сегментов пассивной части опорно-двигательного аппарата обследуемых барьеристов на этапах базовой и специальной подготовки показало наличие умеренной сглаженности грудного кифоза (р ≤ 0,05) и незначительной гипермобильности тазовых костей (р ≤ 0,05), что, вероятно, обусловлено описанными выше функциональными особенностями, характерными для длительной двигательной специализации в барьерном беге.

Среднегрупповые показатели функциональных колебаний кинематических характеристик позвоночного столба, пояса верхних и нижних конечностей у барьеристов в системе ТСП (M ± m) (n = 12) Average group parameters of the functional fluctuations of the kinematic characteristics of the spine, shoulder and pelvic girdles in hurdlers in the system of the preparation based on trainings and competitions (M ± m) (n = 12)

|

Показатель Parameter |

Плоскость Plane |

Этап системы ТСП Stage of the system Preparation based on trainings and competitions |

||

|

Базовый Basic |

Специальный Special |

Соревновательный Competition |

||

|

Длина хорды дуги С1–С7, мм Arc chord length C1–C7, mm |

XZ |

74,25 ± 5,13 |

73,44 ± 4,06 |

71,32 ± 4,65 |

|

YZ |

73,18 ± 5,67 |

72,37 ± 5,46 |

75,05 ± 5,18 |

|

|

Длина хорды дуги С7–Th12, мм Arc chord length С7–Th12, mm |

XZ |

340,24 ± 28,9 |

342,28 ± 23,76 |

341,44 ± 25,81 |

|

YZ |

341,89 ± 22,41 |

343,35 ± 24,49 |

341,22 ± 25,14 |

|

|

Длина хорды дуги Th12–L5, мм Arc chord length Th12–L5, mm |

XZ |

104,39 ± 7,94 |

105,26 ± 5,27 |

107,02 ± 7,92 |

|

YZ |

105,04 ± 4,99 |

105,15 ± 6,08 |

106,07 ± 8,36 |

|

|

Прогиб С1–С7, мм Arching С1–С7, mm |

XZ |

2,14 ± 0,03 |

2,17 ± 0,1 |

2,31 ± 0,12 |

|

YZ |

48,35 ± 3,64 |

46,42 ± 4,65 |

48,23 ± 2,63 |

|

|

Прогиб Th12–L5, мм Arching Th12–L5, mm |

XZ |

1,12 ± 0,09 |

1,02 ± 0,07 |

1,12 ± 0,06 |

|

YZ |

5,46 ± 0,84 |

5,47 ± 0,56 |

5,33 ± 0,46 |

|

|

Прогиб С7–Th12, мм Arching С7–Th12, mm |

XZ |

9,31 ± 0,27 |

10,36 ± 0,77 |

9,47 ± 0,61 |

|

YZ |

6,37 ± 0,48 |

6,31 ± 0,36 |

6,36 ± 0,82 |

|

|

Угол надплечья – таз, град Shoulder gilder – pelvis angle, degree |

XZ |

–1,07 ± 0,1 |

–1,06 ± 0,13 |

–1,23 ± 0,17 |

|

YZ |

– |

– |

– |

|

|

Угол наклона грудного отдела, град Thoracic section slope angle, degree |

XZ |

1,23 ± 0,01 |

1,27 ± 0,09 |

1,01 ± 0,03 л |

|

YZ |

0,61 ± 0,03 |

0,6 ± 0,08 |

0,4 ± 0,07 л |

|

|

Угол наклона надплечий, град Shoulder gilder slope angle, degree |

XZ |

–3,04 ± 0,05 |

–3,14 ± 0,01 |

–3,06 ± 0,17 |

|

YZ |

– |

– |

– |

|

|

Угол наклона поясничного отдела, град Lumbar spine slope angle, degree |

XZ |

6,18 ± 0,19 |

6,4 ± 0,39 |

5,27 ± 0,34 л |

|

YZ |

0,47 ± 0,14 |

0,45 ± 0,03 |

0,3 ± 0,05 л |

|

|

Угол наклона таза, град Pelvis slope angle, degree |

XZ |

–2,42 ± 0,11 |

–3,31 ± 0,39* |

-2,15 ± 0,12 л |

|

YZ |

10,17 ± 0,63 |

14,31 ± 1,31* |

10,46 ± 0,75 л |

|

|

Угол наклона шейного отдела, град Cervical spine slope angle, degree |

XZ |

–7,3 ± 0,08 |

–7,35 ± 0,47 |

–7,21 ± 0,53 |

|

YZ |

–20,23 ± 0,94 |

–20,28 ± 1,72 |

–20,13 ± 1,38 |

|

|

Угол смещения, град Displacement angle, degree |

XZ |

0,12 ± 0,009 |

0,11 ± 0,03 |

0,14 ± 0,16 |

|

YZ |

0,19 ± 0,08 |

0,2 ± 0,02 |

0,2 ± 0,01 |

|

|

Угол разворота надплечий, град Shoulder girdle turn angle, degree |

XY |

1,13 ± 0,11 |

2,05 ± 0,32* |

1,06 ± 0,07 |

Примечание:

XZ, YZ, XY – фронтальная, сагиттальная и горизонтальная плоскости соответственно;

-

* – р ≤ 0,05 изменения достоверны относительно базового и специального этапов;

-

▲ – р ≤ 0,05 изменения достоверны относительно специального и соревновательного этапов. Note:

XZ, YZ, XY – frontal, sagittal and horizontal planes respectively;

-

* – p < 0.05 changes are significant for the basic and special stages;

-

▲ – p < 0.05 changes are significant for the special and competition stages.

Несмотря на вышеобозначенную особенность, к этапу высшей соревновательной готовности нами установлена тенденция к устранению гипермобильности таза (р ≤ 0,05) и нормализации грудного кифоза у высококвалифицированных барьеристов за счет уменьшения углов наклона грудного (С7–Th12) и поясничного (Th12–L5) отделов позвоночника (р ≤ 0,05). Подобные биокинематические из- менения, на наш взгляд, выступают как фактор, генерирующий эффективную соревновательную деятельность бегунов с барьерами, и носят адаптационно-компенсаторный характер.

Статистически достоверных различий не наблюдалось в показателях прогибов сегментов позвоночного столба (С 1 –С 7 ; Th 12 –L 5 ; С 7 –Th 12 ) ни в один из исследуемых этапов.

Исследование пространственных параметров позвоночного столба во фронтальной проекции показало, что характер воздействующих форм тренировочных и соревновательных нагрузок в барьерном беге не оказывает достоверного влияния на уменьшение степени выраженности грудного сколиоза, выявленного у 75 % обследованных нами спортсменов.

На этапе специальной подготовки нами зафиксировано достоверное увеличение максимальной подвижности костей надплечевой оси опорно-двигательного аппарата у обследуемых барьеристов (р ≤ 0,05), что объясняется совершенствованием функциональных возможностей «дистанционных» мышечных групп верхних конечностей в результате увеличения процентного распределения специфической тренировочной работы в данном периоде системы тренировочно-соревновательной подготовки.

Этапные показатели угловых показателей смещения в плоскостях XZ и YZ в исследуемой выборке барьеристов не имели достоверных отличий от показателей физиологической нормы (на 0,11–0,14° и 0,19–0,2° соответственно).

Заключение. Таким образом, сравнительная оценка и статистический анализ результатов 3D-сканирования позволили нам получить дифференцированную, в зависимости от этапа системы тренировочно-соревновательной подготовки, картину двигательного профиля в различных отделах позвоночника, плечевого и тазового поясах и определить физиологически допустимый диапазон функциональных изменений для параметров биокинематики опорно-двигательного аппарата спортсменов, специализирующихся в барьерном беге, исключая лучевую нагрузку.

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.

Список литературы Влияние длительной двигательной специализации в барьерном беге на биокинематические показатели нормальной статики опорно-двигательного аппарата

- Морозов, А.П. Физическая реабилитация спринтеров и барьеристов после повреждения мышц задней поверхности бедра на этапе спортивной реабилитации/А.П. Морозов, И.В. Бенмансур//8 научно-практическая конференция «Совершенствование подготовки кадров в области физической культуры и спорта в условиях модернизации профессионального образования в России», 1-3 апр. 2010 г.: материалы/М-во спорта, туризма и молодеж. политики РФ . -М., 2010. -С. 101-103.

- Полосин, А. Секрет быстрого финиша: Барьерный бег на 110 м/А. Полосин//Легкая атлетика. -2001. -№ 6. -С. 26-27.

- Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTIKA/О.Ю. Реброва. -М.: Медиа Сфера, 2002. -312 с.

- Черняев, А.А. Использование комплекса восстановительных средств для функционального состояния опорно-двигательного аппарата барьеристок в тренировочном мезоцикле/А.А. Черняев//Теория и практика физ. культуры. -2009. -№ 11. -С. 33-38.

- Boyd, R. 400m hurdles: the components/R. Boyd//Modern Athlete and Coach. -2011. -No. 49 (3). -Р. 26-31.

- Gu, J. Discuss teaching model of quality teaching about hurdle teaching which is major in track & field of physical education/J. Gu, J. Xu, L. Tu//Journal of Suzhou University. -2007. -Vol. 2. -Р. 92-94.

- Iskra, J. Biomechanical studies on running the 400 m hurdles/J. Iskra//Human Movement. -2011. -Vol. 12 (4). -Р. 315-323.

- Iskra, J. Athlete Typology and Training Strategy in the 400m Hurdles/J. Iskra, M. Čoh//New Studies in Athletics. -2012. -Vol. 27 (1/2). -P. 27-37.

- Iskra, J. Scientific research in hurdle races/J. Iskra//Katowice: AWF. -2012. -131 p.

- Quinn, M. D. External effects in the 400 m hurdles race/M. D. Quinn//Journal of Applied Biomechanics. -2010. -No. 26 (2). -P. 171-179.

- Hootman, J.M. Epidemiology of Collegiate Injuries for 15 Sports/J.M. Hootman, R. Dick, J. Agel//Summary and Recommendations for Injury Prevention Initiatives J Athl Train. -2007. -Vol. 42, No. 2. -Р. 311-319.

- Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects//JAMA. -2013. -Vol. 310 (20). -Р. 2191-2194.