Влияние духовного воспроизводства на региональное развитие

Автор: Кан Е.Н.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 1 (3), 2014 года.

Бесплатный доступ

Начало XXI в. было ознаменовано быстрым развитием научно-технического прогресса, переходом к постиндустриальному обществу и множеством экономических проблем. Поэтому пришло время взглянуть на экономику с позиций ее гуманизации. В статье исследуется, какие существуют подразделения общественного воспроизводства и как их трансформация может повлиять на региональное развитие и экономический рост.

Воспроизводство, постиндустриальное общество, научные знания, информация, гуманизация, экономический рост

Короткий адрес: https://sciup.org/149131309

IDR: 149131309 | УДК: 2964

Текст научной статьи Влияние духовного воспроизводства на региональное развитие

Вопросы, связанные с потребностями человека в увеличении материальных благ, волновали общество с незапамятных времен. Для каждого времени и правителя понятие «экономики», то есть ведения домашнего хозяйства (впервые использованное Ксенофонтом), понималось в зависимости от категории морали, нравственности и этики: для одних это была идея создания рабовладельческого общества (Аристотель), для других — идея идеального (справедливого) государства (Платон). Особенность современной экономики заключается в том, что значительную часть вопросов необходимо решать с учетом региональных интересов, региональных традиций, духовных и культурных ценностей. В связи с этим одной из актуальных проблем является проблема разработки регионально-экономических решений, отвечающих требованиям современности, особенно для такого многонационального и многоконфессионального государства, каким является Россия.

Вопросам экономического и общественного развития были посвящены работы таких ученых, как К. Маркс, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, 3. Бжезинский, И. Вернадский, Н. Бердяев, Э. Араб-Оглы, Ю. Яковец и др. [1; 2; 3; 6; 7; 12; 17].

В настоящее время чаще всего рассматриваются три вида общества: доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное, отличающиеся между собой рядом признаков.

Считается, что доиндустриальный способ организации общества — это ранняя стадия развития общества, для которой характерны трудоемкие технологии, использование мускульной силы человека, не требующей длительного обучения, эксплуатация природных ресурсов (в частности, сельскохозяйственных земель) и низкие темпы экономического роста.

Для индустриального способа, корни которого берут начало во времена зарождения класса буржуазии, характерно машинное производство, использование «внемускульных» источников энергии, капиталоемкие технологии, требующие длительного обучения, рост населения, рывок в экономическом росте (в основном в Европейской зоне).

Постиндустриальный способ, ростки которого мы наблюдаем в наше время, основан на наукоемких технологиях, информации и знаниях, как основном производственном ресурсе, творческом подходе, непрерывном самосовершенствовании и повышении квалификации в течение всей жизни.

Модель общественного воспроизводства, впервые представленная Ф. Кенэ [10, с. 25 — 33], тоже претерпела трансформацию, но за отправную точку мы возьмем модель воспро- изводства К. Маркса [12, с. 214], раскрывающую взаимодействие между двумя подразделениями общественного воспроизводства — производством средств производства (ПСП) и производством предметов потребления (ППП).

В 1940— 1950-е гг. эта модель была дополнена экономистами К. Кларком и Ж. Фурастье [2, с. 5], которые разделили все общественное производство на первичный (сельское хозяйство), вторичный (промышленность) и третичный (сфера услуг) секторы, предрекая увеличение доли третичного сектора. Изучение третичного сектора было дополнено Д. Беллом [2, с. 146], который предложил сегментирование данного сектора еще на три сегмента: третичный: транспорт, коммунальное хозяйство; четвертичный: торговля, финансы, страхование, недвижимость; пятеричный: здравоохранение, образование, исследования, государственное управление, отдых.

Д. Белл также подчеркивает тот факт, что благодаря исследованиям изменения в секторах и видах занятости западные ученые П. Хатт и Н. Фут [2, с. 146] смогли вычислить наиболее важные аспекты: постоянно растущую профессионализацию труда и решающее значение «пятеричного», по их мнению — интеллектуального, сектора.

Т. Селищева дает авторскую трактовку структуры экономики в разрезе 6 секторов: первичный (добывающие и сырьевые отрасли); вторичный (обрабатывающие отрасли); третичный (торгово-посреднический сектор); четвертичный (услуги материального характера); пятеричный (услуги нематериального характера); шестеричный (отрасли ИКТ-сектора). Выделение шестеричного сектора в качестве самостоятельного дает возможность реально оценить степень продвижения национальной экономики к информационной стадии развития. При движении экономики от доиндустриальной к индустриальной, постиндустриальной (информационной) стадиям, растет число секторов, изменяется их значимость [8, с. 11-12; 14, с. 3537; 15, с. 5-6].

В настоящее время модель общественного воспроизводства была преобразована и дополнена Ю. Яковцом [17, с. 297 — 330] на основе работ Д. Белла, А. Тоффлера, К. Кларка, В. Вернадского и др., в которую он ввел еще несколько подразделений, а именно: производство военной техники, воспроизводство природных ресурсов и воспроизводство духовной сферы (табл. 1).

Схема воспроизводства

Таблица 1

|

Подразделение |

Производство |

Описание |

|

I |

Средства производства |

Машины, здания, оборудование |

|

II |

Предметы потребления |

Жилье, одежда, продукты… |

|

III |

Услуги |

Транспорт, связь, бытовые, коммунальные… |

|

IV |

Военная техника |

Средства обороны, госуправ-ление |

|

V |

Природные ресурсы |

Охрана окружающей среды, обеспечение в случае стихийных бедствий |

|

VI |

Духовная сфера |

Духовные ценности (научные знания, культурные ценности, нравственные устои, религиозные ценности…) |

Примечание. Составлено по: [17, с. 297 — 330].

В свою очередь, духовная сфера (подразделение VI) тоже имеет множество сепаратных сфер, которые могут быть представлены в таблице (табл. 2).

Подразделение «Духовная сфера», по мнению автора, представляет наибольший интерес, поскольку является нематериальной и определяет:

Таблица 2

Подразделение «Духовная сфера»

|

Подразделение «Духовная сфера» |

||||

|

Научные знания |

Образование |

Деятельность в области культуры |

Нравственные ценности |

Религиозная деятельность |

|

– фундаментальная наука – прикладная наука |

– процесс обобщения и передачи поколениям накопленных знаний |

– искусство – литература – архитектура – кино – СМИ |

– основа поведения человека и коллектива – служат критериями оценки – определяют нравственные устои семьи и общества |

– и др. формы идеа-логического формирования – идеалы человека, поддерживающие нравственные устои семьи и общества |

Примечание. Составлено по: [17, с. 297 — 330].

-

— общественный продукт, который не потребляется и не расходуется в отличие от любого товара;

-

— общественный продукт, не имеющий цены и в то же время в случае необходимости цена для которого может быть рассчитана в зависимости от требований рынка на определенный момент времени;

-

— собственность, которая при передаче или продаже все равно остается у создателя;

-

— ресурс, который не имеет ограничений, в отличие от природных, трудовых и других ресурсов, и который принадлежит всем;

-

— средство, оказывающее серьезное влияние на все предыдущие подразделения воспроизводства;

-

— институциональный инструмент, способный гуманизировать общество, экономику, мир.

Одним из важнейших компонентов духовной сферы являются научные знания. Например, первый в мире журнал появился в 1665 г., но их число стало непрерывно расти только с 1750 г., когда в Европе установилась регулярная почтовая связь [11]. По подсчетам науковедов, с начала нашей эры для удвоения знаний потребовалось 1 750 лет, второе удвоение произошло в 1900 г., а третье — к 1950 г., то есть уже за 50 лет, при росте объема информации за эти полвека в 8—10 раз [5]. И эта цифра постоянно растет, например, объем знаний в мире к концу XX в. возрос вдвое, а объем информации увеличился более чем в 30 раз. Подобное явление, развивающееся по экспоненциальному закону, получило название «информационный взрыв», может свидетельствовать о рождении века информации [9].

Начиная со второй половины 60-х гг. прошлого века в ряде развитых стран стала популярной концепция «информационного общества» как модификация концепций постиндустриального общества. Основной смысл концепции информационного общества заключался в следующем: 1) большинство людей будет занято информационной деятельностью; 2) информация — одна из главных ценностей, главный продукт производства и обмена; 3) власть переходит к держателям информации; 4) классовая структура общества нивелируется, расплывается, конвергируется, превращаясь в элитарно-массовую культуру; ожидается новый пролетариат «когнитариат» и новое компьютерное поколение людей — «homo interneticus» [13].

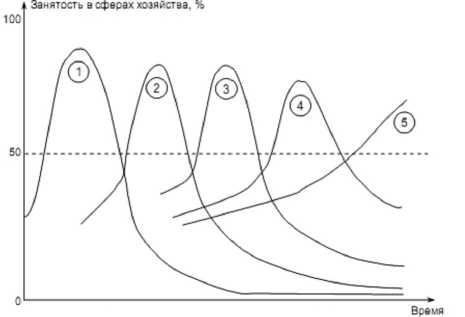

Для того чтобы определить фазу перехода от индустриальной к постиндустриальной и информационной стадиям, можно воспользоваться критериями занятости [16]. В соответствии с ними считается: если в обществе более 50 % населения занято в сфере услуг, то наступила постиндустриальная стадия его развития; если же в обществе более 50 % населения занято в сфере информации, то наступила информационная стадия.

Этот критерий развития (критерий занятости) был довольно ярко описан диаграммой Порэта (см. рисунок).

Рисунок. Эволюция социальных систем — диаграмма Порэта (занятость в ведущей отрасли): 1 — в производстве продуктов питания (аграрное общество); 2 — в материальном производстве (индустриальное общество); 3 — в сфере услуг (постиндустриальное общество); 4 — в сфере информационных услуг (информационное общество); 5 — в сфере интеллектуальной деятельности (ноосферное общество)

Примечание. Источник: [9, с. 11].

Можно согласиться и со словами Д. Белла, что «...представляется маловероятным, что наука, как "республика добродетели", способна поднять моральный дух общества; скорее рухнут этические устои самой науки. Это означает, что общество остается без высшей идеи, дающей людям ощущение цели, без точек опоры, придающих обществу стабильность и наполняющих смыслом человечество» [2, с. 109].

Другими словами, научные знания сами по себе не представляют такой силы, которая разовьет общество и повлияет на развитие экономики, поэтому, полагаем, что только совместное «творчество» всех сегментов VI подразделения (духовной сферы), а именно: образование, культура, нравственные ценности и религиозная деятельность (это могут быть просто идеалы), сможет дать людям точку опоры, импульс и цель.

Но даже в таком случае это условие является необходимым, но не достаточным, поскольку не определяет вектора духовности. Например, человек может быть высокообразованным, любить культуру, творить искусство, иметь определенные нравственные ценности, быть религиозным, но в то же время истреб-

Таблица 3

|

Признаки |

Типы обществ |

|||

|

Доиндустри-альное |

Индустриальное |

Постиндустриальное |

Неогуманистическое |

|

|

Человек |

слушающий – эпоха племенного индивида с преобладанием устной речи в качестве коммуникации в акустическом мире |

смотрящий – эпоха типографического или индустриального индивида с преобладанием печатного слова над устной речью в коммуникации |

слушающий и смотрящий – эпоха информационного индивида в условиях победы электронной коммуникации, повышающей интеллектуальные способности и творческий характер личности |

интеллектуальный и интуитивный – эпоха сверхчувственного индивида в условиях победы технотронной коммуникации, повышающей способность коммуникации на расстоянии (передача мысли на расстоянии посредством новых технологий) |

|

Мир |

Природный |

Вещевой (консьюмеризм) |

Социальный |

Духовный |

|

Акцент |

Индивидуализация |

Интеграция |

Глобализация |

Культурализация (объединение по духовному идентификатору) |

|

Эконо-миче-ский сектор |

Первичный (сельское хозяйство) |

Вторичный (промышленность) |

Третичный (сфера услуг) четвертичный пятеричный (интеллектуальный) |

Дополнительный (духовная сфера) |

|

Главная сфера экономического сектора |

(extracting) – добывающие отрасли: сельское хозяйство, горное дело, рыболовство |

(manufacturing) – обрабатывающая промышленность: производство и переработка; строительство |

(processing) – сфера человеческой деятельности, предназначенная для связи всех типов экономических секторов Третичный: транспорт, коммунальное хозяйство Четвертичный: торговля, финансы, страхование, недвижимость Пятеричный: здравоохранение, образование, исследования, государственное управление, отдых |

(humanizing) – гуманизация, на этапе которой происходит одухотворение / «очеловечивание» каждого типа экономического сектора |

|

Основные профессии |

Крестьяне Горняки Рыбаки Чернорабочие |

Инженеры Полуквали-фицирован-ные рабочие |

Профессионалы Технические работники Ученые |

Ученые Учителя (Гуру) Инновационщики Профессионалы |

|

Технология про-изво-дства |

Ручная |

Машинная |

Информационная, Интеллектуальная |

Духовная |

|

Лимитирующий фактор |

Земля |

Капитал |

Информация + Знания + Время |

Психоэмоциональное здоровье |

|

Господствую-щая социальная группа |

Землевладельцы |

Собственники капитала (буржуа) |

Собственники информации (сословия ученых и высококвалифицированных специалистов) |

Интуитивисты (люди с высокоразвитой интуицией) |

Окончание таблицы 3

|

Признаки |

Типы обществ |

|||

|

Доиндустри-альное |

Индустриальное |

Постиндустриальное |

Неогуманистическое |

|

|

Временные горизонты |

Ориентация на прошлый опыт |

Приспособление к конкретным ситуациям Прогнозирование |

Ориентация на будущее Научное предвидение |

Ориентация на будущее Научно-интуитивное предвидение |

|

Принцип создания материальных благ |

Рабство, крепостничество, грабеж, война, прямая эксплуатация |

Увеличение производительности, сосредоточение благ в руках немногих за счет обнищания остальных |

Массовое распространение и внедрение новых технологий |

Внедрение технологических, социальных и гуманизационных инноваций как в сфере производства, так и в сфере производственных отношений |

|

Подразделения воспроизводства (превалирующее) |

I – Производство средств производства (ПСП) II – Производство предметов потребления (ППП) |

I – ПСП II – ППП IV – Производство военной техники |

|

V – Воспроизводство природных ресурсов VI – Духовное воспроизводство |

Примечание. Составлено автором по: [2; 4; 6; 9; 17].

Признаки различных типов обществ

лять целые нации (например, А. Шикльгрубер / А. Гитлер). Поэтому необходимо ввести гуманистическую составляющую, которая, изменяя общество, положительно повлияет и на экономику.

Под гуманизацией экономики понимается процесс реализации социально-этических, культурно-нравственных принципов, направленных на развитие такой системы экономических отношений, при которой человек становится доминантой, а всеобщие понятия справедливости, сопереживания, личной ответственности, интеллектуальной свободы и просто человечности приобретают реальную значимость, способствуя тем самым возрождению экономики, как источника благополучия и счастья не для отдельно взятых групп, а для всех людей.

На основании работ Д. Белла, В. Вернадского, Н. Бердяева, Ю. Яковца и других ученых, а также экспоненциального закона, можно предположить, что «духовное воспроизводство» в постиндустриальном обществе может стать новым ресурсом для возникновения нового типа общества — « неогуманистического » (то есть нового человека. — Е. К. ) (см. табл. 3).

Нужно сказать, что неогуманистическое общество будет сочетать в себе как наработки предыдущих типов, так и обладать новыми признаками.

Так, на смену слушающему человеку приходит человек интеллектуально-интуитивный, мир из природного переходит в духовный (если можно сделать такое сравнение, то он как бы проходит по спирали, но поднимается на другой уровень). Если в доиндустриальную эпоху производство было индивидуальным, то через интеграцию и глобализацию акцент опять сместится в сторону культурализации (самобытности, объединения по духовным признакам), но уже на мировом уровне.

В экономическом секторе появится еще один дополнительный сектор, который затронет духовную сферу (знания, образование, искусство, ценности, религию), причем ее главной сферой деятельности будет гуманизация.

Лимитирующий фактор производства (труд, земля, капитал, информация) тоже претерпевает изменения. Уже сейчас мы видим зачатки изменений, когда люди все больше начинают заниматься своим духовным здоровь- ем, йогой и другими практиками оздоровления. Подразделения воспроизводства меняются от материальных к нематериальным, от производства средств производства и предметов потребления к духовному воспроизводству.

Таким образом, «духовное воспроизводство» как гуманистическая составляющая может привести к созданию нового типа общества — неогуманистического и экономики особого типа с высокой духовной составляющей.

Список литературы Влияние духовного воспроизводства на региональное развитие

- Араб-Оглы, Э. Взгляд из XXI века/Э. Араб-Оглы//Свободная мысль. -XXI. -2000. -№ 12. -С. 60-70.

- Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования: пер. с англ./Д. Белл. -М., 2001. -783 с.

- Бжезинский, З. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис/З. Бжезинский; пер. с англ. М. Десятовой. -М.: Астрель, 2012. -285 с.

- Бердяев, Н. А. Человек и машина/Н. А. Бердяев//Вопросы философии. -1989. -№ 2. -С. 147-162.

- Васильев, Р. Ф. Охота за информацией/Р. Ф. Васильев. -М.: Знание, 1973. -261 с.

- Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера/В. И. Вернадский. -М.: Наука, 1989. -258 с.

- Гэлбрейт, Дж. Новое индустриальное общество/Дж. Гэлбрейт. -М.: АСТ, 2004. -602 с.

- Дятлов, С. А. Информационно-сетевая экономика: структура, динамика, регулирование/С. А. Дятлов, В. П. Марьяненко, Т. А. Селищева. -СПб., 2008. -130 с.

- Ефремов, О. В. Социальные аспекты современных компьютерных технологий/О. В. Ефремов, П. С. Беляев. -Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. техн. ун-та, 2006. -80 с.

- Жид, Ш. История экономических учений: пер. с фр./Ш. Жид, Ш. Рист. -М.: Экономика, 1995. -544 с.

- Капица, П. Л. Экспериментальная теория, практика/П. Л. Капица. -М.: Наука, 1987. -С. 196-197. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://vikent.ru/enc/18 (дата обращения: 12.01.2014). -Загл. с экрана.

- Маркс, К. Капитал: критика политической экономии. Т. I/К. Маркс. -М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. -1200 с.

- Морозова, И. А. Особенности реализации концепции корпоративной социальной ответственности российскими промышленными предприятиями (на примере ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)/И. А. Морозова, С. К. Волков, И. А. Бритвин//Региональная экономика: теория и практика. -2013. -№ 42. -C. 7-16.

- Селищева, Т. А. Трансформация структуры российской экономики/Т. А. Селищева. -СПб.: Изд-во СПбГИЭУ, 2005. -302 с.

- Селищева, Т. А. Структура российской экономики: на пути к информационному обществу/Т. А. Селищева. -СПб.: Изд-во СПбГИЭУ, 2006. -184 с.

- Соколова, И. В. Социальная информатика и социология: проблемы и перспективы взаимосвязи: монография/И. В. Соколова. -М.: Союз, 1999. -228 с.

- Яковец, Ю. В. Глобальные экономические трансформации века XXI века/Ю. В. Яковец. -М.: Экономика, 2011. -382 с.