Влияние фактора апоптоза колеоптелей ячменя на деградацию ДНК сорной растительности

Автор: Нагур М.Ю.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1 (8), 2017 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлены результаты работы, целью которой являлось изучение влияния апоптозных компонентов, выделенных из колеоптилей ячменя на всхожесть семян и активность антиоксидантной системы овсюга и гороха. На основе проведенных опытов показано, что апоптозные компоненты из колептелей ячменя подавляют всхожесть семян гороха и овсюга. Обоснована перспективность продолжения исследований в этой области с целью обоснования возможности использования индуктора апоптоза для создания терапевтических средств для лечения онкологических заболеваний, получения принципиально новых биопестицидов.

Антиоксидантная система, колеоптели ячменя, индуктор апоптоза

Короткий адрес: https://sciup.org/14769836

IDR: 14769836 | УДК: 636.082

Текст научной статьи Влияние фактора апоптоза колеоптелей ячменя на деградацию ДНК сорной растительности

Введение. Изучение программируемой гибели клеток (ПГК) многоклеточных организмов имеет фундаментальное значение в медицине и биологии, так как связано с продолжительностью жизни у человека, животных, растений и возможностями ее продления. ПГК позволит понять многие физиологические и патологические процессы, происходящие в клетке [1].

Реализация программируемой гибели клеток при различных патологических состояниях происходит путем удаления клеток, выживание которых нежелательно для организма, тем самым способствуя сохранению нормального функционирования биологической системы, очищая от ненужных, больных, закончивших свой жизненный цикл или появившихся в результате мутаций потенциально опасных клеток [5].

Исследования программируемой клеточной смерти ведутся с конца 1960-х годов. Современные представления об апоптозе основываются на результатах электронно-микроскопических и биохимических исследований и как особый вариант клеточной смерти были открыты J.F. Kerr, A.H. Wyllie, A.R. Currie (1972) [6].

На сегодняшний день дано описание морфологических характеристик апоптоза у животных, который сопровождается выраженной последовательностью структурноморфологических изменений клетки, используемых в качестве показателей этого процесса, а основные характеристики процесса у растений выявляются главным образом по аналогии с известными данными для животных [3]. Установлено, что апоптоз осуществляется и контролируется генетическими, иммунными, гормональными и другими механизмами. Однако многие механизмы до сих пор не исследованы. Также не до конца выяснены пути регуляции апоптоза отдельных клеток в целостном многоклеточном организме [2].

Изучение апоптоза у растений – относительно новая, и потому еще слабо наполненная данными область науки. Этот вопрос изучается Lain S.(США), Pavid L. (Великобритания), Arpagaus. S, Broendle R. (Бернский университет, Швейцария), KhurshedI. (университет Кашмир, Индия) и др. В России единственной пока школой, занимающейся проблемой апоптоза, является МГУ им. М.В. Ломоносова.

Изучение механизмов запрограммированной гибели клеток и базированная на полученных данных разработка средств управления данной формой гибели клеток растений имеют крайне важное значение, как для фундаментальной, так и для прикладной биотехнологии. Контроль над апоптозом позволит повышать устойчивость растений к патогенам, увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур, ускорять или увеличивать синхронность созревания урожая, обеспечит возможность управлять длительностью вегетационного периода и упростит работу селекционеров [7].

В связи с огромным значением растений в питании населения и кормлении животных, а также создании новой системы земледелия, снижающей энергозатраты на производство экологически чистой растениеводческой продукции, все большее значение приобретают исследования механизмов устойчивости растений к болезням и вредителям и создания новых средств защиты. В связи с этим нами разрабатываются приемы, позволяющие создавать новые экологически безопасные средства защиты на основе природных компонентов [8,9].

Цель исследования – изучение влияния фактора апоптоза колеоптелей ячменя на деградацию ДНК сорной растительности.

Материалы, методы и результаты исследований. Экспериментальная работа проводилась в испытательной лаборатории биотехнологии и молекулярной экспертизы, аккредитованной в системе Россельхозцентра, Орловского регионального биотехнологического центра сельскохозяйственных растений ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».

Материалом для исследования послужили семена ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта «Атаман», семена гороха (Pisum sativum) сорта «Фараон» и семена сорняка овсюга обыкновенного (Avena fatua).

Проращивание обработанных предполагаемым индуктором апоптоза семян гороха и овсюга проводилось в рулонах фильтровальной бумаги по ГОСТ – 12038-84. Для создания необходимых условий выращивания использовалась программируемая климатокамера «Фитотрон» производства компании Biokom. Выращивание производилось при температуре 25°С и 12-ти часовом световом дне [10].

Для подготовки вытяжек из колеоптилей семена ячменя предварительно дезинфицировали, замачивая их в 0,5 %-ном растворе KMnO4 в течение 5 минут и промывали дистиллированной водой. Сутки семена набухали. Набухшие семена ячменя этиолировали в кювете на влажной фильтровальной бумаге, пропитанной 0,03 %-ным раствором бензимидазола при температуре 25° C в течение 4 дней в программируемой климатокамере [11].

Колеоптили отделяли от прочих органов проростка и дальнейший эксперимент вели с навеской колеоптилей равной 20 грамм. Колеоптили растирали в ступке с фосфатным буфером, затем центрифугировали в течение 15 минут при 15000 об/мин.

Семена гороха и овсюга по 50 штук замачивали на 2 часа в трех различных вариантах: ИА1 (индуктор апоптоза 1) – в 60 мл вытяжки клеточного сока из колеоптилей ячменя, ИА2 (индуктор апоптоза 2) – в 30 мл воды и 30 мл вытяжки клеточного сока из колеоптилей ячменя, К (контороль) – в 60 мл воды. За проростками наблюдали 8 дней [12].

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета Microsoft Office 2010 (Excel). Все опыты проводились в трехкратной повторности. Значения длин корешков и побегов и их средняя длина на 8-ые сутки эксперимента для семян овсюга, обработанных тремя вариантами, показаны на рисунке 1.

со

$ I о> ю ° ® q ^21

Длина корешков Длина побегов

-

■К ■ ИА1 ■ ИА2

Рисунок 1 – Средняя длина корешков и побегов семян овсюга на 8-ые сутки проращивания

В зависимости от дозы добавления ИА длинна корешков и побегов семян овсюга заметно отличается от контрольных образцов. Значения длин корешков и побегов и их средняя длина на 8-ые сутки эксперимента для семян гороха, обработанных тремя вариантами, показаны на рисунке 2.

Длина корешков Длина побегов

-

■К ■ ИА1 ■ ИА2

Рисунок 2 – Средняя длина корешков и побегов семян гороха на 8-ые сутки проращивания

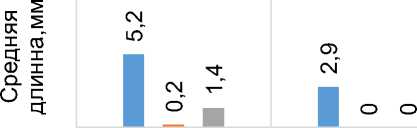

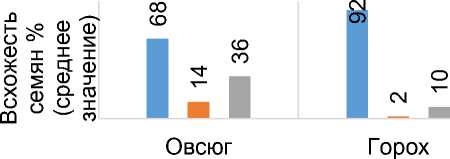

По данным эксперимента в контрольных образцах средняя длинна корешков семян гороха составила 5,2 мм, а длинна побегов 2,9 мм. При добавлении ИА в разной концентрации длинна корешков семян гороха составила от 0,2 до 1,4 мм в то время как побеги не проросли. В К варианте для семян гороха прослеживается практически 100 %-ная всхожесть. Данные о всхожести всех семян показаны на рисунке 3.

Рисунок 3 – Всхожесть семян овсюга и гороха

-

■ ИА1

-

■ ИА2

При исследовании ростовых показателей экспериментальных растений установлено, что тенденция по росту и развитию проростков овсюга и гороха различна. Овсюг оказался более устойчив к индуктору апоптоза, чем горох, который к концу эксперимента под влиянием вытяжек индуктора сгнил. По сравнению с контрольными образцами растения гороха, подвергнутые обработке вытяжками из колеоптиля ячменя и вытяжками, смешанными с водой, имели показатели средней длины побегов и корней растений ниже на протяжении всего эксперимента. Что касается растений овсюга, то здесь не прослеживается определенной тенденции. Средняя длина корешков выше у растений, обработанных вариантом ИА2, а побегов – у контрольных растений. Так же индуктор апоптоза никак не повлиял на корневую систему овсюга, которая на протяжении всего эксперимента нормально развивалась и составлялась придаточными корнями. Это говорит о том, что овсюг, как любое сорное растение, более устойчив к неблагоприятным условиям, однако энергия прорастания и процент всхожести по сравнению с контрольными образцами гораздо ниже, что более важно для данного эксперимента.

Выводы. Обработка вытяжками индуктора апоптоза затормозило интенсивность роста проростков овсюга и гороха по сравнению с контрольными образцами уже на первых этапах эксперимента. По полученным данным можно судить об эффективности воздействия на сорные и культурные растения предполагаемого индуктора апоптоза уже на ранних сроках их развития. На практике же вещества, основанные на ингибирующем действии индуктора апоптоза, будут вноситься в почву определенным способом, чтобы не растерять свои свойства.

Список литературы Влияние фактора апоптоза колеоптелей ячменя на деградацию ДНК сорной растительности

- Ванюшин Б.Ф. Апоптоз у растений//Успехи биологической химии. 2001. Т. 41. С. 3-38.

- Гагарина А.Ю. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЙ ПРИ ИНДУЦИРОВАННОМ АПОПТОЗЕ, автореферат кандидатской диссертации. Воронеж, 2012

- .С.18.

- Галицкий В.А. Эпигенетическая природа старения//Цитология. 2009 №2. С. 388-397.

- Ганиев М. Химические средства защиты растений. М.: Лань, 2013. С. 34.

- Киселевский Д.Б. Программируемая гибель клеток растений: сигналы, передача сигналов, роль митохондрий и хлоропластов/Д.Б. Киселевский, В.Д. Самуилов, М.В. Гусев//Вестн. Моск. ун-та. 2006. № 16. С. 51-60.

- Лушников Е.Ф. Гибель клетки (апоптоз)/Е.Ф. Лушников, А.Ю. Абросимов. М.: Медицина, 2001. 192 с.

- Павловская Н.Е. Активные формы кислорода и апоптоз у пшеницы и гороха/Н.Е. Павловская, А.И. Гринблат//Сельскохозяйственная биология. 2010. № 1. С. 51-55.

- Павловская Н.Е., Зотиков В.И., Гагарина И.Н., Борзенкова Г.А., Ерохин А.И., Горькова И.В., Зубарева К.Ю., Бородин Д.Б. Физиолого-биохимическое обоснование создания биологических средств защиты растений от болезней и вредителей. Монография. Под общей редакцией Н.Е. Павловской. Орел: Изд-во ГНУ ВНИИЗБК, ОрелГАУ, 2013. 188с

- Павловская, Н.Е., Гринблат, А.И., Гагарина, А.Ю., Гагарина, И.Н., Горькова, И.В., Козявина, К.Н. Антиоксидантная система у пшеницы и гороха в норме и патологии (при апоптозе, некрозе, диагностике). Монография. Под общей редакцией Павловской Н.Е. Орел: ОрелГАУ, 2012. 107 с.

- Павловская Н.Е., Гагарина И.Н., Прудникова Е.Г. Применение ПЦР-метода для маркирования сельскохозяйственных растений (На примере сортов фасоли и пшеницы)//Вестник ОрелГАУ. 2009. № 3(18). С. 32-35.

- Pavlovskaya N.E., Borodin D.B., Gagarina I.N. Field tests of a new complex preparation for wheat//Vestnik OrelGAU, 2013 6(45), P. 31-32

- Pavlovskaya N.Е., Gagarina I.N. Innovative approach to protein componrnts use in biotechnology/Vestnik ОGAU, 2008, №1 (10), P.36-38