Влияние фактора прошлого на формирование идентичности российской молодёжи

Автор: Артамонова М.В., Соколова М.Е., Седова Н.С.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 8, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема общественной солидарности и роли воспитательных и образовательных институтов в формировании групповой идентичности и социальных общностей в условиях фрагментизации общества в современной России. Теоретико-методологическая основа исследования строится на обращении к классическим определениям солидарности Э. Дюркгейма как высшего морального принципа и универсальной ценности, постулата условия сохранения общества; а также к символическому интеракционизму, идеям Дж.Г. Мида о социальной коммуникации как принятии роли другого, сходной интерпретации реальности как продукта усвоения социального опыта обобщенного другого, саморефлексии как формирования идентичности; в объяснении современных тенденций авторы опираются на представление о текучем модерне З. Баумана. Приводятся результаты пилотного опроса университетской молодежи, характеризующие отношение к персоналиям российской истории. Указаны ограничения исследования, предложена интерпретация показателей идентичности. Выявляются возможности закрепления исторических нарративов в целях поддержания ядра органической солидарности. По результатам исследования сделан вывод о том, что молодое поколение всё меньше знает о прошлом, что влечёт за собой процесс разрушения общественной солидарности и обуславливает фрагментацию в молодёжной среде.

Молодежь, студенты, идентичность, солидарность, протестность, университеты, Россия, исторические персоналии

Короткий адрес: https://sciup.org/149143980

IDR: 149143980 | УДК: 316.4-053.81 | DOI: 10.24158/spp.2023.8.3

Текст научной статьи Влияние фактора прошлого на формирование идентичности российской молодёжи

2Институт США и Канады имени академика Г.А. Арбатова РАН, Москва, Россия , , ,

2Institute for the U.S. and Canadian Studies Russian Academy of Science, Moscow, Russia , , ,

Современный период в РФ характеризуется тревожностью, нестабильностью общественных отношений. При высоком индексе доверия россиян к президенту и деятельности правитель-ства1, наблюдается рост протестных настроений (Шаповалова, Валиева, 2022; Социологический анализ протестного потенциала российской студенческой молодежи …, 2020), тенденций общественного раскола, фрагментации общественного сознания.

В современных условиях проблема солидарности в обществе выходит на первый план. Для того чтобы оценить ее перспективы, понять, на каких основаниях она возможна, необходимо рассмотреть вопрос о происходящих изменениях в формировании идентичности молодого поколения и о том, как, возможно, изменился сам механизм формирования идентичности.

Понятие солидарности является одним из центральных у классика социологии Эмиля Дюркгейма. Он характеризует общество, общности, социальные группы и потенциал развития с помощью представления об институциональных формах социальности, обеспечивающих жизнеспособность социума и его воспроизведение (Дюркгейм, 1991: 301, 324). При этом она выступает как эмерджент-ное свойство (новое качество) группы, общества. Ее Э. Дюркгейм именует общественным бессознательным, в зоне которого находится то априорное, что объединяет каждую личность данной общности с другими, обладающими тем же социальным опытом (Дюркгейм, 1991).

Солидарность формируется путем осознания групповых интересов, а идентичность — это осознание себя (личностью) как лица/индивидуума с определенным набором характеристик, схожих с таким же перечнем характеристик у других. То есть это осознание своей причастности к группе со схожими характеристиками (ценностям, целями).

Анализируя подходы к определению последней с позиций относительно современных западных социологов, можно видеть, что личность в этом контексте рассматривается ими, прежде всего, как субъект социальных отношений во взаимодействии и соотнесении себя с общественными группами, в процессе которого происходит самоидентификация и причисление себя – личности – к ним как части группы (поиск социальной роли) (Мид, 2009: 6).

В российской социологии проблема идентичности молодежи рассматривается в разных сегментах исследований, но наиболее основательно и продуктивно – в работах, где проведен системный анализ молодежных ценностных установок, методологическая классификация понятий и подходов. Среди исследователей проблемы нужно отметить таких, как Ю.А. Зубок (Зубок и др., 2016), В.В. Попова (Попова, 2021), О.И. Габа (Габа, 2015), Н.В. Проказина (Меркулов, Проказина, 2017).

Отвечая на вопрос, как формируется идентичность с позиций социального опыта, мы говорим о схожем общественном контексте, ассоциативном ряде усвоенных индивидом символов, событий, пережитых в определенный отрезок жизни. Значимую роль играет фоновая социализация, события периферии (например, говорят, поколение «Битлз», или поколение Гарри Поттера). Отчасти можно соотнести это наблюдение с явлением, получившим название скрытого учебного плана.

В основе групповой солидарности лежит единство ассоциаций. Например, если показать современному студенту надкушенное яблоко и спросить, какие у него возникают ассоциации, то в 9 случаях из 10, (проверено!), молодые люди отвечают, что это символ компании «Apple». Если с подобным вопросом обратиться к представителям старшего поколения, то можно обнаружить, что яблоко ассоциируется у них с грехопадением, райским плодом, то есть с библейской историей об Адаме и Еве. Этот факт не свидетельствует о том, что студенты не посвящены в культурную символику (или вовсе «не просвещены»), точно так же он не означает, что старшее поколение не знает символа электронной техники известной компании. Выбор, вернее, его первичность (первая ассоциация), говорит о том, что группа с ассоциативным рядом «Apple», – это одна генерация, а ассоциативный ряд райского яблока – другая.

Любое новое знание формируется на основе связи с предыдущим. Для процесса усвоения человек должен соотнести получаемую информацию с уже имеющейся, найти подобную, провести операции классификации и соотнесения с ценностями – «отнести к ценностям» (Вебер, 1990: 730).

Это означает, что для внедрения новой мысли, ценности (или разрушения существующей) нужно, чтобы новая информация попала, образно выражаясь, на уже «вспаханное поле», туда, где уже есть багаж освоенного в прошлом знания, представлений и где вследствие этого автоматически запустится ассоциативный механизм переработки этой информации, интериоризации.

То, что идентичность формируется в результате восприятия и осмысления опыта прошлого и передачи его по социальным каналам, является аксиомой. При этом становление личности определяется как общественной стороной её существования, так и архетипами – врожденными изначальными образами, которые априорно определяют опыт, сформировались ещё в незапамятные времена и до сих пор определяют картину мира (Юнг, 1991). Архетипы представляют собой структурные элементы человеческой психики, которые скрыты в коллективном бессознательном, общем для всего человечества. Эти образы или поведенческие схемы воспроизводятся в социальной практике и мифологии всех культур или народов, хотя сами индивиды могут и не осознавать этого.

Идея ассоциации важна потому, что наш личный социальный опыт – это ещё не вся информация и знание, в жизни мы постоянно имеем дело со «вторичными данными». Весь образовательный процесс, таким образом, строится на усвоении уже переработанного чужого опыта получения знаний. Мы оперируем не событиями, а их символами – «социальными фактами» (Дюркгейм, 1991).

Символ события по мере удаления от исторической даты утрачивает детализацию, происходит мифологизация, следы его остаются в сказках и фольклоре, а современный фейк обретает законченные логические формы, полируется временем и многочисленными переложениями.

Дети же, усваивая информацию в общении с родителями, в школе, а также соприкасаясь с литературой, кинематографом и видеосервисами, конструируют смыслы по ассоциативному принципу, но делают это именно на основе символов событий. Первоначально они приобщаются к миру социальных смыслов с помощью сказочных архетипов и мифологических героев из ресурсов коллективного бессознательного посредством передаваемой информации о поведении и мотивации этих героев.

События, о которых они узнают в процессе получения образования, для них уже эмоционально окрашены, отлиты в историческом «камне» учебников, музеев, «выстроены» в соответствии с историко-культурной и идеологической парадигмой конкретного общества. На отношение к событиям и их символическим отображениям могут влиять и направленные усилия, что ведёт к искажению смыслов в описании и представлении событий.

Собственно, проблема «отцов и детей» состоит в том, что обе эти генерации оказываются перед разными смыслами одинаковых символов. Сами по себе они остаются, но их содержание в силу различных причин меняется. Замещаются реалии повседневности или происходят другие события, которые влияют на трансформацию смыслов.

Понимание, приятие или, наоборот, непонимание, неприятие и другие эмоциональные реакции зависят от смыслов символов, которыми оперирует сознание конкретного индивида в повседневной жизни и которые он начинает получать ещё в раннем детстве. Знакомясь со сказками и действующими в них образами, такими как прекрасная фея или злая мачеха, добрая страдающая падчерица, романтичный принц и т. д., дети усваивают возможные сценарии и модели поведения в различных жизненных ситуациях («идеальные типы поведения»). Тем самым у них формируются традиционные национальные черты-характеристики, система культурных паттернов и архетипов.

Уже потом на эту базу будет наслаиваться образование, которое в наше время постепенно утрачивает многие свои черты транслятора традиционных гуманистических ценностей (Сорокина, 2020: 144).

Сказки и их архетипические герои превращаются в объекты постоянных интерпретаций, осовремениваются. Порой характеры их персонажей кардинально преображаются в соответствии с духом эпохи. Меняется не только их облик, но и шкалы ценностей, традиционные установки, например, в соответствии с постмодернистским подходом: высокое – низкое, красивое – безобразное.

Мы сталкиваемся с явлением, когда на ранних стадиях социализации уже запускается процесс размывания идентичности, основы национальной культуры не успевают обрести в личности устойчивые формы, закрепиться на подсознательном уровне. Тогда же ребенка уже обступают, атакуют бренды и персонажи виртуальных игр, пытаясь встроить в его сознание коммерческие информационные «послания» бизнеса и не без оснований надеются остаться с ним и во время взросления. «Штурм» детского сознания парадоксальными, порой имеющими мало общего с первоначальными архетипами продуктами креативной обработки первоначального фольклорного материала уже ориентирует их на получение подобного же инновационного подвижного образовательного контента в школе. Но тут как раз дело обстоит наоборот. Школа является более жестким и консервативным социальным институтом. Здесь дети сталкиваются с более устойчивыми конструкциями символов социальных фактов. Например, на интуитивную, уже подпитанную сюжетами сказок оппозицию «добро – зло» в отечественной образовательной традиции накладываются парадигмы «красные – белые», «свой – чужой», «наши – не наши», «революционеры – реакционеры».

В советской школе выверенная учебная программа и единственная трактовка событий позволяли сформировать универсальные ценностные ориентиры, четко упорядоченное культурное пространство, в котором каждый исторический персонаж, пройдя отбор и селекцию для того, чтобы попасть в учебники, был отшлифован переизданиями учебников, занимал в истории навсегда определенную нишу. Обобщенная картина мира воссоздавалась как связанные универсальные исторические метанарративы, комплексы идеологизированных, ценностно ориентированных исторических событий, которые в свою очередь были основой объяснения современной ситуации. В результате молодое поколение получало и получает определенную культурную и историческую форматизацию. Именно единство и универсальность метанарративной «подложки» для всех членов сообщества формировало общественную идентичность и солидарность, гарантировало жизнь общества в системе заданных смысловых координат.

Обращаясь вновь к известной мысли о том, что личность адаптируется к обществу в течение всей жизни, мы можем рассматривать социализацию – процесс адаптации, обучения, воспитания, передачи ценностей и установок как формирование базовой личности конкретного общества, социальной группы, личности с заданными характеристиками1.

В рамках деятельностного подхода сложилось понимание человека как деятельного существа, преследующего свои цели, задачи. Однако же последние сформированы обществом («зеркальное Я» Ч. Кули (2000)). Насколько хорошо человек усваивает общественные нормы, насколько успешно вписывается в контекст ситуаций, не нарушая правила, настолько мы можем судить о его идентичности с группой.

Разрушение системы идеологизации, развитие информационных технологий, другие объективные внешние условия и сознательные воздействия привели к социальным трансформациям и новому качеству общественной системы, которая описывается развернутой метафорой «текучей современности» (liqiud modernity) З. Баумана (Бауман, 2008: 21–22).

Виртуализация всех сфер жизни, расширение способов, инструментов, форм получения данных и собственно информации привело к ослаблению и даже потере связи человека с традиционным миром, утрачен «масштаб» информации, потребитель перестает понимать и отличать существенное и второстепенное, важное и случайное, логическую последовательность и причинноследственные связи событий. Клиповость и фрагментарность поглощает традиционную логику.

Можем ли мы выявить процессы смещения привычных ориентиров жесткой идентичности текучестью постмодерна? Где искать следы разрушения гомогенности, идентичности, солидарности, проявления фрагментарности?

Где же, как не в системе образования. Основную нагрузку формирования базовой личности несет система обязательного государственного образования. «Форматирующие» годы социализации личности проходят под неусыпным влиянием формирующего института (системы обучения: школа, вуз, а теперь и детский сад – стали частью системы).

Законсервированные комплексы ценностно окрашенных символических стереотипов являются ориентирами для классификации фактов («отнесения к ценностям» (Вебер, 1990)) современных и исторических событий. Институт образования конструирует общественную идентичность через воспроизведение контекста общих для всех участников системы образования исторических ассоциаций, комплексов ассоциаций и исторических клише.

В 2022 г. авторами было проведено пилотажное исследование среди студентов московских университетов, идея которого была лишь частично реализована (Артамонова, 2022: 672). Онлайн-опрос проходил в крупном московском университете среди студентов 26 специальностей и направлений, бакалавров и магистров. Он был направлен на выявление характеристик идентичности студентов, рожденных в 2000-х гг., через проявленное ими отношение к историческим личностям. В опросе приняли участие 139 студентов.

Идентичность формируется в процессе получения социального опыта в течение жизни. Но наиболее остро и основополагающе это происходит в юности, в так называемые «формативные» годы – в 17–25 лет. В.В. Радаев пишет: «В каждую эпоху текущие важные события наибольшее влияние оказывают на поколение, переживающее свои формативные годы. И в силу этого именно молодые поколения служат для нас зеркалом происходящих перемен» (Радаев, 2020: 32).

Современные студенты относятся по классификации ученого к поколению зуммеров, рожденных после 2000-х.

Цель исследования – выявить отношение студенческой молодежи (2019–2023 гг.) к известным персоналиям отечественной истории, упомянутым в школьных учебниках. Персоналии условно разделены на группы, представляющие: 1) революционеров, оппозиционеров, бунтовщиков – одним словом, исторических лиц, совершивших действие, направленное против существующей в тот исторический момент власти; 2) центральную государственную власть; 3) защитников власти, состоящих на государственной службе.

В рамках пилотного опроса выяснялось, как относятся опрошенные к представителям первой, второй и третьей группы исторических лиц.

Инструментарий представлял краткую онлайн-анкету с простой инструкцией для заполнения: ответить на вопрос об отношении к историческим персонам. Респондентам предлагался список имен по алфавиту, напротив каждого имени нужно было выбрать и указать один вариант из перечня ответов: положительное, отрицательное, нейтральное отношение или ответ «я не знаю, а кто это?».

Опросный метод при всей его простоте позволил получить интересные результаты.

Мы предполагали подтвердить тезис о том, что революционеры и противники власти, чей позитивный образ формировался на протяжение последних двух столетий системой образования, воспринимаются молодежью как положительные герои, достойные подражания.

При анализе полученных анкет мы отбирали и выбраковывали анкеты с ответами, характеризующими «нестандартное» отношение к А. Пушкину. Нас интересовали только типичные представители молодежи, разделяющие ценности, относительно которых можно судить об их гомогенности (культурной идентичности и солидарности). Нестандартными в данном случае считались ответы, во-первых, с утверждением «незнания», кто такой Пушкин, во-вторых, с утверждением нейтрального или отрицательного отношения к Пушкину. Впоследствии при дальнейшем анализе анкет выбраковки было выявлено, что респонденты, не знающие, кто такой Пушкин, на вопрос и о других представителях российской истории отвечали, что их имена им неизвестны. При этом они указывали, что ко всем персонам анкеты, они относятся нейтрально. Объяснить это можно тем, что респонденты, которые относятся к Пушкину нейтрально или отрицательно, вероятно, не входят в то множество, которое получило типичное воспитание. И действительно, анкету заполняли в общем числе респондентов и иностранные студенты. Таким образом, рассматривались только анкеты респондентов с положительным отношением к Пушкину.

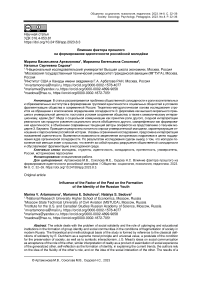

На представленной диаграмме (рис. 1) результаты объединены под общим маркером «противники власти», при этом Пушкин внесен как шкала ориентира (100 % – единица измерения).

Рисунок 1 – Отношение опрошенных студентов к историческим персоналиям из числа выступавших против официальных властей (декабристы и др.)

Figure 1 – Attitude of Surveyed Students to Historical Personalities from among Those Who Opposed the Official Authorities (Decembrists and Others)

Сразу скажем, что относительно первоначального тезиса однозначно положительного отношения к мятежникам и революционерам гипотеза не подтвердилась. Как видно на диаграмме, только декабристы, во-первых, хорошо известны респондентам; во-вторых, более половины опрошенных продемонстрировали положительное отношение к историческим мятежникам. Но и здесь нужно оговориться. Именно следуя утверждению, что историческая память имеет дело не с фактами, а с идеологизированными фейками, мы могли бы проследить, как декабристы, вернее, их образ, был идеализирован и в историографии России как наиболее удобный подходящий всем последующим режимам (Киянская, 2017).

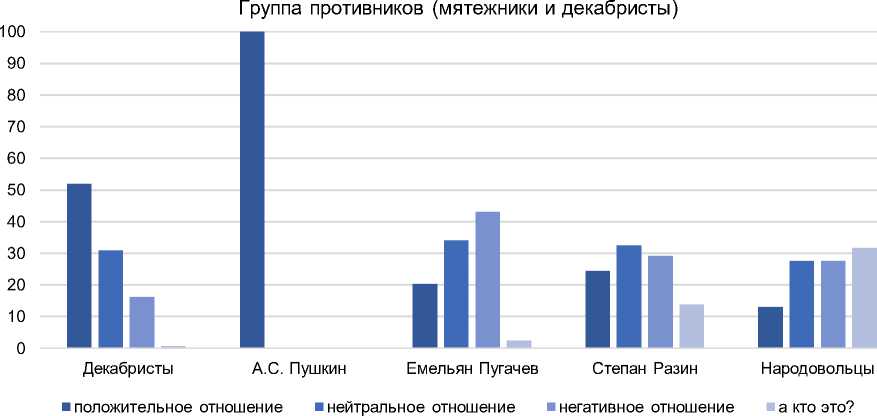

Современные студенты мало знакомы с историческими фигурами Пугачева, Разина, народовольцев. Хотя для исследования мы отбирали имена, присутствующие в стандартных школьных учебниках (из числа рекомендованных для школ Минпросвещения РФ). Однако очевидно, что революционеры «всех мастей» (в том числе и бунтовщики, террористы, противники царской власти) более известны опрашиваемым, нежели те, кто охранял стабильность государственной царской власти, что следует из другой диаграммы (рис. 2). Об А.А. Аракчееве ничего не знают 39 % опрошенных, а о А.Х. Бенкендорфе – 46 % респондентов.

Группа защитников власти, обеспечение правопорядка и государственности

Рисунок 2 – Отношение опрошенных студентов к историческим персоналиям из числа представителей официальных властей, обеспечивающих правопорядок

Figure 2 – Attitude of Surveyed Students to Historical Personalities from Among Representatives of Official Authorities Ensuring Law and Order

Из числа защитников государственности новой формации наиболее известной оказалась фигура Феликса Дзержинского (87 %), на втором месте стоит Яков Свердлов (68 %). Оба они являются весьма неоднозначными личностями в истории России.

Если посмотреть на нейтральные ответы, можно утверждать, что студенты не знают заслуг исторических персон перед Отечеством – им известно имя, но явно больше ничего из того, что могло бы повлиять на формирование отношения молодых людей к тому или иному историческому деятелю.

Таким образом, студенты не знают ни мятежников и революционеров, образы которых романтизировались в течение двух столетий, но они также не знают и имен государственников – «спасителей» и «поработителей» России, о которых в СМИ появилось большое число публикаций с оценками их жизнедеятельности и вклада в историю.

В заключение, обращаясь к результатам нашего пилотного исследования, можно сказать: существенного влияния на изменение стереотипов восприятия исторических личностей у студентов не произошло. С одной стороны, «образы» исторических персоналий встроены в систему политической картины мира, и никакая новая дополнительная правда и фактический материал не повлияли существенно и заметно на их место в символическом, идеологическом порядке. С другой стороны, студенты продемонстрировали равнодушие к историческим примерам, и стало понятно, что роль прошлого в формировании идентичности молодежи и солидарности общества уменьшается. Длительный, более чем вековой опыт формирования трафаретных образов исторических событий, значимых персон отвечал задачам идеологизации в советский период и, безусловно, создавал идентичность, общность советского народа через одинаковость символических рядов последовательных поколений. Центральной задачей образовательного института являлась, прежде всего, политическая индоктринация. И она была успешна решена. Однако в нашем исследовании не выявлено очевидной связи между героизацией революционеров и формированием ярко выраженного положительного отношения к мятежникам. Не подтверждено предположение, что упорное воспитание восприятия противников власти как героев – основа формирования устойчивых моделей поведения студенческой молодежи.

Но, как представляется, есть и негативные тенденции. Так, можно говорить о неустойчивости, размывании ориентиров традиционности, сиюминутности восприятия настоящего без анализа и рефлексии исторического прошлого по принципу «нет знаний – нет отношения», что в свою очередь запускает процессы разрушения общественной солидарности, фрагментации, дробления российской молодежи. Безусловно, для подтверждения наших предварительных выводов, сделанных по итогам пилотажного исследования, нужны дальнейшие более масштабные и глубокие исследования.

Список литературы Влияние фактора прошлого на формирование идентичности российской молодёжи

- Артамонова М.В. Отношение студентов к персоналиям российской истории // Социология в постглобальном мире. СПб., 2022. С. 672–674. Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. 238 с.

- Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 804 с.

- Габа О.И. Молодежь как субъект протестных настроений // Знание. Понимание. Умение. 2015. № 1. С. 144–151. https://doi.org/10.17805/zpu.2015.1.13.

- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М. 1991. 572 с.

- Зубок Ю.А., Ростовская Т.К., Смакотина Н.Л. Молодежь и молодежная политика в современном российском обществе. М., 2016. 165 с.

- Киянская О.И. Декабристы в отечественной истории и историографии: полемические заметки // Россия и современный мир. Проблемы. Мнения. Дискуссии. События. 2017. № 2 (95). С. 42–56.

- Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок. М., 2000. 320 с.

- Меркулов П.А., Проказина Н.В. Методологические подходы к анализу протестной деятельности молодежи // Среднерусский вестник общественных наук. 2017. Т. 12, № 1. С. 15–23. https://doi.org/10.12737/24765.

- Мид Дж.Г. Избранное. Сборник переводов. М., 2009. 290 с.

- Попова В.В. Проблемы формирования социальной идентичности молодежи (теоретические подходы) // StudArctic Forum. 2021. Т. 3, № 23. С. 38–45.

- Радаев В.В. Раскол поколения миллениалов: историческое и эмпирическое обоснование // Социологический журнал. 2020. Т. 26, № 3. С. 30–63. https://doi.org/10.19181/socjour.2020.26.3.7395.

- Сорокина Н.Д. Историческая память современных студентов. Что происходит? // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 10. С. 144–152. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-10-144-152.

- Социологический анализ протестного потенциала российской студенческой молодежи / под ред. А.А. Козлова. СПб., 2020. 124 с.

- Шаповалова И.С., Валиева И.Н. Протестный потенциал регионального студенчества в России: социальные предпосылки // Интеграция образования. 2022. Т. 26, № 2 (107). С. 345–362. https://doi.org/10.15507/1991-9468.107.026.202202.345-362.

- Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. 297 с.