Влияние факторов "изучение языка" и "пребывание в стране" на стереотипные представления об интеллекте у китайцев и русских относительно друг друга

Автор: Ерофеева Елена Валентиновна, Чэнь Яо

Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal

Рубрика: Общие вопросы языкознания

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье представлены результаты социолингвистического эксперимента, целью которого является выявление влияния факторов «изучение языка» и «пребывание в стране» на формирование гетеростереотипов китайских и русских информантов относительно интеллекта. Данные были получены в ходе анкетирования, в котором приняли участие шесть групп информантов по 20 человек в каждой (три группы китайский и три группы русских информантов: те, кто не изучает язык другой страны и никогда в ней не был; те, кто изучает язык другой страны, но никогда в ней не был; те кто изучает язык и был в другой стране). В результате анкетирования было получено 486 реакций от китайских информантов и 424 реакции от русских информантов относительно их мнения по поводу интеллекта противоположного этноса. Семантический и количественный анализ полученных реакций показал, что структуры стереотипов относительно интеллекта противоположного этноса у разных китайских и русских групп информантов различаются. Изучение языка оказывает влияние на детализацию или степень стереотипизированности представлений информантов, не бывавших в стране, а пребывание в стране размывает стереотипы, накопленные на основе изучения языка.

Этнический стереотип, гетеростеротип, интеллект, китайцы, русские

Короткий адрес: https://sciup.org/147237574

IDR: 147237574 | УДК: 81’27:81’23

Текст научной статьи Влияние факторов "изучение языка" и "пребывание в стране" на стереотипные представления об интеллекте у китайцев и русских относительно друг друга

Будучи частью картины мира, различные стороны социальной жизни включены в систему стереотипов, в связи с чем по разным критериям выделяются различные социальные стереотипы, например, этнические, гендерные, возрастные, профессиональные, расовые, религиозные и т. д. По отношению «свой»/«чужой» все стереотипы могут быть разделены на автостереотипы и гетеростеретипы. Автостереотип является представлением какой-то социальной группы о самой себе, а гетеростереотип - оценочные взгляды данной группы о других социальных группах [см. Здравомыслов 2001; Леонтович 2005; Солдатова 1998; Castano, Paladino, Coull 2002; Löschmann 2001].

Остановимся подробнее на этнических стереотипах, которые служат предметом рассмотрения в настоящей статье. Этнический стереотип, будучи одним из видов социального стереотипа, является «схематизированным образом своей или чужой этнической общности»; он представляет собой «упрощённое (иногда одностороннее или неточное, искажённое) знание о психологических особенностях и поведении представителей конкретного народа», и на его основе «складывается устойчивое и эмоционально окрашенное мнение одной нации о другой или о самой себе» [Крысько 2002: 133]. Исследователи отмечают, что этнические стереотипы, как устойчивые представления о своей или чужой этнической группе, фиксируются в сознании большинства представителей данной стереотипизирующей группы. Кроме этого, этнические стереотипы приписываются не только всем членам этнической общности, но и каждому члену этнической группы в отдельности [Белова 2006; Мучкина 2010; Стефаненко 1999].

При исследовании механизма функционирования этнических стереотипов необходимо обратить внимание на явление «этноцентризма», под которым понимается склонность человека смотреть на мир таким образом, чтобы «своя» группа находилась в центре всего [Самнер 1998]. Кроме того, под влиянием «этноцентризма» у человека формируются более положительные образы собственной этнической группы на фоне всех остальных [Садохин 2005: 236]. В то же время на формирование этнических авто- и гетеростереотипов не могут не влиять и другие социальные факторы, в частности факторы, связанные со знакомством с той или иной культурой. В процессе планирования настоящего исследования в число исследуемых параметров были заложены факторы, учитывающие опыт контакта информантов с оцениваемой этнической группой, такие как «изучение языка» (опосредованный опыт контакта с культурой) и «пребывание в стране» (непосредственный опыт контакта с культурой). При анализе влияния этих факторов на формирование стереотипных представлений об интеллекте будут рассмотрены гетеростереотипы китайцев и русских относительно друг друга. Таким образом, конкретным предметом изучения в данной статье являются зависимость гетеростереотипов китайцев и русских от факторов «изучение языка» и «пребывание в стране».

Основная часть

Материал и методы исследования

Для получения языкового материала был проведен социлингвистический эксперимент, в котором участвовали две группы информантов (китайцы и русские) по 60 человек в каждой. По фактору «изучение языка» и «пребывание в стране» каждая группа была разделена на три подгруппы по 20 человек в каждой; в результате были опрошены 6 подгрупп информантов:

-

1) китайские информанты, изучающие русский язык и бывавшие в России;

-

2) китайские информанты, изучающие русский, но не бывавшие в России;

-

3) китайские информанты, не изучающие русский и не бывавшие в России;

-

4) русские информанты, изучающие китайский и бывавшие в Китае;

-

5) русские информанты, изучающие китайский, но не бывавшие в Китае;

-

6) русские информанты, не изучающие китайский и не бывавшие в Китае.

В социолингвистическом эксперименте информантам было предложено написать не менее пяти слов или словосочетаний, характеризующих интеллект противопоставленной по этносу группы, участвующей в анкетировании. В итоге было получено 910 реакций: 486 реакций от китайских информантов и 424 реакции от русских информантов.

Для обработки полученных данных был использован семантический и количественный анализ. Все полученные реакции были объединены в группы на основе общности выраженных в них семантических признаков 1 . Выделение семантических признаков опиралось на теорию интеллекта, а также проводилось исходя из логики полученного материала. Среди реакций китайских информантов было выделено 14 семантических признаков, а среди реакций русских информантов - 17 признаков (см. таблицы 1, 3). Семантические группы с 1–2 реакциями, а также сложно классифицируемые реакции включены в группу «другие».

Количественный анализ объёма семантических групп позволил построить полевые модели структуры стереотипов, в которых на основании анализа распределений частотности признаков были выделены ядро, предъядерная и периферийная зоны. Поскольку периферийные признаки не могут считаться стереотипными, в структуру стереотипа включались только признаки, вошедшие в ядро и предъядерную зону.

Результаты

Стереотипные представления китайцев относительно интеллекта русских в зависимости от изучения русского языка и пребывания в России

Частоты признаков, актуализированные в ответах разных групп китайских информантов по отношению к интеллекту русских представлены в таблице 1.

Таблица 1. Частоты актуализации семантических признаков в реакциях разных групп китайских информантов при описании интеллекта русских, абс.

|

Признаки |

Информанты-китайцы |

||

|

изучают русский и были в России |

изучают русский, но не были в России |

не изучают русский и не были в России |

|

|

ум |

52 |

42 |

57 |

|

сообразительность |

37 |

54 |

31 |

|

талант |

18 |

15 |

19 |

|

здравомыслие |

8 |

6 |

5 |

|

образованность |

9 |

5 |

4 |

|

оценка |

2 |

7 |

8 |

|

креативность |

1 |

12 |

3 |

|

скромность |

6 |

4 |

5 |

|

любознательность |

1 |

1 |

12 |

|

предприимчивость |

5 |

5 |

3 |

|

общительность |

4 |

4 |

0 |

|

юмор |

4 |

4 |

0 |

|

смелость |

3 |

2 |

3 |

|

красота |

1 |

1 |

4 |

|

другие |

9 |

11 |

8 |

|

Всего |

155 |

169 |

162 |

Видно, что факторы «изучение языка» и «пребывание в стране» оказывают влияние на количество реакций выделенных семантических признаков.

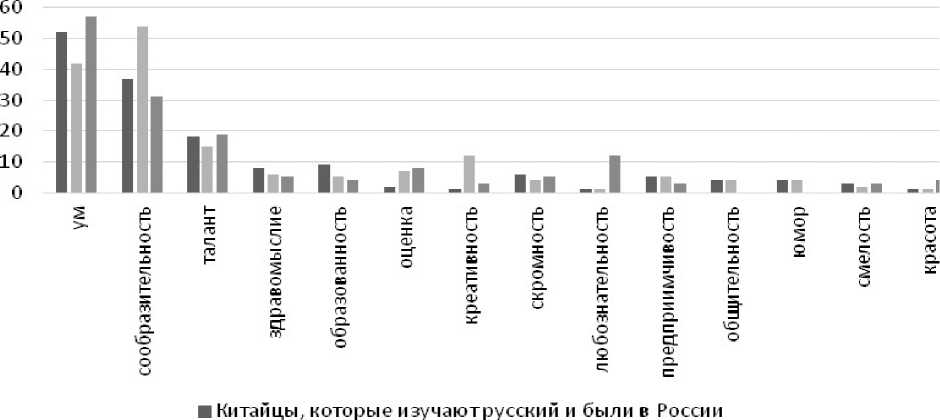

На рисунке 1 представлены частоты актуализации семантических признаков, актуализированных в реакциях трех групп китайских информантов относительно интеллекта русских. Рисунок показывает, что три разных группы китайских информантов в разной степени ориентируются на разные семантические группы. Так, признак «ум» служит наиболее значимым для групп, изучающих русский язык (независимо от пребывания в России), однако он занимает второе место по частоте для группы информантов, не изучающих русский и не бывавших в России. Наоборот, наиболее частотный для данной группы признак «сообразительность» занимает второе место у двух других групп. Признак «креативность» нередко актуализирован в ответах группы, изучающей русский язык, но не бывавшей в России, однако довольно редко упоминается остальными группами информантов. Подобные различия типичны для большинства выделенных признаков.

■ Китайцы, которые изучают русский, ноне были в России

■ Китайцы, которые не изучают русский и не были в России

Рисунок 1. Частота актуализации признаков в реакциях китайцев о русских, абс.

Выделим ядро и предъядерную зону стереотипа об интеллекте русских для каждой оценивающей группы информантов-китайцев.

В представлениях группы китайских информантов, изучающих русский и бывавших в России, ядро состоит из признаков «ум» (54) и «сообразительность» (37), а предъядерная зона включает признак «талант» (18).

При описании интеллекта русских группа информантов, изучающих русский, но не бывавших в России, опирается на ядерные признаки «сообразительность» (54) и «ум» (42), а также предъядерные признаки «талант» (15) и «креативность» (12).

У группы информантов, не изучающих русский и не бывавших в России, представления основываются на ядерных признаках «ум» (57) и «сообразительность» (31), предъядерных признаках «талант» (19) и «любознательность» (12).

Ядерные и предъядерные признаки, являющиеся стереотипными для разных групп китайских информантов в представлениях об интеллекте русских, показаны в таблице 2.

Таблица 2. Стереотипные признаки интеллекта русских в восприятии разных групп китайских информантов

|

Поле |

Информанты-китайцы |

||

|

изучают русский и были в России |

изучают русский, но не были в России |

не изучают русский и не были в России |

|

|

Ядро |

ум сообразительность |

сообразительность ум |

ум сообразительность |

|

Предъядерная зона |

талант |

талант креативность |

талант любознательность |

Как видно из таблицы 2, ядро у всех оценивающих групп формируется одними и теми же признаками - «ум» и «сообразительность», однако частоты данных ядерных признаков у разных групп могут отличаться. Предъядерные зоны у всех групп информантов частично совпадают (признак «талант»). Внутри групп, не бывавших в России, признак «креативность», который выступает предъядерным у группы информантов, изучающих русский язык, оказывается периферийным у группы информантов, не изучающих русский. Наоборот, предъядерный у второй группы информантов признак «любознательность» становится периферийным у первой группы.

Итак, можно прийти к выводу, что стереотипные представления относительно интеллекта русских у групп информантов, изучающих русский и бывавших в России, детализированы в наименьшей степени среди всех оценивающих групп. Фактор «пребывание в стране» влияет на представления информантов, изучающих русский язык, однако в данном случае у группы, не бывавшей в России, больше стереотипных признаков, чем у группы, бывавшей в России. Фактор «изучение языка» также оказывает влияние на стереотипные представления информантов, не бывавших в России, так как у данных двух групп информантов предъядерные признаки не полностью совпадают.

Стереотипные представления русских относительно интеллекта китайцев в зависимости от изучения китайского языка и пребывания в Китае

Количество реакций, актуализирующих семантические признаки в ответах разных групп китайских информантов по отношению к характеру русских, представлено в таблице 3. Очевидно, что, как и в предыдущем случае, частоты актуализации выделенных семантических признаков варьируют в зависимости от факторов «изучение языка» и «пребывание в стране».

Таблица 3. Частоты актуализации семантических признаков в реакциях разных групп русских информантов при описании интеллекта китайцев, абс.

|

Признаки |

Информанты-русские |

||

|

изучают китайский и были в Китае |

изучают китайский, но не были в Китае |

не изучают китайский и не были в Китае |

|

|

ум |

27 |

25 |

24 |

|

здравомыслие |

18 |

27 |

18 |

|

сообразительность |

18 |

26 |

17 |

|

образованность |

6 |

26 |

20 |

|

оценка |

9 |

9 |

8 |

|

настойчивость |

4 |

4 |

4 |

|

креативность |

2 |

8 |

3 |

|

хитрость |

8 |

3 |

0 |

|

любознательность |

2 |

1 |

8 |

|

простота |

3 |

6 |

1 |

|

прагматичность |

3 |

2 |

4 |

|

юмор |

2 |

3 |

1 |

|

трудолюбие |

3 |

1 |

2 |

|

эмоциональность |

3 |

3 |

0 |

|

стандартность |

3 |

2 |

0 |

|

бережливость |

3 |

0 |

1 |

|

инновация |

1 |

3 |

0 |

|

другие |

19 |

21 |

21 |

|

всего |

127 |

164 |

133 |

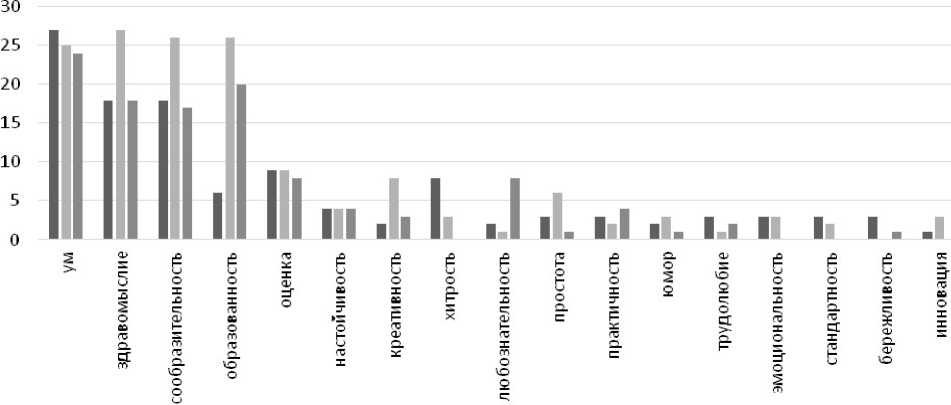

На рисунке 2 представлено количество реакций семантических признаков, актуализированных в ответах трех групп русских информантов относительно интеллекта китайцев.

■ Русские, которые и зучаюткитайский и были в Китае

■ Русские, которые и зучаюткитайский, но не были в Китае

■ Русские, которыене изучаюткитайский и не были в Китае

Рисунок 2. Частота актуализации признаков в реакциях русских о китайцах, абс.

Рисунок 2 показывает, что при оценке интеллекта китайцев три группы русских информантов в разной степени ориентируются на разные признаки. Например, признаки «здравомыслие» и «сообразительность» являются одними из наиболее значимых для всех оценивающих групп, однако частота их актуализации в ответах у группы информантов, изучающих китайский язык, но не бывавших в Китае, значительно выше, чем в ответах остальных групп. Признак «образованность» слабо актуализирован у группы информантов, которые изучают китайский язык и посещали Китай, однако данный признак часто упоминается информантами из других групп. Подобные различия характерны для большинства выделенных признаков. Признаки с одинаковой частотой скорее редкость в данном материале.

Выделим ядро и предъядерную зону в представлениях каждой оценивающей группы.

В представлениях группы информантов, изучающих китайский язык и бывавших в Китае, ядро состоит из признака «ум» (27), а предъядерная зона включает признаки «здравомыслие» (18) и «сообразительность» (18).

При оценке интеллекта китайцев группа информантов, изучающая китайский язык, но не бывавшая в Китае, опирается на набор следующих признаков: «здравомыслие» (27), «образованность» (26), «сообразительность» (26) и «ум» (25), все из которых являются ядерными.

У группы информантов, не изучающих китайский язык и не посещавших Китай, ядро формируется признаком «ум» (24), а предъядерная зона - признаками «образованность» (20), «здравомыслие» (18) и «сообразительность» (17). Стоит отметить, что признак «образованность» не вошел в данном случае в ядро в связи с тем, что в него включены противоположные по смыслу реакции.

Ядерные и предъядерные признаки разных русских групп об интеллекте китайцев представлены в таблице 4.

Таблица 4. Стереотипные признаки интеллекта китайцев в восприятии разных групп русских информантов

|

Поле |

Информанты-русские |

||

|

изучают китайский и были в Китае |

изучают китайский, но не были в Китае |

не изучают китайский и не были в Китае |

|

|

Ядро |

ум |

здравомыслие образованность сообразительность ум |

ум |

|

Предъядерная зона |

здравомыслие сообразительность |

образованность здравомыслие сообразительность |

|

Согласно таблице 4 все оценивающие группы имеют общий ядерный признак - «ум». Однако, кроме данного общего ядерного признака, информанты, изучающие китайский язык, но не бывавшие в Китае, также опираются на другие ядерные признаки - «здравомыслие», «образованность» и «сообразительность», которые попадают в предъядерную или периферийную зону у остальных двух групп. Кроме этого, у группы информантов, изучающей китайский, но не бывавшей в Китае, не формируется предъядерной зоны.

Итак, можно сказать, что представления у информантов, которые изучают китайский язык, но не посещали Китай, наиболее стереотипизированы (наибольшее количество ядерных признаков) среди всех оценивающих групп. Фактор «пребывание в стране» влияет на формирование стереотипных представлений у информантов, изучающих китайский язык, потому что у двух групп информантов - бывавших в Китае и нет - количество стереотипных признаков не одинаково, при этом их место в структуре стереотипа сильно отличается. Фактор «изучение языка» также оказывает влияние на представления информантов, не бывавших в Китае, так как у групп информантов, изучающих и не изучающих китайский язык, место стереотипных признаков в представлениях и частота их актуализации отличаются.

Выводы

Результаты проведённого социолингвистического эксперимента позволяют сделать выводы относительно структуры стереотипов об интеллекте у китайцев и русских. Прежде всего обратим внимание на тот факт, что в обеих культурах стереотип относительно интеллекта строится на общих признаках «ум» и «сообразительность», однако китайцы добавляют к этим признаком черты интеллекта, свидетельствующие о творческих способностях - «талант», «креативность», в то время как русские обращают большее внимание на рациональность - «здравомыслие», «образованность». Скорее всего, такая разница - это не отражение разных реальных когнитивных способностей китайцев и русских, а ценностные ориентиры разных культур: китайцы больше ценят творческое начало и отмечают его, а русские - рациональное. Таким образом, можно предположить, что в структура этностереотипа опирается на систему «своих» этнических ценностей.

Рассмотренные в исследовании социальные факторы «изучение языка» и «пребывание в стране», взаимодействующие с этническим фактором, оказывают влияние на формирование этнических стереотипов. При этом на материале изучения стереотипных представлений об интеллекте русских и китайцев очевидно, что данные факторы «работают» не совсем одинаково в разных культурах.

Так, разница в стереотипных признаках, которые разные группы китайцев -изучающих или не изучающих русский язык, бывавших или не бывавших в России -называют черты интеллекта русских, «очень похоже». Ядро стереотипных представлений китайцев стабильно от группы к группе и включает признаки «ум» и «сообразительность», а разница между группами заключается только в акцентуации ядерных признаков и в добавлении к общему же предъядерному признаку «талант» дополнительных предъядерных признаков. Тем не менее, стоит отметить тот факт, что наименьшее количество признаков включает стереотип у группы китайцев, которые и учат русский язык и были в России. Кроме того, и сами признаки никогда не являются у них выраженными сильнее, чем хотя бы в одной из других групп.

Более яркой является разница в оценке интеллекта китайцев разными группами русских информантов. Мы можем видеть, что фактор «изучение языка» при условии, что информанты не посещали страны изучаемого языка, значительно усиливает степень яркости стереотипных признаков: русские информанты, которые не были в Китае, - и изучающие китайский язык, и не изучающие его - опираются на один набор стереотипных признаков («ум», «образованность», «здравомыслие» и «сообразительность»). Однако у информантов, изучающих язык, все эти признаки являются ядерными, в то время как у информантов, не изучающих язык, ядерным является только признак «ум», а остальные признаки входят в предъядерную зону. Следовательно, фактор «изучение языка» в данном случае способствует большей степени стереотипизации.

Влияние фактора «пребывание в стране» на реакции русских информантов по своему действию оказывается примерно таким же, как и в случае с китайскими информантами: уменьшается общее количество стереотипизируемых признаков. Однако в данном случае это влияние сильнее, поскольку отбрасывается большее количество признаков.

Итак, в общем можно заключить, что изучение языка без посещения страны распространения данного языка, то есть опосредованный контакт с культурой, способствует детализации стереотипа и степени выраженности стереотипных признаков, при этом в группе русских это влияние гораздо заметнее. В то же время непосредственный контакт с культурой (пребывание в стране), столкновение с реальными людьми в рамках данной культуры, размывает стереотипы, сформированные на основе изучения языка.

Список литературы Влияние факторов "изучение языка" и "пребывание в стране" на стереотипные представления об интеллекте у китайцев и русских относительно друг друга

- Агеев В.С. Психологическое исследование социальных стереотипов // Вопросы психологии. 1986.№ 1. С. 95-101.

- Белова О.В. Этнические стереотипы но данным языка и народной культуры славян (этнолингвистическое исследование). Автореф. ... д. филол. н. М., 2006. 48 с.

- Здравомыслов А.Г. Россия и русские в современном немецком самосознании // Общественные науки и современность. 2001. № 4. С. 103-112.

- Крысько В.Г. Этническая психология. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 320 с.

- Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения. М.: Гнозис, 2005. 352 с.

- Липпман У. Общественное мнение / пер. с англ. Т.В. Барчуновой; под ред. К.А. Левинсон, К.В. Петренко. М.: Общественное мнение, 2004. 384 с.

- Мучкина Е.С. Этнические стереотипы и их отражение в семантике этнонимов // Филология и человек. 2010. № 4. С. 107-118.

- Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М.: Высшая школа, 2005. 310 с.

- Самнер У.Г. Народные обычаи: исследование социологического значения обычаев, манер, привычек, нравов и этики / пер. с англ. М.С. Добрякова. Рубеж (альманах социальных исследований). 1998. № 12. С. 4-32

- Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998. 389 с.

- Стефаненко Т.Г. Этнопсихология / Ин-т психологии РАН. М.: Академ. проект, 1999. 320 с

- Чэнь Яо, Ерофеева Е.В. Авто- и гетеростереотипы китайских мужчин и женщин // Теоретическая и прикладная лингвистика. 2021. Вып. 7. № 3. С. 204-219.

- Чэнь Яо. Представления о характере у китайских женщин и мужчин: кросс-групповое исследование // Теоретическая и прикладная лингвистика. 2022. Вып. 8. № 1. С. 186-201.

- Шихирев П.Н. Исследование социального стереотипа в американской социальной науке // Вопросы философии. 1971. № 5. С. 168-175.

- Castano E., Paladino M.-P., Coull A. Protecting the ingroup stereotype: Ingroup identification and the management of deviant ingroup members // The British journal of social psychology. 2002. Vol. 41 (3). P. 365-386.

- Doise W. Images, representatios collectives et ideologies dans la psychologie sociale // Social Science Information. 1978. Vol. 17(1). P. 41-69.

- Loschmann M. Was tun gegen Stereotype? // Interkulturelle Kommunikation in Wirtschaft und Fremdsprachenunterricht / Gerhard Wazel (Hrsg.). Frankfurt-am-Main: Lang, 2001. S. 147-201.

- O'Hara R. Media for the millions:The process of mass communication. NY.: Random House. 1961. 421 p.

- Tajfel H. Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1984. 523 p.