Влияние факторов различной природы на многолетнюю динамику сообществ мелких млекопитающих горной тайги юга Средней Сибири

Автор: Виноградов Владислав Владиславович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Естествознание

Статья в выпуске: 1 (12), 2010 года.

Бесплатный доступ

На основе многолетних данных (1981-2009 гг.) о динамике численности сообществ мелких млекопитающих горной темнохвойной тайги юга Средней Сибири и показателей основных параметров среды (температуры, количества осадков, урожайности семенных кормов, численности хищников) за тот же период построены модели множественной регрессии для 6 видов животных. Установлено, что определяющее влияние на динамику численности рассматриваемой группы имеют суммарная температура и сумма осадков летнего периода, которые определяют колебания численности на 31-56 %. Кроме того, высока значимость урожайности семян древесных пород и пресс хищников (мелких куньих).

Сообщества, мелкие млекопитающие, многолетняя динамика, факторы среды

Короткий адрес: https://sciup.org/144153024

IDR: 144153024

Текст научной статьи Влияние факторов различной природы на многолетнюю динамику сообществ мелких млекопитающих горной тайги юга Средней Сибири

Одной из актуальных проблем современной экологии остается изучение организации и динамики сообществ наземных позвоночных животных [Литвинов и др., 2007; Hörnfeldt, 2004; Korpimaki et al., 2005]. Многолетний мониторинг численности как отдельных популяций, так и сообществ в целом позволяет получить ответы на актуальные вопросы об изменениях, происходящих с животным миром под воздействием факторов различной природы. Удобной модельной группой для подобного рода исследований служат мелкие млекопитающие, обширная группа позвоночных, достигающая высоких показателей численности, обладающая хорошо выраженными популяционными циклами и высокой чувствительностью к любым изменениям среды обитания.

В настоящей работе предпринята попытка анализа многолетних материалов по численности мелких млекопитающих гор юга Средней Сибири. При этом основная цель работы – расчет степени зависимости численных характеристик различных видов, входящих в сообщество, от факторов различной природы за длительный период. Использованы материалы, собранные с 1981 по 2009 гг. на территории заповедника «Столбы» и прилегающих участках. Все материалы собирали и обрабатывали по единым методикам. В качестве основного использовался метод ловчих канавок с 5 конусами. Проанализированы данные по динамике численности 8 видов мышевидных грызунов. Общий объем исследованного материала составил 3257 особей. Исследования проводились в темнохвойной тайге с господством пихты сибирской в интервале высот 450–650 м над ур. м.

Для определения ведущих факторов среды, влияющих на динамику численности, для каждого вида построены модели множественной регрессии на основе показателей факторов различной природы. В качестве переменных в моделях использованы: суммы температур за январь, апрель, май, летний период; суммы осадков за летний период и год; максимальная высота снежного покрова; суммарная урожайность семян хвойных пород (кедр, пихта, ель), выраженная в баллах от 0.5 до 5.0; суммарная относительная численность (следов на 10 км маршрута) мелких куньих (соболь, колонок, горностай, ласка). Данные получены из ежегодных научных отчетов заповедника «Столбы», материалов автора и показателей метеостанции «Нарым», расположенной на территории заповедника. Расчеты проведены методом множественной пошаговой регрессии [Пузаченко, 2004]. Для двух видов – лесного лемминга и рыжей полевки – моделирование не проводилось в силу крайне низких показателей численности.

Сообщество мышевидных грызунов горной темнохвойной тайги включает 8 видов. Доминируют в сообществе красная ( Myodes rutilus ) и красно-серая ( Myodes rufocanus ) полевки . Обычными видами являются полевка-экономка ( Microtus oeconomus ), восточноазиатская мышь ( Apodemus peninsulae ), лесная мышовка ( Si-cista betulina ) и темная полевка ( Microtus agrestis ). Редкие виды в составе сообщества – лесной лемминг ( Myopus schisticolor ) и рыжая полевка ( Myodes glareolus ). Такой набор видов характерен для большей части горно-таежных территорий Ал-тае-Саянской горной страны и не претерпевает существенных изменений от лесостепных предгорий до субальпийских редколесий от Енисея до Байкала.

На основе многолетних показателей численности животных и факторов среды построены модели множественной регрессии (табл.).

Таблица

Параметры моделей множественной регрессии многолетней динамики численности 6 видов мелких млекопитающих горной темнохвойной тайги от факторов среды за период с 1981 по 2009 гг.

|

Вид |

Переменная |

ВЕТА стандарт. коэфф. |

Средн. квадрат. ошибка ВЕТА |

Параметры модели В |

t-критерий Стьюдента |

Уровень значимости p-level |

|

M. rutilus |

Хищники t° январь t° лето Урожай |

-0,738 0,511 0,457 0,524 |

0,1928 0,1660 0,1818 0,1800 |

-5,786 0,101 0,130 4,395 |

-3,830 3,078 2,513 2,914 |

0,0012 0,0064 0,0216 0,0092 |

|

Итоги регрессии: R = 0,76; R2 = 0,58; F = 4,18; p < 0,00827 |

||||||

|

M. rufocanus |

t° лето |

-0,331 |

0,2070 |

-0,039 |

-1,601 |

0,1235 |

|

Итоги регрессии: R = 0,34; R2 = 0,11; F = 1,46; p < 0,25290 |

||||||

|

M. oeconomus |

t° лето Осадки год |

-0,568 0,398 |

0,1857 0,1708 |

-0,045 0,028 |

-3,062 2,333 |

0,0061 0,0301 |

|

Итоги регрессии: R = 0,67; R2 = 0,46; F= 4,26; p < 0,01178 |

||||||

|

A. peninsulae |

t° май |

-0,314 |

0,19661 |

-0,011 |

-1,597 |

0,1250 |

|

Итоги регрессии: R = 0,45; R2 = 0,21; F = 2,29; p < 0,5729 |

||||||

|

S. betulina |

Осадки лето t° лето t° апрель |

-0,504 -0,402 0,409 |

0,1792 0,1902 0,1769 |

-0,019 -0,013 0,015 |

-2,815 -2,115 2,312 |

0,0106 0,0471 0,0315 |

|

Итоги регрессии: R = 0,66; R2 = 0,44; F = 4,00; p < 0,01521 |

||||||

|

M. agrestis |

t° лето |

0,501 |

0,1987 |

0,024 |

2,2787 |

0,0332 |

|

Итоги регрессии: R = 0,49; R2 = 0,24; F = 2,28; p < 0,10803 |

||||||

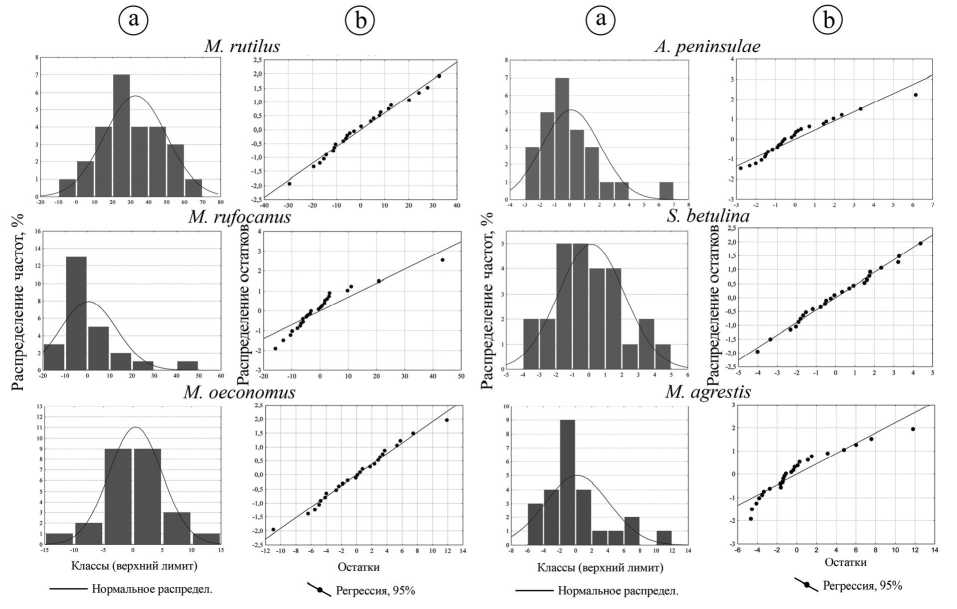

Дополнительным тестом на качество моделей выступает анализ остатков. Если регрессионная модель адекватно описывает реальные данные, то распределение остатков (разница между расчетными и реальными значениями) должно подчиняться нормальному закону. На основе представленного теста можно утверждать, что действительно распределение остатков может быть признано нормальным и по этому критерию модели могут быть признаны удовлетворительными (рис).

Рис. Оценка нормальности распределения остатков регрессионных моделей для 6 видов мелких млекопитающих с параметрами среды: а – нормальность распределения остатков, b – нормальность распределения по регрессии

Для красной полевки установлено положительное влияние на численность высокой урожайности семенных кормов, теплого января и высокой температуры летнего периода. Эти показатели напрямую влияют на успешность размножения вида и количество генераций в течение года. При достаточных запасах семенных кормов и высоких значениях январских температур наблюдается подснежное размножение красной полевки в горах юга Средней Сибири [Соколов, 1979; Шубин, 1991]. Высокая температура летнего периода благоприятно сказывается на выживании потомства этого вида. Негативное воздействие высокой численности хищников (мелких куньих) вполне объяснимо, т. к. красная полевка является основным объектом их охоты в силу своей многочисленности и доступности.

На красно-серую полевку отрицательное влияние оказывает высокая сумма летних температур, что связано со степенью развития кормовой базы. Основу рациона этого специализированного вида составляют вегетативные части ягодных кустарничков (брусники, черники, голубики), их плоды и травянистые растения, которые в условиях нежаркого и влажного лета достигают наибольшей продуктивности [Соколов, 1979].

Для полевки-экономки установлено положительное влияние количества осадков за год, что определяет многие параметры успешного существования этого зе-леноядного гигрофильного вида. Отрицательное влияние на эту полевку оказывает высокая сумма температур летнего периода. Это ведет к повышенной испаряемости и, как следствие, к возникновению неблагоприятных условий обитания этого вида.

На численность восточноазиатской мыши установлено отрицательное влияние высоких майских температур. В литературе нет упоминаний об отрицательном влиянии такого фактора на мелких млекопитающих в Сибири. Можно сделать предположение, что высокие показатели температуры мая определяют интенсивное снеготаяние в горной тайге, что ведет к подтоплению нор и убежищ этого вида в период появления молодняка первой весенней генерации.

Для лесной мышовки установлено положительное влияние на численность высокой температуры апреля. В годы с ранней и теплой весной мышовки пробуждаются раньше, в первых числах мая. При этом размножение зверьков происходит в более ранние и сжатые сроки и протекает более успешно [Шубин, 1991; Ивантер, Кухарева, 2009]. Угнетающее воздействие на вид оказывает теплое и влажное лето. При таком стечении ведущих абиотических факторов происходит интенсивное увлажнение подстилающего субстрата (подстилки, мха, валежника), где устраивает свои норы и убежища лесная мышовка. При этом несовершенная терморегуляция, свойственная виду, ведет к повышенной смертности молодняка [Там же].

Численность темной полевки положительно зависит от высокой суммы температур летнего периода. Этот более теплолюбивый вид при высоких летних температурах имеет возможность дать 3 генерации за бесснежный период, что за счет хорошей выживаемости молодняка приводит к резкому подъему численности зверьков к концу лета.

Таким образом, степень воздействия того или иного фактора на конкретный вид напрямую зависит от широты его популяционных адаптаций к условиям обитания. В целом наибольшее влияние оказывают базовые характеристики климата, которые определяют колебания численности мышевидных грызунов на 31–56 %. Остальная нагрузка определяется состоянием кормовой базы, прессом со стороны хищников, внутрипопуляционными механизмами и другими, не установленными в ходе нашего исследования факторами внешней и внутренней природы.