Влияние факторов внешней среды на периферию сетчатки глаза

Автор: Макаров Владимир Иванович, Клаучек Сергей Всеволодович

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Медико-биологические аспекты адаптации и социализации человека

Статья в выпуске: 5, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14974106

IDR: 14974106

Текст статьи Влияние факторов внешней среды на периферию сетчатки глаза

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИФЕРИЮ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА

В.И. Макаров, С.В. Клаучек

Актуальность проблемы

Наиболее актуальной для медицинской науки и, в частности, для физиологии является задача сохранения здоровья человека 1. При этом важной остается задача разработки диагностических критериев оценки функционального состояния здорового человека и выбора методологии необходимых для этих высокоинформативных исследовательских процедур 2.

В связи с этим возникает проблема создания программ прогнозирования здоровья человека, а также программ, направленных на профилактические мероприятия и информирование человека о риске развития той или иной патологии. Одной из наиболее значимых проблем офтальмологии на современном этапе является отслойка сетчатки. После травм органа зрения и заболевания глаукомой, отслойка сетчатки является причиной первичной инвалидизации населения России 3. Это связано в первую очередь с трудностями ранней диагностики заболевания, выявления факторов, повлекших к возникновению отслоек сетчатки, отсутствием диагностических критериев оценки состояния органа зрения. Основной причиной отслоек сетчатки являются периферические дегенерации с возникновением витреоретинальных тракций 4.

Частота проявления периферических дегенераций сетчатки (ПДС) по данным разных авторов варьируется от 13 до 37 % у пациентов разных возрастных групп 5. Такой разброс статистических показателей по популяции в значительной степени обусловлен отсутствием единого подхода к определению границ данного состояния. Важно отметить также, что кроме возрастных изменений, существенным моментом является наличие сопутствующих заболеваний, а также факторов воздействия внешней среды.

Цели и задачи исследования

Целью работы явилось установление особенностей воздействия факторов внешней среды на состояние сетчатки глаза. Для достижения указанной цели поставлены следующие конкретные задачи:

-

1. Установление частоты проявления ПДС у жителей промышленных городов и жителей районов области.

-

2. Разработка системы диагностических критериев оценки функционального состояния органа зрения на клиническом уровне.

-

3. Определение принципов ранней диагностики ПДС.

Объем,методы и организация исследования

Исследовались две группы пациентов с возрастными изменениями глазного дна и с близорукостью разной степени, жители городов и сельских районов области. Исследование проводилось в период 2003–2005 годов. Полученные данные представлены в таблицах 1–3.

Таблица 1

Распределение обследованных по группам

|

№ п/п |

Наименование группы |

Кол-во чел. |

Кол-во глаз |

|

1 |

Группа лиц, проживающих в городе |

426 |

852 |

|

2 |

Группа лиц, проживающих в сельской местности |

226 |

452 |

|

Итого |

652 |

1304 |

|

Таблица 2

Возрастные изменения сетчатки

|

Возраст |

Пол |

Город |

Село |

Итого |

|

|

мужской |

женский |

||||

|

20–40 лет |

14 |

11 |

16 |

9 |

25 |

|

40–60 лет |

52 |

59 |

76 |

35 |

111 |

|

60–80 лет |

104 |

218 |

219 |

103 |

322 |

|

Итого |

170 |

288 |

311 |

147 |

458 |

|

Таблица 3 |

|||||

Близорукость средней и высокой степени

|

Возраст |

Пол |

Город |

Село |

Итого |

|

|

мужской |

женский |

||||

|

До 20 лет |

45 |

56 |

64 |

37 |

101 |

|

20–40 лет |

28 |

26 |

31 |

23 |

54 |

|

40–60 лет |

17 |

22 |

20 |

19 |

39 |

|

Итого |

90 |

104 |

115 |

79 |

194 |

В процессе обследования пациентов с центральными возрастными макулярными изменениями и близорукостью средней и высокой степени нами была обнаружена группа периферических дегенераций, такие как решетчатая, смешанная, кистовидная, типа «следа улитки», «булыжной мостовой», которые являются наиболее опасными в плане образования витреоретинальных сращений и, как следствие, возникновения отслоек сетчатки 6.

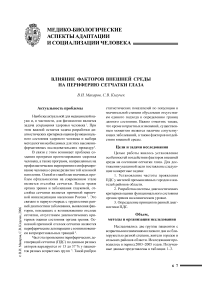

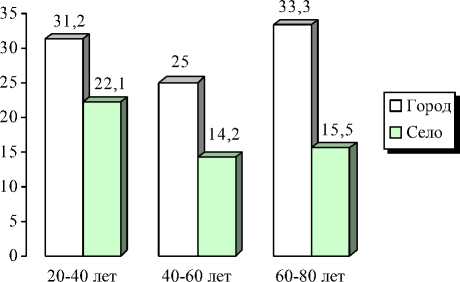

На представленных ниже рисунках 1, 2 показано процентное отношение выявленных ПДС ко всему количеству обследуемых в разных возрастных группах с макулярными изменениями у жителей города и села, а также процент выявленных ПДС к количеству обследуемых пациентов с близорукостью средней и высокой степени, отдельно для жителей города и села.

Данные, приведенные на рисунках, свидетельствуют о значительной разнице в выявлении ПДС у жителей города и села. Основным фактором риска для здоровья населения Волгоградской области является заг- рязнение атмосферного воздуха. По данным Государственного комитета по охране окружающей среды Волгоградской области, Волгоград и Волжский по-прежнему входят в список городов России (из 220), где по показателю ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) можно ожидать значительное неблагоприятное воздействие загрязнения атмосферы на здоровье населения 7.

Результаты ведомственного мониторинга показывают, что за последние 5 лет в Волгограде отмечается увеличение загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота, диоксидом серы, формальдегидом. Анализ данных мониторинга качества атмосферного воздуха свидетельствует об увеличении концентраций загрязнителей, характерных для выбросов передвижных источников загрязнения – автотранспорта. Автомобильный парк Волгоградской области за один 2003 г. вырос почти на 2 000 ед., и на 01.01 2004 г. составлял 475 200 единиц. Валовой выброс загрязняющих веществ от автотранспорта в 2002 г. составлял 560 800 т в год, в 2003 г. – 563 050 т в год. По данным ЦГСЭН за период 1999– 2003 гг. доля неблагоприятных проб воздуха по всем вредным веществам увеличилась в 1,2 раза.

Другим фактором риска для здоровья населения является питьевая вода. Только в 2003 г. в поверхностные водные объекты Волжского бассейна поступило 190,19 млн куб. м сточных вод, в том числе: загрязненных, без очистки – 41,97 млн куб. м, загрязненных, недостаточно очищенных – 137,64 млн куб. метров. В настоящее время в Волгограде приостановлено выполнение Программы прекращения сброса неочищенных сточных вод в р. Волгу.

Практически общим механизмом длительного воздействия рассмотренных загрязняющих окружающую среду веществ на организм в целом и на орган зрения в частности является их общетоксичное действие на кроветворную систему (с развитием анемии) и нейротропное действие, и как следствие, развитие ишемии глазного яблока и образование ПДС.

При ПДС существует сложность субъективной оценки человеком функцио-

Рис. 1. Диаграмма выявленных ПДС в разных возрастных группах с возрастной макулодистрофией у жителей города и села

Рис. 2. Диаграмма выявленных ПДС в разных возрастных группах с миопией II—III степени у жителей города и села

нального состояния органа зрения. Так, отсутствуют жалобы со стороны пациентов на ухудшение зрения, изменение полей зрения, и только в поздних стадиях выраженных периферических изменений появляются субъективные жалобы на ощущение «мути» перед глазом, наличие вспышек (морфопсии), «боковых молний» и ряд других признаков витреоретинальной патологии с резким от- слоением заднего гиалоида, признаками вит-реоретинальной тракции.

В помощь практикующему врачу-офтальмологу нами разработана методика интегральной оценки ПДС, представлен перечень утверждений, объединенный в пять групп (категорий). В итоге представлен интегральный критерий оценки состояния периферии глаза по группам риска (табл. 4).

Таблица 4

Методика оценки морфо-функционального состояния

|

Критерии оценки |

Низкий уровень – 0 |

Средний уровень – 1 |

Высокий уровень – 2 |

|

Признаки смешанной дегенерации |

более 25 % окружности периферии |

менее 25 % окружности периферии |

отсутствует |

|

Признаки кистовидной дегенерации |

более 15 % окружности периферии |

менее 15 % окружности периферии |

отсутствует |

|

Признаки дегенерации «след улитки» |

более 5 % окружности периферии |

менее 5 % окружности периферии |

отсутствует |

|

Признаки решетчатой дегенерации |

наличие признаков |

отсутствует |

отсутствует |

|

Субъективные признаки нарушения зрения |

есть |

отсутствует |

отсутствует |

Балльная оценка групп риска: 0–3 балла – группа высокого риска развития ПДС; 4– 6 баллов – среднего уровня риска; 7–10 баллов – отсутствие риска.

Выводы

-

1. Морфо-функциональное состояние периферического отдела сетчатки находится в прямой зависимости от воздействия факторов внешней среды на организм в целом и орган зрения в частности.

-

2. Выявленная частота проявления ЦДС у жителей промышленных городов значительно выше, чем у жителей сельских районов области.

-

3. Разработанная диагностика критерия оценки функционального состояния периферического отдела сетчатки глаза позволяет на доклиническом этапе выработать тактику адекватного ведения пациента.

Список литературы Влияние факторов внешней среды на периферию сетчатки глаза

- Судаков К.В. Функциональные системы организма в норме и патологии//Экспериментальная и прикладная физиология. Системные механизмы поведения: Тр. науч. совета по экспертной и прикладной физиологии/РАМН. М., 1993. Т. 2. С. 87-95.

- Судаков К.В. Функциональные системы организма. М.: Медицина, 1987.

- Судаков К.В. Избранные лекции по нормальной физиологии. М.: Эрус, 1992.

- Антелава Д.И., Пивоваров Н.Н., Сафоян А.А. Первичная отслойка сетчатки (Сабчота Сакартвело). 1986. С. 138-146.

- Саксонова Е.О. Профилактика отслойки сетчатки//Отслойка сетчатой оболочки. М., 1975. Кн. 3. С. 38-55.

- Франчук А.А. Периферическая дегенерация сетчатки как фактор, предрасполагающий к возникновению отслойки сетчатки и значение лазерной коагуляции в ее предупреждении//Тез. докл. междунар. конф. офтальмологов городов-побратимов Одессы. Одесса, 1981. С. 141-142.

- Франчук А.А., Линник Л.А., Пухлик Е.С. Степень риска возникновения двусторонней отслойки сетчатки и роль лазерной коагуляции в ее профилактике//Офтальмологический журнал. 1981. № 2. С. 67-70.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды Волгоградской области в 1996 г./Государственный комитет по охране окружающей среды Волгоградской области. Волгоград, 1997.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды Волгоградской области в 1999 г./Государственный комитет по охране окружающей среды Волгоградской области. Волгоград, 2000.

- Доклад о состоянии окружающей природной среды Волгоградской области в 2003 г./Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Волгоградской области. Волгоград, 2004.